电影文体的生成“母法”、路径与成因

摘 要:电影文体的母法与文体生成的关系重大,它是在电影的叙事层面、非叙事层面以及民族、国别、文明观的差异语境中,关于哪种元素(以及组合)、何种路径凸显为具有文体命名特征媒介的技法。电影文体的“母法—形态”论,可从体裁形态、语体形态和风格形态探知,而“生成—动力”论,则可从成因研究和生成路径加以研究。其中,成因研究可细分为外部因素、内部因素和意向研究。生成路径则包括风格路径、时空诗学路径、语境路径、情感结构路径等,且这些路径之间,呈现类似块茎的关系,盘根错节、互为关联。在此基础上,探究中国电影文体问题主体性和体制性不足等问题便可水到渠成。

关键词:电影文体;母法;文体命名;生成路径;电影叙事;非叙事

中图分类号:J902 文章标志码:A 文章编号:1006-6152(2024)06-0116-13

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2024.06.011

一、电影文体论的生成“母法”

自2023年申报教育部重大攻关项目伊始,笔者便开始了建构电影文体理论体系的实践①。电影文体理论体系的建构之所以迫在眉睫,原因正是在于我国新时期各种电影文体蓬勃生成的事实。在电影工业不断完善、作者不断涌现的过程中,电影文体也随之生成并呈现与电影次级类型既“共同生成”又“相对独立”的特征。由于电影文体案例的大量凸显,辨析电影类型、风格、题材与之的共生关系,也因此成为一种义务。譬如,对电影类型的思考,就应该时常温故、翻新。在《牛津电影研究词典》中,对词条“类型”的解释为:“数量众多的电影按照:①电影的形式、电影的风格、视觉的特征和内容想象性;②电影工业在产品和市场上的实践;③观众的接受和反应——的想象性来区分的一种电影分类方法。”[1]电影文体虽区别于电影类型、风格和题材,但它的生成和传播,又与电影类型、风格和题材的生成和传播不无联系。

因此,为了深入探讨电影文体的生成规律和符码,笔者认为电影文体理论体系的结构和内容包括:本体论、(成因、形态和路径)机制论、生成动力论和创造论。其中,本体论阐述电影文体之概念、发生、形态和趋势,其主旨在于以文体为中心,树立一种以中国人为主体的电影(生产、传播和消费)理论体系。本体论开宗明义,在电影文体概念、特质、内涵等方面进行系统论述,解决、梳理何为电影文体,何以研究电影文体之理路。同时,通过概念辨析、内涵和外延、从生产到传播和消费的体制探讨,整体论旨在阐明中国电影的文体研究何以既区别于好莱坞电影研究的类型、符码(传统)视角,又区别于中国电影学派的宏大体系建构。换言之,电影文体理论的本体论解决电影文体论的问题意识、整体构建框架、论述脉络和重点所指。

正因为文体生成和形态多维、驳杂的特性,笔者定义“何为电影文体论”时,既考虑到了文体的文学属性和电影属性之差异,也考量了电影文体生成表象层中的叙事层和非叙事层的区别,更考虑了文体生成内涵层中的民族和文化语境层的差异。笔者如此定义:“电影文体论是关于在电影的叙事层面(人物、情节、叙述者、时间、节奏、频率、地点、空间等要素)、非叙事层面(装置、展览、时间晶体、影像即存在等意义)和民族、国别文化和文明观的差异语境中,哪种元素(以及组合)、何种路径凸显为具有文体命名特征之媒介(即母法)的理论。”[2]

在这个定义里,笔者提出“媒介”和“母法”,有两个用意。用意之一,即电影文体之概念,虽然它是借用文学文体的概念②。但同时,借用文学文体这个概念来讨论电影文体,需要以电影本体为依据,对电影而不是文学进行文体理论的建构。因此,“电影文体的本体论”需要廓清思路:中国古代虽诞生了楚辞、两晋体、齐梁陈体、少陵体等诗体,传奇体、公案体等小说体,“论”“说”“议”“辩”“驳”“释”“考”等论述体,以及《文心雕龙》《二十四诗品》《闲情偶记》《人间词话》等侧重文体的诗学经典;现当代则有“白话体”“自传体”“朦胧体”等文体,但文学上的这些标准不能转化为建构电影文体论的“直接资源”。它们最多对电影文体论提供理论可能性。换言之,电影文体研究是围绕电影本体的。用意之二,则指向了电影文体的呈现形态(媒介)、生成路径(媒介)和创造方法(母法)之间的辩证关系。

“电影文体论”的论述框架,则由本体论(总论)和“母法—形态”论、“生成—动力”论和体制论等分论组成。其中,本体论解决定义、范畴和价值问题。在价值上,中国电影文体理论体系的建设意在弥补目前中国电影理论体系建设之不足之处,增添新的内容,给过去语焉不详的中国电影文体“正名”和“赋权”。如同工业美学所倡导方法论的价值在于能够突破好莱坞电影日趋僵化的类型元素和表达模式,注入耳目一新的影像质感,其深层原理是打通中国传统艺术媒介与当代技术媒介的工具属性之功能;中国电影文体理论体系建设也在于恰逢其时(在21世纪这个时间窗口),恰到好处(采用中层理论)地研究中国特色电影文体的生成语境和“语言秩序”“语言体式”以及“入思”“道说”等问题,将中国电影类型和题材混淆中的“叙事方式”“道德功能”“大众接受”等话题转换、统筹为一种“文体”思路。

在具体分论中,“母法—形态”论,解决何为母法,母法何以凸显文体特征的问题,同时解决电影类型、题材这些概念和电影文体概念的差异性问题。在借鉴文学文体之生成③,电影工业美学建构的首席专家陈旭光所绘制的“电影四要素图式”(影像世界、生产者、电影作品、观众与接受)[3]之基础上,笔者稍作调整,为电影文体的生成(如何呈现)的形态,绘制了三个“母法—形态”的呈现图式:即语法形态、语体形态和风格形态。“生成—动力”论主要研究电影文体生成的路径问题和“生成—动力”的成因问题。其中,路径分析包括电影文体生成的“本体”路径、“民族”路径、“诗学”路径、“风格”路径、“情感结构”路径。成因分析则涵盖电影文体生成的外部动力、内部动力和作者意向等因素。

二、母法何以生成——文体生成的路径探索

(一)从电影文体的形态到成因路径的考察初衷

在母法—形态的电影文体路径里,我们发现中国电影初期(第一代至第三代),出现了伦理剧、悲情戏、家园缅怀主题、影戏等文体,新时期中国电影出现了诗电影、散文电影、谢晋模式、张艺谋模式、重大题材电影、爱国主义电影、网生代电影、小妞电影、主旋律电影等文体——确实与中国传统的文化语境和时代变革有着契合度。

但是,在电影文体的形态背后,我们探知电影文体的“生成—动力”的成因和其创造的路径更有意义。其中,“生成—动力”的成因考察,分为:(第一项)工业外部因素、(第二项)工业内部的因素和(第三项)为作者的意向性因素三部分。成因(即生成源)机制探索——旨在研究文体生成的主客观因素。笔者在借鉴童庆炳文体理论[4]的基础上,对电影文体的生成源归纳为三个因素:外部因素(时代物质条件、社会语境、文化)、内部因素(主创者的性格、审美修养和认知),笔者同时借用法国哲学家列斐伏尔的三元体系建构的习惯,将“意向性”这个因素,纳入电影文体生成的路径体系中的——“意向性因素”。

在成因和路径的机制里,笔者要探讨的是“电影文体”的成因机制,也必然导向“中国电影文体论机制”的分析,两者互为关联。具体而言,从民族、国别、现代化语境的成因机制(它包括:西方的基督教传统,亚洲的佛教和伊斯兰教传统以及中国的儒家精神价值观之间的此消彼长和互动79dbb1c6582c5886c80373f77b4785832d3b13978d557d2297da3f576554cc74)出发探讨电影文体问题,最后必然落在“中国人为主体的电影文体如何生成和何以如此生成之间的问题”上。

我们探讨了全世界电影的文体问题,最后,也必将聚焦在中国电影文体与之的差异性上。这种民族意识与文学的民族意识相似。当我们比较了中外文学传统和当代演绎之后,我们形成了差异性的认知,即我国的文学母题自古以来既融于世界文学的汪洋中,又具有其特色。当代文学亦然,其母题一直(区别于亚里士多德《诗学》中所言的情节模式和人物模式为重点)以道德和伦理叙事为重,其弘扬的主题,往往为家/国“同一”的天下观、民族和宗教习俗导致的共同体认知路径。具体而言,中国古代至今,有着观念共同体的演绎简史,即从古代的天人合一、儒家一统和理学的传统、王阳明的知行合一,近代的儒释道一体和拿来主义策略,到当代的现代精神和儒家精神(以及中华爱国主义传统)的融合。这体现了一种凸显“民族的”“国别的”“现代化语境”差异性的价值取向。中国电影自诞生以来,其文体的嬗变,也从不与西方、亚洲发达国家(日本)的文体演绎之路雷同,而是走过了一条与众不同、同中有异的文体路线。毋庸置疑,电影工业的外部和内部成因,以及主体性元素,成为我们思考这一问题的路径。

(二)电影文体生成的三个主因

在这种思路里,笔者绘制了“工业外部、工业内部、作者意向”的三元坐标和体系。其中,第一项:工业外部因素。它指电影文体生成的、受制于时代和社会性因素;有时候,它来自电影生产、传播和消费的国别、文化和国民性格的差异性。美国人类学家鲁思·本尼迪克特认为“文化的双重性”决定了“国民性”,文化在塑造文化模式和艺术形式上起到主要的作用。丹纳的《艺术哲学》认为,种族、时代和风俗(文化)三要素,才是生成艺术具体性的要素。借鉴上述“性格”和“艺术”生成论的成果,笔者也尝试研究“中国特色电影文体的生成”路径和形态。姑且先假定电影文体的生成由大条件(种族、时代和风俗文化三要素)以及电影工业内部的小条件(工业历史、工业水准、工业发展趋势等因素)两部分决定。第二项:工业内部的因素。它指在工业内部的要素之间进行文体生成的路径探索。中国电影文体理论体系研究,需要创造性地在“文体生成”和“凸显要素”之间建立可以浮动和参照的体系。第三项,为作者的意向性因素,它指作者的“意向性”。该因素,是衡量和辨析该艺术作品凸显为“文体”最为显著的因素。这种意向包含该作品对不同主题的追求、题材选择以及个性的呈现等文体凸显元素。对作者的意向性因素的强调,既是对文体生成原因去二元对立的一次思想方法的尝试,也解决了在形式和内容的关系之外,对于更多的间性、模糊性和暧昧性等电影文体成因的实际呈现。

工业外部、工业内部和作者意向,三者形成了一种生成电影文体的主要成因。其中,工业内部成因,尤为关键。在不同的区域、国别文化语境中,生成不同的文体之事实和案例演示,旨在说明文体生成的民族、国别和电影工业内部具体水准、形态和风格的深层次关联(表1)。

同一种叙事原型不同的国别生成表现,说明了文体来自民族、国别和现代化电影工业的综合样态。以家庭情节剧为例,不同文化语境里对西文世界里(作为电影)的“家庭情节剧”,均有着本土化的形态以及该文化中的观众对之的特殊理解。

以美国文化语境里作为电影的“家庭情节剧”为例。今天大部分研究以家庭故事为蓝本的电影的学者和绝大多数观众,基本上认同英国学者托马斯·艾尔萨埃瑟和美国学者托马斯·沙兹的观点。托马斯·艾尔萨埃瑟发现了潜藏在家庭情节剧背后的情节剧式的想象力、贯穿于家庭情节剧中结构和风格上恒常不变的东西以及这种类型所明显反映和表达出来的文化和心理的泛文本[5]。而托马斯·沙兹则发现:“在家庭情节剧里,影像主要是通过它和它所再现的那个前电影的关系:处在一般小城镇环境中的美国布尔乔亚家庭(并带有当代美国文化所特有的价值系统和行为准则的教诲)之间关系而获得其含义的。”[6]但无论如何演绎,西方家庭情节剧确立了以“情节”为吸引观众的首要类型元素,其冲突的营造和解决(情节的编码),更是对西方社会的集体有意识和无意识(逻各斯)的一次巧妙、无形、天衣无缝的合谋。

在中国,一般认为,那些反映家庭琐事、个体和家庭、社会矛盾的电影,被业界和学者较普遍强调的是中国伦理情节剧(ethic melodrama)④和文艺片,而并不是“家庭情节剧”这一类型。在中国语境里的“伦理情节剧”或“文艺片”,要么是产生在中外文化的交融之中的产品——它融合了西方的情节剧因素以及中国传统的传奇、文明戏等体裁的叙事传统,以及“家/国同构”的儒家伦理内核;要么是中国独特电影工业现状所导致的一种类型混合物。在百年电影发展的历史长河中,由于中国社会的变迁以及电影工业的自身发展,故中国式的家庭情节剧与两种比较主要的情感结构相关。第一种是以批判现实主义为主线的家庭故事叙事形态,另一种是寻根文化主导的表达中国人精神归属感的家庭故事叙事形态。在这两种主流家庭故事叙事形态之外,如果说还有第三种形态,那就是带有跨文化、移民特征或者后殖民性质的电影导演群体的家庭故事讲述形态。

在日本,替代西方家庭情节剧和中国伦理剧概念则是另一个特殊的类型概念——庶民剧(Shomin-geki)。庶民剧是反映普通人特别是中下阶层生活的电影。最早专注于这种电影类型的其中一位导演是岛津保次郎,早在1925年,他就以《乡村教师》开始了这种类型的试验[7]。1930年代有声电影出现之后,又通过五所平之助《人生的担子》(1935)得到类型的确立。尔后,在成濑巳喜男和小津安二郎以现代形式表现的影片中得到继承。庶民剧作为日本电影文化的标记,它以人物为叙事核心的电影类型,脱离了西方家庭情节剧电影以冲突为核心,也与中国伦理电影总是强调家国命运的纠葛不同。它是与日本社会的政治、社会和文化语境有着极大关联的、内蕴着日本人的集体无意识的特殊电影类型。它与聚焦家庭故事的家庭剧,一起构成了日本表现家庭、人生、社会的电影之立体的(既并置又分岔和相互杂交的)谱系中的丰富案例。

从电影诞生起,到今天的日本电影界,日本电影的庶民剧和家庭剧一直备受日本导演青睐,小津安二郎、沟口健二、成濑巳喜男于20世纪五六十年代拍摄过此类大量电影,而当代日本家庭题材电影(和包含家庭情节剧元素的其他类型电影)的复杂性,更是由山田洋次、今村昌平、是枝裕和、黑泽清、青山真治、诹访敦彦、奥田瑛二、吴美保等导演继承。但日本独特的政治、社会和人文环境和国民性,使我们不能简单地用好莱坞情节剧对之进行理解与分析。作为好莱坞类型片的情节剧,通常以耸人听闻、情感强烈、行为夸张、暴力、情绪过度、道德分化、野蛮行为的最终消除、善的胜利等为特征,但日本家庭片在具备类型特征的同时,还包含与其他类型的混合与重叠以及对日本民族主体性的探讨[8]。因此,笔者用类型和符码相结合,用“文本之内、文本之外和混合符码”的三分法进入对日本当下家庭情节剧电影的思考和分析,试图通过对这样的类型美学思考,精准把握日本庶民剧的社会索引性和自身“精炼”“装饰”的内在张力。

三、母法以何文体生成?——

中国电影文体生成的路径

有了对文体成因机制的了解,笔者将尝试论述电影文体生成的路径机制(即探索电影文体是如何生成的机制)。对电影文体生成(创造)路径的考察,旨在探索电影文体是如何生成的机制(该机制可以再细分为路径形式、形态、动力等,路径机制是其中的关键部分)。笔者将电影文体生成的路径归纳为:本体和诗学路径、“时空”路径、风格路径、语境路径、情感结构路径。在这些路径之中,其关系类似德勒兹所言的块茎,相互关系是盘根错节或者错综复杂。换言之,电影文体母法——如何生成,抑或其因果关系如何辩证地体现在文体的生成中,便成为我们探究它的驱动力。

(一)电影文体生成的风格路径

在“风格路径”里,文体生成的作者因素关系甚大。著名文体诗学家童庆炳在文体与主观因素分析中,将作者的先天素质、性格、审美素养方面列为几大“文体生成”的主观因素。这些主观因素,与作者的体裁、语体(叙述、抒情、对话)的选择意向性、风格意识的认知和实践以及完成这种风格的情感、技术和手段有着紧密的联系。

在电影文体的语境里,我们假设电影的生产有一个抽象的意见领袖和抽象的第一作者,那么,该作者的先天素质、性格、审美素养就成为其选择体裁、题材的决定性因素,也成为在该题材下,在如何选择“适当的语体”的依据。

1. 从情感和语体生成——谢晋模式

谢晋选择剧情电影体裁,用传统中国诗学赋比兴手法以及喜剧的体制(而非悲剧的体制)处理看似沉重的主题。正因为谢晋领悟了电影的娱乐工业属性,才采用了糅合之道。谢晋模式(大而言之,即谢晋的大团圆式剧情电影叙事模式)即是一种文体的显现。具体而言,谢晋模式的文体体现在——在叙述的大框架中,糅合一种喜剧因子的做法,既属于戏剧体裁的借鉴之体裁,也属于对话语体以及反讽性风格的吸收。因此,界定谢晋电影文体的(体裁、语体和风格)属性,是比较难的一件事,我们只能机智地称谢晋的电影模式为“谢晋体”。原因,正是电影文体之定义——文体即母法之“同义反复”的属性。谢晋体属于中国人可以意会、接受的文体,只可意会,却难以定义。按照前文对电影文体(理论)之定义,谢晋的电影文体,论其体裁、语体和风格,都不足以定义其基本的属性和符号。因此,谢晋体的称法更为具有“母法”特征。一言以蔽之,谢晋体之所以成立,是因为谢晋本人的主观素质、性格、审美——决定了其糅合上述因素的叙事和美学、社会学选择。正是他对于民族和中国文化的潜在的复杂性思考,所以谢晋摒弃了用一种纯粹悲剧的方式来呈现《芙蓉镇》这样看似具有悲剧内涵的故事。

从电影作者的情感、语体特征出发,在谢晋的文体选择和艺术表现手法之间建立联系,就可以获悉,我们熟知的谢晋电影的特殊表现模式——俗称谢晋体,是谢晋创作的剧情电影的神韵(相对消弭了那个时代的政治属性)——来自其情感和语体。在接受层面,谢晋电影十分注重中国观众对于“善良”“悲情”“宿命”“抗争”等国民性情愫,容易产生共鸣。

2. 从情怀生成——张艺谋电影

另一个案例是张艺谋。张艺谋作为第五代导演,与成为个性标记的电影叙事、美学和社会学意蕴的整体诗学的形成,与客观因素和主观因素都有关联。

客观因素——张艺谋面对的是中华文化的博大精深和兼容并蓄以及儒家为主的价值观体系,并把这种体系,潜移默化为一种对于影像和集体性关系的阐述之本能。《黄土地》的摄影就已经带上了这种集体性的俯瞰和上帝视角达成的一种天地观、天子观。后来的《英雄》《满城尽带黄金甲》《千里走单骑》,也基本上有对集体性的描述和再现冲动——成为郝建所言的“团体操美学”的秉承者。笔者无意从批判的角度去审视张艺谋作品中的儒家精神、主动性和被动性话题,而是针对其影像的集体性,提出一种张艺谋的作者性和民族符码的互动之观点。

在文体生成和主观因素之关系维度里,具有张艺谋的协商和美学的宽容姿态。树立张艺谋文体“母法”特征的,是张艺谋在《秋菊打官司》《英雄》《十面埋伏》等电影中自觉意识到电影叙事的“交流”与文学叙事的“交流”具有差异性之真理。在电影的叙事交流里,画面、视角、剪辑的节奏以及声音和人物的话语表达,特别是电影的重复[9]——凸显为一种呈现风格和作者性的重要元素。

笔者对张艺谋体的概述——张艺谋捕捉到了电影中集体动作或者器物的集体性陈列、运动时的电影感以及类似《秋菊打官司》中伴随着秋菊的身体逐渐打开的“村—镇—县城”具有的视觉的重复和差异之美感。张艺谋还极其巧妙地将环境、场景中的不和谐元素“暴力”地交织在一个画面中,建构一种美学、社会学、文明的悖论和差距感。

3. 从批判都市的诗性情怀生成——杨德昌电影

同样,顺着母法、语法、语体的路线,我们考察台湾著名导演杨德昌,其创作的《一一》《恐怖分子》等电影中,情感和语体的特征也十分明显,称其为“杨德昌体”也不为过。杨德昌这种独特电影表现手法的形成,与其母法——对于都市的审视和抒情的坚持——这两种情感和语体相关。在20世纪下半叶至21世纪之交,台湾的现代化进程与杨德昌的个人情愫和艺术品性的养成,导致了在其叙事中——既在乎台湾地缘、地理环境(真实的台湾),也在乎剧情上的多维配置(命运交响曲、抒情、儒家之道和现代文明的矛盾之展现),体现了杨德昌电影独特的“都市抒情诗”文体(诗意)。

(二)电影文体生成的时空(配置)路径

1. 成为电影文体,其中一部分来自电影时空的配置

毋庸置疑,“时间和空间”组成了电影叙事或者表意的重要部分,从俄国形式主义美学、法国结构主义美学到符号学和叙事学,时空组合在电影叙事中的意义均被强调。时空的维度也组成了从普多夫金、爱森斯坦、诺埃尔·伯奇、克里斯蒂安·麦茨到德勒兹的电影美学关切重点。美国电影理论家诺埃尔·伯奇在著作《电影实践理论》中,首次从分镜头的角度,梳理了电影镜头组接的5种时间表达:绝对连接、确定的间隙和省略、不确定的省略、确定的时间倒退(包括闪回)、不确定的时间倒退[10]2-6。笔者将上述电影实践者和理论家的研究成果,称为结构主义思潮下对电影语意段(包括语素和各种组合关系)的研究。随后,对电影表意的风格和结构层面做出探究的还有哲学家德勒兹、朗西埃等。德勒兹的《运动—影像》和《时间—影像》一问世,就被誉为结束了麦茨引领的符号学时代,而把电影带到更深邃的哲学领域。德勒兹从电影是一种类似思维的精神自动装置立论开始,深入论证了其内部的关联,包括电影的时间性和运动之间多维的哲学关联。而朗西埃的《电影的矛盾寓言》则用电影是马克思主义的社会乌托邦在艺术中的延续之立论,证明了电影艺术之魅力在于“废除旧有的模仿秩序”,解放各种力量,以实现各种运动的平等[11]。朗西埃的观点,与剧场界的阿尔托,有着异曲同工之妙,两者均以亚里士多德的再现和模仿美学为出发点,建构一种打破叙事元素金字塔结构的一种(理想的)整体电影或者整体剧场。

时间和运动(以及由运动带出的空间)在电影中占据重要地位,原因在于“任何电影都是叙事的”[12]这个现代电影美学盖棺定论的定义。而一部叙事的电影,时间性和空间性就是其意义的两个重要参数。令人遗憾的是,在今天的电影叙事研究界,尚没有学者具有在诺埃尔·伯奇和麦茨停留的地方再出发从而超越之的野心。对于电影时空维度的研究,也逃不出两人研究的范畴:时间(即前文所述的5种)空间(3种,即空间连贯、速度匹配以及视线匹配)组合而产生的共15种组合可能性[10]6-13,谈论时空时必须面对的时序、时延、语式以及在时间中运动的几个矢量:方向和速度等[10]43。

2. “时空叙事谱系”的文体分类

综合普多夫金、爱森斯坦、诺埃尔·伯奇、麦茨的语意段研究,笔者以此来考察过去时代在电影语言开拓上有代表性的作者(导演和其他创作者),试图为世界性的电影表意作符号学性质的归纳(或者力图找到电影语言的不同方向而导致的诗学意义悬殊的背后奥秘)。笔者尝试性地将在电影语言运用上有开拓性的导演划分为三个序列(分别用英文字母A、B、C表示)。

第一个序列(A序列)。那些在电影的时间性上运用得杰出的导演(这些导演可以以善于讲述故事、善于处理电影时间作为显著特征,也可以以独特的对时间的理解著称),包括爱森斯坦、伯格曼、小津安二郎、贝拉·塔尔、拉夫·迪亚兹、卡洛斯·雷加达斯、蔡明亮、利桑德罗·阿隆索和阿巴斯·基亚罗斯塔米、是枝裕和、杨德昌、侯孝贤、贾樟柯、石井裕也等。在这个序列里,尚可再细分为若干分支。比如,爱森斯坦、戈达尔、瓦尔达、石井裕也、洪尚秀,是偏重于时间重组(A1)——即非线性的语意表达。相反,电影导演伯格曼、塔可夫斯基、利桑德罗·阿隆索、阿巴斯·基亚罗斯塔米、是枝裕和、杨德昌、侯孝贤、贾樟柯、则偏重于线性时间缓慢(A2)的语意表达[13]。将爱森斯坦和戈达尔放在一起,读者可能会觉得牵强。这么做的理由是,笔者绘制的“电影时空表意图谱”,旨在研究出一种适用于任何风格和流派的电影实践案例的通用模式,这种模式以抽象的时间和空间之组合为要义,旨在定位导演在时间和空间上的不同技法,从而对这些导演的不同时间处理做出分类。笔者的意图是通过这样的图谱,形成集体性经验,再尽量反馈到“针对意义系统,我们如何通过时空表意”的电影实践经验中,为我们的电影生产和鉴赏服务。

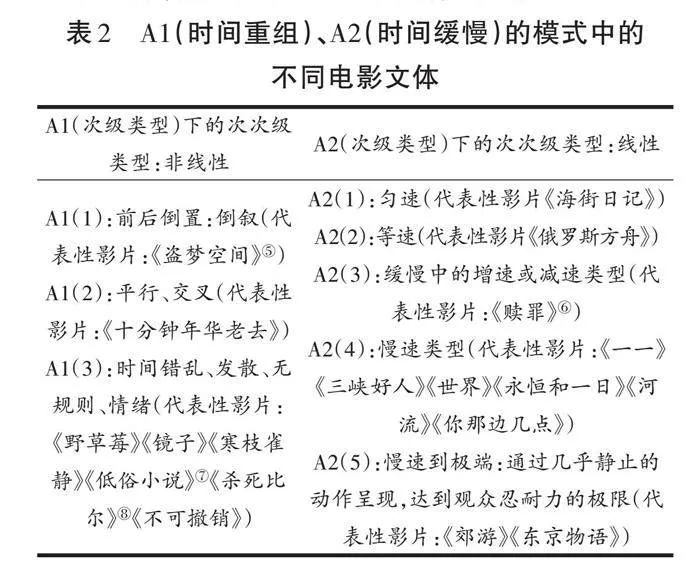

表2显示,同样是A1(时间重组)、A2(时间缓慢)的模式,不同导演的时间矢量处理方法完全不一样,这正是凸显电影文体的地方:

表2 A1(时间重组)、A2(时间缓慢)的模式中的

不同电影文体

[A1(次级类型)下的次次级类型:非线性 A2(次级类型)下的次次级类型:线性 A1(1):前后倒置:倒叙(代表性影片:《盗梦空间》⑤)

A1(2):平行、交叉(代表性影片:《十分钟年华老去》)

A1(3):时间错乱、发散、无规则、情绪(代表性影片:《野草莓》《镜子》《寒枝雀静》《低俗小说》⑦《杀死比尔》⑧《不可撤销》) A2(1):匀速(代表性影片《海街日记》)

A2(2):等速(代表性影片《俄罗斯方舟》)

A2(3):缓慢中的增速或减速类型(代表性影片:《赎罪》⑥)

A2(4):慢速类型(代表性影片:《一一》《三峡好人》《世界》《永恒和一日》《河流》《你那边几点》)

A2(5):慢速到极端:通过几乎静止的动作呈现,达到观众忍耐力的极限(代表性影片:《郊游》《东京物语》) ]

第二个序列(B序列)。在电影的空间性上运用得非常杰出的导演序列,包括奥逊·威尔斯、德卡西、格里菲斯、阿仑·雷乃、安东尼奥尼。这个序列又可划分为至少三类:通过蒙太奇创造空间(B1):以爱森斯坦、安东尼奥尼为代表;通过广角镜头或者固定镜头(譬如景深镜头)创造空间(B2):以好莱坞导演奥逊·威尔斯以及众多后继者如凯文·科斯特纳(Kevin Costner)、意大利新现实主义导演如德·西卡、亚洲新浪潮和中国第六代导演贾樟柯等为代表;通过影像空间的创造和拓展上做出卓越尝试,因创造了令观众过目不忘的电影空间(B3)而闻名的导演如库布里克、科恩兄弟、昆汀·塔伦蒂诺、莉莉·沃卓斯基和拉娜·沃卓斯基姐妹。

第三个序列。在电影的时空两个维度结合得均比较好的导演,比如克里斯托弗·诺兰。在时空结合的维度里,当代电影的表意实践已经走得非常远,在时间和空间的组合上五花八门。按照笔者(模仿美国电影理论家诺埃尔·伯奇,在其未了的电影研究之路上再探索前进)的尝试,把电影时空组合模式切分为可以找到美学要素的——次级时空组合模式。

C1模式(三一律模式)。客观而言,传统的电影依然有市场,那就是一个“整一的空间+整一的时间”(C1),大多数戏剧性非常强烈的喜剧和伦理电影,走的就是这种路线。电影中的故事发生在一个地方,甚至一个家庭内部,镜头基本上围绕着家庭的客厅展开,或者一个特定的聚会和公共场所。如《芭玛戈》(Bamako, 2006)、《十二公民》(2014)等。这种电影投资规模较小。好莱坞喜剧片和一些以传统叙事为风格的艺术片可归入此类。

C2模式(具有广阔空间的电影叙事模式)。而如果要在“空间(非自主⑨,三个空间以上)和时间整一”(C2)的路线里发挥电影叙事魅力,则好莱坞的大片(blockbusters)、特别是动作片和科幻片可以作为代表。这些电影包括《变形金刚》《终结者(系列)》《黑暗骑士(系列)》《银翼杀手》《银翼杀手2049》等。

C3模式(板块叙事模式)。“空间(自主)碎片化+时间整一”模式(C3):它是随着全球化时代的来临而广为流行的一种电影叙事模式。比如《通天塔》(2007)就是此类叙事模式的代表。这部电影在空间的独特之处在于一起偶发的枪击事件为线索,串联起四个空间(摩洛哥一个山间僻远之地、洛杉矶市郊别墅、墨西哥一个城市、东京城市)里的故事,每个空间所发生的事件,其实都是独立的带有主题的自主性事件,而连接起四个空间(三个故事)的,只是上述枪击事件(也是一个独立自主的叙事段落)。

C4模式(可能世界电影叙事模式)。“空间(自主)碎片化+时间碎片化”模式(C4):相比前一种模式,这种模式的叙事更为开放,且基本瓦解了线性叙事的规范,德国电影《罗拉快跑》(1998,导演汤姆·提克威)就是典型的这类模式。

C5模式(多维现实世界电影叙事模式)。“空间平行+时间整一”的杂糅组合(C5),该类电影的叙事具有其他好莱坞模式所没有的优点,其细致入微的镜头,往往细腻捕捉人物的表情、神态和情感,给观众的情感互动要比其他电影多得多。杨德昌的电影《一一》就是这种模式。在该部电影中,电影镜头和镜头(或者场景和场景)之间前后呼应,形成一种多个剧情(而不是剧作法中所规约的“事件”)集中展览,又顺着线性时间往前推进的模式。如果用一个剧情符号来表示,则《一一》这部电影的剧情推进是这样的:A/B/C/D—A/B/C/D—A/B/C/D……。在观演效果上,观众注意到ABCD众多人物(比如简先生和妻子、简先生和大学恋人、洋洋、姐姐、外婆、简先生的小舅子)的动作在不断并置或者时间上并不严格的匹配但其镜头剪辑必须是线性发展基础上,其在意的并不是一个虚构的封闭式故事,而是这些组合里产生的对多种审美空间的感悟。比如,开头的婚礼和结尾的葬礼(同样的美学效果有英国电影《四个婚礼一个葬礼》这类一看就心有灵犀一点通的美学效果)之间的美学对应和错位、延异,组成一种含义晦涩,只可意会不可言传的美学格调。该类电影的时空叙事模式显得杂糅,它既非昆汀·塔伦蒂诺式的剑走偏锋,也非汤姆·提克威式的完全瓦解了现代经典叙事的合法性。

比起那些在电影时间(单项A)或者空间(单项B)上杰出的电影导演,这个被笔者归入C序列的时空组合型导演,其叙事能力更胜一筹,且体现了探索当代电影的叙事可能性(边界)的成果。

综上所述,笔者等于为所有电影的时空叙事做出了大概的划分,这个也与当代电影叙事语境的如下话语转型有着深切的勾连:

第一,当代电影学者对于叙事话语和语言的多样化探索已非常深刻,为此,在1980年代诺埃尔·伯奇眼里比较重要的时间镜头组接的五种时间样式,不再是让观众认知所激荡和深切关注的内容。换句话说,镜头与镜头之间的组接,产生的意义矩阵,有纵向、横向、矢量等因素组合,而产生N种之多的这种真理性,已经因成为常识而几乎无人问津。原因是,观众在20世纪后半叶到21世纪,随着宽银幕的普及以及多媒体时代来临,观众的视听性认知和体验比以往时代都要便捷,理解影像和视觉艺术作品的表意之复杂性这项工作,已经不再需要伯奇的15种时空组合之理论来获得。在人人都是影像作者的时代,伯奇的理论就这样过时了(因此今天在前沿的电影理论领域已经不再谈起他们所代表的这种思维)。麦茨也一样,八大组合段理论(诞生于1978年),曾经企图穷尽电影的镜头—场景—段落之间的所有意义。但是事与愿违,麦茨的八种组合意义也不能完全包揽电影镜头到段落的表意。原因正是麦茨的这个组合段划分,其单位选择的基点在于纯粹描述而忽视了形式和内容的多元关系[14]。正是在这样的语境里,重新找到一种时空组合的表意分析框架是有必要的。笔者的框架可以说满足了对于作者和观众对新近“电影叙事的多样化趋势”都能有较好认知的需要。

第二,当代电影的表意分析,为此需要视野更为细腻的诗学综合法。就在大卫·波德维尔和克里斯汀·汤普森出版其《世界电影史(第一版)》(1994)之后的1996年,大卫·波德维尔在和诺埃尔·卡罗尔合编的《后理论·重建研究》一书中也阐明了自己的电影诗学观,那就是迥异于主体定位理论与文化主义建构的宏大理论的中间层面(middle-level)的研究。中间层面的研究所确立的最主要的领域,是对电影制作者、类型和民族电影进行经验主义的研究[15]。用中间层面的诗学管窥小津电影的“风格和形式”,正是符合对非好莱坞的电影作者进行一种技术还原的视野。笔者绘制的这个A、B、C时空综合法,虽然以粗线条力图穷尽电影时空表意的所有可能性,未免粗糙——比如在A1中包揽了所有爱森斯坦一生所研究的成果(蒙太奇的所有意义)以及诺埃尔·伯奇理论中提出的5种时间模式——但是其存在合理的原理在于:首先,正因为它包揽了所有电影时空(语言)组合的意义,因而在逻辑上具有合理性;其次,正是通过这可以包揽一切电影时空语言的分类,才可以让我们看清楚每个洲际、国别、文化语境里主流电影和作者电影的某种叙事法则,从而为该种洲际、国别、文化语境的诗学分析找到差异性。在小津电影的日本文化语境里,观众需要考量的问题是,小津电影中的时间,为什么这么慢,或者其电影中的空间为什么以固定镜头展现为主。

(三)电影文体生成的观众的接受和反应路径

在一般的好莱坞电影中,动作和运动组成了商业电影的奇观效应。快速(等于信息量的累加)成为新的电影法则。大卫·波德维尔在《好莱坞的叙事方法》中在论及经典好莱坞过渡至新好莱坞,认为此时期的电影在表现手法上较之过去更为开放,发展出了一套“糅合经典和时髦的电影风格”之术,其传承和超越兼而有之。新好莱坞既强调经典好莱坞时代留下的叙事经验,也更注重视觉场景的营造,新的电视剧制作往往在强化其连续性上下功夫,而电影则在加快速度、走向极端、近而再近、潜行的摄影机等表现方法上下功夫。但是,与这种趋势背道而驰,在一些亚洲导演的电影中,缓慢成为其标签。缓慢电影作为一种风格的定型,是与好莱坞电影的快节奏形成明显的差异。

1. 缓慢—场景电影体

我们将目光扫描向亚欧,这种以场景少为代表的导演为罗伊·安德森、贝拉·塔尔、拉夫·迪亚兹、卡洛斯·雷加达斯、利桑德罗·阿隆索和阿巴斯·基亚罗斯塔米为代表的缓慢电影。譬如,罗伊·安德森的《寒枝雀静》(2014)通篇才寥寥十来个场景,每个场景,基本的镜头格式为:固定镜头,全景正面拍摄,无蒙太奇等剪辑,等于说演员在这个类似戏剧场景的舞台上按照事先设定的调度进行表演,动作连贯。观众的观影体验类似看话剧(而且不是传统的三幕剧和五幕剧,而是当代的多场次话剧),因为场景的设定多于3—5个,而少于一般电影中的“场”(往往每部电影在一百多场左右),其中间值往往是10—15个场景段落。

在电影的观演美学上,这种有点回归剧场固定观演的电影实践,可以说是一次回归(戏剧比电影更为古老),也可以说是新时代出现的一种新颖的电影实践⑩。所以,界定其属于何种审美(传统的,还是前卫的),就产生了一种悖谬和矛盾。

与好莱坞不同,类似贝拉·塔尔、拉夫·迪亚兹、卡洛斯·雷加达斯,小津安二郎、侯孝贤、蔡明亮、利桑德罗·阿隆索和阿巴斯·基亚罗斯塔米、贾樟柯等导演一直在追求一种慢电影的美学。按照“近水楼台先得月”的法则,照理中国电影学者比西方学者更能接触和感受亚洲电影的脉动和美学转型。但是,遗憾的是,“缓慢电影”的命名,是以2003法国电影评论家米歇尔·西门为标志的。米歇尔·西门从上述迥异于好莱坞的电影美学中,创造了“慢电影”这一词汇,于是,针对这样一种电影——以循序渐进的节奏、极简主义的场面调度、简洁晦涩的叙事为主要特征,坚持以长镜头作为自我反思的修辞手段的影片[13]——开始被定义为一种类型。而这种类型也使中国导演占据着叙事上的优势。如果我们再做理论的史学钩沉,则发现这种慢电影,与塔可夫斯基的《雕刻时光》之诗电影理论具有深度的关联。这种电影诗学具有的美学优势日益明显,也得到了西方观众在内的全球观众的喜爱。对之青睐的观众非常欣赏这些电影中细腻的情感和身体姿势。近来,国际上对这种慢电影的叙事批评还集中在如下方面:与当代好莱坞电影人机融合逻辑的初始样态不一样;以微观叙事为表征;让观众无法拒绝来自内部的体验,模糊内和外的边界;用全新的方式去观察和聆听世界。

也可以说,缓慢电影作为一种风格的定型,是与好莱坞电影的快节奏[16]形成明显的差异而存在的。其生成的路径属于“观众的接受”。在这些缓慢电影中,观众感知到——这一类电影,其镜头往往高度缩减,而这种缩减的背后的哲学似乎是(后现代社会流行的)极简主义,在日本,是断舍离式的生活信念和哲学观,在中国,是寻求简朴、归真生活方式的禅道(禅学),甚至与老庄之道也有关系。这种亚洲哲学观,被亚洲观众接受,替代着西方逻各斯(洞穴理论、逻辑、我思故我在式的启蒙理性话语)。

2. “心流电影”或者感官现实主义电影体

西方电影学者劳拉·马克斯在现实主义、新现实主义之外,发现近来一种感官现实主义电影,或者称为心流电影的电影类型又开始成为一股潮流。心流电影的叙事法则往往体现如下:所有的场景都使用了一种叙事策略,在这个策略中,感官因素被视为观众审美体验的原始层面,它并不用动作和对话来解释一切,而是采用了视觉和文本模糊的基调,使观众能够探索影像中内蕴的所有感官体验。换言之,这些影片代表了一种完全不同的视听教育——通常与影像中的视觉痕迹相关。劳拉·马克斯将此称为触觉可视。在美学的社会功用上,这可以让我们重新了解如何去观看和聆听电影,从而打破霸权电影传统(甚至是当代电影的后现代叙事解构和立体视觉冲击)长久以来加诸观众身上的感觉麻痹。[17]这种美学区别于巴赞式的现实主义、福斯特的现实主义、近乎耳语般的现实主义、后现代电影、自我指涉性元电影(如斯派克·琼斯的电影)。

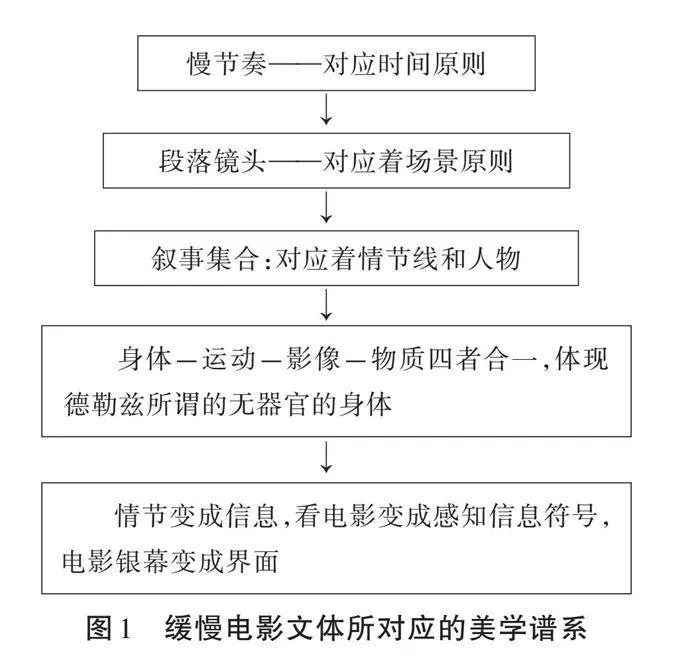

在慢电影的谱系里,如果把这些特征再做延伸的话,则可以发现慢电影的美学标签——可以组成特有的块茎网络,形成电影特有的表意形式:慢节奏、段落镜头、叙事集合、流动景观。它们组成了一种美学的谱系性路径(可供中国电影人借鉴的美学路径)。

3. 丧主题电影体

这种电影文体的原型为爱情电影的灰暗结局,来源于伍迪·艾伦的爱情电影《安妮·霍尔》(1977)。该电影第一次将爱情故事和分手组合在一起,在影片出品的那年获得了争议。但是,该片后来获得了第50届奥斯卡最佳影片奖。

如果说,《安妮·霍尔》的电影文体,是好莱坞叙事和灰暗结局的组合,而日本电影《花束般的恋爱》(2021),为庶民剧和灰暗结局的爱情故事的组合。因为在好莱坞具有英雄气质的爱情电影中,一开始总是赋予其人物某种宏大的主题和使命(譬如《北非谍影》中的为国献身、《美人计》中的为国家献身、用美人计的间谍之人物设计)。这种宏大使命,使得电影具有悲剧、悲壮的韵味。爱情电影和爱国电影的组合,使得爱情电影被赋予了一种悲壮色彩,也延续了亚里士多德《诗学》中的“悲剧”要求人物具有高尚品格(崇高特性)的刻画。但是,日本爱情电影却更为接地气,达到了利奥塔所谓的“取消宏大叙事”之效果。产生这种叙事文体的深层原因,笔者认为有三:首先,日本文学审美演绎、文体沿革和艺术体制的传统,譬如私小说、个体小说、亚文化小说的流行给其带来的影响;其次,后现代社会和平成年代的经济状态,孕育了御宅族式、颓废的躺平式生活方式。而这种颓废,本质上是资本主义社会个体自由的后果;再次,由于平成时代发生了经济危机(平成因为被称为“失去的二十年”),日本社会走向“消弭了中间阶层”的均质化社会,这也意味着,大量边缘人物故事和题材就进入了电影叙事中。

在《花束般的恋爱》中,既呈现一种想象界(情节、人物的虚构而达成)的恋爱世界,也呈现疫情之下日本社会的众生相。其文体特征——对爱情冷静而倒叙的再现,对社会冷静而无声地阐述、剖析,客观而不失激情的格调——呈现了一种后现代社会日本年轻人的社会观。在爱情电影的谱系(类型)里,《花束般的恋爱》因此具有了一种悲怆性(通过前后恋爱状态的对比)、广延性(能指和所指的广阔性)和兼具社会批判性的三元性“母法”。另外一个案例来自《横道世之介》(2013)这部“丧主题”的电影。该片改编自小说家吉田修一的同名小说。主人公横道世之介——这个奇怪的姓氏,暗示了他来自偏远的乡下。他混迹大都市,可是由于自己的身份和这个被赋予的充满下里巴人色彩的“称呼”,他的任何努力和打拼,最后都被打回原地。这种电影文体的出现,体现了日本电影工业中比较真实的一面。

四、结 语

本文考察了电影文体生成的母法和其生成的成因和路径——作者风格路径、时空(配置)路径、观众接受和反应路径、(民族、国别、现代化)语境路径,因此成为电影文体生成的路径。对此的考察,可以确认电影文体在错综复杂的类型和次级类型、风格的恒定和发散、混合等技法背后,一种凸显为文体母法(之合理性)的存在。它们的存在,凸显了电影文体何以生成的原理。对电影母法和生成文体之间关系的考察,因而具有研究电影文体、建构电影文体理论体系这个过程中最为关键的价值和功能。在此基础上,探究中国电影文体的中国人主体(譬如类似为何中国、何以中国等问题)便也成为水到渠成之策。

换言之,从本体论到“母法—形态”论和“生成—动力”论,组成了中国电影文体理论整体论和分论的结构。从形态到生成,成因至结果,呈现了电影文体生成的因果关系。但显然,这种二元对立的分类方式,与电影文体生成的驳杂性之间有着差异。因此,在电影文体论的体制论(分论)中,笔者进行了——中国电影的文体建设的体制问题和分治策略[18]、中国电影工业美学促进电影文体建设——的旁证和侧面论述。中国电影文体建设的不足,正是培养中国电影从业者和观众增强文体认知的契机,同时,电影工业美学建设的一系列成果,也是推进中国电影文体建设的借鉴和参考。

注释:

① 对于中国电影文体理论体系的建构,笔者是在2023年8月向教育部重大攻关项目提交的“中国特色的电影文体理论体系的建构研究”之课题申报中体现出来的。

② 正如电影语言机制对于文学语言理论的借鉴,电影文体研究也势必与对文学文体概念的借用具有延续性。这种借用也导致电影文体研究用词和梳理其理论来源时必然客观呈现“文学文体”的理论体系。

③ 关于文学文体的生成和命名,已故文学文体学家童庆炳归纳的体裁、语体和风格三分法以及芬兰当代著名文体学家安克威思特、英国当代文体学家杰弗瑞·里奇和米歇尔·肖特的多元论(譬如上述学者均提出文学文体的7种定义,包括:文体是语言使用的方式,即文体属于话语而不属于语言;因此文体是在语言所有表达方式中的选择;文体的定义以语言使用领域为准绳;文体学所研究的典型对象为文学语言;文学文体学的特征在于解释文体与文学功能或审美功能之间的关系;文体既是透明的,又是朦胧的:透明意味着可以解说;朦胧意味着解说不尽,而且解说在很大程度上依赖于读者的创造性想象。文体的选择限定在语言选择各个方面之中,它考虑的是表现同一主题时采用的不同手法)均可以作为借鉴。见于童庆炳:《童庆炳文集:文体与文体的创造》,北京师范大学出版社2016年版,第53-54页。

④ 与西方的melodrama有两个元素组成相区别,中国的这种伦理情节剧有三个元素组成,更显文化传承的杂糅性。

⑤ 称之为缓慢的电影,有两个理由。理由一,该片虽然表现了一些汽车在街上行驶、雪山雪地车等快速移动的景观,但是,由于梦境的原理(比如第一层梦境的汽车落水的缓慢镜头之若干秒钟,相当于另一个梦境,比如说雪山的20分钟),等于也体现了一种表现慢速时光的“时间模式”。理由二,该片的叙述时间,是一次回忆。故事开头,主人公柯布和齐藤在梦境中对峙,而整部电影几乎95%的篇幅都在倒叙怎么会走到这个瞬间的缘由。

⑥ 《赎罪》的时间分布是这样的,一开始1935年的叙事片段,占据了55%的时间容量。到了战时的1941年,则展现了整部电影40%左右的时间容量。而到了故事结尾的1999年,占据了仅仅为整部电影5%的时间容量。

⑦ 在《低俗小说》中,一段米娅与文森特的舞蹈,用去整整4分钟,几乎是影像时间等同于故事时间。整部电影则表现了对时间的自由处理,包括文森特死后复生的段落配置。

⑧ 《杀死比尔》呈现了当代电影中“叙事+景观”的这种时间安排之典型。这类电影中,往往前半部分十分沉闷,到了后半部分,逐渐开朗,故事的发展也往往聚焦到一个最后的时刻(决斗或者冲突的解决),这个影像时间,几乎与故事时间等同。

⑨ 笔者这类区分的空间自主和非自主,是以连接这个空间的故事是非线性故事还是线性故事叙事为划分标签的。这种划分也意味着,如果是线性叙事电影,故事里的空间哪怕有三个以上,其整体性依然存在,而如果是非线性故事里的空间,则该空间获得了自主性,它们不再从属于一个线性故事,而将是在这个空间里发生的一个单独的故事。

⑩ 虽说是对戏剧场景的模仿,但是,电影的观影效果,已然是一种电影化思维中产生的对戏剧体制的有节制的倾斜而已,而并不是全然是复古。

11 在心流电影《郊游》的该场景中,刻画了一对夫妻身处废墟面壁深思的瞬间,他们所面对的壁画和该镜头组成的绘画效果,融为一体。

参考文献:

[1] Kuhn A, Westwell G. Oxford Dictionary of Film Studies[M].Oxford: Oxford University Press,2012:194-195.

[2] 濮波.中国电影文体论研究的现状、价值和路径[J].四川戏剧,2024(7).

[3] 陈旭光.电影工业美学研究[M].北京:中国电影出版社,2020:114.

[4] 童庆炳.童庆炳文集:文体与文体的创造[M].昆明:云南人民出版社,1994.

[5] 托·艾尔萨埃瑟.喧哗与骚动的故事:关于家庭情节片的观察报告[J].戴沙,高岭,译.世界电影,1990(4).

[6] 托马斯·沙兹.旧好莱坞·新好莱坞:仪式、艺术与工业[M].周传基,周欢,译.北京:北京大学出版社2013:118.

[7] 约瑟夫·安德森,唐纳德·里奇.日本电影:艺术与工业[M].张江南,王星,译.长春:吉林出版集团,2010:86.

[8] 徐小棠.从反叛到和解:21世纪初日本家庭片的创伤叙事研究[J].当代电影,2018(11).

[9] 雅各布·卢特.小说与电影中的叙事[M].徐强,译.北京:北京大学出版社,2011:68.

[10] 诺埃尔·伯奇.电影实践理论[M].周传基,译.北京:中国电影出版社,1992.

[11] 李洋.前言:法国思想与电影[M]//米歇尔·福柯,等.宽忍的灰色黎明:法国哲学家论电影.李洋,等,译.郑州:河南大学出版社,2014:10-11.

[12] 朗西埃.电影的矛盾寓言[M]//米歇尔·福柯,等.宽忍的灰色黎明:法国哲学家论电影.李洋,等,译.郑州:河南大学出版社,2014:101.

[13] 蒂亚戈·德·卢卡.缓慢的时间,可见的影院:延续、体验与观看[J].潘源,译.世界电影,2019(2).

[14] 王佳泉.麦茨“八大组合段”理论的读解与批判[J].北华大学学报(社会科学版),2001(1).

[15] D·波德威尔.当代电影研究与宏大理论的嬗变:下[J].麦永雄,译.世界电影,2001(3).

[16] 大卫·波德维尔.好莱坞的叙事方法:现代电影中的故事与风格[M].白可,译.南京:南京大学出版社,2009.

[17] 小埃利·维埃拉.感官现实主义:当代电影中的身体、情感与心流[J].曹勇,王涛,王坤,译.世界电影,2018(3).

[18] 濮波.中国新世纪电影的叙事问题及分治策略[J].江汉学术,2019(5).

责任编辑:夏 莹

(E-mail:silvermania@ qq. com)