凝聚与延展图式:《儿童晨报》的图像观念与实践

摘 要:《儿童晨报》聚焦科学与战争主题,重构儿童认知结构,秉承“写真”的图像观念,加入儿童身份与社会议题的探讨。知识与知世的图像叙事,以叙事性漫画发挥美术更新儿童心智的实用价值,并通过艺术化再现新闻时事,强化儿童主体意识,促进儿童参与社会活动,优化社会力量结构。通过该刊的图像与表现形式的分析,对认识近代美术建构儿童的功能和价值的发展演变具有重要的参考价值。

关键词:图像;儿童晨报;报刊;儿童

清末民初在知识分子觉醒、国家需求以及西方教育观的影响下,中国发现了儿童,印刷术和报业的发展也为儿童创造了空间。被边缘化的儿童以报刊为媒介发展出儿童场域,儿童刊物在秉承社会意识与责任的图像叙事演绎中确立了各自的视觉范式,为儿童身份建构、视觉结构丰富以及社会教育等方面做出在场性的选择。有的儿童刊物研究以文字为主,《小孩月报》《启蒙画报》《小朋友》《儿童世界》皆以图辅文,研究以儿童文学刊物为对象阐释其在文学叙事和教育范畴内的价值,其生态环境及图像视域角度等方面研究不足。通过对《儿童晨报》相关社会背景的梳理,剖析其视觉范式,从整体的图像结构,尝试探究《儿童晨报》的创作观念与图像特征,以及如何在视觉维度塑造儿童,实现美术的功能和价值。

一、大众媒介的儿童视像

“20世纪30年代据不完全统计,全国共创400多种画刊。”[1]31933年至1935年间连续增长形成30年代的“杂志年”,出版业和大众媒体几经波折迎来全面抗战前的繁荣。 1914年颁布《出版法》,“盖自报纸条例公布,检查邮电,阅看大样,拘捕记者,有炙手可热之势也”[2]69,形成“民国初元之仅以事杂言庞为病者”[2]69的局面,政治限制、思想禁锢、儿童理论缺乏等导致报刊中的儿童视像非常模糊。

新文化运动以青年为主体开展思想解放运动,接受西方民主和科学观念,掀起探讨中国教育问题浪潮,鲁迅、周作人等人在《新青年》上发表多篇儿童教育相关文章,教育成为儿童视像的面纱。“吾国教育界大放光明当于杜威氏之来”[3],其“儿童中心”观与实用主义教育理念将儿童推进中国公众的视野,此后杜威的学生胡适、陶行知、陈鹤琴、蒋梦麟等人也致力于推行、发展和实践该理念。1922年具有影响力的儿童报刊接踵而来,《小朋友》《儿童世界》的封面以儿童形象为视觉中心发行,《儿童画报》围绕儿童主体以画报形式展开,大众媒介呈现了“教育主导群体理想的儿童”视像。

早期《小孩月报》《启蒙画报》《儿童教育画》等以传统儿童形象作为儿童图像符号,聚焦儿童修身相,其视觉动机较低,大众本能依赖视觉习俗观看,儿童视像并未在公共视野与社会意识中引起关注。而当一幅幅形象西化,或忧郁、或明朗的儿童视像被放置于公共领域,由此引发了“想象西方”的热潮,推动了儿童形象西化的进程。刊物内的小读者、戏剧表演、学校活动等图像反映了真实的儿童面貌,但这些纪实摄影作品指向非一般性儿童视觉符号。“想象西方”的儿童形象及儿童身份诉求超越真实儿童面貌,而成为了大众媒体儿童符号的公共表现形式,架构起近代以来现代性视觉主导的儿童建构思维。

20世纪30年代在中华慈幼会推动下,“以鼓舞儿童兴趣,启发儿童爱国爱家之心理,唤起社会注意儿童事业为宗旨”[4]的儿童节确立。同时,上海市儿童幸福委员会“为引起全国上下注意儿童幸福之增进起见”[5],提倡儿童年,因此大众媒体中的儿童空间迅速扩张。但刊物大多以周刊、旬刊、月刊形式发行,儿童刊物相较于大众日报显示出滞后性。1932年《儿童晨报》创刊于上海,停刊时间及原因不详,是《晨报》增刊,属儿童小报。刊物初始4开4版中第一、四版为图像版,后随版面增加,作为套色印刷的三日刊具备新闻特质,社会知情权向儿童开放,本身就可以称为“发现儿童”事件。

上海《晨报》是国民党政府的机关报,但“由当时的上海特别市教育局直接管辖,上海晨报馆发行”[1]308,同时“上海《晨报》则每三天出一次《儿童早报》,这份增刊销量极好,以致在上海《晨报》被迫停刊(1936年1月)后,《儿童早报》仍旧继续发行”[6],通过多个版本报刊名录信息比对可确定《儿童早报》就是《儿童晨报》。胡叔异在《儿童晨报》创刊小言中明确该刊意在满足儿童知世事的权利、求知欲,以及爱美之心,报刊以“式样新颖艺术化”“各省市小学专家的结晶品”为名传播。《晨报》主办人潘公展作为国民党文化宣传方面的要员,为《儿童晨报》的发行奠定了政治基础,儿童教育家胡叔异、陈伯吹先后任该报主编,《小朋友》《儿童杂志》《儿童知识》等多种儿童刊物均有他们参与并在儿童领域深耕多年。

民国初到全面抗战前儿童刊物发展迅速,刊物在继承本土文化的基础上不同程度地吸收西方元素,建构一个“理想”的儿童视觉符号,在视觉现代化和构建现代性儿童时忽略“写真”儿童及对儿童现实要求的“写真”,《儿童晨报》则呈现了对儿童现实和未来的双重社会身份的视觉图像。

二、“写真”的图像观念

“艺以新民,突出的是艺术更新国民心智的功能。具体地说,它强调艺术可以借助新兴的现代大众传媒手段去更新国民的心智。”[7]《儿童晨报》结合漫画的艺术形式突出儿童的自然特征、提升儿童知识的质量和数量,引导儿童了解世事,塑造新时代儿童心智。《小发明家》《吉儿历险记》《三百六十行》以及各种滑稽漫画,冲破儿童“修身相”,正面描绘儿童奇思妙想、勇敢冒险的自然人格。“顽童”母题连载漫画根据儿童心智本性设定顽皮、天真烂漫的视觉形象,在儿童视角以儿童欢迎的视觉设定隐性塑造儿童自我意识,儿童在漫画中扮演主角并获得认同感。第274期“替阿花装饰”,两个小朋友为小狗装扮,这是大部分儿童都会做的事情,踢毽子、春游、放纸鸢等大图也展现了真切的儿童生活,其西式服装并未掩盖儿童活动的真实性,而是更多体现了视觉现代性。这两类图画在尽可能贴近儿童心理和天性的同时,也潜藏了更新儿童的“期待”和“理想”。

儿童生活系列图画中真实的活动以及美好儿童形象只是儿童生活的一部分或是部分儿童的生活,是成人对所有儿童的一种“理想性”的倾向。郑振铎评价吴友如的画“乃是中国近百年很好的‘画史’;也就是说,中国近百年来半封建、半殖民地社会前期的历史,从他的新闻画里可以看得很清楚”[8]。1934年儿童年,《儿童晨报》增加一倍篇幅报道有关儿童作品、活动和时事,儿童年开幕、上海市长招待儿童、儿童幸福会议等报道成为研究儿童的重要史料,儿童特刊的设置也是该刊“为儿童”信念的体现。第258期“识字运动”:“识字的,要负责人去教不识字的人,识字”反映了当时的“小先生”文化。第63期1933年5月大事记,革命军北伐、学生工人运动、日本残杀我国交涉员、袁世凯签订二十一条等通过漫画“写真”时事,从图画入手在客观事实的基础上对非常时期的政治时事新闻复杂的关系和逻辑进行合理的视觉呈现,让时事成为儿童生活的重要部分,也让其以儿童刊物为载体呈现历史事件。“19世纪末20世纪初的中国,军舰、铁路和飞机皆是现代化的推手,是工业救国的一个缩影。”[9]200航空救国、无敌飞机等系列漫画以及大量的飞机轰炸场景,与政治、战争、民生等一起进入儿童生活,显示儿童艰苦的生存环境和成年人应有的时代责任。社会也向儿童开放不同层次的真实面貌,历年日本纸输入、香水脂粉进口统计、各国煤油产量统计、全国七个月口腹消耗统计等各个方面的数据统计图表进入儿童视野,儿童不仅要学习科学知识、知战事,也要了解社会实际生活的情况,重塑社会观。

“艺以为人”强调艺术为人生服务,战争频繁的特殊时期该刊以非常知识做出为群众服务的选择。非常时期,教育研究社编辑的活的常识、防空、防毒、救护、避难以及海陆军等常识在战争时期的普及有极大的现实意义,直观的视觉图像能够切实帮助民众更安全地渡过艰难时期。新第92期“救护常识(四)”,救护步骤和注意事项以具有视觉叙事效果的实景演示分镜漫画传播,新第96期都市避难和新第98期乡村避难也充分考虑了城乡地理形势的差异性,提升了战时科普的实践性。非常时期的各类科普知识图像呈现其实践性与叙事性融合的视觉范式,最终视觉将此“空间”的参与性延伸到了公共场域,这些图像常识也成为隐喻现实生活的视觉符号。

三、知识与知世:

《儿童晨报》图像叙事的焦点

“二十世纪的世界是一个科学的世界。科学的世界需要一个科学的中国。一个迷信的国家,在科学的世界里是难以存在的。科学的中国要谁去创造呢?要中国的孩子去创造。小朋友们把自己造成科学的孩子,便是把中国造成科学的中国。”[10]88-89该报知识横向视域广,纵向结构完善,第102期“暗箱和眼球”,通过眼球和暗箱的人物成像示意图说明了眼球的可视原理以及其实践相关的摄影器械应用;第67期“花”,不仅以特写视角展示花的各个部分还列举花艺、制香、药用、取色等应用图例;第60期“燕”,拓展了燕巢幕上、燕尾服、燕筍、燕处燎堂等知识。该刊的科学图谱涉及内容广泛、制图严谨并具有艺术化倾向,8开版面为知识的丰富性提供了物质基础,任何知识都不是独立存在的,这种知识展示方式无限还原事物本来的面貌。儿童通过串联型知识结构逐渐进入理论联系实际的知识应用阶段,形成了知识闭环型视觉叙事,百科全书式的视觉结构拓展了知识的范围和边界,打破了读者对书本知识的简单凝视,深化了知识链条。

“乡下人逛上海”共25期188幅漫画分镜图,跟随乡下人视角剖析上海生活中的科学知识。乡下人带着惊讶的语气和好奇的目光追视火车、电车、哈哈镜、电话等“奇观”,图画细致地展现了科技物品的外观和结构,清晰地讲解了它们的原理,图、故事、知识三位一体引导读者走进科学生活,并发挥了儿童的主体性。乡下人看胸口碎大石表演时,旁边的小朋友告诉他,表演者肚子里存有空气,故而没有危险;乡下人打电话时,小朋友告诉他,声音会变成电流,而后借助听筒,又变成声音;小朋友以社会主体视角向大众展现科学新时代。儿童知识有限,教育水平参差不齐,以实例和情节融入适应性知识,通过便于理解、富有趣味的日常图画故事场景传播知识,帮助儿童对生活保持好奇心并以主人翁意识参与社会运行。

救亡与启蒙成为时代的主题,知识为社会服务,放开知世的权利,才能“引起儿童向学之观念”,增强儿童的社会参与度,同时公共社会事件通过隐喻性的图画呈现更符应儿童身心发展规律。“象征作为展示的东西,就是人们于其中认识了某个他物的东西”[11],第1期第1版以被锁雄狮、被困鸟儿象征国家,借动物形象生动直观地暗喻各方势力,弱化错综复杂的局势,引导儿童探索图画中隐喻的观点。“动物代表着各种形式的社会他性:种族、阶级和性别。”[12]1898年《辅仁文社社刊》发表的《时局全图》中的动物也突出了其社会性,同时动物图像为相信万物有灵的儿童提供一个贴近他们天性的形象,儿童更容易带入角色,改变了简单的“看与被看”的关系,突出了观看的现实语境。

第21期“关内与关外的衣食住行”,以四幅优渥生活图景对比八幅饱受炮火之苦的场面,通过图景数量及所占画面比例的漫画语言,控诉战争和贪图享乐之辈,不和谐的比例是作品突出主题的隐喻性手段。文字作为构图的一部分暗含对比之意,标题与图画表达也相互印证,以漫画语言揭开作者批判讽刺的实际意图。第41期“热河”,热河地图及抗战图景聚焦画面中心并以特写的方式表现轰炸,占据了视觉高点,以代表安居乐业的元素反映战争的残酷。特写镜头放大了轰炸画面,暗示了画框外更加残酷的场景,漫画的文字、画格之间的连续性也由读者通过感知经验联结图像与意象,完成漫画的叙事意图表现。“隐喻本质上等同于(隐喻)观点的个体化,要求我们根据这种观点去看部分的(历史)现实。”[13]而儿童刊物弱化隐喻性视觉叙事的隐喻程度是基于儿童读者群体的特殊性。

浅比曲喻或肖形摹事的漫画实践是刊物以儿童为本的体现,该刊在秉承社会意识与社会责任的图像叙事演绎中确立“知识”与“知世”的视觉范式,为儿童身份建构、视觉结构丰富以及社会教育等方面做出回应。

四、非常时期:新闻图画与主体意识建构

“时事画,以文字感人其势逆,以图画感人其势顺,今日报纸胜载关于民国前途,几更仆难数本报惧文字之力,有时而穷,特罗致名手以最奇妙之思想绘最重要之现状,一触眼帘,荡入脑海,社会心理,悠然而生。”[14]民国识字民众不过十之一二,且各地方言不一,在摄影术普及前,新闻图画是有效的传播方式。新闻要求“时间意识”,“1934年9月18日厦门《儿童日报》正式创刊”[15],另“1935年9月1日黄一德、何公超创办上海《儿童日报》且共发行800期”[10]31,两者虽都将发行周期缩为日刊,但其结构并未超越《儿童晨报》,且图画意识弱。“所有国内、国际的新闻,都是从当天的大报摘录改写而成……总是明显地揭示我们的是非看法和爱憎态度”[10]32,这是儿童报刊在时事新闻中难以避免的现实情况,而非上海《儿童日报》一刊之困,漫画新闻则更显示出这一特质,它不追求现场真实性。

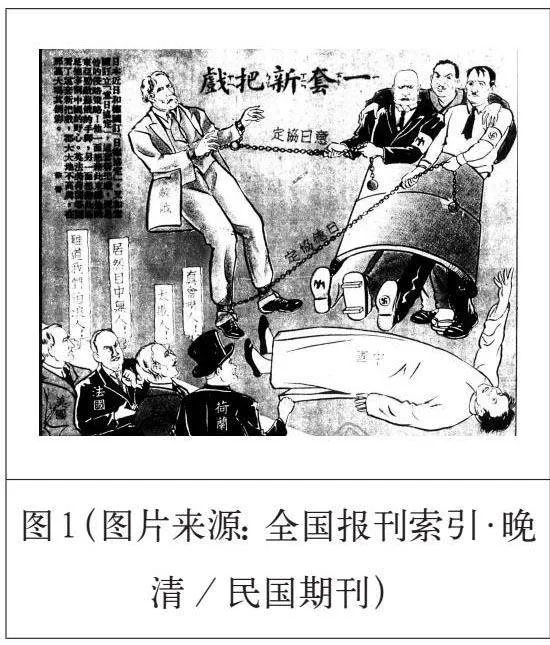

漫画新闻“是对新近发生的事实进行传播或评议的漫画,是新闻体裁中的一种。它既要具有新闻价值,又应该符合漫画艺术的规律,要用形象化的手段来达到良好的传播效果”[16]。图画新闻栏目最早出现在第2版,主要呈现轰炸、飞机等图像,而后时事新闻、近日新闻、今日新闻、三日要闻等栏目也相继出场,并兼刊少量自然灾害、社会民生等新闻图景,另文字版面也刊有国内+cnc/I/eB2Xb34vuRmnJtB6iv1xH4Gk9bbXjdQvECg8=新闻与国外新闻栏目。1936年开始,第1版面分为时事主题的漫画和图画新闻两个部分,第一部分漫画风格由繁到简,漫画表现张力不断加强,第二部分漫画新闻以中国地图为版进行对话框式新闻时事输出,后漫画新闻栏目改名为“看看我们的世界”。新第95期“一套新把戏”(如图1),漫画中日本签订《意日协定》《日德协定》牵制苏俄以满足侵略中国的野心,引发英法美荷等国的不满,而中国的国际地位和局势在这一场争论中以孤立无援的倾倒之姿呈现。熟悉面孔“倒”的视态将旁观者转变为共鸣者,儿童的意识形态与国家机体变得更加紧密。

地图是国家的象征符号,新第59期图画新闻栏目以地图上五个放大镜头的漫画框绘述近期新闻事件:北省公路通行礼、全国儿童卫生展览会闭幕、动员上海学生暑期支持国货会成立、宋哲元和日本交流会以及余汉谋召开军事善后会议,涉及民生、儿童、军事等方面(如图2)。当地图成为知识分子表达“世界意识”的载体,“世界意识”背后所隐藏的民族主义便被凸显出来了,小框式分镜图分布在大地图中,便于读者联系宏观与微观视角分析新闻内容,把实时局势铺陈在读者眼前。地图是抽象的地理概括,具象的苏州、无锡、杭州等地名胜和物产彩色图画“以风景照的形式来建构民族认同,以‘激起民族之爱’”[9]175。首都地图及景观、总理陵墓、明孝陵等水彩地景图画,“从民族主义视角来看,明朝遗迹顺理成章地成为民国政权加以缅怀、基奠的仪式空间,成为赋予历史新意、确立政权合法性的重要象征物”[9]167,无论是地图还是景观都从地理学视角启发儿童群体的整体及主体意识观。

相较于直接影响国家局势,在民国儿童群体的历史情境中,“意识”建设成为更加重要的问题,“中国未来的主人翁”不能停留在知识分子的认知层面,该刊对自我观念、国家民族观念的图像建构与视觉演绎,是以主体带入、情感共鸣方式搭建视觉结果。编辑、画家通过对儿童身心发展规律与时代责任的认知,以蕴涵政治情感态度的艺术化视觉形象,建立起儿童与社会、儿童与未来之间的责任关系,引导儿童群体发展自我意识,构建民族、国家、世界意识。

五、余论

回归民国新闻媒体和儿童群体生态历史原境,《儿童晨报》在新闻性、儿童权利范围的扩展以及儿童身份的社会性建构方面呈现出自身独特的价值,也为后续儿童刊物提供了新范式。4开大小的儿童媒介载体,通过8开独幅大图和多格漫画改变了以16开、32开等为主的儿童期刊版面,报刊大小、纸质、色彩等物质性的变化,更新了观者的观看方式。放大的视觉形象更接近“真实”,造成“幻象”,建立了图像与观者的对话氛围,邀请观者通过图像这一中介参与叙事,完成图像唤醒主体意识的视觉使命。该刊借由丰富多样的漫画风格与知识、知世的图像语言,将儿童放置于“社会期待”的中心,与当下社会和国家未来相连,图像呈现出具象化、情感互动及重塑性融合的视觉动态经验。20世纪30年代虽为“杂志年”,站在宏观视角,聚焦于儿童与抗战两大时代热点,延展儿童知识与社会意识,展现出释放儿童社会权利,强化社会力量结构,构建国家命运共同体的观念与实践,并通过图像的叙事性和实践性表述实现美术的社会教育功能。《儿童晨报》以“写真”的漫画实践将主流报刊的“理想”视觉结构重塑为时代需要的视觉范式,在知与世和社会关系的视觉构建中形成独特的影响力。

参考文献:

[1]韩丛耀,等.中国现代图像新闻史(1919-1949)(第三卷)[M].南京:南京大学出版社,2017:3.

[2]戈公振.中国报学史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011:169.

[3]时事新报(上海)[N].1919-5-31(0005).

[4]教育部征求儿童节纪念办法[N].申报,1931-06-15.

[5]儿童幸福会请国府从速颁布国定儿童年[N].申报,1935-02-08.

[6]林语堂.中国新闻舆论史(1968年版)[M].王海,译.广州:暨南大学出版社,2011:130.

[7]王一川.艺术公赏力:艺术公共性研究[M].北京:北京大学出版社,2016:29.

[8]郑振铎.中国古代绘画概述[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:148.

[9]陈阳.“真相”的正·反·合:民初视觉文化研究[M].上海:复旦大学出版社,2017:200.

[10]何公超.《儿童日报》四年苦斗[C]//本社,编.现代儿童报纸史料.上海:少年儿童出版社,1986:88-89.

[11]伽达默尔.诠释学Ⅰ:真理与方法——哲学诠释学的基本特征[M].洪汉鼎,译.北京:商务印书馆,2007:157.

[12]米切尔.图像理论[M].兰丽英,译.重庆:重庆大学出版社,2021:325.

[13]安克施密特.历史与转义:隐喻的兴衰[M].韩震,译.北京:北京出版社出版集团、文津出版社,2005:13.

[14]本报图画之特色[N].真相画报,1912(1).

[15]福建省地方编纂委员会,编.福建省志 新闻志[M].北京:方志出版社,2002:102.

[16]甘险锋.中国新闻漫画发展史[M].济南:山东大学出版社,2018:1-2.

作者简介:陈云,杭州师范大学硕士研究生。研究方向:民国艺术史。