中国古代文化时空观念的形成及特征

摘 要:时空是一种物理学概念,而时空观念则是历史文化的建构。古代中国文化的时空观念,是在中国传统文化形成和发展过程中逐渐形成和不断演变的。《周易》的“广大配天地,变通配四时”“一阖一谓之变,往来不穷谓之通”的时空观念和《荀子》“至高谓之天,至下谓之地,宇中六指谓之极”“列星随旋,日月遞炤”“四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成”的时空观念,奠定了时空融合的循环型时空观的基础;杨雄构建的“宇宙模式,呈现出一个循环往复、变化不止的周期性运动的世界,并把阴阳学说纳入其中,把时间范畴“四时”的周期性更替和演变,与作为“空间”范畴的“四方”紧密相连,在把“时间”空间化的同时,也把“空间”时间化,使寓时于空的循环时空观念进一步系统化;张衡和王蕃突破传统的“天圆地方”学说,提出“浑天说”则加强了对这一时空观念的认知;此后,张理所建构的宇宙构成和运行模式与周敦颐在《太极图说》《通书二卷》、黎清德所编在《朱子语类》,以及来集之在《易图亲见》、清人胡煦在《周易函书》、胡渭在《易图明辨》、催述在《易卦图说》等著作中所论,基本是在古代“气化论”的基础上将阴、阳运动和五行“相生相克”原理,通过精致的理论建构糅合一起,对汉代以来宇宙结构和运行模式的丰富、补充和理论上的细化。这一时空观念的形成对中国传统艺术具有深远影响。

关键词:时间;空间;盖天说;浑天说;循环式时空观念

“时空观念”是一种历史文化建构。在人类文化世界中,“时空”总是充满着文化意义的时空。一个民族文化的历史形成过程,也是这一民族时空观念确立的过程,反之亦然。在讨论中国古代时空观念的形成时,我们不能、也无法脱离时空观念形成过程中所处的历史文化环境。这一“文化环境”既包括作为文化载体的地域环境,也包括不同社会发展阶段的历史环境和人文情境。正是这些因素,构成各民族不同时空观念孕生的主要“温床”和成长、发展的历史文化土壤。

那么,生成古代中国时空观念的地域环境和历史文化土壤是什么呢?著名文化史学者冯天瑜先生认为:

养育中华古代文化(或曰传统文化)的是一种区别于开放性的海洋环境的半封闭的大陆——海岸性地理环境;一种不同于工商业经济的家庭手工业与小农业相结合的自然经济并辅之以周边的游牧经济;是一种与古代希腊、罗马城邦共和制、元首共和制、军事独裁制,中世纪欧洲和日本的领主封建制以及印度种姓制均相出入的家国同构的宗法—专制社会。[1]

依文献所言,孕生中华文化的主要因素,就地理环境而言,并非具有“开放型”的海洋环境,而是一种“半封闭型”的大陆和海岸性地理环境;就经济结构而言,并非是工商业经济,而是自给自足的自然经济和游牧经济;就社会结构而言,并非古希腊、罗马的城邦共和制和元首共和制,亦非欧洲中世纪的领主封建制和印度种姓制,而是以血缘宗亲为基础的家国同构的宗法专制社会。

在这种地理环境和社会历史情境中孕生的文化,它的时空观念是怎样的呢?我们再作进一步分析。首先,孕生中国文化的“地理环境”是一种大陆和海岸性的地理环境,这种环境最大特点就是它的“半封闭性”。其实,就中华文化最初形成时期的地理位置来讲,多处于内陆腹地的长江、黄河流域的中下游地区,所谓中华文化的“元典文化”,可以说是较为典型的“全封闭性”的“内陆型”文化。就是这种全封闭性的内陆型文化,成为中华民族的文化“基因”,在上下数千年绵延不绝的发展和演变过程中,形成了庞大、复杂的汉文化系统和汉文化圈。这种全封闭的内陆型文化与开放性的海洋型文化最大的区别,在于它是以农耕和游牧为主的“农耕文明”,而非以商业和贸易为主的“商业文明”。早期农耕文明的形成,与周期性的“天时”变化有着紧密关系。这里所谓的“天时”,不仅包括日月星辰的“四季”变化,也包括与农耕生产极为密切的“物候”变化和气候变化。就是在这种“周期性”的“天时”变化中,形成中华文化中最早的时空观念:在时间上,认为时间是循环的;在空间上,认为天是“圆”的,地是“方”的,即所谓的“天圆地方”;在天地之间,则是集宇宙之精华、具有主体意识的“人”。如此,所谓的天、地、人“三才”便构成一个互动的有机体,一个与万物生命相联、充满变化和循环不已的客观存在。然而,这些初始时空观念并非形成于理性探索中,而是建立在感性认知上,来源于农耕社会的日常活动和生产实践经验,缘起于对自然现象的直接观察和总体感悟——春季来了,春阳煦暖,冰雪消融,细雨淅沥,润物无声,万物复苏,百草萌生,大自然中沉睡的生命开始苏醒;夏季来了,气温上升,雨水充沛,草长莺飞,万木争荣,一派生机勃勃的景象;而秋季来临,则金风送爽,寒意萌生,北雁南飞,万木凋零,水瘦山寒,百物凄鸣,充满着萧索和清冷;冬季来临,万物舍闭,劲草朔风,百虫蛰伏,地冻冰封,充满着孤寂与肃杀;而后又是春天的来临、万物的复苏,“时间”和“生命”又开始新一轮的循环。正是在对这些自然变化的观察和体悟上,在对宇宙万物的“仰观”“俯察”中,形成了“天圆地方”的空间观念和流动不息、循环不止的时间观念。所以,《易经·系辞》曰:“广大配天地,变通配四时。”[2]163广漠无际的是天,阔大无垠的是地,循环不已、变化无穷的是“四时”。而“四时”的变化又与自然万物的生荣枯死紧密相连,故又曰:“生生之谓易。”[2]132可见,在这里,天无际、地无边,天地之间便是生生不息、变化不已的自然万物。所以,单纯就其外在语言信息来看,这体现出的仍是“天圆地方”的空间观念;而在时间观念上,这体现出的则是循环不止的时间观念,故曰:“一阖一闢谓之变,往来不穷谓之通。”[2]169“往来不穷”就是循环不已、周流不息。穷则变,变则通,通则久,只有“往来不穷”、周流不已,万事万物的发展才能生生不已,留存久远。被宋人李元纲列为“独行圣贤”的荀子[3],其时空观念仍属于周代以来所提出的“天圆如张盖,地方如棋局”的“天圆地方”说。他认为:“至高谓之天,至下谓之地,宇中六指谓之极。”[4]91这里的“六指”是指上、下、四方,尽“六指”之远则为“六极”。也就说,最高的是“天”,最下面的是“地”,上下四方之际称为“六极”。这就形成一个诺大的三维空间。但这个三维空间是一个“有限”的空间,其所“限”就在于其“六极”所至之处。但是,这又是无限中的“有限”,因为“六极”所至之处到底有多远,谁也不知道——“恢恢广广,熟知其极”[4]265?可见,《荀子》的“空间”观念,实际是一种有限和无限相统一的观念,一种辩证的空间观念。这在当时是难能可贵的。不仅如此,《荀子》还认为,在宇宙的空间构成中,方方的“地”是静止不动的,而圆圆似穹庐般的“天”则带着日月星辰旋转不已,亦即“列星随旋,日月遞炤”[4]206。从而使天空出现斗转星移、日月交替的现象,使世间的“时间”有了计时的“节点”。正是在此基础上,才出现“四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成”[4]206。也就是说,由于斗转星移、日落日升、月缺月圆,形成了四时变换,阴阳化合,雨露广布,万物才顺势而生,因时而成。然而,这些四时变换、万物更生,均是自然而然为之,“不见其事,而见其功”,所以,“夫谓之神”[4]206。《荀子》这种“天有其时,地有其财”[4]206的观点,实际上就是孔子所言的“天何言哉,天何言哉?四时行焉,百物生焉”观念的直接承继,体现出的仍然是循环式的时空观念。然而,在荀子的时空观念中,有一个无法自圆其说的逻辑矛盾,亦即:既然认为“天”是圆的,“地”是方的;“天”是最高的,“地”是最低的;“天”是带着日月星辰旋转的,“地”是静止的。倘若如此,那么这些天体——如太阳——是如何形成东升西落的?即便能形成“东升西落”现象,那么,在它“落”到西方之后,又是如何“回”到东方的?在“天圆地方”的“盖天说”中,这些问题是无法回答的。所以,西汉杨雄在《难盖天八事》一文中提出质疑:

其一云:日之东行,循黄道,昼[夜]中规,牵牛距北极北百一十度,东井距北极南七十度,并八十度,周三径一,二十八宿周天当五百四十度,何也?

其二曰:春秋分之日正出在卯,入在酉,而昼漏五十刻,即天盖转,夜常倍昼。今夜亦五十刻,何也?

其三曰:日入而星见,日出而不见,即斗下见日六月,不见日六月。北斗亦当见六月,不见六月。今夜常见,何也?

其四曰:以《盖图》视天河,起斗而东入狼弧间,曲如轮。仅视天河,直如绳,何也?

其五曰:周天二十八宿,以《盖图》视天,星见者当少,不见者当多。今见与不见等,何出入无冬夏,而两宿十四星常见,不以日长短故见有多少,何也?

其六曰:天至高也,地至卑也。日託天而旋,可谓至高矣,纵人目可夺,水与影不可夺也。今从高山之上,设水平以望日,则日出水平下,景上行,何也?若天体常高,地体常卑,日无出下之理,于是盖天无以对也。[5]239-240

不难看出,杨雄针对秉持“天圆地方”时空观念的“盖天说”所提出的八个“问题”,是在自己详尽观察和切身体验中直接得出的。这些问题是“盖天说”不能自圆其说和“无以对”的。如“第六个”问题,既然“天至高也,地至卑也”“日託天而旋”,那么,站在高处而望,太阳怎么会从水平线以下出来?又如“第二个”问题:“春秋分之日正出在卯,入在酉,而昼漏五十刻,即天盖转,夜常倍昼。今夜亦五十刻,何也?”按古人计时,“卯”应是早晨五点至七点这一时间段,正卯即早晨六时;“酉”是指傍晚五点至七点这一时间段。所提“问题”,亦即春分和秋分日时,日出在早晨六时,日落在晚上六时,为什么这一天昼夜相等——昼漏和夜漏各五十刻,而在其他时日却不相等呢?这些问题看似简单,——即便是日月星辰“东升西落”最普遍、最平常的问题,也是天圆地方的“盖天说”难以解答的。其实,要透彻地回答这些问题,只有两个“学说”,这就是自亚里士多德至托勒密近两千年的“地心说”和哥白尼提出的“日心说”。也就说,只有假设“地”是一个悬空的球状体且太阳或其他天体围绕“大地”自东向西持续不断地运行,或者假设日月星体不动而球状的“大地”在不断地旋转,如此方可能出现太阳及其它天体“东升西落”现象。这也许是抛却其他相关联的诸多天文现象后,对日月星辰“东升西落”现象的最直观、最简单的解释。然而,倘若用这两个答案来解释日月星辰“东升西落”现象,那么,“天”就不可能是最“高”的,“地”也不可能是最“低”的。所以,为解决这一矛盾,汉代的张衡提出了新的时空结构学说——“浑天说”。他在《浑天仪》中认为:

浑天如鸡子。天体圆如弹丸,地如鸡子中黄,孤居于内,天大而地小。天表里有水,天之包地,犹壳之裹黄。天地各乘气而立,载水而浮。周天三百六十五度四分度之一。又中分之,则一百八十二度八分之五覆地上,一百八十二度八分之五绕地下。[6]

张衡对“浑天仪”所作的“解说词”,突破传统的“天圆地方”学说,体现出古代中国科学家对时空理解的新高度。他认为地球是悬浮在“空中”的圆球,被“天”包裹着,犹如鸡蛋壳包裹着鸡蛋黄一般。周天三百六十五度四分之一,其中一半覆盖在地上,另一半则围绕于地下。日月星辰等众多天体,随着天的运转而运转。这种对宇宙时空的认识,已与托勒密“地心说”十分接近。这种“地心学说”在三国王蕃那里得到更进一步发展。王蕃在《浑天像说》中曰:

天地之体,状如鸟卵,天包地外,犹壳之裹黄也;周旋无端,其形浑浑然,故曰浑天也。周天三百六十五度,五百八十九度之百四十五。东西南北,辗转周规,半覆地上,半隐地下,其二端谓之南极、北极。天之中也,北极在正北,出地三十六度;南极在正南,入地亦三十六度。两极相去一百八十二度半强。众星皆移,而北极不徙,犹车轮之有輻轴也。绕北极径二十二度,常见不隐,谓之上规;绕南极七十二度,常隐不见,谓之下规是也。上规去南极,下规去北极,皆一百四十四度半强。以二规于浑天仪为中规;赤道带,天之纮,去两极各九十一度少强。黄道,日之所行也,半在赤道外,半在赤道内。与赤道东交于角五少弱,西交于奎十四少强。其出于赤道极远者,出赤道二十四度斗二十一度是也;其入赤道内极远者,入赤道二十四度井二十五度是也。[7]

与张衡一样,王蕃认为,天与地的关系犹如鸟卵,天团团地包裹着地,仿佛蛋壳包裹蛋黄一样,周旋不已;他还计算出了周天的度数,指出“天”在东西南北等四周,按照东西南北的先后秩序,依据一定规律不停地运行,即所谓“东西南北,辗转周规”,并且一半覆盖在“地”上,另一半则隐于“地”下。他还指出了南天极和北天极以及二者与地面的“夹角”度数:北天极在正北方,与地面的夹角为36度,南天极在正南方,在“地”的另一面,与地面的夹角也是36度。也就说,倘若将北天极与南天极用一条直线联结起来,那么,这条直线应是以与地面36度的角穿过地面,而这条直线在“地”的另一面出地面时,与地面的夹角仍应是36度。王藩认为,这条线实际上就是“天”及其所携带日月星辰等天体围绕其旋转不已的“轴”,即所谓“众星皆移,而北极不徙,犹车轮之有輻轴也”。王蕃文中透露的两个信息值得我们注意:其一,从“天地之体,状如鸟卵,天包地外,犹壳之裹黄也”论说中,说明王蕃已意识到人们所居住的大“地”应是一个形如“蛋黄”一样的圆球体;其二,包裹着球形大“地”的“天”,带动着日月星辰等天体,围绕着一个贯穿南、北天极的看不见的“轴”,依“规”运转。至此,王蕃的时空学说已能够解释清楚一般的自然现象——如日月星辰东升西落的原因。然而,这些却不能解释与人类生活、生产最为密切的春夏秋冬——“四季”产生的原因,特别是中国古代特有的指导农业生产的“二十四节气”划分的依据。要解释这些问题,不仅要解决日月星辰等天体围绕地球运转的问题,还要解决太阳直射点变换的问题(或者是太阳距离地球“远近”的问题)。为此,王蕃认为,在南北两极(二规)之间为“中规”,而“中规”就是地球所在的位置。经过“中规”与南、北天极连线的“垂面”与天球有一个交际线,这个交际线就是“天赤道”。天赤道与地球赤道在同一个平面上。太阳运行的轨道,称之为“黄道”;依据黄道而形成的平面,称为“黄道面”。黄道与天赤道的夹角是不断变换的,当其入赤道时(进入北半球),黄道与天赤道的夹角最大是“二十四度井二十五度”;当其出赤道时(进入南半球),黄道与天赤道的夹角最大是“二十四度斗二十一度”。由于天赤道与地球赤道是在同一个平面上,黄道与天赤道的夹角实际也是与地球赤道的夹角一样。黄道与天赤道在南北半球的最大夹角,其实就是地球上的南北回归线的位置。当在北半球黄道与赤道的夹角最大为“二十四度井二十五度”时,北半球应是“夏至”;当黄道与赤道的夹角在北半球逐渐为零度时,黄道与赤道在一个平面上,太阳直射在赤道上,这是北半球应是“秋分”时节;当黄道与赤道夹角在南半球最大为“二十四度斗二十一度”时,北半球应该是“冬至”;当黄道与赤道夹角在南半球逐渐缩小为零度时,太阳的直射点又回到赤道,北半球应该是“春分”时节。如此,在王蕃的时空结构中,便形成了“四季”划分的依据。尔后在这“四季”中又划分出许多小的“节点”,便形成了“二十四节气”。不难看出,王蕃的“浑天说”宇宙时空观,是一种“颠倒”的“真理”。因为事实上,不是太阳围绕着“地球”运转,而是地球围绕着太阳运转,不仅有地球围绕太阳运行的“公转”,还有地球自东向西围绕着“地轴”旋转的“自转”。正是两种运行的结合以及赤道面和轨道面所形成的夹角,导致了太阳直射点在南北回归线的来回移动,以及其它天体(如月球)的影响,才形成这颗蓝色的星球上四季变换以及其他复杂多变的气候状况。然而,王蕃在错误的宇宙时空观念上,却得出接近“真理”的答案,因为这一“答案”虽然是错误的,却能几近完美地解释春夏秋冬“四时”和“二十四节气”产生的原因,从而使其在上下近两千年中能够几乎一成不变地影响着华夏民族的日常生活和农业生产,成为古代中国传统“夏历”修正的主要依据之一。

虽然,囿于当时人们总体认识水平以及观测工具,以张衡、王蕃等人为代表的古代学者,所提出和宣扬的“时空结构学说”,尽管与真理尚隔着一层、甚至是建立在对天文地理的错误认知上,但是,他们毕竟试图在用一种(在当时看来)更接近科学的方法和视角思考和探索自然界和宇宙中的人类未知领域。然而,在中国古代强大“直观感悟式”思维模式的影响下,与理性思考和逻辑推演相比,人们更习惯于直观感悟,更喜欢经验的累积和运用;相对于西方的纯粹理性或科学理性,古代的中国人更偏爱于“实践理性”,更习惯于审美思维,更喜欢将任何现象和理论都加以政治伦理化。因为只有这样,所秉持的观点和所提出的问题,才能为当时主导主流意识且在伦理政治结构中起决定作用的统治阶层所认可,才能为文人士大夫所承认。所以,在古代中国,真正意义上的科学研究和科学技术被视为“奇技淫巧”“旁门左道”,不但不登大雅之堂,甚至被视作蛊惑民众的“妖术”。在如此思想土壤和人文环境中,杨雄以《论语》和《易经》为参照,撰写了《法言》和《太玄》。《法言》较为系统地阐释了杨雄对社会伦理和人间秩序的认识和理解;《太玄》则以晦涩难懂的语言、奇特的结构,将宇宙观念、时空观念与人生哲学、社会伦理融会贯通,探讨了涵盖天地人“三才”的整个世界的根本规律,阐释了现实主体顺应这一根本规律立身处世、避祸趋福的基本原则。这也是融科学探索与社会伦理于一体的中国传统学问的主要特点。所以,作为探索宇宙和时空结构的著作《太玄》,以“群经之首”的《周易》为“范本”,充分吸收天文历法等自然科学知识,在中国传统文化体现出的直观感悟思维模式下,以整个中国思想文化所体现出的无可验证的直觉为特色,以意义含混多义的语言为载体的庞大灰色背景中,建构起一个系统、完整且具有一定可操作性的“世界结构模式”。正因为《太玄》以儒、道和《易经》为主,融汇贯通为一种新的思想,故其学说广为诸家学派不同程度地承继,如桓谭、王充、葛洪、韩愈、陈抟、邵雍、司马光等学者对《太玄》均有深入的研究。特别是魏晋时期的“玄学”,更是对《太玄》推崇有加。杨雄的《太玄》所显示的“世界结构图示”,是在《易经》宇宙时空模式基础上发挥而成。在这个“世界结构图示”中,力图用一些“象”以及《易经》体现出的“道”——亦即变化规律,来揭示世界变化的规则和原则。杨雄《太玄》中的“玄”,类似于《易经》中的“易”。只不过“易”是“两分法”,即所谓“易有太极,是生两仪;两仪生四象;四象生八卦”。而“玄”则是“三分法”,即如《玄图》所言:“一玄都覆三方,方同九州,枝载庶部,分正群家,事事其中。”[8]212又曰:“玄有二道,一以三起,一以三生。以三起者,方州部家也。以三生者,参分阳气以为三重,极为九营,是为同本离末,天地之精也。旁通上下,万物并也。九营周流,始终贞也。始于十一月,终于十月。罗重九行,行四十日。”[8]212-213也就是说,一玄分为“三方”,即所谓“一玄都覆三方”。而谓“三方”,即天玄、地玄、人玄,故又曰“夫玄者,天道也,地道也,人道也。兼三道而名之”。[8]212一方又分为“三州”,分别为“一州”“二州”“三州”,三方共有“九州”,即所谓“方同九州”;每“州”又分为三“部”,即“一部”“二部”“三部”,九州共二十七部,即所谓“枝载庶部”;“部”下是“家”,每“部”又分为“一家”“二家”“三家”,共八十一家,亦即所谓的“分正群家”。如此的过程即谓“玄道有二,一以三起,一以三生”。《太玄》中由方、部、州、家所构成的“组合”,称之为“首”,类似于《易经》中的“卦”。如此变化组合,便得到八十一“首”。每首都有“首辞”,相当于《易经》的卦辞。每首都有九赞,类似于《易经》的“爻辞”。如此组合下来,可得七百九十二“赞”。如此,杨雄认为,通过这种“一玄”“三方”“九州”“二十七部”“八十一家”,以及由通过它们的变化组合构成的“八十一首”,再加上七百二十九赞,就构成了一个世界模式。它是整个世界运动发展的规律和规则。在这一世界模式中,万物的“根本”是“玄”。由“玄”逐次分离出来的万事万物,虽各有不同,却相互联系。这就是所谓的“参分阴阳,以为三重,极为九营”“旁通上下,万物并也”。在论及这一世界模式的运动时,杨雄认为:

[阳]始于十一月,终于十月,罗重九行,行四十日。诚有内者存乎“中”,宣而出者存乎“羡”,云行雨施存乎“从”,变节易度存乎“更”,珍光淳全存乎“睟”,虚中弘外存乎“廓”,削退消部存乎“灭”,降队幽藏存乎“沈”,考终性命存乎“成”。是故一至九者,阴阳消息之计邪!反而陈之,子则阳生于十一月,阴终十月可见也。午则阴生于五月,阳终四月可见也。生阳莫如子,生阴莫如午。西北则子美尽矣,东南则午美极矣。故思心乎一,反复乎二,成意乎三,條畅乎四,著名乎五,极大乎六,败损乎七,剥落乎八,殄绝乎九。生神莫先乎一,中和莫盛乎五,倨勮莫困乎九。[8]213

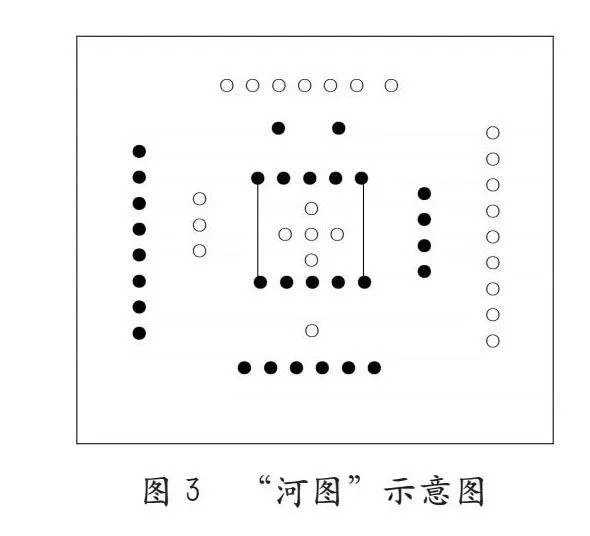

在一年的时空循环中,阳生于子,为“中首”,月份为十一月,节气为冬至,方位处于正北方。阳气虽生于子,却形成于丑(十二月,北偏东),按顺时针运行,历经寅(一月,东偏北)、卯(二月,正东)、辰(三月,东偏南),至巳时(四月,南偏东)阳达到极盛阶段。但是,盛极必衰,阳达到极盛阶段,也是其衰落阶段。因而,这一阶段又被称为“终”。阳继续运行,历经午、未、申、酉、戌,至亥完全消失,而新的阳气又开始“孕生”。而“阴”生于午,为“应首”,月份为五月,节气为夏至,在方位上正好与“阳”相反,位于正南方。阴气虽生于午,却形成于未(六月,南偏西),按顺时针运行,历经申(七月,西偏南)、酉(八月,正西)、戌(九月,西偏北),至亥时(十月,北偏西)阴达到极盛阶段。同阳一样,盛极必衰,这一阶段也是阴开始衰落的起点,故这一点又成为“终”。而“终”并非完全消失,而仅是开始衰落的“节点”,所以,阴气继续运行,历经子、丑、寅、卯、辰,直至巳时,才完全消失,而此时,新的阴气又开始萌动。在阴气开始衰微时(亥),阳气开始萌动。所以西北是阴气最盛的地方,东南是阳气最盛的地方。故“阴酋西北,阳尚东南”[8]211-212。

可见,杨雄所构建的“世界模式”,呈现出一个循环往复、变化不止的周期性运动的世界。在这个“世界”中,随着阴、阳有规律地消、长、生、息,形成了春、夏、秋、冬“四时”的周期性更替和演变。并且这一作为“时间”范畴的“四时”更替和演变,与作为“空间”范畴的“四方”(东西南北)紧密相连,在把“时间”空间化的同时,也把“空间”时间化了。而推动这一时空融合的主要“因素”,就是构成世界的两大物质——“阴”和“阳”周期性消长生息的变化和周流不居的运行。这种时空一体、循环不息的时空观念,在宋元时期张理学说中体现得也十分明显。张理认为:

坎离震兑居四方之正,乾坤艮巽居四隅之偏。稽之《河图》,一六居北为水,而坎当之。坎者,水也。二七居南为火,而离当之。离者,火也。三八居东为木,而震当之。震为雷,动于春也。四九居西为金,而兑当之。兑为泽,获于秋也。乾为寒、为冰,位于西北,附兑而为金。巽为阳、为风,位于东南,附震而为木。五十居中为土。而坤也,艮山分隶之。坤,阴也,故稽类而退居西南。艮,阳也,亦稽类而奠居东北。……是故协之天时,验之地利,稽之人事,而四气运行秩序可知矣。[9]2683

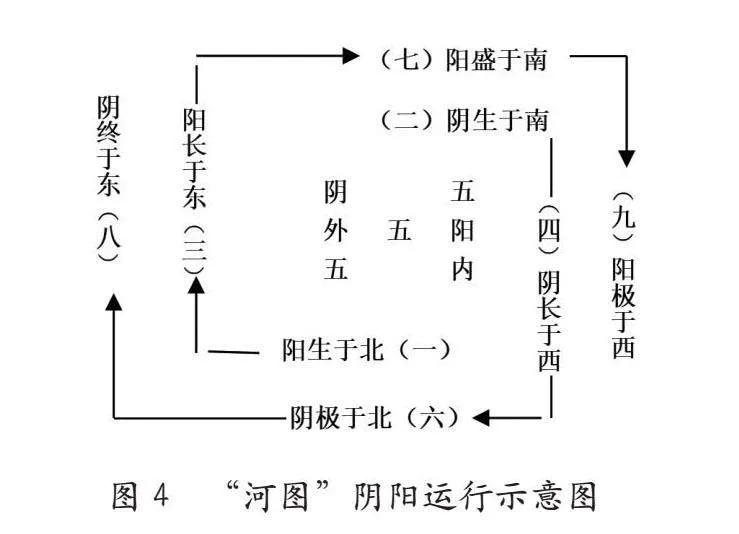

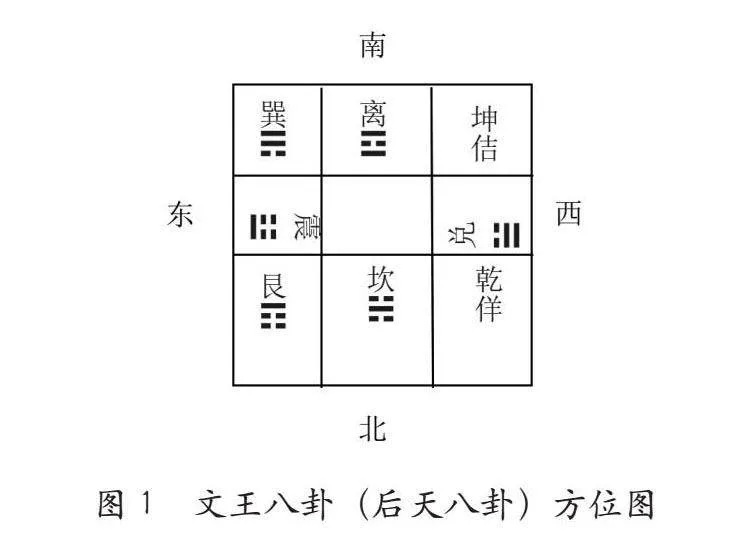

张理所言,与杨雄一样,依据的是“后天八卦”的演变规律(如图1)和“河图”(如图2)的分布特征。所谓“先天八卦”传为伏羲氏所作,“古者伏羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地;观鸟兽之文与地之宜,近去诸身,远取诸物,于是始作八卦”[9]2682。先天八卦方位图是:乾南、坤北、离东、坎西。这是先天八卦与后天八卦最大的不同。所谓“河图”,最早是由宋代国师陈抟老祖——希夷先生所传,据说是在远古时候孟津县境内的黄河中,有龙马出现,背负“河图”,献于伏羲氏。伏羲依其而作“八卦”。“河图”由两个最基本符号组成,即白点(○)和黑点(●)。白点二十五个,黑点三十个,点数总共五十五个。白点(○)是奇数,表示“阳”;黑点(●)是偶数,表示“阴”。在一系列“数列”中,一、三、五、七、九是天数,二、四、六、八、十是地数,天数累加是二十五,地数累加是三十,两数之和是五十五。其中天数是奇、是阳;地数是偶、是阴。上、下、左、右、中,五组数目分别与火、水、木、金、土五行对应。按上北下南、左东右西原则,按顺时针方向,以一、三、五、七、九的顺序或二、四、六、八、十的顺序依次旋转,前者为阳的运行,后者为阴的运行,二者皆为五行相生之运行(如图3)。如此,河图便定下五行先天之位:东木西金,南火北水,中间土。阴阳的运行推动五行左旋不已,万物生生不息。所以,从河图中,便可获得五行相生之理,天地生成之道。正因如此,张理认为,依据河图,居于“四方”之正——东、西、南、北之位的,分别是震、兑、离、坎,这与伏羲八卦方位图刚好相反(如图2)。在伏羲八卦方位图中,居东、西、南、北“四方”之正的分别是离、坎、乾、坤。在张理看来,倘若通过研究《河图》(如图3)来看后天八卦,在北方“阳”刚刚萌动,而“阴”却处于大盛阶段,阳一阴六,故谓“一六”。阴主阳,故为坎、为水。至东方,阳三而阴八,故简谓“三八”。此时“阳”处在茁壮生长阶段,而“阴”却盛极而衰,走向消亡。这一阶段在杨雄的宇宙运行模式中,称之为“终”(阴气的终结)。在这一阶段,春雷惊蛰,百草萌生,万物复苏,故东方主木,为震、为雷。至南方,阴二而阳七,故简谓之“二七”。此时阳气处于大盛阶段,而阴气却刚刚开始新一轮的萌生,阳主阴随,故南方主火,为离、为火。这一阶段,草长莺飞,万木争荣,一片生机盎然、勃勃向上的景象。至西方,阴四而阳九,故简谓之“四九”。此时阴处于稳步生长阶段,而阳则盛极而衰,走向消亡。在杨雄的宇宙运行模式中,这一阶段同样被称之为“终”(阳气的终结、旧一轮万物生命循环的终结,同时又预示着新一轮生命循环的开始)。故西主金,为兑、为泽。在这一阶段,万物皆有“结果”,并走向生命的尽头。故这一阶段属于“敛藏”阶段,因为“果”是最终的“结果”,同时又是生命的种子,孕育着下一轮万物生命的循环契机。在伏羲八卦中应居“四正”之位的乾、坤、艮、巽,在文王八卦中却屈居“四隅”之偏。结合着“河图”来考察,张理认为:“乾”为寒、为冰,位于西北之隅,附属于“兑”而为金;“巽”偏寓东南之角,附属于“震”而为木;“坤”为阴,退居西南之偏;“艮”为阳,奠居东北之位。如此,张理的世界运行和生成模式已经成型。故其认为,倘若“协之天时,验之地利,稽之人事,而四气运行秩序可知矣”。也就是说,如果把天时、地理和人事与之联系起来考察,那么四气的运行、阴阳的变换、季节的更替、万物的消长生息,便会尽在掌握之中。

张理所建构的世界构成和运行模式,与前文所论宋代周敦颐在《太极图说》《通书二卷》,宋代黎清德所编、集中体现朱熹观点的《朱子语类》,以及汉代董仲舒在《春秋繁露》中所构建的宇宙构成和运行模式大同小异。也与上文所论杨雄建构的世界模式的原理基本相同。它们多是在古代“气化论”的基础上,将阴、阳运动和五行“相生相克”原理,通过精致的理论建构糅合一起的结果。而在张理之后的明人来集之的《易图亲见》、清人胡煦的《周易函书》(五十二卷本)、胡渭的《易图明辨》(十卷本)、焦循的《易图略》(八卷本),乃至于催述的《易卦图说》、张惠言的《易图条辨》等著作中,均与上述宇宙结构模式和世界运行方式理论一脉相承,某种程度上,可以说是对汉代以来宇宙结构和运行模式的丰富、补充和理论上的细化。因而,他们的时空观念也是一脉相承的,均体现出“寓时于空”“以时帅空”的循环时空观念。

依据上文论述,我们可以对这一“循环时空”观念总结出以下主要特征:其一,在中国古代传统人文观念中,作为时间范畴的“四季”与作为空间范畴的“四方”,不仅对应、统一、紧密相连,而是融合于一起的。其二,“时间”并非以“流”的体态呈现的“线性”时间,而是周而复始、无限循环的。其三,“空间”并非一个固定的“场域”,而是随着时间的运动,流动不居、循环不已。其四,在时空的融合中,更强调突出“时间”的存在,轻视或忽略“空间”的作用;某种程度上,“时间存在”主导着“空间存在”。其五,在时空的运动中,阴阳消长生息、五行相克相生,于是,世上万物生生不息、变化无穷。当然,在古代中国文化所体现出的宇宙构成模式或运动模式中,所表现出的时空观念特征远不止以上几点。正是古代中国传统文化中的宇宙构成模式和宇宙运行模式所表现出的时空观念,决定了孕生于其中的中国传统文化艺术的时空观念。

参考文献:

[1]冯天瑜,何晓明.中华文化史》[M].上海:上海人民出版社,1990:18.

[2]阮元.十三经注疏(一)[M].北京:中华书局,2009.

[3]李元纲.圣门事业图[M].北京:中国书店,2011:266.

[4]王先谦.荀子集解》[M].北京:中华书局,1954.

[5]杨雄.难盖天八事[M]//杨雄集校注.张震泽,校注.上海:上海古籍出版社,1993:239-240.

[6]张衡.浑天仪[C]//严可均.全上古三代秦汉三国六朝文(一).北京:中华书局,1957:777.

[7]王蕃.浑天象说》[C]//严可均.全上古三代秦汉三国六朝文(二).北京:中华书局,1957:1439.

[8]杨雄.司马光,集注.太玄集注[M].北京:中华书局,1998.

[9]张理.易象图说(通志堂经解本)[M].成都:四川大学出版社,1998.

作者简介:陈友峰,博士,中国戏曲学院教授,主要研究方向为文艺美学、艺术人类学。

美与时代·下2024年10期