古代“碧纱笼”在文学、绘画艺术与社会习俗中的多重形象探析

摘 要:“碧纱笼”,这一源自唐代宰相王播故事的文学符号,随着时间的推移,不仅成为诗赋、戏曲、小说等文学作品的描绘对象,而且在绘画艺术和社会习俗中展现了其独特的文化魅力,成为了尊贵和天命的象征,寄托了文人墨客的情感和理想,突显了人们对美好生活的向往和追求,还促进了多元文化的交流与融合。通过对文学、绘画艺术和社会习俗中“碧纱笼”形象的综合考察,可以清晰地看到这一文化符号在保持其象征意义和精神追求一致性的基础上,通过多样化的表现形式,承载了更丰富的文化内涵,实现了跨越时间和空间的文化传承与交流。

关键词:碧纱笼;文化符号;文学意象;艺术元素;文化实践

“上堂已了各西东,惭愧阇黎饭后钟。三十年来尘扑面,如今始得碧纱笼。”[1]255-256这首诗源自唐代宰相王播,载于唐末进士王定保所著《唐摭言》卷七“起自寒苦”条。王播年少时因贫寒曾寄居在扬州惠昭寺的木兰院内读书,日常随僧众一起用斋。久而久之,僧人们开始对他厌怠起来,以至待斋饭结束才击钟。待他闻钟而来时,饭菜早已被食尽。多年之后,“播自重位出镇是邦”[1]255。《旧唐书·王播传》记其在贞元十年(794)擢进士第,至长庆元年(821)领盐铁转运等使,兼中书侍郎、平章事,次年仍以领使,代裴度出镇淮南[2]。可能就是此时,他心怀旧情回到故地。寺院僧侣对其身份地位的变化自是了解,遂一改往日轻视之态,以碧纱笼护其昔年题壁之诗,以示尊崇。王播见此,心下感慨万分,于是赋诗以记之。“碧纱笼”亦由此逐渐超越其实用范畴,演变为一个重要的文化符号。

一、文学作品中的“碧纱笼”意象

“碧纱笼”常用于诗赋、戏曲、小说等文学作品中,成为文人墨客抒发情感、寄托理想的媒介。

《全唐诗》中有张仁溥《题龙窝洞》言“他日各为云外客,碧纱笼却又如何”[3],表达对世事变迁的感慨;苏轼也曾借用王播的故事,戏作《石塔寺》一诗[4]。宋代宰相寇准亦有碧纱笼事。据宋人吴处厚所著《青箱杂记》卷六记述,寇准与魏野曾共游陕府僧舍,各有题咏。其后,二人再度造访此地,发现寇准所作之诗已被碧纱笼精心保护,相比之下,魏野之诗则蒙尘满壁,从行官妓以袖拂之。野诗云:“若得尝将红袖拂,也应胜着碧纱笼。”[5]这一对比不仅凸显了二人社会地位之悬殊,亦深刻折射出当时社会对文人才情与社会地位之间关系的认知态度。及至清末,李鸿章还曾以“而今始得碧纱笼”为韵,作《碧纱笼赋》云:“则见笼罩偏殷,纱痕宛隔。一意护持,十分珍惜。”[6]

在戏曲作品中,也常见“碧纱笼”的形象。明末清初时期的浙江籍戏曲家来集之,撰有杂剧《秃碧纱炎凉秀士》,该剧以王播的事迹为蓝本,构建了《木兰花发院新修》《惭愧闍黎饭后钟》《树老无花僧白头》《而今方显碧纱笼》四出剧目。此剧在忠实还原故事原貌的基础上,“增加了细节,设置了冲突,丰满了人物,并穿插木兰花的开落,使木兰仙子见证王播与和尚的恩怨,指引恩怨的化解”[7]。

清代文人杨潮观在其《吟风阁杂剧》的首篇“新丰店马周独酌”一折中,叙述了唐代山东秀才马周在长安遭遇的困顿与失意。剧中,马周于酒店中借酒消愁,即兴在壁上题诗,却遭到酒保的奚落。酒醉之际,官府人员寻至,为其加冠束带,簇拥其前往面见圣上。酒保见状忙吩咐伙计“快把碧纱笼罩起来者”[8]。这一情节明显借用了王播“碧纱笼”的故事,使得这一文学符号更加深入人心。

上述记载不仅突显了“碧纱笼”作为一种实用工具,有保护珍贵之物的功能,而且将其与文人们个人的命运、才华和仕途紧密相连,赋予其尊贵、荣耀以及才华得到认可的象征意义,成为了保护与尊崇的代名词。

在笔记小说中,“碧纱笼”不仅延续了这一独特的象征意义,还被赋予了超自然的色彩,成为宰相命运的预兆。以《太平广记》为例,卷七十七详细记载了宰相李蕃早年仕途未显之际,曾遭受崔氏家族之冷落。于迁家扬州前夕,李蕃偕同崔氏兄弟造访相士胡芦生,后者以“公在两纱笼中”[9]488预示李蕃未来之显赫地位。及至扬州,李蕃的邻居高员外梦见已故庄客,也称李蕃为“纱笼中人”[9]489,言其受阴司官吏庇佑。李蕃一时未解其详,日后遇新罗僧人,僧人以其相术断言李蕃终将位居宰辅,因“宰相冥司必潜以纱笼护之,恐为异物所扰,余官不得也”[9]489。至此,李蕃方悟胡芦生及高员外之言,后果然登上相位。此事亦见于同书卷一五三之记载[9]1099-1100。此外,该书卷一五五引《蒲录记传》中李固言的故事中,胡卢先生与圣寿寺僧人均视其为“纱笼中人”[9]1112,这一称谓同样预示了他未来的显赫地位,而“碧纱笼”的象征意义则进一步凸显了这种命运的神圣性。僧人随后揭示其中缘由:“吾常于阴府往来,有为相者,皆以形貌,用碧纱笼于庑下。故所以知。”[9]1112李固言后来果然位极人臣。

这两个故事共同体现了“碧纱笼”在古代文学中的意象建构,它不仅是尊贵地位的象征,也是天命保护的隐喻。“碧纱笼”的意象,因此成为了连接天意与人间命运的桥梁,展现了古代文化中对于天命与尊贵地位的深刻理解,以及古人对于未来成就的尊崇和对美好生活的期待。

二、绘画艺术中的“碧纱笼”元素

在古代绘画艺术中,“碧纱笼”作为一种独特的文化符号,不仅展现了其作为生活用品的实用性,更通过细腻的笔触和丰富的色彩,生动再现了古代社会的风貌与习俗。北京石景山区金代赵励墓、河南林州市三井村金墓和山西朔州的元墓壁画中的“碧纱笼”形象,便为我们提供了宝贵的视觉资料。

据考古报告称,赵励墓出土于2002年北京西郊石景山区八角村附近的工地上,墓中出土赵励墓志一盒。据墓志所载,其家世居太原忻州(今山西忻州),祖上曾为卢龙节度副使,遭石敬瑭割燕归辽后,遂不南复,此后世代在辽为官。赵励父母早亡,自幼寄养在叔父家中,至辽末德兴元年(1122)进士及第,授秘书省将仕郎、秘书省校书郎,其后因战火携家南归,当年十二月,在边境被南宋朝廷换授将仕郎,未及投命,就在次年因颠沛之苦因病去世,朝廷为表抚恤,授其长子亳秀为将仕郎。之后金兵至汴梁,其子仕于金,后获准将赵励与其夫人合葬于燕京,时值金代初年,葬于金皇统三年(1143)。赵励墓内壁画可见墓顶残存的花卉图案和保存完好的墓壁图案。墓壁由《散乐图》《备茶图》《备宴图》《侍洗图》《侍寝图》五幅精美壁画组成,描绘的是辽金时期社会日常生活的场景。

在《备茶图》中(如图1),画面右侧的两人,其中上方一人装束与最左侧侍者相仿,上唇与下巴均长有髭须,双手握一长竹管;其下方,一名髡奴蹲坐。推测二人的职责可能与照看茶炉或使用茶碾碾茶相关。最左侧站立一位侍吏,肤色白净,上唇有两撇小胡须,头戴黑帛束发头巾,身着淡黄色圆领长袍,面向西方,双手笼袖,姿态恭敬。其右侧一名仆人同样有两撇小胡须,头戴灰色头帕,身着灰袍,向右弯腰,左手低托茶盏,右手高提汤壶,倾倒茶水,茶水呈一条线注入茶盏中,表现出点茶瞬间茶汤倾斜而下的动感之美。仆人面前置一土黄色木方桌,桌上摆放着食盒、茶托、茶具等物。方桌右侧,一名髡发的契丹小奴双手持茶托与茶盏,与倒茶仆人相向而立,弯腰等待茶水注入。小奴身后,另一仆人头戴浅蓝头巾,侧身引颈,凝神注视,似在欣赏点茶过程。他手持碧纱笼圆形茶托盘,盘内似为已冲好水的茶盏或点心,据考古报告指出,这里出现的碧纱笼圆形茶托盘,“是在辽金壁画墓中首次出现的新茶具。它不见于唐代陆羽《茶经》中的茶具二十四器,大约是两宋辽金时期的创构”[10]。此茶具既能承载多盏茶水点心,又能有效防止灰尘落入,实为一物两用之绝妙设计。这不仅展示了“碧纱笼”的具体形态,还通过这一细节,反映了金代社会对于茶具清洁与保护的重视。“碧纱笼”的轻盈与透明,与茶具的精致相得益彰,为画面增添了一抹雅致与清新。

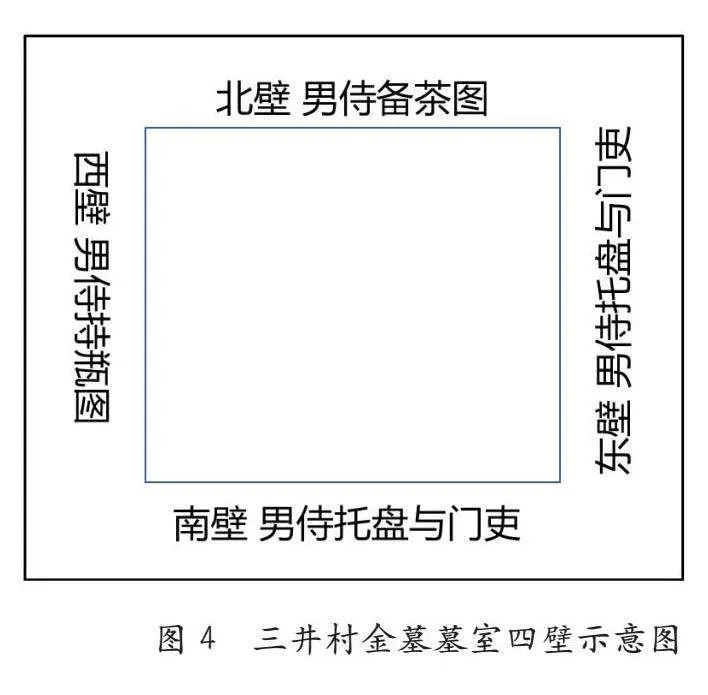

在河南林州金墓壁画中,东南西北四壁上层见有备茶图、男侍图、门吏图等。其中南壁上层的画面中(如图2),左侧一男侍站于围栏内,头戴八棱帽,身穿圆领短衫,腰系黑白方格围裙,双手托一圆盘,盘上似扣一纱罩。右侧门吏头戴黑色幞头,身穿红色团领窄袖长袍,腰束宽带,双手持骨朵。东壁画面中(如图3),左侧的门吏同样头戴黑色幞头,身穿红色圆领窄袖长袍,腰束带,双手斜持一骨朵。右侧的男侍头戴黑色巾子,身穿黄色短衫,腰系黑白方格围裙,右手托一圆盘,盘上也似扣一高纱罩,作行走状。结合四面壁画的场景(如图4),两个男侍可能也是侍奉茶酒,手托托盘上的纱罩,极有可能为碧纱笼,虽形制较赵励墓中略有不同,但功能应是一致的。这一发现进一步印证了碧纱笼在金代社会的应用,同时也体现了不同地区间的文化交流。

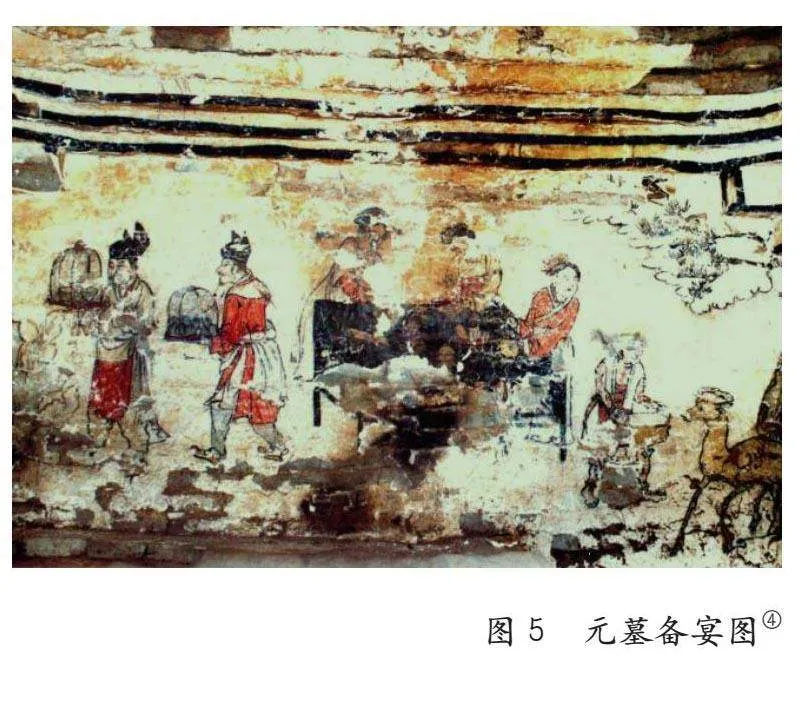

此后,在1995年山西朔州西关小康村出土的元墓残毁壁画中,也发现了类似形制的碧纱笼(如图5)。

北京石景山辽金赵励墓、河南林州三井村金墓和山西朔州的元墓壁画中的“碧纱笼”形象,被描绘为一种既实用又美观的物品,不仅是对现实生活的忠实记录,更是通过艺术手法将其融入古代社会的生活场景之中,突显了艺术家们对美好生活的向往。通过细腻的笔触和丰富的色彩,艺术家们将“碧纱笼”的轻盈、透明与高雅展现得淋漓尽致,使观者在欣赏画作的同时,也能感受到古代社会的审美观念和生活情趣。

三、七夕节俗中的“碧纱笼”文化实践

“碧纱笼”这一文化符号,在历史的演进中不仅承载了丰富的文化内涵,还逐渐融入了中国的传统节日习俗,成为多元文化交融的生动例证。特别是在七夕节这一充满浪漫与祈愿的节日中,“碧纱笼”与“磨喝乐”的结合,更是展现了其在节日习俗中的文化实践。宋人孟元老的《东京梦华录》卷八对此有详细描述:

七月七夕,潘楼街东宋门外瓦子、州西梁门外瓦子、北门外、南朱雀门外街及马行街内,皆卖磨喝乐,乃小塑土偶耳。悉以雕木彩装栏座,或用红纱碧笼,或饰以金珠牙翠,有一对直数千者。……至初六七日晚,贵家多结彩楼于庭,谓之乞巧楼。铺陈磨喝乐、花、瓜、酒、炙、笔、砚、针、线,或儿童裁诗,女郎呈巧,焚香列拜,谓之乞巧。[11]

据王永平师所考,磨喝乐,又作摩诃罗、摩睺罗,为梵文音译而来,可能源自印度大黑天神摩睺迦罗(梵文Mahākāla)、佛教天龙八部之一摩睺罗迦(梵文Mahoraga)或佛祖释迦牟尼之独子罗睺罗(Rahula)。“其形象传入中国以后,经过长期的中国化和本土化过程,逐渐演变成为可爱的儿童形象,并成为七夕节供奉牛郎、织女的一种泥制土偶,用来乞巧和祈求多子多福。”[12]

七夕时节,京城各地皆卖磨喝乐,这些土偶或用雕木彩装栏座,或用红纱碧纱所笼罩,甚至饰以金珠牙翠,一对可价值数千钱,可见其珍贵异常。宋陈元靓所撰《岁时广记》卷二十六《七夕上》“磨喝乐”条,“红碧纱笼”引作“碧纱笼”[13];宋吴自牧《梦粱录》记载七夕节俗时,也称“内庭与贵宅皆塑卖磨喝乐,又叫摩睺罗,孩儿悉以土木雕塑,更以造彩装襕座,用碧纱罩笼之,下以桌面架之,用青绿销金桌衣围护,或以金玉珠翠装饰尤佳。”[14]

这种装饰方式不仅保留了“碧纱笼”作为珍贵之物保护罩的作用,更将其与节日习俗紧密结合。在七夕节期间,磨喝乐作为供奉牛郎、织女的土偶,被赋予了乞巧和祈求多子多福的寓意。而“碧纱笼”作为尊贵的象征,被用来装饰这些土偶,进一步提升了它们的价值,体现了古人对于美好生活的追求。通过“碧纱笼”的精心装饰,磨喝乐这一外来文化元素得以在中国传统节日中焕发出新的生命力,成为多元文化交融互鉴的典范。同时,这一现象也映射出中国人在节日习俗中的独特追求与表达,展现了他们在传承与创新之间的智慧。

“碧纱笼”在节日习俗中的文化实践,不仅是其作为文化符号的延伸与拓展,更是多元文化交融与共生的生动写照。透过这一现象,我们也得以窥见中华民族对于外来文化的接纳与包容。

四、“碧纱笼”:文化符号的一致性与多样性

“碧纱笼”作为古代文学、艺术与习俗中的一个重要文化符号,其在不同文化领域中的表现特征展现了一致性与多样性的统一。无论是作为文学作品中的意象、绘画艺术中的视觉元素,还是社会习俗中的文化实践,“碧纱笼”都体现了其核心的象征意义——尊贵与保护,以及古人对于美好生活的向往与追求。这种一致性贯穿于“碧纱笼”的不同表现形式之中,使其成为一个强有力的文化符号。同时,它在不同文化领域中的表现又各具特色,展现了丰富的多样性。这种统一性与多样性的结合,不仅丰富了“碧纱笼”的文化意涵,也增强了其作为文化符号的生命力和影响力,实现了跨越时间和空间的文化传承与交流。

在文学作品中,“碧纱笼”成为文人墨客抒发情感、寄托理想的媒介。从唐代王播的感慨赋诗、到宋代寇准与魏野的题咏对比、再到清末李鸿章的《碧纱笼赋》,“碧纱笼”的形象被不断地赋予新的情感色彩和象征意义。它不仅代表着尊贵与荣耀,更成为了才华得到认可和社会地位提升的象征。在戏曲和笔记小说中,“碧纱笼”的意象进一步被丰富和深化,它既是天命保护的隐喻,也是宰相命运的预兆,体现了古人对于命运的信仰和对未来成就的期待。

在艺术领域,“碧纱笼”的形象被细腻地刻画在古代壁画中。从北京石景山辽金赵励墓到河南林州三井村金墓,再到山西朔州的元墓壁画,艺术家们以独特的视角捕捉“碧纱笼”的轻盈与透明,将它融入作品中,使其超越了作为保护罩的功能性,赋予了新的视觉意义,生动地表达了时人的审美观念与对生活品质的追求,更促进了不同地区间的文化交流与融合。

在七夕节日习俗中,“碧纱笼”与外来文化元素“磨喝乐”相结合,既延续了保护珍贵之物的功能,又成为了传统乞巧习俗传承的载体,更是多元文化交融互鉴的例证,展现了中华民族对于外来文化的接纳与包容。

综上所述,“碧纱笼”在文学、艺术和社会习俗中作为文化符号,既保持了其象征意义和精神追求的一致性,又通过不同的表现形式展现了其多样性。这种一致性和多样性的结合,使得“碧纱笼”成为了一个跨越时间和空间的文化桥梁,连接了文学、艺术、习俗等不同文化领域。它不仅是中国古代文化的重要组成部分,更是中华民族对于外来文化的接纳与包容、对于美好生活的向往与追求的生动写照。“碧纱笼”这一文化符号为我们提供了一个理解和欣赏古代文化的窗口,在未来的文化传承与发展中,将继续发挥其独特的文化价值,成为连接古今、沟通中外的文化使者。

注释:

①图片来源:徐光冀,主编.中国出土壁画全集:10册[M].北京:科学出版社,2011:45.

②图片来源:徐光冀,主编.中国出土壁画全集:5册[M].北京:科学出版社,2011:198.

③图片来源:徐光冀,主编.中国出土壁画全集:5册[M].北京:科学出版社,2011:200.

④图片来源:徐光冀,主编.中国出土壁画全集:2册[M].北京:科学出版社,2011:215.

参考文献:

[1]王定保.唐摭言校证[M].陶绍清,校正.北京:中华书局,2021:255-256.

[2]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,19yZE5RSOoJy+uryZCG1SfANVbePiJt/bBi7lWntSLRqE=75:4276-4277.

[3]彭定球,等编.全唐诗[M].北京:中华书局,1960:8412.

[4]苏轼.冯应榴,辑注.黄任轲,朱怀春,校点.苏轼诗集合注[M].上海:上海古籍出版社,2001:1799.

[5]吴处厚,何薳.尚成,钟振振,校点.青箱杂记·春渚纪闻[M].上海:上海古籍出版社,2012:31.

[6]李鸿章.李鸿章全集[M].合肥:安徽教育出版社,2008:12.

[7]王玉梅.来集之《两纱》的版本及其评点[J].宁波大学学报(人文科学版),2021(4):66-75.

[8]杨观潮.吟风阁杂剧[M].北京:中华书局,1963:1-3.

[9]李昉,等编.太平广记[M].北京:中华书局,1961.

[10]齐欣,主编.北京文物与考古[M].北京:北京燕山出版社,2002:195.

[11]孟元老.伊永文,笺注.东京梦华录笺注[M].北京:中华书局,2007:780-781.

[12]王永平.七夕家家乞巧忙——七夕节俗的起源与文化内涵[J].文史知识,2018(8):102-109.

[13]陈元靓.刘芮方,翁彪,点校.岁时广记[M].杭州:浙江大学出版社,2020:282.

[14]吴自牧.符均,张社国,校注.梦粱录[M].西安:三秦出版社,2004:46.

作者简介:桑筱琦,首都师范大学历史学院硕士研究生。研究方向:隋唐五代史。