“史论结合”之“论”概念辨析

摘要:“论从史出”与“史论结合”是中学历史教学的常用术语。部分中学历史教师经常将二者等同混用。笔者发现,在史学研究领域,“史论结合”之“论”指的是指导历史研究的理论与方法,并不是历史结论;在中学历史教学领域,“史论结合”之“论”所指的具体内涵是唯物史观,强调的是学生在唯物史观运用层面的具体要求,并且“史论结合”这一具体实践要求也并不是面向所有学段、所有阶段的学生。

关键词:史论结合论从史出唯物史观

“论从史出”与“史论结合”是中学历史教学的常用术语。相关的文章有时在标题中将二者并列,例如《论从史出,史论结合——史料实证素养培养策略研究》。可见,二者在中学历史一线教师眼中具有一致性。这两个术语表述的含义是完全相同、部分相同,还是完全不同?在知网中检索以“论从史出”和“史论结合”为主题的相关文章,笔者发现,一部分中学历史教师并不真正理解二者的含义,造成了很多场合的误用,并在此基础上探讨中学历史教学中的实践与思考。

张春娥在《初探中学历史教学史论结合法》中说,“历史学是在一定的历史观指导下,研究人类社会以往运动发展过程的一门社会科学,……只有全面系统地了解掌握历史现象,才能得出正确的结论,故称‘论从史出’,只有在充分占有史实的前提下观察历史现象,才能揭示历史现象的本质,体现史论结合。”[1]文章认为“史论结合”和“论从史出”中的“论”都是历史结论,是师生通过对历史事实的占有和理解,所产生的观点、结论与认识。只是,“史论结合”中的“论”比“论从史出”的“论”要更加深刻、贴近历史现象的本质。李蕴山等人直接在文章中对“史论结合”的“论”进行定义,认为“论”“是通过对历史事实的分析而得出的观点和结论,是有关历史本体的认识论内容,是对史料的分析、概括达到一定程度的产物,这里应突出的是理论性。”[2]在此基础上,作者进一步探讨了中学历史教学实践“史论结合”的方法,认为教师应该关注如何从不同类型的史料中生成历史结论。此外,在这个定义中将“史论结合”中的“论”理解为一种历史认识论的概念。这里又涉及到历史本体论、认识论和方法论的问题,反映出的是部分一线教师史学理论和历史理论的不清与混用。[3]

通过上述例子,中学历史教学中历史理论、史学理论概念不清可见一斑。只有明晰两个概念真实的语境与所指,才能真正在中学历史教学中落实历史学科核心素养,将“史论结合”和“论从史出”落到实处。

一、历史研究视域下“史论结合”之“论”

为了正确理解“史论结合”的含义,我们有必要厘清这一表述的历史渊源。史学研究中,“论从史出”“史论结合”还有“以论带史”这个相关概念。这三个概念出现于特定的时代语境。新中国成立后,兴起了马克思主义理论的研究热潮,该怎样处理马克主义理论与历史研究的关系成为了当时历史学界的热点问题,[4]这三个概念就在这场跨越数十年的讨论中先后出现。

这三个概念在历史学研究中的内涵又如何?学者曾说:“‘以论带史’是从政治和意识形态的角度来立论的,‘论从史出’或‘史论结合’侧重的则是研究的程序和方法,两者似乎不在一个话语系统中。而且,这三种主张中的‘论’,涵义似乎并不一样。‘论从史出’的‘论’是指关于具体问题的观点。‘史论结合’的‘论’是指用以解释史实的理论,而‘以论带史’的‘论’侧重的是‘指导思想’。”[5]可见,在史学研究领域内,“论从史出”和“史论结合”是在方法论层面对历史学的探讨,二者阐述了历史研究的不同路径。“论从史出”强调的是历史研究应该史料为先,依靠史料得出历史结论。而“史论结合”强调的则是在历史研究中,研究者不仅要占有大量史料,以史料为依据,同时要充分利用理论方法作为分析史料的武器。历史学科之特性,不在于它讲述的是过去的故事,而在于它以特有的思维方式讲述过去的故事。[6]

另一个值得关注的问题是,这两个概念中所涉及的“论”所讨论的维度也并不相同。“论从史出”的“论”是一种观点、解释、认识、结论,这是在历史认识论层面的探讨。它的本质其实是历史解释、历史理论。“史论结合”的“论”侧重历史研究、历史观照方法,是历史方法论,直指历史研究过程。那么,在历史研究中,认识会有千千万万,哪怕是相同的史料,在不同的研究主体手中,也会得出不同结论。而史学理论则不然,并不是所有的历史研究成果都是史学理论,史学理论一定是开创了某种研究范式、提供了一种进一步研究历史的路径或方法。

二、中学历史教学视域下“史论结合”之“论”

中学历史教学与历史研究的使命和方法存在明显差异。“要看到历史有效教学的原动力在历史学,从历史学的角度去考虑问题;也要看到历史教育与历史学的差异,从历史教育的核心价值去考虑问题,不能简单地将历史教育看成是历史学的‘幼稚版’。”“对于历史教育来说,其职责就是通过引导学生思考各种具体的历史问题,从而形成某种相对固定的理论思维模式,进而指导其日后的生活、工作与学习。”[7]中学历史教学既然与历史学如此不同,那么,在中学历史教学视域下的“史论结合”是否能脱离历史学研究的话语体系,有新的理解?是否能将它和“论从史出”等同理解呢?

教育部先后制定了新的《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育历史课程标准(2022年)》,其中都可以看到“史论结合”的身影(见表1)。

从《普通高中课程标准》第一处使用“史论结合”的语境可见,《课标》的编写者认为历史探究的基本原则与方法之一是唯物史观的指导,附录《历史学科核心素养水平划分》中提到,“能够将唯物史观运用于历史学习、探究中,并将其作为认识和解决现实问题的指导思想”。[8]只有运用了这一历史探究原则与方法,才能尽量做到全面和客观的评述历史。第二处和第三处的使用更明显的指向了唯物史观这一核心素养的落实方法。可见,“史论结合”指的是在高中历史学习的方法路径——唯物史观。

《义务教育历史课程标准》关于“史论结合”的表述只有一处,出现在样题中,题干容易让读者将“史论结合”理解为在具体的论述中要有史实、结论,史实和结论要紧密相连。但是,从评分标准和答案示例中可以窥探出背后深意,评分标准水平4要求观点“明确,有新意或有思想深度”,材料运用与论述要“紧扣自己的观点加以论述,运用材料中两个以上的史实,能够做到史论结合,逻辑清晰”。问题是怎样的观点才能算得上有新意或有思想深度呢?答案示例给出了3个观点,分别是“全民族抗战是中国抗战胜利的根本原因。”“只有世界各国人民团结协作反对侵略战争,才能赢得和平。”“中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。”[9]显然,这三个观点都有思想深度,而思想深度的来源可以再次参见这三个答案示例的论述部分,“在全民族抗战的旗帜下,中华儿女共赴国难、团结抗战,”“由此可见,只有世界各国人民团结协作反对侵略战争,才能赢得和平。”“中国疆域辽阔,地形复杂,全民族艰苦抗战,牵制日军兵力最多。”[10]三个答案示例都看到了“人民群众在社会历史发展中的重要作用”,[11]符合义务教育阶段唯物史观的目标要求“知道人民群众是物质生产的主要承担者和历史的创造者”。[12]可见,这里的“论”指的也是在唯物史观的理论指导下进行历史探究。

综上所述,在中学历史的话语体系,“史论结合”强调的是唯物史观与基本历史史事之间的关系。其中的“论”基本可以确定就是唯物史观。这与“论从史出”是泾渭分明的两个概念。“论从史出”与中学历史核心素养体系中最直接相关的其实是历史解释。在高中历史学科核心素养中,素养4.历史解释的水平2与水平4都要求学生能够在史料的综合分析基础上提出自己的历史解释。这里的“论”则是指学生自己的历史解释、历史结论、历史观点或历史认识。而容易让人对“史论结合”和“论从史出”产生误解的表述其实也恰恰就在历史解释这一素养。历史解释的水平2中有这样的表述,“能够在历史叙述中将史实表述与历史解释结合起来。”[13]这一条目表述的意思是要求学生在一个完整规范的历史解释中,要具备观点、史实和论述。许多一线教师将“史论结合”和“论从史出”混为一谈,也正是在这一点上。历史解释语境下的“史”是史实,“论”是观点和论述的结合。这个“论”与《课程标准》话语体系中“史论结合”的“论”风马牛不相及。

三、唯物史观视域下“论”的探讨

通过上述分析,我们可以发现,“史论结合”之“论”是方法论,指分析和观察历史现象的理论武器,但中学历史教学的“论”显然并没有历史学术研究中的“论”那么多元,唯物史观具有不可撼动的至高地位。[14]这是为何?这种现象合理吗?

这里的话题实际转向中学历史教学以马克思主义唯物史观为指导是否具有合理性的问题。关于这一话题,许斌提出,“一个社会的主流历史观必须要由这个社会的主流意识形态所决定。”“通过历史课的学习,学生……更重要的是在这个基础上,形成特定的对本民族历史的集体记忆,培养现实社会需要的世界观。”“唯物史观是马克思主义理论的重要组成部分,它既是我们研究历史的重要理论指导,也是我们认识社会的世界观。”他反复强调唯物史观对中学生形成科学的世界观的重要意义。[15]其实,尽管在理论逐渐多元化的史学研究领域,史学家们也惊叹于马克思主义史学对于史学研究的重要价值。李宏图曾经引文评价唯物史观,“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”“既然历史唯物主义并没有说明全部历史,那么,对具体历史的解释与说明,就只有靠我们运用历史唯物主义方法、通过具体而深入的研究去解决。而且这一方法的具体运用,即它应用于不同的历史环境而得出的历史结论,……正是马克思主义的生命力之所在。”[16]可见,无论站在史学研究的视角,还是中学生历史学习的视角,唯物史观的重要性都毋庸置疑。

但是,具体到义务教育阶段,《义务教育课程标准》中并没有在正文中提到“史论结合”,只是在样题中提到,可见义务教育阶段整体对学生的唯物史观素养要求较低,这也符合学生在义务教育阶段的实际学习能力。《义务教育课程标准》在核心素养内涵阐述部分,对唯物史观的阐述前两段与《高中课程标准》完全一样,但是在最后加了一句“在义务教育阶段,要求学生初步学会在唯物史观的指导下看待历史。”[17]一方面强调了要求的程度较低,另一方面侧面说明了并没有要求学生在初中阶段做到在唯物史观的指导下,形成新的观点,并能够“史论结合”的进行历史解释。这在近六年北京历史中考试卷中得到印证。2018年至2023年的北京中考试题中对唯物史观的考查并没有体现在主观题,[18]而是在选择题,渗透着唯物史观的基本历史观点。

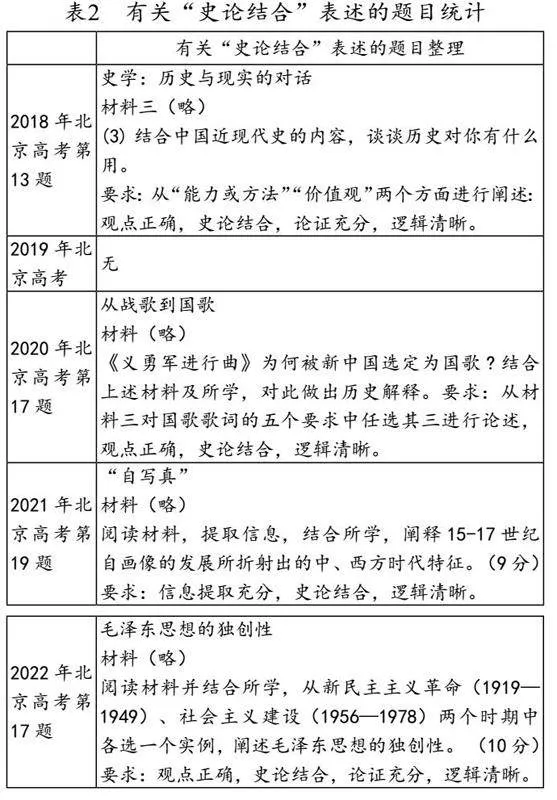

《普通高中历史课程标准》对唯物史观素养的学业质量水平划分为2个等级,水平2和水平4。水平2是高中生在本学科应该达到的合格要求。水平4是学业水平等级性考试的命题依据。《高中历史课程标准》中“史论结合”明确出现的第二处“能够史论结合、实事求是地论述历史与现实问题。”就出现在水平4中,可见,在唯物史观素养的落实中,能够“史论结合”的运用唯物史观也并不是面向所有高中生的要求标准。笔者整理了2018年至2023年的北京高中历史学业水平考试试卷,发现在主观题的考查中,并没有使用“史论结合”一词。相反,在2018年至2023年北京高考历史试题(见表2)中,除2019年外,其他每年都在主观题的答题要求中明确注明“史论结合”。这里的“史论结合”其实是要求考生能够运用唯物史观进行历史阐述。因此,我们需要形成共识,“史论结合”指向的是唯物史观落实的高水平和高质量层级。从课标、考试的视角看,唯物史观的落实层级划分与考查非常明确,并非要求所有的高中生都能“史论结合”的运用唯物史观。从现实的情况来看,真正能够自觉地运用唯物史观进行历史阐述、历史解释,即使对高中的学生来讲,难度也非常大。

只有明晰史学术语的基本概念,中学历史教师才能科学的运用史学术语;只有在正确的场合使用史学术语,中学历史教师才能够在备课时明确学生的学习目标,才可能设计出指向具体目标的学习环节,有针对性的训练学生的学科核心能力,真正有效的渗透历史学科核心素养。只有这样,历史教师的指导引领作用才能真正发挥出来。

【注释】

[1]张春娥:《初探中学历史教学史论结合法》,《科技信息》2010年第34期,第331页。

[2]李蕴山:《历史教学应注重“史论结合”》,《成功(教育)》2009年第3期,第119页。

[3]关于“史论结合”与“论从史出”概念混同使用的论文还有王进民的《历史教学应注重“史论结合”》、王军的《溯源更见枝叶茂,浅谈历史教学中的史论结合》、苏宝胜的《历史教材体系史论结合管窥》等。

[4]参见蒋大椿、李洪岩:《近四十年来史论关系研究综述》,《历史研究》1992年第2期。

[5]李剑鸣:《历史学家的修养与技艺》,上海:三联出版社,2007年,第145页。

[6]张汉林:《历史思维能力研究》,北京:北京师范大学出版社,2023年,第1页。

[7]张汉林:《历史思维能力研究》,第17、64页。

[8]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准》,北京:人民教育出版社,2020年,第70页。

[9]中华人民共和国教育部:《义务教育历史课程标准》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第68—69页。

[10]《义务教育历史课程标准》,第68—69页。

[11]《普通高中历史课程标准》,第6页。

[12]《义务教育历史课程标准》,第6页。

[13]《普通高中历史课程标准》,第71页。

[14]在《义务教育课程标准》和《普通高中历史课程标准》的前言部分,都明确提出“坚持马克思主义的指导地位”。

[15]许斌等:《中学历史教科书的历史观问题浅议》,《历史教学》2012年第19期。

[16]李宏图:《历史学的理论与方法》,洛阳:河南大学出版社,1999年,第265、270页。

[17]《义务教育历史课程标准》,第4页。

[18]例如,2023年北京市初中学业水平考试历史试卷中选择题第3题考查铁制工具发展对推动社会发展的作用,体现了唯物史观的基本观点。