普通民众视角下高中历史课堂唯物史观的培育

摘要:唯物史观是历史学科核心素养之一,在历史课堂中培育唯物史观,需要关注人的价值和人的发展。从普通民众的日常生活、生产劳动和意识觉醒的视角切入来创设情境、设置问题、引导思路,能够有效落实唯物史观的理论与方法。这将唯物史观的价值引领和历史教育的丰富人学内容结合,最终实现立德树人的目标。

关键词:唯物史观历史课堂工业革命普通民众

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)将唯物史观放在五大历史学科核心素养的首位,指出“历史课程要以唯物史观为指导”“唯物史观是诸素养得以达成的理论保证”。唯物史观之所以在中学历史教育中具有重要地位,原因之一是它对人的价值的高扬和人的发展的追求与历史教育所蕴含的丰富人学内容具有一致性,二者共同指向立德树人的目标。[1]因此,在历史课堂中培育唯物史观,需要关注人的价值和人的发展。由于普通民众占绝大多数,关注人离不开关注普通民众。而在选择性必修二《经济与社会生活》中,这一点尤为重要,因为该模块讨论的主题是人类社会不同人群的生产活动、经济活动和日常生活方式,与普通人的生活体验息息相关。所以《课程标准》也强调教师在这一模块的教学中应引导学生“尝试从宏观和微观的不同角度认识历史问题”,并鼓励学生“充分利用已有的知识与生活经验”。综上,本文试以选择性必修二的《工业革命与工厂制度》一课为例,从立足民众日常生活、关注民众生产劳动和聚焦民众意识觉醒三个角度讨论如何在普通民众视角下创设情境、设置问题、引导思路,以及如何搜集这一视角下的史料,从而在高中历史课堂中实现对唯物史观的培育。

一、立足民众日常生活,运用阶级分析方法

民众日常生活的状况与其所处的阶级分不开,运用阶级分析的方法可以深入探究民众日常生活中某个表象的变化背后的历史因素。因此,在课堂教学中,可以借助日常生活史的视角,从民众微观的生活具象出发,探究微观生活变化与宏观社会变迁的关联。以本课为例,以英国新的大众流行食物的出现串联起社会生活的一系列变化,创设生活和社会情境,并引导学生运用阶级分析方法,讨论这些变化如何与工业革命相关联。

材料一:照片《英国“国菜”炸鱼薯条》(略)

材料二:表格《19世纪英国炸鱼薯条店的数量变化和分布地区》(略)

材料三:教材图片《英国伦敦哥伦比亚路市场》

依托以上材料,设置递进的问题链,引导学生思考:(1)炸鱼薯条在何时兴起?主要消费者是谁?(2)城市的大众餐饮从业者或普通家庭去哪里购买炸鱼薯条的食材?这说明了什么?(3)为什么炸鱼薯条店生意兴隆,数量成倍增加?

前两个问题学生借助材料不难得出,炸鱼薯条在工业革命后日益风靡,炸鱼薯条店主要分布在城市的贫民区,说明主要消费者是以工人为代表的城市贫民。市场成为城市的重要功能场所,为城市居民提供生活服务。对于第三个问题,需要在课前学案回顾《中外历史纲要(下)》的《影响世界的工业革命》一课以及简单梳理教材知识的基础上,引导学生从炸鱼薯条的主要消费者——工业无产阶级这一人群出发进行分析。第一,工业革命加快了生活节奏,所以方便外带的炸鱼薯条能够适应忙碌的城市劳动者的需要。第二,工业化促进了劳动人口向城市集中,使炸鱼薯条的需求扩大。第三,工业革命降低了炸鱼薯条的食材成本,使其售价低廉,适应收入不高的工业无产阶级之需要。根据上一单元《食物生产与社会生活》所学,土豆这一高产作物随着新航路开辟从美洲输入欧洲;英国四面环海,渔业资源丰富,为什么工业革命前伦敦这样的大城市消费的鱼却很少?这是因为鱼在捕捞后难以保鲜。但工业革命伴随着交通运输业的进步,铁路的修建加快了运输速度,新鲜的鱼能够被快速运往城市,此其一。工业革命促进了农业机械化的发展,渔船捕鱼的效率大为提高,鱼的成本进一步降低,此其二。

炸鱼薯条带有工人阶级的烙印,至今也是英国最受欢迎的食物之一,英国炸鱼薯条店的数量接近麦当劳门店数量的十倍。从这一现实出发,提供材料、创设新情境,让学生追究这一大众快餐的历史起源。同时,引导学生运用阶级分析方法,分析炸鱼薯条主要消费人群的特点,从而得出19世纪蓬勃发展的炸鱼薯条店正是工业革命对社会生活多方面变革的产物。

二、关注民众生产劳动,认识生产关系变革

围绕民众生产劳动特点的变化进行教学设计,可以引领学生深入认识生产力与生产关系的辩证关系原理。生产力和生产关系的概念是丰富而抽象的,但教师却可以运用历史细节将其具象化。在本课中,笔者通过创设劳动者在工业革命前后不同劳作状况的情境,引导学生观察细节、进行对比,并在此基础上跟随问题链进行深入思考。这一过程不仅能体现劳动者的创造热情与劳动积极性,从而渗透热爱劳动、劳动光荣的价值观,而且能深化学生对大机器生产和工厂制度异化劳动者的认识。具体设计如下。

材料一:一屋宽且长,织机二百张。……辛勤齐操作,笑声彻层梁。旁有一巨室,女工共百人。欢笑且整梳,歌声冲宵云。附近又一室,少女二百人。小祅红似花,头帕白若银。少女体轻盈,纺绩辛且勤。又复善歌唱,妙音胜夜鸾……场中供酒饭,饮食皆于是。又有一广厅,五十修剪工。各自施妙计,天衣真无缝。

——英国广为传唱的描写手工工厂的歌谣《中世纪晚期的西欧》(选段)

材料二:机器一开动,工人就得做工。无论男工、女工还是童工,都跟钢铁和蒸汽拴在了一起。这些动物机器(即工人)并非无坚不摧,事实上如果哪天坏掉了对他们来说可能是最好的结局,他们承受着各种各样的痛苦,并且被牢牢地与钢铁机器绑在一起,而钢铁机器是不知疲倦、也不会抱怨的……

——詹姆斯·凯-沙特尔沃思《曼彻斯特棉厂工人阶层的道德和身体状况》,1832年

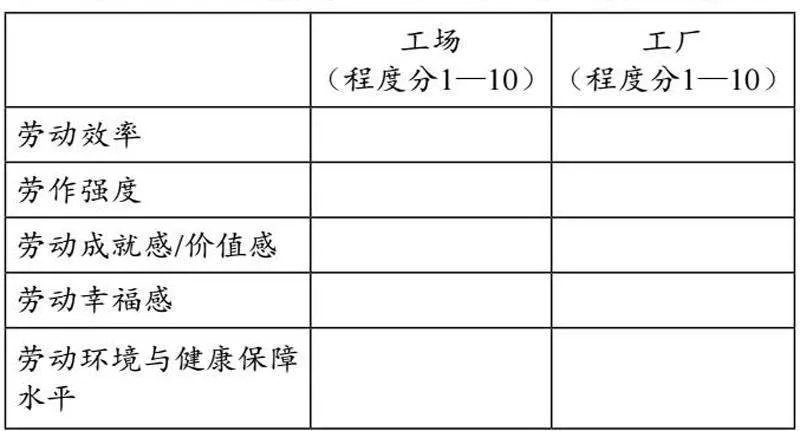

1.从手工工场到工厂,劳动者的劳作状况发生了巨变。对比两则材料,结合所学,完成表格。

2.机器大生产和工厂制度提高了劳动效率,为什么劳动者的境遇却更糟糕了?(追问:工场中也存在剥削,为什么工厂工人的境遇更糟糕?)

3.为什么工人不能主导机器的使用?谁能主导机器的使用?

4.为了获取更大的经济效益,工厂主会对工人的劳作做怎样的要求?

第一问的表格直观展现了生产力发展后生产关系的变化:工人劳作状况在机器大生产前后存在巨大落差。在教学实践中,这明显激起了学生较大的情绪情感反应。学生在手工工场时期的材料中观察到的劳动者的创造力、劳动热情与相对和谐的劳动环境在第一次工业革命时期的材料中几乎荡然无存。劳动本是辛勤而幸福的、是劳动者实现自我价值的重要方式,可机器的出现非但没有减轻劳动者的负担,反而恶化了他们的劳动状况。

需要注意的是,在回答第二个问题时,学生因初中阶段的学习及自媒体的影响,已经非常熟练地归因“资本家的剥削”或“资本的罪恶”。但在高中阶段,教师需要引领学生追究劳动者境遇的变化背后更深刻的动因:在手工工场时期,人仍然是生产的主体,拥有简单的劳动工具;而机器大生产的出现使劳动者与劳动工具分离:属于工厂主的昂贵机器成为生产的主体,劳动者成为机器的从属。生产的社会化和工厂制度对分工的细化则使劳动者与产品分离,流水线上重复、枯燥和单一的劳作使劳动者难以发挥创造力;工人辛勤劳动的成果被贴上工厂主的姓氏,使他们难以体会到劳动的成就感。如此追溯原因,意在明确机器大生产和工厂制度是如何异化了劳动者的劳动价值,避免学生停留在扁平化的认知或背书式的解释方式,从而提高历史解释这一核心素养,对生产力的发展如何促进生产关系的变革形成更深刻的认识。

三、聚焦民众意识觉醒,凸显人民群众地位

历史唯物主义认为,人民群众既是社会存在的主体,又是社会意识的主体。人民群众既改造物质世界,又改造精神世界,是历史的创造者。因此,凸显人民群众在推动历史进程中的贡献是落实唯物史观的重要方式。在工业革命这一重大历史事件中,劳动者们不仅通过发明创造新的生产工具推动了生产力的飞跃,还在马克思主义和共产党的影响下走上了斗争之路。工人阶级逐步登上历史舞台,冲击了资本主义制度,改变了世界政治格局,是《课程标准》“生产方式的变革对人类社会所具有的革命性意义”中革命性意义的重要组成部分。

具体实践中,通过深入挖掘教材“历史纵横”栏目中的安源路矿工人运动,创设劳动者从被资本主义制度异化、被封建主义残余压迫,到在中国共产党影响下学习文化知识、获得意识觉醒、成功发起罢工,最后投身新民主主义革命的历史情境。学生通过了解安源路矿工人的艰苦的劳动条件和多次的自发斗争,认识劳动者的主观能动性以及其欠缺科学理论方法的状况。通过了解安源路矿工人夜校和俱乐部的活动与组织形式,知道中国共产党通过学校教育和文艺活动提高劳动者的觉悟、思考工业革命对提高劳动者文化素质的要求、体悟劳动者在自我管理的实践中提高了组织能力,为几个月后的大罢工奠定了思想和组织基础。随后,通过对比1922年9月安源路矿工人大罢工的口号“从前是牛马,现在要做人”和1926年近千名安源工人和农民加入北伐军、1927年1300余名安源工人参加秋收起义的史实,学生分析归纳得出劳动者从争取自己的权益到关注国家和民族的命运的发展趋势,这一趋势体现了人民民主意识的增强。

最后,基于上述教学活动,依次列出新民主主义革命时期中国的工人运动与20世纪前半期的国际工人运动,形成一幅徐徐展开的历史画卷:从安源路矿工人,到中国,乃至全世界的劳动者,在马克思主义和共产党的影响下,逐渐成为自己命运的主人,成为实现自身解放和全人类解放的根本政治力量。

从安源路矿工人的斗争历史出发,学生得以从微观的视角观察民众如何在社会实践的过程中改造自身的意识与能力,推动自身的解放与社会的发展。以安源到中国到世界的工人运动的画卷结束,则从宏观层面展现了由千千万万劳动者汇集起来的历史洪流,一股不可阻挡的力量,诠释着人民群众是创造世界历史的动力。[2]

以上围绕民众生活、劳动与斗争的课堂教学离不开以民众为立足点的情境创设,这就要求教师深入挖掘教材、留心观察生活或阅读公共史学专著。在《工业革命与工厂制度》一课中,笔者通过查找教材图片《英国伦敦哥伦比亚路市场》的出处(伦敦新闻画报),得知该市场由慈善家安吉拉·伯德特·库茨在1869年修建。市场一年后成为一个鱼市,但不久后在与同处伦敦但修通了铁路的比林斯盖特鱼市场的竞争中失败倒闭。[3]后者在19世纪末蓬勃发展,因为英国内陆对鱼的消费与日俱增,而炸鱼薯条至今依然是英国快餐市场销量第一的产品。

历史唯物主义以人作为考察历史的出发点,人民群众是必要的物质资料的生产者,也是实现社会变革的决定性力量。同样地,在教学中,我们可以把民众的生产生活作为创设历史情境的出发点,把人民群众在推动社会历史发展中的作用作为教学评价活动的落脚点,从而落实唯物史观。

【注释】

[1]黄牧航、张庆海:《中学历史学科核心素养的教学与评价》,北京:人民教育出版社,2020年,第13—16页。

[2]张晓东:《人民主体论:从群众史观到群众路线》,《中共中央党校学报》2013年第10期。

[3]Henry,HenryB.:LondonPastandPresent:ItsHistory,AssociationsandTraditions,London:JohnMurray,1891,pp.182.