近十年国内辜鸿铭翻译研究综述

【摘要】本文在中国知网主题词搜索“辜鸿铭”并筛选与辜鸿铭翻译相关学术论文和学位论文,基于搜索和筛选结果,从论文发表数量、论文主题、辜鸿铭译者身份、翻译思想、翻译实践研究等方面,对2014—2024年间国内辜鸿铭翻译研究的趋势进行详细地统计分析和总结,剖析国内辜鸿铭翻译研究现状,以期提高研究者对辜鸿铭翻译的关注度并为其研究方向提供参考。

【关键词】2014—2024年;辜鸿铭翻译研究;统计分析;翻译

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)44-0092-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.44.023

一、引言

近年来,随着中国综合国力不断增强,国际影响力不断提高,中国迈向了世界舞台中央,中西关系发生了根本性的变化,中西文化交流趋势呈现出“中华文化走出去”的态势。辜鸿铭出生在马来半岛西北的槟榔屿,青年时期便留学西洋,精通英、法、德等多门语言,是清末民初时期著名的保守主义者,一生致力于保护和传承中华传统文化与精神,甚至达到偏执的地步,也正因此大众对其评价毁誉参半。不过在当时“中学为体,西学为用”的社会背景下,大多留洋知识分子着力宣扬和翻译西方著作,而辜鸿铭却致力于“东学西渐”,他一心投入中国古典诗歌《论语》《中庸》等儒家经典翻译的工作中,西方学者称其为“中国泰戈尔”[1]。辜鸿铭不仅将中国文化弘扬海外,其对欧洲国家也有一定的冲击。当时正值欧洲陷入第一次世界大战的泥潭,西欧各国不少人对自己国家的前景感到失望和悲观,开始反思自己曾经自以为先进的文明制度,而辜鸿铭关于“东方文明”的观点恰好横空出世,让很多西方人眼前一亮,感触颇多。其经典译作至今仍值得学者们参考研究。

1991年前,国内学界对辜鸿铭的研究局限于其个人性格、同时代人物对比、中西文化观等方面,缺少对辜鸿铭翻译的研究。1991年,辜鸿铭翻译家的身份第一次被研究者正式介绍给译学界[2]。刘超先梳理辜鸿铭生平事迹、分析其“厚中华而薄西洋”的文化观,最后阐述了辜鸿铭中英文著作、经典译著及其影响,简扼阐释了辜鸿铭的译介方法[3]。自此,翻译学者们纷纷发表文章,对辜鸿铭经典译著及其翻译活动进行探析。

国内对辜鸿铭翻译的整体研究状况述评较少。张枝新指出1991-2014年间,学界研究者从论述辜鸿铭儒经译事活动到剖析其翻译动因,研究逐步深入,随后聚焦于辜鸿铭翻译策略及翻译思想的述评,并分析总结辜鸿铭翻译研究领域的问题与不足等方面[3]。官文娟聚焦国内对辜鸿铭英译《中庸》的研究,从辜鸿铭《中庸》英译核心概念翻译研究、翻译策略研究、跨学科视角研究及其他相关问题研究四方面进行述评[4]。张小曼、姜蕊聚焦于辜鸿铭《论语》英译研究,主要讨论了辜鸿铭的翻译工作及其对文化传播的影响[5]。其文章指出,尽管辜鸿铭在国外以文化成就著称,但他的翻译成果并未受到足够的关注。本文在此基础上综合梳理2014—2024年来辜鸿铭翻译研究文献,梳理出相对清晰的线索,补充近十年来辜鸿铭翻译研究综述的空白,为进一步开展辜鸿铭翻译研究提供方向和思路。

二、2014—2024年辜鸿铭翻译研究整体情况的统计与分析

(一)论文发表时间和数量

本文的分析材料来源于中国知网,时间设定为2014年1月1日—2024年4月20日,通过主题词搜索“辜鸿铭”并人工筛选与辜鸿铭翻译相关的学术论文及学位论文,最终共获得196篇学术论文及学位论文(详见表1)。

从数量上看,按照张枝新的粗略统计,从1991年到2014年近23年间,与辜鸿铭翻译相关的论文共百余篇。根据笔者统计,从2014年到2024年近10年间,与辜鸿铭翻译相关的论文共计196篇。经过比较分析,从整体数量上来看,近十年学界对于辜鸿铭翻译的研究热度有所上升。然而,单就2014—2024年间的数据解析,相关资料主要来源于学术期刊及硕士论文,并发现该时间范围内学界对辜鸿铭翻译研究的热度呈波动性下降趋势。从论文发表的质量上看,在近十年的196篇论文中,学术论文有16篇论文被纳为核心期刊,学位论文中并没有相关论文被评为省级或国家级优秀级别。

(二)辜鸿铭翻译研究主题及趋势

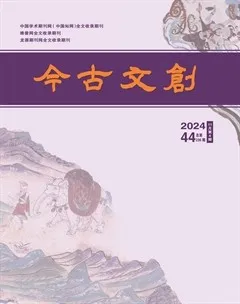

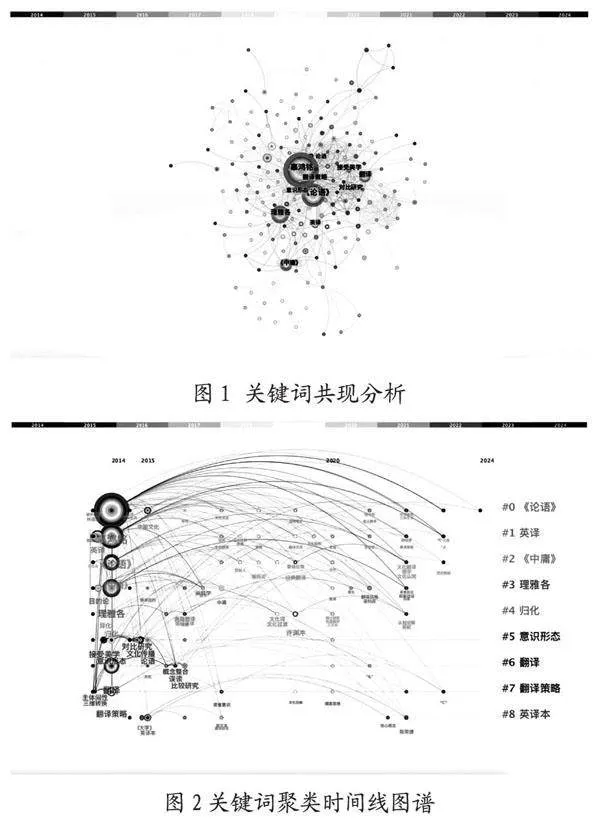

为了更加清晰地了解2014—2024年间国内对辜鸿铭翻译研究的发展趋势,使用CiteSpace V.6.3.R1对中国知网数据库中的196篇相关文献进行关键词共线分析(如图1)和关键词聚类分析(如图2)所示。关键词共现分析可以揭示研究领域的集中趋势。在关键词共现图谱中,节点和字号越大,关键词出现频率越高,由节点大小结合中心性和关键词出现频次便可知该研究领域中的重点与热点。据图1可知,辜鸿铭、《论语》、理雅各、翻译、《中庸》、英译、翻译策略等关键词出现频率高且中心性大。在图2关键词聚类时间线图谱中,2014年节点大且密集,这说明2014年学界较为关注辜鸿铭翻译的研究,而且主题集中,与前文所统计的各年份发文数量相契合。反观其他年份时间线谱图节点小且分散,说明在这些年学界对辜鸿铭译事的研究视角多样化。在关键词共线分析的基础上,进行关键词聚类分析,关键词网络聚类可以对关键词之间的相关性进行统计、分组,从而有效反映该领域的研究热点与进展状况。基于以上分析,辜鸿铭翻译研究可概括为《论语》、英译、《中庸》、理雅各、翻译、翻译策略和英译本7个方向或主题。

三、对译者身份及翻译思想、译事的研究

根据前文数据分析以及文献阅读,2014—2024年间学界对辜鸿铭的翻译研究大致可归纳为三类:辜鸿铭译者身份研究、翻译思想研究、翻译实践研究。下文将从以上三个方面进行梳理总结,从内容上进一步明确该研究主题现状,分析辜鸿铭译事对中国形象和中西文化交流的影响。

(一)辜鸿铭译者身份研究

从外在文本表现形式上,翻译只是简单地将一种文字转换为另一种文字,以便目标读者阅读了解。实际上,翻译的过程受到译者、作者、文化、原文本等多重主客观因素影响。其中,作者作为原作的创造者,其地位与作品知名度及影响力具有正相关性。而译者作为翻译的主体,其能动性及创造性决定译作质量,却往往受到忽视。令人欣慰的是,近年来随着翻译研究的不断深入,译者在翻译行为中扮演的角色引起了学界的关注,译者主体性的研究日益成为翻译研究的重要组成部分[6]。辜鸿铭是蜚声海外的国学大师和儒家经典翻译家,有着丰富的西洋留学经历和社会阅历,这对其语言能力和翻译思想等产生了深刻的影响。作为翻译个体的辜鸿铭是处在中西文化的交汇部分中,这种双重文化身份对辜鸿铭性格的塑造、价值观的形成和职业选择都有巨大影响。有学者以此为切入点,结合当代理论,分析辜鸿铭的译者身份及译者主体性的发挥。王海丽从回译视角出发,以辜鸿铭英译《论语》为例,探讨译者主体性在翻译过程中的作用及其背后的深层原因,明确了译者主体性受到读者定位、翻译目的、个人经历、双语能力和个人及社会意识形态等因素影响[7]。王海丽结合回译实践案例验证了辜鸿铭在翻译《论语》时发挥的主观能动性,具有科学性和说服力。除此之外,其他学者也从不同理论视角,以辜鸿铭英译《论语》为例,探讨了译者主体性。大多学者认为译者主体性与译者文本选择、翻译目的动机、翻译策略等密切相关。译者在翻译过程中的思考、取舍和最后的抉择也会受到诸如政治、经济、宗教、译者文化立场[8]、审美[9]等多重因素的影响。在翻译之初,译者对原文本的解读至关重要,即使处于同一文化背景之下的人对同一事物的看法也会有所不同。吕世生解读罗明坚、理雅各、安哲乐、郝大维四人《中庸》译本,总结得出不同译者的差异解读归因于各自的文化认同及其所处的历史阶段[10]。张小曼、孙晓璐探讨了辜鸿铭对《论语》的英文翻译工作,以及翻译过程中的主体间性问题[11]。其文章强调了翻译不仅仅是语言的转换,更是跨越时空、语言和文化的一种交流。辜鸿铭的翻译工作在构建作者、译者和读者之间的对话平台方面起到了重要作用,促进了文化间性的强化和文化新质的催生。提供了对辜鸿铭《论语》英译工作的深入分析,展示了翻译如何作为一种文化交流的桥梁,以及如何通过翻译活动促进文化的新生命力。

(二)翻译思想研究

辜鸿铭虽生在南洋,学在西洋,但却扎根于故土中国。他一生致力于翻译守护儒家文化,其目的是将中华文化发扬光大,消除当时西方对中国人的成见,改变他们对中国的态度。他曾花费近20年时间才翻译出令其完全满意的《中庸》译本,是历史上第一个独自完整地将儒家经典译成英文的中国人,他先后翻译了《论语》《中庸》《大学》,其儒经翻译思想也随着翻译实践的开展不断深化,深刻影响了中国现代翻译乃至当代典籍翻译。陈小丽剖析辜鸿铭中西双重文化身份的原因,并通过列举辜鸿铭对当时儒家文化作品英译的看法和评价折射出他对儒家文化的翻译思想[12]。其一,辜鸿铭提出了“整体研究观”,意指研究者研究一个民族的文学,要将其视为一个有机整体,进行全面而系统地研究。在这种观点影响下,在翻译儒家经典时他主张意译,为了保持哲学体系的完整,他在翻译时,不惜打乱原文的顺序,进行篇章重排,既注重内容的传达又重视形式的表现。其二,辜鸿铭强调对原文理解的重要性,这体现在翻译儒家经典时不能一味使用术语。其三,辜鸿铭高度重视译文在目标语读者中的可接受性和可理解性COS8BC+wG31+Hx9rg2z5Ug==以及中西方思维表达的差异,他主张会通西方熟知的基督教文化来阐释儒家文化,不仅如此,辜鸿铭还会引用西方作家和思想家的话对原文进行注释,以便目标语读者理解。於晓丹也对通过举例《中庸》英译进行了阐释[13]。

在纵向研究辜鸿铭翻译思想之外,欧阳玲珑、郭勤、骆海辉、罗玉枝、谢晴晴等人通过对比分析辜鸿铭与鲁迅、许渊冲、林语堂三位在翻译思想上的异同,横向研究辜鸿铭的翻译思想、翻译策略和文化禀性。辜鸿铭、鲁迅、许渊冲和林语堂四位学贯中西,名扬天下,拥有渊博的知识和开阔的眼界,都志向通过翻译来提升中国文学地位,提高中国影响力。但他们在实际翻译过程中各有侧重,鲁迅提倡“宁信而不顺”[14];林语堂倾向使用保留文化信息的异化策略[15];许渊冲认为在文学翻译上,译者不只要追求“忠实”,还应该发挥译语优势,用最好的译语表达方式来表达原作内容[16];辜鸿铭在翻译上则主张意译、归化为主。若囿于“忠”“信”之争,学界对辜鸿铭儒经翻译的评价褒贬不一。因此,黄碧蓉、李爱云立足翻译学自身,利用传播学理论可以对辜鸿铭儒经翻译做出较好解释[17][18],并提倡构建完善的翻译传播理论体系,突破翻译“译”的瓶颈,促使翻译实践活动富有创造性。这也为辜鸿铭翻译研究提供了新的视角,有助于学者从其儒家经典作品的海外传播效果中汲取经验教训,从而进一步完善中国儒家翻译理论体系。

(三)翻译实践研究

根据论文统计数据可知,近几年,学界愈发关注辜鸿铭英译版本的《论语》《中庸》《大学》等儒家经典,尤以硕士论文为代表,多从三个方面研究辜鸿铭译作:一、从中西方翻译理论为视角出发(多以西方翻译理论)分析辜鸿铭译本;二、研究儒家文化中某个或多个文化负载词;三、对比不同译者相同儒家经典译本。同时,也有学者兼顾三方,综合阐述其观点。

徐丽、董洋萍以四川外国语大学王寅教授提出的体认语言学为理论视角,分析了理雅各和辜鸿铭英译《论语》中“为人处事”“仁爱思想”“治学态度”三个成语的英译,从而得出辜鸿铭倾向认知层面操作,也就是倾向意译的翻译;而理雅各偏向语言层面操作,常使用直译法[19]。据前文所述,辜鸿铭早年前往西洋留学,曾师从英国浪漫主义大师卡莱尔,并喜爱英文写作,其英文写作水平不言而喻。加之,辜鸿铭对中国儒家文化了然于胸,因此他对于中英文词汇、概念之间的转变有着更深的理解与体会。丁谷芽、于金红同样以辜鸿铭英译《论语》为例,从变译理论视角出发,阐述译本中变译主体、变译目的及变译手段,以此剖析该译本远销海外的原因[20]。以上两篇文章都是充分利用中国本土理论研究分析辜鸿铭译本,有利于全面揭示辜鸿铭翻译研究的价值和意义。杨哲、梁燕华探讨了辜鸿铭英译本《中庸》中空间隐喻的翻译及其背后的认知机制。文章运用了概念整合理论,通过定量与定性分析相结合的方法,分析了《中庸》中的空间隐喻现象,并将这些隐喻分为三种类型:状态空间隐喻、等级空间隐喻和社会关系空间隐喻,并详细探讨了空间概念词中“中”“上”“下”“远”“近”的译文产出的心理过程[21]。杨哲和梁燕华的研究为我国典籍翻译提供了参考和新的研究视角, 使得中国传统儒学思想走出国门,助力中华优秀传统文化对外传播。韩子昱、杨洪娟对辜鸿铭先生在《论语》英译本中对“仁”这一文化负载词的翻译策略进行研究,总结得出辜鸿铭在翻译“仁”时,考虑意向读者与理想读者的差异,采取直译意译结合与归化策略[22]。这启示当代译者应树立读者意识,充分考虑现实中读者与理想中读者存在的差异性,选择合适的翻译策略,传播中华文化。

四、辜译研究不足之处

(一)对辜鸿铭英译研究关注度下降

通过前文近十年辜译研究论文发表数量可知,2014年论文发表数量位居榜首,2013年该数字骤降,随后几年整体呈下降趋势。由此可见,学界对于辜译研究的关注度不如从前,有所下降。对这一现象进行深入剖析,辜鸿铭以翻译儒家经典著称,尤为重要的是他率先将《论语》译为英文,而《论语》是儒家文化最为经典的作品,因此儒家文化外译不可避免提及辜译版本。由于辜译研究论文数量下降也从侧面说明学界对于儒家文化外译与传播重视的不足。儒家文化思想凝聚于中华典籍之中,蕴含着中华文化的基因密码,要想让世界充分了解中国,就需要让外国读者真正理解这些基因密码。而辜鸿铭无论是在对儒家思想文化解读还是在外译时使用的策略、方法,仍对今天典籍外译有着重要的参考意义。

(二)研究视角单一,本土化理论应用不足

前文有所提及徐丽、董洋萍、丁谷芽和于金等人利用中国本土理论研究分析辜鸿铭译本,虽然研究者开始有意识地使用中国本土化理论视角来分析辜鸿铭译本,但力度仍有不足。为数不多的研究者从中国本土翻译理论抑或跨学科理论研究辜译。其理论视角多为西方翻译理论,这一点尤以硕士论文最为明显。理论是实践的基础,源自实践并对实践经验进行总结和升华。不同国家的翻译理论诞生于各自国家长期的翻译实践之中,因此其理论与社会意识形态、文化思想、历史背景密切相关。随着经济全球化和社交媒体等不断发展,世界的交流愈发频繁,相较于交通不便、信息闭塞的古代,人们对于同一事物的理解看法也是可分享可交流的,因此中西方现代文化差异有所减小。倘若将西方理论应用在如今的一些现代文本中,是可以分析的。但是儒家文化拥有深厚的中华文化底蕴,使用西方译论难免会有不妥之处。

(三)辜译研究的核心力量不足

笔者在阅读整理文献时发现,辜译研究的论文作者比较分散,2014—2024年间仅有张小曼、杨林一直持续研究并发表论文。辜译研究并未形成体系,研究内容比较分散且有不少重复之处,因此学者们彼此之间的交流合作还有待加强。

五、结论

辜译研究已然取得一定的成果,但美中不足的是近年学界对辜鸿铭英译研究关注度有所下降、研究视角单一,本土化理论应用不足、辜译研究的核心力量不足等。辜鸿铭作为蜚声海外的国学大师和儒家经典翻译家,有着丰富的西洋留学经历和社会阅历,这对其语言能力和翻译思想等产生了深刻影响。他在儒家经典翻译方面的建树对于今天典籍英译仍有着重要的指导借鉴意义。研究辜鸿铭翻译有助于完善中国典籍英译理论框架,助力中华优秀传统文化“走出去”,让世界进一步领悟中华文化的精髓和魅力。

参考文献:

[1]高峰强,宋雪,韩耀杰,付若冰,田梅,王鹏.精于西学为何执着守旧?——“狂儒”辜鸿铭的心理传记学分析[J].心理学探新,2023,43(03):195-201.

[2]孙郁.鲁迅与俄国[M].北京:人民文学出版社, 2015:207.

[3]刘超先.汉译英的先驱辜鸿铭[J].中国翻译,1991, (02).

[4]官文娟.国内辜鸿铭英译《中庸》研究综述[J].安康学院学报,2017,29(06):47-52.

[5]张小曼,姜蕊.国内辜鸿铭《论语》英译研究:回顾与展望[J].四川民族学院院报,2024,33(01).

[6]崔凌霄,李淑华.译者主体性的知识翻译学阐释[J].外语电化教学,2023,(02):78-94.

[7]王海丽.从回译视角探究译者主体性——以辜鸿铭英译《论语》为例[J].山西大同大学学报(社会科学版), 2015,29(03):65-75.

[8]杭宏,范祥涛.后殖民视域下辜鸿铭译者文化身份及英译儒经[J].河北联合大学学报(社会科学版),2014, 14(01):175-178.

[9]杨甜甜.从译者主体性看《论语》英译本——以辜鸿铭与理雅各为例[J].教育现代化,2017,4(24):216-224.

[10]吕世生.《中庸》的多译本解读与译者文化身份认同研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2022,52(03): 62-71.

[11]张小曼,孙晓璐.辜鸿铭《论语》英译主体“同质语境”中的对话[J].中国翻译,2022,43(06):92-99.

[12]陈小丽.辜鸿铭论翻译[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2014,(01):106-109.

[13]於晓丹.辜鸿铭的翻译观:英译儒经中的会通思想[J].长春师范学院学报,2014,33(01):77-79.

[14]欧阳玲珑.鲁迅与辜鸿铭相异的翻译思想及相似的文化禀性[J].温州大学学报(社会科学版),2014,27(02): 47-52.

[15]郭勤,骆海辉.许渊冲和辜鸿铭翻译思想之对比[J].安徽文学(下半月),2014,(06):26-27.

[16]罗玉枝,谢晴晴.用英语讲好中国故事——林语堂和辜鸿铭的文化翻译策略[J].宿州学院学报,2023,38(02): 55-74.

[17]黄碧蓉.“译”与“传”:辜鸿铭儒经翻译论[J].外语学刊,2016,(03):102-106.

[18]李爱云.“第三空间”视域下辜鸿铭中华文化的海外传播研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2023,(02):121-123.

[19]徐丽,董洋萍.体认语言学视角下《论语》中的成语英译——以辜鸿铭和理雅各译本为例[J].英语广场, 2024,(03):27-29.

[20]丁谷芽,于金红.变译理论视域下典籍翻译研究——以辜鸿铭《论语》英译为例[J].英语广场,2021,(29): 9-11.

[21]杨哲,梁燕华.概念整合视域下《中庸》空间隐喻翻译研究——以辜鸿铭英译本为例[J].牡丹江大学学报, 2023,32(06):55-62.

[22]韩子昱,杨洪娟.《辜鸿铭讲论语》中“仁”的翻译策略研究[J].英语广场,2023,(08):32-35.