情感融合:城乡社会礼物流动的逻辑

[摘 要]情感融合是城乡融合的重要组成部分,礼物流动是情感融合的实践路径之一。在华南胜岭村,留守村民与流动村民在日常生活中的礼物流动与情感融合,主要体现在土货进城与情感归属、科技下乡与情感回报、生活互照与情感关怀以及人力互助与情感互惠等四个方面。研究发现,礼物是“工具性”与“情感性”的混融物,城乡社会之间的礼物流动,“情感性”明显重于“工具性”,并使“纯情感性”的礼物流动成为一种可能,这主要源于中国儒家的孝道文化与家族成员的利他主义;“礼物流动”与“礼物交换”有着本质差别,在一定条件下两者可以相互转化,从定义范围看,“礼物流动”囊括“礼物交换”,且更能凸显礼物的“情感性”;城乡社会之间的礼物流动具有高度的互补性与实用性,呈现出城乡社会工农互助与情感融合的双重特征。因此,助推城乡社会的礼物流动,充分挖掘礼物“情感性”功能,重视流动村民“亦工亦农”的双栖角色,有利于发展新型工农城乡关系、构建城乡情感共同体与加快乡村振兴。

[关键词]城乡社会;礼物流动;情感融合;城乡融合;新型工农城乡关系

[中图分类号]C912.4" [文献标识码]A" [文章编号]2096-7349(2024)05-0059-15

一、问题的提出

中国经济体长期以来存在着城乡二元结构特征,城市工业生产与农村小农经济的两极分化,进一步加剧了城乡发展差距。2020年12月,习近平总书记在中央农村工作会议上指出:“今后15年是破除城乡二元结构、健全城乡融合发展体制机制的窗口期。”[1]2021年12月,中华人民共和国国家发展和改革委员会规划司对“十四五”规划《纲要》中“城乡融合发展”词义作出了明确解释:“城乡融合发展是指以城乡生产要素双向自由流动和公共资源合理配置为重点,以工补农、以城带乡,统筹推进城乡基本公共服务普惠共享、城乡基础设施一体发展、城乡产业协同发展、农民收入持续增长,形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,加快农业农村现代化和乡村振兴。”[2]2023年2月,习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调:“充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用,全面推进乡村振兴,推进以县城为重要载体的城镇化建设,推动城乡融合发展,增强城乡经济联系,畅通城乡经济循环。”[3]可见,构建城乡融合是一个伟大的综合工程,是城乡社会互补互利,在政治、经济、文化、科技、教育、生态等方面协同发展的动态过程。

身在异乡的流动村民1,或扎根落户城市,或城乡来回奔波,他们成为城乡情感融合的重要承担者之一。即使脱离了面朝黄土背朝天的农耕命运,他们的社会网络、人脉资源和观念认知依然镶嵌于乡土社会。在城乡社会日常生活中,外流村民手提肩扛行囊里的礼物浸透着浓郁的乡土情感。笔者在华南地区广西贵港市的胜岭村做调查时发现,该村离贵港市中心不远,且广西有毗邻广东的地理优势,中青年村民外出经商、求学、打工的概率较高,截至2023年年底,胜岭村的流动人口数量超过人口总数的六成2。胜岭村流动人口主要从事服务行业,流动去向集中在广东深圳、东莞、佛山等地,也有部分年轻人北上创业,主要分布在上海、浙江、北京等地,从事货运、餐饮、批发果蔬、红酒等生意。凭借着便捷的交通工具与眷恋故土的情结,几乎所有的流动村民与村庄始终保持着密切交流。因此,本文以胜岭村为案例,探讨城乡居民礼物流动的逻辑,礼物流动与情感融合的主要类型及相互关系,礼物流动对促进城乡融合是否具有重要意义与推动作用。

二、礼物流动的理论逻辑

礼物的理论研究是中西方学术界讨论的热点之一。西方学术界以马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)和皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)为代表的围绕着礼物范式的争议由来已久,中国学术界以阎云翔为代表围绕着中国礼物流动的特色展开研究,试图与国外的礼物范式进行对话。礼物范式主要划分为“情感与道德”说、“功利与理性”说以及“互惠”说。

(一)“情感与道德”说

莫斯在1925年的代表作《礼物》中对西太平洋群岛古式社会岛民之间的礼物交换深入分析,认为礼物交换的动力与保障源于岛民赋予礼物的“灵魂性”“道德性”“契约性”,如果不及时回礼将遭至巫术的报复、无法博取对方的好感以及难以得到当地部落的保护。因此,礼物交换并非“工具性”,而是“情感”与“道德”的产物。莫斯还提出,古代社会岛民之间的礼物交换并非代表着个人意愿,而是集体意愿,所以交换具有客观的、明显的强迫性。在莫斯看来,古代社会的“道德”“信誉”以及“慷慨”值得经济主义学习,呼吁人际交往不能过度功利与理性[4]。持相似观点的学者还有埃米尔·杜尔凯姆(Émile Durkheim)、克洛德·列维-斯特劳斯(Claude Lévi Strauss)、让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)等。

阎云翔以黑龙江下岬村为案例,对互惠原则、礼物之灵及礼物与商品的关系加以论证[5]224。他认为在中国情境中,互惠原则不一定适用于礼物流动,受礼者往往要消费掉礼物而不需要回赠,即使回赠也是选择另外一种礼物或不同数量的金钱,所以“礼物不但是可让渡的(alienable),而且必须是被让渡了的(alienated),回赠同样的礼物被认为是一种侮辱与拒绝的姿态”[5]228。与莫斯提及的岛民礼物不同,中国人的礼物本身不存在超自然的灵性,而是代表了送礼者与受礼者之间的情感,俗称“人情”。因此,礼物可以让渡,寄托其中的情感不可让渡。礼物与商品之间存在着一个灰色区域,他认为礼物可以商品化,商品也可以人格化,甚至可以相互转变而不是一成不变,关键还是送礼者与受礼者对礼物的定位。他研究发现,中国人的礼物流动的亲疏程度与人际关系的亲疏远近不一定成正比关系,并没有呈现出类似费孝通提出的差序格局,如亲兄弟之间也要“还人情”,不熟悉的人也可以通过礼物拉近距离。同理,人情模式也难以与黄光国提出的人际关系三分法1相互对应。最后,阎云翔认为,情感容易被人类学礼物流动研究领域所忽视,强调加大情感研究力度更能凸显关系、人情、伦理等中国社会的本土特征[5]152-158。

在王铭铭看来,虽然不少学者评判莫斯所倡导的古代社会道德不切实际,然而现代社会的发展过于理性与浮躁,推进系列的福利政策与人性化改革,确是对莫斯精神的真实回应,只有做到物与人、人与人之间的和谐相处,才是具有高度的“整体社会事实”[6]。张亚辉认为,莫斯所主张回归的古代社会道德,事实是建立在严明等级制度下贵族、部落首领、武士等上层社会之上,在消除等级制度的现代社会,慷慨、荣誉、互惠等道德能否实现在全民范围内的构建,这就要求现代社会的担纲者理解法与道德的关系,现代国家要勇于承担起回礼者的角色,而不是一味地服务于资本,才有可能实现现代政治美德[7]。

(二)“功利与理性”说

与莫斯的观点相反,布迪厄认为,赠品之于商贸关系,就像辛苦之于劳动(travail),即作为赠品的礼物无法脱离功利与理性。“赠品交换使得由理性契约压缩于即时的交易在实践中展开,从而掩盖了这一交易的本质,因此,在一些否认‘自身生活之真是土壤’的社会中,赠品交换即使不能被实行,至少也能是得到充分承认的唯一的资产流通方式;同时也是建立持久的相互及支配关系的唯一手段,而时间间隔则体现了义务的初步制度化”[8]178。在布迪厄看来,馈赠与回馈的时长并非确定,时间间隔能弱化双方的义务与功利性。赠品交换的直接目的是获得荣誉、名望以及对方的信任与好感,这便是象征资本(capital symbolique),它为日后带来的物质利润,即赠品交换的最终目的做好铺垫[8]183-188。

(三)“互惠”说

一些学者提出了其他观点。马凌诺斯基(Bronislaw Malinowski)认为礼物交换离不开互惠原则(The principle of reciprocity),只有双方获利共赢,这样的交换才能持续,关系圈与社会秩序才得以维系[9]。马歇尔·萨林斯(Marshall Sahlins)指出,礼物经济与商品经济不是对立的两极,而是连续体的两个极点。在两个极点之间移动的关键变量是交换者的关系密度,关系密度越高,越靠近礼物交换;关系密度越低,则越靠近商品交换[10]。雅克·德里达(Jacques Derrida)则提出了“礼物悖论”,认为礼物没有交换或互惠之说。礼物一旦被赋予可估量的价值,赠与者与接受者双方便产生回报的心理压力,礼物就失去本身的意义。因此,礼物应该是无价的(invaluable),而不是值钱的(worth)。一旦发生交换或回报,礼物就不再是礼物,而成为交换周期的一部分[11]。

翟学伟认为,西方的社会交换论难以解释中国的人情社会,礼物流动不一定是出于理性考虑,即试图获取他人的帮助,而是为了维系彼此的关系。运行的最佳状态就是“互欠”,越说不清的人情,表明双方的情感越深厚[12]。也有从民族交融视角探讨礼物流动的,如杨天保、袁丽红着力探讨礼俗消费与经济发展的相互关系,认为研究礼物交换除了关注民俗小传统,还要关注消费大背景,并以广西为例,论证构建地方特色的礼俗经济体系的可能性[13]。李全敏通过茶叶在德昂族社会的馈赠实践,认为茶叶馈赠体现了民族内外相互尊重、和谐相处的认同观[14]。

在以上礼物的研究范式基础上,一些学者继续探讨中国特色的礼物流动。黄玉琴指出,中国的礼物研究不应遵循西方“给—回”理论探讨,而应该将重点放在礼物流动背后的意义,诸如农民在经历社会变迁过程中,如何延续人情往来的传统以及如何接受某些环节,如去神秘化、简约化等层面的创新[15]。赵旭东认为,中国的田野调查关注了礼物经济及关系运作的研究,忽视了礼物经济背后土地集体所有制的张力,正因为该张力的作用,集体性的礼物精神才得以传承[16]。王宁认为,除了西方学者习惯性探讨“中心”向“边缘”流动,文化也从“边缘”向“中心”流动的可能,“消费本土性”与“消费普世性”恰好论证该观点,本土饮食文化由流动人口从家乡带到异乡便是一个文化随迁的过程[17]28。

综上,国外研究集中关注礼物的性质与礼物流动的原则问题,即探讨礼物是否天生具有情感成分、礼物经济与商品经济的关系、礼物流动是否遵循互惠原则等焦点。事实上,礼物流动自古是一种社会常态,我们除了探讨现代社会的理性与功利对礼物的性质、礼物流动的负面影响,更应该挖掘礼物流动本身深蕴的关爱、慷慨、情感等历史脉络与呈现轨迹,反向探讨其对现代社会的正面影响。而国内研究集中关注西方相关理论对本土研究的适用性、结合人情与关系探讨礼物流动的性质及功能,重点放在农村社会。学界习惯用先进与落后、功利与人情、算计与淳朴等二元结构法来分析城市社会与农村社会之间的鸿沟或区别,在中国城乡协同发展的趋势下,我们应该侧重探讨两者的互补互利性,即城市的人情、农村的振兴,挖掘两者的情感交融,进而论证礼物流动能够成为激发两者对话的较好切入点。因此,我们可以尝试突破农村社会礼仪性、仪式性的礼物流动等研究视野的局限性,积极地将城市社会纳入其中,进而公平性地探讨城乡之间日常性的礼物流动,这或许对拉近城乡情感距离、推动城乡融合与构建和谐家园具有重要的启发作用。那么,礼物流动对城乡社会情感融合何以重要?城乡社会礼物流动与情感融合之间的逻辑关系是什么,以及这种逻辑关系如何体现?城乡社会是否存在“纯情感性”礼物流动?“礼物流动”与“礼物交换”是否存在区别?我们应该如何看待礼物流动背后的工农互助与情感融合等,均为下文讨论的内容。

三、胜岭村礼物流动与情感融合的多维视角

胜岭村是广西壮族自治区贵港市港北区武乐镇管辖的一个行政村,根据第七次全国人口普查的数据,全村有763户,共2 362人,家庭平均人数约3.1人1。全村耕地面积228.4公顷,其中水田与旱田约各占一半,人均占有耕地面积不到0.05公顷2。生计资源匮乏,传统种植业以水稻、玉米、甘蔗、红薯为主,龙眼、荔枝为辅;养殖家禽品种主要有猪、牛、鸡、鸭,但以自给自足为主,发展养殖业的农户较少。胜岭村原属港北区贫困村,“十三五”期间,该村启动了“公司+基地+贫困户”模式,通过创建茂谷柑种植基地、澳洲坚果种植基地及白鸽养殖基地,实现了村集体经济发展与贫困群众增收的双赢目标,2018年顺利摘掉贫困村帽。

胜岭村是一个典型的传统客家村寨。其一,从人口构成看,同姓客家人约占七成。“胜岭村以客家人为主,且客家人均姓‘刘’,约占该村总人口的67%;非‘刘’姓的人当中的大部分为外来媳妇,以汉族居多,还有毛南族、壮族、傣族、苗族等少数民族,主要来自广西的其他城市、云南省及贵州省。”[18]其二,从族源认知看,村民认同度高且趋于一致。村民对族源的认知以村中祖祠雕刻的《祖祠序》所提及为准,族祖参猷公籍居广东增城河塘,乾隆年间,其孙鸿扬公游历贵县(至今贵港市)时爱上了郁江沿岸的青山绿水,故举家迁徙至思龙一里(近胜岭村)创业,开枝散叶。此外,村中户均一本的《刘氏族谱》还详尽记载着历代祖先的丰功伟绩、祖先墓形图与墓碑图、族群世系表等,可以提供详实的佐证材料。其三,从村落文化看,客家传统气息浓厚。隆重的祭祖活动、强烈的风水意识、尊老爱幼与辈分明晰的家族孝道,使客家人传承了团结互助的优良传统。该村寨的礼物流动与情感融合主要体现在以下四个方面。

(一)土货进城与情感归属

土货,这里指的是当地产的食品,主要包括五谷杂粮、特色小吃、时令果蔬以及肉禽蛋品。土货进城指的是流动村民携带乡村土货进城。在胜岭村,流动村民对土货情有独钟,在接受问卷星调查的278名流动村民中,87.5%的村民表示“2023年,本人有从村里携带土货进城的经历”,且超过一半的村民“超过3次”。在被携带进城的土货中,特色小吃所占比例最高,九成以上的流动村民表示“曾经携带”。以“粄”为例,“粄”是当地村民最喜爱的传统美食之一。“粄”是客家人的特色词汇,食材主要由糯米粉、粘米粉及馅料组成,可咸可甜,当地最常见的是萝卜粄和黄糖粄。经过揉透米粉、隔夜静置、满塞馅料、柴火蒸熟等几道工序后,“粄”既可以趁热吃,也可以冷藏若干个月,食用时加热即可。受迁入地文化的熏陶,当地村民不再延续中原文化的面食习惯,他们就地取材,食用稻米,在秉承了中原的烹调技术的同时,他们创制了独特的地方美食。在现代社会辗转流动的客家村民,除逢年过节外,在日常返乡时,家人也会特意做好一顿丰盛的“粄”,让他们带到异乡继续细尝。一位在北京定居的客家村民认为,每次返京携带着母亲亲手制作的“粄”倍感温暖,也时常记起家乡的童年趣事。当问及携带土货进城是否麻烦时,大部分村民承认“比较麻烦,大包小包”。但当回到城里,每次品尝家乡土货时,又深感“当初的麻烦都是值得的”“能吃上在城里难以买到的家乡土货是一种幸福”。此外,豆腐酿、米粽、梅菜扣肉、腊肠等美食也成为胜岭村流动村民经常携带进城的土货。关于携带土货进城如何保鲜问题,村民普遍表示保鲜方法视距离与气候而定,如果路途不远且天气凉快,便用保鲜袋封好即可;如果路途较远且天气炎热,则在土货四周摊上冰袋以降温保鲜。

除特色小吃外,五谷杂粮、时令果蔬以及肉禽蛋品也颇受流动村民喜爱。其一,五谷杂粮讲究耐储存。主要包括大米、糯米、红薯、芋头、玉米、花生、黄豆、绿豆等,也包括加工后的农产品如玉米粉、花生油、红薯干等。以玉米粉为例,胜岭村村民喜喝玉米粥,将晒干剥好的玉米粒加工打磨成粉,每次食用时,加热锅中水后,倒入少量玉米粉煮开即可。玉米粥成本低、做法简单、口感好,不易产生饥饿感,容易成为村民田间休憩时的一道美食。流动村民从小离不开玉米粥,即使离开家乡若干年,也对家乡的玉米粥念念不忘。因此,许多流动村民喜欢扛着沉甸甸的玉米粉返城,每袋5~10千克 不等。一位常年在南宁务工的村民表示,虽然城里随处能买到玉米粉,但是家人种植的玉米更香,磨出来的玉米粉更正宗。其二,时令果蔬讲究新鲜。主要包括龙眼、荔枝、石榴、芒果、豆角、生菜、苦瓜、莲藕等,也成为流动村民的挚爱,在他们看来,土货越“土”越好,纯天然、无污染。以龙眼为例,每逢七八月份,村里的龙眼挂满枝头。如果流动村民恰好返乡,就连枝带叶地采摘,然后用大型塑料袋装好并携带进城。其三,肉禽蛋品讲究散养。主要包括土鸡、土鸭、土鸡蛋、土鸭蛋等。流动村民普遍认为,市场上难以购买到真正散养的家禽及其蛋品。如果有自驾车,他们喜爱携带活禽,相反如果乘坐公共交通工具,他们便提前宰杀或加工。而土鸡蛋、土鸭蛋容易破裂,村民习惯将其放入盛满木糠的箱子以防受损。一位在东莞从事餐饮业的村民表示,他最喜爱家乡的荷叶鸡,虽然可以在外地购买,但是食材无法与家乡的媲美,口感会大相径庭。事实表明,土货的流动频率、数量,与接收者和赠与者的空间距离长短呈反比。空间距离越远,土货流动频率越低、数量越少;空间距离越短,土货流动频率越高、数量越多。村民主要出于礼物交通成本、礼物保鲜时长等因素考虑。

关于土货进城广受欢迎的原因,王宁归结于流动者的消费惯习与消费场域的匹配程度。流动者倾向于选择直接携带本土化消费品或用家乡的制作方式在流入地购买原材料进行加工,王宁将这两种方式称为“实体性文化随迁”和“编码型文化随迁”[17]31。胜岭村流动村民克服各种困难坚持携带土货进城的动力也与王宁所说的“消费惯习与消费场域的匹配程度”分不开,且在条件允许下,流动村民往往优先选择“实体性文化随迁”而非“编码型文化随迁”,该动力主要是从流动村民的个体视角分析。调查发现,流动村民携带土货进城的另一动力是乡土情感,该动力主要是从流动村民与留守村民的互动视角分析。在受访的流动村民中,超过七成者“流动时长累计超过3年”,且流入地相对固定,“比较习惯流入地的饮食”。一位在惠州从事快递行业的村民表示,两广地区的饮食习惯差别不大,但吃着从家乡捎带过来的花生油,他心里愈发踏实,因为花生是父母亲手种植的,花生油是大哥将剥好的花生米运到镇上榨油房加工而成的,每年能吃到家乡的花生油,说明父母健在与兄弟团结。可见,流动村民即使漂泊多年,工作模式与生活方式已经融入流入地,但他们的乡土情感依旧未改,仍然深嵌在由血缘、姻缘与地缘共同编织的关系网络中,土货进城成为流动村民与留守村民的重要情感链接点。

关于土货进城的消费问题,主要涉及土货的原材料成本、加工费以及运输费三个方面。胜岭村的调查结果显示,土货的原材料成本与加工费主要由流动村民的原生家庭,尤其是父母或兄弟姐妹承担。通常情况下,在流动村民返村前,原生家庭已备齐土货,让他们返城时顺便带走土货。流动村民也无需在意土货的费用,相反认为这是原生家庭对自己的一种偏爱。一位在天津某高校执教的村民表示,每次从老家满载而归,装着家人满满的爱。土货的运输费往往不高,因为土货主要由返乡的流动村民顺带返城;如果是家人邮寄土货进城,费用则由家人支付。因此,土货进城的消费成本大部分由流动村民的原生家庭承担。他们之间极少有账目需要“清算”,明显是流动村民“欠”原生家庭的。当问及每次大概费用,一位52岁的留守村民坦言,弟弟每次从外地回来,他们都给他准备多种土货,家禽蛋品和特色小吃的成本相对较高,每次花费200~300元。他们从未让弟弟给钱,都是自家人,期盼他常回家看看。事实上,这种传统的、支出少于付出的土货进城,蕴含着流动村民淳朴、怀旧的乡土情感,同时体现出原生家庭尤其是父母对漂泊后辈的疼爱与关怀。综上,土货进城体现了文化随迁,出发点是乡村,目的地是城市,载体是流动村民,形式是携带土货,动力是乡愁,结果是流动村民在庞大的城市消费场域中依旧保留着本土消费习惯。

(二)科技下乡与情感回报

科技,这里指的是城市科技产品,主要包括家电、营养品与保健品以及日常生活用品。科技下乡指的是流动村民将城市科技产品携带返乡,与土货进城的流向截然相反。胜岭村离武乐镇约4公里路程,快递驿站设至镇一级,村级暂无,这给村民网络购物造成较大的不便,且大部分留守老人不会网络购物,因此科技下乡的执行者主要为流动村民。被调查的91.4%流动村民表示:“2023年,本人有给原生家庭购买城市科技产品的经历”,在诸多科技产品中,家电比例占九成以上,营养品与保健品比例约占七成,日常生活用品比例约占六成。家电有大家电和小家电之分,大家电如冰箱、彩电、空调、热水器等,主要通过商家直接发货的形式下乡,小家电如电饭煲、微波炉、热水壶、按摩枕、电热毯等,则主要通过流动村民返乡时顺带。大部分的营养品与保健品主要是流动村民为家中老人或儿童购买,如蛋白粉、营养液、胶囊、营养片、奶粉等。日常生活用品主要是流动村民为家庭全员或部分成员购买,如家纺、茶具、服饰、箱包、鞋靴等。营养品与保健品、日常生活用品往往成为流动村民返乡时携带的礼物。一位85岁的留守老人表示,他有3个儿子,他跟小儿子生活,但小儿子也常年不在家。他使用的家电主要由小儿子购买,由商家送货上门和安装。儿子们每次回家都给他带点礼物像衣服、营养片、茶叶等,生日礼物像按摩枕、老人帽等。一位在柳州从事电子产品行业的村民表示,他喜欢给父母更换手机,以前他们不会使用微信,买个老人手机就行。现在不一样了,他们玩微信挺熟练,他看着有合适的手机就给他们带回去。

科技下乡之所以广受欢迎,主要有孝道文化的传承与村民对城市科技产品的高度认同两个方面原因。一方面,孝道文化是科技下乡的深层次推力。从某种程度上看,外流村民的城市消费是年轻一代对老人的回报与关爱,弥补“儿大不在娘身边”的愧疚,希望不在城市生活的父母同样能享受现代科技的便利。一位在贵港从事水果批发行业的村民表示,父母养育了他,现在他们年老了,他却打工经常不在家,希望通过赠送礼物的方式表达感恩之情。另一方面,城市科技产品的认同是科技下乡的直接推力。长期以来,城乡之间在地域、资源、交通、物流、文化等方面的巨大差异性使现代科技产品在乡村普及的广度与深度存在一定的滞后性。集镇也有家电超市和生活超市,然而在品牌、类型、价格、质量、售后等方面与城市仍存在差距。一位中年留守妇女表示,她的家公近两年身体较弱,她老公时常从城里带一些营养品回来给他补。城里的东西品种多、有品质保证,他们得选购大品牌。

关于科技下乡的消费问题,支出主要由流动村民独力承担。阎云翔认为:“中国的孝敬是单向流动、无需回礼的馈赠类型。在孝敬馈赠的双边关系中,处于优势地位的永远是受礼者,而不是送礼者,礼物自下而上地流动。”[5]258胜岭村流动村民主动承担科技下乡支出的主要原因与阎云翔所说的结论相符。大部分受礼者表示,这是子女的孝心,也是自身多年付出的回报,受礼自然坦然。从某种意义上看,科技下乡是流动村民回馈原生家庭的,流动村民将赠送科技产品视为对父母的情感回报,也没有期待父母“买单”或回礼。这种物质的、单向的、支出大于回报的科技下乡,再次体现了城乡之间的文化随迁,出发点是城市,目的地是乡村,载体是流动村民,形式是邮递或直接携带,动力是报恩,结果是留守村民在城市的消费场域外依然能分享现代科技产品。

(三)生活互照与情感关怀

礼物除了有形的,还有无形的,即礼物不一定体现在看得见摸得着的“物”,也体现在人际交往过程中的“情”。调查发现,胜岭村村民生活互照的涉及范围较广,且始终是无形礼物的重要组成部分。

流动村民为留守村民提供的生活互照主要体现在运作助学基金会、提供进城“临时家”以及推荐城市就业三个方面。其一,在运作助学基金会方面,为经济困难的优秀学子雪中送炭。2009年,胜岭村自发筹建了“兄弟助学基金会”,基金会会员共189名,主要为经济收入较高、村中威望较大的流动村民。受益者主要为家庭条件较差、无固定收入来源的留守村民。基金会采取“筹借+运作”的模式,通过自愿原则共筹资金116万元,理事会以放贷、投资等形式实现资金运转,于2011年年底获利共48万元1。基金会将资金返还会员,将获利部分留作基金继续使用。根据会规,凡村中经济困难户的后代考取国内外的重点高校,每人可获0.5万~1万元不等的助学金。此外,基金会通过派代表参加升学宴、欢送高材生出门等形式,表达对弱势村民及其后代的关爱与帮助。一位受助者表示,他在2016年考取北京理工大学那年得到了基金会1万元的资助,及时解决了全家的燃眉之急。他能感受到基金会对后辈的厚爱和期待,现在他也成了基金会会员,希望能将这份互助传递下去。基金会会长坦言,这份奖励仅是绵薄之力,略表心意。其二,在提供进城“临时家”方面,为进城尚无落脚点的村民减免后顾之忧。进城尚无落脚点的村民主要有进城的谋职者、求学者和办事者。这些村民的进城次数和城市熟人往往“双少”,人际关系主要在村里。一位在黑龙江求学的大学生坦言,他每次到东北都要在北京转车,但车次时间要等到第二天,加上自己也想在北京玩几天,可惜他支付不起昂贵的住宿费。在北京工作的堂叔对他很好,和婶婶每次都热情地招待他,让他安心地住在他们家。这位大学生的堂叔则表示,这是亲人之间的互助,谁都有需要帮助的时候,能拉亲人一把是一种幸福。其三,在推荐城市就业方面,为就业困难的村民排忧解难。一方面,不少外流村民从事服务业,学历不高、工作强度大、待遇差以及福利难以保障等诸多问题使他们随时面临失业风险,生活经济的压力又让他们渴望缩短工作交替的周期。而村中部分留守村民从未进城谋职,他们的就业意识不强,就业方向迷惘,面临着更大的就业压力。另一方面,在城市立足的外流村民,他们往往工作较稳定、收入较高、人脉关系较广,在工作单位甚至本行业中处于中上阶层,具有推荐亲邻就业的优势。一位在深圳房地产业从事人力资源管理工作的村民认为,房地产业的就业岗位很多,员工的流动性很强,得经得起“大浪淘沙”。他很愿意推荐亲邻就业,无论是高材生还是建筑工人。这样既方便了亲邻又方便了公司,属于双赢合作。

留守村民为流动村民提供的生活互照,主要体现在帮助关照留守亲人和帮助携带礼物进城两个方面。在帮助关照留守亲人方面,八成以上被访的流动村民表示:“2023年,本人有求助亲邻关照留守亲人的经历”,其中“主要求助关照家中老人”占50.1%,“主要求助关照家中儿童”占31.3%,“主要求助关照家中病、残、孕人员”占18.6%。流动村民普遍对留守亲人带有歉意,在收入与陪伴难以周全的情况下,他们唯有向亲邻求助。一位在温州从事家具行业的村民表示,他每两年回一次老家,近年来更少了。家里有年老的父母,还有一个大哥一个小妹,小妹嫁人了极少回去,大哥也外出打工了。他只能拜托村里的一个堂弟关照他们,堂弟在村里从事伐木业,对他的父母挺好。一位在重庆从事餐饮业的村民提到,家里有一个快70岁的伯父,因小儿麻痹导致右脚不灵便,至今单身独居。这两年身体明显差了,他又不在伯父身边,只能委托他的堂哥平日关照他。伯父的生活费由他和堂哥承担,他出钱多一些,堂哥出力多一些。在帮助携带礼物进城方面,95.7%被访的流动村民表示,“2023年,本人有求助亲邻携带礼物进城的经历”。在外漂泊的村民,对家乡土货的眷恋或许是一种“永恒”。因此,留守家人通常托进城办事尤其自驾车的村民顺带土货。礼物虽不贵重,却满载情义。一位在南宁从事红酒批发行业的村民坦言,他最爱吃母亲散养的土鸡。村里经常有送货进城的亲邻,母亲煮好白切鸡就让他们顺带过来。亲邻从不拒绝,相反还会热情地送过来。

可见,与土货进城、科技下乡相比,生活互照略有不同。其一,形态不一,前者是物质性的礼物流动,后者是精神性的礼物流动。其二,流向不一,前者是单向性,后者既有单向性也有双向性,如村民借宿时赠送土货以表感激之情。其三,关系圈大小不一。前者集中在原生家庭,后者则扩至同族甚至同宗范围。

(四)人力互助与情感互惠

人力互助也是胜岭村无形流动礼物的重要组成部分。人是寻求归属感的社会动物[19],与生活互照相比,人力互助更凸显流动村民与留守村民之间的合作,且互动周期较长,往往需要持续若干天。

人力互助主要体现在农忙互助、红白喜事互助、祭祖互助以及化解内部矛盾等方面。其一,在农忙互助方面,村民采取“积分”的赶场方式完成。在胜岭村,候鸟式务工者约占所有流动村民人数的四成,他们在农闲时进城务工,农忙时返乡。农忙活主要集中在水稻收割、甘蔗收割与水果采摘,由于工作量大与抢收时间紧,村民内部自发形成互助小组,通常由5~8户村民构成。农忙期间,村民采取每户出一人、集中轮流式赶场的形式。每户参与的收割场数均有“积分”记录,折抵后的最终剩余场数,由参与场数偏少的农户支付额外的劳务费用。举例而言,假设每场收割劳务费为80元,5名互助村民中有3名村民参与收割场数为6,另外2名村民参与收割场数为5,折抵场数后这2名村民应该各向那3名参与6场的村民每人支付1场劳务费用,即每人各付费用240元。一位从事传统农耕的留守村民表示,自己人在农忙时需要相互帮助。他们(流动村民)很少在家,他能帮就帮。平时农田出现什么问题、国家出台什么新的补助政策,他得知后肯定也会第一时间通知他们。其二,在红白喜事互助方面,村民秉持共享共担原则。客家人极其注重红白喜事,操办较隆重。娶亲、嫁女、入新居、贺寿等喜事得准备充足,提前数天向亲邻发请柬。村民“有钱出钱有力出力”,积极参与筹备工作。只要条件允许,流动村民就努力返村,相反必定以户为单位,由家人代表参加贺宴,同时委托家人将心意(红包)带到。遇村中老人尤其与自身有血亲关系、有威望的长寿者去世,流动村民通常连夜赶回,亲力参与筹办丧宴、烧衣、出殡、上坟等事宜。一位上个月从河北赶回来参加堂叔丧宴的村民表示,红事他可以出钱不出力,但白事他得参与,哪怕被老板辞退他也得请假回家。堂叔生前对他很好,如果他不参与,村中舆论压力会很大,估计大家得说他忘恩负义。他们家也有老人,百年后也得靠亲邻帮忙料理后事。现在他不参与,以后轮到他家时,别人也有理由不参与。比如,抬棺材最少得6个人,现在壮实的中青年人不好找,大家必须相互帮忙才能顺利料理后事。其三,在祭祖互助方面,村民极其重视齐心合力。调查发现,大部分流动村民没有因离家远而降低参与祭祖活动的积极性。胜岭村的祭祖活动在每年的清明节和重阳节各一次。两节前后,流动村民陆续返乡,与家中男女老少共同准备祭品、到祖祠和祖坟上香。客家人素有祖先崇拜与风水信仰,村民通过筹款多次修复祖祠。未参与祭祖活动的流动村民,通常会主动捐款以表孝心。其四,在化解内部矛盾方面,村民秉承“劝和不劝分”的原则。内部矛盾主要包括宅基地、田地或山林的划分异议、分家权责不明确、婆媳矛盾、养老问题、邻里纠纷等,村中一旦出现矛盾纠纷,亲邻和村老通常在第一时间介入调解,视情况通知村委会。如果涉及纠纷较大,不少流动村民还会主动返村出谋划策。留守村民往往愿意听取他们的意见,认为他们懂法律、眼光长远。一位种植茂谷柑的村民认为,他们的伯父在贵港是个有名气的商人,见多识广,族内大事他们都愿意听听他的看法和建议。一位在北海从事海鲜批发行业的村民表示,他常年不在家,家里的山林被承包商私自占用都不知道。幸亏村里的堂哥告诉他,他立马寻求村委会出面协助解决问题。可见,人力互助涉及的人数较多,事件也较复杂。村民在日常各自奔波忙碌,当面临关键问题时,大家万众一心,团结面对。互助过程凸显集体意识而非个人意识,城市的法治观念与乡村的礼治秩序得到较好的融合。

四、结果与讨论:礼物流动对城乡社会情感融合何以重要

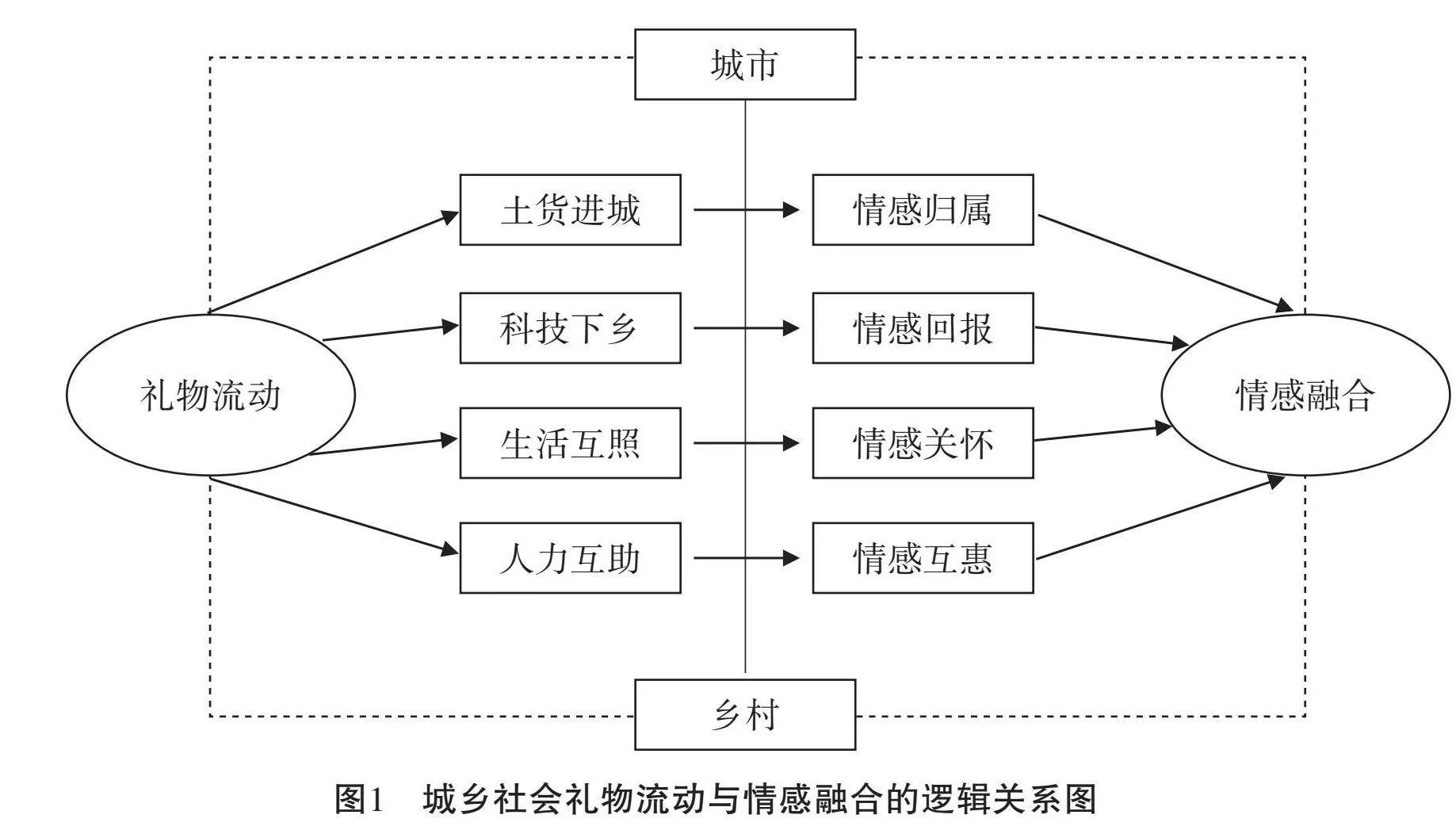

现阶段中国的城乡融合问题日渐凸显,城乡社会人力资源与经济发展的耦合系统不断地被构建与完善。在探讨人口融合、空间融合以及经济融合的同时,我们应该加强对情感融合的深入讨论。此外,在探讨城乡差距将乡村作为弱势方加以呈现的同时,我们应该充分挖掘城乡之间的互补性与互赏性。通过对一个华南乡村案例的田野研究发现,礼物流动促进城乡社会的情感融合,增进人与人之间、人与物之间、物与物之间的交流。具体关系见图1:

由图1可见,城乡社会礼物流动与情感融合关系紧密。礼物是传达社会情感的特殊工具,在人际交往的实践中扮演着至关重要的角色[20]。城市与乡村如同一对相依的齿轮,礼物流动如同一款润滑油,情感融合则如同齿轮的啮合,定期的、有效的润滑油介入,有利于齿轮的运作。因此,礼物流动是情感融合的实践路径之一,情感融合是礼物流动的归属与成效。流动礼物主要体现在土货进城、科技下乡、生活互照和人力互助,情感融合主要体现在情感归属、情感回报、情感关怀和情感互惠,两者呈现一一对应的关系。一是土货进城有利于情感归属。土货进城是流动村民将乡村消费惯习移至城市消费场域的过程与结果,其背后充盈着乡土情结。二是科技下乡有利于情感回报。科技下乡是流动村民将现代科技产品移至乡村消费场域的过程与结果,其背后充盈着报恩情结。三是生活互照有利于情感关怀。生活互照是流动村民与留守村民从物质性到精神性互助的转变与结果,其背后充盈着存眷情结。四是人力互助有利于情感互惠。人力互助是流动村民与留守村民共同应对突发事件的团结与结果,其背后充盈着互惠情结。礼物流动有利于拉近城乡差距,促进城乡融合发展,为建立新型工农城乡关系添砖加瓦。基于以上分析,本文将进一步探讨以下三个问题:

(一)城乡社会是否存在“纯情感性”礼物流动

作为一种代偿性供养资源,礼物日益普遍,同时发挥着与留守成员的情感维系功能[21],可见,礼物流动对社会秩序与关系构建起着不可抹杀的特殊作用,一些学者习惯将研究焦点放到礼物的物质性、工具性与理性以及礼物背后的实践意义、权力象征与政治逻辑,因此,他们认为“纯情感性”礼物仅能理论性地存在,在现实社会中不可能存在。

城乡社会礼物流动的实践表明,礼物一开始并非“礼物”,而是普通物品,经由赠予者与接收者的关系定位及私人赋值,最终镶嵌于赠送礼物的特殊场景。关系定位是指双方是否具有亲密关系,亲密关系或血缘或姻缘的原生关系,也可以是非亲人胜似亲人的超越关系,相反,无原生关系或功利性、目的性强的连带关系则是非亲密关系;私人赋值是指除受市场规律(worth)影响外,礼物的价值高低(value)还来自双方的主观判断,且具有相对独立性,如一位村民千里迢迢从家乡带来一袋红薯干送给了北京的堂叔,双方认为“礼轻情意重”。有时候,接收者与赠予者对礼物的私人赋值的不同而产生冲突,如赠予者自认极有诚意,并非带有目的性地赠予接收者,而接收者认为对方有求于己,带有隐形的目的性,如一位村民坦言,堂妹送给她一瓶从法国带回来的品牌香水,还请她到五星级宾馆喝咖啡,她挺感动但心里很清楚堂妹想让她推荐一份体面的工作。可见,礼物性质是被后天赋予而非先天具有的。原生家庭通过土货进城表达对流动村民的牵挂,流动村民则通过科技下乡实现对原生家庭的反哺,血缘、姻缘的亲密关系以及“情感无价”的双方赋值,通过“顺带”“托带”等无修饰的赠送场景实现礼物流动,同时村民并没有期待对方回赠礼物,他们的背后是乡村“土货”与城市“科技”的交融,从该视角看,城乡社会存在“纯情感性”礼物流动,其并非理论性地抽象存在,而是真实呈现于日常生活中,主要源于中国儒家的孝道文化与家族成员的利他主义。

(二)城乡社会“礼物流动”与“礼物交换”的区别

严格来说,“礼物流动”与“礼物交换”有着本质差别。“礼物流动”强调礼物流向的动态过程,可以是单向的,也可以是双向的;可以是理性的、功利性的,也可以是情感的、利他性的。“礼物交换”强调礼物流向的动态结果,是双向的、理性的以及功利性的,交换者期待着对方礼物的回馈。如胜岭村的留守老人给在外打工的儿子包粽子、做“粄”,并不是为了让儿子回赠一张按摩椅。同样地,在外打工的儿子给留守老人带回来一张按摩椅,并不是为了让老人下次更心甘情愿地给自己包粽子、做“粄”。因此,城乡社会之间的“礼物流动”比“礼物交换”使用更贴切。

当然,“礼物流动”与“礼物交换” 可以随时转换。如果将赠予者与接收者的血缘、姻缘关系扩大至地缘、业缘关系,如村民们的生活互照与人力互助,“我”之所以愿意帮助身边人,是希望“我”在需要的时候也能得到身边人的回赠。在这样的赠送场景中,使用“礼物交换”比“礼物流动”更贴切。也有学者提出用馈赠与回馈的时长加以解释,时长越久,越容易弱化双方交换的目的性。如父母养育子女,投入了多年的“礼物”,或许是为了换取子女日后的孝顺与反哺。同理,成年子女经常给父母赠送各种礼物是为了回馈他们多年来的养育之恩,这笔恩情“债”已欠若干年,“礼物”的回赠理所当然。从该视角看,“礼物流动”已然转换成“礼物交换”。然而,如果把所有的“礼物流动”尤其是“纯情感性”的礼物流动通过延续时长转换成“礼物交换”,人与人之间的真情、关爱、慷慨、体贴等情感因素将荡然无存,现代社会有可能被物质、经济、理性所围困,人与人之间充斥着虚伪、自私、算计与冷漠,这明显与中国的儒家思想、家国文化相违背。综上,本文认为“礼物流动”更适用于中国社会,它并非否认“礼物交换”的广泛存在,相反将后者包含其中,同时激发学术界对“纯情感性”礼物流动的关注与挖掘。

(三)礼物流动背后的工农互助与情感融合

城乡社会“工农互助”既包括产业中的工业与农业,也包括行业群体中的工人与农民。城市是全国各地流动人口的聚居地,在不断交往交流交融的过程中形成了文化大熔炉。礼物流动为城乡融合提供了较好的心理预期与深化土壤。土货进城是农副产品融入城市的过程,也是流动村民的消费习惯与乡土韵味融入城市的过程。乡村是城市劳动力的蓄水池,也是城市商品的取材之地与销售回流的重要区。科技下乡是现代科技融入乡村的过程,流动村民“亦工亦农”的双栖身份,有利于促进城乡社会工农互助。

礼物流动体现了道德与经济具有天生的耦合性。无论在古代社会,还是现代社会、后现代社会或未来社会,一味追求 “人情”“感情”“道德”的社会是乌托邦社会,一味追求“效率”“分工”“利益”的社会是冷漠型社会,两种社会均是极端化的社会,不是现实的、幸福的社会。因此,我们在强调礼物“工具性”与“情感性”对立性的同时,还要重视两者的统一性。在中国社会,礼物体现了血缘、姻缘、地缘、业缘等多重关系的叠加组合,是赠予者与接收者阶段性的关系重构,不管是“纯情感性”“纯理性”,还是“情感理性混融”的礼物流动,在客观上均能促进城乡社会的情感融合。在思考缩短城乡经济差距的同时,也应该充分发挥礼物流动对构建城乡和谐家园的重要作用。

[参考文献]

[1] 习近平.坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重" 举全党全社会之力推动乡村振兴[J/OL].求是,2022(7)[2024-07-15].http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2014/2022-04/01/c_1128515384.htm.

[2] 中华人民共和国国家发展和改革委员会规划司.“十四五”规划《纲要》名词解释之122|城乡融合发展[EB/OL].(2021-12-24)[2022-12-20].https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfzgh/202112/t20211224_1309380.html?code=amp;state=123.

[3] 习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调:加快构建新发展格局" " 增强发展的安全性主动权[N].人民日报,2023-02-02(1).

[4] 莫斯.礼物:古式社会中交换的形式与理由[M].北京:商务印书馆,2016.

[5] 阎云翔.礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络[M].李放春,刘瑜,译.上海:上海人民出版社,2016.

[6] 王铭铭.物的社会生命?:莫斯《论礼物》的解释力与局限性[J].社会学研究,2006(4):225-238.

[7] 张亚辉.道德之债:莫斯对印欧人礼物的研究[J].社会,2020(3):173-211.

[8] 布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2003.

[9] 马凌诺斯基.西太平洋的航海者[M].梁永佳,译.北京:华夏出版社,2002:153-154.

[10] 萨林斯.石器时代经济学[M].张经纬,郑少雄,张帆,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2009:101-102.

[11] DERRIDA J. Given time: counterfeit money[M]. Chicago:University of Chicago Press,1994:67-70.

[12] 翟学伟.中国人的人情与面子:框架、概念与关联[J].浙江学刊,2021(5):53-64.

[13] 杨天保,袁丽红.传统礼俗消费的经济人类学考量:兼以华南为例[J].广西民族研究,2013(2):52-57.

[14] 李全敏.礼物馈赠与关系建构:德昂族社会中的茶叶[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012(4):18-22.

[15] 黄玉琴.礼物、生命仪礼和人情圈:以徐家村为例[J].社会学研究,2002(4):88-101.

[16] 赵旭东.礼物与商品:以中国乡村土地集体占有为例[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2007(4):395-404.

[17] 王宁.流动的消费本土性:劳动力迁移中的文化随迁:以本土性饮食文化的跨境流动为例[J].山东社会科学,2015(10):27-34.

[18] 黎莹.贵港客家:孝道文化与乡村秩序[M].北京:中央民族大学出版社,2019:13.

[19] 何月华.少数民族农民工的身份认同与城市融入:基于广西南宁一个少数民族农民工聚居地的考察[J].广西民族研究,2019(2):74-82.

[20]" 刘自强,董国皇.城市化背景下礼物交换与人际互动:宁夏南部回族人情表达的文化人类学阐释[J].青海民族大学学报(社会科学版),2017(1):112-117.

[21] 戚务念.不在一起的共同生活:中国农村留守儿童的家庭教养机制[J].民族教育研究,2022(4):135-145.

[责任编辑:玉 璐]