激活“输入” 强化“输出”

摘 要 基于文秋芳的“输出驱动—输入促成假设”理论,深入探讨高中语文写作课堂中“语言输出尝试—语言输入—语言输出展示”的逆向教学设计模式。以统编必修下册第六单元“单元学习任务”中的《叙事要引人入胜》为例,详细阐释逆向教学设计的具体实践步骤,旨在帮助教师更科学、有效地开展语文作文教学,从而达成理想的教学效果。

关键词 输出驱动 输入促成 逆向教学设计

在高中语文写作教学中,教师常遵循“先输入后输出”的教学顺序,即先教授修辞手法、文体结构等输入内容,再引导学生进行创作。然而,即便配合读后写作、读写结合等形式的教学,学生在输出环节的表现仍不尽人意。因此,有必要重新审视并优化语言输入与输出的关系。本文依据逆向教学设计理念及文秋芳的“输出驱动—输入促成假设”理论,构建了“语言输出尝试—语言输入—语言输出展示”的逆向教学设计模式。在此模式下,首先学生通过语言输出尝试,进行简短的口头或书面表达,以此发现自己的语言不足和具体需求,进而激发学习动机。接着,进入语言输入阶段,教师根据学生需求提供高质量的语言输入材料,包括听、读等多种形式的文本,帮助学生有针对性地学习和内化语言知识。最后,通过语言输出展示,学生完成更为复杂的语言输出任务,展示学习成果和进步。

一、逆向教学设计相关理念

1.“输出驱动—输入促成假设”理论

文秋芳提出的“输出驱动—输入促成假设”强调,在语言习得过程中,输出是驱动力,输入则是完成输出任务的辅助手段。写作教学中,通过先输出,学生能发现自身语言不足,从而在输入阶段进行针对性地学习。输出任务为学生设定了明确的学习目标,促使他们在输入过程中更加积极主动地参与,这种方法不仅提高了学习效率,还增强了学生的语言综合运用能力,为教学目标的实现提供了有力支持。

2.逆向教学设计的可行性分析

“逆向教学设计”主张在教学活动开始前先明确教学目标,再根据目标预设评价方式和标准,最后设计具体的教学活动。在高中语文作文课堂中,采用逆向设计模式可遵循以下流程:首先,确定输出展示的目标;其次,根据目标预设评价方式;最后,设计输出尝试和输入活动。明确的目标和评价标准使教学活动更具方向性和针对性,同时通过输出尝试让学生发现自己的不足和需求,在输入阶段有目的地学习。最终,通过输出展示环节检验学习效果,巩固所学知识,提升语言运用能力。这种设计使得教学过程更加清晰、有序,学生参与度更高。

二、基于逆向教学设计理念的写作教学过程概述

在写作教学中,教师应充分了解学情,包括写作技能、语言能力及写作习惯等方面,设计具有交际意义的教学活动,使学习过程贴近实际应用。例如,可以组织写作对话、模拟情景写作或写作比赛等活动,让学生在实践中感受写作的乐趣和意义。在输出尝试阶段,学生通过实践明确自己的知识缺口;在输入阶段,教师则提供有针对性的指导材料和练习,帮助学生逐步理解和吸收新知识;在展示阶段,利用丰富的语言支架和讨论帮助学生更好地组织和表达自己的观点,展示学习成果。

三、教学实例

本文以统编必修下册第六单元“单元学习任务”中的《叙事要引人入胜》为例,深入探讨逆向教学设计的具体操作过程,旨在引导学生领悟叙事文的魅力所在,并扎实掌握叙事写作的基本技巧。逆向教学设计的核心在于从目标出发,教师首先明确学生应知应会的内容,随后精心策划输入与输出活动,使学生在实践中深化对叙事写作技巧的理解与应用。借助逆向教学设计,学生不仅能在输出展示阶段展示个人写作成果,还能在输入环节中汲取必需的知识与技能,从而高效达成写作教学的既定目标。

1.兴趣激发,明确教学目标

课程伊始,教师以《猎狮》这篇短篇小说为引子,引发学生兴趣:“请大家细品《猎狮》,思考作者是如何使叙事引人入胜的?又运用了哪些技巧?”随后,组织学生分组探讨该小说如何通过情节设置实现波澜起伏的效果,并结合具体情节分析掌握兴波澜生变化的方法,进行组内交流分享。

教师总结学生回答,进行《猎狮》短篇小说的剖析:故事以电报和运尸为线索,一波三折,一折为丈夫狩猎身亡,二折为收到狮尸,三折为丈夫尸体在狮腹内。

巴布告别妻子,携弟赴非洲狩猎。(顺笔)

巴布不幸遇难。(逆笔)——第一个波澜

伊莉娜请求邮寄丈夫遗体回家。(顺笔)

却收到一具“狮尸”。(逆笔)——第二个波澜

伊莉娜再次要求归还丈夫遗体。(顺笔)

弟弟回电:“巴布在狮腹内。”(逆笔)——第三个波澜

为达到教学预期,让学生初步了解什么是事件的波澜,教师进行追问——为什么这篇小说能获奖?让学生明晰叙事要引人入胜,就要注意写出情节的曲折起伏,要善于利用事件本身的曲折性和复杂性制造悬念、欲扬先抑、巧设伏笔。如《水浒传》中林冲的故事,从“误入白虎堂”到“刺配沧州道”,从“棒打洪教头”到“风雪山神庙”,一波三折,扣人心弦,牢牢地抓住了读者。

接着,教师借助学生感兴趣的“网络文学”话题,创设问题情境,布置输出展示任务:“探索网络文学的‘爽点’所在,思考哪些元素吸引了你,并尝试撰写一段富含‘爽点’的情节。”构建具有实际交流价值的场景,激活学生的写作热情。

讨论结束后,教师明确本节课的教学目标:

①学会敏锐观察生活细节,捕捉“情理之中,意料之外”的事件,丰富个人写作素材库。

②熟练运用悬念、抑扬、反转等叙事技巧,细化故事的情感、环境、人物等细节,使人物形象更加饱满,故事更具吸引力。

③注重展现情节中蕴含的深层情感与思想。

④深入理解并掌握兴波澜生变化的方法,运用隐喻、比喻等修辞手法,巧妙设计情节,设置悬念与高潮反转。

⑤掌握使叙事引人入胜的具体策略,通过变换叙述视角与结构,增强故事的复杂性和吸引力。

2.设计语言输出任务,强化写作技能指导

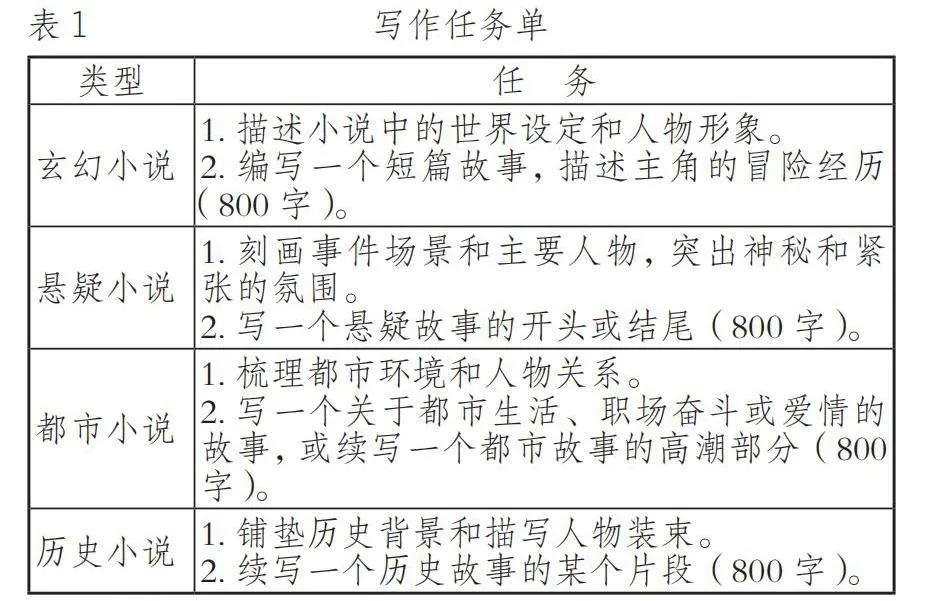

教师向学生展示玄幻、悬疑、都市、历史等不同类型小说,激发学生的创作欲望,并布置语言输出尝试任务(见表1)。

在这一教学活动中,教师巧妙地为学生提供了四种中国网络文学类型,鼓励他们根据个人兴趣进行选择并创作。在输出尝试阶段,教师引导学生详细描述自己所选网络文学的制作过程,随后敏锐地发现学生描述中存在逻辑混乱、思维受限、叙述贫乏以及故事平淡等问题。基于对学生现有知识水平的了解,教师精心构建了语言输出展示活动的框架,并提供了针对性的网络文学写作技法指导,如精选叙述视角、巧妙设置事件波澜(包括悬念法、情节突转法、误会铺陈法、抑扬结合法等),以及追求“意料之外,情理之中”的叙事效果,有效帮助学生突破叙事平淡直白的困境。

观察任务实施进展,教师欣喜地发现,学生在语言输出展示活动中展现出了强烈的求知欲和高度集中的注意力。他们能够自我反思,清晰地识别出自己的知识盲点,并积极主动地填补这些空白,从而增强了对故事情节的敏感度,并及时修正自身不足。这种自我意识极大地激发了学生的学习动力,使他们更有目标地投入到后续的输入环节学习中。因此,这样的教学设计不仅显著提升了学生的语言输出能力,还极大地激发了他们的学习兴趣和自主性,为语言习得注入了强大的内在动力。

3.语言输入

语言输入环节旨在让学生从阅读材料中有效提取信息,以支撑其后续的语言输出展示活动。在这一模式下,教师明确告知学生教学目标,引导学生有针对性地关注并提取关键信息。通过分步骤的细致引导,教师确保了学生在信息吸收过程中的高效与有序。例如,阅读《绿水青山图》片段,引导学生学习场景铺陈和以人贯穿主题的手法;而阅读《戏院》一文时,则重点教授学生如何设计悬念,以引人入胜的方式展开叙事。

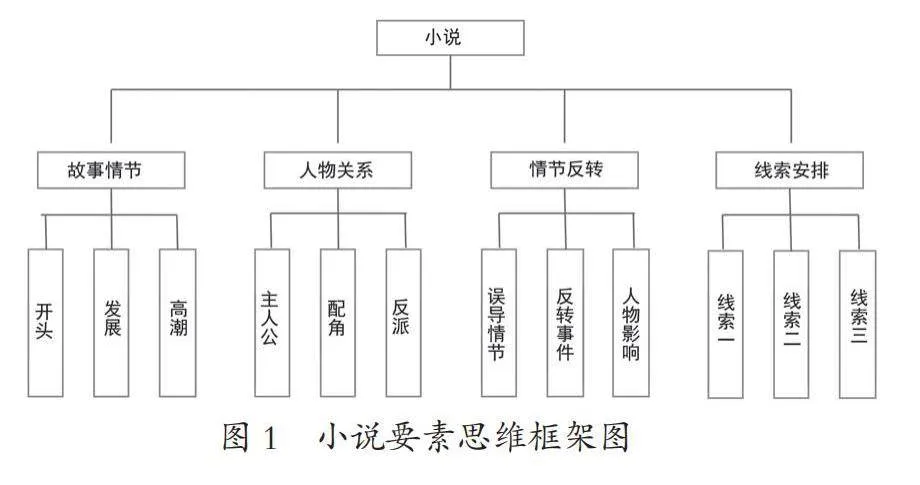

为进一步深化学生的学习体验,教师还构建了详尽的思维导图(见图1),为学生从现实生活中的人物、故事或场景中取材提供了有力的辅助工具。在初次输入环节中,学生奠定了坚实的基础知识;随后,借助辅助材料和思维框架图,他们再次输入并系统整理信息,从而在头脑中构建起清晰的知识结构,为实际写作奠定了坚实的基础。

4.语言输出展示与评价

为了丰富展示形式,教师设计了一项基于角色扮演的展示评价活动。通过PPT详细展示“作家”角色的职责及操作规范,激发学生的参与热情。活动中,学生自由抽签决定谁将扮演“作家”,该角色需向全班阐述其创作网络小说的心路历程,而其余学生则扮演“编辑”,负责捕捉并记录“作家”讲述中的关键词汇和亮点。展示结束后,依据“故事情节”“人物关系”“情节反转”及“线索安排”四项标准进行评价。教师首先对“作家”的表现进行点评,并从“编辑”中随机选取一位进行反馈。这样的评价方式不仅增强了学生的参与感和兴趣,还确保了课堂参与的公平性。同时,“编辑”角色的设定促使学生认真聆听、积极思考,有效提升了他们的注意力和评价能力。

此外,口头评价与随机抽取编辑评价的方式相结合,使学生在展示自己作品的同时,还能获得来自同学和教师的及时反馈。这种互动形式不仅锻炼了学生的语言输出能力,还教会了他们如何有效组织和表达自己的想法,并在他人的反馈中持续改进。

四、结语

本文深入探讨了基于“输出驱动——输入促成假设”理论的逆向教学设计在中学语文作文课堂中的有效应用,并通过具体课例生动展示了该设计的实施过程与显著成效。该理论强调,通过引导学生主动进行语言输出,有效激发其学习动机,促进其对输入语言内容的深度内化。同时,高质量的语言输入为语言输出的质量提供了保障。为帮助学生克服写作难题,教师应设定清晰可行的活动目标,精选适合学生水平的语言输入材料,合理调控活动难度,并在输出展示环节给予学生精准有效的评价。通过这种逆向教学设计,学生能够逐步提升综合语言运用能力,特别是在高中语文作文课堂中展现出更强的创造力和表达能力。

[作者通联:广东英德市第一中学]