把握学科知识 增进学科理解

摘要:基于“素养为本”视角,以“沉淀溶解平衡”为知识载体,以数据为证据材料,运用沉淀溶解平衡常数来判断反应进行的方向以及进行的程度,旨在增进学科理解,更好地在教学中体现化学学科核心素养.

关键词:沉淀溶解平衡;溶度积常数;化学学科理解;专业素养

中图分类号:G632文献标识码:A文章编号:1008-0333(2024)28-0141-04

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出《化学反应原理》板块从化学反应与能量,化学反应的方向、限度和速率以及水溶液中的离子反应与平衡等方面,探索化学反应的规律及应用.选考化学的同学在学习了必修课程,有了一定的化学基础之后,通过该板块的学习,引导学生进一步认识化学变化所遵循的基本原理,初步形成关于物质变化的科学观念.了解化学反应中能量转化所遵循的规律,赞赏运用化学反应原理对科学技术和人类社会文明所起的重要作用,发展化学学科核心素养.

下面以板块中的主题3——水溶液中的离子反应与平衡中的“沉淀溶解平衡”为例,来谈一谈化学反应原理对初三化学及高一必修课程中一些化学知识的解释作用,以努力增进学科理解,争取做到深度学习.

1弱酸不能制强酸吗?

往氯化钙溶液中通CO2气体,会出现沉淀吗?

观点一:会出现,CO2溶于水,生成碳酸,碳酸能电离出碳酸根离子,与Ca2+结合成沉淀.

观点二:不会出现,CaCl2+CO2+H2OCaCO3+2HCl,假定生成了碳酸钙,但同时又生成了盐酸,盐酸又把碳酸钙溶解了.所以我们看到碳酸钙固体中加盐酸,碳酸钙能溶解,反应还生成使澄清石灰水变浑浊的CO2气体.但是反过来,往氯化钙溶液中通CO2,不管通多长时间,都没有沉淀生成.由此老师给了学生一个结论:弱酸不能制强酸.

果真弱酸不能制强酸吗?往硫酸铜溶液中通H2S气体,可见黑色沉淀,写成化学方程式:CuSO4+H2SCuS+H2SO4.同学们发现不对了,这个反应中分明是弱酸氢硫酸反应生成了强酸硫酸.这是怎么回事呢?

我们学了反应原理,学了化学平衡常数,知道在一定温度下,如果某反应的化学平衡常数K>1×105,就认为该反应能进行完全,反之,若化学平衡常数K<1×10-5,就认为该反应几乎不能进行.

往氯化钙溶液中通CO2气体,假设CaCl2+CO2+H2OCaCO3+2HCl能进行,将CO2和H2O写成H2CO3,写作离子方程式:Ca2++H2CO3CaCO3+2H+,该反应的平衡常数K=c2(H+)/[c(Ca2+)c(H2CO3)]=[c2(H+)·c(CO2-3)]/[c(Ca2+)·c(CO2-3)·c(H2CO3)]=Ka1(H2CO3)·Ka2(H2CO3)]/Ksp(CaCO3)=4.30×10-7×5.61×10-11/4.96×10-9=4.86×10-9,K1×10-5,所以反应不能进行.

再看硫酸铜溶液中通H2S气体,离子方程式:Cu2++H2SCuS+2H+,该反应的平衡常数K=c2(H+)/

[c(Cu2+)·c(H2S)]=[c2(H+)

·c(S2-)]/[c(Cu2+)·c(S2-)

·c(H2S)][Ka1(H2S)·Ka2(H2S)]/Ksp(CuS)=9.1×10-8×1.1×10-12/1.27×10-36=7.88×1016,K1×105,所以反应正向进行程度很大,几乎完全.

用平衡常数K来判断反应能否进行和进行的程度如何是可靠的办法.当然,在初三或者是高一必修阶段,学生尚未具备化学平衡常数的基础,但在教学过程中教师不能简单地一概而论,给出一些言之凿凿的错误结论.而当学生有了知识基础以后,教师要及时设计教学环节,引导学生用新原理去解释旧知识,以达到知识灵活运用的目的.2用氯化钙溶液鉴别碳酸钠和碳酸氢钠溶液,可行吗?

在高一认识碳酸钠、碳酸氢钠的性质时,会遇到一个问题:能否用氯化钙溶液鉴别碳酸钠和碳酸氢钠?实验是检验化学的唯一标准,当我们向碳酸氢钠溶液中滴加氯化钙溶液,发现也会有沉淀,当时作如下解释:碳酸氢根在水溶液中会发生电离,生成碳酸根离子,所以也有沉淀碳酸钙生成,因此一般不能用氯化钙溶液鉴别碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液.但是问题又来了,碳酸氢根电离生成碳酸根离子的同时也生成了氢离子,氢离子不是会溶解碳酸钙吗?

碳酸氢根离子部分电离产生碳酸根离子:HCO-3H++CO2-3,Ca2+和CO2-3结合成CaCO3,促使CO2-3的电离平衡正向移动.同时溶液中会产生一定量的H+,H+应该会把CaCO3溶解.这是定性分析.但是如果我们关注离子之间量的关系,作如下分析:

为计算方便,我们假设将0.2 mol·L-1 CaCl2溶液和0.2 mol·L-1 NaHCO3溶液混合,混合后c(Ca2+)=0.1 mol·L-1,c(HCO-3)=0.1 mol·L-1,HCO-3H++CO2-3,

Ka2=[c(H+)·c(CO2-3)]/c(HCO3-)=5.6×10-11,则c(H+)=c(CO2-3)=5.6×10-11×0.1=5.6×10-12 =5.76×10-6,所以溶液中Qc(CaCO3)=c(Ca2+)·c(CO2-3)=0.1 mol·L-1×5.76×10-6=5.76×10-7>Ksp(CaCO3)=5.0×10-9,所以有沉淀碳酸钙生成.

假设等浓度(设为2a mol·L-1)的CaCl2溶液和NaHCO3溶液混合,混合后c(Ca2+)=a mol·L-1,c(HCO-3)=a mol·L-1,HCO-3H++CO2-3,Ka2=[c(H+)·c(CO2-3)]/c(HCO3-)=5.6×10-11,则c(H+)=c(CO2-3)=5.6×10-11×a

所以溶液中Qc(CaCO3)=c(Ca2+)·c(CO2-3)=a mol·L-1×5.6×10-11×a<Ksp(CaCO3)=5.0×10-9,则无沉淀产生.由此计算出a<7.46×10-3,则CaCl2溶液和NaHCO3溶液的原始浓度小于1.49×10-2mol·L-1时两溶液混合无沉淀产生.

化学反应能否进行,跟反应物的用量有直接关系,抛开反应物的量谈反应能否发生是毫无根据的.《普通高中化学课程标准(2017版2020年修订)》对水溶液中的离子反应和平衡提出的教学策略就是要“关注水溶液体系的特点,结合实验现象和数据等证据材料,引导学生形成认识水溶液中离子反应和平衡的基本思路”[1].根据化学平衡常数,结合沉淀溶解平衡进行相关定量计算,对于反应能否发生有说服力.

3难溶电解质的Ksp越小,在溶液中就越先析出吗?

溶解度是学生在初三化学中就学习的,指在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质质量.初三学生学习用质量分数对溶液的浓度进行表征,已知不同物质的溶解度,就可以计算一定温度下不同物质饱和溶液的质量分数.进入高中后,学生学习了利用物质的量浓度对溶液浓度进行表征,物质的量浓度在化学实验和实际生产中有更为广泛的用途.而沉淀溶解平衡常数Ksp是难溶物在水中的溶解平衡常数,是一定温度下难溶物在水中解离成的各离子的物质的量浓度的幂之积.因此,溶解度和溶度积常数Ksp都可以表征物质在水中的溶解程度.

溶度积常数Ksp作为一种特殊的平衡常数,也是用来判断沉淀溶解平衡的重要依据.当溶液中的Qc<Ksp,沉淀溶解;当Qc=Ksp,达到沉淀溶解平衡状态;Qc>Ksp,析出沉淀.对于不同的难溶物,Ksp越小,就越易析出沉淀吗?

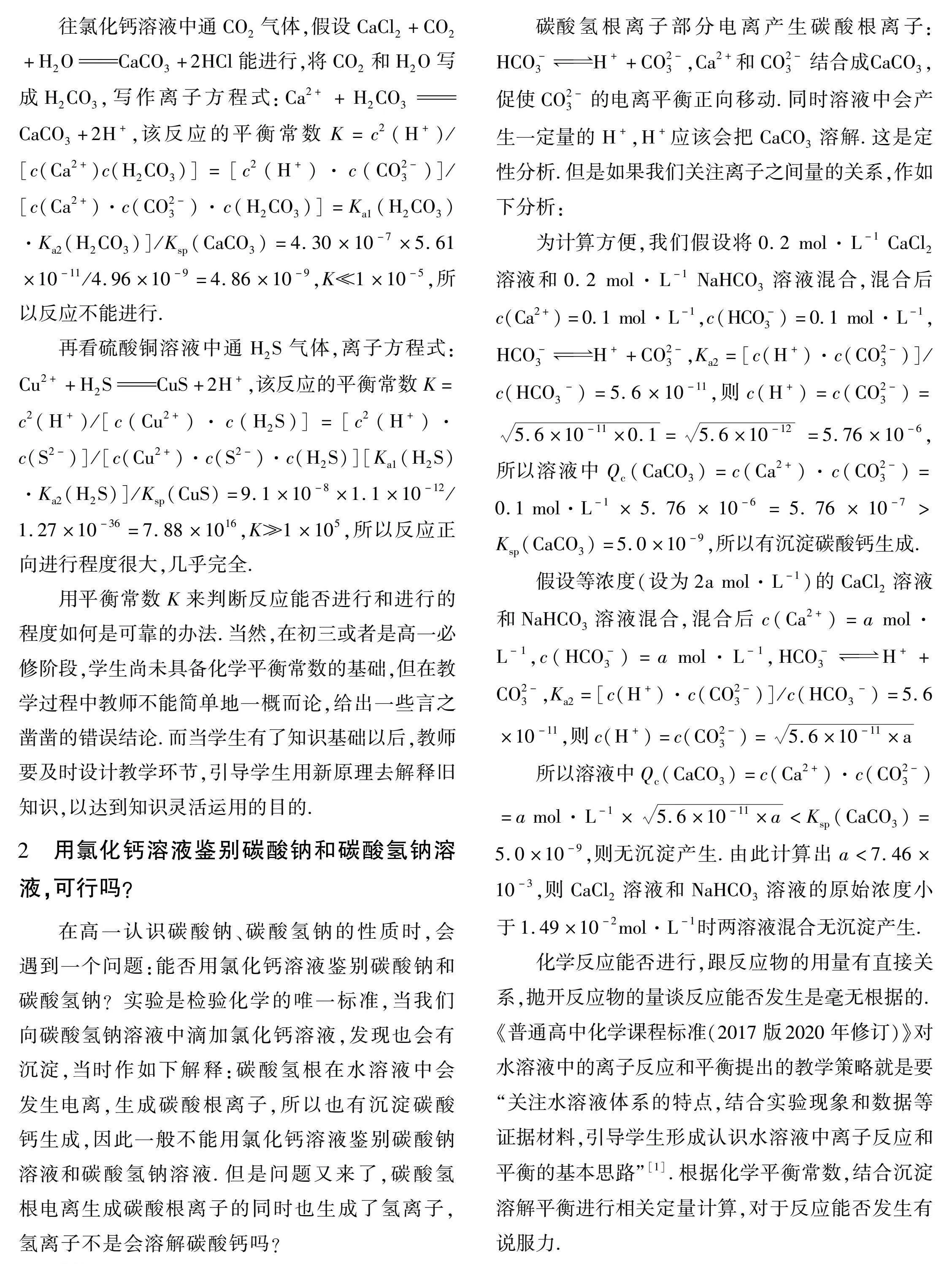

例1向浓度均为0.1 mol·L-1的Cl-、Br-、I-的混合溶液中逐滴滴加AgNO3溶液,生成三种不同沉淀需要的c(Ag+)列表如下:

溶度积最小的碘化银要开始沉淀需要的c(Ag+)最小,所以开始逐滴往混合溶液中滴加硝酸银溶液时,一定是先达到碘化银的Ksp,所以碘化银首先沉淀.

例2向浓度均为0.1 mol·L-1的CO2-3,SO2-4的混合溶液中逐滴滴加BaCl2溶液,生成两种不同沉淀需要的c(Ba2+)列表如下:

从表中可知,溶度积更小的硫酸钡要开始沉淀需要的c(Ba2+)浓度更小,所以从无到有,开始逐滴往混合溶液中滴加氯化钡溶液时,一定是先达到硫酸钡的Ksp,所以硫酸钡首先沉淀.例3向浓度均为0.1 mol·L-1的Cl-、CrO2-4的混合溶液中逐滴滴加AgNO3溶液,生成两种不同沉淀需要的c(Ag+)列表如下:

从表中可知,溶度积常数:Ag2CrO4< AgCl,但是在c(CrO2-4)=c(Cl-)时,逐滴滴加硝酸银溶液,随着溶液中银离子溶度增大,首先达到的是氯化银的Ksp,所以氯化银首先析出.为什么会出现这种情况呢?很显然,此处的Ag2CrO4,AgCl两种银盐的形式不同,Ksp=各离子浓度的幂之积,导致出现了与例1、例2不同的情况.

因此我们在判断沉淀析出时,如果是同类型的难溶物,Ksp越小,越早析出.如果是不同类型的难溶物,需要根据Ksp和一种离子的浓度,求算另一离子浓度,需要的离子浓度越小,越早析出.

4为什么工业生产中总是要把铁元素氧化为Fe3+然后去除呢?

我们发现,在以矿物为原料进行无机化合物制备与提纯、废水处理等领域,通常利用沉淀法将某些杂质离子分离除去.其中,要除去铁元素时,基本上都是先把矿石酸溶,铁的氧化物转化为Fe2+和Fe3+,然后加氧化剂,将Fe2+全部氧化为Fe3+,再通过调节pH值,使Fe3+转化为

Fe(OH)3沉淀再过滤除去.Fe2+和Fe3+的氢氧化物都是沉淀,为什么一定要把溶液中的Fe2+氧化为Fe3+之后再除去呢?

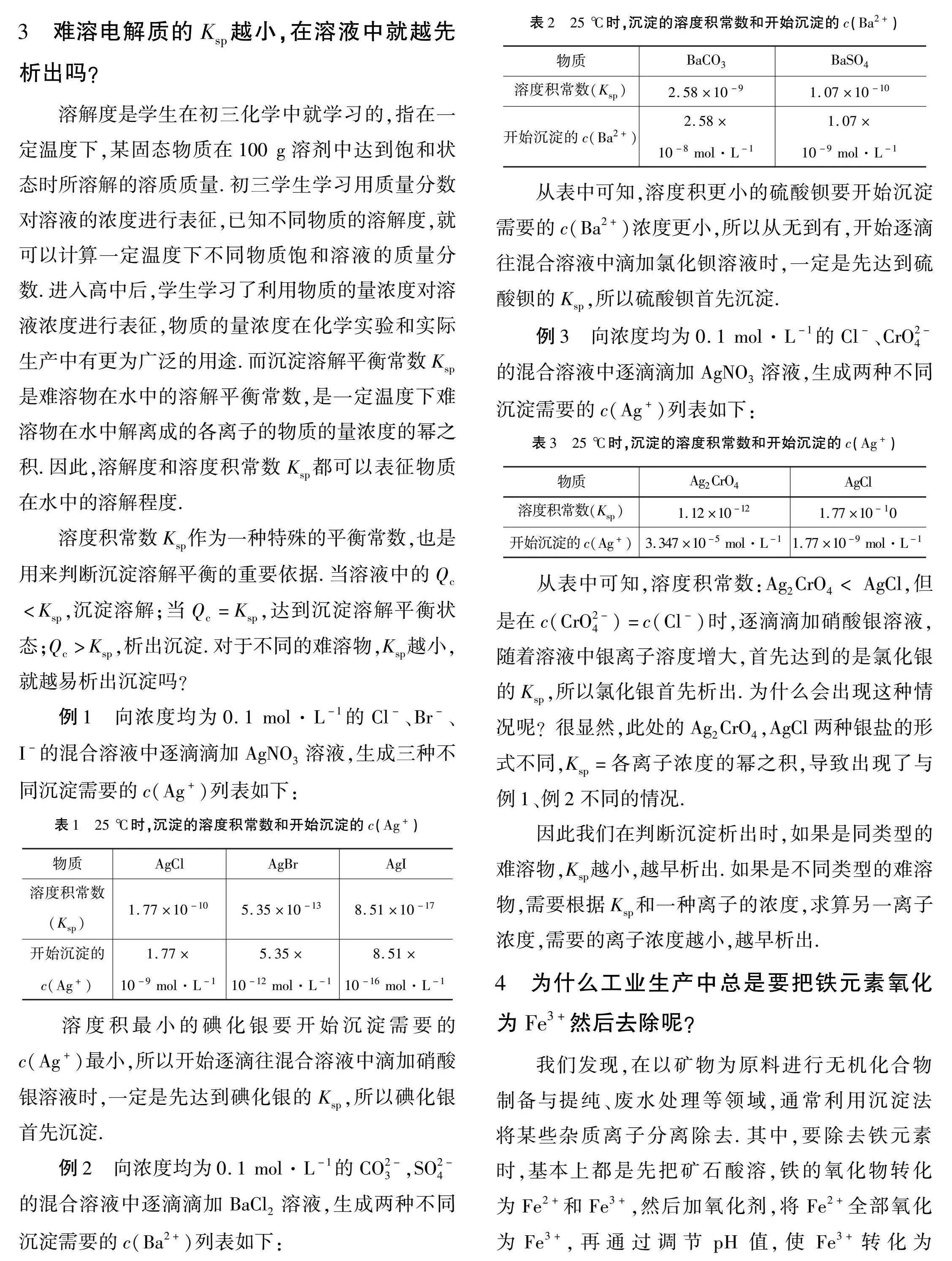

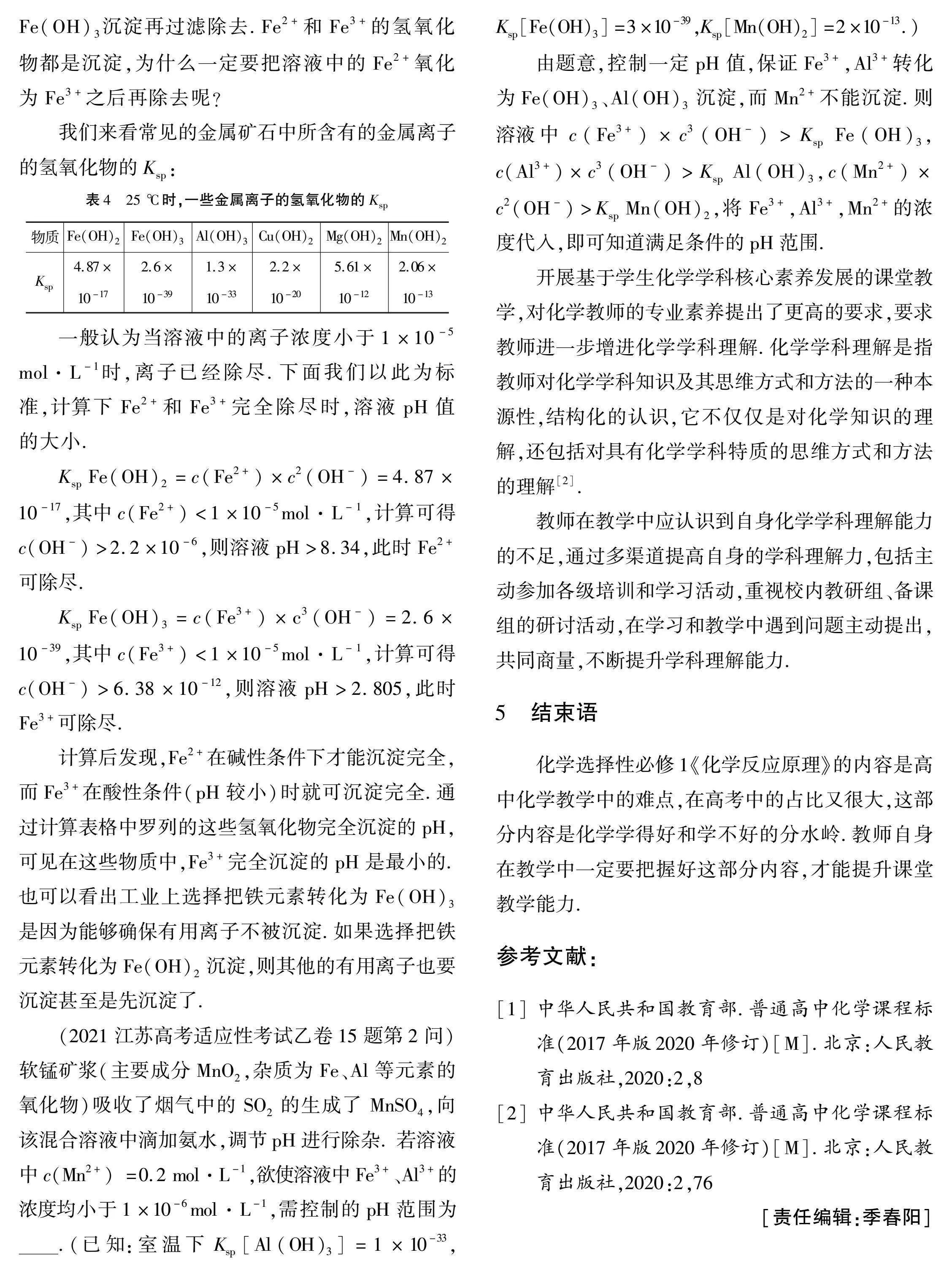

我们来看常见的金属矿石中所含有的金属离子的氢氧化物的Ksp:

一般认为当溶液中的离子浓度小于1×10-5mol·L-1时,离子已经除尽.下面我们以此为标准,计算下Fe2+和Fe3+完全除尽时,溶液pH值的大小.

Ksp Fe(OH)2=c(Fe2+)×c2(OH-)=4.87×10-17,

其中c(Fe2+)<1×10-5mol·L-1,计算可得c(OH-)>2.2×10-6,则溶液pH>8.34,此时Fe2+可除尽.

Ksp Fe(OH)3=c(Fe3+)×c3(OH-)=2.6×10-39,

其中c(Fe3+)<1×10-5mol·L-1,计算可得c(OH-)>6.38×10-12,则溶液pH>2.805,此时Fe3+可除尽.

计算后发现,Fe2+在碱性条件下才能沉淀完全,而Fe3+在酸性条件(pH较小)时就可沉淀完全.通过计算表格中罗列的这些氢氧化物完全沉淀的pH,可见在这些物质中,Fe3+完全沉淀的pH是最小的.也可以看出工业上选择把铁元素转化为Fe(OH)3是因为能够确保有用离子不被沉淀.如果选择把铁元素转化为Fe(OH)2沉淀,则其他的有用离子也要沉淀甚至是先沉淀了.

(2021江苏高考适应性考试乙卷15题第2问)软锰矿浆(主要成分MnO2,杂质为Fe、Al等元素的氧化物)吸收了烟气中

的 SO2的生成了 MnSO4,向该混合溶液中滴加氨水,调节pH进行除杂. 若溶液中c(Mn2+) =0.2 mol·L-1,欲使溶液中Fe3+、Al3+的浓度均小于1×10-6mol·L-1,需控制的pH范围为.(已知:室温下Ksp[Al(OH)3]=1×10-33,Ksp[Fe(OH)3]=3×10-39,Ksp[Mn(OH)2]=2×10-13.)

由题意,控制一定pH值,保证Fe3+,Al3+转化为Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀,而Mn2+不能沉淀.则溶液中c(Fe3+)×c3(OH-)>Ksp Fe(OH)3,c(Al3+)×c3(OH-)>Ksp Al(OH)3,c(Mn2+)×c2(OH-)>Ksp Mn(OH)2,将Fe3+,Al3+,Mn2+的浓度代入,即可知道满足条件的pH范围.

开展基于学生化学学科核心素养发展的课堂教学,对化学教师的专业素养提出了更高的要求,要求教师进一步增进化学学科理解.化学学科理解是指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本源性,结构化的认识,它不仅仅是对化学知识的理解,还包括对具有化学学科特质的思维方式和方法的理解[2].教师在教学中应认识到自身化学学科理解能力的不足,通过多渠道提高自身的学科理解力,包括主动参加各级培训和学习活动,重视校内教研组、备课组的研讨活动,在学习和教学中遇到问题主动提出,共同商量,不断提升学科理解能力.

5结束语

化学选择性必修1《化学反应原理》的内容是高中化学教学中的难点,在高考中的占比又很大,这部分内容是化学学得好和学不好的分水岭.教师自身在教学中一定要把握好这部分内容,才能提升课堂教学能力.

参考文献:

[1]

中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:2,8

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:2,76

[责任编辑:季春阳]