新高考背景下高中物理教学优化路径探究

摘要:高考是课堂教学的“风向标”,高考制度的变革为当前物理课堂教学提出了更高的要求.以物理学科作为研究对象,简述新高考对物理教学的影响,并结合“力的分解”教学实践为例,从激活学生探究欲望、搭建系统化知识体系、培养学生科学探究素养和问题解决能力等方面展开研究,旨在提升高中物理课堂教学质量,促进核心素养的落实.

关键词:新高考;高中物理;核心素养;科学探究

中图分类号:G632文献标识码:A文章编号:1008-0333(2024)28-0123-03

新高考“3+1+2”模式,使得考试变得更加公正公开,给予了学生更多的自主权,并且能够通过考试挖掘出综合水平更强、潜力更大的学生.就高中物理这一学科来说,新高考制度下,考试形式、考查侧重点也随之发生变化,更加关注学生的科学探究素养、问题分析和解决能力以及创新能力等.物理新高考和新课标同向共进,更加关注发展学生的核心素养.面对这一改变,高中物理教师要及时反思当前课堂教学中的不足,并聚焦新高考下的要求,尽快做出调整,使得学生在“学得更有趣、学得更有效”中,促进物理学科核心素养的形成与发展.

1新高考对高中物理课堂教学的影响

首先,考查方式更加多元化,更加关注学生的核心素养.纵观新高考下的物理试卷,题目更加关注学生的学科能力,要求学生多角度、多层次地思考问题、分析问题,并利用物理概念、规律解决问题.例如,2023年湖南高考试卷中就以“小球从匀质凹槽半长轴右端点由静止开始下滑”中,要求学生从情境抽象建模出“人船模型”“板块系统”等,并借助动量守恒定律和机械能守恒定律进行分析和解答[1].

其次,试题情境更加生活化,强调学生的实践能力.例如,2023年全国物理卷就以“电子束通过适当的非匀强电场聚集”作为情境载体,对“运动与电场力”进行了考查.跟传统物理试题题目相比,新高考下物理试题更贴近学生的实际生活,更加关注学生问题分析和解决能力,旨在实现物理知识的灵活应用.

最后,试题中渗透了社会主义核心价值观,充分凸显了学科育人价值.新高考背景下,物理考试题目中将爱国、爱党、科技等元素渗透其中,且指向社会主义核心价值观,旨在落实“立德树人”要求.例如,在2021 年湖南试卷中,就出现了“复兴号”动车组、空间站天和核心舱;在2023年湖南试卷中,出现了人造太阳,将科技进步、爱国情怀等元素渗透到了考试试卷中[2].

2新高考背景下高中物理教学优化路径探究

2.1创设情境,激发学生探究动机

新高考视域下,教师应立足物理和实际生活的内在联系,积极创设生活情境,使得学生在熟悉的情境中,经历猜想、思考、实践等过程,产生浓厚的探究动机,形成浓烈的学习兴趣.

在“力的分解”教学中,教师在设计课堂导入的时候,联系实际生活,为学生创设了两个生活化的情境:

情境一:在班级中选出两名力气最大的男生,让他们像拔河比赛一样对拉一条长绳.待双方进入到僵持状态后,教师又找来一名班级内力气最小的女生,利用手指在绳子中间的位置,沿着垂直的方向轻轻一拉,结果却出人意料:两名力气很大的男同学瞬间被力气很小的女同学拉了过来.面对这一现象,教师提出问题:谁能解释一下这种现象?难道女生力气更大?

情境二:教师为学生设计了“绳提重物”的游戏,如图1所示,要求两位同学通过拉绳子的方式将重物慢慢提起.引领学生进行观察,并思考:伴随着重物提升和两同学之间的距离增大,绳子的拉力大小会出现什么变化?两位同学的绳子能被水平拉直吗?

纵观这两个情境,紧贴高中生的实际生活,使学生积极主动地参与到问题的探究中.就情境一来说,既贴近学生的实际生活,又十分有趣,在很大程度上激发了学生的认知冲突,使得学生从内心产生了解决问题的欲望,进而形成积极主动的学习行为;就情境二来说,游戏中的器材来源于生活,并且人人都有直接经验.学生在游戏情境的亲身体验中,发现只要重物垂直挂在绳子上,绳子就永远也拉不直.可以说,在这两个生活化情境和问题的引领下,学生不仅产生了浓厚的探究兴趣,也在生活情境中经历体验、观察和思考等活动,最终在身临其境的探究学习中,形成了强烈的探究动机[3].

2.2连接新旧知识,建构系统化知识体系

物理新高考视域下,更加关注知识的系统性、结构化.鉴于此,教师在组织课堂教学时,应立足于物理知识的内在逻辑关系,帮助学生建构起系统化的知识体系.在“力的分解”教学中,教师就立足于“力的分解”和“力的合成”之间的内在联系,依托现代信息技术、互动提问等方式,带领学生对其展开回顾复习,之后再在“力的合成”这一旧知识的基础上,将“力的分解”这一新的概念引出来.接着,教师又指导学生结合所学的物理知识,将“已知力分解成为两个共点分力”画出来,教师则结合学生的完成情况给予点评.之后,教师又借助多媒体信息技术,通过动画的方式,将一个力在不受外界条件限制的情况下的分解情况展示出来.在此基础上,教师继续提出问题:我们日常生活中手拉行李箱时,如何对拉力进行分解?之后,教师又借助图像分析的方法,针对绳子斜向上拉小车产生效果展开演示,指导学生观察,并围绕这一现象进行分析.在这一教学过程中,教师立足力的合成和分解之间的逻辑关系,指导学生先对力的合成进行回顾复习,并在此基础上,自然而然进入到力的分解教学中,使得学生顺利进入到新知识探究学习中.同时,学生在温故探新的学习过程中,促进了新旧知识的联系,使其更好地满足新高考下的要求.

2.3设计探究活动,培养学生探究能力

物理新高考对于学生的探究能力提出了更高的要求.鉴于此,教师应聚焦学生的科学探究能力,结合教学内容,为学生精心设计探究活动,使得学生在体验科学探究的过程中,经历“提出问题、设计实验、分析结果”等学习过程,促进科学探究能力的全面发展.

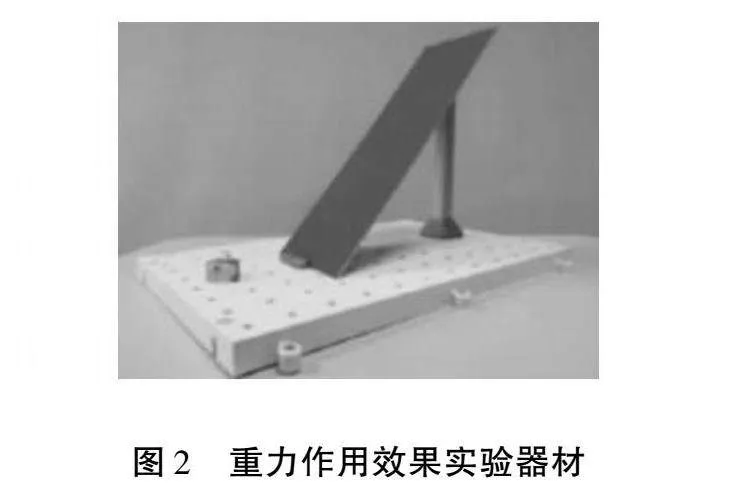

在“力的分解”教学中,教师在引领学生对“斜面上物体所受重力的分解”进行探究时,就采用了探究式教学模式.在具体教学中,教师围绕教学内容,联系学生的实际生活,为其设置了问题:结合你的生活经验,并利用所学的知识,对斜面上物体所受重力的作用效果进行猜想,并说出猜想的依据.这一问题贴近学生的实际生活,学生可联系坐滑梯的经验,形成猜想:重力一方面有沿斜面向下拉物体的作用效果,另一方面有挤压斜面的效果.在这一过程中,学生在问题的引领下,结合已有知识和生活经验,通过积极主动思考,形成了合理的猜想,为学生下一步开展探究活动奠定了基础;接着,教师给学生提供了器材(如图2所示),并要求学生利用教师提供的实验器材,结合所学的知识,独立设计实验方案,并在实验操作中,对之前的猜想进行验证.在具体验证的过程中,学生发现:如果将钩码置于斜面顶端,当斜面倾角比较大时,钩码就会出现下滑的现象.由此即可证明:重力可将物体沿着斜面往下拉;同时,结合弹性板的变形情况,可证明出:重力还可以使物体紧压斜面.如此,学生在实验探究的过程中,明确了重力可分解成为两个分力:一个沿着斜面向下的力,一个垂直于斜面的力.同时,学生在探究的过程中,也促进了科学观察、科学实验等素养的发展,使得学生在学习中促进了科学探究能力的发展[4].

为了进一步强化学生的科学探究素养,教师在学生探究的基础上,继续延伸和拓展,再次提出问题:如果将斜面的倾角进行改变,这两个分力又会出现什么变化?在这一问题的引导下,学生经过思考发现,单纯利用这一套装置无法将力精准测量出来.针对这一现状,教师就借助信息技术,采用数字化实验的方式,使学生在视频观看中完成该实验探究学习,真正实现了从定性分析到定量分析的探究过程.

2.4解决实际问题,提升学生实践能力

新高考强调“学以致用”,引导学生要运用所学的知识解决实际生活中常见的问题.鉴于此,教师应对其进行拓展和延伸,为学生补充生活中常见的问题,指导学生运用物理思维和知识对其展开分析和解答.

在“力的分解”教学活动中,教师在完成基本知识教学之后,为学生设计了生活化的两个问题.

问题一:利用本节课中所学的知识,解释实际生活中常见的现象.如高大的桥梁为什么要有很长的引桥?盘山公路为什么又长又弯?

问题二:结合所学的物理知识,解决实际生活中遇到的问题.如绳拉汽车、巧断钢丝.

通过这两个问题,学生能够在利用物理知识解释生活现象的过程中,对物理知识形成了深刻的理解;在运用物理知识解决生活问题的过程中,促进了知识的迁移,真正提升了运用物理知识解决问题的能力.久而久之,学生在理论知识联系生产、生活实际的过程中,自身的实践能力也随之提升,真正实现了学以致用的目标,满足了新高考下的要求[5].

3结束语

综上所述,高考作为高中教育的“风向标”和“指挥棒”,对课堂教学具有极强的导向作用.面对物理新高考中考查方式、考查内容的新特点,物理教师应树立“教学即育人”的理念,着眼于学生的全面发展,科学创设探究情境,搭建系统化知识体系,科学设计探究活动,强化学生实践能力,使学生在日常学习活动中,掌握扎实的基础知识,并促进科学探究、创新思维、问题解决能力等全面发展,更好地满足新高考的要求.

参考文献:[1]

梁富强.新高考背景下高中物理教学有效性的思考[J].高考,2024(17):3-5.

[2]何伟才.新高考背景下高中物理教学优化路径探究[J].考试周刊,2024(24):112-116.

[3]陈文成.新高考背景下高中物理课堂教学方法探讨[J].数理天地(高中版),2024(08):53-55.

[4]顾婷婷.新高考背景下高中物理教学策略研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2023.

[5]张顺威.新高考走班制背景下基于核心素养的高中物理教学策略研究[D].重庆:西南大学,2022.

[责任编辑:李璟]