笛福历史小说《瘟疫年纪事》中的数据伦理与真实书写

[摘 要] 笛福生活在一个数学与统计计算发展的年代,他受到17世纪统计学家佩蒂和格朗特的影响,在《瘟疫年纪事》中借用死亡统计数据描述了1665年伦敦爆发的黑死病及其给英国带来的巨大人口损失,为描述大瘟疫的历史原貌提供了一个完整而准确的视角。笛福引用死亡统计数据的动机在于增强大瘟疫事实记录的可靠性,以及基于这些事实叙述的准确性和权威性,让读者认可笛福笔下的伦敦大瘟疫是真实的。

[关键词] 丹尼尔·笛福 《瘟疫年纪事》 数据伦理 真实书写

[中图分类号] I06 [文献标识码] A [文章编号] 2097-2881(2024)29-0061-05

1665年—1666年,英国伦敦爆发了一场大瘟疫——腺鼠疫和肺鼠疫,这场瘟疫导致近10万人殒命[1]。大规模的死亡让英国人口大幅下降,伦敦瞬间成为一座“死亡之城”。1722年,现实主义小说家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)以伦敦大瘟疫为题材创作了纪实小说《瘟疫年纪事》,他在小说中借助大量的死亡统计数据,描述了伦敦人对当时这座城市“完全陷入绝望”的想象。

笛福在《瘟疫年纪事》中对死亡数据的准确引用与英国皇家学会统计学领域的两位人物约翰·格朗特(John Graunt)和威廉·佩蒂(William Petty)有关。芭芭拉·夏皮罗(Barbara Shapiro)在对17世纪的知识概率方法的研究中得出结论:笛福在《瘟疫年纪事》中对伦敦大瘟疫的真实历史记录源自英国皇家学会“对自然资源、经济和社会生活的精确描述”[2]。因此,对笛福历史小说《瘟疫年纪事》中死亡统计数据可靠性的探究,需要联系笛福生活时代数学概率学与统计学的发展背景,以及笛福在创作过程中形成的数据伦理观念来加以阐释。

一、格朗特、佩蒂与笛福的数据意识

格朗特是17世纪英国皇家学会的会员,他被视为人口统计学、流行病学和生命统计学的奠基人[3]。1662年,格朗特发表了著名的《对死亡统计表的自然与政治观察》(Natural and Political Observation Made Upon the Bill of Mortality)[4]。同年,这本书由皇家学会的印刷商约翰·马丁(John Martyn)出版,并在皇家学会的支持下出版了所有后续版本,格朗特的统计学方法得到广泛的推广[5]。这本书记录了伦敦流行病期间大量人口死亡的现象,为人口和健康数据的数值分析提供了模板,并提出了统计关联、统计推断和人口抽样的概念,使一种全新的知识成为医生、人口统计学家和数学家的思想[6]。

1650年,格朗特的好友、皇家学会会员、解剖学家兼经济学家佩蒂提出了“政治算术”(Political Arithmetic)[7]的概念。他通过类比“解剖学”和“算术”,让人们相信社会可以被科学地研究,并且每一个部分都可以被理解。佩蒂将格朗特的死亡率统计方法与数学概率学相结合,用于流行病学的调查。他提出要为流行病学建立准确而充足的数据库[3],并将其运用于社会、经济和政治问题的分析。

笛福生活在英国的启蒙时期,对信息科学技术的发展,尤其是数学概率学和统计学的发展抱着肯定的态度。笛福一生的活动也是多方面的,他涉足经济、政治、文学和历史多个领域,对格朗特、佩蒂的统计学和政治算术科学也非常了解。他在早期创作的作品《英国商业计划论》(A Plan of the English Commerce)、《论开发》(An Essay Upon Project)及《评论》杂志上均借用过佩蒂的政治算术观点来支撑其相关论述。笛福在其早期创作的作品中对数据的关注,说明了当时英国与欧洲的作家对定量分析和概率研究表现出浓厚的兴趣。笛福在创作《瘟疫年纪事》时,定量分析已经被用于流行病统计和预防之中,尤其是在天花的防治方面得到广泛运用。笛福在《瘟疫年纪事》中使用统计数据显然受到格朗特和佩蒂所提倡的使用数学来研究医学问题的影响。

早在1712年,笛福在《评论》杂志上发表有关瘟疫的文章时就翻印过一张1665年9月的《死亡数据统计表》(Bills of Mortality)来证实瘟疫带给人们的“苦难和恐惧是无法用语言表达的”[8]。他在《瘟疫年纪事》中对死亡统计数据的大量引用说明其十分了解英国皇家学会的科学活动。英国皇家学会追求科学知识的指导方针是客观、准确和质疑,认为科学研究应该直接观察自然和人类,并系统地记录数据,相信科学是“拯救人类的财富”[9]。科学数据是决定研究结论可信度的重要因素,笛福在其文学创作中受到格朗特和佩蒂定量分析、概率研究的影响,在《瘟疫年纪事》中引用了详细、准确的死亡统计数据和表格,以保证其书写的真实性。

二、《瘟疫年纪事》死亡统计数据的可靠性与不可靠性

《瘟疫年纪事》的叙事存在一种悖逆的矛盾现象。一方面,叙事者不厌其烦地使用大量数据来证明其叙事的可靠性,另一方面,叙事者H.F又宣称“每周《死亡统计数据表》从未有过完整的记录……有些地方根本就没有做出任何记录……”“那些教区公务员没有呈报完整的记录……”以至于叙事者“无从相信他们给出的记录是正确的,或者说事实上,他们处在我见到的这样一种混乱之中,无论如何都不能保持精确的记录”[10]。科学技术的发展让数据记录的准确性成为一种可能,但受现实因素的限制又不完全可靠。笛福在《瘟疫年纪事》中为读者提供大量数据的同时,也透露出对数据不完全可靠的矛盾看法。

一方面,笛福对佩蒂“政治算术”的方法论表达出不信任,他认为用数据对政治进行思辨只能产生与修辞的不稳定性相分离的真实,进而否定了统计数据在瘟疫来袭时可以帮助人们做出明智决定的看法。笛福在《英国商业计划》(A Plan of the English Commerce)一书中曾评论过,佩蒂提供的有关房屋、家庭和伦敦及其他人口稠密城市居民数量的计算结果不仅错误百出,而且荒谬可笑。笛福认为“计算死人而不是活人得到的人口数据是不准确的”,“死亡统计数据表以及死亡和埋葬的统计如果是错误的,那么,基于这些数据的统计也就是错误的”[11]。笛福对格朗特在《对死亡统计表的自然与政治观察》一书中涉及的数据以及由错误数据得来的统计分析持怀疑态度,也质疑统计数据能够在瘟疫袭来时帮助人们做出正确决定,因为这些统计数据通常是建构在笨拙而不可靠的数据收集基础上的。笛福在文中不厌其烦地表达了对《死亡统计数据表》的不信任,认为《瘟疫年纪事》中的死亡统计数据不可靠。

另一方面,笛福认同佩蒂和格朗特的观点并受其影响,他利用格朗特对伦敦大瘟疫人口死亡数据的分析来探讨《死亡统计数据表》不准确的缘由。格朗特强调数据收集的准确性和一致性,认识到对信息可靠性进行批判性评估的重要性,并在可能的情况下纠正错误。格兰特分析了伦敦大瘟疫死亡统计数据不准确的三个原因:

其一,搜查者没有受过训练和教育,甚至是文盲,因而收集准确数据和对疾病的分类在不同教区存在差异。格朗特在《对伦敦、威斯敏斯特及其邻近城市每周死亡统计数据表的反思》(Reflections on the weekly bills of mortality for the cities of London and Westminster)一书中罗列了人们死亡的种种典型病因,其中包括老死、流产、各种热病、天花、中风、咳嗽、疝气、脾脏、坏血病、齿龈病、呕吐、肠虫、恐惧、悲恸和事故[12]。笛福引用了格朗特的分析结果,他在文中写道:

从瘟疫最初在圣加尔斯教区开始那个时候起,有人注意到,普通葬礼的数目是大大增加了,1664年12月20日到(1665年)2月9日为止,就再也没有听说有人死于瘟疫。大概七周以后,有一个人被掩埋。之后很长一段时间里没有人因死于瘟疫而被记入每周的《死亡统计统计表》:

……从二月到十四日 圣迦尔斯 24

那里只有一起是瘟疫。

……至于那些被记录在每周《统计表》里的人,其实他们是寥寥无几,也无法知晓那些人当中有谁究竟是否出于意外而溺毙。但我相信我可以统计出来,在我了解和观察的范围内那一年里他们确实是自己淹死的那些人,比《死亡统计数据表》上的人全部加起来还要多,因为有很多尸体根本找不到了。可人们知道,那些人就是那样失踪的,还有那些用其他办法自我毁灭的人。在怀特克劳斯街或那儿附近还有一个人,在床上把自己给烧死了……[10]

除了溺毙、烧死等意外事故造成死亡统计数据不准确之外,笛福还列出了死于其他瘟病的人。

如果他们屋子里有人死了,他们便以死于其他瘟病的名目,通过搜查员,向检查员呈报死者:

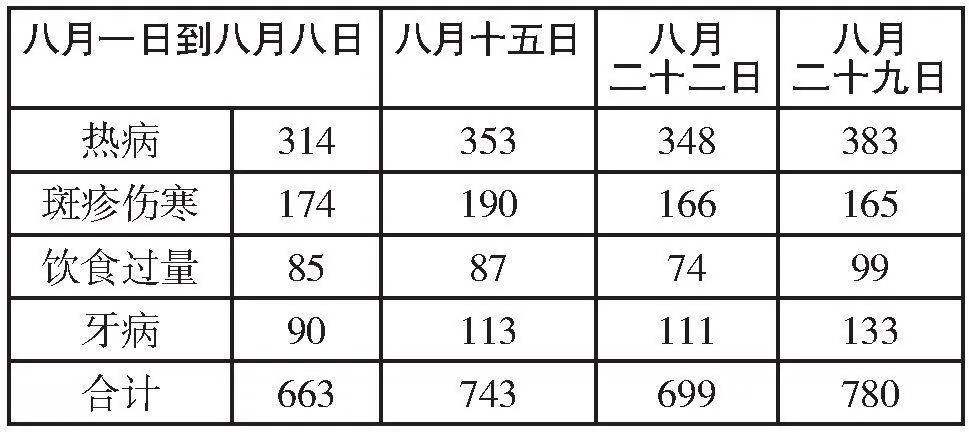

若干被查明的瘟病的名目,如下所示:

其他都有好几项的人数与此相当,让人不容易察觉,是基于同样的理由而增长,诸如老死、肺病、呕吐、脓疮、疝气,等等之类,其中很多人毫无疑问都是传染病。[10]

其二,“在喝了一杯淡啤酒之后,在收取了贿赂费之后”,那些收入微薄的搜索者可能会被诱使将死亡归咎于“溃疡”或“疮”,而不是“法国痘”(梅毒)[5]。笛福在《瘟疫年纪事》中呼应了格朗特的这种观点:

……我有充分的理由认为,弄虚作假的行为存在于教区公务员、搜查员和奉命汇报死者及死于何种疾病的那些人,由于他们起先非常讨厌让邻居知道他们自己的房屋遭到了感染,他们就通过塞钱或者其他办法,用死于瘟疫的其他名目将死者呈报……现在勿容置疑的是,这些数目的最大一部分,或者说它们很大一部分,全都是死于瘟疫……[10]

其三,洗礼被低估了,因为只有英国国教牧师主持的洗礼被记录了下来,而那些反对国教的基督徒没有被记录下来。格朗特通过监测产妇死亡率纠正了这一错误。与死胎和堕胎不同,产妇死亡率得到了准确的记录,并且与人口变化的比例保持不变。笛福认为,在瘟疫中因为分娩、流产、死胎、夭折而导致的婴儿死亡人数在《死亡统计数据表》中没有给出任何详细记录,因此造成的数据差异要加以考虑和斟酌,根据当时的一般看法:

……八月到九月期间,正如一月到二月间,城里连三分之一的人口都没有。总之,通常死于这三项的常数。还有照我听说的,此前一年确实死于这三项的数目,如下:

这样一种不均等,我是说,一旦考虑到人口数量,就被特别放大了:我不敢说要对人口数量,这一期间城市里的人口数量做出任何精确的计算,但我很快对这个方面做出可能的推测:眼下我要说的话,是对上述那些可怜的人的悲惨不幸做出解释。[10]

笛福在《瘟疫年纪事》中对格朗特提出的这些原因都有过描述,这说明笛福已经意识到统计表的不完善之处,笛福从数据的搜集整理方式以及佩蒂基于“数字、重量或度量”的社会研究方法对《死亡数据统计表》的可靠性做了全面的判断和分析,由此纠正了人为因素导致的《死亡统计数据表》的不准确,并修补、矫正了其中的一些错误,让数据变得更为真实可靠。

三、历史和文学想象相结合的文本真实

笛福是18世纪现实主义小说的代表人物,他的文学创作强调真实书写,《瘟疫年纪事》中运用可靠的数据体现了现实主义小说的创作技巧。笛福在创作《瘟疫年纪事》时通过叙事人H.F对死亡统计数据提出质疑,又通过叙事人在整个大瘟疫期间的观察和记录,找出数据不准确的原因,对数据的不可靠性加以纠正和补充,使读者更加相信书写的真实性。

在最初对伦敦大瘟疫的描述中,为了找到更为可靠的历史证据,笛福使用了大量的死亡统计数据表来描述伦敦大瘟疫的惨象:

一周内《死亡统计数据表》中包含的葬礼通常数目,大概是240起到300起。后面这个统计数据让人觉得是相当高了。但是在这之后我们发现统计数据接连不断地在增长,如下:

最近的这个统计数据着实让吓人一跳,高于前次1656年的天灾以来一周内埋葬的已知数目。[10]

笛福在《瘟疫年纪事》中引用死亡统计数据还原了伦敦大瘟疫这段黑暗恐怖的历史,这些数据使得这部小说读起来像是一场深入现场的新闻报道,让1665年瘟疫肆虐的伦敦城得以在时空中复现。

但随着时间的推移和叙事的进展,叙事人H.F发现这些数据并不准确。笛福在小说中质疑过数据的不可靠。为了还原更为真实的历史场景,笛福认为,数据统计资料和文献对建构历史起到非常重要的作用,但人们在瘟疫中所经历的情感和痛苦也同样重要[13]。

由于统计数据在再现历史和建构历史的真实性方面存在着一些局限性,因而叙事人的主观叙述便成为这种局限性的恰当补充。有别于历史书写,历史小说的创作除了基于事实尊重历史外,主观的、有情感的叙述更能反映人们在瘟疫中遭受的最真切的痛苦和恐惧。因而,《瘟疫年纪事》中叙事人H.F的亲历故事和叙述对建构小说的文本真实性显得尤为重要。主观的个人瘟疫经验通常要比客观的统计数据更能让读者看到瘟疫中最为真实的一面。

笛福在《瘟疫年纪事》中描述了埃尔德盖特教区墓地的一个40英尺长,15或16英尺宽、9英尺深的“大坑”,由于尸体从最初的50~60具猛增到1114具,这个“大坑”便变成了一个“大口”:

那些被传染上的人,大限将至,还极度兴奋狂乱,会裹着毯子和粗绒布,冲到那些坑边,纵身跳进坑里,然后像他们说的那样将自己埋葬……还没等到他们将泥土扔到他们身上,有的人就在那里断气了,而在他们过来掩埋其他人的时候,发现他们在那里,他们完全是死掉了,虽说还没有冷却。

这或许是稍稍有助于描述那天的可怕状况,虽说要做到与此处的描述不同,能给那些没有见过的人以一种真实的印象,这个说什么也是不可能的,而那确实是非常、非常、非常的可怕,此类情形非语言可以表达。[10]

在这段描述中,笛福将墓坑非同寻常的尺寸,以及令人吃惊的尸体数量与瘟疫中人们的痛苦和恐怖情绪融合在一起,让瘟疫变得更加可感可触,将主观叙述作为对客观数据的有力补充。统计数据是冰冷的,有时甚至是不可信的,而主观的叙事则反映了日常生活中人性的真实状态。因而,笛福关注数据的同时,也重视主观情感的真实表达。

笛福在创作《瘟疫年纪事》的过程中并没有对统计数据不加分辨地照搬照抄,而是对相关数据进行必要的伦理预判,体现了笛福的数据伦理思想。笛福是伦敦大瘟疫的幸存者,但大瘟疫发生时笛福尚在幼年,对大瘟疫的记忆是模糊的。笛福在创作该小说时需要从各种文献获得有用的数据,也要从其他幸存者的叙述中获得主观的感受,运用现实主义的创作手法将统计数据和承载悲伤、绝望和恐惧的感性故事融为一体,书写一部更为真实的历史小说,为读者建构一个客观数据和主观叙述穿插、交织在一起的瘟疫场景,虽然主观叙述中可能含有虚构的成分,但表达的是一种历史和文学想象相结合的文本真实。

参考文献

[1] Moote L A,Moote C D.The Great Plague:The Story of London’s Most Deadly Year[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,2006.

[2] Shapiro J B.Probability and Certainty in Seventeenth-Century England[M].Princeton:N.J,1983.

[3] Glass D V. John Graunt and his natural and political observations[J]. Proceedings of the Royal Society of London.Series B,Biological Sciences,1963(159).

[4] Pelling M.John Graunt.the Hartlib circle and child mortality in mid-seventeenth-century London[J].Continuity and Change,2016(31).

[5] Graunt J. Natural and political observations mentioned in a following index,and made upon the bills of mortality[M].London:John Martin,1662.

[6] Connor H.John Graunt F.R.S.(1620-1674):The founding father of human demography,epidemiology and vital statistics[M]. J Med Biogr,2022.

[7] Mullett C F. Sir William Petty on the Plague[J]. Isis 1938(28).

[8] Nicholson W.The historical sources of Defoe’s Journal of the plague year[M].Boston:Stratford Co,1919.

[9] Vickers R L. The influence of the new sciences on Daniel Defoe’s habit of mind and literary method[D]. London:The Open University,1988.

[10] Defoe D.A Journal of the Plague Year:Being Observations or Memorials of the Most Remarkable Occurrences,as Well Public as Private,Which Happened in London During the Last Great Visitation in 1665[M].London:George Routledge&Sons,1886.

[11] Lee W. Danial Defoe:His Life and Recently Discovered Writings[M]. London:1869.

[12] Graunt J. Reflections on the weekly bills of mortality for the cities of London and Westminster,and the Places Adjacent[M]. London:Printed for Samuel Steed,1665.

[13] Emmanuelle P.Telling Figures and Telling Feelings:The Geography of Emotions in the London of Defoe’s Journal of the Plague Year[J]. Sociétéd’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles,2012(69).