去年今日此门中

说起陕西文学,一定绕不开20世纪90年代的西北大学作家班,本刊记者采访了数位当年参与作家班筹建的老师和有幸进入作家班学习的学员,和他们共同追忆了西大作家班往昔的激情岁月……

时钟拨回到1987年的西北大学,紫藤园的树梢上,鸟叫蝉鸣的夏天,凌霄盛开的木香园,还有蝴蝶停在上面,黑板上老师的粉笔,还在写个不停。坐落于古城西安的西北大学,是一座历史悠久、闻名遐迩的古老学府,校园里的紫藤园和木香园,以其清幽雅致而闻名,作家班的同学们经常喜欢在那里读书交流。那时的他们,物质生活是贫乏的,而精神生活却别样的丰富多彩。

作家班溯源

20世纪80年代,对于中国文坛来说,是一个倍觉活跃的年代,人们的思想得到了前所未有的解放,文学创作也开始摆脱政治束缚,追求艺术自由。文学掀弄着时代的浪潮,作家诗人头顶上也闪动着耀眼的光环。1982年,王蒙先生针对作家队伍平均文化水平有所减低的情况,提出了在当时引起了较大反响的“作家学者化”观点,但这并非要求所有的作家都成为学者,而是强调作家应具备学者式的知识储备、思辨能力和探究精神,希望作家能够像学者一样,严肃治学,用古往今来的一切积极的文化成果来充实自己,从而进行新的艺术创造。

谈及“作家学者化”,西北大学李志慧老师认为哲理与诗情的统一是中国传统文化的一个独有特点,他举例解释道,如同为清代作家,曹雪芹写出了被誉为中国封建社会“百科全书”的《红楼梦》,这缘于他对中国封建社会创造的物质文化和精神文化亲身的体验和深入的了解;而出身于社会底层的蒲松龄、吴敬梓却无从写起,甚至连贾宝玉出场时的着装都描写不出,因为他们出身寒微,衣食简朴,不会了解官宦世家的显赫。民国时期的“鲁郭茅巴老曹”是哲理与诗情兼具的六位中国现代文学史上的著名作家。之后出现的作家,大都以农村为题材,尽管生活经历丰富,但普遍缺少深厚文化的滋养,因而也就无法成为像鲁迅先生那样的作家文豪,作品也难以成为经典而流传。西北大学举办作家班,正是继承中国优秀文化传统,立足弥补新时期作家文化短板的有力之举。

1985年,武汉大学作家班率先开班,此后,经过刘建军、李成芳、刘建勋、蒙万夫等老师的共同努力,在中国作家协会的积极协调下,西北大学也于1987年开办了首届作家班。刘建勋老师回忆说,那正是槐花飘香的季春时节,第一期作家班的招生工作也在如火如荼地进行着,他带着四包密封的试卷,迎着花香,抵达北京鲁迅文学院,首届作家班入学考试将在那里举行。可是,就在临近开考的前一天却传来了同学们拒考的消息,当日晚,刘建勋老师组织了一场别开生面的“新闻发布会”,作家同学们所提的问题涉及方方面面,其中有对大学入学考试的陌生和怯场,更多的是关于作家学者化和西大人才培养的关注。刘老师通过坦诚的解释、循循的启发、敞亮的回答,赢得了同学们的信赖和尊重,师生之间的陌生感顿然消失。刘老师说:“就是在那次对话会上,我发现了这批青年作家身上敏思好学、追求上进的亮点。其中一部分同学对当时文坛的燥热并不太在意,却对西大作为唐代文学研究的重镇、鲁迅及现当代文学研究的先头心慕有加”。

第一期作家班学员王清学在作家班毕业五年后撰写的怀念之作——《去年今日此门中》描述,读书时特别羡慕满腹诗书的学问家,有意识纠正自己的写作方式,向一种学者化道路前进。西大的几年,他写得很少,却下力气读书。购买了近三十年的书,塞满了整个房子,有文学的、美学的、宗教的、哲学的、历史的等等,这些书可能一辈子也读不完,但那是一种渴望,一种追求,一种孩子般的幻想和憧憬。王清学说,那时十分荣幸与学者型作家岛子同班,钦佩他已读完海德格尔的《存在与时间》,正在啃《易经》和《庄子》的那种学习状态。“像我们这样的‘工农兵作家’,在西北大学上学和进修是十分必要的。中国的新文学从‘五四’时代起,就笼罩在俄罗斯文学、苏联文学的影子下,一直没有形成自己独立的个性,新时期以降,世界文学的新景观展现出来,我们又在川端康成热、艾特玛托夫热、福克纳热、马尔克斯热、昆德拉热里蒸腾。有抱负的中国作家都在焦虑。究其原因,还是因为我们的艺术装备不足,‘工农作家’太多,学究型的大家太少的缘故。各校的作家班筹办者不可谓不具苦心。展望未来,作家班的作用影响将不可低估。作为学生,作为文学理想的追求者,我们深深地感谢西大。”王清学说。

后来的事实也证明了王清学所言,西北大学作家班第一期毕业学员成绩斐然,仅1991年的全国青年作家会议,他们之中就有九人参加,那是一次对全国青年作家实力大检阅的盛会,九人来自一班,这种现象引起了“圈内”的轰动和重视,更壮大了西大的声威,大家说,这是西大作家班一个不小的节日。

栽得梧桐树

想要成为作家班的学员,必须先具备作协会员、拥有大专学历、同时在省级刊物上发表过有影响的作品等基本条件,再由各省(区)作协推荐,并经审查合格后方可参加入学考试,考试的科目设有政治理论、文学理论、中国文学史及写作等四门。

第一期作家班的学员以鲁迅文学院毕业生为主,来自全国各地的90名同学从312名报考者中脱颖而出,得到录取,其中黑龙江的迟子建、王清学,福建的王宏甲、杨少衡,新疆的王刚,江西的熊正良,广西的鬼子,安徽的熊尚志,湖南的陶少鸿,河南的魏世祥,甘肃的肖复华,青海的肖黛,陕西的吴克敬、李康美、岛子和赵伯韬等,成为后来撑起中国文坛的骨干力量。第二期作家班学员从182名报考者中录取了62名,第三期作家班学员从251名报考者中录取了83名。

谈到作家班的招生工作,刘建勋和李志慧两位老师都提到了陈忠实,当时,第一期作家班的招生在陈忠实先生的心中也曾激起小小波澜,陈忠实想上学但他年龄已经偏大,还有腹稿萌动需静心去思(这个腹稿正是日后引得洛阳纸贵的名作《白鹿原》)。后来他没有上作家班,但却竭力为作家班推荐可塑人才,比如李康美想要上作家班的时候,他就主动全面认真地写了推荐信,陈述李康美的写作成绩、艺术潜力、文学发展前途。作家班同学常去拜访陈忠实,他也常来参加同学们的文学座谈会和作品讨论会,为年轻的文学爱好者提供实打实的帮助。2008年12月,在贾平凹、迟子建同期双获“茅盾文学奖”后,西大就立即组织召开了“大学教育与西大作家群现象”全国性研讨会,陈忠实也应邀参加会议,他在会上深情地说:“我也可以说是西大的一个毕业生,一名校友。从走上创作道路开始,就受到西大中文系老师的指教、评论、帮助和引导。我是西大的走读生。第一个把我的作品推荐到北京的就是西大的教授,第一个撰写我个人文章评论的也是西大的教授……”大家对他挚情的发言报以热烈的掌声和欢笑。刘建勋老师深深感慨,“多年来,陈忠实每到西大,都是西大学子有教求于他”。

第一期作家班开办之时,河南省作协主席张一弓就对河南来西大作家班学习的青年作家非常关注,他对魏世祥毫无保留地支持,并嘱咐他读完书一定要回河南,魏世祥和气又勤快,创作上也突出,就被大家选为了班长。第二期作家班招生的时候,魏世祥领来了苗纪道,并说这是“一弓大哥”给作家班推荐的人才,希望好好培养,苗纪道很有组织才能,又酷爱写藏头诗送给同学们,像大伙儿之间的黏合剂一样,他也成了二期作家班的班长,把班级工作搞得红红火火,有代课老师说:“张一弓给咱送来了两个班长。”

在咸阳彩虹厂上班的王海听说西北大学作家班在招生,跃跃欲试,但身边的朋友都劝他说作家班要求很高,还要在报纸杂志上发表文章,录取很是不易。王海为了达到入学要求,利用业余时间刻苦攻读,不仅考试达到了分数线,还在报纸上连发三四篇小说,通过努力最终进入第二期作家班学习。王海评价说,那时他才意识到了什么才是真正的文学,他也利用这段时间,阅读了大量的文学作品,特别是外国文学作品,创作方面也有了飞速进步。他至今记得当短篇小说《鬼山》发表拿到800元“巨款”稿费时,高兴地请了全班同学吃饭。

朱文杰当时是西安市文联《长安》的编辑,看到第一期招生简章中,大专以上文凭才能报考的条件,因自己只有中专文凭,只能遗憾放弃。在第二期作家班招生时,朱文杰立即前往学校咨询中级职称是否能代替大专文凭问题,最终如愿顺利地考上了作家班。后来,当第三期作家班开始招生时,他又急忙打长途电话通知了铜川朋友刘新中,“逼”着刘新中来西安上学。朱文杰告诉记者,在读书的日子里,刘新中就住在他在《长安》编辑部的办公室,一年多的时间,他们是同上西大作家班,同住办公室,就连胃溃疡竟也是两人同时得病。有人和刘新中开玩笑说:“朱文杰跑到哪里,你就跟到哪里,朱文杰胃溃疡,你咋也胃溃疡?” 朱文杰笑对:“这才是真朋友!”

三届作家班的学员几乎覆盖了除台湾以外的中国所有省份,他们才思敏捷、个性鲜明、能歌善舞,各路神仙人才济济。他们中的很多人此后将一生奉献给了462d6ccd492cbb31d3c624438d4ebc4a文学创作事业,取得斐然成就,也由此形塑了“西北大学作家群”现象,为中国当代文坛添加了一抹亮光。

夹缝中的文人

作家班的许多人,为了更深入地学习和研究,更好地补给文学、哲学、美学、史学营养,果断放弃了单位里提职提级机会,宁可不要工资,停薪留职,带着辛苦攒下的学费来到学校“充电”。穆涛回忆起这段往事时说,要想一下子理解作家班的“苦乐人群”是很难的事情,他们是“夹缝中的文人”。

吴克敬说,西北大学作家班给了他放下挑在肩上的木作担子,坐进了大学课堂和图书馆,聆听专家老师的声音,阅读前辈名家作品的机会。到学校交上2600元的学费和1200元的住宿费完成报到后,他便囊中羞涩,日常生活都成了问题。还有几位同学与他境遇相同,都是清一色的农家儿女,既得不到公助,亦得不到私助,愁情困态只能自己解决。蒙万夫老师从每日寡淡的饮食上发现了吴克敬等人的潦倒,出主意让他把木匠工具带到学校,他帮助其在学校找个地方,利用课余和周日时间揽点活儿做,收入补贴生活。当吴克敬决定回乡下取家伙时,李康美却提议可以到企业去写点什么,说不定能换回几个子儿。蒙万夫老师对此大为支持,很快就联系上了一个宣传企业的报告文学集写作合同,并交给李康美去完成,而吴克敬又去宝鸡谈成了另一本报告文学的写作出版合同。

冯积歧告诉记者,那时虽然是一段艰难的人生旅程,但却隐藏着别样的温情。当年徐岳老师、肖云儒老师和吴克敬都曾写信叫他来西大作家班读书,吴克敬更是前后写过四封信,这些信件他珍藏至今,“在人生的关键时刻,他们给我搭了一架梯子,架了一座桥。”1988年,考上作家班前他借住在初中同学的办公室,1989年春节后到了陕西省作协,先借住王观胜的办公室,后来徐岳老师安排他住在肖云儒老师在南郊的一间办公室里,他用自行车推着一床单薄的被子找到了肖老师的办公室,办公室里只有一张办公桌、一张凳子和两个短沙发,他只能将被子铺在地上席地而卧,西安正月的气温骤降零度之下,被窝里的他冻得瑟瑟发抖,不停地拉肚子,早上7点多起来,还要疲惫地骑上自行车去西北大学上课。再到后来,他又辗转借宿在《延河》编辑部办公室,算是有了安身之地。西安的夏日同样难熬,三伏夜晚,闷热的实在无法入睡,他常常和路遥、路遥的弟弟,同样借住在省作协的王天乐,一起上楼顶彻夜闲聊,兴起之处,闷热好像被驱走了一样。他形容:“考进西北大学作家班固然是我人生转折的起点,可是,在我的肩上又压上了三条更重的担子:一是家里七亩六分责任田,四口人要养活;二是要完成学业;三是要采访、写稿,还要写小说。那几年,我在人生的路上不是行走,而是艰难地奔跑。”他常常人在校园,心在家中的责任田里,王天乐形象地评价他当时的状态:“我一看见冯积岐就想大哭一场。”

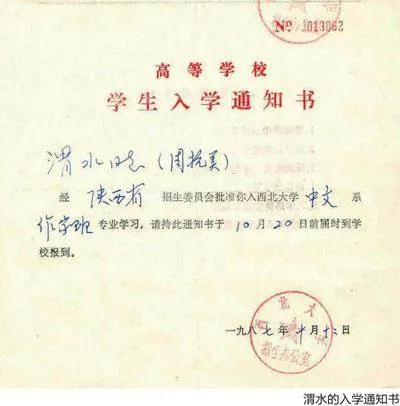

当时,即使学校有宿舍,很多学员仍因囊中羞涩投奔亲朋,渭水(本名周抗美)和刘新中都曾在朱文杰的办公室借住,还有很多学员租住在大学南路的城中村里,房主们知道这些人多是“夜猫子”,谈房价时总是把电费也考虑加算进去。

吴建华现在回忆起当时的场景已风轻云淡,但当时为了筹集学费,他几乎准备去卖血赚钱,后在朋友们的帮助下,才得以解决。每逢寒暑假期,他就前往新疆、甘肃、延安等地去采写报告文学,出发前准备一块破布,上车后将破布铺在座位底下呼呼大睡,等到弹尽粮绝时也不能坐吃山空,只得发挥特长,给座位上的乘客们看相,看到别人惊讶万分、五体投地时,无需多言,大家伙就会将啤酒、面包、苹果、葡萄、西瓜、鸡腿、榨菜、矿泉水等等,一起向他涌来,吃得他肚圆腹胀。就连好奇的列车员都一个个伸出手来让他看看,这时他却拿起了架子,直到列车员邀请他到软卧席落座,一连几天,他的手里都是各种“上层人士”的各色名片。吴建华告诉记者,后来他将此次特殊的旅行写成了中篇小说《走四方,路迢迢、水长长》,在《莽原》上刊出后,反响异常热烈。他的同窗兼室友苗纪道评论说:“那是一篇社会纪实小说,以其丰富独特的生活细节与真实曲折的传奇故事相结合,既现实又浪漫,既好读又深刻,其中充满了作家对纷繁世界的透析,以及对真善美的追求与向往。”

明亮的黑夜

作家班的班徽十分特别,厚厚的圆牌内一只孤独的西北狼仰天长啸,除去闪闪发光的眼睛,就是黑漆漆的夜色了。这班徽与作家班学员黑白颠倒的习惯倒是相称。夜晚是作家班最活跃的时辰,大家三五成群,聚在一起聊天娱乐,夜宵之后,作鸟兽散,各自回屋熬夜写作。

刘建勋老师讲述道,被充作宿舍的校医院四楼,经常彻夜都能看到不灭的“八角楼的灯光”。当时,如果文学作品能被《小说选刊》登载,就会被认为是作家群中的翘楚,功夫不负有心人,不到两年时间,就有赵伯涛、张冀雪、迟子建、王刚、毛守仁、王清学、杨少衡、王宏甲等近十位作家班学员的作品被《小说选刊》转载,其中张冀雪还两度荣登。

刘建勋老师课余常去作家班宿舍查看,第一期学员熊尚志和严啸建住在校医院四层最西头北边的那间房子,除上课和周日外,平常是很难找到熊尚志身影的,后来才知道,他在大学南路以南的边家村一个小巷深处租了一个六平方米的小屋,小床、小桌、小凳、小书架、小台灯一应俱全,日日夜夜笔耕不辍,他告诉房东大娘,只要一回屋,任何客人他都不见,于是大娘就兼着做起了他的警卫员,每当有人,哪怕是捉迷藏的顽童,都会被大娘劝说转身。熊尚志关起门来,只需两个月就有一部长篇问世,两年间就有两部长篇杀青。有位评论家对他有过一句很中肯的评论:“人生给他的最初两个字就是“贫寒’,而文学找到他也因了两个字‘天才’”。后来,他的写作几乎到了疯狂的地步,一口气写下了十几部中篇小说。大别山的灵山秀景,山上山下的丑男俊女,都被他汇集到笔下,熊尚志后来在与刘老师聊天时感叹,西安真是个有文化氛围的城市,包括城中村的住户都与其他地方的人不一般。

喻彬回忆校园时光时说:“那时候,大家都特爱学习,学校逸夫楼的阅览场所每天都是满满的。图书借阅室、报刊阅览室几乎座无虚席,甚至连楼道、走廊里都坐满了人,你要是去晚了,就没有位子了。许多人未必都是在里面阅读书刊,有的是在温习功课或撰写论文或完成其他的作业,因为里面特别安静、冬暖夏凉。我在中文系作家班学习期间创作的那些作品,多数是在图书馆阅览室里面完成的。”

课后的快乐

迟子建在发表的一篇日记里写道,她在夜里做了一个梦,分外难受,醒来后电话铃正好响了,她跑去一接,原来是久无联系的杨争光。她说:“我曾经去过他的家乡乾县的一个小村子,那是深秋时分,夜晚时他家场院一盏昏暗的灯吊在树上,照着满头披挂的玉米串和地上铺着的麦秸,给我留下了深刻的印象。他的家人为我们用锅烧了开水,水装在一个个大碗里,同行的人都捧起碗来嘘嘘地喝。而杨争光则在外面询问他弟弟化肥够不够,还需要什么。就在那一路上,杨争光讲了与他爱人杨玲的恋爱经历。杨玲也是乾县人,单纯美丽。”她还回忆起,“记得在西安的那两年,周末时杨争光和杨绍武常常叫我去他们所在的政协聚会,不过是吃碗泡馍,说说文学上的一些事,高兴了还咿呀地拉上一段二胡。时间过得很快,我离开西安已有六年了,我忘不了那里的黄沙和悬挂着牛、羊肉的沿街铺子,忘不了那里好吃的水晶柿子。什么时候能重回西安坐在大学南路的一家铺子里,亲切地再吃一碗泡馍呢?”

难怪迟子建曾说西北大学的经历令她“魂牵梦绕”,原来,这不仅仅包括“老师们课堂上的精彩讲述,同学们课下的自由交流,古城春时的风沙和秋时的明月,都深深印在我的脑海中……”,居然还包括大学南路和大学南路那间铺子的羊肉泡馍呢!

第二期学员中的大姐李玉真与记者聊起作家班时,忍不住咯咯直笑。她说:“路遥的弟弟王天乐,是一个非常可爱的小伙子。”有一天,两人从刘建勋老师那里修改完论文后相约到城墙下去逛一逛玩一玩,作家班学员都特别喜欢西安的城墙,认为它是古文化的一种象征。他们一起在食堂吃了饭,王天乐骑自行车带着大姐李玉真,一路高兴地唱陕北民歌从西北大学到城墙下。王天乐是陕北人,能用最纯正的陕北口音唱最正宗的陕北民歌,城墙下、护城河边人群熙熙攘攘,王天乐不以为然,继续放声高歌,很是好听。李玉真说:“这就是作家!”

来自湖北的唐卫是一个书商,他出手大方,时常请人陪他吃饭,并高价收购班上同学们的书稿。据渭水回忆,有一日,唐卫请几位同学到一家广东餐馆吃饭,酒楼老板说:“你们是文人,能不能让我会会东坡先生?”当大家丈二和尚摸不着头脑的时候,老板急急地说:“如果能得到东坡肉的秘方,生意准翻番,到时候诸位吃肉免单。”渭水并不说穿而是揶揄道:“东坡先生早改行写诗了。”老板愤然:“放着钞票不挣,去写没人看的诗,真是有病。”一声吆喝,东坡肉上桌了。

难忘师生情

吴克敬在《梅花酒杯——写给我的老师蒙万夫》中深深怀念这位敬爱的老师,他说:“蒙万夫老师,对我在生活方面的关注大于写作”。梅花酒杯其实只是十分普通的一只陶瓷酒杯,因为上面烧制了一株凌霜傲雪的梅花,便深得蒙万夫老师喜爱,后把它送给了吴克敬。

当年是蒙万夫老师写信给还在乡下做着木匠活的吴克敬,使他毅然踏上了报考西大作家班的路程。初次见面,吴克敬在花团锦簇的西大校园里打听着蒙老师,想不到竟一下子打听到了他的当面。

在蒙老师的安排下,他们一起吃了顿饭,简简单单的几个小菜,一瓶红西凤酒,两人便吃喝得很开心。发现吴克敬生活拮据,蒙万夫老师和李成芳老师一道前往宝鸡,帮他谈成了一本报告文学的写作出版合同。他写道:“不知高低、不晓深浅的我,向蒙老师海聊着自己的人生理想与追求,兴之所至,还会一个蹦儿跳起来,好一番手舞足蹈。”“蒙老师也说了他自己。分明有着长期压抑的情感,像垒积起来的一座山,让年届50岁的蒙老师要喷发了。当我听到他喉咙里一声低吼才起,便有火山般挟雷裹电的岩浆喷薄而出,整个人颤抖得像是一场地震,他顺势抱住身边的一棵大树,那是一棵榆树,有碗口粗的样子,正是榆钱儿闹枝的季节,在蒙老师剧烈的摇撼中,榆钱儿像是星光洒下的雨珠,失魂落魄地坠落下来,落了蒙老师一头一身。是什么让蒙老师如此痛伤?我无助地盯着蒙老师,没有一句安慰的话,任由蒙老师自由地发泄。我也没有多问什么,从他断断续续毫不连贯的述说中,仿佛晓得了根由,日后回想,又仿佛什么都不晓得。”读着这惊心动魄的文字便可以猜到结局,1988年10月2日,吴克敬失去了一个亲人,而梅花酒杯已成了吴克敬所有珍藏中最牵肠挂肚的一个,每临寒食节,必取出梅花酒杯,斟上酒,祭奠天不假年的蒙老师。

作家班的同学,或多或少都得到过蒙万夫老师的帮助和关照,冯积歧动情地向记者提起了蒙老师。进校的第一天,是蒙老师带着他带到学生灶,买了一斤水饺,蹲在一旁,看着冯积歧吃完水饺。与吴克敬一样,冯积歧也常去蒙老师家做客,一盘花生米、一瓶红西凤,还有和蔼的蒙老师,而蒙老师对他的评价“冯积岐是一个优秀的小说家”,也是他坚持写作的动力。

刘建勋老师告诉记者,当年作家班开学后,中文系李成芳书记经常到宿舍看望大家,为大家解决生活和学习上的困难。1988年李书记去东北出差,那正是溽暑季节,一个五十多岁的人挤着硬座车专门去大庆看望了王清学,又到哈尔滨和大兴安岭看望刘国民和迟子建。

李玉真对二期作家班班主任魏淑芬老师的印象特别深刻,她说魏老师就像一个大姐姐一样,在生活方面很关照学员们。而薛迪之老师,他的夫人刘建华是校医,他常常告诉大家要注意身体,如果有什么不舒服的都可以去找刘医生,到宿舍去问诊也行。

陕军东征再出发

1993年5月的某一天,在作家出版社为《最后一个匈奴》举行的座谈会上,不知谁打趣道:“你们陕西人可真厉害,听说都在写长篇。好家伙,是不是想来个挥马东征啊。ccd3f446cab4c2a924e86827050a4d835d84c42976d2349b7a173e9bb206de55”随后,《光明日报》记者韩小蕙发表了一篇题为《“陕军东征”火爆京城》的新闻。“陕军东征”由此得名,后来出版的中国当代文学史教科书评论,陕军东征“产生了空前的轰动效应”,全国的长篇小说创作由此走向高潮。

2008年,贾平凹、迟子建、周大新、麦家荣获第七届茅盾文学奖。其中,位居前两位的贾平凹、迟子建均出自西北大学,迟子建更是作家班的毕业生。据统计,当时全国31个省、市、自治区的作协主席或副主席,有17人源自西北大学,90%以上均出自作家班。虽然这个数据的真实性还需深入核证,数据本身也不能代表今日的创作实绩,但西北大学,通过持续的写作教育,交出这样的创作答卷,可以说是有口皆碑。十四届全国人大常委会外事委员会主任委员、陕西省委原书记娄勤俭在讲话中也说过,“西北大学作家班是中国作家培养的一个奇迹”。作家班作为特殊历史时期的产物,在完成自己的使命之后,随风而散,但余音袅袅,回响未绝,仍以独特的样貌和方式续写着西北大学写作教育的奇迹,为学校赢获“文学沃土,作家摇篮”美誉。

“陕军东征”的历史印记已远离时代,但其所带来的辉煌至今仍在三秦大地上指引着新时代文学陕军前进的方向。正如肖云儒先生评价:“一个省在不长的时间里,如此集中地推出了一批水平如此整齐的优秀艺术品,它表明在全国文学格局中,陕西创作力量作为一支重要方面军存在的无可争议的事实。”陕西文学的高质量发展,离不开与时俱进的理论和思想,陕西文学创作要继承“陕军东征”“走出去”的特点,跟现代哲学美学接轨,提炼出新的审美见解和生活样态,思考人类社会共有的本质性需求,实现“文学陕军”新时代新征程上重整行囊再出发。

(感谢西北大学作家班部分老师和学员对本次采访的支持。部分图片来源微信公众号“西大文院”。)

参考文献

[1]王慧勇:《20世纪80年代西北大学“作家班”史实考述》,载《大西北文学与文化》,2023(02):145-154页。

[2]刘建勋:《去年今日此门中》,上海:上海文艺出版社,2020:6-138页。

[3]穆涛:《肉眼看文坛》,南京:江苏文艺出版社,1998:1-3页。

[4]吴克敬:《梅花酒杯——写给我的老师蒙万夫》,载《美文(上半月)》,2017(08)。