基于家长教育素养提升的区域社会支持系统建设实践研究

摘要:作为实施家庭教育的主体,家长的教育素养和水平直接影响着未成年子女的成长。家长教育素养提升是一项长期而复杂的系统工程,迫切需要社会提供全面而有效的支持和帮助。目前,社会在为家长教育素养提升提供有效支持方面还存在不足,需要各方形成合力,建立更加健全的家庭教育支持网络。北京市朝阳区以体系建设为支撑,以机制建设为保障,采用理论与实践、指导与服务、个体与团体、线上与线下、家庭家教家风建设与基层社会治理相结合的模式,构建了“345”家庭教育社会支持系统,在推动专业队伍建设、丰富家长学习资源、深化家长家庭教育实践等方面有所成效,为全面持续提升家长教育素养提供参考。

关键词:家长教育素养 社会支持系统 家庭教育

作者简介:张 勇/北京市朝阳区职工大学家庭教育指导中心主任(北京 100013)

李育倩/中国儿童中心家庭教育部研究实习员(北京 100035)

一、问题提出

家长是孩子的第一任老师,家长的教育观念、教育知识、教育能力,以及家长自身的价值观、人生观、生活习惯、行为方式等诸多因素都对子女有重要的教育影响。家长在教育子女过程中的相关认识与能力的总和称为“家长教育素养”。[1]家长教育素养是家庭教育的关键,决定着家庭教育的质量,关系NXmGRAm+roMhcu9LqpOOZDfmSQq2JAEiA9oZ/KmgqfY=到未成年人的健康成长。早在1996年,中国青少年研究中心少年儿童研究所在全国范围内进行的“中国独生子女人格发展状况及教育”调查报告中就指出,“在影响独生子女人格发展的诸家庭因素中,家长的教育素质是最为重要的因素”。[2]随着家庭教育得到越来越多的关注和重视,政策文件中对提升家长教育素养也有了更多明确的支持和要求。《全国家庭教育指导大纲(修订)》提出“家长素质是影响家庭教育的重要因素”[3]。《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》指出“加强宣传教育培训,帮助父母或其他监护人学习家庭教育知识,树立科学育儿理念和正确成才观,掌握科学育儿方法”[4]。《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)不仅从法律层面明确了家长在家庭教育中的主体责任以及家长应具备的家庭教育专业素养[5],也从家庭教育支持系统构建、家庭教育指导服务社会供给网络建立等方面为提升家长教育素养、赋能家长开展家庭教育提供制度支持和法治保障[6]。

然而,从现实层面及基础保障来看,家长教育素养提升是一项长期而复杂的系统工程,需要各级政府和各相关部门密切协同,提供资源保障与服务支持。

(一)家庭教育知行脱节,家长教育素养有待提高

随着经济的不断发展和家庭结构的调整,家庭教育问题存在多样化、复杂化的趋势,家长的教育观念与教育行为之间存在着许多不同步、不一致的现象,家长仅凭经验很难胜任教育子女的职责。根据2022年一项关于中国家长教育素养状况的调查研究显示,尽管家长普遍具有较强的儿童权利和儿童全面发展的意识,但在实践过程中,受传统家庭教育观念的影响,仍存在重智轻德、重分轻能、重养轻育、重物质轻精神的偏差。[7]家长对科学有效的引导方式掌握不足,家长胜任力普遍不高,孩子成长过程中会产生的问题,涉及教育学、心理学、生理学、卫生学、社会学、伦理学甚至法学、美学等专业知识,虽然当代家长文化程度普遍提高,但没有相应的知识储备,无法找到孩子问题的根源,加之不懂得科学的教育方法和技巧,在遇到孩子成长过程中错综复杂的问题时,往往感到力不从心,束手无策。与此同时,家长的自我行为约束力仍显不足,仅有不足五成的家长回家后能放下手机陪伴孩子;在家风营造方面,仅有11.2%的家长表示家中有明确的家风家训并能在孩子的教育问题上加以应用。

(二)家长教育素养提升缺乏有效的服务支持与资源保障

为提升家长教育素养,发挥家庭教育的基础作用,政府各相关部门出台了一系列文件,例如,2015年教育部出台的《关于加强家庭教育工作的指导意见》以及2021年中共中央宣传部、教育部、全国妇联等七部委出台的《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》。随之学校、社会采取了一系列措施,例如,健全家校协同组织“家长委员会”、建立各类“家长学校”、畅通家校沟通渠道、推动中小学家访等,但当前家长的教育素养不仅无法满足国家对高素质人才的培养需求,也难以全面回应子女对科学家庭教育的多元化需求,显现出明显的供需不平衡。究其原因,家长缺乏系统、有效的家庭教育服务支持与资源保障是重要因素之一。一方面,学校幼儿园的家庭教育工作缺乏必要的资源保障,一般都是针对具体问题组织,内容专业性、系统性不够,且培训次数有限;另一方面,社会上家庭教育服务机构、家庭教育图书鱼龙混杂,观点不一,方法各异,各说各话,家长们难以辨别、取舍。要普遍提升家长教育素养,就需要国家、社会提供科学、系统、有效的家庭教育资源保障与服务支持。

尽管学校通过家长会等方式提供简单的家长培训,但这些培训在内容和方式上缺乏系统性、专业性,难以满足家长们多样化的需求。同时,家庭教育服务社会氛围尚未形成,家庭教育服务体系不完善,教育资源有限,缺乏专业的家长教育机构和人员,使得家长教育素养的提升缺乏系统化的支持和帮助。为支持家长教育素养提升,完善家庭教育社会支持系统,推动区域家庭教育工作创新发展,北京市朝阳区(以下简称朝阳区)在实践方面做出了一系列尝试,为本市乃至全国家庭教育工作提供参考和借鉴。

二、区域家庭教育社会支持系统建设的实践探索路径

朝阳区是首都城市功能拓展区,是北京市面积最大、人口最多的主城区。目前共有各级各类中小学、幼儿园567所,在校(在园)学生34.2万余人,基础教育体量约占全市的六分之一。近年来,随着区域经济的迅猛增长和农村城市化的快速推进,社会环境和生活水平发生了显著变化。在这一背景下,居民对于子女教育的期望日益增长,迫切期待政府能够提供更加优质的教育资源和服务。同时,提高居民的综合素质和文明水平,已成为政府在推动区域文化繁荣和经济持续发展过程中不可或缺的任务。

(一)“345”家庭教育社会支持系统架构

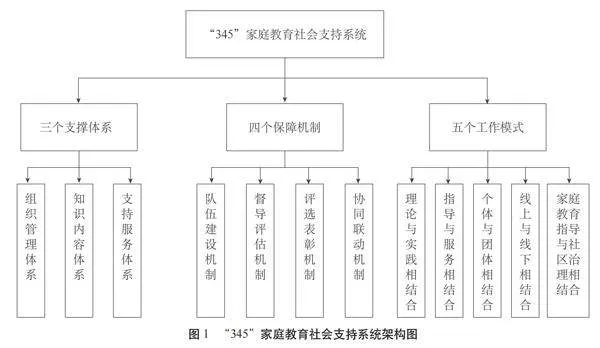

2011年,朝阳区教委将家庭教育指导工作正式纳入社区教育序列,并在朝阳社区学院成立区家庭教育指导中心,负责全区家庭教育工作的统筹与实施,并对全区家庭教育工作的现状和需求进行调研,制定了《朝阳区家庭教育指导中心工作方案》。随着实践的不断深入,朝阳区家庭教育指导内容不断丰富,逐步形成了一套充满活力、具有针对性和可操作性的“345”家庭教育社会支持系统,该系统由三个支撑体系、四个保障机制、五个工作模式构成(详见图1)。

(二)区域家庭教育三个支撑体系的构建

1.统筹工作组织,构建多部门协同的区域家庭教育工作组织管理体系

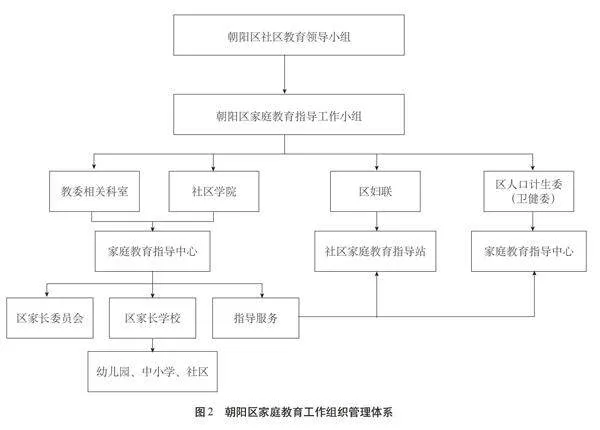

朝阳区政府为统筹推进各部门社区教育工作,成立了“朝阳区社区教育领导小组”,并在区教委设立了“社区教育工作办公室”。该小组负责统筹全区的家庭教育相关工作,确保各部门协同合作。为具体落实,朝阳区教委在朝阳社区学院成立了“区家庭教育指导中心”(以下简称区家教中心),负责家庭教育的实际操作和推进工作。同时,出台了《朝阳区教委关于进一步加强家庭教育工作的意见》,并在全区学校幼儿园成立了“家长委员会”和“家长学校”。

区妇联在全区街乡建立了543个“社区家庭教育指导站”。[8]区卫健委在社区设立70个“早教基地”,形成区、学校幼儿园、街乡社区的三级家庭教育工作网络。区家教中心在开展普适性家庭教育指导服务的同时,举办系列不同类型家庭教育骨干专题培训:面向全区中小学德育干部举办“当代科学的家庭教育理念与方法”“家长委员会(家长教师协会)组建与工作开展”等专题培训;面向社区教育工作者举办“和谐家庭指导员师资培训”等专题培训。随着工作的推进,为进一步提升家庭教育指导队伍的专业化水平,举办五期“家庭教育能力提升培训班”,逐步建立了涵盖全区学校幼儿园、街乡社区的家庭教育骨干工作者队伍。

经过多年实践,朝阳区构建多部门协同的区域家庭教育工作组织管理体系(详见图2),形成“教委牵头、指导,文明办、妇联、卫计委等部门密切协同,职工大学具体组织实施,学校幼儿园、街乡社区相互配合,家长积极参与”的家庭教育工作格局,保障了家庭教育指导工作的顺利推进和全面开展。[9]

2. 研发系列手册,构建全程全面的区域家庭教育指导知识内容体系

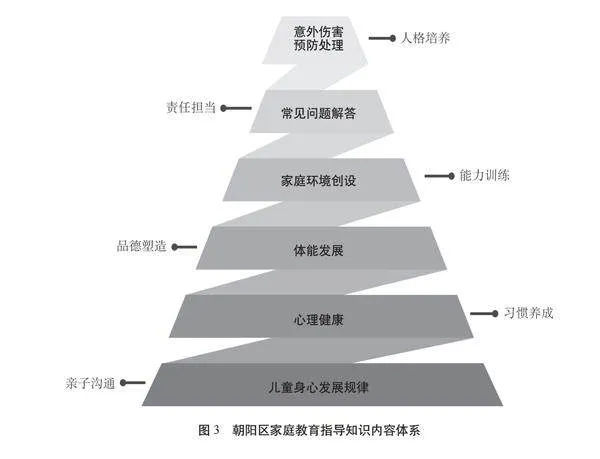

针对家庭教育学习资源匮乏、碎片化学习等现状,为满足各年龄段儿童家长学习家庭教育知识的需求,区家教中心组织家庭教育各相关领域专家和一线教育工作者,依据《全国家庭教育指导大纲(修订)》,坚持儿童为本、家长主体、多向互动的原则,系统研发家庭教育学习资源。从纵向来看,以儿童成长各阶段身心发展规律和特点为主线,根据各年龄段儿童实际,围绕家长教育素养提升,从“各年龄段儿童是什么样的”“家长应该做什么”两个层面编写,将儿童生理、心理发展规律,营养健康、心理健康、体能发展、家庭环境创设、常见问题解答、意外伤害的预防与处理等方面知识有机整合,编写了孕期至18岁系列《儿童家长手册》。从横向来看,以儿童核心素养的培养为导向,采用螺旋式提升策略,围绕现实家庭生活场景,以系列家庭教育故事和“故事点评”为主要形式,从亲子沟通、习惯养成、品德塑造、能力训练、责任担当、人格培养等方面,编写了7册《儿童家长手册(实践篇)》,指导家长“应该怎么做”。

结合纵向发展与横向拓展,朝阳区构建涵盖孕期至18岁儿童成长全周期的区域家庭教育指导知识内容体系(详见图3),这一体系从理论和实践两个层面出发,为家长提供全程全面的学习资源,满足他们提升家庭教育素养的需求。

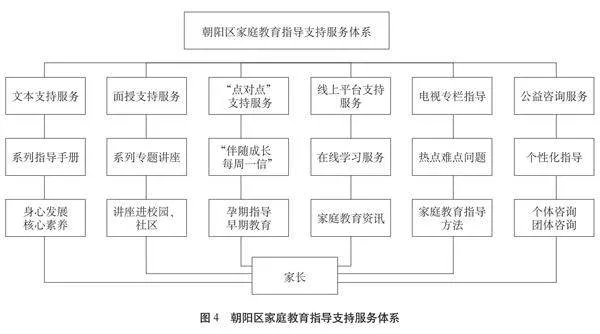

3. 拓展服务途径,构建多渠道的区域家庭教育指导支持服务体系

当代社会生活节奏快,家长工作、生活压力大,尽管高度重视子女教育,有学习育子知识的愿望,但系统学习难以保证,这就对学习资源和学习路径的提供提出了更高的要求。为满足更多家长学习家庭教育知识的需求,区家教中心积极开发指导服务资源,拓展服务途径,力求最大限度地满足家长的育子需求。

(1)实施文本支持服务:图书是传播知识最简便的途径。依托陆续编写完成的系列《儿童家长手册》,实施“让家长和孩子同步入(升)学”项目,每年为全区各学段(学前、小学、初中、高中)起始年级家长配发本学段《儿童家长手册》。2014年起,实现了全区各学段(学前、小学、初中、高中)起始年级《儿童家长手册》全覆盖。至今,全区各学段已累计发放《儿童家长手册》55万余册,为家长提供了系统学习家庭教育知识的资源保障。

(2)开展面授支持服务:讲座是普及知识的常用方式。为保证讲座针对性和有效性,先后开展了中学、小学、幼儿园、职高、社区“儿童家庭教育需求专题调研”,依据调研数据,设计涵盖0~18岁儿童的“家庭教育指导讲座系列专题”,建立“选题申报、选聘专家、沟通备课、讲授答疑、课后反馈”的家庭教育面授指导服务工作流程,实施“百场家庭教育专题讲座进社区、进校园活动”项目,专题讲座活动使家长与专家面对面沟通,有效解决了家长常见共性问题,至今已累计为全区各级学校和社区提供家庭教育专题讲座1 700余场,50余万人次家长受益。[10]

(3)探索“点对点”支持服务:手机已成为人们日常生活的必备工具,具有信息传送方便快捷、不受时空限制等优势。为此,2012年9月起,利用手机信息功能,探索“点对点”同步指导,在全国率先试点“北京市0~6岁儿童社区早期教育指导与服务项目”——“伴随成长 每周一信”项目,项目将0~6岁儿童成长的5 000余个关键知识点与儿童成长的周龄相对应,编辑成312期指导信息,每周以彩信(网信)方式,给家长发送一期与子女成长同步的指导信息,累计为全区22万个家庭提供服务(该项目已由全国妇联等单位在全国多省市推广)。在此基础上,又设立“新婚、孕期准父母同步信息指导服务——伴随成长 优孕专刊”项目,把孕期相关知识点按“每周美孕、护理保健、营养体能、胎儿胎教、优孕百科”等栏目,以周为单位编写,共52期。2014年11月起,每周为全区新婚、孕期家庭发送一期与使用者同步的指导信息,累计为14万个家庭提供服务。“点对点”精准、同步指导信息,满足了家长即时学习的需求。

(4)提供线上平台支持服务: 2015年1月,开通“家教e社区”微信公众号,提供家庭教育资讯和在线学习服务。该平台设有四大功能板块和十八个模块,涵盖家庭教育的各个方面。目前已有8万余用户关注,并定期更新内容,有效拓展了家庭教育指导服务覆盖面。

(5)开办电视专栏指导:电视节目以其生动、形象的特点,易引发观众共鸣。为利用这一优势,2015年4月起,针对家长普遍关注的子女家庭教育的热点、难点问题,探索录制电视节目,开办“对话成长”家庭教育电视栏目。节目通过专家和家长、学生现场互动交流、对话的形式,剖析教育问题,传播正确的教育理念,引导家长找出解决问题的策略、方法,每期30分钟,共录制了135期,每周播出3次,每年播出52期。生动、轻松的电视节目进一步丰富了家庭教育指导方式。

(6)启动公益咨询服务:咨询是解决个性化问题的有效方法。面对日益增多的家长个性化指导需求,2021年,建立“朝阳区家庭教育咨询服务中心”暨“家校社共育咨询室”,采用热线电话、在线问答、预约线下专家指导等多种方式,面向全区家长开展公益性家庭教育咨询服务,累计接听电话527个,线上解答家庭教育问题232个,开展个体咨询105场、团体咨询51场,共服务3 093个家庭。家庭教育咨询服务帮助学校解决了问题儿童家校协同教育难题,帮助家长解决了子女教育的棘手问题。

多元、精准的区域家庭教育指导服务体系的建立(见图4),搭建起多渠道的家庭教育指导服务“立交桥”,拓宽了指导服务覆盖面,形成既有普适推广、又有点对点指导、还有个性化咨询服务的格局, 最大限度地满足了家长多层次、多形式学习需求,提高了指导服务实效。

(三)区域家庭教育四个保障机制的探索

1.多点支撑,建立区域家庭教育队伍建设机制

家庭教育指导服务离不开一支专业、稳定的工作者队伍。首先,依托首都人才资源优势,与高等院校、科研院所、学术团体、医学院所、教育服务机构等家庭教育工作相关的单位和专家建立联系,了解研究方向与专长,逐步建立了300余人的优质专家团队。其次,针对区域内家庭教育工作相关人员专业知识、能力不足问题和工作需求,依据人力资源和社会保障部的原“家庭教育指导师职业标准”,面向学校幼儿园和街乡社区家庭教育工作者,分层次设计培训课程,举办“区家庭教育能力提升培训班”,形成专家助力、分类打造、分层培训、多点支撑的队伍建设机制,累计已培养学校教师、社区工作者、社会志愿者千余人,建立起区域家庭教育骨干队伍,夯实了家庭教育指导服务的师资队伍保障。[11]

2.评价导向,建立区域家庭教育督导评估机制

为促进区域内学校、幼儿园家庭教育工作规范化、常态化开展,制订《朝阳区学校家庭教育工作评价方案》《朝阳区学校家庭教育工作评价指标》等,把家庭教育工作纳入学校幼儿园年度工作绩效考核,占年度综合评价的5%,每年与相关科室的年度工作考核一并实施,形成以评价促改进、以评价促发展的督导评估机制,奠定了推动家庭教育工作常态化的工作基础。[12]

3.典型引领,建立区域家庭教育评选表彰机制

为引导家长主动学习家庭教育知识,反思自身教育行为,改进家庭教育方法,提升家庭教育能力和水平,积极开展家庭教育实践,制定“朝阳区好家长”评选标准和《朝阳区“好家长”和“我的家庭教育故事”征文评选表彰工作方案》,建立每年一届的朝阳区“好家长”“家庭教育故事”征文评选表彰机制,活动的开展有效促进了家长家庭教育素养的提升,自2013年起,累计表彰“好家长”39 790名,优秀“家庭教育故事”征文57 507篇,形成了推动家庭教育深入开展的群众基础。[13]

4.密切协同,建立区域家庭教育相关部门协同联动机制

针对特殊家庭,为加强政府各部门的协作,形成社会合力,2022年,区妇联、区教委、区法院联合设立“涉诉家庭教育指导工作室”,建立“法院接案判令—涉诉家庭教育指导工作室指导—妇联回访反馈”协同联动机制,帮助涉诉监护人掌握科学的家庭教育理念和方法,督促监护人切实正确履行监护职责,促进了涉诉家庭成员对儿童态度和教育方式的转变。

(四)区域家庭教育五个工作模式的形成

随着家庭教育工作的持续深入,朝阳区逐步构建了一个相互关联、相互支撑的体系与机制。在此基础上,我们采取多元化策略,确保指导工作全面、立体地推进,逐步塑造了一个融合理论与实践、指导与服务、个体指导与团体指导、线上与线下、家庭教育指导与社区治理紧密结合于一体的“五结合”工作模式。

第一,坚持理论与实践相结合,为家长提供深入浅出的家庭教育指导。通过“百场家庭教育讲座进校园进社区”等活动,传授先进的家庭教育理念和方法,鼓励家长将这些理论融入日常育儿实践,以实际效果验证理论的实效性。定期举办“好家长”宣讲活动,促进家长间的经验交流,实现理论与实践的良性互动。

第二,坚持指导与服务相结合,为家长提供全方位的家庭教育支持。除了提供咨询服务,我们还通过“家教e社区”平台为家长提供资源对接、信息共享和课程推送等服务。通过定制化的家庭教育方案和个人辅导,帮助家长解决具体育儿难题,提升家庭教育水平。

第三,坚持个体指导与团体指导相结合,满足家长的多样化需求。通过家长沙龙等团体活动,为家长创造集体学习的环境,增强互动与合作。同时,针对家长的个性化需求,提供定制化的指导服务,确保每位家长都能获得有效支持。

第四,坚持线上与线下相结合,为家长提供灵活多样的家庭教育指导。在线上,通过直播课程、在线论坛等手段,家长可以随时获取家庭教育知识。在线下,通过面对面的交流、亲子活动等多形式的主题活动,增强家长的实际操作能力,确保家庭教育指导的深度与广度。

第五,坚持家庭教育指导与社区治理相结合,推动家庭家教家风建设成为基层社会治理的关键一环。通过“好家长”评选和“我的家庭教育故事”征文等活动,引导家长建立正确的家教观念,培育优良家风。与社区携手,将家庭教育成果转化为社区文化,助力社区和谐进步。

三、实践效果及反思建议

(一)实践效果

1.推动了专业队伍建设

利用首都的丰富资源,构建了一个由300多位拥有教育学、心理学、社会学等多学科背景的专家组成的智库。同时,针对中小学和幼儿园的德育干部,定期举办“家庭教育能力提升培训”,成功培养并建立了一支由567名学校、幼儿园家庭教育指导者组成的队伍,实现了全区中小学每校至少配备一名“家庭教育指导师”的目标。针对街道、乡镇及社区妇联干部,举办“社区家庭教育工作者培训”,建立了由645名成员组成的社区家庭教育工作者团队,实现了全区街乡社区的全覆盖。此外,针对热心家庭教育事业的家长和公益人士,定期开展“家庭教育志愿者培训”,培养了一支由400余名志愿者组成的家庭教育服务团队。四支队伍建设,形成了有力的专业支撑。

2.丰富了家长学习资源

先后编辑开发了《孕期(准父母)指导手册》《入园儿童家长指导手册》《0~3岁儿童家长手册》《6~12岁儿童家长手册》《12~15岁儿童家长手册》《15~18岁儿童家长手册》以及《儿童家长手册(实践篇)——我的家庭教育故事》等一系列家庭教育手册。另外,建立了融合文本、音频、视频等内容,集传播与互动于一体的“家教e社区”微信家庭教育平台,推送课程、资讯等内容平台资源2 000余条,极大地丰富了家长的学习资源,为提升家长教育素养创造了必要条件。

3.深化了家长的家庭教育实践

围绕促进家长教育观念的转变、教育知识的积累和教育能力的提升,实施开展了一系列家庭教育指导服务活动,共服务家长超过300万人次,有效深化了家长的家庭教育实践。包括举办“百场讲座进校园进社区”活动超过2 000余场,连续12届开展朝阳区“好家长 我的家庭教育故事”评选征文活动,以及提供200场个体“家庭教育咨询”。这些实践活动使家长能够将理论知识有效应用于日常家庭教育中,显著提升了实践效果,进一步促进了家庭教育工作的深入开展。

4.促进了家长教育素养全面提升

朝阳区通过构建家庭教育社会支持系统,成功营造了“争做合格家长,亲子共同成长”的良好社会氛围,推动了家庭教育的健康发展。如在“好家长”“我的家庭教育故事”评选征文活动中,“好家长”推选数量增长了44%,众多好家长的典范发挥了示范带头作用。“我的家庭教育故事”征文数量增长了78%、获奖征文数量增长了136%,形成了系列典型家庭教育案例集。2022年,北京市妇联、北京市教委、北京市关工委首次联合开展的“送法进万家 家教伴成长”主题“我家的育儿故事”征集展示活动中,朝阳区推选的58份作品中,共有8份作品入选,占北京市获奖总数的35%。

家长们的积极参与度和教育质量显著提高,为朝阳区的教育高质量发展奠定了坚实基础。近年来,先后获得“全国基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”“全国未成年人思想道德建设工作先进区”“全国推进义务教育均衡发展工作先进区”“全国家庭教育示范区”“全国学校家庭社会协同育人实验区”等多项荣誉称号。

(二)经验启示

“345”家庭教育社会支持系统的成功有赖于多个方面。(1)构建政府主导、多部门协同的工作机制,统筹推进家庭教育工作。将家庭教育指导工作纳入社区成人教育序列,明确教委、妇联、卫计委等部门职责分工,形成全方位、多维度的管理体系。区文明办、妇联、卫计委等部门协同,学校幼儿园、街乡社区相互配合落实,建立了家庭学校社会协同育人工作格局。(2)构建全周期家庭教育内容支持体系。朝阳区通过研发系列家庭教育手册和数字化学习资源,覆盖从优孕、优生到优育的全过程。内容涵盖家庭环境创设、亲子沟通、品德培养等方面,确保资源的系统化、专业化和多样化。从养育到教育、从理论到实践,涵盖儿童成长的各方面,构建了全程、全面、专业、可操作的区域家庭教育指导服务内容。(3)构建多渠道家庭教育服务体系。朝阳区通过文本资料、面授课程、手机同步信息、微信公众号、电视节目和咨询服务,构建覆盖线上线下、点对点的家庭教育服务体系,确保家长能够随时随地获得个性化教育支持。(4)四大长效机制确保家庭教育服务的可持续发展。朝阳区通过队伍建设、工作评估、评选表彰、部门联动四大机制,确保家庭教育指导工作有章可循、持续推进。特别是通过年度绩效考核和家庭教育工作评估,推动工作常态化开展。

(三)反思建议

在探索区域社会支持系统的实践过程中,我们也发现了一些问题与挑战。(1)资源分配的均衡性挑战。某些服务渠道未能实现对所有家长群体的全面覆盖,导致部分家长无法享受到等质的服务。同时,部分服务方式的效果并未完全达到我们的预期目标。(2)学习资源的多元与创新需求。当前为家长提供的学习资源在多样性和创新性方面仍有较大的提升空间。为了更好地满足不同背景和需求的家长,我们需要进一步丰富和更新学习资源。(3)实践活动的影响力和参与度不足。家庭教育实践活动的参与度和影响力尚未达到最佳状态。现有活动在形式和内容上需要进一步创新和丰富,以激发更多家长的参与热情。

因此,未来工作中,可以在以下几个方面下功夫。(1)优化资源配置策略。对现有资源进行优化调整,确保家庭教育资源的均衡分配和广泛可及,特别是要关注弱势群体和农村地区的资源供给。(2)推动学习资源的创新与丰富。开发多元化的学习资源,满足时代特征和家长需求,包括引入数字化内容和互动式学习工具,以提升学习资源的吸引力和实用性。(3)提升活动的吸引力和实效性。策划更具吸引力和参与度的家庭教育活动,以增强活动的实际效果和对社会的广泛影响,从而促进家长的积极参与。(4)建立健全反馈与评估机制。建立完善的反馈与评估体系,定期搜集家长和社区的反馈信息,以便及时对家庭教育社会支持系统进行调整和优化,保障其长期稳定的高效运作。

家庭教育指导工作的探索之路还很长,未来我们将以提升家长教育素养为目标,以“家校社协同育人共同体”建设为载体,逐步探索建立“家长学习制度”,推动构建更加高效、可持续的家庭教育协同育人新模式。

【参考文献】

[1][5][7]霍雨佳,李一,李育倩,等.2022年中国家长教育素养状况及提升策略[J].中华家教,2023(3):10-22.

[2]关颖.家长的教育素质及指导——独生子女人格调查引发的思考[J].天津师大学报(社会科学版),1998(5): 34-40.

VM4tCu6leL5pRj/ADc9MFw==[3][4]中国儿童中心.家庭教育工作法律政策汇编[M].北京:法律出版社,2022:190,117.

[6]罗爽.《家庭教育促进法》实施机制的基本构造及其系统构建研究[J].教育学术月刊,2024(1):48-55+63.

[8][9]邵建华,温永春,王鹏.北京市朝阳区基于家校社协同的家庭教育特色模式探索与实践[J].大学:社会科学, 2021(10):3.

[10][11][12][13]张勇.新时代区域家庭教育支持服务体系建设探究——以北京市朝阳区为例[J].北京宣武红旗业余大学学报,2023(1):54-59.

Practical Research on Building A Regional Social Support System Through Enhancing Parental Education Literacy

ZHANG Yong LI Yuqian

Abstract: As the main actors in implementing family education, parental educational literacy and level directly impact the growth of their minor children. Enhancing parental educational literacy is a long-term and complex systemic project that urgently requires comprehensive and effective support from society. Currently, there are shortcomings in the support provided by society for improving parental educational literacy, and there is a need for joint efforts from all parties to establish a more robust family education support network. Chaoyang District in Beijing, backed by system construction and secured by mechanism development, has adopted a model that combines theory with practice, guidance with services, individuals with groups, online with offline resources, and integrates family, family education and family style, and grassroots social governance, which has formed the "345" family education social support system, which has made progress in building professional teams, enriching learning resources for parents, and deepening family education practices. This provides valuable reference for the continuous and comprehensive improvement of parents' educational competence.

Keywords: Parental Educational Literacy; Social Support System; Family Education

(责任编辑:李 宇)

收稿日期:2023-10-30

* 本文系中国家庭教育学会科研课题(2021-2025年)“家校社共育视角下新时代全国家长教育素养现状调查及实践路径研究”(23JXSZ002)阶段性研究成果。