“虎爸”与“猫爸”:农村青年父职实践的类型分化及其生成逻辑

摘要:参与型父职兴起与分化是农村家庭教育变迁的重要内容。在教育责任伦理和家庭资源分配下,父职实践的资源投入、学业管理、情感陪伴面向被强化。在从传统型父职向参与型父职转型的过程中,农村群体内部出现分化,表现为上层“强猫爸”、中层“虎爸”、下层“弱猫爸”三种父职实践类型。农村父职形象分化是教育家庭化与教育中产化的共同产物,其中农村家庭被卷入教育竞争秩序是分化起点,积极实践城市中产教育方式是分化过程。农村父职形象分化的背后,是城乡、阶层教育分化之困。

关键词:农村父职形象 阶层分化 教育家庭化 教育中产化

作者简介:何 盼/武汉大学社会学院博士研究生(武汉 430072)

一、问题提出

伴随着现代养育话语的不断建构与传播,不仅母职实践呈现出密集化和经纪人化特征[1],父职参与的频率和内容也发生了新的变化,引起了学界的关注和讨论。然而,相比于成果丰富的母职研究,国内学界对父职的研究仍处于起步阶段,且对参与程度更高、参与方式更多样的“参与型父职”的关注度不足。

目前关于“参与型父职”的研究主要有以下两种路径。其一,遵循国外新父职研究脉络,对参与型父职的理论内涵与实践内容展开梳理分析。研究指出,在20世纪70年代以来的女性主义运动和父亲权益运动等社会运动的交织推动下,父职得到了西方学者的关注和思考,其内涵也逐渐从养家糊口的传统父亲转向了强调照料与情感的新型父亲。[2]新父职的核心特征是参与儿童照料,强调传统经济供给和道德约束外的情感关怀与日常照料等责任。[3]在我国城市地区,父职实践也经历了一系列转变,大体可分为“传统父职主导”“父职缺失为主”与“新父职兴起”三个阶段[4],当前提倡共同育儿的“参与型父职”理念开始兴起。研究者指出,参与型父职具有时代性和阶级性,一方面,新父职概念的提出与运用是对父职形象变化新趋势的及时回应[5],另一方面城市中产家庭中的父亲才是真正参与抚育的群体[6]。

其二,立足父职实践的变迁经验,对参与型父职的生成机制与实践状况展开实证研究。研究者指出,文化转型、经济分工与制度变迁共同构成参与型父职兴起的结构性环境,推动了以“参与”为核心的新父职的生成。在传统“男主外、女主内”的性别分工下,教养子女的各种活动被赋予了女性色彩,不仅将女性束缚在子代的教养责任上,也将男性排斥于教养秩序之外,这一秩序为劳动法规等形塑[7],并为传统文化和主体实践所强化[8]。但在性别文化变迁[9]、计划生育政策变化[10]、家庭抚育模式变化[11]、家庭再生产压力提升[12]等因素影响下,父亲角色也得以拓展,教育投入、行为管教、日常陪伴成为协作式育儿的重要内容。如高修娟等人发现,城市中出现了“周末爸爸”的流动型父职形态。在身体缺席和身体在场的不断转化下,“周末爸爸”会通过远程通信和面对面陪伴互动的双重方式培养父子间的情感联系,实践具有关怀慈爱、高度参与特征的“参与型父职”。[13]孙晓冬等人基于对15个城市中产家庭的访谈分析,进一步呈现了在交往、抚育、消费等不同情境中,参与型父职社会建构的实践过程与动力机制。[14]吴同的研究在呈现参与型父职的实践方式、实践情境的基础上,以上海中产家庭父母为对象,分析了城市中产阶级男性“参与型父职”兴起的反身性动机,展现了城市中产家庭养育模式的变迁。[15]

既有研究从理论和实践层面对父职进行分析,对理解父职的理论内涵、具体实践及其时代变迁具有重要意义,给本研究带来了颇多启发,但也存在以下局限。首先,研究主要关注城市中产家庭父职参与,忽略了广大农村家庭的父职实践,而大部分农村父职研究,也多以问题化视角和结果取向出发,忽略了其实践过程的丰富性、能动性以及新变化。[16]其次,无论是文化、经济还是制度视角,都是从个体所处的外在环境对父职参与进行解释,而主体视角则是从个体的情感体验展开分析,上述视角都未能从家庭视角理解父职的实践逻辑。事实上,在“家庭本位”的文化传统下,父职与母职绝非性别二元视角下的简单分工,而是一种家庭内部秩序的整体协商与关系平衡。[17]不从家庭角度看待父亲角色与家庭教养实践之间的关系,便容易使父职流于社会性别、经济理性、制度环境、情感需求等分散的面向,难以整体把握父职实践逻辑。最后,已有研究多将不同群体的父职实践作为一个整体看待,粗线条地关注新时代下父职参与的整体特征,而忽视了其内部存在的巨大差异,因而也难以发现父职参与的分化状况及其内在本质。

因此,本文从教育家庭化背景出发,关注农村参与型父职兴起的特征,并深入农村群体内部,关注农村父职形象的阶层分化及其内在逻辑,进而理解农村家庭教育所面临的困境。本文的问题意识源于笔者对农民家庭教育模式的多地点、长时段的关注中,发现原本处于边缘地位的父亲日益被带至家庭教育的焦点位置,并在不同家庭中表现出差异化的父职实践形态。上述现象表明,农民家庭的教育实践模式正在发生巨大转变,而父职实践及其分化既是这一转变的突出表现,也构成理解该变化的问题切口。在此问题意识的导引下,笔者于2022年10月至2023年2月在中西部T县开展了为期4个月的田野调研,围绕农民家庭的教育参与及其父职实践等方方面面展开。研究采用田野调查法收集基本案例和访谈资料,所调研的青年农民家庭案例共有30个,以义务阶段学生家庭为主。在访谈之外,笔者还进行了家访等参与式观察。家庭既是物理意义上的生活空间,也是心理意义上的情感空间,还是社会意义上的互动空间,容纳着丰富的、无法单纯依靠言语传递的生活实践。笔者在调研期间选择了10个农民家庭开展多次家访和家庭活动参与,对家庭内部的空间设置与物质水平、亲子互动、家庭关系进行观察,获得了言语之外的充分信息。

二、教育家庭化与农村参与型父职兴起

农村参与型父职的兴起离不开教育家庭化这一现代化转型背景,即家庭主体在教育责任秩序中发挥着越来越重要的作用[18],呈现出学校家庭化和家庭学校化趋势。具体而言,在价值层面,家庭教育化表现为以教育为中心的家庭责任伦理;在实践层面,家庭教育化表现为以教育为中心的家庭资源分配。

(一)教育中心的家庭责任伦理

责任伦理是德国社会学家马克斯·韦伯所提出的概念,用以区分两种不同的政治理念:一种是基于终极信仰而开展政治行动的信仰伦理,一种是强调出于内在责任自觉而投入政治行动的责任伦理。[19]在农村社会学研究中,部分学者将责任伦理的讨论引入家庭养老秩序、家庭教育参与等研究[20][21],并将其界定为不同主体在行动过程中的责任归属秩序,即某行为背后具体的责任与义务是什么,以及应当和实际由谁承担。本文延续这一学术意涵,从两个方面理解教育中心的家庭责任伦理:

其一,从家庭与社会系统的关系来看,教育中心的家庭责任伦理是指在国家、学校、社会、家庭四个教育主体中,家庭参与教育的意义和价值被高度凸显,教育成功与否往往被视为家庭与学校的共同责任,家庭甚至发挥着更为基础且具有决定意义的作用。在此意义上,“不能输在起跑线上”的家庭教育竞争取代“读书的料”的个体教育竞争,成为新的教育竞争逻辑。[22]其二,从家庭内部关系来看,教育中心的家庭责任伦理是指子代教育成为家庭重要甚至核心的发展目标,围绕子代教育组织家庭资源、劳动力、代际关系秩序成为父代与祖代新的行动指南,对子代教育进行高度投入、展开高度竞争被视为是自然的,成为家庭参与新逻辑。[23]其中农村父母基于个人社会流动反思与洞察之上的抱负,与基于个体被教养经历的反思,是教育中心的家庭责任伦理兴起的双重动力。

(二)教育中心的家庭资源分配

在教育中心的家庭责任伦理引导下,形成了以教育为中心的家庭资源分配实践。其俨然已不只是学业监督与购买教育服务,而是经济、文化、时间、情感等全方位的调动和参与,即家庭围绕着子代教育展开的经济投入、时间投入和劳动分工。[24]

在以积累为目标的传统家庭资源分配秩序中,家庭秩序围绕着释放劳动力、减少货币化支出展开。如“半工半耕”背景下的农村家庭通过祖代在村务农与兼顾孩子抚育、年轻父代外出务工的方式,释放出家庭中年轻夫妻、甚至年轻祖代的劳动力,并以务农方式补充家庭资源、减少货币化支出,从而减轻年轻父代在城市务工的生活压力,提升家庭整体资源积累能力。[25]在以教育为中心的新家庭资源传统分配秩序下,家庭秩序围绕着子代在县城的学习与生活展开,如在“半工半耕伴读”一家三制背景下,农村家庭通过分散在城市-县城-农村,为子代在县城学习生活提供最优化条件。[26]在一家三制背景下,城市务工收入与农村务农补充两部分家庭资源都流向孩子所在县城,而年轻妇女则退出城市劳动力市场,返回本地照顾孩子生活、监督孩子学业,以兼业或全职的方式照看孩子(如表1所示)。

(三)农村参与型父职的兴起及其特征

在教育中心的家庭责任伦理与家庭资源分配秩序下,包含父职在内的亲职被要求以更加精细、科学与高度投入的姿态,参与到孩子的抚育和教育过程中,使得家庭教育理念不断被渲染与传播,农村家庭对父职参与也有了更多的期待和要求。首先,精细管理带来家庭教育参与事务的激增,从孩子的营养到学业,再到情绪健康,都成了家庭需要密切关注和及时引导的重要方面。在母亲精力不足时,父亲被期待更多地分担教养责任,承担起照料孩子安全、饮食、接送等生活事务。其次,父职参与的科学性被强化和感知,尤其是对孩子人格的塑造、行为的影响和学习能力的提升等,父亲的参与被认为具有非常重要的作用。最后,父职参与为期待缓解教养焦虑和压力的母亲提供了精神上的重要支持。[27]因此,农村父亲在自身学习和接纳家庭教育思想、母亲的要求和家庭客观养育需求等影响下,不断地进行自我调适,为由母亲主导的家庭教养秩序带去了新的变化。在教育中心资源分配下,因经济投入增加与家庭分工秩序调整,父职资源供给面向被进一步强化,尤其是当母亲返回县城照料孩子生活时,整个家庭生活支出与发展支出的负担都集中在了父亲身上。

因此,伴随着教育家庭化,农村参与型父职兴起。不仅家庭与社会对父职参与有了更多期待和要求,父职参与本身的资源面向、情感面向都得到了强化,并具有以下两个特征:其一,被动响应性;其二,模仿性和竞争性。被动响应性是指农村参与型父职兴起与其说是父亲在自身性别文化自觉下发生的主动转变,更多的是由母亲带来的亲职焦虑、教育竞争压力的传递,父亲被动感知到子代教养责任的强化,并卷入由母亲主导的家庭教养秩序。可以说,农村参与型父职的兴起是农村家庭积极开展儿童教养、农村妇女积极进行母职实践的伴随产物。[28]模仿性与竞争性则是指,参与型父职俨然不同于传统的父职形象,且兴起于城市中产家庭,农村父亲必须经过文化学习与文化断裂,才能习得参与型父职的行动方式,当农村教育竞争兴起时,参与型父职也成了重要的模仿物和竞争物。

因此,在教育家庭化与农村参与型父职兴起的背景下,需进一步探讨不同资源禀赋的农村家庭父职形象与父职实践是否具有差异?具有哪些表现?且其分化背后体现了农村教育怎样的变化与困境?

三、农村青年父职的差异化实践

父职即一整套关于如何做父亲的理念和实践,既牵涉到家庭内部夫妻间的性别分工,也涉及父亲与孩子间的代际关系,还与父亲在家庭中的权威地位与权威来源息息相关。已有母职研究发现,农村与城市的母职形象出现“虎妈”与“猫妈”之分,其中城市“虎妈”是指拥有高教育目标,并付诸严格管教的母亲群体,农村“猫妈”则表现出小心谨慎、亏欠补偿的特征。[29]总而言之,“虎妈”更为强势严格,“猫妈”则相对弱势温和,二者在亲子关系、日常管教方面表现出较大差异。

为研究农村不同家庭的父职特点,本文按照家庭经济收入对农村家庭阶层进行了划分。杨华对中国农村“中等收入线”的研究发现,中西部农村“中等收入线”大致为10万元左右,家庭收入必须达到这一水平,才能较为宽松、体面地完成家庭生活中各项事务与发展目标。[30]本文以此为依据,将家庭年收入8万元以下的归为下层家庭,8万~12 万元归为中层家庭,12万元以上归为上层家庭。

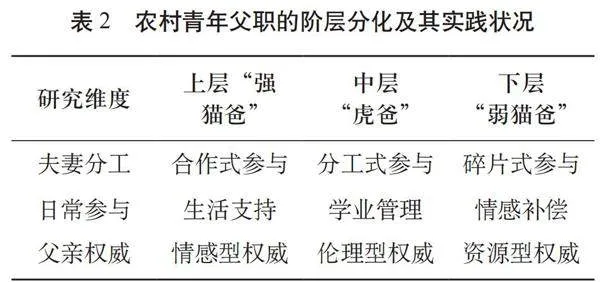

本文继续沿用已有研究中“猫”“虎”形象描述父职中情感面向、管教面向的差异。通过夫妻分工、日常参与、父亲权威三重面向的描述与分析,发现上层农村父亲表现出以协作育儿和多元支持为内涵的“强猫爸”形象,中层农村父亲表现出以分工式参与、严格的学业管理为实践方式的“虎爸”形象,下层农村父亲则表现出以碎片式参与、单系抚育与情感补偿为特征的“弱猫爸”形象(如表2所示)。

(一)上层“猫爸”:协作育儿与多元支持

1.合作式参与

在农村家庭中,虽然由母亲主导子代教育仍为主流的家庭教养分工模式,但随着家庭教育责任的扩大、家庭参与力度的加强以及家庭科学教育话语的扩散,父亲越来越被期待参与子代教育之中,其本身也逐渐意识到自己的主体责任,并积极在母亲主导的教育秩序下展开行动。这种合作式参与表现在上层家庭父亲对母亲的行动认同、情感支持和及时的行动支持。如一位上层家庭中的父亲龚自强,他本人在电厂上班,妻子是乡镇公务员,虽然日常主要由妻子操心孩子的学习和生活,但每天5点下班后,便由他接管孩子的作业辅导和体育锻炼,在孩子的教育规划和成长目标下,夫妻二人也保持了步调一致。其妻子描述家庭这种协作式分工状态时说道:“他爸爸在家庭管理孩子方面很主动,管得也比较多,晚上还能陪他散步、看书、打球。生了小孩以后,我和他爸爸就很少出去玩了,爸爸在家里陪着孩子学习,我就带二毛出去散步,尽量避免影响孩子。他爸爸只要是能做的都会去做,生活和学习上都会管,所以我们是合作。”(访谈编号:20230223-GYZ-M)

在合作式参与下,参与型父职极大地缓解了母职焦虑与压力,在情感、资源、行动上提供较大支持,夫妻间往往能形成较好的家庭合力状态。

2.多元的生活支持

上层“猫爸”全方位地参与到了孩子的陪伴、辅导和管教过程中,参与方式包括但不限于:学业上的指导和帮助,以及家校沟通与家校合作。此外还有行为上的引导和管理,除听课习惯、阅读习惯、完成作业习惯等学习习惯之外,陪伴孩子锻炼身体的生活习惯,培养孩子“阳光、健康”的心态和气质也是上层家庭父亲非常注重的方面。同时,他们还是子女闲暇时间的组织者和承担者,尤其是在孩子寒暑假等较长时段的闲暇里,除了母亲组织安排的各种兴趣班和培训班之外,与孩子一起出游也是上层家庭父亲重要的参与方式。如在深圳私企工作的李启,为了让孩子接受较好的教育,他和妻子商量后在县城最好的学区旁购买了一套房产,并由妻子在县城陪读。虽然平时不能陪伴在孩子身边,但李启每年寒暑假都带三个孩子外出旅游,并定期拜访老师,为孩子选择好的学校、班级以及课外培训名师。这种来自父亲的多元生活支持表现在资源、时间、情感、关系等多方面的投入,以及日常互动、交流和陪伴等多种方式。

3.情感型权威

在协作式育儿和多元生活支持的实践下,上层“强猫爸”表现出一种情感型父亲权威。在面对孩子需要管教和约束的时候,他们更多以平等沟通、耐心交流的方式与孩子讲道理,且这种“温和对话”之所以能发挥有效的管教作用,根本原因在于通过日常陪伴互动与孩子建立起的良好情感基础。在上层家庭中,父亲逐渐习得并形成一套与孩子交流互动的沟通艺术:关心和鼓励孩子分享学校里的事情,尤其是倾听孩子在学校里遇到的困难和不开心等消极情绪,并尽可能地在确立原则的同时与孩子共情,接纳孩子的观点和思考,积极地寻找自己与孩子之间同频共振的可能。

(二)中层“虎爸”:分工参与与学业管理

1.分工式参与

分工式参与有两种形态:一种是母亲主导,当遭遇难以解决的亲子问题时,才寻求父亲的参与和管教;另一种是母亲自认为没有能力管教孩子的学业和行为,于是完全由父亲主导、母亲让权,父亲补足母亲退出后的家庭教养秩序空白。因此,不同于上层家庭“母亲主导-父亲合作”,中层家庭更多呈现出一种“两性-单系”的养育秩序,即要么是父亲管、要么是母亲管。这显然并不是单纯的两性分工带来的结果,而是在 “密集亲职”话语背景下,中层家庭基于家庭情况的自我调适。在中层家庭中,子代教育责任被分化为教和养,父职参与以“分工”而非“合力”的方式形塑着家庭养育秩序,且家庭内部的夫妻分工在一定程度上表现出与父母受教育水平相关的趋势,即在父亲学历更高的家庭里,父亲的主导期待更强。

2.严格的学业管理

学业管理包括学习习惯管理和学习成绩管理,学习习惯管理主要是指作业完成、上课状态、课外阅读、在校表现等方面的行为和习惯管理,学习成绩管理则包括日常询问考试成绩、寻求课外辅导资源等。中层家庭父亲往往以较为威严的方式参与到孩子的学业管理中,尤其是通过管教和约束孩子的行为习惯,从而让孩子能够“凭靠自己”走上学习的道。当孩子出现学业上的波动时,其行为上的不良习惯通常会成为父亲关注和纠偏的重点。

3.伦理型权威

与上层家庭表现出的“慈父严母”所不同,中层家庭里的父亲仍维持着“严父慈母”的样态,父亲是家中主要的权威性来源。相比于上层家庭父亲希望建立情感型父亲权威,中层家庭父亲保持着伦理型父亲权威的面向,他们更强调作为家中长辈的威严,期待孩子服从父母。但这种伦理型权威正处于两难的境地:一方面,伴随着家庭教育理念的不断兴起,传统的伦理型父亲权威有被污名为“不懂教育孩子的方法”的趋势[31];另一方面,随着青少年网络亚文化对传统权威的消解,中层家庭父亲难以寻找到适合自己能力的参与理念和参与方式。在这一过程中,他们很容易自我边缘化,并形成对自己的教养方式的贬低和自损的情绪。例如,一位在本地工厂打工的父亲如此表示在教养孩子过程中感受到的迷茫:“我反思自己的时候,觉得自己做得不对,但是又不知道怎么去处理”,(访谈编号:20221118-ZH-F)而这带来了对子代教养的困难。

(三)下层“猫爸”:单系抚育与情感补偿

1.碎片式参与

在缺乏就业机会的中西部县城里,许多农村家庭为了实现家庭积累和家庭发展的双重目标,往往必须通过在农村-县城-城市三重不同空间跨度生产与生活,从而支撑在城乡之间的家。[32]对下层农村家庭而言,外出务工是其主要的经济来源方式。因此,受生产时间限制、紧张的家庭经济状况等不利条件的影响,下层父亲的参与呈现出碎片化的样态:他们更多出现在缴纳学费、春节等特殊的时间节点,主要以资源投入的方式为母亲提供支持,而很难以合作或分工的方式参与孩子的教养过程。

2.宽松的情感补偿

对常年在外务工的父亲们而言,与孩子的长期分离使他们既难以确立自身管教孩子的权威来源,也害怕严厉管教会削弱亲子间的情感关系,这使得他们在碎片式参与过程中,往往以破坏者而非协作者的角色影响家庭内部教育秩序。如金莲的丈夫长期在深圳打工,谈到丈夫对孩子的管教和陪伴,她有些无奈地说道:“孩子爸爸一直在深圳,几乎是我一个人管孩子。他就像做客一样,过春节回来待半个月,然后就是当个好好先生,想玩手机就给孩子玩手机,想干嘛就干嘛。”(访谈编号:20230115-DJL-M)越强调亲子间的情感关系,越使得下层“猫爸”们希望以各种方式弥合自己与孩子之间稍显薄弱的情感关联,如通过放任孩子玩手机、进行物质补偿等。这样一种出自情感亏欠的资源补偿和放松管教,往往会带来诸多负面影响,包括破坏母亲的日常权威、造成母亲情感与管教上的双重压力,以及引发孩子的策略行为等,从而导致家庭内部教育秩序的失调。

3.资源型权威

对下层家庭的父亲而言,他们的教育参与面临着一系列资源短缺和不利条件限制。下层农村家庭尚处于半城镇化状态,面临结构性的经济压力,年轻丈夫外出务工是很多家庭的经济安排方式,尤其当母亲选择回县城陪读时,家庭资源积累能力被极大地削弱,由父亲一人承担着家庭经济资本积累、生活资源供给的责任。因此,远离家庭以及繁重的生产,使得下层父亲既很难通过日常陪伴的方式建立情感型权威,也很难通过严格管教来实践伦理型权威,而是作为一种辛苦供给生活资源的形象符号,对子代发挥着作用:作为下层父亲的激励意义和作为辛劳父亲的道德意义。

(四)农村青年父职实践的分化格局

综上所述,当前农村青年父职实践出现分化。伴随着农村参与型父职兴起,父职的情感面向逐渐被突出,经济投入外的时间投入、情感投入、关系投入、精力投入也被更加重视,农村父亲正经历着从伦理型权威向情感型权威、从成人教育目标向成才教育目标的转型。父职形象的分化正源于所处的转型阶段及其实践方式(如表3所示)。

在上层家庭中,“强猫爸”角色得益于家庭相对充裕的资源条件。当母亲作为孩子家庭教育参与秩序的主导者发挥了子代教育的决策作用时,同时也必然承担了更多来自孩子学业的焦虑。在此情况下,参与型父亲更像是母亲焦虑的“解毒剂”,以行动配合、精神支持、心理宽慰的方式参与孩子的家庭教育过程。这种孩子的玩伴、学业的辅助者、母亲的合作者、精神的支持者和物质的供给者等更具有情感意义的角色呈现,让父亲形象更具有柔和色彩。在父亲协作式参与的合力秩序下,父亲不仅给予了孩子莫大的学业支持,在日常陪伴中扮演着情感型权威,也释放了母亲的行动空间,缓解了母亲所承担的子女教养压力。

在中层家庭中,“虎爸”形象来源于父亲对自身受教育经历的反思。中层家庭中的父亲行动更多直接面向孩子学业成绩的获得,因为他们自身的社会流动经历、有限的资源条件、受限的社会机遇,都让他们在面临社会竞争时承担了跟母亲同样多、甚至更多的竞争压力和焦虑情绪。受其有限的时间资本和文化资本,中层父亲更多依靠伦理型权威对孩子的行为进行约束和管教,从而培养和塑造孩子良好的学习行为习惯。而在以有限的学业辅导和严格的行为约束参与孩子教育的过程中,中层父亲们往往面临着过往教养经验和当下流行经验的冲突。因此,在中层家庭中,冲突更多不产生于两性观念,而是产生于父亲传统伦理型权威和新兴情感型权威间的张力。当二者发生冲突时,父亲或负面地影响了亲子关系,或以退出方式将教养责任更多地交付于母亲,不管是哪种处理方式,都削弱了家庭合力。因此,不同于上层家庭的合力状态,在中层家庭中,父亲表现出的是一种分工状态,其资源调动与成员激励能力都相对弱于上层家庭。

在下层家庭中,“弱猫爸”是一种分离型家庭与教育竞争秩序的共同产物,体现在其有限的参与时间、参与机会、参与效果上。在三种类型的家庭中,下层家庭的父亲参与程度最低,他们既很难通过日常陪伴与孩子建立深厚情感,也很难通过行为约束来展现伦理权威,而更多承担了作为家庭资源供给者的经济职能。当教育竞争愈发激烈时,他们不得不以加大资源投入的方式避免被甩出竞争秩序,而当孩子遭遇学业挫折与教育排斥时,下层家庭父亲既难以提供及时的帮助,也很难以权威身份去管教约束孩子,在情感上感到亏欠、在资源上进行补偿成为很多父亲的教育实践方式。

四、农村青年父职分化的内在逻辑

(一)分化起点:教育竞争的家庭卷入

教育竞争的家庭卷入是农村父职分化的起点。伴随着教育目标改变、教育竞争兴起和教育家庭化趋势,家庭资源被子代教育极大地激活和调动起来,农村家庭教育参与机制发生变化,以孩子为中心、由学校统摄家庭和市场的城镇私人养育模式取代了村庄公共养育模式。[33]因此,作为家庭养育模式的一部分,农村家庭内部的父职实践与其说是一种性别分工秩序,不如说是一种以家庭为单位,通过自我动员的方式增强家庭实现子代培养目标的能力。[34]无论是日常陪伴,还是学业管理、资源投入,其实质都是以不同方式尽力为孩子教育提供最佳环境与基础。父亲的日常陪伴被认为是培养孩子认知能力、塑造孩子良好习惯的重要影响因素,来自父亲的学业管理被认为是有效且必要的学习支持,而资源投入面向更是在一系列择校、报班、家校关系的实践里被强化与突出。

因此,一方面,父亲承担的养家人角色本身发生了新的变化,父亲不仅需要承担生活上的资源供给的责任,更需要承担以发展为目标的教育资源上的供给责任。另一方面,父职的管理面向、情感面向也日益突出,父亲被期待或要求能够在孩子的成长成才过程中担负起经济供养之外的更多角色,包括学业上的辅导者、行为上的引导者、日常生活的陪伴者和母职焦虑的舒缓者等。父职分化正源于父职形态本身的转型和变化,即从传统父职形象向参与型父职形象过渡,其过渡和转型速度受制于家庭所拥有的资源禀赋和动员能力,使得不同阶层农村家庭父亲因处于不同转型阶段而呈现出不同的父职形象,农村家庭内部阶层分化与父职转型的不同速率之间发生了阶层匹配。

(二)分化过程:中产教育的差异实践

中产教育的差异实践是农村青年父职分化的形塑过程。城市中产教养文化契合农村参与型父职兴起时实践标准的空白,成了被模仿的对象。在传统的父职实践中,“严父”和“慈母”两种亲职形象往往相伴而生,家庭由一个温和细腻的母亲和一个严格沉稳的父亲组成,费孝通便曾在《江村经济》中描述道:“孩子与父亲的关系稍有不同。在妻子怀孕和生孩子时,丈夫并没有什么特殊的责任。在一年之中,男人有半年以上的时间在户外劳动。他们早出晚归,夫妻之间、父子之间的接触相对比较少。在孩子的幼年,就孩子来说,父亲只是母亲的一个助手,偶然还是他的玩伴。在妻子养育孩子时,丈夫会接过她的一部分工作,甚至是厨房里的工作。我曾经看到,一些年轻的丈夫,经过一天忙碌的劳4cuEl4c+BFxnhozMAYBccA==动,在傍晚余暇的时候,笨拙地把孩子抱在手里”[35],将父亲与子女间生疏的情感表达与稀缺的日常互动呈现出来。而在当前社会条件下,农村父母们在县域空间、网络空间里不断遭遇着中产化和城市化的家庭教养方式冲击,以及科学化、精细化的家庭养育话语的影响,因此,管教孩子、当好父母对农村父母而言是一个文化断裂的过程,是一个从乡土社会“男主外、女主内”的传统性别分工向城市中产社会“新父职”转变的过程,也是家长围绕“培养优等生”的教育成才目标而展开各种实践的竞争新标的。一方面“陪伴”正成为青年父母建构和实践亲密关系的新伦理[36],另一方面“情感型父亲权威”正取代“伦理型父亲权威”,被认为是科学的、有益的亲子关系与教养方式。

在习得与积极实践来自城市中产文化语境的参与型父职时,不同阶层农村家庭所拥有的经济、时间、文化等资源禀赋具有差异,进而影响其实践方式与结果。其中,上层农村家庭父亲对标城市中产父职实践时,依靠其相对占据优势的经济资本与文化资本,能够通过文化断裂与自我改造的方式,较好地实现日常陪伴与情感建设的子代抚育目标。而中层家庭父亲在模仿实践的过程中,有限的家庭资源只能支撑其将时间、精力、经济集中于孩子的学业管理,其更可能遭遇传统父职与中产父职之间的文化冲突。而当下层家庭父亲被裹挟入中产化父职实践中时,一方面情感面向同样成为其重要需求与相应要求,另一方面在遭遇教育排斥或养育挫折时,其往往会感受到巨大的情感亏欠,因此资源投入成为其情感补偿的重要方式。

综上所述,农村父职形象分化背后是教育城乡与阶层的双重分化。一方面,农村参与型父职的兴起与城市中产教养文化理念相匹配,农村父亲在对标城市父亲的过程中建构与实践其参与型父职形象。另一方面,伴随着人口流动与城镇化水平的提高,农村内部已然不再是铁板一块,在阶层分化下,不同家庭之间的资源禀赋和资源动员能力存在不可忽视的差异,不同阶层农村父亲的父职形象与其所处阶层之间形成了匹配。

五、结论与讨论

参与型父职实践作为一种农村家庭中新的家庭教育趋势,所反映的是在以子代教育为核心的家庭再生产目标下,家庭教育参与父母的时间、精力、情感的进一步吸纳,父亲已不再单纯作为家庭经济支柱,而逐渐成了子代教育投入与家庭教养的重要参与者和合作者。而父职参与的行动、方式与水平所影响的,是整个家庭所能激活和动员的家庭合力。雷望红指出,家庭经济实力、文化程度、资源动员能力的差异带来了城乡间母职实践的分化,即表现为城市“虎妈”与农村“猫妈”的二元分立。[37]在农村家庭中,父职实践同样出现了分化,并表现出更为丰富的内涵。具体而言,在上层家庭和下层家庭中出现了两种截然不同的“猫爸”形象,而在中层家庭中,“虎爸”更占据主导地位。不同阶层的家庭呈现出不同的父职实践形态,也带来不一样的教养效果。

本文通过对农村青年父职的具体实践研究发现,教育家庭化与农村参与型父职兴起密切相关。伴随着以教育为中心的家庭责任伦理和家庭资源分配秩序的运转,“密集亲职”在农村家庭中同样被激活。在践行参与型父职时,城市中产教养文化的渲染与渗透,使情感型权威和全方位陪伴成为新的参与型父职伦理,在模仿与对标这一标准过程中,受制于家庭本身所处阶层及拥有的资源能力,出现了资源投入、日常管理、情感陪伴三种父职实践内容分化,呈现出资源型权威、伦理型权威、情感型权威三种父职权威形象分化。因此,农村父职形象分化是教育家庭化与教育中产化的共同产物,其背后反映了教育的城乡分化和阶层分化。

相比于强调母亲作为主体贯穿现代化家庭教养方式的“密集母职”,参与型父职在家庭亲职实践中仍主要发挥着补充功能、占据次要位置。上述父职变化虽未改变父职的从属地位,但它提示了父职作为家庭教育实践内容的增量价值与实践目标:在教育竞争激烈、教育成本升高的社会条件下,家庭期望通过改变父职参与方式来影响亲子关系、夫妻关系,增强家庭教育能力。父亲的角色也在科学育儿的期待下变得越发重要,“拼爹”不再只是拼家庭的经济实力,更拼家庭的情感氛围、文化环境与陪伴能力。农村家庭中参与型父职兴起与内部分化,一方面表明农村家庭正积极主动地开展自我调适,以适应竞争激烈的教育环境,为子代教育撑开向上流动的空间;另一方面,以家庭为行动单位的教育竞争趋势也带来了教育家庭化的困境,其背后蕴含着教育“内卷”与阶层再生产的风险。

【参考文献】

[1] 杨可.母职的经纪人化——教育市场化背景下的母职变迁[J].妇女研究论丛,2018(2):79-90.

[2] 王亮.“新父职”研究:概念厘清、理论脉络与研究展望[J].中国青年研究,2022(6):111-118,110.

[3] 高修娟.“新父亲”参与儿童照料的实践与反思——西方“新父亲”话语述评[J].青年研究,2021(4):85-93,96.

[4] 何绍辉.撑起儿童照顾的“半边天”——对父职实践的社会学考察[J].中国青年研究,2020(2):85-91.

[5] 王亮.儿童照顾中“新父职”的兴起、阻碍及其启示[J].学前教育研究,2023(2):56-67.

[6] 唐咏.被建构的焦虑母职和参与父职:基于深圳中产阶层家庭教育的质性研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021(6):101-113.

[7] 王向贤.承前启后:1929-1933年间劳动法对现代母职和父职的建构[J].社会学研究,2017(6):165-188+245.

[8] 刘中一.角色虚化与实践固化:儿童照顾上的父职——一个基于个体生命经验的考察[J].人文杂志,2019(2): 106-112.

[9] 林恬怡,陆卫群.儿童照料的性别化机制研究:一个场域理论的视角[J].当代青年研究,2019(4):118-122.

[10] 刘婷婷.从“一孩”到“二孩”:家庭系统的转变与调适[J].中国青年研究,2017(10):23-30.

[11] 王雨磊.父职的脱嵌与再嵌:现代社会中的抚育关系与家庭伦理[J].中国青年研究,2020(3):63-70.

[12] 甘颖.家庭再生产与父母协作式育儿[J].中国青年研究,2022(7):64-71.

[13] 高修娟,曾令峰.流动视角下城市“周末爸爸”的父职实践研究[J].中国青年研究,2024(5):52-60+69.

[14] 孙晓冬,赵芷玉.“好父亲”的社会建构——基于“情境—身份”框架的分析[J].北京社会科学,2024 (2):97-11sKua2Y836rsvk7eJYuHopVyjz1X06O/1YNPK3g0e5M=07.

[15] 吴同.成为好爸爸:城市中产家庭养育模式的变迁与新“父职”实现路径[J].河北学刊,2024(1):176-184.

[16] 杨汇泉,朱启臻.农村留守儿童家庭抚育策略的社会学思考——一项生命历程理论视角的个案考察[J].人口与发展,2011(2):63-72.

[17] 王昕,王亚坤.社会文本中的父职建构:基于主流育儿杂志的社会学考察[J].中国青年研究,2024(3): 60-68.

[18][29][37]雷望红.中国城乡母职形象何以分化——“教育家庭化”中的城市“虎妈”与农村“猫妈”[J].探索与争鸣,2020(10):148-156,160.

[19] 冯钢.责任伦理与信念伦理:韦伯伦理思想中的康德主义[J].社会学研究,2001(4):32-38.

[20] 杨善华,贺常梅.责任伦理与城市居民的家庭养老——以“北京市老年人需求调查”为例[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004(1):71-84.

[21][22]尹秋玲.农村教育竞争兴起的逻辑——从“读书的料”到“不能输在起跑线上”[J].中国青年研究, 2022(11):103-109,95.

[23] 朱战辉.城市化背景下乡村教育转型与农民家庭策略——基于已婚青年妇女陪读现象的经验考察[J].中共宁波市委党校学报,2020(1):88-96..

[24] 雷望红.阶层流动竞争与教育风险投资——对甘肃宁县“陪读”现象的解读[J].中国青年研究,2018(12): 86-92.

[25] 夏柱智,贺雪峰.半工半耕与中国渐进城镇化模式[J].中国社会科学,2017(12):117-137,207-208.

[26] 张一晗.教育变迁与农民“一家三制”家计模式研究[J].中国青年研究,2022(2):61-69.

[27] 唐咏.被建构的焦虑母职和参与父职:基于深圳中产阶层家庭教育的质性研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021(6):101-113.

[28]班涛,张茸.为人母难:现代化进程中农村年轻女性的母职实践、困境与调适[J].当代青年研究,2022 (4):118-128.

[30] 杨华.中国农村“中等收入线”研究——以湖北孝昌县农村调查为例[J].中南大学学报(社会科学版), 2020(4):159-171.

[31] 熊和妮.底层式“望子成龙”——劳动阶层父母教育期望的内容与特点[J].民族教育研究,2017(5):105-112.

[32] 白美妃.撑开在城乡之间的家——基础设施、时空经验与县域城乡关系再认识[J].社会学研究,2021(6):45-67,227.

[33] 王旭清.寒门温室:城镇化中农家子弟教育的家庭参与机制[J].中国青年研究,2021(12):98-105.

[34] 洪明.父教问题辨析——兼论家庭教育分工原理[J].中国青年研究,2023(4):30-35.

[35] 费孝通.江村经济——中国农民的生活[M].北京:商务印书馆,2002:49.

[36] 张品,林晓珊.陪伴的魔咒:城市青年父母的家庭生活、工作压力与育儿焦虑[J].中国青年研究,2020 (4):69-77.

Differentiation of Paternal Practices Among Rural Young Men: A Comparison of Tiger Dads and Cat Dads and Their Underlying Logics

HE Pan

Abstract: The emergence and diversification of participatory fatherhood is a significant aspect of the changes in rural family education. The ethics of educational responsibility and family resource allocation prioritize investments in fatherhood practices, academic management, and emotional companionship. As traditional fatherhood transitions to participatory fatherhood, differentiation occurs within rural communities, resulting in upper-class Strong Cat Dads, middle-class Tiger Dads, and lower-class Weak Cat Dads. The differentiation of rural paternal roles arises from educational familialization and commodification, drawing rural families into the educational competition order as the starting point of differentiation and actively adopting urban middle-class educational methods during the differentiation process. The differentiation of rural fatherhood images reflects the dilemma of urban-rural and class-based educational differentiation.

Keywords: Rural Paternal Roles; Social Stratification;Educational Familialization; Educational Commodification

(责任编辑:李 宇)