基于患者满意度的第三方陪护服务质量评估与优化管理

[摘 要]文章明确了患者满意度的概念及其重要性,构建了评估指标体系,通过问卷调查收集病患数据,患者普遍对第三方陪护服务的专业技能表示满意,但对服务态度、响应速度等方面略有不满。文章基于数据分析结果,深入剖析了服务质量问题,提出了针对性的优化管理策略,以期为提升医疗服务质量和患者满意度提供实践指导。

[关键词]患者满意度;第三方陪护服务;质量评估;优化管理

中图分类号:R197.3 文献标识码:A 文章编号:1674-1722(2024)20-0094-03

一、患者满意度与第三方陪护服务的理论基础

患者满意度指的是病人在接受医疗服务过程中的真实感受,涵盖了医疗环境、医护人员的服务态度、就诊流程的便捷性、治疗效果的满意度以及整体的心理感受等多个方面[ 1 ]。优秀的患者满意度能有效提升病人对医疗机构的满意度。第三方陪护服务即由专业陪护机构医疗护理员提供的服务,根据患者的具体病情制订个性化的照护计划。医疗护理员是医疗辅助服务人员之一,主要从事辅助护理等工作,其不属于医疗机构卫生专业技术人员。医疗护理员会协助患者完成日常生活中的各种活动,如饮食、卫生、康复训练,密切关注患者的病情变化,及时向医生反馈,让患者得以痊愈[ 2 ],其应当在医务人员的指导下开展工作,严禁从事医疗护理专业技术性工作,以保障医疗质量。第三方陪护服务以其专业性、全方位照顾和高效管理为特点,涵盖了生活、心理等多方面需求,有效地降低了医疗机构的法律风险,提升了整体医疗服务水平。高质量的第三方陪护服务能够为患者提供全面、细致的照护,提高患者满意度[ 3 ]。

二、第三方陪护服务质量评估体系的构建

(一)评估指标的选择原则

第三方陪护服务质量评估指标的选择原则应遵循以下几点:指标应具有目标导向性,与第三方陪护服务的目标和任务紧密相关,能够客观衡量服务在实现预期目标方面的表现;指标应可量化,有明确的测量方法,便于具体评估比较;全面性也必不可少,指标应尽可能全面反映服务的维度,让评估更加全面;指标应稳定可靠,并能真实反映服务的特征表现[ 4 ]。

(二)评估指标体系的构建过程

第三方陪护服务质量评估指标体系的构建过程需要循序渐进,具体步骤如下:明确评估目标→深入研究陪护服务流程和要素→筛选核心指标→制定量化评估标准→结合行业规范进行标准设定→实际测试与调整指标体系→完善并确定最终评估指标体系。

(三)评估指标体系的具体内容

1.服务态度与沟通技巧

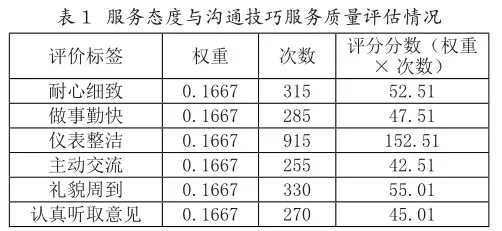

在评估过程中,观察医疗护理员在与患者交流时的语气、表情和体态,判断其服务态度[ 5 ],应用模拟场景或实际案例测试医疗护理员的沟通技巧,最终给出服务态度与沟通技巧的评分。服务态度与沟通技巧服务质量评估情况见表1。

2.专业技能与知识水平

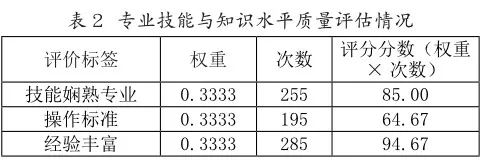

在评估时,通过实际操作考核、理论知识测试等方式来检验医疗护理员的专业水平,考察医疗护理员对新技术、新方法的掌握程度,从而得出专业技能与知识水平的评分。专业技能与知识水平质量评估情况见表2。

3.响应速度与问题解决能力

在评估过程中,通过模拟紧急场景来测试医疗护理员的反应速度,以及考察其在面对复杂问题时,是否能够独立或协作解决,对响应速度与问题解决能力进行评分。响应速度与问题解决能力质量评估情况见表3。

三、基于患者满意度的第三方陪护服务质量实证研究

(一)研究方法与数据来源

在针对第三方陪护服务质量的实证研究中,着重于心理护理与行为干预的实施,旨在通过系统化、专业化的心理疏导和行为调整手段,收集病患数据,了解患者的真实体验,设计调查问卷了解陪护服务的质量。问卷分为以下几个部分。一是基本信息,包括患者的年龄、性别、病情等基本情况[ 6 ]。二是陪护服务评价,针对医疗护理员的服务态度、专业技能、响应速度、规范性以及整体满意度等方面设计问题。三是开放性问题,邀请患者提供对陪护服务的建议和意见。问卷通过线上线下等多渠道发放,让样本具有代表性,回收后的问卷经过数据清洗后,让数据更加真实。通过对回收问卷的统计分析,得到了患者对陪护服务的整体评价。在优化医疗服务的过程中,致力于不断改进服务质量,以提升患者的整体满意度。基于对详实数据的深入分析和综合考量发现,大多数护理员获得高度评价,其中90%的护理员获得12—15星好评,表明服务态度、沟通能力和服务技能普遍优秀。具体而言,护理员在服务态度上获得5星好评的比例高达95%,沟通能力5星好评占比达92%,服务技能5星好评占比达90%。然而,也有少数护理员因服务态度不佳、沟通不畅或技能不足而获得低评,反映了服务的不足;其在专业技能和规范性上也获得了较高的评价;响应速度虽然平均分略低,但整体评价仍然以正面为主。

(二)数据分析与结果呈现

一是描述性统计分析。针对现有的病患基本情况进行描述,包括数据的集中趋势、离散程度以及数据的分布形态。在第三方陪护服务质量的实证研究中,分析了描述性统计,计算各评价维度的平均分,了解患者对各维度评价的中心趋势。服务态度的平均分为8.5分,专业技能为9.0分,医疗护理员在专业技能方面评价较高[ 7 ]。如果数据呈现正偏态,则表明大多数患者的评价较高,但有少数患者给出了非常低的评价。二是相关性分析。计算各评价维度之间的皮尔逊相关系数,以量化它们之间的线性关系。服务态度与整体满意度之间可能存在正相关关系,即服务态度越好,患者的整体满意度越高。在考虑其他变量的影响下,探究两个特定变量之间的净相关关系,有助于更准确地了解各评价维度之间的相互影响。三是回归分析。以整体满意度为因变量,以服务态度、专业技能、响应速度和规范性为自变量进行多元回归分析。逐步引入和剔除自变量,找出对患者满意度影响最大的因素组合。识别关键的服务质量维度,为改进服务质量提供有针对性的建议。

(三)患者满意度视角下的服务质量问题剖析

一是服务态度不一致。医疗护理员在面对不同患者时表现出不同的态度,导致患者满意度不一致。虽然服务态度的平均分较高,但离散程度分析可能揭示出部分患者对服务态度的不满。二是专业技能培训需求。尽管专业技能的平均分最高,但仍有提升空间。部分患者可能遇到了医疗护理员在处理专业问题时能力不足的情况,这反映出医疗护理员在某些专业领域的培训需求受到了限制。三是响应速度有待提高。响应速度的平均分相对较低,说明医疗护理员在及时响应患者需求方面存在不足。这可能导致患者在紧急情况下得不到及时帮助,影响了患者满意度。四是服务规范性需加强。规范性的平均分虽然较高,但仍需关注。部分患者可能遇到医疗护理员操作不规范的情况,这可能对患者的安全和健康构成潜在威胁。

四、第三方陪护服务优化管理策略

(一)改善服务态度的有效措施

为了改善医疗护理员的服务态度,需组织专业的沟通技巧培训课程,教授医疗护理员如何与患者及其家属进行有效沟通。通过模拟情景、角色扮演等方式,让医疗护理员熟练掌握沟通技巧。制定详细的服务态度标准,如礼貌用语、态度友好等,将其纳入绩效考核体系,激励医疗护理员积极改善服务态度[ 8 ],避免其使用粗鲁、不礼貌或冒犯性的语言。医疗护理员应熟练掌握与陪护服务相关的辅助护理常识技能和操作流程,准确执行医嘱,协助患者进行日常生活活动。考核时将通过书面测试、实际操作演示等方式评估医疗护理员的专业水平。

(二)加强专业技能培训的方案

针对医疗护理员的实际情况,制订针对性的培训计划,如讲解体温计的使用方法,包括腋下、口腔和肛门等测量方法,强调测量时的注意事项,介绍脉搏的测量位置(如颈动脉、桡动脉等),演示正确的测量方法,讲解如何观察患者的呼吸频率和深度,以及异常呼吸的识别和处理方法[ 9 ]。培训时间不少于120学时,其中理论培训不少于40学时,实践培训不少于80学时,通过理论和实操考核评估医疗护理员的技能掌握情况,保证良好的培训效果[ 1 0 ]。

(三)优化服务流程的建议

患者入院时,第三方陪护服务团队应尽快与患者及其家属进行深入沟通,了解患者的身体状况、个人习惯、心理预期及对陪护的具体需求。建议制定标准化的需求评估表,评估过程中应保持耐心和细心,记录患者的特殊需求,让其得到满足[ 1 1 ]。对于需要长时间卧床的患者,陪护计划需做好定期的调整,若患者情绪波动过大,则需要增加心理疏导和陪护时长。在陪护服务开始前,应对医疗护理员进行针对性的培训。医疗护理员还应熟悉患者所在病房的环境和设施,在紧急情况下能够迅速作出反应。

(四)提高响应速度与问题解决能力的途径

建立患者诉求快速响应机制,及时回应患者急难愁盼问题,做到投诉有接待、处理有程序、结果有反馈、责任有落实、问题有改进、服务有提升,引导患者依法维权。设立专门的投诉接待场所,并确保其位置显眼、易于寻找。场所内应公示投诉处理流程和联系方式,方便患者及时反映问题。建立高效的协调机制和电子化的投诉管理系统,实时监控投诉处理进度,让每个投诉都得到及时响应。利用大数据分析技术,深度挖掘投诉数据,发现服务中的短板及问题,提升医务人员对患者需求的响应速度[ 1 2 ]。建立激励机制,鼓励医务人员主动发现和解决问题,形成全员参与的良好氛围。

五、结语

患者在接受第三方陪护服务时,对服务态度、专业技能、响应速度等方面均给出了较高的评价,但上述方面仍有改进空间,需多加重视。策略的实施将有助于进一步提升第三方陪护服务的质量,提高患者的满意度,有效推动医疗机构的高质量发展。针对患者的反馈,应深入分析并找出服务中的不足,通过加强培训、优化流程、提高响应速度等措施,不断完善第三方陪护服务,为医疗机构的高质量发展注入新的动力,满足患者日益增长的多元化需求。

参考文献:

[1]陆雅文,王梦圆,缪丽亚,等.基于住院患者体验的地市级公立医院服务质量研究[J].卫生软科学,2022(02):56-61.

[2]杨迪,吴春眉.分析基于Citespace的基层卫生服务质量患者体验研究进展的可视化[J].医药卫生,2022(09):38-42.

[3]任海玲,袁方,雷蓝,等.基于患者体验的互联网医疗服务测评量表设计[J].中国卫生信息管理杂志,2023(06):1033-1038.

[4]唐倩,张曙,黄菊.住院老年患者安全体验问题研究[J].中华养生保健,2022(18):148-151.

[5]王丹丹,张天天,罗力,等.基于患者投诉数据的医疗机构服务质量评价实证研究[J].中国卫生资源,2023(05):515-520.

[6]刘雯,张沥文,邹婧杰,等.住院患者对“一患一陪护”制度内心感受的质性研究[J].联勤军事医学,2022(09):749-752.

[7]王鹂,金娟,郑春燕.基于“互联网+”的慢性病患者门诊就诊流程优化管理模式探索实践[J].中国当代医药,2022(09):126-129.

[8]丁世会,喻璟瑞,何华,等.第三方患者满意度评价在妇幼保健机构运营管理中的应用探索[J].中国卫生标准管理,2023(02):51-54.

[9]付艳,袁旭,徐静芬,等.基于“5W2H分析法”的医院陪护模式选择[J].上海管理科学,2022(03):106-109.

[10]关于加强医疗护理员培训和规范管理工作的通知(国卫医发〔2019〕49号)[EB/OL].国家卫生健康委网站,2019-7-29.

[11]范维英,陈媛,林媛媛.无陪护医院护理员管理方案的构建及应用[J].中华护理杂志,2024(01):85-92.

[12]包蓉,席惠君,邱景,等.基于互联网的电子陪护证在后疫情时代医院陪护管理中的应用[J].护理管理杂志,2022(09):687-691.