中国农业经济发展水平区域差异研究

摘要:为破除农业经济非均衡非充分发展困境,从农业经济效率、农业经济结构、农业经济协调、农业经济共享、农业经济可持续发展5个维度构建评价指标体系,对农业经济发展水平进行测度。结果表明,中国农业经济较高水平区与较低水平区分布在胡焕庸线两侧,并呈现一定空间集聚特征;而区域间发展水平差距是中国农业经济发展水平差距的主要来源。要消除农业经济发展水平区域差异,必须促进农业经济区域协调发展和农业经济高质量发展。

关键词:农业经济;发展水平;区域差异

中图分类号:F323 文献标识码:A

文章编号:0439-8114(2024)10-0245-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2024.10.041 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Abstract: In order to break the dilemma of unbalanced and insufficient development of agricultural economy, an evaluation index system was constructed from five dimensions: agricultural economic efficiency, agricultural economic structure, agricultural economic coordination, agricultural economic sharing, and agricultural economic sustainable development to measure the level of agricultural economic development. The results showed that the higher level and lower level areas of agricultural economy in China were distributed on both sides of the Hu Huanyong line, and showed certain spatial agglomeration characteristics; the disparity of development level between regions was the main source of the disparity of agricultural economic development level in China. To eliminate the regional difference of agricultural economic development level, it was necessary to promote the regional coordinated development of agricultural economy and the high-quality development of agricultural economy.

Key words: agricultural economy; development level; regional differences

农业经济是国民经济发展的基石,农业经济高质量发展是实现城乡人民共同富裕的关键。中国已进入经济提质增效新发展时期,农业发展面临着更为复杂的内外部环境,如人地关系紧张、农民互助消减、自然灾害频繁等。随着“三权分置”政策逐步推行,农业土地经营权不断流转,多元化新型农业经营主体逐渐形成;农业种植结构持续优化,农业产出效益不断增长,城乡收入差距缓慢缩小。但中国农业非均衡非充分发展问题日益凸显,区际收入差距等问题阻碍了农业经济高质量发展。为破除农业经济发展困境,必须明晰中国农业经济空间发展特征,进而采取针对性措施,才能缩小区域发展差距,推动中国从农业大国向农业强国转变。

学者基于中国农业经济发展不同阶段、面临困境及战略规划,围绕农业可持续发展[1-7]、农业高质量发展[8-14]、农业现代化[15-20]、农业强国[21,22]等方面构建发展水平评价指标体系,运用主观赋权法、客观赋权法或主客观赋权法相结合方式确定指标权重,借助描述性统计法或探索性空间数据分析法(ESDA)对比分析农业经济发展的时空演变进程。本研究运用空间地理学、区域经济学等知识,构建面板计量模型分析中国农业经济发展的区际差异特征,并提出促进农业经济协调发展及提质增效的对策建议。

1 农业经济发展水平测度

1.1 指标选取依据

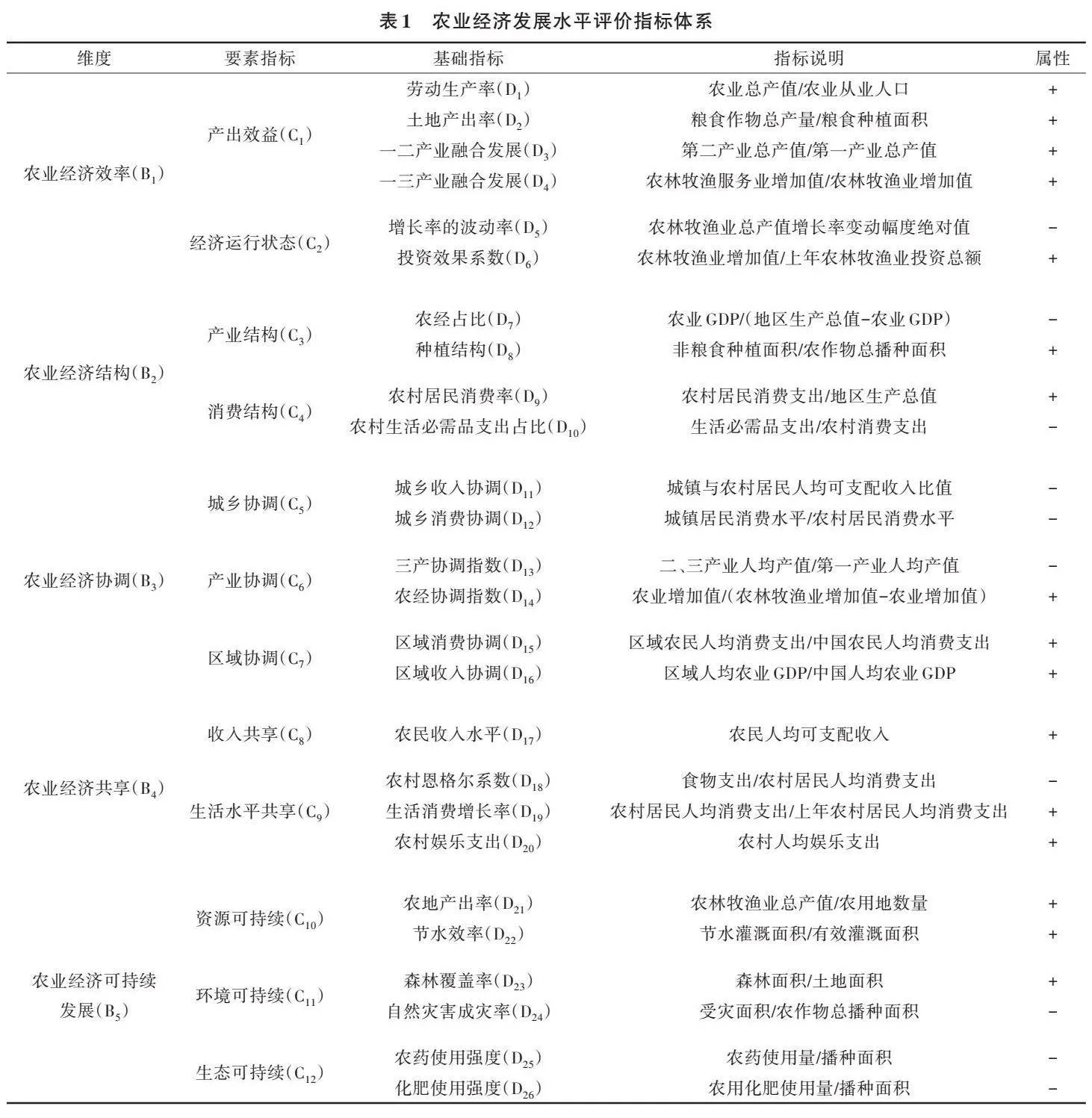

基于中国农业发展现状、发展战略目标及《“十四五”推进农业农村现代化规划》,依据可比性、连续性、典型性及系统性原则,借鉴农业现代化、农业经济高质量、农业强国等评价指标体系,从农业经济效率、农业经济结构、农业经济协调、农业经济共享、农业经济可持续发展5个维度、12个要素指标、26个基础指标构建农业经济发展水平评价指标体系,如表1所示。

1)农业经济效率。经济发展需要提高资源配置效率,即以较少资源投入获取尽可能多的产品和收益。高效的产出效益是农业经济发展的保证,劳动生产率、土地产出率、一二产业融合发展、一三产业融合发展是体现产出效益的基础指标;农业经济效率注重产出效益更应注重经济运行状态的稳定性,增长率的波动率、投资效果系数是衡量农业经济运行状态的基础指标。

2)农业经济结构。打破传统农业经营方式必须优化农业经济结构,促进农业产业转型升级。产业结构和消费结构升级促进农业可持续健康发展,并改善农民生活水平。农经占比、种植结构为产业结构的基础指标;农村居民消费率、农村生活必需品支出占比为消费结构的基础指标。

3)农业经济协调。缩小城乡、产业及区域发展差距,促进社会公平,既可推动新旧动能转换,又可以实现农业经济发展“质”的提升。选取城乡协调、产业协调、区域协调作为农业经济协调维度的要素指标,城乡收入协调、城乡消费协调、三产协调指数、农经协调指数、区域消费协调、区域收入协调为基础指标。

4)农业经济共享。农业经济改革和发展成果必须惠及全体农民,体现农民收入、生活及精神层面的需求。选取收入共享、生活水平共享来体现农业经济共享维度,选取农民收入水平、农村恩格尔系数、生活消费增长率、农村娱乐支出作为基础指标。

5)农业经济可持续发展。外延式农业发展方式造成农业资源短缺与生态环境日益恶化,导致耕地资源与水资源总量不断减少,“内源性”污染、土壤有机质下降、农业灌溉用水污染问题影响农业经济高质量发展水平。选取资源可持续、环境可持续与生态可持续作为农业可持续发展维度的要素指标,选取农地产出率、节水效率、森林覆盖率、自然灾害成灾率、农药使用强度、化肥使用强度作为基础指标。

1.2 农业经济发展水平度量

通过数据处理,将立体时序数据表按时间整理为二维表;运用全局熵权法确定单项指标权重[23];采用线性加权和法计算农业经济发展水平综合得分,具体结果如表2所示。

2015—2020年,除2018年、2019年上海农业经济发展水平综合得分大于0.6分外,其余各省(区、市)农业经济发展水平综合得分及平均得分均小于0.6分,农业经济发展水平普遍不高。这与中国农业现代化实现程度、农业经济发展处于转型跨越初期的实际情况相符。农业经济发展水平平均得分排名前10位的省(区、市)中,东部地区有8个,中部地区有2个;农业经济发展水平平均得分排名后10位的省(区、市)中,中部地区有2个,西部地区有8个。中国农业经济与经济发展水平一样,呈现东-中-西部梯度差异,东部地区相对发达,中部地区较为一般,西部地区比较落后。

2 农业经济发展水平空间分布特征

2.1 农业经济发展水平空间分布态势

农业经济发展具有生态-经济双重属性,资源禀赋即自然及社会经济条件不同导致农业经济发展水平存在空间差异。为辨析区域内及区域间农业经济发展空间分布特征,以2015年、2020年各省(区、市)农业经济发展水平综合得分为例,利用ArcGIS 10.6软件,采用自然间断点分级法,将31个省(区、市)划分为高水平区、较高水平区、中等水平区、较低水平区、低水平区5种类型区。

2.1.1 2015年农业经济发展水平空间分布态势 中国农业经济发展水平呈现东高西低、东南高西北低,由东至西逐渐递减的空间分布态势。较高水平区与较低水平区分别分布在胡焕庸线两侧。胡焕庸线,即中国地理学家胡焕庸在1935年提出的划分中国人口密度的对比线。东部地区除上海属于农业经济发展高水平区外,北京、天津、江苏、浙江形成块状较高水平区,辽宁、河北、山东、福建、广东及海南自南向北形成带状中等水平区。中部地区除山西属于较低水平区外,其余省(区、市)均属于中等水平区,呈现集中式分布特征。西部地区四川、重庆、广西点状分布在中等水平区,新疆、内蒙古、宁夏、陕西、贵州、云南分布于较低水平区,甘肃、青海、西藏位列低水平区。

2.1.2 2020年农业经济发展水平空间分布态势 2016—2019年,受技术支撑和国家政策影响,中国农业经济总体发展水平呈缓慢上升态势。2020年中国暴发新冠疫情,农业经济总体发展水平又有回落态势。相较于2015年,2020年东部地区北京挤身高水平区;福建、广东、海南由中等水平区跻身较高水平区,同保持不变的浙江、江苏连接在一起,形成一条自南向北延伸的带状较高水平区;区域内其余省(区、市)的发展水平与2015年保持一致。中部地区发展水平变化不大,各省(区、市)农业经济发展水平类型区与2015年保持一致。西部地区贵州、云南、陕西、宁夏、新疆、内蒙古由较低水平区变为中等水平区;青海由低水平区演变为较低水平区;其余省(区、市)的发展水平与2015年保持一致。

中国农业经济发展水平空间分布态势整体呈现出东-中-西阶梯式递减及东南高西北低的特征,胡焕庸线成为农业经济发展水平高低的分界线。胡焕庸线是中国自然地理因子突变分界线,也是中国人口密度、城镇化水平及经济水平分界线,这也说明中国农业经济具有典型的生态-经济社会双重属性。

2.2 农业经济发展水平空间集聚特征

2.2.1 农业经济发展水平全局空间自相关分析 通过全局Moran’s I指数法判断中国农业经济发展是否存在空间集聚或分散现象[24];借助Stata14.0软件,计算2015—2020年中国农业经济发展水平的全局Moran’s I指数值。具体结果如表3所示。2015—2020年,农业经济发展水平的Moran’s I值均大于0,最大值为2019年的0.365,最小值为2015年的0.324。中国农业经济发展存在明显的空间集聚特征;各省(区、市)农业经济发展过程中,要素、资源及生产活动与邻近省(区、市)有较大关联性,并非孤立发展。

2.2.2 农业经济发展水平局部空间自相关分析

1)2015年中国农业经济发展水平局部自相关性分析。借助ArcGIS 10.6与Geoda软件绘制LISA集聚图[25],对农业经济发展水平局部自相关性进行分析。2015年,中国农业经济发展水平主要呈现H-H、H-L及L-H集聚的空间特征。H-H集聚区主要分布在东部及中部地区,H-L集聚区主要分布在西部及东部地区,L-H集聚区主要集中在中部地区。H-H集聚区内包括东部地区的北京、天津、河北、山东、江苏及中部地区的河南,这些省(区、市)不仅自身农业经济发展水平较高,而且产生空间溢出性,推动周边省(区、市)农业经济发展。H-L集聚区内包括东部地区的海南及广东、西部地区的重庆,中国农业经济发展水平呈现东高西低态势,因而处于中-西部连接处的重庆处于H-L集聚区,而广东与海南同样处在东-西部连接区。L-H集聚区主要包括处于东-中部连接处的安徽,由于东部地区农业经济发展水平较高,而中部地区次之,因而安徽处于L-H集聚区。

2)2020年中国农业经济发展水平局部自相关性分析。H-H、L-H及H-L集聚仍是中国农业经济发展水平呈现的空间结构特征。H-H集聚区主要包括东部地区的天津、山东、浙江及中部地区的河南;L-H集聚区主要包括东部地区的河北及中部地区的安徽,表明作为东部地区的河北与区域内其他省(区、市)的农业经济发展水平有一定差异;H-L集聚区主要包括东部地区的海南及西部地区的重庆。

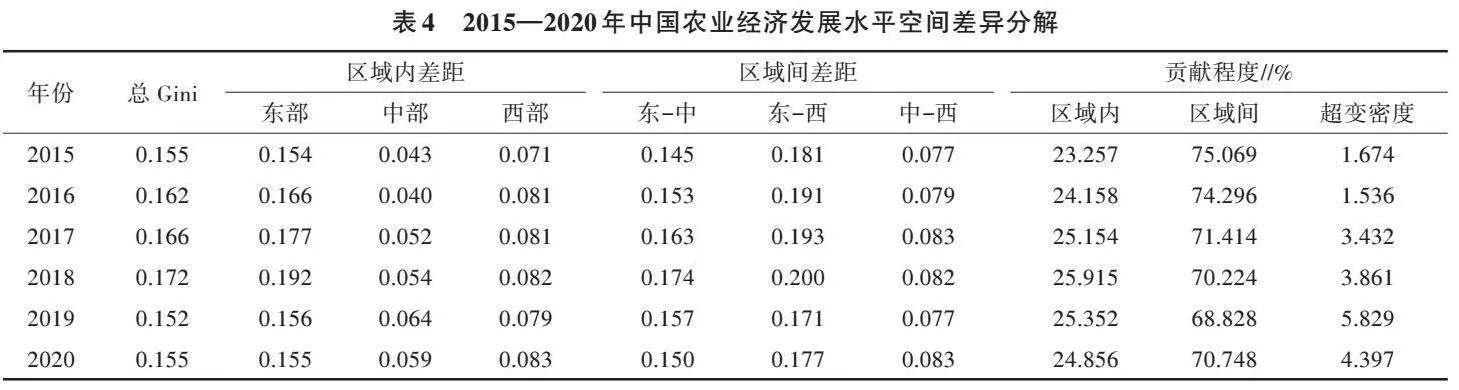

2.3 农业经济发展水平空间差异分解

为进一步分析中国农业经济发展水平整体差异、区域内差异、区域间差异及区域间差异、区域内差异对总体差异的影响程度,利用Stata14.0软件进行Dagum基尼系数测度,具体结果如表4。2015—2020年,从总体基尼系数大小及变化趋势来看,中国整体农业经济发展水平具有一定的差距,且总体差距变化幅度波动较大。区域内基尼系数东部地区>西部地区>中部地区;东部地区基尼系数变化幅度最为显著,中部地区次之,西部地区最为平稳。区域间基尼系数东-西>东-中>中-西部地区;东-中、东-西部地区差距呈先上升后下降趋势,中-西部地区差距呈先上升后下降再增长趋势。中国农业经济发展水平差距主要是由区域间发展水平差距造成的。

3 促进农业经济区域协调发展的对策

3.1 促进农业经济区域协调发展

1)建立区域内以城带乡机制。发挥城市工业支撑作用,为乡村农业生产经营提供先进的科技、完善的基础设施、充足的资金与高素质的人才。统筹城乡地区公共服务均等化,使城市基础设施、医疗设施、公共服务、教育等向农村地区延伸。

2)加强区域间分工协作机制。中国农业经济发展水平具有空间非均衡性,构建人员互动、技术互学的良好氛围,推动东中西部地区劳动力培训交流及教育、医疗、科技等领域的帮扶合作,提高中西部地区农民的知识素养,可有效缩小区域间发展差距。

3.2 推进农业经济高质量发展

1)改善农业经济结构。2015—2020年,中国整体及东、中、西部地区的农业经济结构维度得分年均增长率分别为-3.98%、-2.68%、-5.35%及-4.41%,负增长趋势表明中国农业经济高质量发展必须改善农业经济结构。合理的产业结构与消费结构是改善农业经济结构的关键,必须加快培育新型农业经营主体并延伸农业产业链。

2)提高农业经济共享水平。农业经济发展应立足于提升全体居民的生活水平,满足人民对于美好生活的向往。农业经济共享的核心是增加农村居民收入,提高农村居民的生活水平。因此,必须拓宽农民增收渠道,优化农民收入结构、提高非农收入占比并加大国家政策支持力度。

3)坚持农业经济可持续发展。农业经济的发展依托于资源可持续、环境可持续、生态可持续。粗放型的农业生产经营模式是一种高耗能、低产出效益的农业生产经营模式。必须坚持可持续发展原则,促进农业经济与生态环境和谐共生、平衡发展。

参考文献:

[1] 缪建群,赵 梅,黄国勤.南方丘陵山区农业可持续发展综合评价及实证分析[J].中国农业资源与区划,2021,42(8):163-172.

[2] 周应华,陈世雄,尹昌斌,等.美国推进农业可持续发展的经验与启示[J].中国农业资源与区划,2020,41(3):1-6.

[3] 徐 宏.江苏省农业生态可持续发展评价[J].中国农业资源与区划,2019,40(8):164-170.

[4] 胡 钰,王 莉.中国可持续农业发展模式的区域比较和启示[J].中国农业资源与区划,2020,41(1):8-14.

[5] 张利国,鲍丙飞,杨胜苏.我国农业可持续发展空间探索性分析[J].经济地理,2019,39(11):159-164.

[6] 丁文广,刘兴德,耿怡颖,等.甘肃省农业可持续发展评价及耦合协调性分析[J].中国农业资源与区划,2019,40(3):61-69,129.

[7] 赵丹丹,刘春明,鲍丙飞,等.农业可持续发展能力评价与子系统协调度分析——以我国粮食主产区为例[J].经济地理,2018, 38(4):157-163.

[8] 华 坚,潘雪晴.农业科技创新对粮食产业高质量发展的影响——基于30个省份面板数据分析[J].华东经济管理,2022, 36(7):55-64.

[9] 徐呈呈,胡 蔚,张晓妮.西安市都市农业高质量发展评价及对策研究[J].中国农业资源与区划,2023,44(7):248-258.

[10] 高 雪,尹朝静.新发展理念下的中国农业高质量发展水平测度与评价研究[J].中国农业资源与区划,2023,44(1):75-83.

[11] 辛 岭,安晓宁.我国农业高质量发展评价体系构建与测度分析[J].经济纵横,2019(5):109-118.

[12] 姬志恒.中国农业农村高质量发展的空间差异及驱动机制[J].数量经济技术经济研究,2021,38(12):25-44.

[13] 于 婷,于法稳.基于熵权TOPSIS法的农业高质量发展评价及障碍因子诊断[J].云南社会科学,2021(5):76-83.

[14] 徐孝新,孙自敏,刘戒骄.我国粮食主产区农业高质量发展的区域差异及收敛性分析[J].技术经济,2022,41(2):86-95.

[15] 常艳花,张红利,师 博,等.中国农业现代化发展水平的动态演进及趋势预测[J].经济问题,2022(5):82-89.

[16] 安晓宁,辛 岭.中国农业现代化发展的时空特征与区域非均衡性[J].资源科学,2020,42(9):1801-1815.

[17] 刘玉洁,吕 硕,陈 洁,等.青藏高原农业现代化时空分异及其驱动机制[J].地理学报,2022,77(1):214-227.

[18] 张志新,孟 晓.农业现代化发展水平时空特征:分异性与集聚性——基于山东省2010—2019年数据分析[J].中国农业资源与区划,2022,43(11):202-214.

[19] 田 野,黄 进,安 敏.乡村振兴战略下农业现代化发展效率评价——基于超效率DEA与综合熵值法的联合分析[J].农业经济问题,2021(3):100-113.

[20] 吴 妍.湖北省农业现代化发展水平空间分异及类型[J].中国农业资源与区划,2020,41(11):150-157.

[21] 魏后凯,崔 凯.建设农业强国的中国道路:基本逻辑、进程研判与战略支撑[J].中国农村经济,2022(1):2-23.

[22] 刘海启.加快我国由农业大国向农业强国转变的战略思考和工作举措[J].中国农业资源与区划,2020,41(3):7-11.

[23] 王展昭,唐朝阳.基于全局熵值法的区域创新系统绩效动态评价研究[J].技术经济,2020,39(3):155-168.

[24] CHUNG F R K. Spectral graph theocy[M].Providence, USA: American mathmatical society, 1997.

[25] ANSELIN L. Local indicators of spatial association-LISA[J].Geographical analysis, 1995, 27(2):93-115.

收稿日期:2024-07-23

基金项目:陕西省软科学基金项目(2021KRM024);西安市科技计划软科学项目(24RKYJ0020);中国烟草总公司陕西省公司科研项目(KJ-2022-12);西安邮电大学科教融合示范课《当代中国经济》;农业全产业链数据驱动发展创新团队(2023-CX-TD-13);陕西省科技创新团队(2023-2025)

作者简介:王战辉(1981-),男,陕西咸阳人,讲师,硕士,主要从事马克思主义中国化研究,(电话)13772577324(电子信箱)16703206@qq.com;通信作者,段禄峰(1974-),男,山东枣庄人,教授,硕士生导师,博士,主要从事农业经济高质量发展研究,(电话)13679216629(电子信箱)duanlf999@126.com。