儒家文化对企业数字化转型的影响研究

摘要:传统文化在历史演进过程中对中国制度体系的形成变迁产生了潜移默化的深远影响,构成了中国企业数字化转型发展所依托的制度背景和环境基础,为此从微观企业层面揭示文化因素影响企业转型的内在逻辑,从非正式制度视角考察传统儒家文化对企业数字化转型的影响。研究发现:(1)在儒家文化氛围浓厚的地区,当地企业表现出更高的数字化转型水平;(2)儒家文化通过强化企业契约遵守、塑造长期导向和提升人力资本投资等途径,促进了企业数字化转型;(3)结合情境因素的分析表明,儒家文化对企业数字化转型的促进作用在低市场化地区以及社会失信环境较为严重地区表现得更为显著,对高科技行业企业数字化转型的促进作用更加明显。据此提出,相关部门在制定数字经济发展的政策措施过程中要综合施策,在推动“硬环境”改善的同时,也要重视推动文化、思想观念等“软环境”的改善,从而构建多层面协同的政策治理体系,为数字经济创造有利的发展环境,赋予中国式现代化以深厚传统文化底蕴。

关键词:儒家文化;数字化转型;非正式制度;文化因素

文献标识码:A文章编号:1002-2848-2024(05)-0105-13

一、问题提出

党的二十大报告提出,要加快建设数字中国。以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术推动全球进入数字经济新时代,世界经济进入了大变革大调整时期。例如,美国发布了《制造业网络安全路线图》①,利用大数据和区块链技术确保其在数字化竞争领域的持续竞争力;德国实施了《国家工业战略2030》②,依托工业互联网平台推动企业数字化转型,赋能工业变革;英国发布了《数字化战略》③,利用云计算发展数字业务,推动“制造企业数字化攻势”。现有研究表明,国家的正式制度,包括法律条文、政策法规和规章契约等,构成了经济社会运行和市场交易的基础[1],例如,正式制度提供了国家必需的政府治理和法律体系[2],影响着公共品、劳动力、能源等关键生产要素的投入产出过程[3]。制度决定了经济活动核心生产要素的激励结构,对物质资本、人力资本、技术资本等的生产组织活动产生重大影响。尽管正式制度在协调社会关系方面起到了关键作用,但契约本身的不完备特性和经济活动的复杂性,常常导致正式制度在调节经济社会主体间关系时会出现制度空隙和监管盲区[4],在中国这样的新兴市场国家,制度体系正处在不断完善之中,这一现象尤为明显。

与美国、欧洲等西方主要国家和地区不同,传统文化在漫长历史演进过程中对中国制度体系的形成变迁产生了潜移默化的深远影响,构成了中国企业数字化转型发展所依托的制度背景和环境基础。著名的“中国之谜”[5]提出:尽管中国的法律保护和金融体系发展相对滞后,但中国经济在过去30年里却保持了强劲的增长,这种增长的背后是以关系和声誉为基础的非正式制度发挥了重要作用。在目前的研究背景下,如何最大程度利用制度环境的内在优势促进企业数字化转型和升级,是学术界和实践界共同关注的重要议题。在经济社会的漫长演进过程中,非正式制度(包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯和意识形态等)可能占据着更为重要的地位。这些非正式制度以其自发性、非强制性、广泛性和持续性的特点,对正式制度及经济社会活动产生了深刻影响,平行推动着社会发展[6]。在市场机制和整体制度环境尚不完善的情况下,中国数字经济仍能够快速增长,并成为推动经济社会发展的关键力量,在此过程中,文化等非正式制度发挥了重要的作用。文化通过影响人们的心理状态、传统习俗和社交方式,不仅影响了社会大众的世界观、人生观和价值观等意识形态方面的内涵和结构,而且在国家或民族的道德价值和伦理思想的具体塑造过程中发挥了重要作用[7],形成了有别于市场环境下的非正式契约机制。

2024年9月第46卷第5期林洲钰,陈超红儒家文化对企业数字化转型的影响研究孔子及其创立的儒家思想在漫长的历史进程中对于中华文化的形成巩固和国家发展进步发挥了重要推动作用。经过孟子、荀子等人的继承与发展,儒家文化形成了以“仁、义、礼、智、信”为核心要义的完整思想和系统论述[8],深刻影响着中国的历史走向和社会发展进程。首先,儒家文化强调对制度规则的遵守,这不仅包括正式制度背景下的规章和原则,也涵盖了非正式制度体系中的价值信念和道德伦理等非强制性规范。从这个意义上看,儒家文化通过推崇契约精神和弘扬“儒商”文化[9],促进了微观经济主体行为的规范有序,有利于经济领域中信任与协作关系的建立,营造了诚实守信的营商环境。其次,儒家文化强调个体不能只停留在自身利益层面思考问题,而需要始终关注他人和维护社会整体利益,通过平等协商处理外部利益相关者的意见分歧和利益冲突,克服短视行为,营造和谐务实的社会氛围。此外,儒家文化还促进稳定、互补的人际关系的构建,有助于经济发展长期目标的实现。最后,儒家文化崇尚学习和尊师重教的传统底蕴,有利于人才培养和知识传播,为企业转型和经济发展提供关键的人力资本支持。

习近平总书记指出:“中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。” 数字经济凭借其高创新性、强渗透性和广覆盖性的特点,加速推动消费者、生产者、中间商之间深度融合,成为实现中国式现代化的主要驱动因素。企业作为数字经济发展的主体,面临着包括数据安全、投资周期长以及资源约束等不确定性因素挑战。首先,数字化转型推动企业利用新一代数字化、网络化、智能化技术对组织体系实现深层次的重塑与再造,带来了企业借助数据引领技术、业务、人才等要素资源配置优化。数据要素因此被认为是驱动数字化转型的核心力量。围绕着数据资源的互联互通,数据资产的无形性和不易追踪等特征加大了信息被篡改和敏感数据泄露的风险程度[10],从这个意义上看,安全可靠获取高质量数据资源成为数字化转型的主要难点。其次,企业数字化转型需要历经较长的投资周期和相互衔接的发展阶段,具体而言需要经过前期规划、组织实施、监控和评估以及持续改进等紧密联系的不同阶段,使得企业需要密切跟踪行业技术以及客户需求的变化持续调整改进。最后,数字化转型具有路径多样、投资类型覆盖面宽、涉及范围广泛的特征,既包括以人工智能、机器学习、生物识别为代表的跨领域技术开发,也包括移动支付、数字营销、无人零售为代表的众多跨领域技术应用[11],对企业人力资本的组织和培训水平提出了更高要求。

基于以上分析,本文利用2010—2021年中国A股上市企业数据,考察儒家文化对企业数字化转型的作用效果,并从市场化程度、信用环境和行业特征的情境因素考察了儒家文化对企业数字化转型在影响效果上的差异表现。本文从两个方面拓展了现有研究。第一,现有关于企业数字化转型的研究思路更多集中在数字经济活动的经济属性视角[10],而缺乏针对转型活动密切联系的战略导向和契约意识等非经济属性领域考察。儒家文化是当代中国文化软实力的重要力量源泉,其与社会、经济、政治因素之间的互动关系长期备受理论界和实务界的关注。本文基于企业数字化转型的独特场景,在考察儒家文化对企业现代化转型的影响效果基础上,进一步从地区市场化程度、信用环境以及行业特征等情境因素的差异中,揭示企业数字化转型过程对文化环境属性的需求特征差异,体现了通过学科交叉解决重要科学问题的研究思路,揭示出儒家文化在弥补市场制度发展水平不足、帮助企业适应经济转型背景下的条件局限和环境约束中的独特功能,从而丰富了中国制度背景和新兴市场研究情境下文化因素与企业转型行为之间关系的研究框架,并为探索中华优秀传统文化的创造性转化和持续性发展提供了来自企业层面的独特经验和研究视角。第二,本文通过构建地区市场化建设、失信治理和高科技产业等多维度制度特征的研究框架,评估了现有企业数字化转型的政策治理效能,给政策制定者提供了重要启示。本文基于文化特征的研究提出通过在正式制度和非正式制度协同治理基础上共同推动企业转型,不但为数字化转型相关顶层设计提供了新思路,也为相关政策制定和未来改革提供了科学素材和经验依据。

二、理论分析与研究假设

(一)儒家文化对企业数字化转型的影响

首先,儒家文化构成了中国商业、社会和个人生活中的伦理道德基础,深刻影响了社会成员的认知和思维结构。儒家文化倡导诚实守信的“忠信观”[8],强调对规则秩序的遵守,从而促进了地区信任环境建设。数字化转型不是一项孤立的活动,而是需要企业不断打破信息壁垒,加快融入同行业企业、平台企业和政府部门等社会网络中,以获取信息、知识和资金等相关资源,完成转型迭代过程。企业在频繁与外部建立合作关系并进行信息沟通和资源交换的过程,对地区的信任水平和营商环境提出了更高的要求。在受儒家文化影响较为深厚的地区,当地企业往往会更加积极遵守包括经济契约在内的社会规制,从而有助于提升企业间信息传播的效率和质量,促进企业与外界之间的资源互换。随着信息、资金和人才等要素资源的频繁流动,企业更容易突破原有的组织边界[10],在更大范围实现信息传输和经济往来,企业间进行商业合作的频率增加,为企业数字化转型创造了有利条件。从这个意义上看,儒家文化提高了当地企业的契约遵守水平,给企业创造了良好的营商环境,带来了更多的融资渠道和技术合作机会,从而推动了企业数字化转型。

其次,儒家文化强调个人“修身齐家治国平天下”的哲学思想,注重在协调家庭、社会和国家等多方主体关系基础上遵守道德规范和行为准则。从这个意义上看,儒家文化尤其强调微观个体协调处理在自身利益与他人、社会的整体利益过程中,通过平等协商处理好同外部利益相关者的意见分歧和矛盾冲突,克服功利化等短视行为[12-15],平衡协调好短期目标和长远发展之间的利害关系。儒家文化通过树立企业长期导向意识,通过其影响下的社会纽带增强与各个微观主体机构之间的信任水平,促进建立长期稳定的合作联系,有助于减少经济转型时期的信息摩擦并促进信息交换[9],帮助企业拓宽信息获取渠道,提高信息搜集效率,促进了企业数字化转型进程。

最后,儒家文化尊重知识、重视教育的优良传统有利于提升地区人力资本水平,为企业数字化转型提供了必要的知识传播环境和人才培育土壤,从而促进了企业数字化转型。数字化转型需要有高技能员工积极参与,而人力资本建设也被视为影响企业数字化转型的主要因素之一[16]。儒家文化对中国教育文化的传承与发展有着举足轻重的作用,其确立的一系列官办学堂等教育制度,对个体的学习态度、行为以及所受教育体系都起到了一定的规范作用[9]。儒家文化对教育和知识的重视,为当地人才的教育和培养创造了良好环境,有效提升了当地的人力资本水平,为企业获取和培养更高水平的人才提供了更大可能[17]。尤其是儒家文化秉持的“以人为本”管理理念,强调企业与员工的协调发展,在企业日常的经营与发展中会更加尊重和爱惜人才。在儒家文化尊重人、信任人的氛围影响下,企业人力资本的长期投入水平往往更高[9],表现为企业更倾向为员工提供更好的物质支持、精神环境和文化氛围,更加注重对员工的培训和教育,以充分发挥人力资本潜能,助力企业数字化转型。因此,在儒家文化浓厚的地区,企业更注重提升员工的职业技能和专业素养,员工具备更多的数字化知识和技能,人才储备和智力支持更充足[9],从而对企业数字化转型产生积极影响。由以上分析可知,儒家文化通过提高地区契约遵守水平、树立长期导向和提升企业人力资本建设投入水平等途径改善了企业外部转型环境和内部治理状况,从而促进了企业数字化转型。基于上述分析,本文提出以下假设:

假设1:在儒家文化氛围影响浓厚的地区,当地企业表现出更高的数字化转型水平。

(二)儒家文化对企业数字化转型的影响:市场化改革的调节作用

制度决定了经济活动核心生产要素的激励结构,从而对物质资本、人力资本、技术资本等的生产组织活动产生重大影响[18]。中国幅员辽阔,各地区的市场化进程差异明显,市场化改革通过法律法规、市场监管等正式制度确保企业间交易的公平性和合法性。市场化进程的推进有利于通过建立公平竞争的市场环境来保障交易双方经济契约的有效执行。完备健全的市场制度体系构成了营商环境的基础,增强了企业对交易规则的遵守程度。同时,它降低了因市场微观主体间的不信任和沟通成本而增加的交易费用支出,由此可以看出,在市场化背景下,正式制度构成了影响企业数字化转型的重要外部条件。

在低市场化程度的地区,在正式制度建设滞后及缺位背景下,以儒家文化为代表的非正式制度对企业数字化转型的支持作用往往会表现得更加显著。具体而言,在市场化程度较低的地区,正式制度不健全使得契约不能得到有效执行,存在较高的违约风险[9],降低了契约的运行效率。在这种情况下,市场机制对市场中侵权和败德行为的约束作用较弱,市场监管等正式制度缺位等问题更容易诱发企业短视行为,从而增加企业违约侵权等机会主义行为的概率。而儒家文化作为一种重要的非正式制度,通过强化企业对契约的遵守和树立长期导向,有效抑制企业的机会主义行为和短视倾向。这使得坚守契约精神的企业能够在信息交流、技术合作、市场开拓等方面获得更加丰富的机会,弥补地区市场化程度发展局限和不足对企业转型发展的制约效应,从而促进企业数字化转型。基于上述分析,本文提出以下假设:

假设2:儒家文化对企业数字化转型的促进作用在低市场化地区更为显著。

(三)儒家文化对企业数字化转型的影响:地区信用环境的调节作用

不完全契约理论[5]认为,受限于经济主体的有限理性、信息的不完全性和交易不确定性,拟定完全契约是不可能的。在经济体制转型过程中,市场体制固有的局限和弊端也开始显现,如信用缺失、市场失灵和微观主体非理性行为等问题,加剧了市场机制滞后性带来的监管缺失。受到新旧体制转换过程中环境的不确定性冲击影响,社会信用问题便随之而来。以信贷信用和经济合同信用为代表的失信问题,不仅给当事方企业带来了直接经济损失,也恶化了地区信用环境。这表现为增大了市场交易风险,增加了企业融资难和融资贵等问题,进一步削弱了企业展开新合作项目的信心。在地区失信风险不断升高的背景下,信息、资金和人才等关键生产要素的流动面临更高的摩擦成本,对企业数字化转型产生了显著的阻碍作用。

儒家文化在影响社会成员个体行为方面具有自发性、非强制性、广泛性和持续性特征,其提倡的“忠信观”通过强化企业间的契约遵守[8],有利于克服在契约不完备背景下导致的信用违约和短视行为。同时,儒家文化弥补了新旧体制转换过程中的制度缝隙和监管漏洞。在此基础上,它推动企业强化长期导向意识,并通过提升企业与外部微观主体之间的信任水平,来建立长期稳定的合作关系,并促进信息、资金等关键生产要素的流动和交换,为企业数字化转型营造有利外部环境。综上,本文提出以下假设:

假设3:儒家文化对企业数字化转型的促进作用在信用环境缺失地区表现得更为显著。

(四)儒家文化对企业数字化转型的影响:高科技行业特征的调节作用

相对于传统行业,高科技行业具有知识密集型、技术开发难度大等典型特征[19],在预期高回报的同时也面临着高投入和承担高风险。高科技行业企业数字化转型需要更多的知识门类相互协同配合实现对新技术的开发利用,从而对企业人力资本水平提出了更高要求。儒家文化提倡尊重知识、重视教育的优良传统,促使企业更加重视员工的专业知识技能提升。这营造了有利的知识传播环境和人才培育土壤,为高科技行业企业数字化转型项目的推进提供了必要的人才支持,并提升了员工在数字化转型过程中的职业胜任力,从而为企业数字化转型发挥了更加显著的推动作用。

高科技行业企业的数字化转型具有的广度和深度增大了转型过程中相关技术开发和应用的难度,这不仅意味着企业需要投入大量的时间和资金进行建设[20],也面临更大的失败风险和更高的不确定性考验。儒家文化通过强化当地契约遵守水平有利于降低市场不确定风险给企业带来的冲击,所提倡的树立长期导向理念也有利于引导企业明确目标和统筹规划,提升数字化转型的预期效果。从这个意义上看,儒家文化通过提升企业人力资本投入水平和降低不确定性风险等途径对高科技行业企业数字化转型发挥了更显著的作用。基于上述分析,本文提出以下假设:

假设4:相对于传统行业,儒家文化对企业数字化转型的促进作用在高科技行业企业中更为显著。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

参考现有对企业数字化转型的研究成果[11],本文以2010—2021年中国A股上市企业为研究样本,以此来考察儒家文化对企业数字化转型的影响。本文主要财务数据来源于中国经济金融研究(CSMAR)数据库,对获得的数据进行如下处理:首先,剔除了金融和保险行业的上市公司;其次,剔除了在样本期内因财务状况或其他经营状况异常而被特别处理的样本;最后,剔除了数据不全的样本。最终得到2 721家企业,共21 907个观测样本。为缓解极端值对研究结论准确性的影响,本文对所有连续型变量进行1%和99%的缩尾处理。

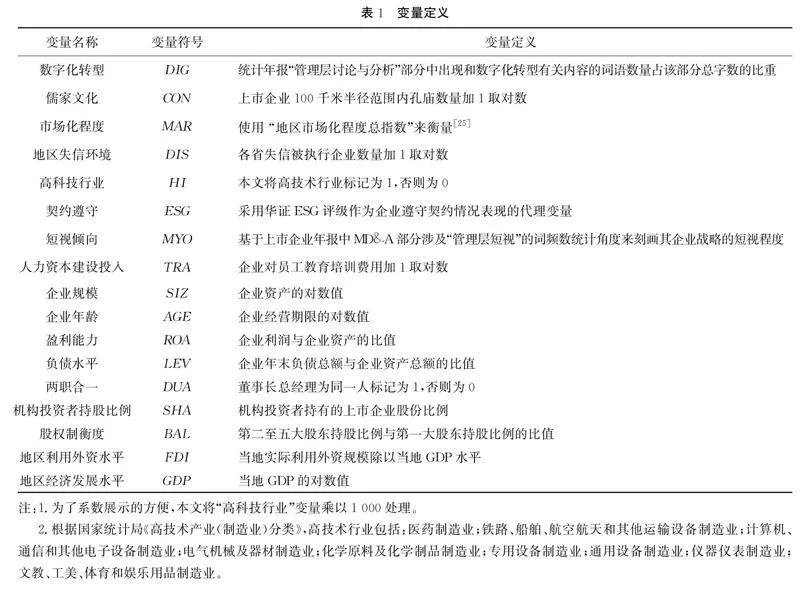

(二)变量设定

1.被解释变量

企业数字化转型被认为是利用数字化技术(如大数据、云计算、人工智能等)来推动企业变革和模式转型的措施[10,20]。首先,企业数字化转型主要通过以人工智能、先进计算、区块链以及元宇宙等底层技术架构作为企业数字化转型的主要内容[21]。其次,在转型路径方面,企业数字化转型强调打破信息孤岛与外界建立更高水平的互联互通,借助围绕信息的高速传递推动生产效率提升和纠正资源错配[20]。

本文基于现有研究的成熟方法,通过中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露平台“巨潮网”整理获得全部A股上市企业年报文件,通过对上市企业年报中“管理层讨论与分析”部分关于企业数字化转型的词语频率统计,可以客观评估数字化转型程度,这一方法是可行且科学的[11]。本文利用爬虫技术获取上市企业年报中“管理层讨论与分析”部分关于企业数字化转型的详细描述,通过逐条人工查找的方法来消除歧义,以确保信息准确和正确识别。在此基础上,统计数字化转型相关词汇出现的总词频数占总字数的比重,作为企业数字化转型的度量指标。

2.解释变量

孔庙作为祭祀孔子的专祠,承载着丰富的儒家传统和文化内涵,不仅是儒家文化的象征,也是传承弘扬儒家思想的重要场所,成为公众追思圣贤孔子、感悟儒家文化精髓的主要渠道。本文通过网络搜索和翻阅各地对于孔庙的记录文献,收集了490条各地的孔庙遗存情况,获取了这些孔庙所在的省市县、坐落地址、始建年代、保护级别和经纬度等准确信息。在现实生活中历史遗迹等文化场所带来的传播影响效应可能随地理距离增大而逐步衰减,这意味着距离历史遗迹中心范围越近,其辐射强度和传播效应往往越强[6]。本文借鉴现有研究的成熟做法[9],进一步获取了上市企业的精确经纬度信息,在此基础上分别计算出所有上市企业与各个孔庙遗迹的距离指标,选取上市企业100千米半径范围内孔庙数量作为儒家文化影响水平的代理变量,采用加1取自然对数作为儒家文化的代理变量,该指标越大,表明该企业受到的儒家文化影响越大。

3.中介变量

本文从契约遵守、长期导向以及人力资本建设投入三个渠道出发,探究儒家文化对企业数字化转型的影响机制。首先,在契约遵守渠道方面,参考现有研究的成熟做法[22-24],本文采用华证公司的环境、社会和公司治理(environmental, social and governance,ESG)评级得分来衡量企业契约遵守程度。ESG评级得分体现了企业遵守履行包括同股东、员工、政府等组织内外部利益相关者之间契约关系的水平。其次,在战略引导方面[15],本文采用基于上市企业年报中“管理层讨论与分析”部分涉及“管理层短视” 本文通过 “巨潮网”整理获得全部A股上市企业年报文件,从中获取“管理层讨论与分析”的文本信息,在此基础上搜索相关关键词,主要包括:天内、数月、年内、尽快、立刻、马上(直接表示);契机、之际、压力、考验,日内、数天、随即、即刻、在即、最晚、最迟、关头、恰逢、来临之际、前夕、适逢、遇上、正逢、之时、难度、困境、严峻考验、双重压力和通胀压力等。的词频数统计角度来刻画其企业战略的短视程度。最后,在人力资本建设投入渠道上,参考相关研究[9],本文采用企业当年教育培训投入加1取对数度量人力资本建设投入水平。

4.调节变量

本文选取了三个因素进行情境研究,以分析不同情况下儒家文化对企业数字化转型的作用情况。首先,借鉴现有研究的做法[25],使用“地区市场化程度总指数”来衡量企业所在地的市场化进程。其次,参考相关研究的做法[26],选取地区失信企业数量作为当地失信环境的度量,社会失信环境来自最高人民法院公开的“全国法院被执行人信息查询”平台。最后,根据国家统计局《高技术产业(制造业)分类》,选取高科技行业作为行业层面的情境因素。

5.控制变量

为了控制其他研究变量对企业数字化转型产生的影响,在参考现有研究[11,13]的基础上,本文在模型中引入了以下控制变量:企业层面,包括企业规模、企业年龄、盈利能力、负债水平、两职合一、机构投资者持股比例、股权制衡度;地区层面,包括地区利用外资水平、地区经济发展水平。此外,本文还控制了行业、年份和省份效应等宏观因素对企业数字化转型活动的冲击和影响。

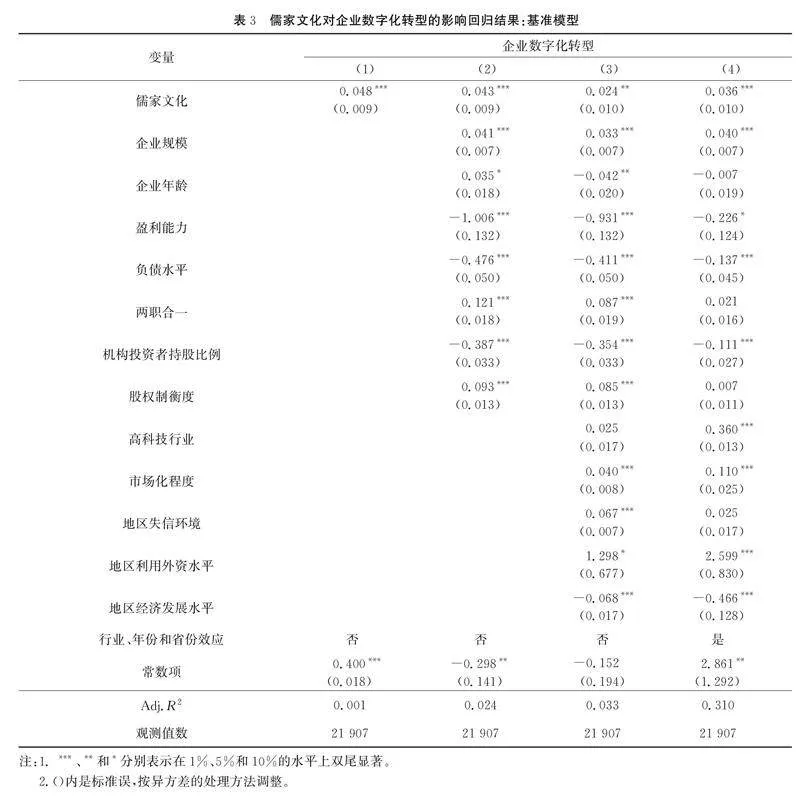

本文变量定义如表1所示。

(三)研究模型

本文利用多元回归模型构建以下回归方程,研究儒家文化对企业数字化转型的影响:

DIG=β+βCON+βX+PRO+IND +YEA+ε(1)

其中,X代表企业层面控制变量,PRO代表省份效应,IND 代表行业效应,YEA代表年份效应,下标i和t分别代表企业和年份。本文进一步从“市场化改革”“地区失信环境”和“高科技行业”的调节因素出发,考察了不同研究情境下儒家文化对企业数字化转型的影响差异,ε为随机扰动项。为了减轻异常值对研究结论的影响,本文对所有连续变量在1%水平上进行了缩尾处理。

(四)描述性统计

主要变量的描述性统计结果见表2。样本企业数字化转型平均值为0.484、标准差为1.132,表明不同企业数字化转型呈现显著差异。儒家文化平均值为1.774,标准差为0.784,表明不同企业所在地受到的儒家文化影响程度存在较大差异。进一步将样本根据受儒家文化影响程度大小分为高儒家文化样本组和低儒家文化样本组。在高儒家文化样本组,数字化转型的均值(标准差)为0.538(1.198),在低儒家文化样本组,数字化转型的均值(标准差)为0.389(0.996),均值差异检验表明,企业数字化转型在两组样本之间的差异在1%的水平上显著大于0,初步表明儒家文化可能是企业数字化转型的促进因素。为了验证二者之间的关系,本文将采用控制其他影响因素和运用相关的统计学方法的途径来排除其他可能的替代解释。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

儒家文化对企业数字化转型的影响回归结果见表3。第(1)列在没有加入控制变量的情况下,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.048,在1%的水平上显著为正,这初步表明儒家文化对企业数字化转型过程产生了正向作用。第(2)列加入企业层面控制变量后,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.043,在1%的水平上显著为正,这表明在控制了企业层面影响因素情况下儒家文化对企业数字化转型影响保持稳定。第(3)列在第(2)列基础上加入了高科技行业、市场化程度、地区失信环境、地区利用外资水平和地区经济发展水平等宏观因素变量,结果显示儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.024,在5%的水平上显著为正。第(4)列进一步加入了年份、行业和省份固定效应,结果显示儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.036,在1%的水平上显著为正。

以上结果显示,在考虑了企业和地区宏观因素的影响后,儒家文化传统较浓厚的地区,当地企业展现出更高水平的数字化转型。研究结果表明,儒家文化对当地企业的数字化转型产生了显著积极影响,假设1得到了验证。

(二)稳健性检验

1.更换被解释变量衡量方法

企业数字化转型是一个系统工程,通常伴随着数字化无形资产的增加。本文获取了企业无形资产数字化转型科目,采用企业当年数字化无形资产总额占总资产的比重度量企业数字化转型水平,如表4第(1)列所示,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.019,在1%的水平上显著为正,本文主要结论保持稳定。

2.更换解释变量衡量方法

由于儒家文化的衡量方法的差异可能会对实证结果产生影响,因此在稳健性检验中,本文换用各省份的孔庙遗迹数量衡量儒家文化,检验结果如表4第(2)列所示,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.007,在1%的水平上显著为正,与本文主要结果保持一致。

3.剔除民族文化影响较大地区的样本

考虑到中国是一个多民族国家,各民族在其漫长的发展过程中衍生出了独特的民族文化,为了控制这些民族文化对研究结果的影响,本文剔除了新疆、宁夏、西藏、广西和内蒙古的少数民族聚居地区的企业样本,在此基础上控制了宗教文化 、宗族文化、海洋文化冲击的影响,回归结果如表4第(3)列所示,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.033,在1%的水平上显著为正,本文主要结论保持稳定。

4.内生性问题处理

参考现有研究[22]的做法,本文利用企业所在区域内贞节牌坊数量作为工具变量,采用工具变量法进行两阶段回归。本文使用贞节牌坊做工具变量的原因是,受到儒家名节观念教化的影响,贞节牌坊理应与儒家文化影响强度紧密相关,但历史上的牌坊遗迹数量较难影响企业数字化转型等真实经济活动。表4第(4)列结果显示,儒家文化对企业数字化转型的影响系数为0.177,在1%的水平上显著为正,表明控制了潜在内生性问题后,本文主要结论保持稳定。

(三)机制检验

理论假说部分指出,强化契约遵守、塑造长期导向以及促进人力资本建设投入是儒家文化影响企业数字化转型的三个渠道。为了深入探究儒家文化对企业数字化转型的影响机制,本文选取“企业ESG评价指数”“管理层短视倾向”和“企业人力资本建设投入水平”三组中介变量,对儒家文化对企业数字化转型的影响机制进行实证检验。

表5第(1)列结果显示,儒家文化对契约遵守的影响系数为0.074,在1%的水平上显著为正,这表明儒家文化通过强化企业契约遵守来促进企业数字化转型。儒家文化提升了企业对契约的遵守程度,有利于促进地区企业间商业合作过程的互信水平,为企业数字化转型变革的信息交换和互联互通创造有利条件,从而对企业数字化转型产生了积极影响。

表5第(2)列结果显示,儒家文化对短视倾向的影响系数为-0.041,在1%的水平上显著为负,这表明儒家文化抑制了企业短期倾向[15],进一步强化了企业在战略制定、技术发展和投资选择等方面的长期导向,提升了企业在资源投入组织等方面的组织效率,促进了企业数字化转型。

表5第(3)列结果显示,儒家文化对人力资本建设投入的影响系数为0.149,在1%的水平上显著为正,这表明儒家文化通过提升企业人力资本水平促进企业数字化转型。数字化转型对企业数字技术提出了更高的要求,而数字技术的引入和使用离不开高技能员工的全方位参与。儒家文化对教育和知识的重视,推动了企业高人力资本的获取,为企业数字化转型提供了强大的人力资本基础,从而促进了企业数字化转型。因此,儒家文化通过提升企业人力资本水平来促进企业数字化转型的中介机制获得支持。

以上分析表明,儒家文化通过强化企业契约遵守、塑造长期导向和提升企业人力资本建设投入促进了企业数字化转型。

(四)儒家文化与企业数字化转型:情境研究

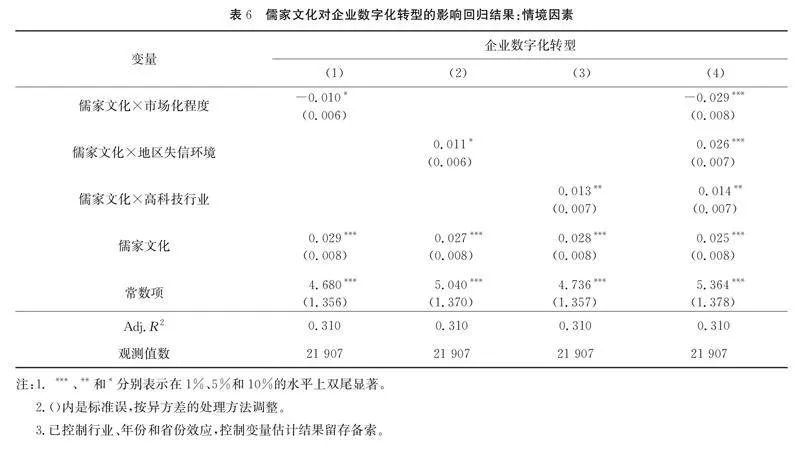

前文研究表明儒家文化对企业数字化转型具有正向促进作用,但对于不同企业而言,由于其所处地区市场化进程、信用环境以及所处行业属性的不同,儒家文化的作用也会有所差异。基于以上分析,本文进一步研究了儒家文化在不同市场化程度、地区失信环境和高科技行业特征中对企业数字化转型影响的差异,研究结果如表6所示。

1.市场化程度的调节作用

本文采用儒家文化与市场化程度的交互项表明儒家文化对企业数字化转型的影响是否受到市场化进程的调节作用。表6第(1)列结果显示,“儒家文化×市场化程度”对数字化转型的影响系数为-0.010,在10%的水平上显著为负,表明儒家e6705414eb5bb51a625e51fbc630ad46afcee36ca0a9bafbbd29e0fb7d6bf44a文化对企业数字化转型的促进作用在低市场化程度地区表现得更加明显,这意味着儒家文化作为一种非正式制度,能有效弥补正式制度的不足,从而促进企业数字化转型,体现出儒家文化与市场化进程在影响企业数字化转型上的替代作用,因此假设2获得支持。

2.地区失信环境的调节作用

本文采用儒家文化与地区失信环境的交互项来表明儒家文化对企业数字化转型的影响是否受到地区信用环境的调节作用。表6第(2)列结果显示,“儒家文化×地区失信环境”对企业数字化转型的影响系数为0.011,在10%的水平上显著为正,表明儒家文化对企业数字化转型的影响在失信环境更为严重地区的作用更为明显。这表明儒家文化弥补了市场竞争的不足,充分发挥了外部治理的功能,弥补了地区信用环境不足的缺陷,从而促进了企业数字化转型,因此假设3获得支持。

3.高科技行业特征的调节作用

本文采用儒家文化与高科技行业的交互项表明儒家文化对企业数字化转型的影响是否受到行业特征的调节作用。表6第(3)列结果显示,“儒家文化×高科技行业”对企业数字化转型的影响系数为0.013,在5%的水平上显著为正,表明儒家文化对企业数字化转型的影响会受到高科技行业特征的显著正向调节。相比传统行业,高科技行业企业面临更为迫切的数字化转型需求,儒家文化对企业数字化转型的促进作用在高科技行业企业中更为显著,假设4获得支持。

五、研究结论与启示

儒家文化深刻影响了中国社会经济的发展以及社会意识形态塑造,其蕴含的优秀传统思想对企业数字化转型具有重要作用。本文以2010—2021年中国A股上市企业为研究对象,考察了儒家文化对企业数字化转型的影响,从独特的非正式制度角度探究了中国这个拥有丰富传统文化的新兴经济体的企业现代化转型问题。研究发现:第一,在儒家文化氛围影响浓厚的地区,当地企业表现出更高的数字化转型水平,这一结论经过一系列稳健性测试后保持稳定;第二,儒家文化主要通过强化企业契约遵守、建立长期导向和提升企业人力资本建设投入水平来促进企业数字化转型;第三,结合情境因素的分析表明,儒家文化对企业数字化转型的促进作用在低市场化地区、信用环境较差地区和高科技行业企业中表现得更为显著。根据以上研究结论,本文提出以下政策启示:

首先,从文化角度探讨中国企业转型发展问题已经成为研究的热门话题。现有对企业数字化转型的研究更多集中于转型活动所需的资源属性层面,而对转型背后根植于人们内心深处意识观念等因素的考察则涉及较少。本文揭示出以儒家文化为代表的非正式制度因素通过嵌入到制度体系中对资源要素的投入产出过程发挥重要作用,成为推动企业数字化转型的重要促进因素,却往往容易被管理者、监管者甚至研究者所忽略。这意味着相关部门在制定数字经济发展的政策措施过程中需要综合施策,在推动基础设施、设备条件等“硬环境”改善同时,也要重视推动包括文化、思想观念等在内“软环境”的持续改善,从而构建多层面协同的政策治理体系,为数字经济创造有利的发展环境。第一,充分开发根植于儒家文化中价值观念、社会规范和教育理念的当代意义,构造诚实守信为基准的价值规范和行为准则体系,为数据资源高效配置和信息互联互通构建稳定的社会环境基础,通过推动完善诚信履约机制、塑造长期导向和提升人力资本投资等途径有效赋能企业数字化转型。第二,在经济体制转型过程中市场体制固有的局限和弊端不可避免,正式制度建设完善是一个长周期的缓慢进程,在这个背景下应大力弘扬儒家文化在塑造和约束个体行为准则方面的积极作用,加强个人诚信体系建设,提高全社会信用水平,以弥补正式制度的不足。

其次,发挥儒家文化在文化治理变革中的独特作用,赋予中国式现代化深厚传统文化底蕴。第一,促进数字经济时代的文化治理模式变革创新。数字文明是规则文明,儒家文化蕴藏着优秀的规则内涵,能够为数字时代企业治理提供丰厚滋养。应通过弘扬传统优秀文化成果推动企业发展的改造和治理变革,加大国民的数字科学教育力度,加强“数字观念”和“信息意识”。应通过开展多领域多层次的信息知识教育,促进传统优秀思想与现代数字文明理念相互融合和借鉴。第二,树立积极包容的市场合作理念和诚实守信的价值体系,应对数字经济的挑战。应秉持开放和包容的态度,打破导致信息孤岛的关系壁垒,在确保知识产权和信息安全的情况下,促进跨地区、跨行业的数据共享,优化资源配置,构建高水平的数字经济命运共同体。参考文献:

[1]WILLIAMSON O E. The economics of organization: the transaction cost approach[J]. American Journal of Sociology, 1981, 87(3): 548-577.

[2]LA PORTA R, LOPEZ-DE-SILANES F, SHLEIFER A, et al. The quality of government[J]. The Journal of Law, Economics, and Organization, 1999, 15(1): 222-279.

[3]FAN J P, WEI K J, XU X. Corporate finance and governance in emerging markets: a selective review and an agenda for future research[J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17(2): 207-214.

[4]HART O, MOORE J.Foundations of incomplete contracts[J]. The Review of Economic Studies, 1999, 66(1): 115-138.

[5]ALLEN F, QIAN J, QIAN M. Law, finance, and economic growth in China[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1): 57-116.

[6]陈冬华, 胡晓莉, 梁上坤, 等. 宗教传统与公司治理[J]. 经济研究, 2013(9): 71-84.

[7]STIGLITZ J E.Formal and informal institutions[J]. Social Capital: A Multifaceted Perspective, 2000, 200: 59-68.

[8]李金波, 聂辉华. 儒家孝道. 经济增长与文明分岔[J]. 中国社会科学, 2011(6): 41-55.

[9]金智, 徐慧, 马永强.儒家文化与公司风险承担[J]. 世界经济, 2017(11): 170-192.

[10]陈冬梅, 王俐珍, 陈安霓. 数字化与战略管理理论:回顾, 挑战与展望[J]. 管理世界, 2020(5): 220-236.

[11]吴非, 胡慧芷, 林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界, 2021(7): 130-144.

[12]张国胜, 杜鹏飞, 陈明明. 数字赋能与企业技术创新:来自中国制造业的经验证据[J]. 当代经济科学, 2021(6): 65-76.

[13]赵宸宇. 数字化转型对企业社会责任的影响研究[J]. 当代经济科学, 2022(2): 109-116.

[14]王永进, 匡霞, 邵文波.信息化. 企业柔性与产能利用率[J]. 世界经济, 2017(1): 67-90.

[15]胡楠, 薛付婧, 王昊楠. 管理者短视主义影响企业长期投资吗:基于文本分析和机器学习[J]. 管理世界, 2021(5): 139-156.

[16]何小钢, 梁权熙, 王善骝. 信息技术, 劳动力结构与企业生产率:破解 “信息技术生产率悖论” 之谜[J]. 管理世界, 2019(9):65-80.

[17]吴延兵, 刘霞辉. 人力资本与研发行为:基于民营企业调研数据的分析[J]. 经济学(季刊), 2009(3): 1567-1590.

[18]ACEMOGLU D, JOHNSON S, ROBINSON J. Institutions, volatility, and crises[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2004: 71-108.

[19]李莉, 闫斌, 顾春霞. 知识产权保护, 信息不对称与高科技企业资本结构[J]. 管理世界, 2014(11): 1-9.

[20]陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能:数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界, 2020(2): 117-128.

[21]戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020(6): 135-152.

[22]徐细雄, 李万利. 儒家传统与企业创新: 文化的力量[J]. 金融研究, 2019(9): 112-130.

[23]杨德明, 刘泳文, “互联网+” 为什么加出了业绩[J]. 中国工业经济, 2018(5): 80-98.

[24] TONG L, WANG H, XIA J. Stakeholder preservation or appropriation? The influence of target CSR on market reactions to acquisition announcements[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(5): 1535-1560.

[25]王小鲁, 樊纲, 余静文. 中国分省份市场化指数报告(2016)[M]. 北京: 社会科学文献出版社: 2017:23.

[26]余泳泽, 郭梦华, 胡山. 社会失信环境与民营企业成长:来自城市失信人的经验证据[J]. 中国工业经济, 2020(9): 137-155.

编辑:郑雅妮,高原Vol. 46No. 5Sep. 2024

Research on the Impact of Confucian Culture on Enterprise Digital Transformation

LIN Zhouyu1,2, CHEN Chaohong 1

1.School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China

2.Research Institute on Brand Innovation and Development of Guangzhou, Guangzhou 510000, China

SummaryDespite an imperfect market mechanism and evolving institutional environment, China’s digital economy holds significant potential for rapid growth, positioning itself as a key driver of economic and social development. Informal institutions, such as cultural factors, play an essential role in this process. With its distinctive features—high innovation, extensive penetration, and wide coverage—the digital economy promotes deep integration between consumers, producers, and intermediaries, making it a primary catalyst for China’s high-quality economic development.Unlike major Western economies, such as the United States and Europe, China’s traditional culture has shaped a unique institutional framework. This framework provides the foundation for digital transformation and development within Chinese enterprises. A notable concept, the “Puzzle of China,” highlights that despite slower development in legal and financial systems, China’s economy has experienced sustained growth over the past three decades. This resilience can be largely attributed to the influence of informal institutions, particularly those grounded in reputation.This study examines China’s A-share listed companies from 2010 to 2021 to explore the impact of Confucian culture on digital transformation. The findings reveal that regions with a strong Confucian influence exhibit higher levels of digital transformation among local enterprises. These results remain robust across various tests. Further investigation into the underlying mechanisms suggests that Confucian culture facilitates digital transformation by enhancing contract compliance, fostering long-term perspectives, and encouraging investments in human capital. Additionally, an analysis of heterogeneity shows that the role of Confucian culture is especially pronounced in less marketized regions, areas with poor credit environments, and high-tech industries.This research contributes to two key areas. First, it broadens the scope of research on how Confucian culture influences enterprise modernization, particularly in the context of digital transformation. It highlights the varying demand for cultural and environmental attributes, considering factors such as regional market orientation, credit conditions, and industry traits. This interdisciplinary approach addresses important scientific questions and underscores the unique role of Confucian culture in compensating for market system limitations. The study also shows how this culture helps enterprises adapt to contextual and environmental constraints during economic transformation. This enriches the research on the relationship between cultural factors and enterprise transformation in China’s institutional and emerging market contexts, providing a unique enterprise-level perspective on the creative transformation and sustainable development of traditional Chinese culture. Second, this paper evaluates the effectiveness of governance policies in promoting digital transformation by constructing a research framework that integrates multidimensional institutional characteristics, including regional market orientation, trustworthiness in governance, and the role of high-tech industries. The findings offer valuable insights for policymakers by demonstrating how digital transformation can be driven through the collaboration of formal and informal institutions. This research provides empirical evidence and a scientific foundation for future policy reforms aimed at fostering enterprise transformation in China.

KeywordsConfucian culture; digital transformation; informal institutions; cultural factors