数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的影响研究

摘要:随着信息科技和产业变革的加速推进,数字基础设施为服务业的效率提升和转型升级带来更加突出的影响。基于中国服务业发展的实际,验证了服务业“鲍莫尔成本病”的存在性,并采用2011—2019年中国288个地级及以上城市数据,证明了数字基础设施能够有效缓解服务业“鲍莫尔成本病”,在利用工具变量回归和替换核心解释变量等稳健性检验后仍然成立。研究发现,规模经济效应和结构优化效应是数字基础设施建设缓解服务业“鲍莫尔成本病”的两个重要渠道,其中生产性服务业的传统空间集聚和虚拟集聚是实现服务业内部结构优化的主要方式,其作用受地区制度环境和地理区位等因素影响。在制度环境方面,市场化程度与知识产权保护力度较高、社会信任水平较高的城市,数字基础设施建设更有利于促进服务业高效率增长、缓解服务业“鲍莫尔成本病”;在城市规模方面,数字基础设施建设对于特大和大城市的服务业成本病具有显著的缓解作用。据此提出政府应加大数字基础设施建设投入,推动服务业产业结构的优化升级,营造良好的外部环境。

关键词:数字基础设施建设;服务业生产率;鲍莫尔成本病;规模经济效应;结构优化效应;虚拟集聚

文献标识码:A文章编号:1002-2848-2024(05)-0032-15

一、问题提出

近年来,中国迈入以服务经济为主导的时代。2023年,中国服务业增加值达到68.824万亿元,占国内生产总值比重为54.6%,对经济增长的贡献率为60.2%①,服务业成为中国第一大产业和经济增长的主要动力。根据鲍莫尔富克斯假说②,尽管服务业的劳动生产率增长通常滞后于制造业,但其稳定的市场需求确保了服务业在经济中的持续存在。服务业持续吸纳多余劳动力,导致服务业劳动力就业比重增加。然而,这种服务业主导的产业结构可能会降低经济增长速度[1],即随着生产效率较低的服务业比重不断上升,整体经济增长速度逐渐放缓,这种现象被称为服务业“鲍莫尔成本病”。服务业“鲍莫尔成本病”产生的根本原因是,服务业的劳动生产率增长长期滞后于制造业。而服务业生产率增长滞后的主要原因在于服务生产和供给中的同步性与不可存储性,这会造成规模经济难以实现[2],以及低端服务占比增高[3],从而降低服务业质量和效率。因此,通过促进服务业生产率相对快速增长,“鲍莫尔成本病”的现象会得到有效改善。

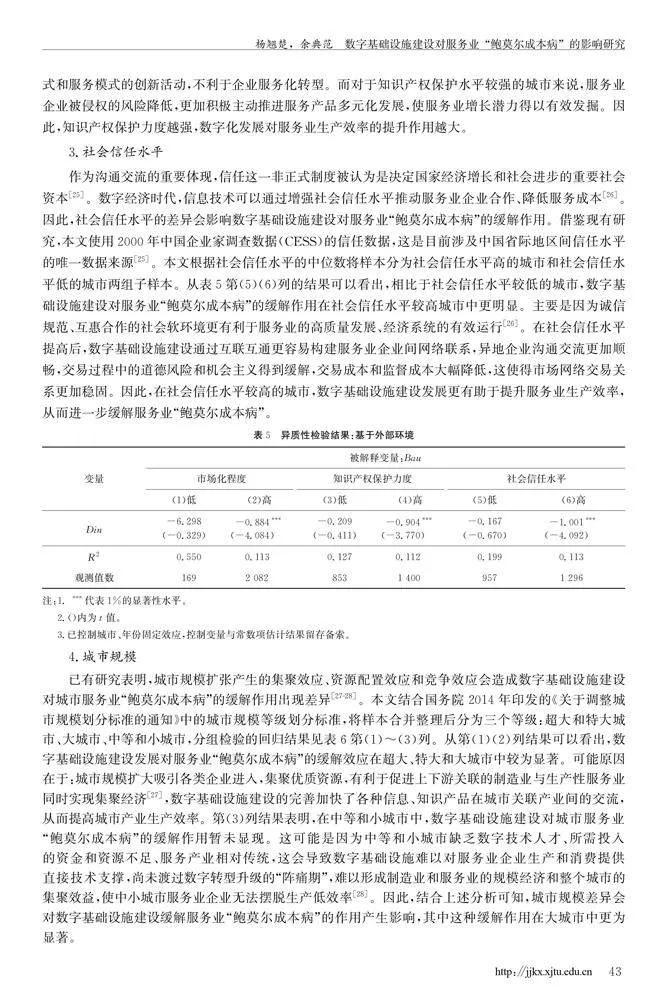

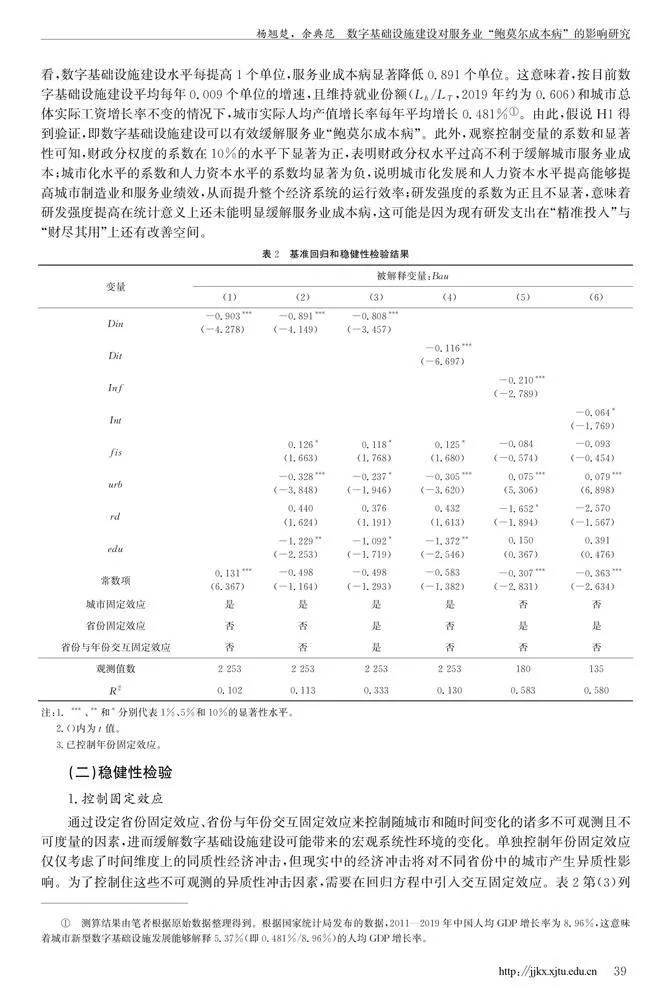

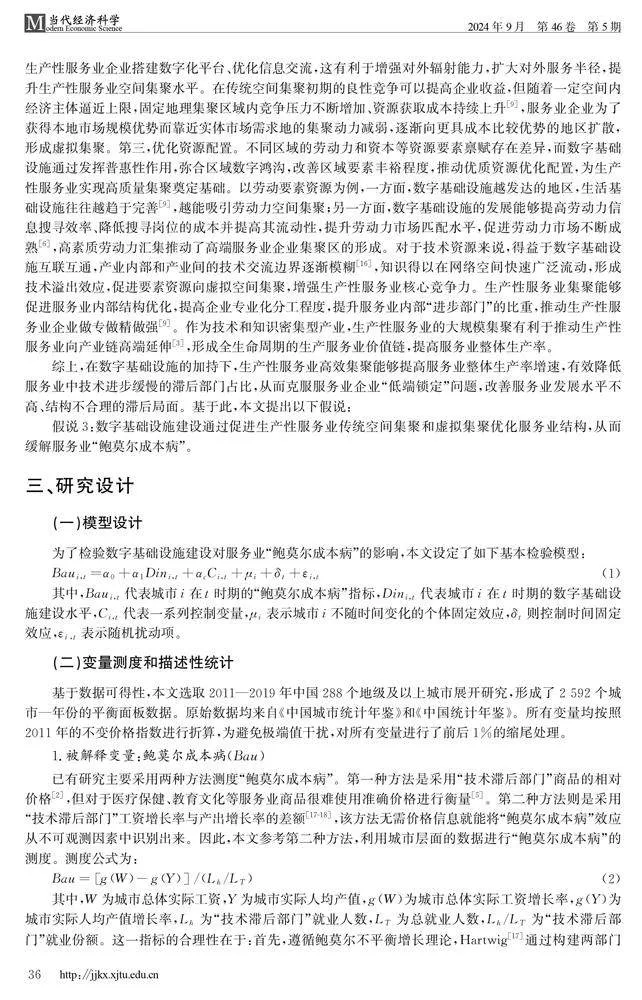

根据现有研究,中国长期存在服务业“鲍莫尔成本病”。本文采用程大中[4]的研究方法,使用288个地级及以上城市数据测度了2003—2019年中国整体服务业的需求价格弹性,如图1所示。除2018年外,2003—2019各年份价格弹性绝对值均小于1,且历年服务业需求价格弹性一直在0.8附近波动,平均值为0.821,说明中国长期以来服务业整体的需求价格弹性较低,这与2001年鲍莫尔提出的“服务业需求价格弹性稳定小于1”的结论相吻合。这表明当前中国服务业满足“需求价格弹性较低”这一“鲍莫尔成本病”的前提条件。在满足上述前提条件后,服务业相对于制造业的劳动生产率增长率滞后现象,便构成了“鲍莫尔成本病”产生的根本动因[5]。如图2所示,2003—2019年中国服务业劳动生产率的年度增长率呈波动下降趋势,制造业劳动生产率的年度增长率则呈现波动上升趋势,在2014年之后,两种趋势愈加明显,意味着服务业滞后于制造业劳动生产率的程度逐渐提高。这表明当前中国服务业满足“劳动生产率增长相对滞后”这一“鲍莫尔成本病”的根本动因。

在前提成因和根本动因的驱动下,随着时间推移,制造业就业份额增长率为负且绝对值不断增大,服务业就业份额增长率基本为正且绝对值不断增加。这说明中国服务业已显现出较为明显的“鲍莫尔成本病”症状。综合上述中国服务业需求价格弹性持续较低的现状、服务业劳动生产率增长相对滞后于制造业的本质特点,以及相关文献[4-5]的研究结论,可以认为目前中国经济确实存在服务业“鲍莫尔成本病”。

数字基础设施的发展为缓解服务业“鲍莫尔成本病”提供了新机遇。消费、投资、技术转化和生产等多个方面赋能制造和服务业,优化产业结构布局,促进效率提升,为经济带来了新增长空间[6]。具体而言,数字基础设施建设通过打破时间和空间的物理限制,促使服务生产和供给中的同步性与不可存储性特征转变为异步性和可存储性[2],使得服务低成本生产和远距离贸易成为可能,给服务产品的供需形态、贸易方式带来颠覆性变化。因此,数字基础设施建设的发展和改善为服务业效率提升与转型升级提供了重要契机,为中国经济进入高质量发展阶段奠定了数字信息化基础[7]。

数字基础设施建设可通过强化规模经济效应、优化服务业结构来改变中国服务业生产率增长长期滞后的局面。第一,在强化规模经济方面,数字基础设施建设可以改变服务业生产和供给中的同步性与不可存储性特征,使得服务业企业可以在使用相同的劳动力和边际成本趋近于零的条件下服务更多的消费者,扩大全球范围内潜在用户规模,形成规模经济优势,从而对服务业生产效率产生促进作用。第二,在优化服务业结构方面,数字基础设施建设可以通过降低服务成本[2]、扩大市场潜力[7]、优化资源配置[8]等方式,提高生产性服务业传统空间集聚和虚拟集聚程度。一方面,数字基础设施凭借其大规模、基础性和普惠性特征,通过第五代移动通信技术(5G)、大数据、人工智能等新一代信息技术应用,发挥其低边际成本的优势,以降低服务的投入和扩散成本的方式吸引大量生产性服务业企业进入,从而形成传统空间集聚。另一方面,随着数字基础设施建设不断完善,数字技术的渗透性逐渐增强,产业发展由传统空间集聚向以数据和信息实施交换为核心的网络虚拟集聚新模式转变[9],数字基础设施建设为生产性服务业的虚拟集聚提供强大底层技术支撑,实现了数字基础设施视域下传统空间集聚与虚拟集聚的协调发展。生产性服务业传统空间集聚和虚拟集聚通过提高服务业内部“进步部门”占比[7]、促进结构的高端化[10]、推动其向产业链高端的延伸[3],提升服务质量与效率,缓解服务业整体发展滞后的局面,从而有效改善服务业“鲍莫尔成本病”。

但是,与制造业相比,服务业发展对制度依赖度较高,良好的正式制度环境如市场化程度、知识产权保护和非正式制度环境如社会信任水平能够实现服务领域的平等竞争,丰富服务产业内容,改善服务供给质量,释放服务消费潜力,从而促进服务业高效率市场化改革与发展[11]。因此,数字基础设施发展对服务业生产率增长的作用可能受当地制度环境影响较大。地区市场化程度、知识产权保护力度、社会信任水平以及城市规模特征均会影响数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的作用效应。

与现有文献相比,本文可能的边际贡献主要体现在以下几方面:第一,从“鲍莫尔成本病”本质成因入手,研究数字基础设施建设如何缓解中国服务业发展过程中的“鲍莫尔成本病”这一现实问题,为服务业效率提升、弥合服务业与制造业效率增长差距提供了新的思路;第二,结合数字基础设施建设的大规模、基础性和普惠性特点,从规模经济效应与结构优化效应两方面论证了数字基础设施建设缓解服务业“鲍莫尔成本病”的作用机制,进一步厘清了数字基础设施建设赋能产业升级的路径;第三,立足服务业对制度环境要求较高的特点,进一步检验了市场化程度、知识产权保护力度、社会信任水平等因素对数字基础设施赋能服务业的异质性影响,这为优化数字基础设施建设的普惠性和针对性效应提供了更为精准的证据。

二、理论分析与研究假说

服务业“鲍莫尔成本病”的产生是由于服务业与制造业的技术经济特征存在差异,导致服务业劳动生产率的增长滞后于制造业。作为支撑全面建设社会主义现代化国家的战略性公共基础设施,数字基础设施以信息基础设施建设为基础,具有大规模、基础性和普惠性特征[12],能够有效打破信息、知识、产业和空间界限,从供给、需求和匹配等方面提升服务业生产效率,缩小服务业与制造业劳动生产率增长差距。第一,数字基础设施建设能够提升服务供给质量。首先,在政务服务方面,数字基础设施建设有利于数字政府建设,通过分析海量数据推动服务决策过程信息化、科学化,促进政府服务水平提高,提升服务供给效率[7]。其次,对于服务业企业而言,数字基础设施建设为服务业企业的数字化转型和全链条数字化改造构建了重要底座。一方面,企业服务产品供给形态和传播方式得以发生颠覆性改变,服务生产和供给中的同步性与不可存储性特征转变为异步性和可存储性[2]。另一方面,在重塑服务业供应链的过程中,平台经济这一新商业模式以数字基础设施建设为支撑逐渐兴起[13],企业围绕平台聚集,最大化地利用平台效应,能够以较低的交易、协调等成本推动服务供应链分工协作、优化服务供给方式。第二,数字基础设施建设可以拓展服务业消费需求。一方面,数字技术激发服务业线上消费需求。服务业网络消费方式不断创新,服务场景逐渐丰富,网络消费体验随之提升。另一方面,数字技术应用能满足服务业线下消费新需求。在数字技术的引领下,传统线下服务消费模式不断转型升级,以数字化赋能传统消费为消费者提供更加便捷高效的多样化消费选择。第三,数字基础设施建设能够加速推动服务供需优化并实现有效匹配,有利于服务资源高效配置,最终推动服务业效率显著提升。而对于制造业企业,虽然数字基础设施的发展能够通过促进分工水平、优化生产流程、提高技术创新能力推动制造业生产效率提升,但与服务业相比,制造业产出与物质载体一一对应,生产流程和实物产出难以实现完全去物质化、摆脱时间和空间的物理限制,数字基础设施的发展无法从根本上改变制造业产品供给形态和传播方式。因此,相比于制造业,数字基础设施建设对服务业生产效率的提升作用更为显著。综上,数字经济时代,数字基础设施建设有助于提升服务业供给、需求和匹配效率,弥合服务业与制造业的劳动生产率增速差距,为服务业“鲍莫尔成本病”的缓解提供基础。基于此,本文提出以下假说:

假说1:数字基础设施建设可以有效缓解服务业“鲍莫尔成本病”。

(一)规模经济效应

工业经济时代,企业所追求的规模经济,主要通过扩大生产规模以降低长期平均成本,进而实现收益最大化[14],因此制造企业能够通过广泛使用机器设备、标准化生产流程获得规模经济优势,但对于具有差异化高、生产经营标准化低等特点的服务业产品而言,服务业企业较难形成规模经济优势。而数字经济时代,基于数字基础设施的普惠性特征,其普及与应用使得服务业企业打破时间和空间束缚,形成规模经济优势。规模效应的实现有利于服务生产流程、技术资金资源、组织管理实践等各个要素之间有效匹配[15],促进服务低成本大规模远距离提供,进而提高服务业生产率。以教育行业为例,相比于传统课堂,网络慕课(MOOC)能以较少的教师资源为更多的学生提供教育服务,且教育资源的存储可以突破时空限制,在不同时间服务不同地域的学生。在数字经济加持下,线上音乐和视频等流媒体数字媒介通过互联网传播为观众提供远程服务,这些消费新形态同样摆脱了物理空间的限制,将服务转化为数字商品,使流程工业化,降低宣传传播和运营维护成本,显著提高服务效率[13]。相比于服务业,制造业虽然可借助数字基础设施的发展降低生产成本、扩大产出规模,但制造业产出多为有形商品,且制造业产品在使用时具有独占性[11],大规模生产、远距离运输产生的成本可能会降低但无法消除,边际成本难以趋近零。因此,由于制造业和服务业在产品供给形态、传播方式等方面具有天然异质性,数字基础设施发展通过发挥规模经济效应,对服务业和制造业生产率增长存在差异化影响。对于所有可以在网络空间提供的服务来说,数字基础设施建设拓展了其市场范围,使其产生规模经济效应、摆脱劳动生产率低的特性。基于此,本文提出以下假说:

假说2:数字基础设施建设通过强化规模经济效应,缓解了服务业“鲍莫尔成本病”。

(二)结构优化效应

数字基础设施建设不仅能够通过规模经济效应缩小服务业与制造业生产率增速差距,还能够通过促进以生产性服务业为代表的现代服务业传统空间集聚和虚拟集聚发展,实现服务业内部结构优化,从而改善整体服务业经济发展滞后局面。作为服务业的高端重要组成部分,生产性服务业具有高附加值和高技术含量的特征,但长期以来仍存在发展水平不高、结构不合理和“低端锁定”等问题[3],对中国整体服务业生产率增速的贡献有限。而伴随着数字基础设施的不断完善,服务要素的可复制性与可流动性显著提高,生产性服务业逐渐在地理空间上形成传统产业集聚区,有助于服务业跨越“生产率门槛”,缓解相关领域的“鲍莫尔成本病”。相较于传统空间集聚,虚拟集聚具备空间扩展无限性、信息实时共享性、平台交易便捷性等特点和优势[16],为生产性服务业传统集聚空间格局赋予新特征和新机遇。

数字基础设施建设可以通过降低服务成本、扩大市场潜力、优化资源配置等方式推动生产性服务业集聚。第一,降低服务成本。在传统空间集聚方面,数字基础设施建设较为完善的地区能够发挥其低边际成本的优势,吸引大量生产性服务业企业形成地理空间集聚。在虚拟集聚方面,依托虚拟网络空间,降低单独建设成本,促使生产性服务业将更多资源用于虚拟集聚过程中的技术研发和服务创新[11],从而为服务业虚拟集聚提供动力。第二,扩大市场辐射。完善的数字基础设施建设能够弱化市场分割现象,为生产性服务业企业搭建数字化平台、优化信息交流,这有利于增强对外辐射能力,扩大对外服务半径,提升生产性服务业空间集聚水平。在传统空间集聚初期的良性竞争可以提高企业收益,但随着一定空间内经济主体逼近上限,固定地理集聚区域内竞争压力不断增加、资源获取成本持续上升[9],服务业企业为了获得本地市场规模优势而靠近实体市场需求地的集聚动力减弱,逐渐向更具成本比较优势的地区扩散,形成虚拟集聚。第三,优化资源配置。不同区域的劳动力和资本等资源要素禀赋存在差异,而数字基础设施通过发挥普惠性作用,弥合区域数字鸿沟,改善区域要素丰裕程度,推动优质资源优化配置,为生产性服务业实现高质量集聚奠定基础。以劳动要素资源为例,一方面,数字基础设施越发达的地区,生活基础设施往往越趋于完善[9],越能吸引劳动力空间集聚;另一方面,数字基础设施的发展能够提高劳动力信息搜寻效率、降低搜寻岗位的成本并提高其流动性,提升劳动力市场匹配水平,促进劳动力市场不断成熟[6],高素质劳动力汇集推动了高端服务业企业集聚区的形成。对于技术资源来说,得益于数字基础设施互联互通,产业内部和产业间的技术交流边界逐渐模糊[16],知识得以在网络空间快速广泛流动,形成技术溢出效应,促进要素资源向虚拟空间集聚,增强生产性服务业核心竞争力。生产性服务业集聚能够促进服务业内部结构优化,提高企业专业化分工程度,提升服务业内部“进步部门”的比重,推动生产性服务业企业做专做精做强[9]。作为技术和知识密集型产业,生产性服务业的大规模集聚有利于推动生产性服务业向产业链高端延伸[3],形成全生命周期的生产服务业价值链,提高服务业整体生产率。

综上,在数字基础设施的加持下,生产性服务业高效集聚能够提高服务业整体生产率增速,有效降低服务业中技术进步缓慢的滞后部门占比,从而克服服务业企业“低端锁定”问题,改善服务业发展水平不高、结构不合理的滞后局面。基于此,本文提出以下假说:

假说3:数字基础设施建设通过促进生产性服务业传统空间集聚和虚拟集聚优化服务业结构,从而缓解服务业“鲍莫尔成本病”。

三、研究设计

(一)模型设计

为了检验数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的影响,本文设定了如下基本检验模型:

(二)变量测度和描述性统计

基于数据可得性,本文选取2011—2019年中国288个地级及以上城市展开研究,形成了2 592个城市—年份的平衡面板数据。原始数据均来自《中国城市统计年鉴》和《中国统计年鉴》。所有变量均按照2011年的不变价格指数进行折算,为避免极端值干扰,对所有变量进行了前后1%的缩尾处理。

1.被解释变量:鲍莫尔成本病(Bau)

已有研究主要采用两种方法测度“鲍莫尔成本病”。第一种方法是采用“技术滞后部门”商品的相对价格[2],但对于医疗保健、教育文化等服务业商品很难使用准确价格进行衡量[5]。第二种方法则是采用“技术滞后部门”工资增长率与产出增长率的差额[17-18],该方法无需价格信息就能将“鲍莫尔成本病”效应从不可观测因素中识别出来。因此,本文参考第二种方法,利用城市层面的数据进行“鲍莫尔成本病”的测度。测度公式为:

2.解释变量:数字基础设施建设水平(Din)

本文自变量为数字基础设施建设水平。在指标选取方面,本文借鉴范合君等[12]的做法,采用熵权法,以互联网宽带接入用户数、人均电信业务总量、每百人移动电话用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、数字中国指数共5项指标来衡量数字基础设施建设水平。其中,互联网宽带是推动地区信息基础设施发展的必要硬件载体,而信息基础设施是数字基础设施建设发展的核心[19]。人均电信业务总量与城市数字基础设施供应量直接相关[20]。随着移动电话普及率不断提升,城市网络信息化普及程度随之提高,为数字基础设施建设发展奠定了重要网络技术基础[21]。此外,数字中国指数来源于腾讯研究院《数字中国指数报告(2019)》。该指数综合了各城市云计算、大数据储存与计算能力、移动支付、数字产业、物联网与数字政务等相关数据,能够反映城市数字新基础设施发展水平[22]。因此,上述5项指标涵盖了数字基础设施建设特别是新基建的主要方面,能比较准确地衡量数字基础设施的发展。此外,需要说明的是,数字基础设施对服务业发展的影响具有一定的滞后性,因此在后文所有回归中,核心解释变量作滞后一期处理。

3.机制变量

第一,规模经济变量。参考马述忠等[22]的做法,本文以服务业总产值反映总体市场规模(sca),检验数字基础设施建设对经济规模的正面影响是否有所强化。

第二,服务业结构优化变量。一是生产性服务业传统空间集聚指标。借鉴韩峰等[10]的衡量方法,本文以生产性服务业空间集聚作为衡量服务业结构优化效应的指标之一,城市i生产性服务业集聚规模PSi可表示为:

二是生产性服务业虚拟集聚指标。生产性服务业虚拟集聚同样是表征服务业结构优化效应的重要指标。本文所研究的虚拟集聚是各类资源在网络空间上的集聚,尽管虚拟集聚依托网络平台连结生产者和消费者,但对网络平台规模的测度存在一定难度,而作为虚拟集聚的重要组成部分,网络线上交易在一定程度上能够反映平台规模和数据要素流动状况[16],因此采用电子商务交易额衡量虚拟集聚。由于缺乏城市层面的细分服务业电子商务交易额数据,借鉴纪玉俊等[16]的思路,由省份层面数据加权到城市层面来测算。具体地,首先参照商务部《中国电子商务报告》的测算方法,采用电子商务采购额与电子商务销售额之和的平均值计算各省份电子商务交易额,然后将其与各城市国内生产总值(GDP)占所在省份GDP的比重相乘以构造城市层面的电子商务交易额的代理指标。主要原因在于,城市GDP越高,说明其经济发展水平越高,电子商务发展也相对更迅速[16]。参考张青等[9]的测度方式,采用区位熵方法衡量地区虚拟集聚程度:

4.控制变量

参考庞瑞芝等[5-6]的做法,本文还控制了可能影响城市“鲍莫尔成本病”的控制变量,具体如下:财政分权度(fis),用财政预算内收入比财政预算内支出表示;城市化水平(urb),用人口密度的对数表示;研发强度(rd),以科学技术支出占财政支出比值表示;人力资本水平(edu),采用教育支出与财政支出的比值表示。

本文主要变量的描述性统计结果见表1。结果显示,“鲍莫尔成本病”的均值为0.043,标准差为0176,最小值为-0.322,最大值为0.413,表明不同城市“鲍莫尔成本病”的程度存在差异。各产业在城市的集聚水平差异较大,生产性服务业多集聚在东南部较发达城市,不同地级市在城市财政分权度、城市化水平、研发强度和人力资本水平等方面同样存在差异:城市化水平的均值较大,表明目前中国城市化水平处于上升阶段;与之相比,研发投入均值较低,这意味着研发投入强度不足,需要进一步加大投入力度、优化投入结构。从传统空间集聚指标(PS1、PS2)和虚拟集聚指标(vir)的均值来看,目前中国的服务业集聚水平较低,城市间集聚水平差异明显且两极化严重,原因在于现阶段服务产业的地理集聚仍未跳出传统空间集聚的发展规律,存在挤出效应和空间溢出效应[23],而虚拟集聚的发展存在逐渐加强的趋势,但集聚效应仍有较大提升空间与潜力。

四、实证结果与分析

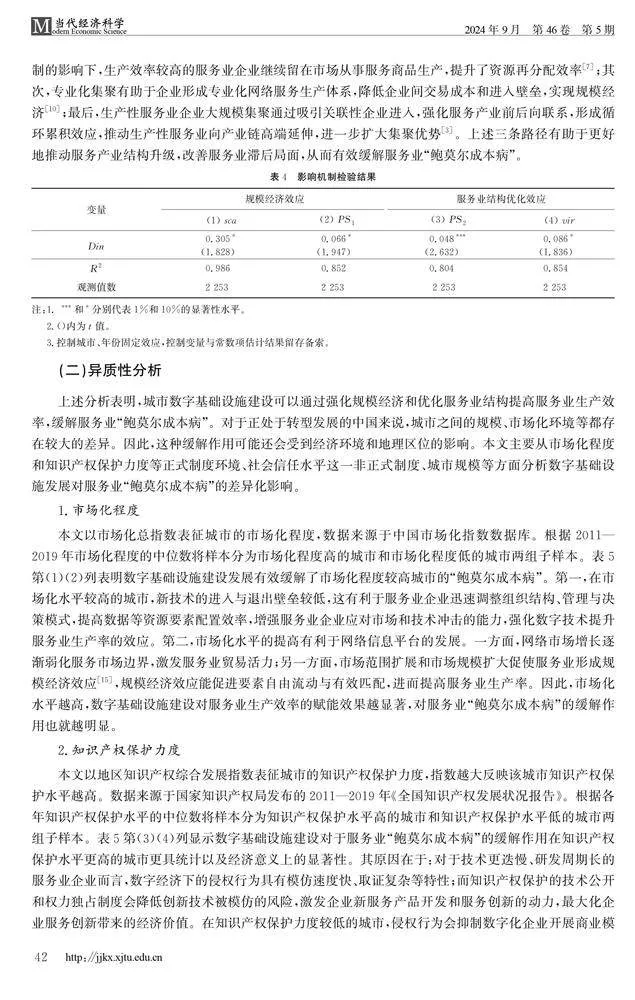

(一)基准回归结果

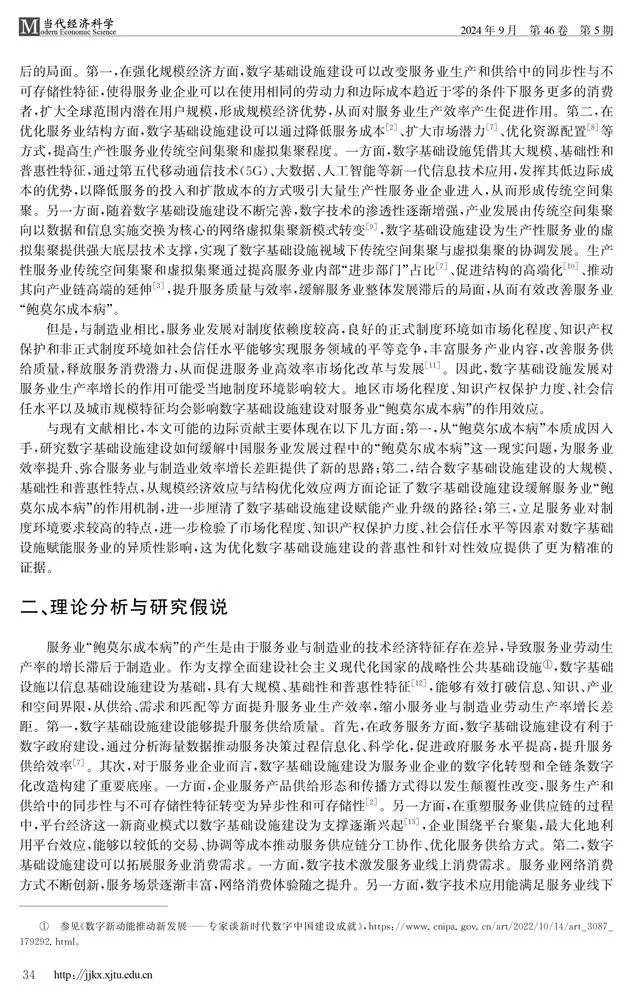

表2第(1)(2)列报告了数字基础设施建设水平影响“鲍莫尔成本病”的估计结果。可以看出,核心解释变量的估计系数显著为负,意味着数字基础设施建设水平有效缓解了服务业“鲍莫尔成本病”。平均来看,数字基础设施建设水平每提高1个单位,服务业成本病显著降低0.891个单位。这意味着,按目前数字基础设施建设平均每年0.009个单位的增速,且维持就业份额(Lh/LT,2019年约为0.606)和城市总体实际工资增长率不变的情况下,城市实际人均产值增长率每年平均增长0.481%。由此,假说H1得到验证,即数字基础设施建设可以有效缓解服务业“鲍莫尔成本病”。此外,观察控制变量的系数和显著性可知,财政分权度的系数在10%的水平下显著为正,表明财政分权水平过高不利于缓解城市服务业成本;城市化水平的系数和人力资本水平的系数均显著为负,说明城市化发展和人力资本水平提高能够提高城市制造业和服务业绩效,从而提升整个经济系统的运行效率;研发强度的系数为正且不显著,意味着研发强度提高在统计意义上还未能明显缓解服务业成本病,这可能是因为现有研发支出在“精准投入”与“财尽其用”上还有改善空间。

(二)稳健性检验

1.控制固定效应

通过设定省份固定效应、省份与年份交互固定效应来控制随城市和随时间变化的诸多不可观测且不可度量的因素,进而缓解数字基础设施建设可能带来的宏观系统性环境的变化。单独控制年份固定效应仅仅考虑了时间维度上的同质性经济冲击,但现实中的经济冲击将对不同省份中的城市产生异质性影响。为了控制住这些不可观测的异质性冲击因素,需要在回归方程中引入交互固定效应。表2第(3)列结果表明,在考虑了宏观因素之后,本文的基准回归结果依然稳健。

2.替换核心解释变量

(1)更换城市层面的数字基础设施建设水平测度方法。本文将数字基础设施建设测度方法由熵权法替换为主成分分析法(Dit),回归结果见表2第(4)列,可以发现,在采用主成分分析法后,数字基础设施建设在一定程度上能够缓解“鲍莫尔成本病”的结论依然成立。

(2)本文尝试将城市层面的核心解释变量替换为多维度省份层面的核心解释变量进行测度本文选择将此指标用作稳健性检验有两方面原因。第一,选题角度。要想从根本“祛除”“鲍莫尔成本病”,需要解决滞后部门劳动生产率增速长期偏低的问题,因此需要时间跨度较长、颗粒度较小的面板数据进行实证论证。同样,数字基础设施以信息基础设施建设为基础,具备普惠性特征,发挥着促进经济长期稳步高质量增长的重要作用。因此,本文希望借助2011—2019年共计9年的城市层面数据探究数字基础设施建设是否会缓解“鲍莫尔成本病”。第二,数据可得性。关于与“数字”相关的变量,国家官方统计数据主要始于2013年,且基本集中于省份层面,这会导致可用数据较少,样本颗粒度较大。综合以上考量,本文选择与研究内容更贴合、观测样本更多的城市层级数据进行基准回归,将省份层级数据用于稳健性检验。。一方面,结合范合君等[12]的研究,并基于数据可得性,本文选取移动电话基站数量、宽带接入端口数量、网页数、域名数、IPv4地址数、光缆线路长度、软件业务收入7个维度的指标数据,通过主成分分析法综合测度数字基础设施建设水平(Inf),最终得到2013—2019年中国30个省份(不含西藏、香港、澳门及台湾)的相关研究数据。回归结果见表2第(5)列。Inf的系数在5%的水平下显著为负,表明在使用颗粒度更大的省份层级数据作为研究样本后,回归结果仍和基准结果保持一致。另一方面,本文借鉴钞小静等[6]的方法,从数字基础设施建设产值核算视角,采用各省份信息技术业分类下的通信及相关设备制造业、计算机及相关设备制造业等新型数字基础设施相关行业的上市公司产值来衡量地区数字基础设施发展水平(Int)。由于城市层面数据缺失较为严重,因此以省份层面为标准进行统计,表2第(6)列的回归结果表明本文的基准回归结果依然成立。

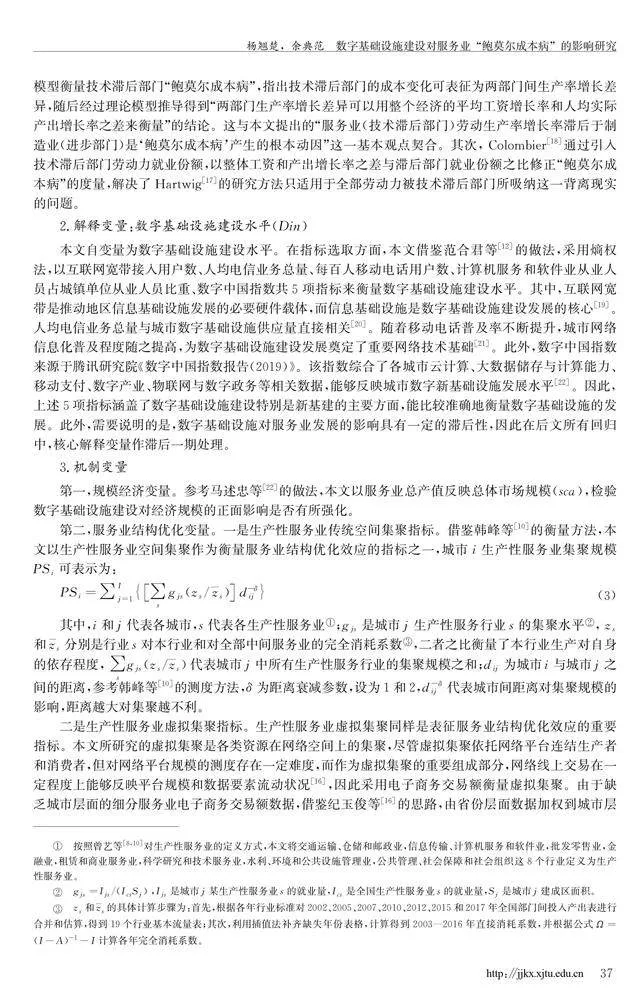

3.内生性处理

服务业发展过程中“鲍莫尔成本病”的缓解也有可能会进一步促进数字化基础设施的建设,即本文基准回归可能存在互为因果的内生性问题。为此,本文通过寻找合适的工具变量进一步解决内生性问题。借鉴赵奎等[24]的方法,本文尝试采用份额移动法(shift-share design)构造合适的工具变量解决内生性问题。其基本思想是用分析单元初始的份额构成和总体的增长率来模拟历年的估计值,该估计值与实际值高度相关,但与其他残差项无关,满足了工具变量的要求。本文的自变量为数字基础设施建设水平。Dini,t0表示在初始t0年(2011年)城市i的数字基础设施建设水平,Gt表示在t年的全国数字基础设施建设水平相对于初始t0年的增长率。一方面,初始年份的数字基础设施建设水平在一定程度上会影响未来的数字基础设施建设水平,与核心解释变量高度相关,符合工具变量的相关性要求;另一方面,初始年份全国层面的数字基础设施建设水平不会明显地受到某城市“鲍莫尔成本病”的影响,初始年份全国数字基础设施建设水平增长对具体城市“鲍莫尔成本病”而言是相对外生的,满足外生性要求。因此,Bartik工具变量能够作为本文的工具变量,解决内生性问题,并得到一致估计。具体地,份额移动法构造的自变量的工具变量IVi,t可以表示为:

五、机制检验与异质性分析

(一)影响机制检验

1.规模经济效应

根据本文的理论机制分析,数字基础设施建设使服务业企业可以使用相同的劳动力服务更多的消费者,不断扩大市场用户规模,进而形成规模经济优势。规模效应的出现有利于服务生产流程、技术资金资源、组织管理实践等各个要素之间有效匹配[2],促进服务低成本大规模远距离提供,进而提高服务业生产率,有效缓解“鲍莫尔成本病”。规模经济影响机制的检验模型如下:

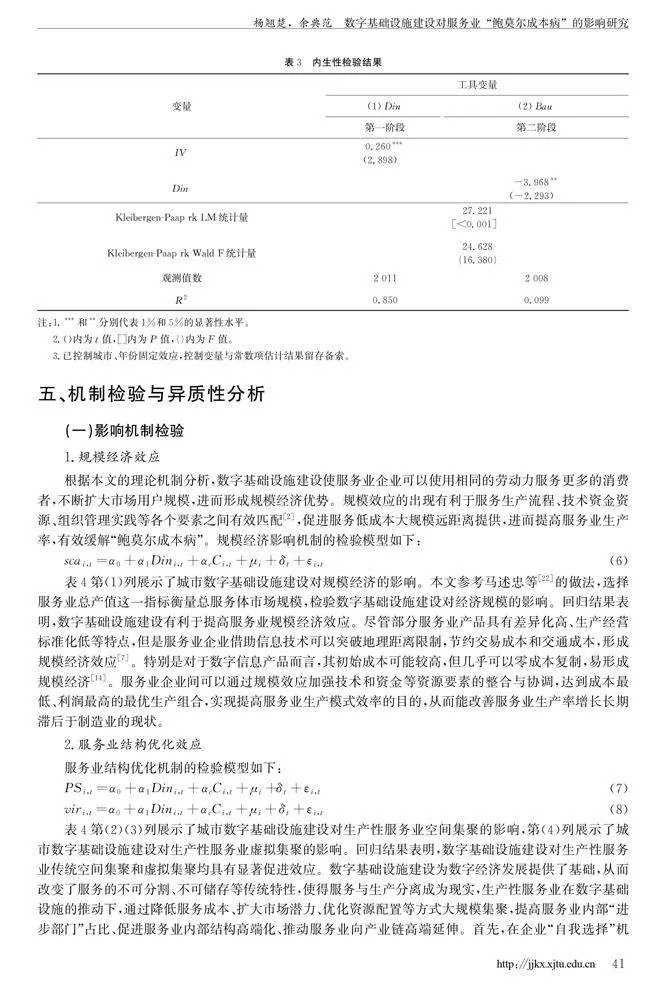

表4第(1)列展示了城市数字基础设施建设对规模经济的影响。本文参考马述忠等[22]的做法,选择服务业总产值这一指标衡量总服务体市场规模,检验数字基础设施建设对经济规模的影响。回归结果表明,数字基础设施建设有利于提高服务业规模经济效应。尽管部分服务业产品具有差异化高、生产经营标准化低等特点,但是服务业企业借助信息技术可以突破地理距离限制,节约交易成本和交通成本,形成规模经济效应[7]。特别是对于数字信息产品而言,其初始成本可能较高,但几乎可以零成本复制,易形成规模经济[14]。服务业企业间可以通过规模效应加强技术和资金等资源要素的整合与协调,达到成本最低、利润最高的最优生产组合,实现提高服务业生产模式效率的目的,从而能改善服务业生产率增长长期滞后于制造业的现状。

2.服务业结构优化效应

表4第(2)(3)列展示了城市数字基础设施建设对生产性服务业空间集聚的影响,第(4)列展示了城市数字基础设施建设对生产性服务业虚拟集聚的影响。回归结果表明,数字基础设施建设对生产性服务业传统空间集聚和虚拟集聚均具有显著促进效应。数字基础设施建设为数字经济发展提供了基础,从而改变了服务的不可分割、不可储存等传统特性,使得服务与生产分离成为现实,生产性服务业在数字基础设施的推动下,通过降低服务成本、扩大市场潜力、优化资源配置等方式大规模集聚,提高服务业内部“进步部门”占比、促进服务业内部结构高端化、推动服务业向产业链高端延伸。首先,在企业“自我选择”机制的影响下,生产效率较高的服务业企业继续留在市场从事服务商品生产,提升了资源再分配效率[7];其次,专业化集聚有助于企业形成专业化网络服务生产体系,降低企业间交易成本和进入壁垒,实现规模经济[10];最后,生产性服务业企业大规模集聚通过吸引关联性企业进入,强化服务产业前后向联系,形成循环累积效应,推动生产性服务业向产业链高端延伸,进一步扩大集聚优势[3]。上述三条路径有助于更好地推动服务产业结构升级,改善服务业滞后局面,从而有效缓解服务业“鲍莫尔成本病”。

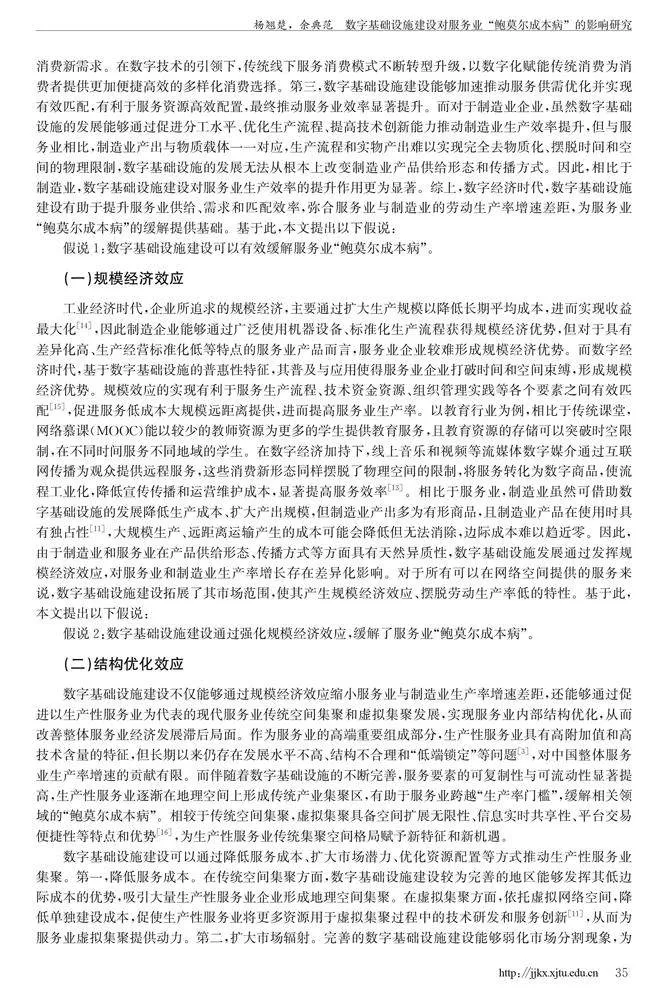

(二)异质性分析

上述分析表明,城市数字基础设施建设可以通过强化规模经济和优化服务业结构提高服务业生产效率,缓解服务业“鲍莫尔成本病”。对于正处于转型发展的中国来说,城市之间的规模、市场化环境等都存在较大的差异。因此,这种缓解作用可能还会受到经济环境和地理区位的影响。本文主要从市场化程度和知识产权保护力度等正式制度环境、社会信任水平这一非正式制度、城市规模等方面分析数字基础设施发展对服务业“鲍莫尔成本病”的差异化影响。

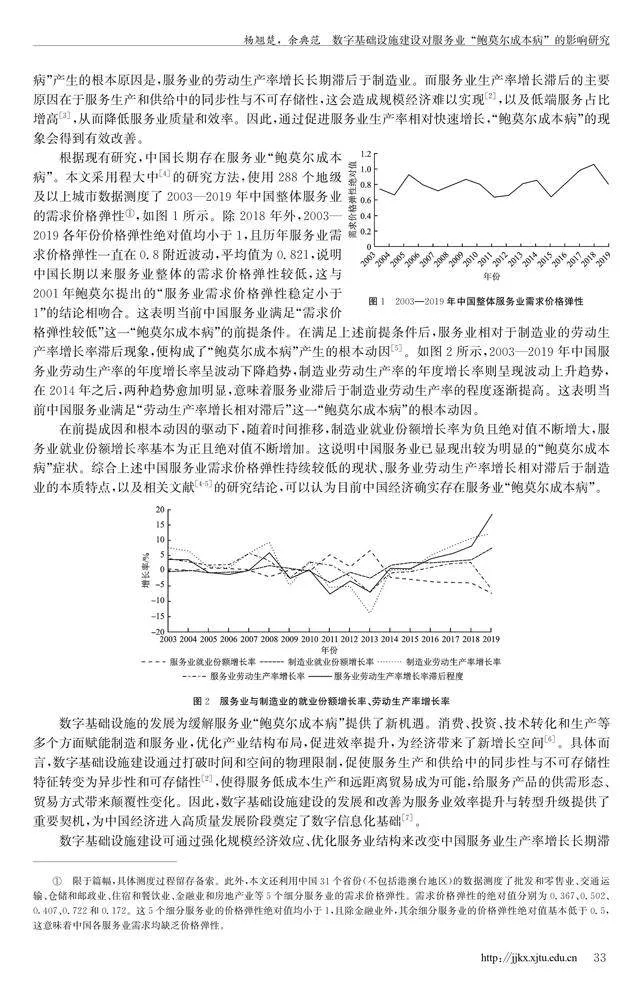

1.市场化程度

本文以市场化总指数表征城市的市场化程度,数据来源于中国市场化指数数据库。根据2011—2019年市场化程度的中位数将样本分为市场化程度高的城市和市场化程度低的城市两组子样本。表5第(1)(2)列表明数字基础设施建设发展有效缓解了市场化程度较高城市的“鲍莫尔成本病”。第一,在市场化水平较高的城市,新技术的进入与退出壁垒较低,这有利于服务业企业迅速调整组织结构、管理与决策模式,提高数据等资源要素配置效率,增强服务业企业应对市场和技术冲击的能力,强化数字技术提升服务业生产率的效应。第二,市场化水平的提高有利于网络信息平台的发展。一方面,网络市场增长逐渐弱化服务市场边界,激发服务业贸易活力;另一方面,市场范围扩展和市场规模扩大促使服务业形成规模经济效应[15],规模经济效应能促进要素自由流动与有效匹配,进而提高服务业生产率。因此,市场化水平越高,数字基础设施建设对服务业生产效率的赋能效果越显著,对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用也就越明显。

2.知识产权保护力度

本文以地区知识产权综合发展指数表征城市的知识产权保护力度,指数越大反映该城市知识产权保护水平越高。数据来源于国家知识产权局发布的2011—2019年《全国知识产权发展状况报告》。根据各年知识产权保护水平的中位数将样本分为知识产权保护水平高的城市和知识产权保护水平低的城市两组子样本。表5第(3)(4)列显示数字基础设施建设对于服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用在知识产权保护水平更高的城市更具统计以及经济意义上的显著性。其原因在于:对于技术更迭慢、研发周期长的服务业企业而言,数字经济下的侵权行为具有模仿速度快、取证复杂等特性;而知识产权保护的技术公开和权力独占制度会降低创新技术被模仿的风险,激发企业新服务产品开发和服务创新的动力,最大化企业服务创新带来的经济价值。在知识产权保护力度较低的城市,侵权行为会抑制数字化企业开展商业模式和服务模式的创新活动,不利于企业服务化转型。而对于知识产权保护水平较强的城市来说,服务业企业被侵权的风险降低,更加积极主动推进服务产品多元化发展,使服务业增长潜力得以有效发掘。因此,知识产权保护力度越强,数字化发展对服务业生产效率的提升作用越大。

3.社会信任水平

作为沟通交流的重要体现,信任这一非正式制度被认为是决定国家经济增长和社会进步的重要社会资本[25]。数字经济时代,信息技术可以通过增强社会信任水平推动服务业企业合作、降低服务成本[26]。因此,社会信任水平的差异会影响数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用。借鉴现有研究,本文使用2000年中国企业家调查数据(CESS)的信任数据,这是目前涉及中国省际地区间信任水平的唯一数据来源[25]。本文根据社会信任水平的中位数将样本分为社会信任水平高的城市和社会信任水平低的城市两组子样本。从表5第(5)(6)列的结果可以看出,相比于社会信任水平较低的城市,数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用在社会信任水平较高城市中更明显。主要是因为诚信规范、互惠合作的社会软环境更有利于服务业的高质量发展、经济系统的有效运行[26]。在社会信任水平提高后,数字基础设施建设通过互联互通更容易构建服务业企业间网络联系,异地企业沟通交流更加顺畅,交易过程中的道德风险和机会主义得到缓解,交易成本和监督成本大幅降低,这使得市场网络交易关系更加稳固。因此,在社会信任水平较高的城市,数字基础设施建设发展更有助于提升服务业生产效率,从而进一步缓解服务业“鲍莫尔成本病”。

已有研究表明,城市规模扩张产生的集聚效应、资源配置效应和竞争效应会造成数字基础设施建设对城市服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用出现差异[27-28]。本文结合国务院2014年印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》中的城市规模等级划分标准,将样本合并整理后分为三个等级:超大和特大城市、大城市、中等和小城市,分组检验的回归结果见表6第(1)~(3)列。从第(1)(2)列结果可以看出,数字基础设施建设发展对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解效应在超大、特大和大城市中较为显著。可能原因在于:城市规模扩大吸引各类企业进入,集聚优质资源,有利于促进上下游关联的制造业与生产性服务业同时实现集聚经济[27],数字基础设施建设的完善加快了各种信息、知识产品在城市关联产业间的交流,从而提高城市产业生产效率。第(3)列结果表明,在中等和小城市中,数字基础设施建设对城市服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用暂未显现。这可能是因为中等和小城市缺乏数字技术人才、所需投入的资金和资源不足、服务产业相对传统,这会导致数字基础设施难以对服务业企业生产和消费提供直接技术支撑,尚未渡过数字转型升级的“阵痛期”,难以形成制造业和服务业的规模经济和整个城市的集聚效益,使中小城市服务业企业无法摆脱生产低效率[28]。因此,结合上述分析可知,城市规模差异会对数字基础设施建设缓解服务业“鲍莫尔成本病”的作用产生影响,其中这种缓解作用在大城市中更为显著。

在“互联网+”时代背景下,数字基础设施建设激发了服务业增长新动能,赋予服务业新的发展契机,在一定程度上打破了“服务业时代是低增长时代”这一规律。本文采用2011—2019年中国288个地级及以上城市的面板数据,重点分析了数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的影响,并检验了数字基础设施建设强化规模经济效应、优化服务业结构这两条机制。研究结果发现:在数字经济时代,数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”有显著的缓解作用;规模经济效应和服务业结构优化效应是数字基础设施建设缓解服务业“鲍莫尔成本病”的重要机制;数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用具有异质性,在市场化程度越高、知识产权保护力度越强、社会信任水平越高、规模越大的城市,数字基础设施建设对服务业“鲍莫尔成本病”的缓解作用越明显。本文的研究结论具有以下政策启示:

第一,在数字基础设施能改善服务业生产效率、驱动服务业转型升级的现实背景下,加大数字基础设施建设,发挥数字网络技术的普惠性特征。一方面,加快5G、千兆光纤网络、数据中心等新型基础设施建设,加强核心技术攻关,提升数字惠民水平、推进服务普惠均等;另一方面,重视传统数字基础设施改造升级,积极促进数字基础设施建设与服务产业的融合发展,为提供优质高效的信息产品与服务奠定基础,为整体产业效率的提升赋能。

79ca7e1ed9e33462e439f1fd07bbe4b5第二,利用数字新基建推动服务业获得规模经济优势实现服务业产业结构的升级。由于任何专业化的生产和服务都需要有广阔的市场才能获得规模经济,数字基础设施发展有助于放大服务需求量和服务需求结构的多样化,助推服务贸易量扩大和贸易模式多样化。应充分利用数字技术的优势改变服务业可贸易程度较低的特点,做大服务市场,以此降低服务业的成本,提高服务业效率。

第三,完善地区数字新型基础设施建设水平,促进生产性服务业传统空间集聚和虚拟集聚,形成数字新基建视域下空间集聚与虚拟集聚功能互补、协同促进的新格局。一方面,推动生产性服务业与先进制造业深度协作融合、与高校和研究机构建立合作联盟,促进生产性服务业集群式发展,助力生产性服务业迈向高端,优化服务业内部结构,实现服务业高质79ca7e1ed9e33462e439f1fd07bbe4b5量发展;另一方面,做大做强虚拟集聚,合理引导虚拟集聚有序发展,促进高端数据要素资源向虚拟空间集聚,形成地理空间与虚拟空间相互协调的数字经济发展格局,从而增强生产性服务业核心竞争力,拓宽服务业贸易边界,赋能服务业高质量发展。

第四,从政府角度来看,应通过加快体制机制改革,为服务业数字化转型升级营造良好的外部环境。一是提高市场化水平。通过打破市场封锁和地方保护主义,消除服务业要素流动的体制性障碍,加快形成区域服务业经济一体化市场,有利于服务业高质量发展。二是加强对知识产权的保护力度。知识产权保护制度能够促进服务产品的多元化发展,从而推动服务业规模扩张、领域创新。三是提高社会信任水平。信息化时代容易产生数据安全等问题,诚信规范、互惠合作的社会软环境更有利于服务业的高质量发展、经济系统的有效运行。四是实施动态化、差异化的数字技术发展战略。由于数字技术的应用对不同地区服务业发展产生的积极影响具有差异性,因此需要加大对西北欠发达地区基础设施、技术、人才、资金等资源的倾斜,弥补西北地区在服务业发展基础方面的劣势,加快弥合数字鸿沟,进而推动西北地区服务业增长。五是实现数字基础设施的普惠式发展,特别是中小城市应该有序推动人口和产业集聚,增加数字基础设施供给,提高地区数字化可接入性,发挥数字信息技术带来的外部溢出效应,降低中等和小城市陷入“数字化陷阱”的风险。

参考文献:

[1]BAUMOL W J. Macroeconomics of unbalanced growth[J]. American Economic Review, 1967, 57(3): 415-426.

[2]江小涓,罗立彬. 网络时代的服务全球化:新引擎、加速度和大国竞争力[J]. 中国社会科学,2019(2):68-91.

[3]惠炜,韩先锋. 生产性服务业集聚促进了地区劳动生产率吗?[J]. 数量经济技术经济研究,2016(10):37-56.

[4]程大中. 中国服务业增长的特点、原因及影响:鲍莫尔-富克斯假说及其经验研究[J].中国社会科学,2004(3):18-32.

[5]庞瑞芝,李帅娜. 数字经济下的“服务业成本病”:中国的演绎逻辑[J]. 财贸研究,2022(1):1-13.

[6]钞小静,薛志欣,孙艺鸣. 新型数字基础设施如何影响对外贸易升级:来自中国地级及以上城市的经验证据[J]. 经济科学,2020(3):46-59.

[7]余东华,信婧. 信息技术扩散、生产性服务业集聚与制造业全要素生产率[J]. 经济与管理研究,2018(12):63-76.

[8]曾艺,韩峰,刘俊峰. 生产性服务业集聚提升城市经济增长质量了吗?[J]. 数量经济技术经济研究,2019(5):83-100.

[9]张青, 茹少峰. 新型数字基础设施促进现代服务业虚拟集聚的路径研究[J]. 经济问题探索, 2021(7): 123-135.

[10]韩峰,阳立高. 生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级:一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J]. 管理世界,2020(2):72-94.

[11]王如玉, 梁琦, 李广乾. 虚拟集聚:新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[J]. 管理世界, 2018(2): 13-21.

[12]范合君,吴婷. 新型数字基础设施、数字化能力与全要素生产率[J]. 经济与管理研究,2022(1):3-22.

[13]李勇坚,夏杰长. 数字经济背景下超级平台双轮垄断的潜在风险与防范策略[J]. 改革,2020(8):58-67.

[14]裴长洪,倪江飞,李越. 数字经济的政治经济学分析[J]. 财贸经济,2018(9):5-22.

[15]纪玉俊,韦晨怡.数字经济对我国服务业集聚空间格局的重塑:基于区域与行业异质性的分析[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(1):51-64.

[16]纪玉俊, 牛亚新. 数字经济影响下的制造业集聚:新机制与新证据[J]. 科技管理研究, 2023(18): 137-147.

[17]HARTWIG J. What drives health care expenditure: Baumol’s model of “unbalanced growth” revisited[J]. Journal of Health Economics, 2008, 27(3):603-623.

[18]COLOMBIER C. Drivers of health care expenditure: does Baumol’s cost disease loom large?[R]. Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universitt zu Kln (FiFo Kln) Discussion Papers, 2012.

[19]张杰,白铠瑞,毕钰. 互联网基础设施、创新驱动与中国区域不平衡:从宏观到微观的证据链[J]. 数量经济技术经济研究,2023(1):46-65.

[20]沈坤荣,林剑威,傅元海. 网络基础设施建设、信息可得性与企业创新边界[J]. 中国工业经济,2023(1):57-75.

[21]张勋,万广华,张佳佳,等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究,2019(8):71-86.

[22]马述忠,房超. 跨境电商与中国出口新增长:基于信息成本和规模经济的双重视角[J].经济研究,2019(6):159-176.

[23]赵放, 李文婷, 马婉莹. 数字经济视域下地理集聚与虚拟集聚的演化特征及耦合关系[J]. 吉林大学社会科学学报, 2024(1): 117-132.

[24]赵奎,后青松,李巍. 省会城市经济发展的溢出效应:基于工业企业数据的分析[J]. 经济研究,2021(3):150-166.

[25]张维迎,柯荣住. 信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J]. 经济研究,2002(10):59-70.

[26]余典范,杨翘楚,陈磊. 互联网联系对地区间贸易成本的非对称影响[J]. 财贸经济,2022(8):150-167.

[27]柯善咨,赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率[J]. 经济研究,2014(4):76-88.

[28]郭晓丹,张军,吴利学. 城市规模、生产率优势与资源配置[J]. 管理世界,2019(4):77-89.

编辑:郑雅妮,高原Vol. 46No. 5Sep. 2024

Research on the Impact of Digital Infrastructure Construction on Baumol’s Cost Disease in the Service Industry

—Empirical Evidence from Chinese Cities

YANG Qiaochu YU Dianfan

1. College of Business, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

2. School of International Organization, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China

SummaryIn recent years, China has entered a new era dominated by the service economy. However, according to the Baumol-Fox hypothesis, labor productivity growth in the service sector lags behind that of the manufacturing industry. This has resulted in a significant shift of labor into the service industry, increasing the proportion of service-sector employment. An industrial structure dominated by the service sector may slow overall economic growth, a phenomenon known as “Baumol’s cost disease.” The development of digital infrastructure offers potential to mitigate these effects by enhancing both the manufacturing and service industries through improvements in consumption, investment, technological transformation, and production. Digital infrastructure can optimize industrial structure, improve efficiency, and create new opportunities for economic growth.This article uses data from 288 prefecture-level cities in China between 2011 and 2019 to examine how digital infrastructure construction can alleviate Baumol’s cost disease in the service industry. Through instrumental variable regression and robustness checks, the analysis shows that digital infrastructure can effectively counter this economic challenge. Mechanism testing reveals that economies of scale and structural optimization are the key channels through which digital infrastructure mitigates the negative effects of Baumol’s cost disease. Specifically, both traditional spatial agglomeration and virtual agglomeration in the producer service industry contribute to optimizing the service industry’s internal structure.The heterogeneity analysis further demonstrates that the impact of digital infrastructure on alleviating Baumol’s cost disease varies according to regional institutional environments and geographical factors. In cities with higher levels of marketization, stronger intellectual property protection, and greater social trust, digital infrastructure construction is more effective in promoting service-sector growth and mitigating Baumol’s cost disease. Additionally,large and very large cities have benefited more significantly from digital infrastructure, showing marked improvements in service-sector efficiency.This study contributes to the literature in three main ways. First, it addresses a critical practical issue by investigating how digital infrastructure development can alleviate Baumol’s cost disease in China’s service industry, providing new insights into improving service-sector efficiency and narrowing the productivity gap between services and manufacturing. Second, it highlights the dual roles of economies of scale and structural optimization in this process, offering a clear mechanism through which digital infrastructure can promote industrial upgrading. Finally, the paper examines the heterogeneous impacts of factors such as marketization, intellectual property protection, and social trust on the relationship between digital infrastructure and service-sector development, providing evidence for more inclusive and targeted digital infrastructure policies.The findings of this research offer valuable guidance for policymakers seeking to overcome Baumol’s cost disease and achieve high-quality, inclusive economic growth through the strategic development of digital infrastructure.

Keywordsdigital infrastructure development; productivity of the service industry; Baumol’s cost disease; economies of scale; structural optimization; virtual agglomeration