数字经济对产业现代化的影响研究

摘要:产业现代化是中国式现代化的物质基础与根本动力,而数字经济正成为推进产业现代化发展的核心力量与重要引擎。从产业结构、产业质量、产业形态多维度界定产业现代化的理论内涵,并据此构建理论分析框架阐释数字经济发展影响产业现代化的理论机理,进一步运用2013—2021年中国地级市数据进行实证检验。研究发现,产业现代化呈现平稳上升的变动趋势,同时,数字经济对产业现代化具有显著的正向促进作用,能够通过偏向性赋能机制、开放式创新机制、要素整合机制对产业现代化产生积极影响。通过对技术积累、产业特征和政策支持等层面的异质性分析发现,数字经济对产业现代化的促进作用在距离前沿技术差距较小、国家产业转型升级示范区以及设立大数据试验区的城市更加显著。据此提出优化数字空间发展,促进数字经济加速渗透,推进企业数字化转型,强化政府引导作用,构建开放式创新生态等政策建议。

关键词:数字经济;产业现代化;偏向性赋能;开放式创新;要素整合

文献标识码:A文章编号:1002-2848-2024(05)-0047-15

一、问题提出

习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上强调:“概括提出并深入阐述中国式现代化理论,是党的二十大的一个重大理论创新,是科学社会主义的最新重大成果。”产业现代化是中国式现代化的物质基础、根本动力和决定性因素,不仅涉及经济增长与经济发展的核心角色、国民经济物质生产和再生产活动等多个方面,也体现在社会组织的深刻变革过程中。因此,产业现代化的理论探索成为中国式现代化理论探索的重要前提与基础。同时,党的二十大报告明确提出要“加快发展数字经济”,2024年国务院政府工作报告进一步指明要“深入推进数字经济创新发展”。数字经济作为新一代科技革命和产业变革引致生产力跃迁的典型表现形式,具有高创新性、强渗透性和广覆盖性的典型特征,能够通过对三次产业深度赋能,从技术基础和产业基础两个层面促进形成新质生产力,而这一新质生产力形成过程同时也是产业实现跨越式发展的过程。在此情境下,清晰阐释产业现代化的本质内涵,结合数字经济典型特征,构建分析框架,厘清数字经济影响产业现代化的基本逻辑,有助于拓展数字经济和中国式现代化在产业发展方面的研究内容,也有助于识别加快发展数字经济、促进产业现代化发展的关键路径。

现代化是一个宽泛而丰富的概念,既象征从不发达状态到发达状态的特定历史进程,又形容发展滞后国家赶超发展领先国家的相对发展模式,是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等多重现代化的总和[1-2]。其中,产业现代化是现代化的物质载体,作为最能动、最积极的组成部分,是实现现代化的必要条件与关键因素[3],其既具备由低级发展状态向高级状态演进的一般性,又具有产业发展领域所决定的特殊性。而产业结构、产业发展、产业关联作为产业经济学的核心研究内容,为刻画产业现代化具体内涵提供了理论框架。具体而言,基于产业结构理论理解产业现代化的关键在于产业结构维度高级化,基于产业发展理论理解产业现代化的关键在于产业质量维度技术进步与效益提高,基于产业关联理论理解产业现代化则主要在于产业形态维度系统整合与融合发展。

已有相关研究主要考察了数字经济对产业结构升级的积极影响,认为数字经济能够产生人均收入效应、专业化分工效应等赋能产业结构升级,其中少量文献关注到数字经济在不同产业间的渗透应用效率存在差异,将其作为影响产业结构调整转化的重要因素[4-6]。另外还有一部分研究从数字经济视角出发探讨了产业空间布局重塑的相关问题,认为数字经济发展能够通过降低信息通信成本、提升城际产业关联水平,促进制造业和生产性服务业协同集聚与空间专业化,区域产业均衡发展[7]。综上所述,已有相关研究着重刻画了数字经济与产业现代化产业结构维度的经济效应,从细分维度验证了数字经济对产业现代化的积极促进作用,但是尚未结合现代化理论与产业经济学相关理论,未能提炼界定产业现代化的核心内涵,也没有在此基础上进一步阐释数字经济对产业现代化的影响机理。

本文试图从研究视角、理论机理和实证检验三方面进行拓展。第一,在研究视角方面,结合现代化理论与产业经济学相关理论,从产业结构、产业质量和产业形态三个维度界定产业现zg+jKa6vNqKwG08sPHSglA==代化的理论内涵,并在此基础上结合数字变革的时代背景,研究数字经济影响产业现代化的具体机理,丰富中国式现代化和数字经济在产业发展方面的研究内容。第二,在理论机理方面,将数字经济本质特征与产业现代化的产业结构、产业质量、产业形态维度相结合,建立理论分析框架系统阐释数字经济影响产业现代化的偏向性赋能机制、开放式创新机制、要素整合机制,拓展产业现代化领域的研究深度。第三,在实证检验方面,依据产业现代化理论内涵建立综合指标体系,运用纵横向拉开档次法测算中国产业现代化发展水平,同时运用交错型双重差分模型等多种实证方法验证数字经济影响产业现代化的总体作用、具体机理,为数字经济和构建现代化产业体系相关讨论提供新的经验证据。

二、理论机制与研究假说

产业现代化与中国式现代化在理论逻辑上一脉相承,具有系统性、动态性和需求导向性特征。现阶段理解产业现代化需要突破传统主导产业演进的“库兹涅茨”过程,不仅包括结构层面的系统演化,同时也更加强调质量层面的转型升级与形态层面的关联融合。就产业结构层面而言,产业现代化即进一步打破产业结构固化形成的路径依赖,向更高级的产业结构演进升级[8],不仅包括主导产业向第三产业升级变迁的一般发展规律,还包括原产业结构均衡状态打破之后,战略性新兴产业、未来产业等新产业、新业态的形成与发展壮大。就产业质量层面而言,产业现代化就是在动态联动的发展过程中解决三次产业自身发展不平衡、不充分问题。具体包括全面提升科技创新能力实现核心技术自主化,增加产业附加值形成高端价值链,注重绿色低碳的发展模式,解决诸多卡点瓶颈提升产业竞争力等内容[9]。就产业形态层面而言,产业现代化是随着产业边界在横向、纵向的模糊化发展,产业网络化、产业集群化、产业融合化的系统整合,表现为新型工业、现代服务业、现代农业等相互融合、协调发展形成的以产业集群为载体的产业网络系统。

数字经济是以信息技术发展为核心驱动力衍生形成的信息经济、平台经济、共享经济和智能经济等新型经济形态的有机结合体[10]作为信息技术革命产业化和市场化的集中表现,数字经济的本质是突破物理空间秩序约束,通过数字空间与物理空间交织融合在产业结构、产业质量、产业形态等维度推动产业现代化发展,形成数字经济影响产业现代化的偏向性赋能机制、开放式创新机制和要素整合机制。

(一)产业结构:数字经济影响产业现代化的偏向性赋能机制

中国产业结构处于一定程度的“低端锁定”状态,而数字经济可以通过产业间的赋能差异有效推动产业结构转型,促进产业现代化发展。数字经济在不同产业利用效率、使用方式和应用前景上存在较大差异。由于数字技术与传统工农业技术工艺差别较大,与之相比,数字经济渗透融合服务业技术门槛较低,能够产生对第三产业的偏向性赋能。具体来说,一方面,数字经济与服务业渗透融合解除了服务业消费受众面临的物理空间限制,通过信息传输等方式在数字空间聚合服务业需求,形成规模效应,克服“鲍莫尔成本病”,推动服务业部门效率提升,造成三次产业部门增长率差异[11],由此促进资源从第一、二产业向第三产业转移,实现产业结构转型[5]。另一方面,数字经济能够催生出拥有算力资源、操作系统等设备和技术的科技服务业,第一、二产业再借助科技服务业实现自身产品功能数字化、智能化转型,因此数字经济可以通过产业间技术进步差异推动产业结构转型。在数字经济渗透融合门槛低与传统产业智能化、数字化转型需求集中爆发双重作用下,中国产业发展呈现出生产要素从第二产业向第三产业转移,在第三产业内部从消费性服务业向生产性服务业转移的特征[7]。因此,从产业结构层面理解数字经济对产业现代化的影响,就是数字经济通过偏向性赋能从供给层面克服服务业生产效率增长缓慢问题,引致生产要素向第三产业转移聚集;从需求层面聚合消费性需求和科技服务业需求,实现第三产业规模加速扩张,推动产业结构整体调整,实现产业结构层面的产业现代化发展。据此,本文提出如下假说:

假说1:在产业结构层面,数字经济能够通过偏向性赋能实现产业结构高级化,促进产业现代化。

(二)产业质量:数字经济影响产业现代化的开放式创新机制

产业现代化在产业质量层面体现为产业发展模式由要素投入型向效率增进型转变,而数字经济凭借持续渗透、高效协同的特征,能够激发开放式创新范式,以技术革新与迭代增强产业族群竞争优势,促进产业现代化发展。开放式创新是创新主体跨越创新边界主动实施跨组织知识转移,通过建立合作关系将外部创新主体纳入自身技术创新系统的创新范式。数字经济所引发的数字空间与物理空间的交织融合为产业主体进行开放式创新带来了新机遇。具体而言,创新活动本质是隐性知识与显性知识之间的连续螺旋式运动。一方面,数字经济能够以数据形式将隐性知识显性化,赋予其易复制和共享性特征。另一方面,数字经济还能够发挥物联网、工业互联网等平台分布式数据库支持多方远程虚拟协同设计的功能特点,以较低成本构建跨空间、跨主体知识转移互动模式[12],促使知识通过网络空间进行拓展延伸,并在此基础上运用人工智能、机器学习算法等通用技术进行真实情境与行为规律间的智能模拟,为知识在不同产业主体之间的开源共享、复制重组提供可能[13],促进各产业创新主体之间产生新的知识组合实现技术革新。技术创新是中国产业现代化发展的内生动力,而数字经济带来的开放式创新范式能够构建产业主体进行跨时空、跨领域开放式创新的组织架构,通过共享知识储备获取互补性、前沿性知识,缓解产业创新主体内部资源不足的制约[14],在提高产业主体技术创新效率的同时,实现关键性、颠覆性技术和前沿技术突破,促进产业的技术水平提升[15-16],以新业态、新模式构造产业提高技术复杂度与效率水平的升级路径,实现产业内部的以优逐劣。因此,从产业质量层面理解数字经济对产业现代化的影响,就是数字经济通过开放式创新范式引领各产业内部实现技术突破,聚合优化生产力构成要素作用于产业投入产出,以促进劳动密集型产业向技术密集型、知识密集型产业转型,推动产业质量提升,实现产业质量层面的产业现代化发展。据此,本文提出如下假说:

假说2:在产业质量层面,数字经济能够通过开放式创新范式提高产业效率,促进产业现代化。

(三)产业形态:数字经济影响产业现代化的要素整合机制

产业现代化在产业形态层面体现为产业横纵向紧密联系、融合协调形成的产业网络系统,数字经济能够以数字空间与物理空间的交织融合引导要素整合,为产业网络系统的构建与演化提供环境基础。生产要素资源配置的时空非同步性是影响产业网络系统运转、制约产业现代化路径的关键因素,而数字经济提供了集聚资源和组织协调的新方式,促进要素跨时空整合。具体来说,数字经济能够使用传感器、智能终端从横向、纵向双重维度关联不同产业的设备、产线和厂房等物质资本,依托工业互联网、物联网等底层技术形成智能化工厂[17],发挥虚拟集聚功能,拓展各产业可用物质资本的空间密度,实现要素整合。在此基础上,数字经济还能够建立泛在、及时、准确的信息交互方式,实现物质资本与劳动力的统一调度,加强不同产业之间的经济互动。例如,通过分时、计件、按价值计价的灵活共享车间新模式和弹性化、“U盘”式的灵活就业服务新模式,解决传统组织模式下物质资本和劳动力要素在不同产业中的附着固化问题,通过生产要素在不同产业间的流动转移实现要素整合。基于这一特性,数字经济成为促进产业之间深度融合进而实现优化发展的重要催化剂。数字经济带来的要素整合一方面能够通过全产业链的动态协同,在不同组织和不同产业间形成融合互动的生产方式,打通产业链生态内的对话渠道、资源获取渠道,促进纵向不同产业间的广泛结合,实现融合优化;另一方面,也能够在横向促进不同产业和领域结盟、入网、组团、成链,通过构建复杂生产关系形成不同产业主体间的交互连接[18-19],成为整个产业体系运行的黏合剂。因此,从产业形态层面理解数字经济对产业现代化的影响,就是数字经济通过要素整合催生新的生产方式和组织方式,在横向、纵向两个维度构建紧密联系的扁平化网络结构、跨产业网络系统,提升全域、全链各产业间业务贯通和协同能力,实现产业形态层面的产业现代化发展。据此,本文提出如下假说:

假说3:在产业形态方面,数字经济能够通过要素整合促进产业网络系统的构建与演进,促进产业现代化。

三、中国产业现代化的综合测度与时空演进分析

(一)产业现代化指标体系构建

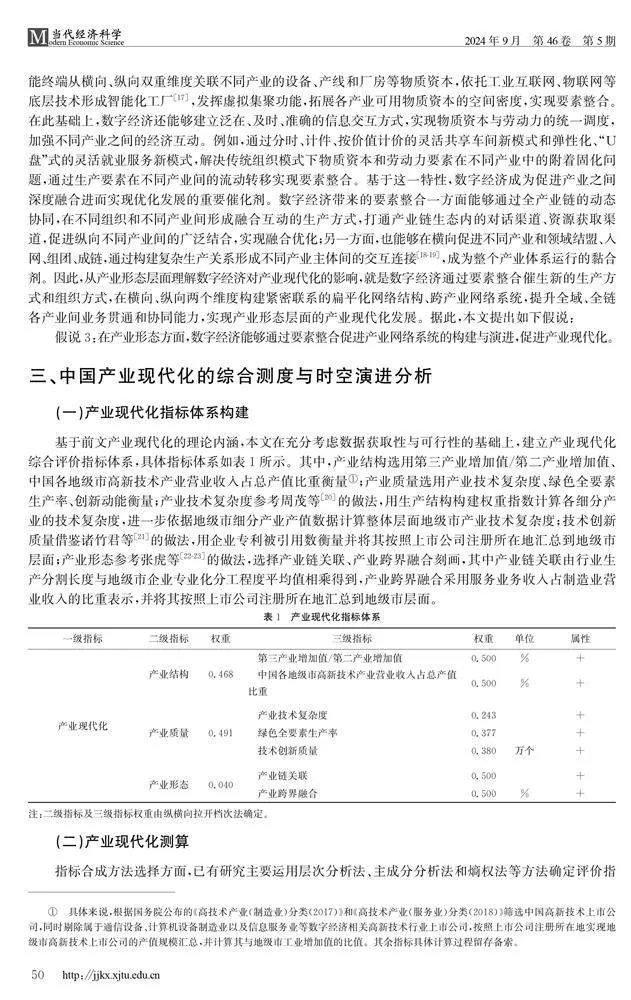

基于前文产业现代化的理论内涵,本文在充分考虑数据获取性与可行性的基础上,建立产业现代化综合评价指标体系,具体指标体系如表1所示。其中,产业结构选用第三产业增加值/第二产业增加值、中国各地级市高新技术产业营业收入占总产值比重衡量 具体来说,根据国务院公布的《高技术产业(制造业)分类(2017)》和《高技术产业(服务业)分类(2018)》筛选中国高新技术上市公司,同时剔除属于通信设备、计算机设备制造业以及信息服务业等数字经济相关高新技术行业上市公司,按照上市公司注册所在地实现地级市高新技术上市公司的产值规模汇总,并计算其与地级市工业增加值的比值。其余指标具体计算过程留存备索。;产业质量选用产业技术复杂度、绿色全要素生产率、创新动能衡量;产业技术复杂度参考周茂等[20]的做法,用生产结构构建权重指数计算各细分产业的技术复杂度,进一步依据地级市细分产业产值数据计算整体层面地级市产业技术复杂度;技术创新质量借鉴诸竹君等[21]的做法,用企业专利被引用数衡量并将其按照上市公司注册所在地汇总到地级市层面;产业形态参考张虎等[22-23]的做法,选择产业链关联、产业跨界融合刻画,其中产业链关联由行业生产分割长度与地级市企业专业化分工程度平均值相乘得到,产业跨界融合采用服务业务收入占制造业营业收入的比重表示,并将其按照上市公司注册所在地汇总到地级市层面。

(二)产业现代化测算

指标合成方法选择方面,已有研究主要运用层次分析法、主成分分析法和熵权法等方法确定评价指标体系中细分指标的权重,但都存在不足之处。层次分析法存在主观赋权偏误,主成分分析法和熵权法虽然消除了人为赋权的主观性、体现了细分指标间的相对重要性,但其作为静态评价方法在指标合成测算过程中会产生较多的信息损耗,无法反映产业现代化的动态发展趋势。为了充分考虑样本数据在截面和时间上的双重差异,并通过差异最大化有效减少指标合成的信息损耗,本文使用Matlab R2022a软件根据纵横向拉开档次法对2013—2021年中国282个地级市的产业现代化水平进行测算。纵横向拉开档次法的具体步骤如下:

(三)产业现代化测度结果的时空演变及分维度演进分析

1.产业现代化的时空演变特征

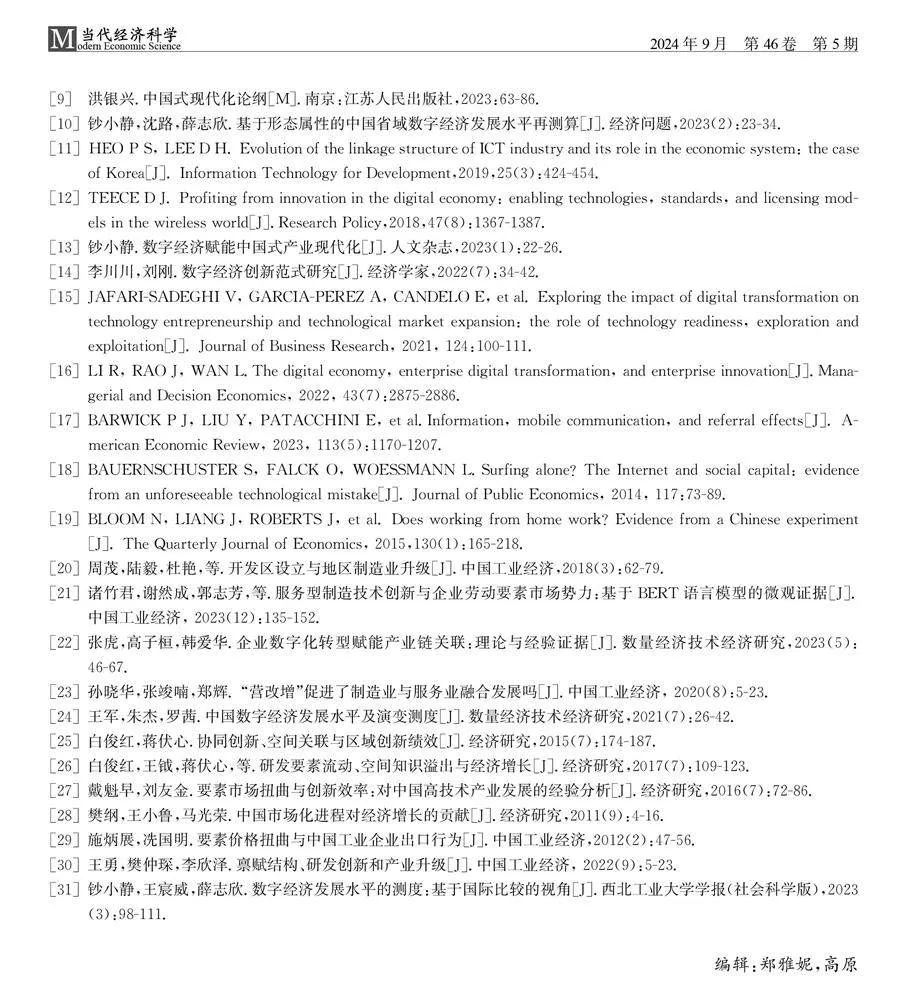

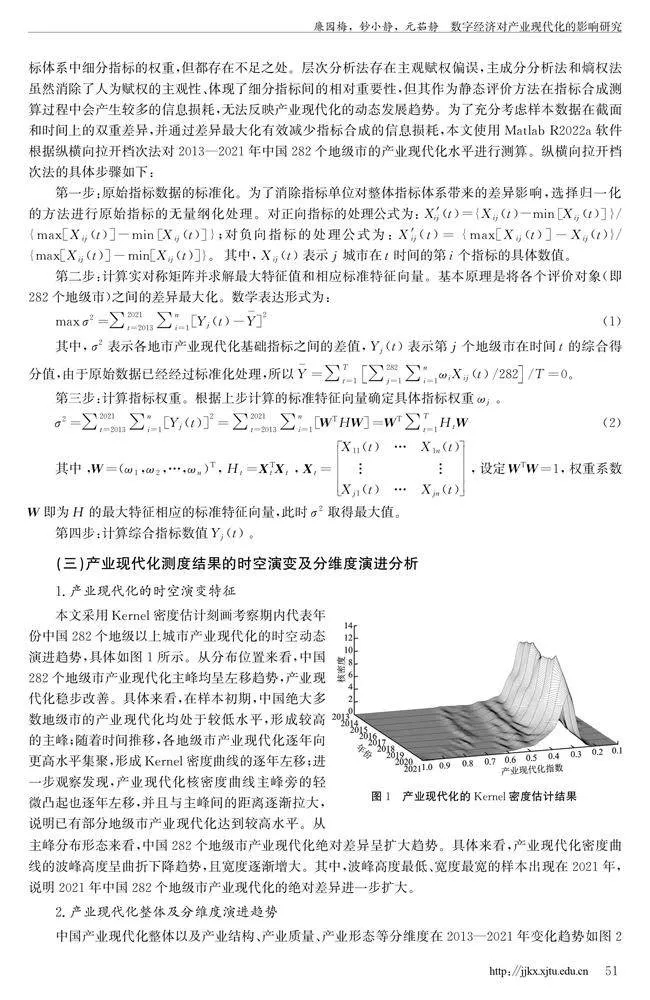

本文采用Kernel密度估计刻画考察期内代表年份中国282个地级以上城市产业现代化的时空动态演进趋势,具体如图1所示。从分布位置来看,中国282个地级市产业现代化主峰均呈左移趋势,产业现代化稳步改善。具体来看,在样本初期,中国绝大多数地级市的产业现代化均处于较低水平,形成较高的主峰;随着时间推移,各地级市产业现代化逐年向更高水平集聚,形成Kernel密度曲线的逐年左移;进一步观察发现,产业现代化核密度曲线主峰旁的轻微凸起也逐年左移,并且与主峰间的距离逐渐拉大,说明已有部分地级市产业现代化达到较高水平。从主峰分布形态来看,中国282个地级市产业现代化绝对差异呈扩大趋势。具体来看,产业现代化密度曲线的波峰高度呈曲折下降趋势,且宽度逐渐增大。其中,波峰高度最低、宽度最宽的样本出现在2021年,说明2021年中国282个地级市产业现代化的绝对差异进一步扩大。

2.产业现代化整体及分维度演进趋势

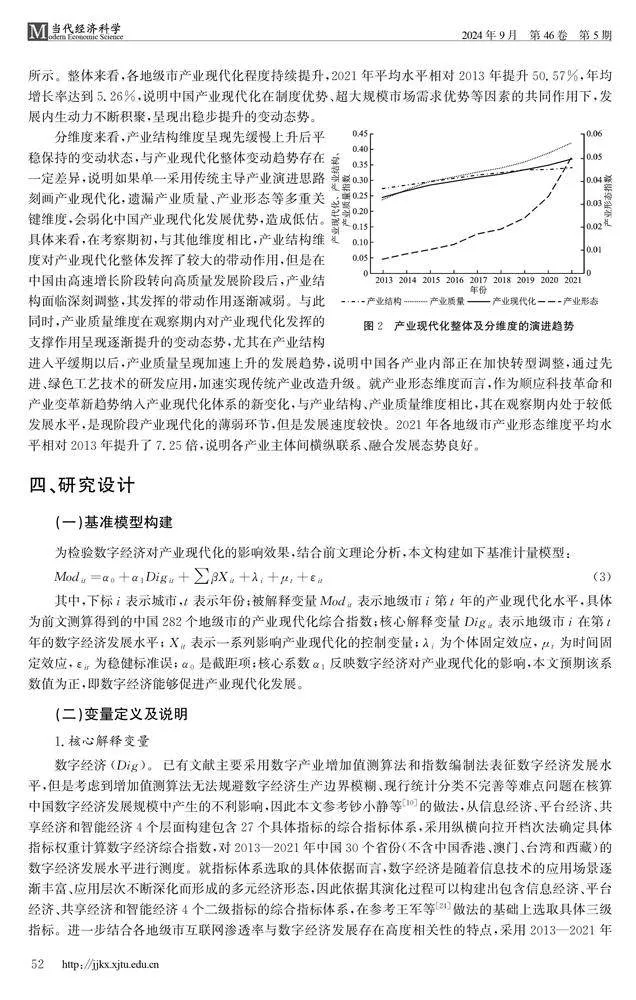

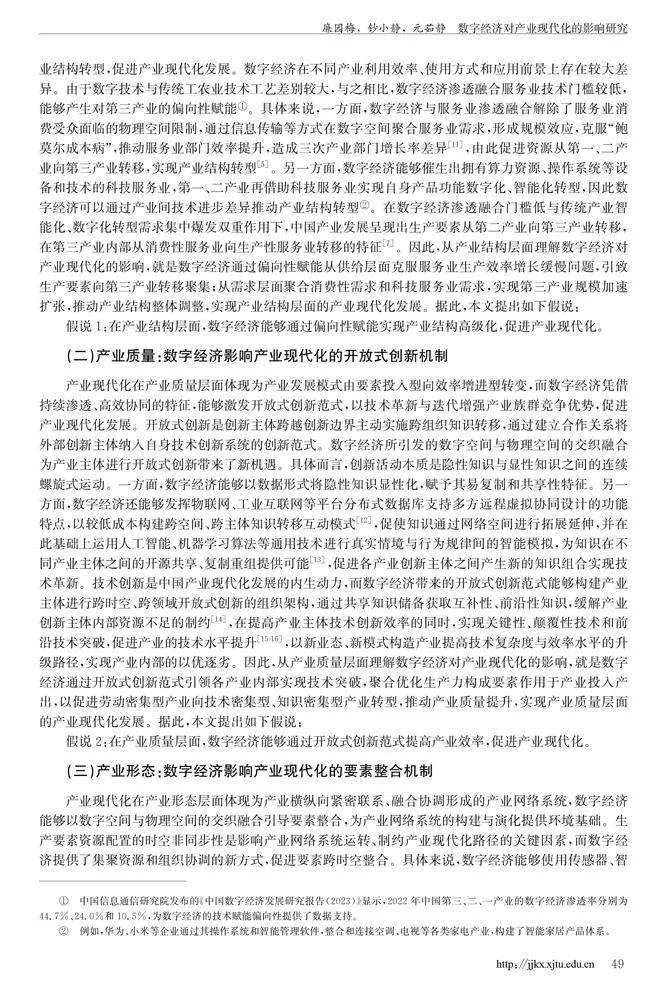

中国产业现代化整体以及产业结构、产业质量、产业形态等分维度在2013—2021年变化趋势如图2所示。整体来看,各地级市产业现代化程度持续提升,2021年平均水平相对2013年提升50.57%,年均增长率达到5.26%,说明中国产业现代化在制度优势、超大规模市场需求优势等因素的共同作用下,发展内生动力不断积聚,呈现出稳步提升的变动态势。

分维度来看,产业结构维度呈现先缓慢上升后平稳保持的变动状态,与产业现代化整体变动趋势存在一定差异,说明如果单一采用传统主导产业演进思路刻画产业现代化,遗漏产业质量、产业形态等多重关键维度,会弱化中国产业现代化发展优势,造成低估。具体来看,在考察期初,与其他维度相比,产业结构维度对产业现代化整体发挥了较大的带动作用,但是在中国由高速增长阶段转向高质量发展阶段后,产业结构面临深刻调整,其发挥的带动作用逐渐减弱。与此同时,产业质量维度在观察期内对产业现代化发挥的支撑作用呈现逐渐提升的变动态势,尤其在产业结构进入平缓期以后,产业质量呈现加速上升的发展趋势,说明中国各产业内部正在加快转型调整,通过先进、绿色工艺技术的研发应用,加速实现传统产业改造升级。就产业形态维度而言,作为顺应科技革命和产业变革新趋势纳入产业现代化体系的新变化,与产业结构、产业质量维度相比,其在观察期内处于较低发展水平,是现阶段产业现代化的薄弱环节,但是发展速度较快。2021年各地级市产业形态维度平均水平相对2013年提升了7.25倍,说明各产业主体间横纵联系、融合发展态势良好。

四、研究设计

(一)基准模型构建

为检验数字经济对产业现代化的影响效果,结合前文理论分析,本文构建如下基准计量模型:

(二)变量定义及说明

1.核心解释变量

数字经济(Dig)。已有文献主要采用数字产业增加值测算法和指数编制法表征数字经济发展水平,但是考虑到增加值测算法无法规避数字经济生产边界模糊、现行统计分类不完善等难点问题在核算中国数字经济发展规模中产生的不利影响,因此本文参考钞小静等[10]的做法,从信息经济、平台经济、共享经济和智能经济4个层面构建包含27个具体指标的综合指标体系,采用纵横向拉开档次法确定具体指标权重计算数字经济综合指数,对2013—2021年中国30个省份(不含中国香港、澳门、台湾和西藏)的数字经济发展水平进行测度。就指标体系选取的具体依据而言,数字经济是随着信息技术的应用场景逐渐丰富、应用层次不断深化而形成的多元经济形态,因此依据其演化过程可以构建出包含信息经济、平台经济、共享经济和智能经济4个二级指标的综合指标体系,在参考王军等[24]做法的基础上选取具体三级指标。进一步结合各地级市互联网渗透率与数字经济发展存在高度相关性的特点,采用2013—2021年地级市互联网渗透率近似刻画同一省份不同地级市间数字经济发展的异质性,以此进一步将该指标分解到地级市层面以衡量地级市的数字经济发展水平。其中,互联网渗透率用互联网接入用户数与总人口的比重表示。

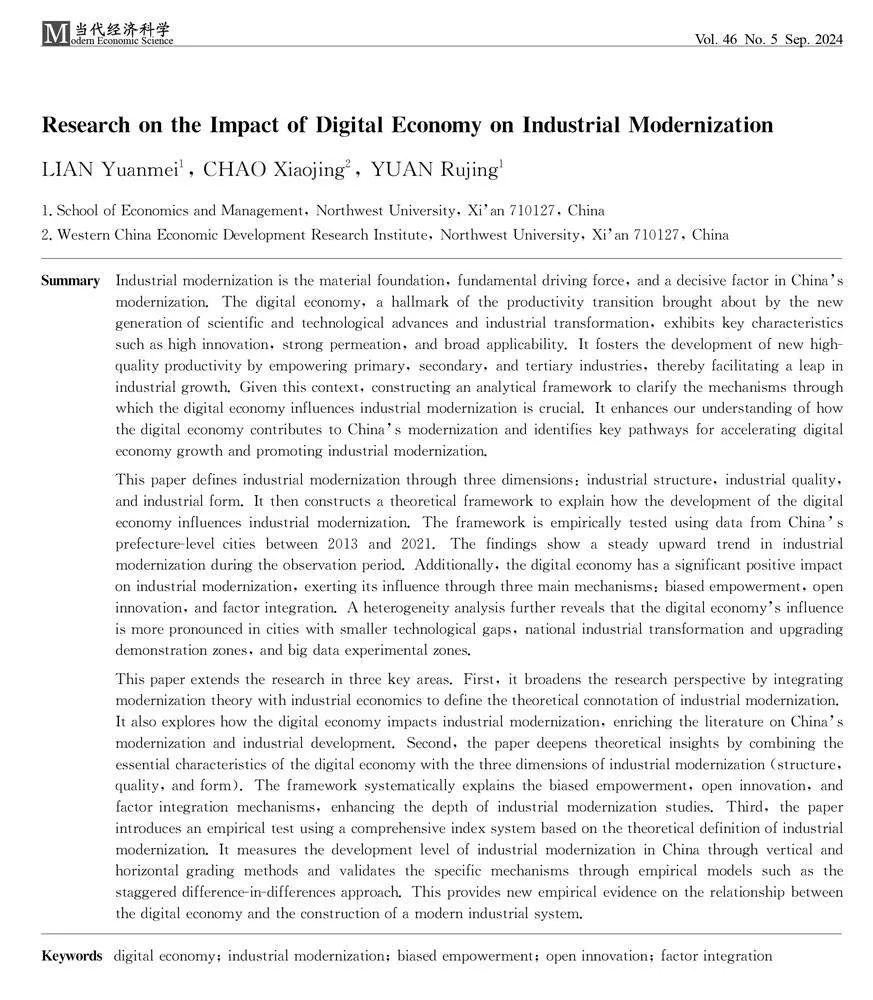

2.控制变量

为客观评估数字经济对产业现代化的影响,在吸纳已有产业发展相关研究的基础上选取以下控制变量:人力资本(Lab),用各地级市普通高等学校在校学生数衡量;金融发展水平(Fin),用各地级市金融机构存贷款余额与国民生产总值的比值衡量;固定资产(Ass),用各地市固定资产形成额衡量;科技水平(Sci),用各地级市研发人员数与城镇单位从业人员期末人数的比值表示;城市化(Urb),用各地市城镇化率表示;开放程度(Fdi),用各地级市当年实际使用外资金额衡量;经济发展水平(Gdp),用各地级市人均国内生产总值表示。

相关变量的描述性统计结果见表2。

五、实证分析结果

(一)基准回归结果

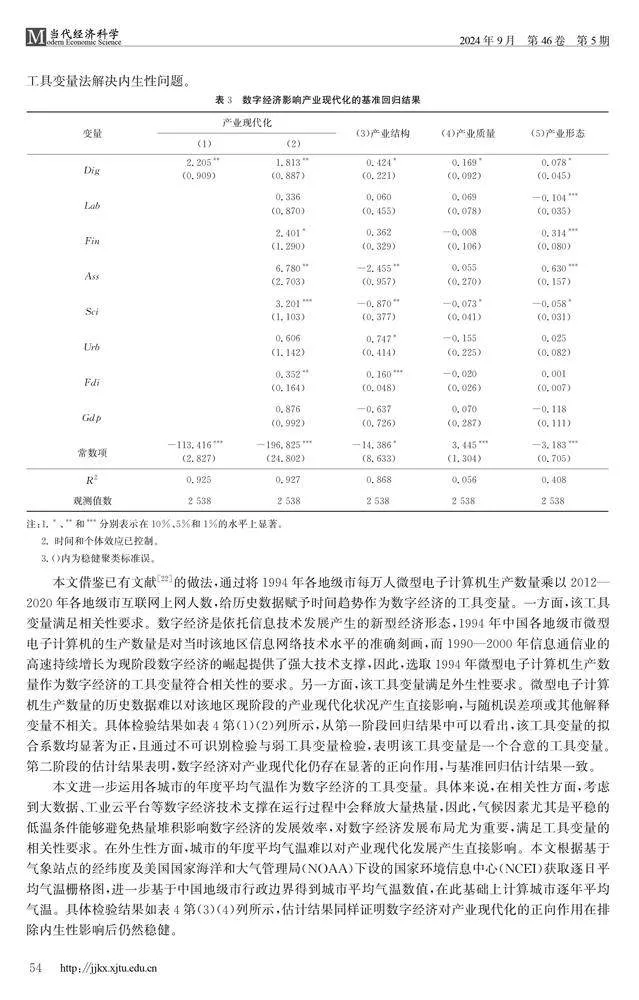

在基准回归部分,本文首先采用固定效应模型检验了数字经济对产业现代化的影响,具体拟合结果如表3所示。其中,第(1)列仅控制了地级市层面的个体固定效应和时间效应,第(2)列进一步增加了控制变量,在两列估计结果中数字经济的拟合系数均显著为正,初步判断数字经济对产业现代化具有正向影响。考虑到产业现代化具体包括产业结构、产业质量、产业形态3个细分维度的内容,第(3)~(5)列分别报告了数字经济影响产业现代化3个细分维度的拟合结果,结果显示数字经济对产业结构、产业质量、产业形态均具有显著促进作用。综合上述结果,在新一代信息技术驱动下,由数字经济形成的新业态、新模式的发展崛起促进中国工业生产力向信息生产力转变,是促进中国产业现代化的强劲动力。

(二)稳健性检验

1.内生性处理

虽然本文尝试对时间效应、个体效应和外部环境因素进行多方面控制,尽可能排除同时影响数字经济发展和产业现代化因素的干扰,但是实证结果仍有可能受到一些不可观测因素的影响,因此,本文使用工具变量法解决内生性问题。

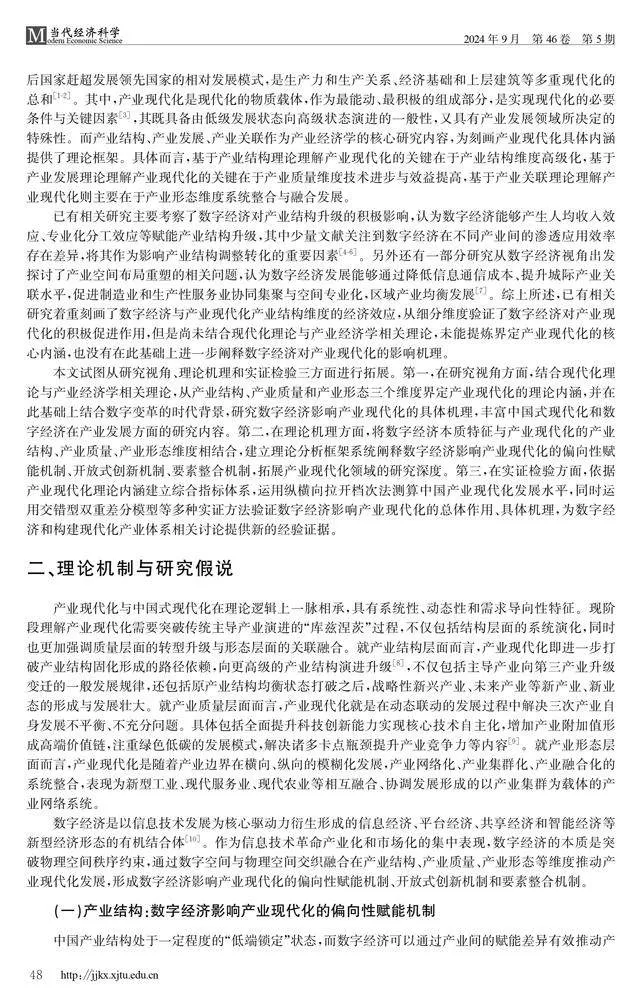

本文借鉴已有文献[22]的做法,通过将1994年各地级市每万人微型电子计算机生产数量乘以2012—2020年各地级市互联网上网人数,给历史数据赋予时间趋势作为数字经济的工具变量。一方面,该工具变量满足相关性要求。数字经济是依托信息技术发展产生的新型经济形态,1994年中国各地级市微型电子计算机的生产数量是对当时该地区信息网络技术水平的准确刻画,而1990—2000年信息通信业的高速持续增长为现阶段数字经济的崛起提供了强大技术支撑,因此,选取1994年微型电子计算机生产数量作为数字经济的工具变量符合相关性的要求。另一方面,该工具变量满足外生性要求。微型电子计算机生产数量的历史数据难以对该地区现阶段的产业现代化状况产生直接影响,与随机误差项或其他解释变量不相关。具体检验结果如表4第(1)(2)列所示,从第一阶段回归结果中可以看出,该工具变量的拟合系数均显著为正,且通过不可识别检验与弱工具变量检验,表明该工具变量是一个合意的工具变量。第二阶段的估计结果表明,数字经济对产业现代化仍存在显著的正向作用,与基准回归估计结果一致。

本文进一步运用各城市的年度平均气温作为数字经济的工具变量。具体来说,在相关性方面,考虑到大数据、工业云平台等数字经济技术支撑在运行过程中会释放大量热量,因此,气候因素尤其是平稳的低温条件能够避免热量堆积影响数字经济的发展效率,对数字经济发展布局尤为重要,满足工具变量的相关性要求。在外生性方面,城市的年度平均气温难以对产业现代化发展产生直接影响。本文根据基于气象站点的经纬度及美国国家海洋和大气管理局(NOAA)下设的国家环境信息中心(NCEI)获取逐日平均气温栅格图,进一步基于中国地级市行政边界得到城市平均气温数值,在此基础上计算城市逐年平均气温。具体检验结果如表4第(3)(4)列所示,估计结果同样证明数字经济对产业现代化的正向作用在排除内生性影响后仍然稳健。

由于数字经济和产业现代化均具有较丰富的理论内涵,因此前文通过建立综合指标体系对二者进行综合测度。但是,考虑到“宽带中国”战略具有推进区域宽带网络协调发展、加快宽带网络优化升级、提高宽带网络应用水平的重要作用,而数字经济快速演进的基本条件也是互联网等新型基础设施的广泛渗透,因此“宽带中国”战略的执行在一定程度上能够说明该地区拥有较高的数字经济发展水平。据此,本文以“宽带中国”战略执行作为准自然实验,构建交错型双重差分模型对两者之间的关系进一步识别检验,不仅可以采用单指标度量数字经济发展现状,回避解释变量与被解释变量均为综合指数带来的潜在误差,还可以消除不可观测的个体特征与总体因素的影响,得到更为准确的因果效应估计结果。具体计量模型如下:

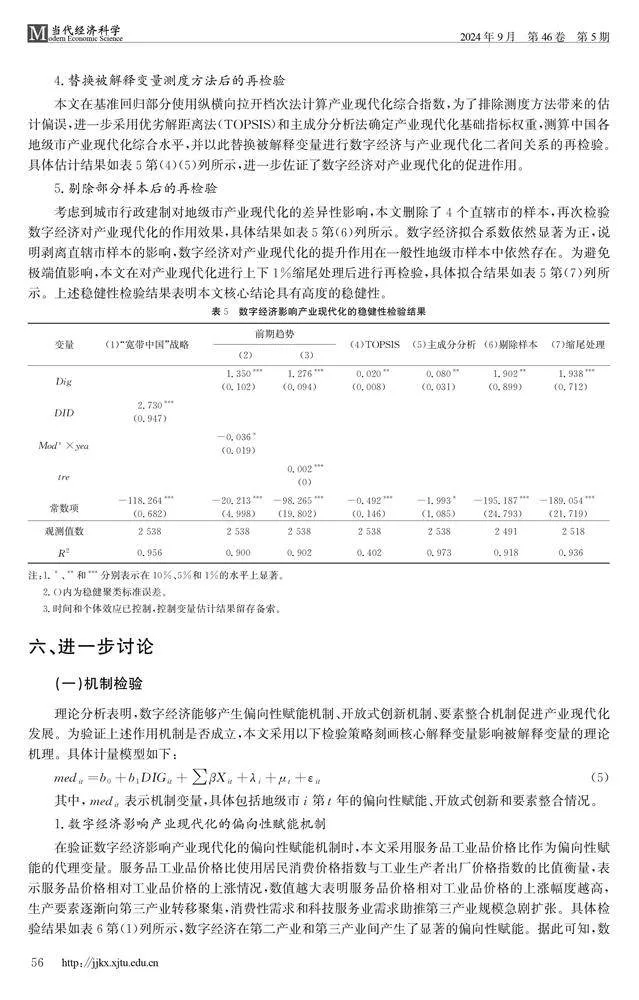

3.控制前期趋势后的再检验

由于基准回归的估计结果可能受到各地级市产业现代化初始趋势差异的影响产生偏差,因此本文进一步在基准回归模型式(3)中加入2013年各地级市产业现代化增速与年份虚拟变量的交互项(Mods×yea),用于刻画数字经济对产业现代化影响时剥离初始年份增长趋势差异造成的影响,使数字经济拟合系数更加贴合真实效用。具体估计结果如表5第(2)列所示,在排除地级市前期趋势影响后,数字经济对产业现代化的促进作用依然显著。进一步地,考虑到地级市产业现代化水平在很大程度上取决于该地区经济发展基础,因此,同样为了避免经济发展水平初始差异衍生出的混杂估计结果,本文使用2013年美国国防气象卫星提供的夜间灯光数据作为该地区当年经济发展水平的代理变量,将其与年份虚拟变量做交互项(tre)加入基准回归模型式(3)中,用以控制地级市经济发展水平初始特征差异的线性趋势。具体回归结果如表5第(3)列所示,数字经济拟合系数依然显著为正,说明在控制经济发展水平影响产业现代化的前期趋势后,数字经济对产业现代化的推动作用仍然显著。

4.替换被解释变量测度方法后的再检验

本文在基准回归部分使用纵横向拉开档次法计算产业现代化综合指数,为了排除测度方法带来的估计偏误,进一步采用优劣解距离法(TOPSIS)和主成分分析法确定产业现代化基础指标权重,测算中国各地级市产业现代化综合水平,并以此替换被解释变量进行数字经济与产业现代化二者间关系的再检验。具体估计结果如表5第(4)(5)列所示,进一步佐证了数字经济对产业现代化的促进作用。

5.剔除部分样本后的再检验

考虑到城市行政建制对地级市产业现代化的差异性影响,本文删除了4个直辖市的样本,再次检验数字经济对产业现代化的作用效果,具体结果如表5第(6)列所示。数字经济拟合系数依然显著为正,说明剥离直辖市样本的影响,数字经济对产业现代化的提升作用在一般性地级市样本中依然存在。为避免极端值影响,本文在对产业现代化进行上下1%缩尾处理后进行再检验,具体拟合结果如表5第(7)列所示。上述稳健性检验结果表明本文核心结论具有高度的稳健性。

六、进一步讨论

(一)机制检验

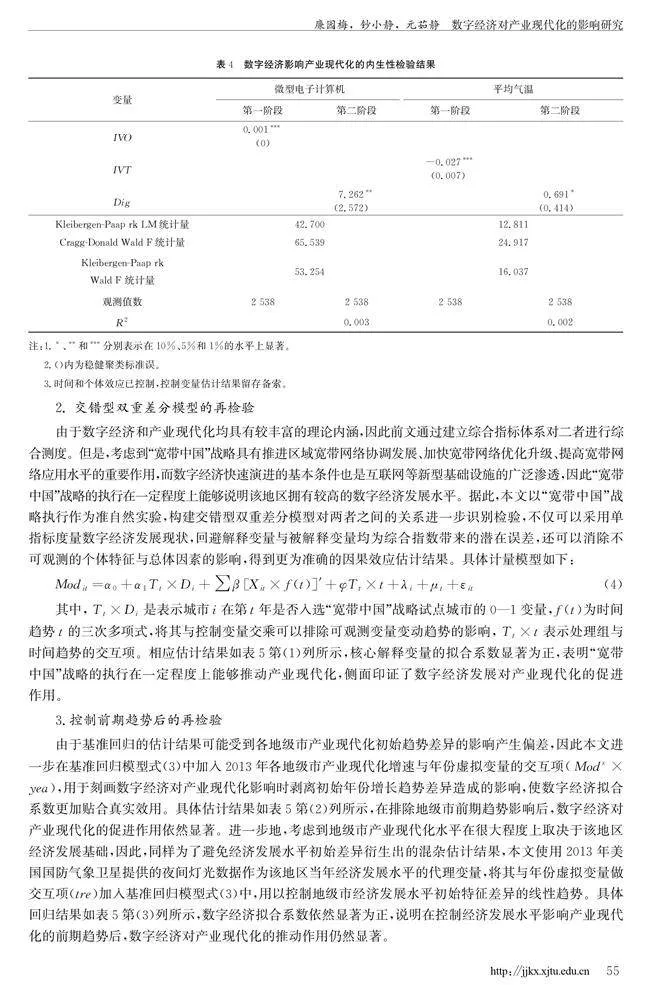

理论分析表明,数字经济能够产生偏向性赋能机制、开放式创新机制、要素整合机制促进产业现代化发展。为验证上述作用机制是否成立,本文采用以下检验策略刻画核心解释变量影响被解释变量的理论机理。具体计量模型如下:

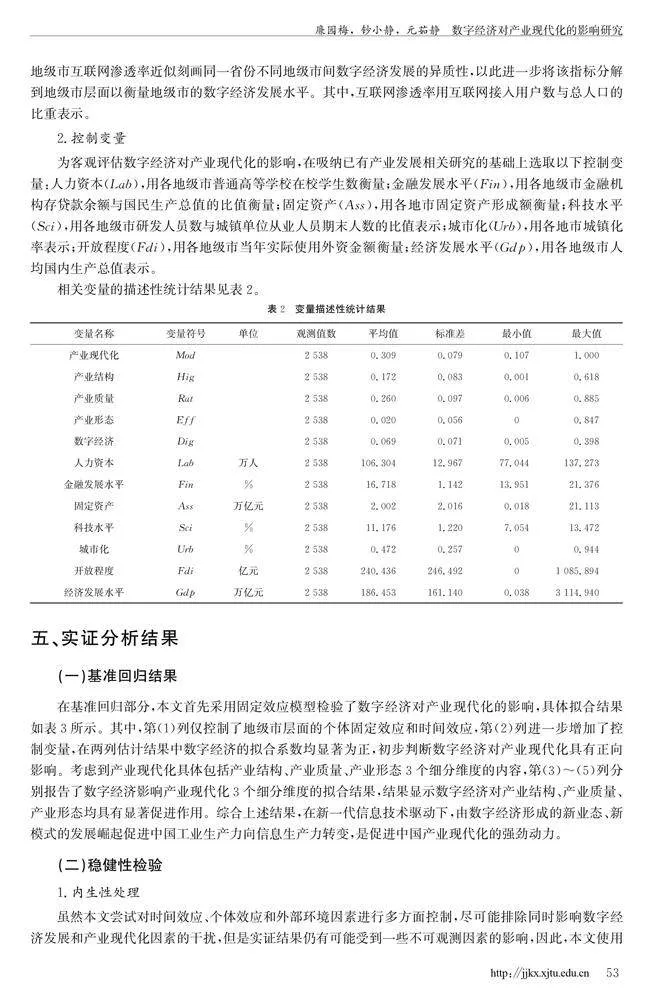

1.数字经济影响产业现代化的偏向性赋能机制

在验证数字经济影响产业现代化的偏向性赋能机制时,本文采用服务品工业品价格比作为偏向性赋能的代理变量。服务品工业品价格比使用居民消费价格指数与工业生产者出厂价格指数的比值衡量,表示服务品价格相对工业品价格的上涨情况,数值越大表明服务品价格相对工业品价格的上涨幅度越高,生产要素逐渐向第三产业转移聚集,消费性需求和科技服务业需求助推第三产业规模急剧扩张。具体检验结果如表6第(1)列所示,数字经济在第二产业和第三产业间产生了显著的偏向性赋能。据此可知,数字经济能够产生对第三产业的偏向性赋能,以此推动产业结构整体调整,促进产业现代化发展。

2.数字经济影响产业现代化的开放式创新机制

在验证数字经济影响产业现代化的开放式创新机制时,本文借鉴白俊红等[25]的做法,将微观创新主体按注册地信息匹配到地级市层面,进一步加总各地级市微观创新主体之间的创新资金往来表征地级市层面的开放式创新规模。具体来说,微观创新主体之间的创新资金往来即产业和高校、产业和科研机构以及产业与产业之间的创新资金往来,本文根据国泰安数据库中财务报表附注子库,分别筛选管理费用、研发费用、财务费用等会计科目的具体说明中有关引进技术或与高校、科研机构合作的条目,并将其按照上市公司注册所在地进行汇总,得到地级市层面的开放式创新数据。具体检验结果如表6第(2)列所示,数字经济显著提高了地级市层面的开放式创新规模。据此可知,数字经济能够促进构建开放式创新模式,促进产业现代化发展。

3.数字经济影响产业现代化的要素整合机制

考虑到要素整合是消除要素流动壁垒、优化要素配置效率的动态过程,因此本文综合采用要素流动和要素配置效率两个指标刻画数字经济影响产业现代化的要素整合机制。在要素流动方面,本文参考白俊红等[26]的做法,采用引入吸引力变量的产出约束双对数引力模型刻画要素流动情况,即在经典引力模型的基础上引入劳动资本流动吸引变量(地区平均工资水平、住宅销售价格水平)和资本要素吸引变量(银行信贷发展水平),对劳动要素和资本要素在区际间的流动情况予以度量。具体表现形式如下:

(二)异质性检验

1.积累效应:前沿技术差距异质性

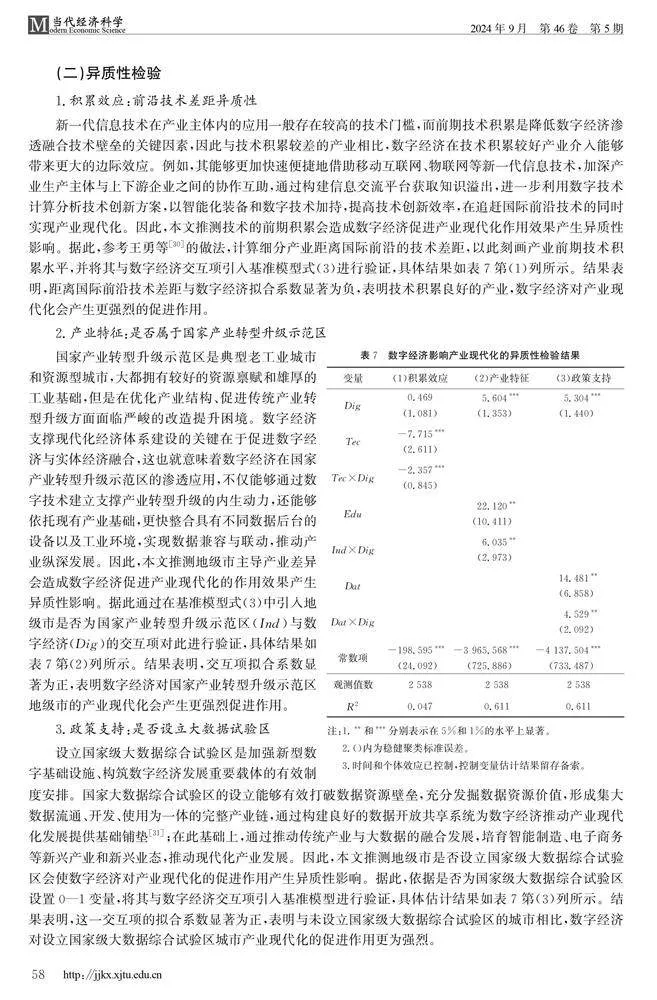

新一代信息技术在产业主体内的应用一般存在较高的技术门槛,而前期技术积累是降低数字经济渗透融合技术壁垒的关键因素,因此与技术积累较差的产业相比,数字经济在技术积累较好产业介入能够带来更大的边际效应。例如,其能够更加快速便捷地借助移动互联网、物联网等新一代信息技术,加深产业生产主体与上下游企业之间的协作互助,通过构建信息交流平台获取知识溢出,进一步利用数字技术计算分析技术创新方案,以智能化装备和数字技术加持,提高技术创新效率,在追赶国际前沿技术的同时实现产业现代化。因此,本文推测技术的前期积累会造成数字经济促进产业现代化作用效果产生异质性影响。据此,参考王勇等[30]的做法,计算细分产业距离国际前沿的技术差距,以此刻画产业前期技术积累水平,并将其与数字经济交互项引入基准模型式(3)进行验证,具体结果如表7第(1)列所示。结果表明,距离国际前沿技术差距与数字经济拟合系数显著为负,表明技术积累良好的产业,数字经济对产业现代化会产生更强烈的促进作用。

2.产业特征:是否属于国家产业转型升级示范区

国家产业转型升级示范区是典型老工业城市和资源型城市,大都拥有较好的资源禀赋和雄厚的工业基础,但是在优化产业结构、促进传统产业转型升级方面面临严峻的改造提升困境。数字经济支撑现代化经济体系建设的关键在于促进数字经济与实体经济融合,这也就意味着数字经济在国家产业转型升级示范区的渗透应用,不仅能够通过数字技术建立支撑产业转型升级的内生动力,还能够依托现有产业基础,更快整合具有不同数据后台的设备以及工业环境,实现数据兼容与联动,推动产业纵深发展。因此,本文推测地级市主导产业差异会造成数字经济促进产业现代化的作用效果产生异质性影响。据此通过在基准模型式(3)中引入地级市是否为国家产业转型升级示范区(Ind)与数字经济(Dig)的交互项对此进行验证,具体结果如表7第(2)列所示。结果表明,交互项拟合系数显著为正,表明数字经济对国家产业转型升级示范区地级市的产业现代化会产生更强烈促进作用。

3.政策支持:是否设立大数据试验区

设立国家级大数据综合试验区是加强新型数字基础设施、构筑数字经济发展重要载体的有效制度安排。国家大数据综合试验区的设立能够有效打破数据资源壁垒,充分发掘数据资源价值,形成集大数据流通、开发、使用为一体的完整产业链,通过构建良好的数据开放共享系统为数字经济推动产业现代化发展提供基础铺垫[31];在此基础上,通过推动传统产业与大数据的融合发展,培育智能制造、电子商务等新兴产业和新兴业态,推动现代化产业发展。因此,本文推测地级市是否设立国家级大数据综合试验区会使数字经济对产业现代化的促进作用产生异质性影响。据此,依据是否为国家级大数据综合试验区设置0—1变量,将其与数字经济交互项引入基准模型进行验证,具体估计结果如表7第(3)列所示。结果表明,这一交互项的拟合系数显著为正,表明与未设立国家级大数据综合试验区的城市相比,数字经济对设立国家级大数据综合试验区城市产业现代化的促进作用更为强烈。

七、结论与政策建议

本文立足中国式现代化的现实需要,从产业结构、产业质量、产业形态3个维度界定产业现代化,并据此构建理论分析框架阐释数字经济发展影响产业现代化的偏向性赋能机制、开放式创新机制和要素整合机制。在此基础上,依据产业现代化理论内涵构建产业现代化指标体系,利用纵横向拉开档次法计算产业现代化综合指数,刻画其时空演进趋势,进一步对数字经济与产业现代化的因果效应和具体机理进行实证检验。主要结论如下:第一,产业现代化呈现平稳上升的变动趋势,如果遗漏产业质量、产业形态等多重关键维度,采用传统主导产业演进的思路刻画产业现代化,会弱化中国产业现代化发展优势;第二,数字经济对产业现代化具有显著的促进作用,并且通过构建工具变量、更换估计方法、排除前期趋势干扰等一系列稳健性检验后,这一核心结论仍然稳健;第三,数字经济对产业现代化的促进作用主要是通过产业结构维度的偏向性赋能机制、产业质量维度的开放式创新机制、产业形态维度的要素整合机制产生的;第四,数字经济对产业现代化的促进作用存在显著的异质性表现,在距离前沿技术差距较小、国家产业转型升级示范区以及设立大数据试验区的城市更加显著。本文政策启示如下:

第一,优化数字空间发展,促进数字经济加速渗透。数字空间与物理空间的交织融合是数字经济的本质特征,也是推动产业现代化发展的基础支撑。但是,现阶段数字空间仍处于成长期,需要从数字基础设施建设和完善政策体系两个层面充分释放数字空间发展潜力,赋能产业现代化发展。一方面,系统布局数字基础设施,加快第五代移动通信技术、大数据中心建设进程,推进数据资源整合和开放共享,为工业互联网智能终端、服务平台互联互通提供基础支撑。另一方面,完善数字技术、数据要素开发与使用政策,对数字空间中的交易与流通有效监管,构建多维治理生态,确保多方主体平等参与数字空间建设、共享数字空间发展成果。

第二,推进企业数字化转型,为要素整合提供基础底座。数字化是现阶段推动产业现代化发展的核心动力与重要手段,也是数字经济发挥要素整合机制的必要前提,具体分为构建工业互联网生态、推进企业云化改造两个环节。首先,要加快打造云服务平台、构建工业互联网生态圈,支持个性化服务、柔性制造和智慧工厂形成智能化生产、电子商务、金融和物流等社会化协同体系。其次,要推进企业对生产设备工具、产品生命周期管理等关键环节进行云化改造,实现企业内部资源的充分共享和有效利用,培育企业智能生产、网络协同、个性定制新业态。

第三,强化政府引导作用,构建开放式创新生态。开放式创新生态是建立发展开放式创新体系的重要基础,目前仍处于发展的初级阶段,需要相应制度安排予以支持。具体来说,一方面要做好开放式创新体系顶层设计和治理体系创新,引导和调动创新主体积极性,形成能够有效降低行政壁垒的合作机制,推进嵌入跨区域开放式创新体系。另一方面,要挑选具有自主核心技术的龙头企业、科研院所扮演创新链主导角色,在上下游建设创新载体,推动创新资源共建共享,促进创新模式开放化演进。

参考文献:

[1]中国式现代化研究课题组,高培勇,黄群慧.中国式现代化的理论认识、经济前景与战略任务[J].经济研究, 2022(8):26-39.

[2]洪银兴.论中国式现代化的经济学维度[J].管理世界, 2022(4):1-15.

[3]黄群慧.新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系:基于经济现代化的视角[J].经济研究, 2021(4):4-23.

[4]张明斗,翁爱华.数字经济空间关联网络的产业结构变迁效应研究:基于网络节点中心性分析视角[J].产业经济研究, 2022(6):129-142.

[5]刘国武,李君华.数字经济发展对产业结构转型升级的影响:基于需求端视角[J].当代经济科学, 2024(1):104-116.

[6]孙早,王乐,张希.数字化赋能产业转型升级:机遇、挑战与实现路径[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(6):51-63.

[7]姚常成,宋冬林.数字经济与产业空间布局重塑:均衡还是极化[J].财贸经济, 2023(6):69-87.

[8]陈英武,孙文杰,张睿. “结构—特征—支撑”:一个分析现代化产业体系的新框架[J].经济学家, 2023(4):44-55.

[9]洪银兴.中国式现代化论纲[M].南京:江苏人民出版社,2023:63-86.

[10]钞小静,沈路,薛志欣.基于形态属性的中国省域数字经济发展水平再测算[J].经济问题,2023(2):23-34.

[11]HEO P S, LEE D H. Evolution of the linkage structure of ICT industry and its role in the economic system: the case of Korea[J]. Information Technology for Development,2019,25(3):424-454.

[12]TEECE D J. Profiting from innovation in the digital economy: enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world[J].Research Policy,2018,47(8):1367-1387.

[13]钞小静.数字经济赋能中国式产业现代化[J].人文杂志,2023(1):22-26.

[14]李川川,刘刚.数字经济创新范式研究[J].经济学家,2022(7):34-42.

[15]JAFARI-SADEGHI V, GARCIA-PEREZ A, CANDELO E, et al. Exploring the impact of digital transformation on technology entrepreneurship and technological market expansion: the role of technology readiness, exploration and exploitation[J]. Journal of Business Research, 2021, 124:100-111.

[16]LI R, RAO J, WAN L.The digital economy, enterprise digital transformation, and enterprise innovation[J].Mana-gerial and Decision Economics, 2022, 43(7):2875-2886.

[17]BARWICK P J, LIU Y, PATACCHINI E, et al.Information, mobile communication, and referral effects[J]. American Economic Review, 2023, 113(5):1170-1207.

[18]BAUERNSCHUSTER S, FALCK O, WOESSMANN L.Surfing alone? The Internet and social capital: evidence from an unforeseeable technological mistake[J]. Journal of Public Economics, 2014, 117:73-89.

[19]BLOOM N, LIANG J, ROBERTS J, et al. Does working from home work? Evidence from a Chinese experiment[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2015,130(1):165-218.

[20]周茂,陆毅,杜艳,等.开发区设立与地区制造业升级[J].中国工业经济,2018(3):62-79.

[21]诸竹君,谢然成,郭志芳,等.服务型制造技术创新与企业劳动要素市场势力:基于BERT语言模型的微观证据[J].中国工业经济, 2023(12):135-152.

[22]张虎,高子桓,韩爱华.企业数字化转型赋能产业链关联:理论与经验证据[J].数量经济技术经济研究,2023(5):46-67.

[23]孙晓华,张竣喃,郑辉. “营改增”促进了制造业与服务业融合发展吗[J].中国工业经济, 2020(8):5-23.

[24]王军,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021(7):26-42.

[25]白俊红,蒋伏心.协同创新、空间关联与区域创新绩效[J].经济研究,2015(7):174-187.

[26]白俊红,王钺,蒋伏心,等.研发要素流动、空间知识溢出与经济增长[J].经济研究,2017(7):109-123.

[27]戴魁早,刘友金.要素市场扭曲与创新效率:对中国高技术产业发展的经验分析[J].经济研究,2016(7):72-86.

[28]樊纲,王小鲁,马光荣.中国市场化进程对经济增长的贡献[J].经济研究,2011(9):4-16.

[29]施炳展,冼国明.要素价格扭曲与中国工业企业出口行为[J].中国工业经济,2012(2):47-56.

[30]王勇,樊仲琛,李欣泽.禀赋结构、研发创新和产业升级[J].中国工业经济, 2022(9):5-23.

[31]钞小静,王宸威,薛志欣.数字经济发展水平的测度:基于国际比较的视角[J].西北工业大学学报(社会科学版),2023(3):98-111.

[本刊相关文献链接]

[1]张顺,吕风光.企业数字化对劳动力市场就业风险的影响[J].当代经济科学,2024(4):14-26.

[2]叶举,艾玮炜.市场竞争中的企业数字变革:赋能创新的影响研究[J].当代经济科学,2024(3):80-94.

[3]刘航,高菲,马品.数字经济驱动宏观经济治理体系完善的理论逻辑与政策实践:基于马克思社会再生产理论的分析[J].当代经济科学,2024(4):1-13.

[4]韩雷,田知敏慧.数字经济与技能工资差距:基于CFPS的微观证据[J].当代经济科学,2024(2):75-89.

[5]宋培,李琳,白雪洁.数字经济发展、人力资本积累与劳动收入份额提升:来自中国城市层面的经验证据[J].当代经济科学,2024(2):59-74.

[6]张倩肖,段义学.数字赋能、市场分割与出口产品质量[J].当代经济科学,2024(3):95-110.

[7]刘国武,李君华.数字经济发展对产业结构转型升级的影响:基于需求端视角[J].当代经济科学,2024(1):104-116.

[8]庞瑞芝,王宏鸣.数字经济背景下中国科技创新支撑经济发展的效率及区域差异研究[J].当代经济科学,2023(6):70-85.

[9]祁怀锦,刘斯琴.企业数字化发展对绿色创新的影响及其作用机理[J].当代经济科学,2023(4):72-83.

[10]张国胜,杜鹏飞,陈明明.数字赋能与企业技术创新:来自中国制造业的经验证据[J].当代经济科学,2021(6):65-76.

编辑:郑雅妮,高原Vol. 46No. 5Sep. 2024

Research on the Impact of Digital Economy on Industrial Modernization

LIAN Yuanmei1, CHAO Xiaojing2, YUAN Rujing1

1.School of Economics and Management, Northwest University, Xi’an 710127, China

2.Western China Economic Development Research Institute, Northwest University, Xi’an 710127, China

SummaryIndustrial modernization is the material foundation, fundamental driving force, and a decisive factor in China’s modernization. The digital economy, a hallmark of the productivity transition brought about by the new generation of scientific and technological advances and industrial transformation, exhibits key characteristics such as high innovation, strong permeation, and broad applicability. It fosters the development of new high-quality productivity by empowering primary, secondary, and tertiary industries, thereby facilitating a leap in industrial growth. Given this context, constructing an analytical framework to clarify the mechanisms through which the digital economy influences industrial modernization is crucial. It enhances our understanding of how the digital economy contributes to China’s modernization and identifies key pathways for accelerating digital economy growth and promoting industrial modernization.This paper defines industrial modernization through three dimensions: industrial structure, industrial quality, and industrial form. It then constructs a theoretical framework to explain how the development of the digital economy influences industrial modernization. The framework is empirically tested using data from China’s prefecture-level cities between 2013 and 2021. The findings show a steady upward trend in industrial modernization during the observation period. Additionally, the digital economy has a significant positive impact on industrial modernization, exerting its influence through three main mechanisms: biased empowerment, open innovation, and factor integration. A heterogeneity analysis further reveals that the digital economy’s influence is more pronounced in cities with smaller technological gaps, national industrial transformation and upgrading demonstration zones, and big data experimental zones.This paper extends the research in three key areas. First, it broadens the research perspective by integrating modernization theory with industrial economics to define the theoretical connotation of industrial modernization. It also explores how the digital economy impacts industrial modernization, enriching the literature on China’s modernization and industrial development. Second, the paper deepens theoretical insights by combining the essential characteristics of the digital economy with the three dimensions of industrial modernization (structure, quality, and form). The framework systematically explains the biased empowerment, open innovation, and factor integration mechanisms, enhancing the depth of industrial modernization studies. Third, the paper introduces an empirical test using a comprehensive index system based on the theoretical definition of industrial modernization. It measures the development level of industrial modernization in China through vertical and horizontal grading methods and validates the specific mechanisms through empirical models such as the staggered difference-in-differences approach. This provides new empirical evidence on the relationship between the digital economy and the construction of a modern industrial system.

Keywordsdigital economy; industrial modernization; biased empowerment; open innovation; factor integration