以绘本为媒介培养学前儿童的哲学素养

儿童哲学是一种专为儿童设计的哲学教育形式,主要从“人与自然”“人与自我”“人与社群”三个维度着手,培养儿童的逻辑推理能力、批判性思维、创造性思维等哲学素养。学前儿童天生具备一种敏锐的观察力,对周围的世界充满浓厚的兴趣和好奇心,经常会提出一些深刻而富有哲学性的问题。

为了激发学前儿童对哲学性问题进行更深入的思考与探索,幼儿教师可结合幼儿的年龄特点、认知水平与兴趣,以绘本为媒介来引导他们。现以富有哲学意味的绘本《动物绝对不应该穿衣服》阅读活动为例,来谈一谈如何让学前儿童逐渐学会哲学性思考,从而提升他们的哲学素养。

天气转凉,孩子们都穿上了厚外套。一天,昊泽在给小鱼换水时产生了疑问:“天气这么冷,小鱼会冷吗?”这引起了其他孩子的兴趣,他们先是对“小鱼会不会冷”进行了讨论,然后又围绕“动物冷了怎么办”展开了热烈探讨。听了孩子们的讨论,我悄悄地在图书角放了《动物绝对不应该穿衣服》这本绘本。很快,就有孩子发现了,他们争抢着读了起来。

但在阅读绘本后的一段时间里,我并没有看到孩子们讨论关于“动物该不该穿衣服”的话题。这与我提供绘本的初衷背道而驰。于是,我对自己的教育行为进行了反思:是否提供了适宜的绘本?绘本介入的时机是否恰当?为什么孩子们的哲学思维戛然而止?随后,我与孩子们就相关问题展开了讨论。

一、问题解决——分层阅读的赋能

从孩子们的行为表现来看,他们还停留在对绘本画面的初步兴趣上,并没有进行更深入的思考和探索。基于这一状况及我所反思的问题,我对绘本的核心价值进行了重新解读,并制定了绘本《动物绝对不应该穿衣服》阅读活动的行动目标。

1.绘本《动物绝对不应该穿衣服》的核心价值:适合自己的才是最好的;在不违背大自然规律的情况下,保护、爱护、关爱动物朋友。

2.绘本《动物绝对不应该穿衣服》阅读活动的行动目标:体验绘本的幽默,知道动物天生的衣服最完美;结合动物的dd5ab52487892266820a52b9fcfc49678325879b3fae5d0d598b89d112a81e45外形特征和习性经验,对“动物应不应该穿衣服”进行积极讨论、质疑、举例,并用清晰的语言表达自己的观点。

时间一天天过去,孩子们对绘本《动物绝对不应该穿衣服》的阅读和思考越来越深入。直到有一天,他们给了我一个惊喜。那是一次中午自由活动,我看到瑶瑶和几名同伴正在做纸卷。瑶瑶拿着作品说:“金老师,你猜我们在做什么。”我问:“是围巾吗?”她摇了摇头说:“不对,我们在给小蛇做衣服。”我好奇地追问:“为什么要给小蛇做衣服呢?”瑶瑶指着绘本《动物绝对不应该穿衣服》,说:“书里面的人给小蛇穿了一条裤子,它当然不能穿,所以我们做了一件新的。”

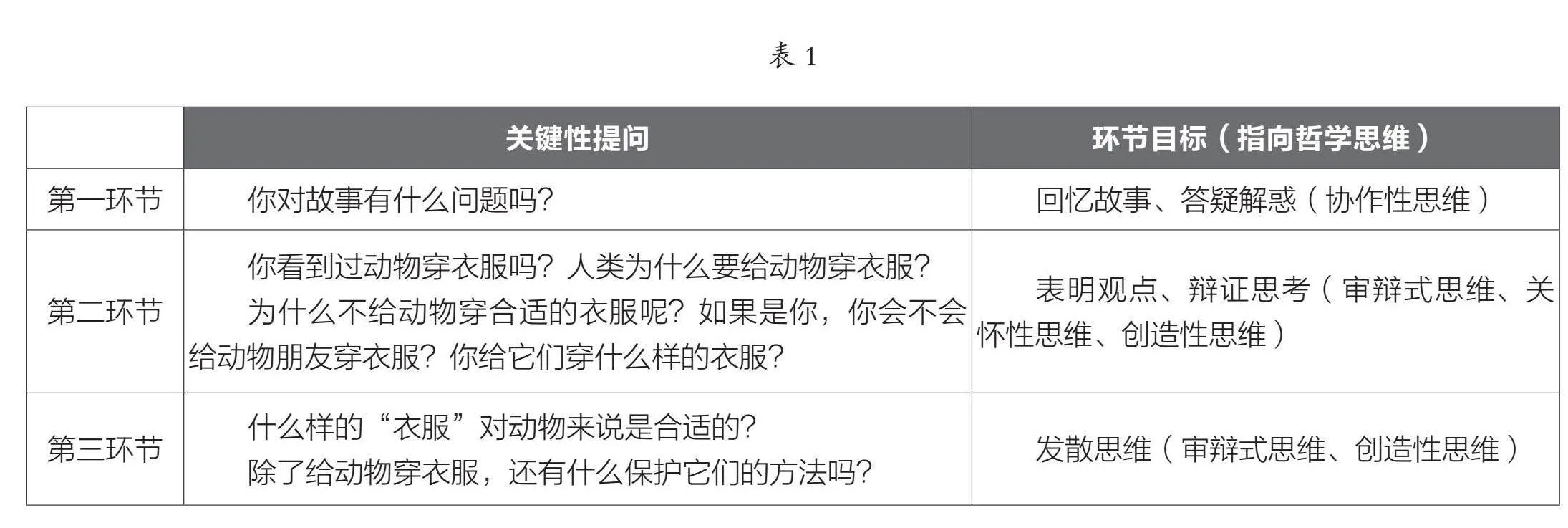

在与瑶瑶的对话中,我能够看出她对绘本内容的深入观察与理解。从注意到画面中蛇的着装不当,到主动为蛇设计适宜的衣服,这一系列行为展现了她批判性思维与创造性思维的成长。于是,我从“个体经验”向“集体经验”迁移的教育目标出发,和孩子们一起阅读了绘本《动物绝对不应该穿衣服》,并组织“阅读讨论会”,通过关键性提问引导他们深入理解绘本内涵(见表1)。

孩子们在阅读绘本和回答问题的过程中,也提出了问题:“为什么绵羊穿衣服会很热,山羊穿衣服就吃衣服?它们都是羊,为什么(表现)不一样?”“蛇只有一条尾巴,为什么要穿两条腿的裤子?”“猪为什么不能穿衣服?它把脏东西弄在衣服上,脱了衣服身上不就干净了吗?”“长颈鹿为什么不戴一根长长的领带,而要戴那么多?”“小狗、小猫能穿衣服,为什么其他动物不行?”……

显然,孩子们对绘本内容有了更为深刻的思考,提出的问题充满了哲学意味。有的孩子提出的问题倾向于辩证性,这意味着他善于从不同的角度分析问题,探讨事物的对立统一关系;而有的孩子则更倾向于创造性,这说明他能够发挥想象力,提出新颖独特的见解和解决方案。在探讨相关问题的过程中,我与孩子们一起碰撞出“儿童哲学”的火花,不仅激发了孩子们对“儿童哲学”的兴趣,还培养了他们的批判性思维、创造性思维等哲学素养。

二、渗透活动——立体阅读的支撑

“阅读讨论会”结束后,通过问题“绘本《动物绝对不应该穿衣服》,你还想怎么玩”,我引导孩子们对绘本内容进行多元思考,生成系列渗透性活动。

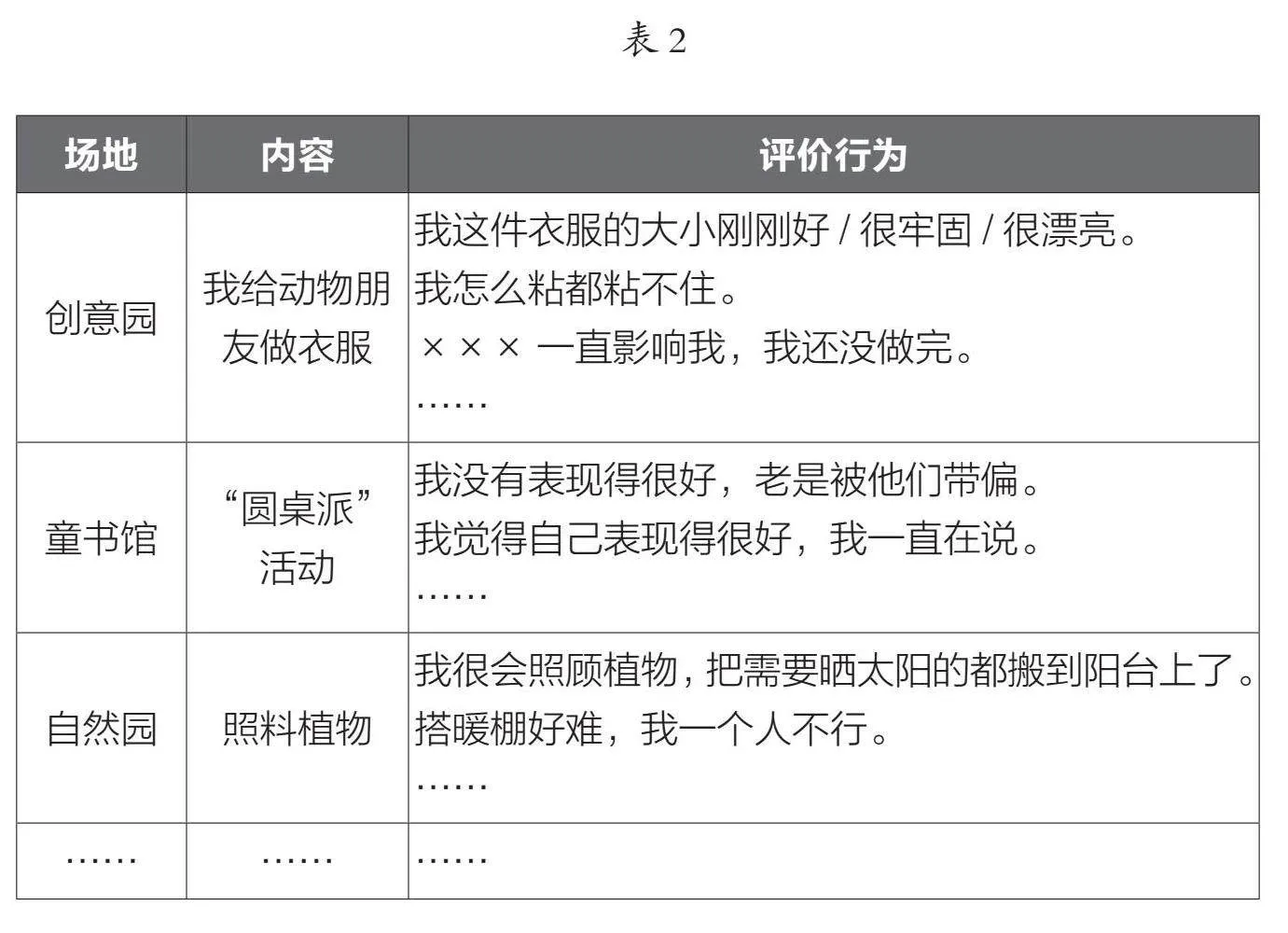

创意园:孩子们自发生成了“我给动物朋友做衣服”的活动,他们使用毛线、绒球、纸箱等低结构材料为动物朋友做衣服。

建构园:孩子们结合冬季的季节特点,为小动物们搭建温暖的家。这些行为的背后是他们对生命的关怀。

童书馆:孩子们围绕绘本《动物绝对不应该穿衣服》开展了“圆桌派”活动,并新编了故事《我给动物朋友穿衣服》。他们充分发挥想象力和创造力,给动物朋友们穿了各种各样的衣服,表达了他们对动物朋友的关爱之情。

自然园:进入冬季后,除了动物会觉得冷,自然角、小菜地的植物会觉得冷吗?它们需要穿衣服吗?围绕这些问题,孩子们查询资料、认真讨论。随后,他们根据了解到的“如何在冬季给植物浇水”“植物是否需要晒太阳”等知识,制作了“植物照料牌”,传递正确的植物照料方式,便于大家一起更好地照顾植物。他们还在小菜地为种植的蔬菜搭上了暖棚,帮助蔬菜抵御寒冷。

探秘园:根据自身兴趣,了解不同的动物喜欢什么。

小剧场:和好朋友一起开动物狂欢会。

在与孩子们对话的过程中,我追随他们的兴趣和需求,从多个领域开展富有“儿童哲学”意味的渗透性活动,从而激发他们自主学习和探索的潜能。

三、多元评价——思维提升的探路

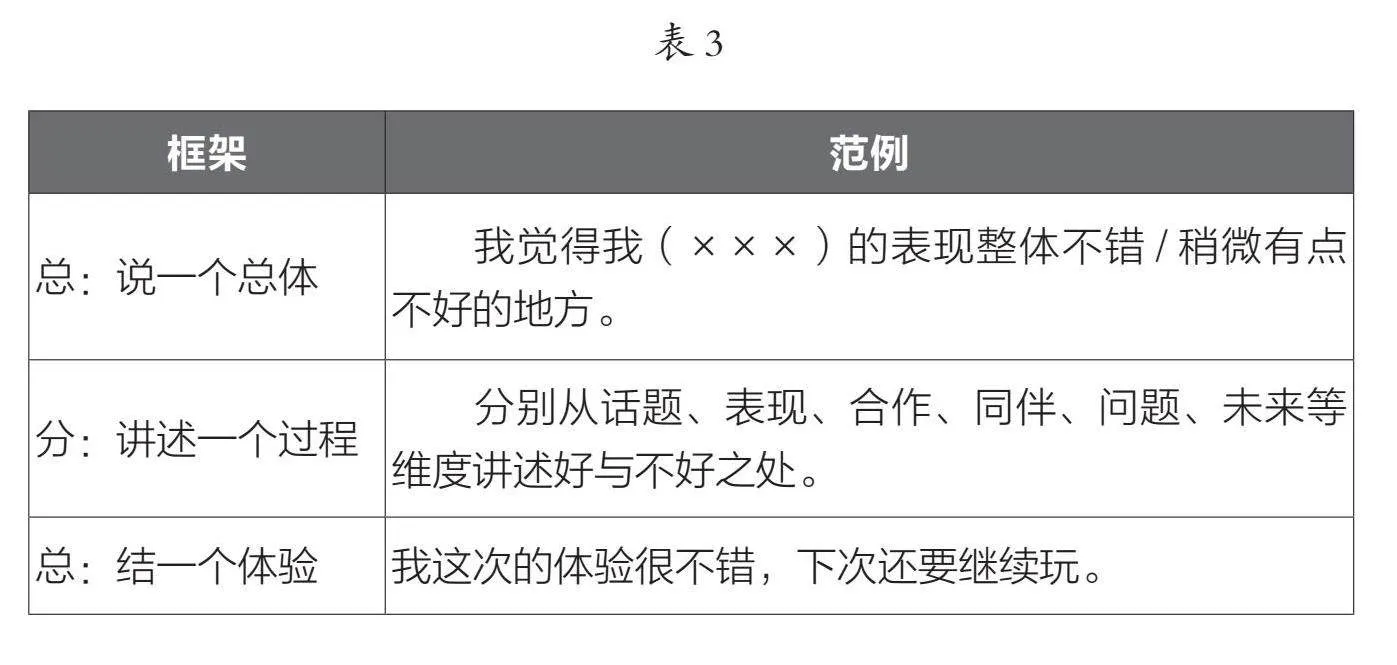

在活动过程中,孩子们往往会自然而然地表现出一些评价行为。这些评价行为可能是针对同伴的表现、活动的安排,甚至是对自己完成任务的情况进行的自发性反馈。比如,表2中孩子们在不同活动中产生的评价行为。我对孩子们的评价内容进行了简要记录,以便更好地了解他们的自我认知和反思能力。以“圆桌派”活动为例,我采访了几名参与“圆桌派”活动的孩子,他们对自己、同伴在“圆桌派”活动中的表现进行了评价。绵绵说:“我表现还行,我(刚刚)讲得挺多的。”晗晗对绵绵评价道:“绵绵说了很多动物不穿衣服的理由,她知道得真多。”郎朗自我评价道:“我觉得我表现不太好,因为我有一个新的想法没有说,就是有的动物的皮毛是它的保护色,所以动物不应该穿衣服。”

孩子们能对自己、同伴进行简单的评价,但他们的评价更侧重即时感受,缺乏聚焦性和延展性。基于“儿童哲学”的视角,从评价的教育价值出发,我立足他们在评价中存在的问题,展开了思考和具体行动。我与孩子们一起商讨出“总—分—总”的评价框架(见表3),以此推动他们循序渐进地展开评价活动。

评价方式不仅限于口头表达,教师要构建包括自我评价、相互评价以及他人评价在内的多元化评价体系。孩子们可以通过与评价版面、成长档案等的互动,进行自我评价、评价他人等。如:在评价版面中记录活动中自己的闪光点,同伴可以为其进行点赞;在绘本阅读活动结束后根据回忆、现场还原等展开评价,并用表征、录音贴等形式记录;可以对自己或同伴在阅读活动中的感受以绘画表征等方式进行记录;等等。教师要学会倾听、解读每一个孩子的评价内容,并用贴纸、符号、录音贴等多种形式与他们互动,通过激励式的评价推动每个孩子获得自主评价的丰富体验。

四、点滴凝思——面向未来的复盘

1.幼儿:思维从“浅层”走向“深层”

在丰富的绘本阅读活动中,幼儿的哲学思维不再流于浅层思考,而是在直接感知、实际操作、亲身体验中循序渐进地进行思维碰撞,包括怀疑批判、提问追问、表达观点、评价他人、独自思考、关怀他人、沟通交流……这种深刻、丰富的活动体验调动着他们学习的积极性和主动性,为他们的未来发展奠定扎实的基础。

2.教师:行动从“看见”走向“支持”

在观察、解读幼儿的基础上,幼儿教师需要关注儿童视角、尊重个体差异、符合幼儿发展规律,寻求满足幼儿需求的教育支持策略。从倾听、理解与尊重每一名幼儿出发,幼儿教师应及时调整自己的教育行为,让绘本阅读活动真正地源于幼儿兴趣、满足幼儿的学习需求。

3.活动:内容从“散点”走向“聚焦”

从话题遴选、活动渗透等方面发力,我在绘本阅读活动中为幼儿提供了适宜的绘本、丰富的活动内容、轻松的活动氛围,并搭建了多元、趣味且适宜的儿童哲学思维发展的平台:关注幼儿源于生活的话题,抓住教育契机;组织“阅读讨论会”,激发幼儿对绘本的阅读与思考;开展渗透性活动,培养幼儿的哲学思维;注重幼儿的评价,促进幼儿哲学思维的发展……从而使绘本阅读活动更具“哲学的味道”“专业的水准”,以此发挥绘本阅读活动支持幼儿获得“可持续发展”的教育价值,成为助推幼儿成长与发展的有力工具。