核心素养视域下高中生物学教学策略分析

【摘要】核心素养视域下的高中生物学教学,强调培养学生的学科核心素养,提倡利用情境教学等有效方法。“基因指导蛋白质的合成”是人教版必修2教材第4章“基因的表达”第1节的内容,教学重点包括RNA的结构和特点、基因指导蛋白质合成的过程以及遗传密码等。以人教版“基因指导蛋白质的合成”教学为例,从情境驱动、问题导向、合作学习、社会实践方面出发,钻研核心素养视域下高中生物学教学策略,以供参考。

【关键词】高中生物学;核心素养;“基因指导蛋白质的合成”

作者简介:张杨(1986—),男,吉林省长春市文理高中。

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(下文简称《课程标准》)规定,核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。核心素养的提出,引发了高中生物学教学的重要变革。以不同维度核心素养的培养为目标,既是进一步深化教学改革的要求,也是一线教师努力的方向。通过培养学生的核心素养,教师可以让他们深入理解和灵活应用生物学知识,提高问题解决能力,成长为具备良好素质及社会责任感的人才。

一、情境驱动,培养学生正确生命观念

在核心素养视域下,真实生动的情境能激发学生的生物学知识学习兴趣和积极性,有利于提升学生的核心素养。为了培养学生正确的生命观念,教师可以通过情境驱动的方式,在与生物学知识有关的情境中引导学生学习、理解生物学概念和原理。同时,教师可以设计不同的学习活动,让情境教学促进学生的主动学习,提升学生的自主学习能力[1]。

以人教版“基因指导蛋白质的合成”教学为例,教师可以通过创设以下两个情境,培养学生的生命观念,实现核心素养培养目标。

(一)情境一—侏罗纪公园一日游

情境描述:假设你是一名生物基因领域专家,被邀请参加一个特别的“侏罗纪公园一日游”活动。在活动中,你需要利用现代生物基因技术,研究复活侏罗纪时期恐龙的可行性。侏罗纪公园里的各种恐龙

的肌肉、骨骼和其他身体部位都是由特定的蛋白质构成的。

教师可以展示恐龙化石图,呈现侏罗纪公园的平面图,播放《侏罗纪世界3》电影片段来吸引学生的注意力。在学生观看片段的过程中,教师要引导学生将自己代入生物基因领域专家的角色,思考在复活恐龙的过程中,基因如何指导蛋白质的合成,蛋白质如何构成恐龙的身体。教师还可以设计一个简单的模拟实验,要求学生使用不同颜色的球(代表不同的氨基酸),模拟将mRNA的序列(用不同长度的绳子来表示)转化为蛋白质(用球链来表示)的过程,即遗传信息的翻译过程。

学生需要分组讨论基因指导蛋白质合成的具体步骤,并且可以使用恐龙作为例子来说明。这一过程可以激发他们对恐龙身体构成的好奇心[2]。在情境中,教师要逐步引导学生进行总结,并思考基因指导蛋白质合成的过程在生物体中的重要性。同时,对于有关复活恐龙的技术是否应该被应用的话题,学生可以在一个有趣的学习环境中展开讨论,进而理解课程知识,培养自身的生命观念。

(二)情境二—细胞内的“生产线”

情境描述:假设恐龙身体的细胞内基因指导蛋白质合成的过程是一条生产线,DNA是生产图纸,RNA是生产线上的工人,核糖体是生产设备,蛋白质是最终的产品,请尝试绘制生产流程图。

教师可以利用多媒体展示不同类型的恐龙,结合细胞内基因指导蛋白质合成的动画,帮助学生形成关于生物学知识的直观印象。同时,教师可以引导学生通过类比的方式,探讨“生产线”上各个环节的作用及其相互关系,理解基因表达的过程。

学生结合教师的引导,能使抽象的生物学概念具体化,加深对生物学知识的记忆。学生可以在情境中理解基因通过转录和翻译指导蛋白质的合成,形成结构与功能观这一生命观念。

二、问题导向,强化学生科学思维能力

《课程标准》提出关于“解决实际问题的思维习惯和能力”的核心素养培养要求。基于问题的核心素养培养活动,能助力学生的思维发展,提升学生的问题解决能力。问题教学以问题为导向,能调动学生的生物学知识学习兴趣,促使学生主动进行思考,探究生物学问题,加深对生物学知识的理解[3]。所以,教师有必要通过问题导向,强化学生的科学思维能力。

在“基因指导蛋白质的合成”一课中,遗传信息的转录是重要的知识。教师可以设计如下问题,引导学生思考基因指导蛋白质合成的细节,使其应用所学生物学知识解决问题:1.你认为转录是什么?转录在生物体内有哪些作用?2.在转录的过程中,DNA的哪条链被用作模板?选择DNA的另一条链可行吗?3.在转录的过程中,RNA聚合酶发挥什么作用?如果缺少RNA聚合酶,会发生什么事?4. DNA与mRNA在结构方面有哪些区别?这些区别对mRNA的功能有何影响?5.影响转录的速率或效率的因素有哪些?这些因素是怎样发挥作用的?

之后,教师可以引导学生参考核糖和脱氧核糖的结构模式图,总结RNA是什么物质,为什么mRNA适于作为DNA的信使。学生通过分析可以发现:虽然组成RNA的五碳糖是核糖而不是脱氧核糖(这也是DNA与RNA的区别),但是RNA的分子与DNA的分子极为相似,RNA的分子也是由核苷酸连接而成的。正因如此,RNA才具备准确传递遗传信息的可能性[4]。教师还可以参考DNA与RNA在化学组成上的区别,让学生理解遗传信息的转录细节以及核糖与脱氧核糖的区别,再适时提出问题:“DNA的遗传信息是怎样传给mRNA的?”这一问题有利于让学生在图示的辅助下,结合自己的理解,回顾和分析遗传信息的转录过程,建构知识体系。

对于遗传信息的翻译的知识,教师可以让学生思考以下问题,进而为学生总结遗传信息的翻译过程及其在蛋白质合成中的重要性:1. mRNA上的遗传密码该怎样破解?每个氨基酸对应的密码子只有一个还是有多个?2.核糖体在翻译的过程中作用是什么?核糖体的作用是怎样发挥的?3.翻译是如何起始和终止的?起始密码子和终止密码子在这个过程中发挥什么作用?4.如果在翻译过程中出现错误,细胞是否有识别并修正这些错误的机制?

通过设计问题,教师不仅能引导学生深入理解遗传信息的转录和翻译的过程,还能锻炼他们的科学思维和问题解决能力,从而提高他们的核心素养。

三、合作学习,提升学生科学探究能力

《课程标准》指出,学生应在探究中,乐于并善于开展团队合作,勇于创新。合作学习提倡学生之间进行交流,有利于学生通过小组探究等方式,实现对生物学知识的共同建构[5]。运用合作学习方法开展教学,能够培养学生的团队合作精神和沟通能力,使学生具备良好的社会适应能力。因此,教师可以设计合作学习方案,鼓励学生在小组内充分发挥自己的优势,提升合作学习效果,培养他们的学习能力和科学探究能力。

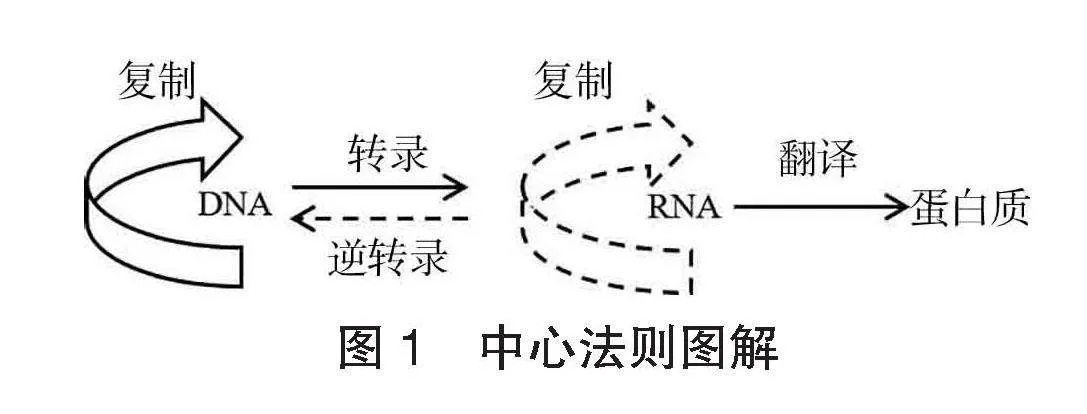

在“基因指导蛋白质的合成”一课中,中心法则也是重要的知识,因为中心法则揭示了生物体内遗传信息的传递和表达的过程。学生通过学习中心法则,能理解生命的本质和生物的多样性,这为他们进行科学探究提供了重要的理论依据。教师可以设计主题为“中心法则探秘之旅”的合作学习活动。在这个活动中,学生需要达成的合作学习目标包括:1.能理解中心法则、DNA的复制和遗传信息的转录、翻译过程;2.能提出问题、做出假设、合作实验、分析数据,形成一定的科学探究能力;3.能在合作中与小组成员主动交流、沟通,互帮互助。教师具体可以按照以下步骤组织这个活动。

首先,学生要进行分组并领取学习资料、实验材料,明确本组的探究任务,如“探究DNA复制的准确性”“探究转录过程中的碱基配对规则”“探究翻译过程中的遗传密码破解”等。

其次,教师可以简要介绍中心法则的概念,要求各个小组在规定时间内搜集、整理资料,提出具体的探究问题并做出假设。小组成员要结合假设共同设计模拟实验,验证假设。在实验中,小组成员要观察、记录和分析实验现象,思考改进实验设计的方法。

再次,实验结束后,各小组要整理和分析实验数据,检验本组假设的正确性,并就实验结果进行讨论,参考如图1所示的中心法则图解(虚线表示少数生物的遗传信息的流向),总结中心法则涉及的相关过程的特点和规律。每个小组要派一名代表,向师生展示本组的合作学习成果。在小组代表展示的过程中,教师可以鼓励其他小组进行提问,以促进全班学生的深入互动和交流。

图1 中心法则图解

最后,教师要对各小组的合作学习成果进行评价,肯定学生积极的态度和优秀的成果。同时,教师也要指出各个小组应改进的地方,对中心法则的相关知识进行总结,强调其在本章学习中的重要性。

在这样的合作学习中,学生通过假设、研究、实验、总结,既可以理解生物学知识的本质,又可以明确中心法则在基因工程、生物制药等领域的价值。合作学习在高中生物学教学中的应用,可以培养学生良好的科学探究素养。

四、社会实践,增强学生社会责任意识

核心素养视域下的高中生物学教学,提倡教师设计与生物学课程相关的课外科技活动和社会实践活动。教师可以结合教学内容组织社会实践活动,培养学生的使命感,增强学生的社会责任意识,提升学生的社会适应能力[6]。

在“基因指导蛋白质的合成”一课中,教师可以通过如下社会实践引导学生组建社会实践小分队,让每个小队分别完成不同的实践任务,旨在加深学生对基因指导蛋白质合成过程的理解。

社会实践背景:抗菌药物能抑制细菌的生长,它们的抗菌机制值得探讨。请结合课程内容,设计社会实践方案,研究不同抗菌药物可用于治疗疾病的原理,再根据自己的心得体会,畅想未来生物制药领域的创新成果并进行交流。

为了开展社会实践,第一步,每个小队需要选择一种与基因指导蛋白质合成相关的药物进行研究,如红霉素、环丙沙星、利福平等。小队成员需要分工合作,通过图书馆、互联网等渠道,搜集有关所选药物的资料,了解所选药物的研发背景、应用现状、争议点等。

第二步,各小队需要利用课后时间到本地制药厂进行实践;采访相关领域的专家或学者,了解他们关于所选药物的看法和建议;设计问卷,针对所选药物的应用,利用微信公众号、微博等进行调查,收集公众的意见,了解公众对所选药物的认知程度和使用

感受。

第三步,各小队需要围绕社会实践进行交流。每个小队需要选出一名代表,从基因指导蛋白质合成的角度,汇报本队的社会实践成果和提出本队的药物研究观点。在此期间,其他小队可以发表本队的观点。

通过这样的社会实践,学生能了解红霉素、环丙沙星、利福平等抗菌药物的特性和药物的抗菌机制(红霉素能与核糖体结合,抑制肽链的延伸;环丙沙星能抑制DNA的复制;利福平能降低RNA聚合酶的活性),深刻理解基因指导蛋白质合成的过程,而且能增强在基因技术应用方面的社会责任意识,实现核心素养的发展[7]。

结语

简而言之,课程改革的进一步深化,使核心素养成为教育领域的研究热点。核心素养视域下高中生物学教学的新要求包括重视核心素养的培养、强调情境教学、注重跨学科融合以及关注社会议题等。采取有效的高中生物学教学策略落实这些新要求,有助于提高学生的生物学学科核心素养,为他们今后的深入学习和可持续发展夯实根基。教师在后续开展教学研究与实践时,要树立核心素养培养意识,将核心素养落实到具体的教学过程中,有效达成教学目标,推动高中生物学教学改革。

【参考文献】

[1]程晓春.指向生物学科核心素养的高中生物教学策略探究[J].考试周刊,2023(28):105-109.

[2]封婷婷.基于核心素养的高中生物教学对策[J].天津教育,2023(15):81-83.

[3]杨成利.基于核心素养培养的高中生物教学实践研究:以“基因指导蛋白质的合成”一课为例

[J].新课程研究,2023(11):32-34.

[4]刘西芹.基于核心素养培育的高中生物教学策略探究[J].学周刊,2023(6):94-96.

[5]许大苗.核心素养视域下学生科学思维能力培养策略研究:以高中生物教学实践为例[J].高考,2022(30):76-78.

[6]李永团.基于核心素养的高中生物教学:以人教版“基因指导蛋白质的合成”教学为例[J].陕西教育(教学版),2022(7/8):118-119.

[7]葛成虹.基于核心素养的高中生物教学分析[J].文理导航(中旬),2022(7):10-12.