唐代纪功碑的前世今生

唐代的开放为中国封建社会带来了空前繁荣的文化交流。随着经济的蓬勃发展,唐代碑文化繁荣兴盛,无论是帝王将相还是平民百姓都对立碑予以高度重视。这段时期,唐王朝与当时的西域地区(中国新疆及其以西的伊朗、阿富汗等地)保持了密切的交往和贸易往来,许多从西域地区引进的佛教文化、艺术和知识开始在中国广泛传播。这些刻在碑石上的经书和文字被认为是唐代碑刻艺术的重要组成部分。

一、中国的西域纪功碑与西方古代的碑

通过碑刻来纪念战事的胜利的行为,在世界各地区的不同文明中都存在。这与人们对金石坚固品质的敬仰相关,期望将战事功勋寄托于不朽的碑刻,永远流传。

(一)西域纪功碑

在中国,汉文化的石刻方式起初偏重于文字表述,后逐渐产生有固定形制的碑石,再后来便出现了古代石刻中最早的类别——纪功碑。

纪功碑的起源可以追溯到东汉永元元年(89),当时窦宪抗击匈奴的胜利被刻石铭记,史称“勒铭燕然”。该铭文被记录在《后汉书》中,形成了中国古代纪念战事功绩勒铭的传统。近年来,学者对《燕然山铭》刻石做了摹拓、释文和研究,发现其对研究汉代历史和纪功碑的起源有着重要意义。

新疆是古代丝绸之路的重要枢纽,当地出土的石刻碑文记录了众多重要的历史事件。其中很大一部分出土于吐鲁番古墓b27ef0b71f214ccc8087bbcd03c22fcbfaa29e1f11e258316ae56d937bc684c9,还有一些发现于荒郊野外。

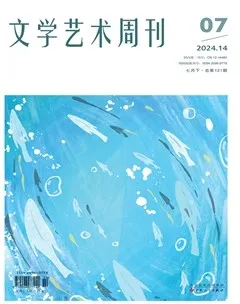

《任尚碑》(见图 1)是汉代西域地区最早的纪功碑之一,刻于东汉永元五年(93),于1957年在新疆巴里坤被发现。《任尚碑》整体造型为不规则的条形,颜色以青灰色为主,高148厘米,宽65—70厘米,厚37—52厘米,碑额镌刻有“汉平戎(夷)碑”,碑文共五行,每行十余字,但大部分字迹已漫漶。碑体无撰 书人姓名,字体介于篆书与隶书之间。据《后汉书》载,该碑文主要记载任尚参与抗击匈奴 的事迹,见证了国家统一的历程,确立了边塞战事胜利纪功的程式。[1]

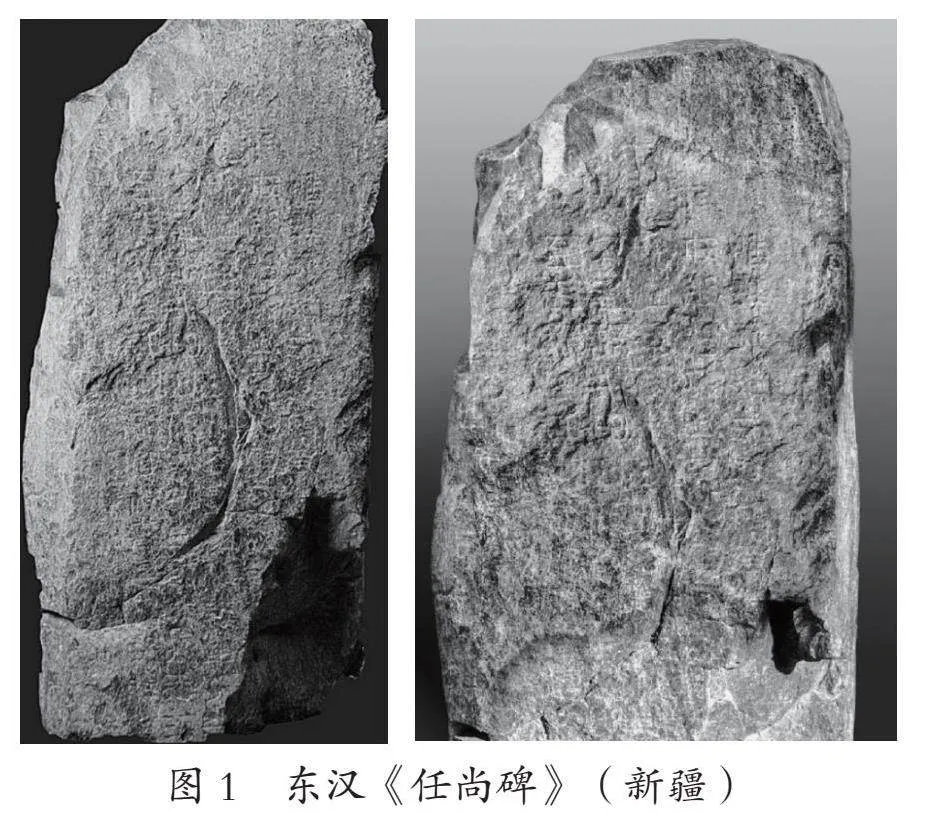

焕彩沟石刻(见图2),现位于新疆哈密市伊州区,是一块未经人工造型的天然岩石,形状近似于长方体,南北长度超过3米,东西长度1米有余,高近2米。焕彩沟石刻南侧有隶书碑文,但因风蚀水浸石刻表面斑驳不平,大部分字迹模糊不清,字数及行数也难以识别。唯有右端第一行的十一个字可辨,为“唯汉永和五年六月十二日”,第二行有“沙海” 二字。该石刻虽字迹模糊,但其日期刻文印证了中国人在汉代西域地区的纪事活动。

姜行本纪功碑,又称“唐碑”或“天山碑”,最初刻于东汉,到唐代利用汉碑进行再刻,碑上有楷书“唐姜行本”“贞观”“十四年六月”等字样。姜行本纪功碑的拓片尺寸约 为160厘米 ×60厘米,是研究贞观时期西北地区政治、军事和文化的重要资料。碑文记述了唐代远征军的强大阵容、兵力配置,再现了高昌之役的真实场景。该碑刻是研究唐代初期西域地区政治、经济、文化的重要资料,记录了唐太宗在高昌故地采取的一系列加强防务的重要措施,是唐王朝加强对西域管理的历史见证。

通过以上石刻,我们窥见了中国古代西域地区对战事胜利的纪念方式及其对后世的影响。这些石刻作为重要的历史文献,为研究中国古代边塞战事、国家统一及西域治理等内容提供了宝贵的实物资料。

(二)古代西方的碑

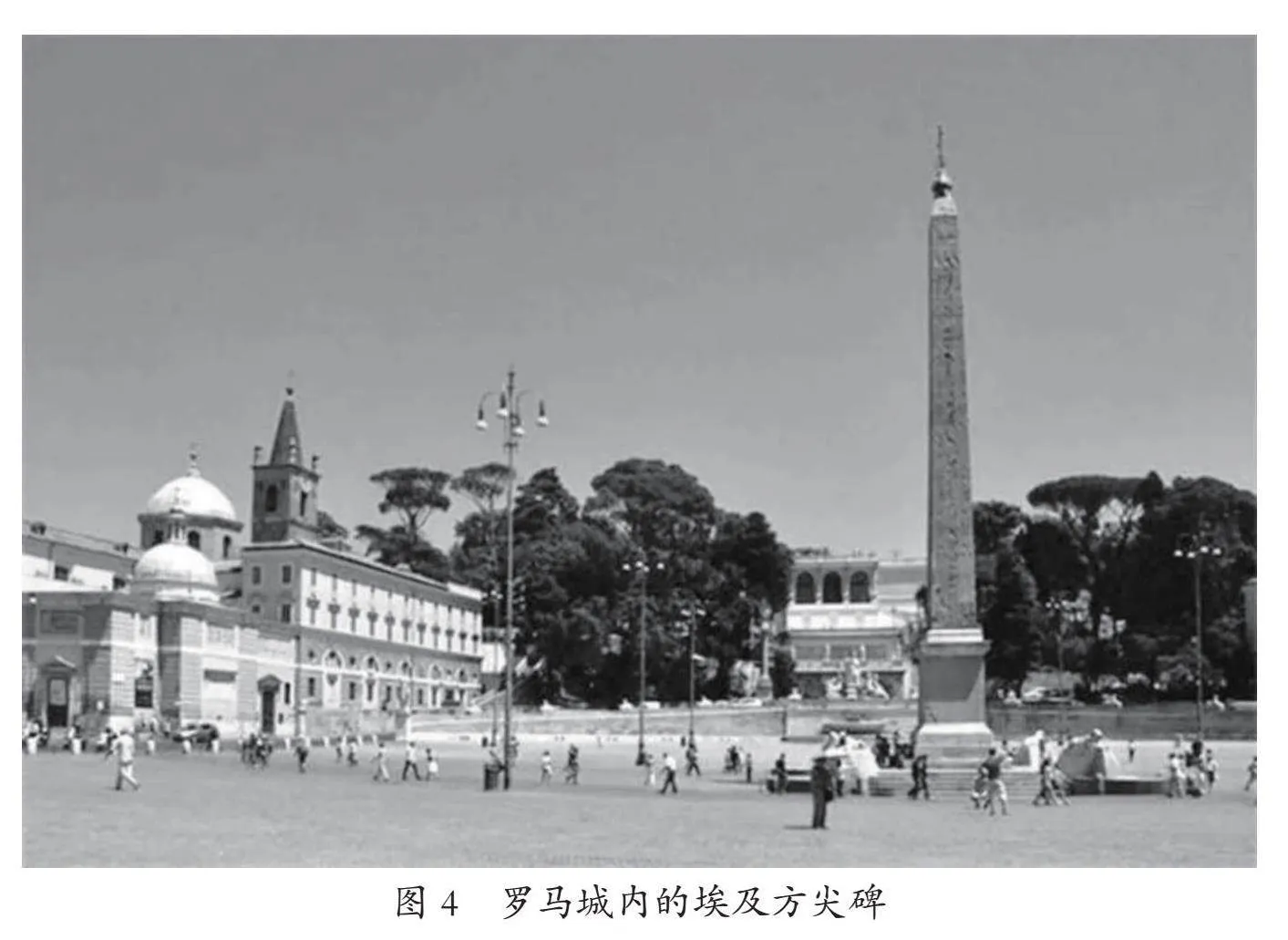

西方也有与中国石碑造型相仿的碑,主要有古埃及、古希腊和古罗马的墓碑和纪念碑。这些碑通常体积庞大,常采用方形或条形的制式,其中以方尖碑(Obelisk)最为著名。

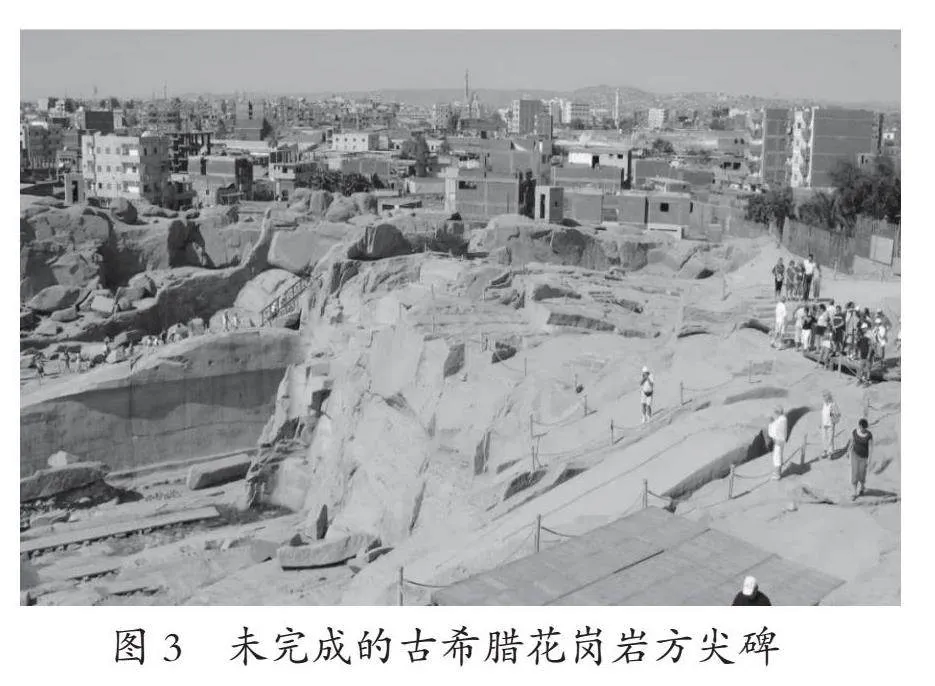

方尖碑是一种具有装饰功能的巨大石柱, 这类石柱集雕刻、线脚、檐口于一体,设计独特。方尖碑为尖顶方柱结构,基部呈正方形,向上逐渐收窄直至形成类似金字塔尖端的形状,顶部通常饰以金、铜或合金等材质。方尖碑通常由整块的花岗岩或石英岩雕琢而成。在新王国时期,埃及工匠偏好使用来自尼罗河上游阿斯旺地区的表面光滑且质地优良的红花岗岩来制作方尖碑,这也使其重量达到了数百吨,后来古希腊人也采用这种材料来建造方尖碑(见图3)。

最早的方尖碑的建造活动可以追溯到埃及古王国时期的第四王朝,尽管遗存数量有限,但已知的当时方尖碑的高度并未超过3米。现存最为完整的一座古埃及方尖碑是第十二王朝时期建造的,建造目的是为了庆祝法老塞索斯特里斯一世加冕。这座方尖碑高达20.7米,重达121吨。进入新王国时期后,埃及方尖碑的高度普遍超过了20米。古罗马人从埃及搬来许 多方尖碑,罗马城现存最高的古埃及方尖碑高达32米,重约230吨(见图4)。

最初,方尖碑象征着巫术,被认为拥有创造奇迹的能力,被视为赫利奥坡里斯太阳神的象征性的创世标志。这些碑通常被置于神庙入口两侧,当阳光照射到碑顶时会反射出金色光芒,象征着太阳的光辉与生命的活力,因此被视为太阳崇拜的重要象征。碑体四面雕刻着象形文字和图像,内容涵盖宗教性文辞以及法老的事迹。方尖碑不仅是法老权力的体现,也承载着古埃及人对最高神阿蒙的尊崇之情,是国家权威的标志。碑上的象形文字记载了埃及在对外战争中的胜利、庆典以及其他具有重要意义的历史事件,是纪功记事的重要物证。[1]

方尖碑不仅是古代西方建筑与雕刻艺术的杰作,也是文化、宗教和历史的载体,见证了当时西方社会的宗教信仰、政治权力、对外征战和文化交流的历史。

唐代西域地区与古代西方社会在碑刻文化上呈现出一定的相似性:均倾向于使用大型方形石柱或石板来立碑,在视觉上呈现出强烈的庄严感。尽管发源于不同的文明,却都发挥着纪功记事的类似功能。

在具体的文化内容和审美内涵上,两者虽都具备纪功的功能,但也展现出了明显的差异:中国碑刻的文字记录更详细,注重事件的具体内容的详尽性,反映了中国古代对文字记载的重视,以及文字在文化中的核心地位;相比之下,古代西方社会的纪功碑则更侧重于通过造型传达庄严、宏伟的感觉,彰显纪念意图,体现了西方碑刻对视觉冲击力和象征意义的强调。

中国古代西域文明与西方古代社会在纪功 碑的使用上既有交汇也有分野,反映了不同文化对于历史、艺术和社会事件记录的独特视角和处理方式。

二、唐陵纪功碑

唐代社会经济蓬勃发展,是碑刻文化的鼎 盛时期。这一时期的帝陵碑刻不仅是纪念皇帝功绩的重要方式,更是其文化成就与艺术创新的象征,是对当时政治、文化、艺术成就的集中展示。

(一)唐代碑刻的特征

在隋唐之前,碑刻的建造与应用并未出现明确的规范,唐碑的特征就在于其规范化的制作流程、丰富多样的纹饰样式以及书法上的创 新和完善。

螭首、碑身、龟趺三部分的碑式典范于此时正式确立,成为唐碑较为普遍的形制并为历代所遵循。[1]由于唐代墓碑的体积庞大,其碑额与碑身只能分开加工和雕刻。唐代墓碑的碑身宽而厚,呈高大的扁块状,视觉上呈现出厚实、坚稳的特征,这与古代西域及古代西方的碑都有相似之处。这样的碑石不论是矗立在野外抑或是在博物馆,其巨大的体量和气势都令其特征不会被消磨掉(见图5)。

(二)唐代碑刻的功能性及实例

早期的中国石碑因所在场所不同,具有多样化的功能。立在坟墓边的石碑,最初用于系绳索拉动棺木进入墓穴,后演变为墓碑和神道碑,用来记录墓主人的姓名和生平事迹。这种文字记录方式逐渐扩展到门前的日影石和拴马石上,并成为其主要功能之一。

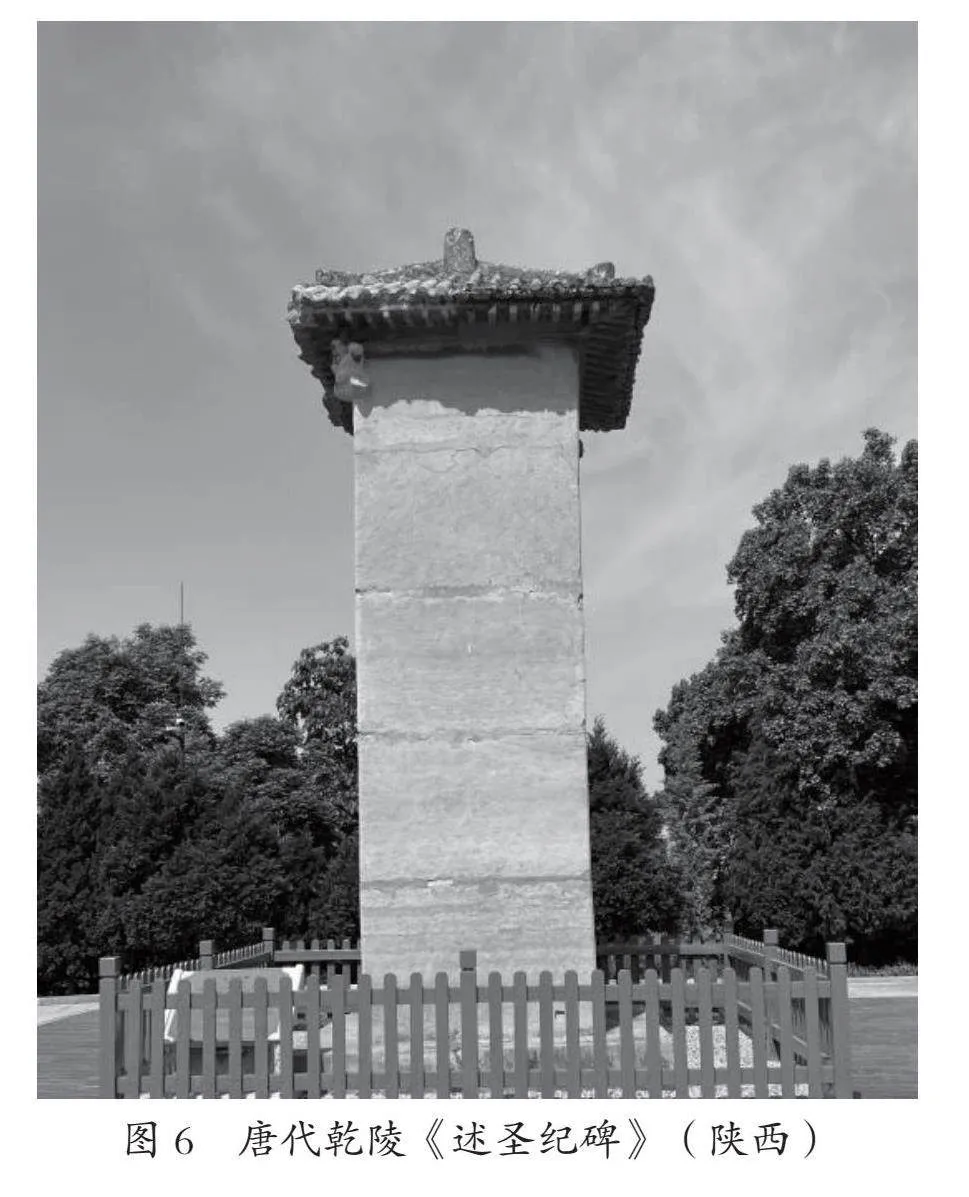

乾陵是唐高宗李治和武则天的合葬陵墓,陵前立有两块巨大的石碑,西侧是《述圣纪碑》,东侧是无字碑。

《述圣纪碑》(见图6)由武则天亲笔撰写,共五千余字,四十六行,采用唐中宗李显的楷书。碑文主要歌颂唐高宗的功绩和德行,是唐代纪功碑的典范之作。该碑高7.5米,宽1.86米,总重89.6吨,碑顶为庑殿式顶盖,因其外观特征也被称为“七节碑”。

无字碑为武则天立,由一块完整的巨石雕刻而成,给人一种凝重厚实、浑然一体的美感。该碑的碑额未标注碑名,但碑首雕刻有八条螭龙,巧妙地交缠在一起,鳞片和筋骨清晰可见,造型生动有力。碑两侧刻有升龙图样,线条刻画细致入微,龙身腾空而起,栩栩如生。碑座正面刻有狮马图:马匹低头屈膝,温顺可爱;狮子昂首瞪眼,威严庄重。此外,碑身上的线刻流畅细腻,风韵犹存。有观点认为,武则天立此碑是为夸耀自己功绩之大,无法用文字表达。作为一个富有政治才干和理想的统治者,武则天在位期间巩固发展了贞观之治,为开元盛世奠定了基础,这样的观点深化了纪功碑的特征。

(三)唐代帝陵碑刻与西域的联系及自身转变

在前人研究中,已存在能明确证实唐代碑刻对西域碑刻存在影响的研究成果:陕西省考古研究院张建林教授在唐代陵墓石刻制度对周边影响的讲座中提到:“通过实地考察比较,唐代庑殿式碑首的两种形式:以述圣纪碑为代表的较写实的仿木构瓦作屋顶成为吐蕃碑刻中噶琼寺碑仿制的对象;以石台孝经碑为代表的变相庑殿式碑首,四周雕卷云纹被大多数吐蕃碑刻所效仿。”

唐代碑刻的显著变化之一是其体量的增加,尤其在碑的厚度方面。经对比发现,中国早期的碑相对较薄,进入唐代后碑体开始显著增厚,形态由原先的薄板式逐渐向立柱式和方碑式转变。特别是在唐代皇帝的陵墓中,方形且体积较大的碑刻时有出现,浮雕线刻水平也有所提高。同9irFUwYgCS5GDaByTJioOj3IAYnHEzokTW+Wc3Sxijo=时,其碑文和雕刻艺术在风格与技术层面呈现出明显的西域特色,如典型的胡风和突厥风格的刻线和刻法,且有受西域石窟艺术影响出现的佛教和波斯文化元素。如陕西西安大雁塔窟内的壁画和浮雕,融合了当时印度、突厥、回鹘等地的艺术元素。唐代帝陵碑刻所采用的石材多是较为坚硬的石料,如花岗岩、石灰岩和青石等。这些石材大多来自西域地区,在唐王朝与西域地区的贸易往来和文化交流中,经过漫长的搬运输送到中原地区。

唐代碑刻最显著的变化——碑体变厚,是其融合西域文化与审美的结果。唐代是中国碑刻艺术的重要发展阶段,也是中原与西域文化交流的历史见证。

唐代作为中国历史上的一个文化高峰,其碑刻艺术的发展反映了当时社会文化的多样性,体现了中原地区与西域地区的交流合作。笔者 通过研究不同时期和不同地域具有代表性的纪功碑,阐明了其彰显的中国古代文化的内涵及 其在文化交流中的地位。唐代纪功碑不仅是对历史事件的纪念,也是对多元文化的传承,它将过去的文化精髓传递至今,影响着现代社会的文化构建。

基金项目:2022 年度陕西省教育厅青年创新团队科研计划项目“唐代美术与西域文明融合研究”阶段性研究成果,项目编号:22JP061。

[作者简介]龚倩玺,女,汉族,江苏无锡人,西安美术学院硕士研究生在读,研究方向为版画艺术。

[1] 出自卢蓉《中国墓碑研究》,苏州大学2013年度博士研究生毕业论文。

[1] 出自令狐若明《方尖碑:古埃及最有特色的建筑遗存》,《大众考古》2017年第3期。

[1] 出自马利清《纪功刻石的文本传统与〈任尚碑〉反映的“历史事实”》,《中国人民大学学报》2017年第1期。