跨文化视域下《诗经》意象翻译的对比研究

一、“意象”的含义

意象是“意”和“象”的统一体。“意”(image)即人的主观情感,“象”(symbol)即表意的符号及形象。意象,指写作者的主观情志和外在物象的结合,是客观物象经过创作主体的情感活动创造出来的艺术形象。写作者借物抒情,以“象”表“意”,创作出具有个性特征的文学形象。读者通过作品中的意象,品味其中之意蕴,获得美的享受。

意象具有鲜明的文化特性。不同的文化常常呈现不同的物象;相同的物象在不同民族的语言中往往被赋予不同的文化内涵和联想意义,成为具有独特文化内涵的文学形象和文化意象。如中国文化中的“梅兰菊竹”等植物意象代表了坚毅正直,是历代士大夫所追求的高 尚的品格。而在西方文化中,玫瑰象征着爱情,康乃馨象征母爱或敬意。典型的意象体现了特定文化的认知方式、思维方式和审美情趣。

意象是诗歌的主要文学手段。诗歌多用生动典型的意象、简洁浓缩的语言表现复杂而含蓄的情感。翻译作为一种跨文化交际的活动,在再现源语的语义信息和文体风格的同时,也要准确地传递源语的文化信息,从而实现信息传真和功能对等。为此,在诗歌翻译中译者应当注重源语和目标语意象的文化差异,选择适当的翻译策略,让目标语读者从译文中所获得的信息和联想与源语读者从原文中所获得的信息和联想等同或大体相同。

二、《诗经》及其意象

《诗经》是中国第一部诗歌总集和中华文化元典之一,有305首诗歌,流传于自西周初年到春秋中叶五百多年间的中原等地,经采集编纂成册。《诗经》分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”即国风,共160首,为民间歌曲,记录了十五个诸侯国的风土人情,真实反映了劳动人民朴素广阔的社会生活。“雅”包 括大雅、小雅,为宫廷乐歌,主要反映贵族阶层的生活。“颂”是宗庙祭祀的歌曲,内容多为歌颂祖先功业。

作为最初的民谣式的诗歌总集,《诗经》里充满了各种各样生动鲜活的意象。这些意象是《诗经》的灵魂,是《诗经》传情达意、制造意境的重要媒介。它们所呈现的一幅幅生动逼真的生活画面,表达了先民丰富的思想、情感和审美,赋予《诗经》以直观而又含蓄的意 蕴美。《诗经》中的意象可分为自然意象(植 物、动物等意象)、社会意象和神话意象三大类。其中很多延续至今,成为典型的文化意象。

三、《诗经》意象翻译的对比研究——以《关雎》为例

(一)《关雎》中的意象及其翻译

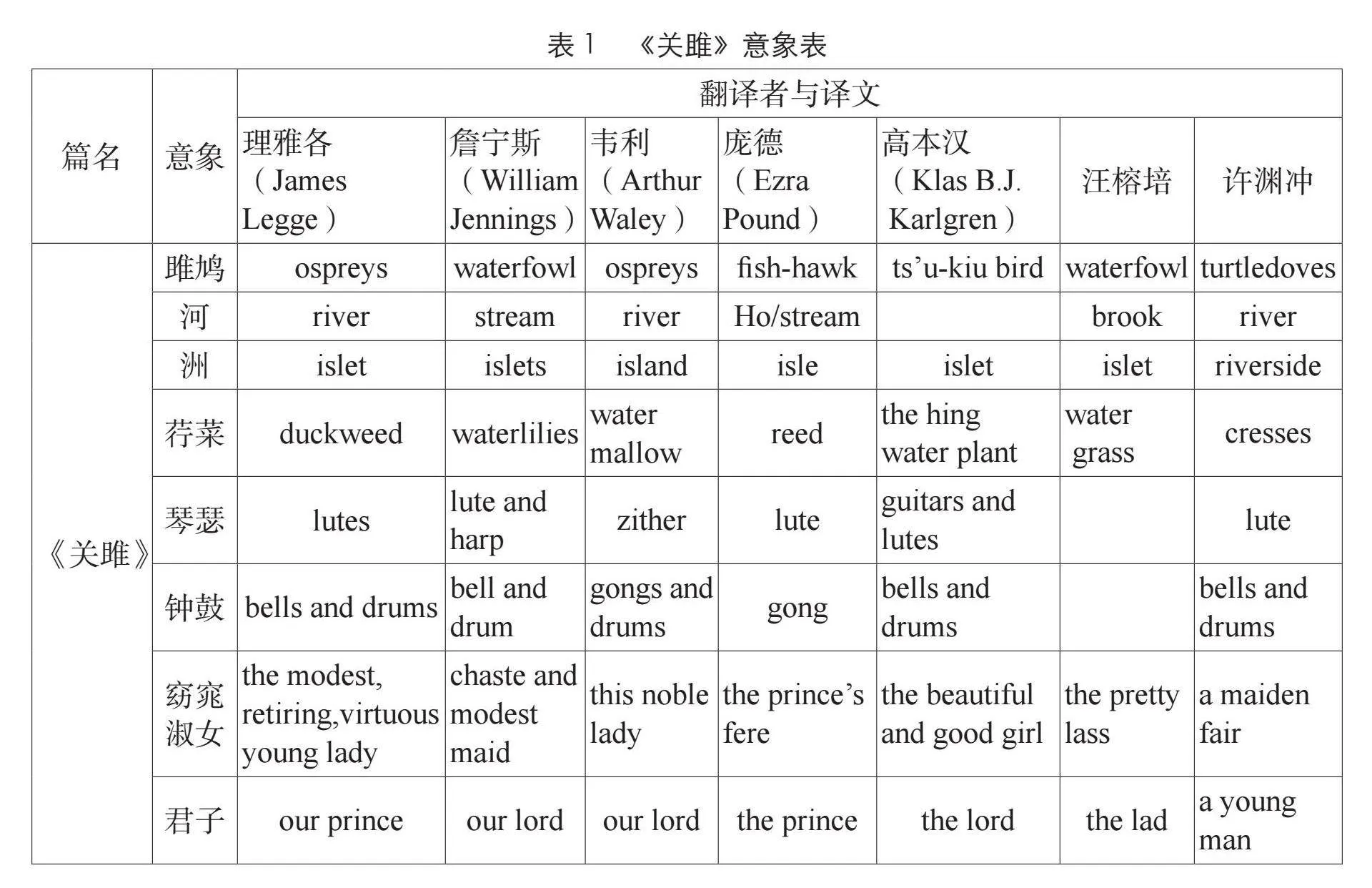

《关雎》中有八大意象,即雎鸠、河、洲、荇菜、琴瑟、钟鼓、窈窕淑女、君子。它们的英文翻译见表1。

关雎,意即和鸣的雎鸠。雎鸠是一种凶猛的鱼鹰。理雅各和韦利将它译为ospreys (鹗),庞德译成fish-hawk(鱼鹰),与原文语义相一致。詹宁斯和汪榕培译为waterfowl(水禽),许渊冲译为turtledoves(斑鸠),语义与原文略有出入。高本汉翻译成ts’u-kiu bird(雎鸠鸟),部分音译。再有是荇菜的翻译。荇菜是一种多年生水生草本植物,叶子呈 圆形或卵圆形,漂浮于水面,根生在水底,花朵为鲜黄色。荇菜具有观赏价值,也可入药,还是上古的美食。理雅各将其译成duckweed,意为浮萍,可食用,但并非荇菜。詹宁斯的译文waterlilies,意为睡莲。睡莲叶类似荇菜,但属于不同的植物类别。许渊冲译为cress,即水芹,一种常见的长在水边的植物,形状与荇菜 相异。汪榕培和高本汉分别译作watergrass和waterplant,意为水生植物,意思比较笼统。

诗中另有琴和瑟两个意象。据传,伏羲发明了琴瑟两种乐器。琴初为五弦,后为七弦,古代置于贵宾前弹奏,客人静默凝神赏乐。瑟较大,共二十五弦,置于屏风之后弹奏背景音乐,客人常围坐闲谈宴乐。两乐器可合作演奏,音调丰富调和,成语“琴瑟和鸣”因此而来。译文中琴瑟的翻译有五种,理雅各、庞德、许渊冲将其译作lute(古琵琶);韦利译为zither(齐特尔琴);詹宁斯译为luteandharp(古琵琶和竖琴);高本汉为guitarsandlutes(吉他和古琵琶);汪榕培将琴瑟略去不译。

诗中还有两个人物形象,即“窈窕淑女”和“君子”。这两个意象更是承载了丰富的文化内涵,已成为中华传统文化中的典型意象。它们意指外表青春年少、美丽英俊的人,以及拥有纯洁、善良、温婉的个性和美德。这两个意象在几位译者的译文中差异较大,折射出了不同译者的翻译理念和风格。

(二)影响《关雎》意象翻译的因素分析

1.译者的文化背景和身份

文中所列举的七位译者,涉及古今中外,有巨大的文化背景差异。其中,理雅各是最早英译《诗经》的英国汉学家,他的首个英文版《诗经》于1871年出版,1876年出版第二版。詹宁斯是19世纪的美国汉学家,其《诗经》翻译受理雅各的影响。韦利、庞德和高本汉则 是20世纪的汉学家,分别来自英国、美国和瑞典。汪榕培和许渊冲是当代中国的翻译家,母 语是汉语。比较以上几大意象的翻译,可以看 到有西方文化背景的译者在翻译中更多地使用“归化”的方法,更多使用译入语中的文化负载词,如lord(勋爵)、prince(王子)、lady(贵族夫人)是英语中贵族或王室的称谓,lute、harp、zither和guitar则是典型的西洋乐器。反观两位中国的当代译者的翻译,意象的 选择更接近中国文化特色,更符合现代人对这首古老的爱情诗的理解和文化认同。

2.译者的翻译观

理雅各的翻译观强调对原文的忠实,而且还特别重视《诗经》的政治性,因此他翻译“窈窕淑女”这一意象为“themodest,retiring,virtuous,younglady”(谦逊、腼腆、品行端正的年轻姑娘),更倾向于对女子品行的描述,即《毛诗序》所说的“后妃之德”。庞德作为意象主义诗歌的创始人,他更重视诗歌通 过意象所构建的生动的意境。他对整首诗的翻译在形式与语义上改动较大。虽然在对以上意象的翻译上他和其他译者大同小异,但他的译文中还添加了更多的意象,如开篇的“关关”的叫声变成了“hid”(神秘的);中间的“darkandclear(water)”,是君子对女子美貌和品德的直接赞美和追求,将美丽贞洁的女子比作幽深清纯的河水;后面辗转反侧时联想到女子的“robe”,则表明王子朝思暮想,梦见女子身披罗衣、脉脉含羞。经过译者的再创作,译诗和原诗意象虽不尽相同,却具有相似的意境,使这首古老的爱情诗具有了现代气息。许渊冲的译文精练工整,意象的选择体现了他所提倡的诗歌翻译音美、形美、意美的“三美”原则。

3.译者对原诗的理解和翻译策略的运用

译者对原文的理解不同,呈现的译文也不相同,这在《关雎》意象的翻译中也能窥见一斑。《诗经》里的诗歌创作于中国两千多年前的西周早期到春秋中期,当时的社会形态及生产生活方式和现在大相径庭。《诗经》中的古汉语也给理解诗歌带来了一定的困难。在《关雎》的翻译中,英译呈现多样性,“雎鸠”的翻译有五种,“荇菜”的翻译则有七种,各不 相同。可能是为了规避误译,有的译者采用音译、上义词或不译等翻译策略,如高本汉的“ts’u-kiubird”“hingwaterplant”,汪榕培的“watergrass”及对“琴瑟”“钟鼓”意象词的省译。

四、结语

本文通过对《诗经》中的首篇诗歌《关雎》的不同译文的比较,指出不同译者对其意 象翻译的异同,浅析产生翻译差异的主要原因。翻译是一种跨文化的交际行为,是文化交流和传播的重要途径。《诗经》这部中华文化经典自19世纪始,被西方汉学家英译,得以与英语为母语的读者见面,架起了一座东西方文化交流的桥梁。古典诗歌翻译,作为跨文化传播的手段之一,须注重其中历史文化内涵的传译,更须注重其文学审美价值的保留。意象作为诗歌的灵魂和文化的符号,在诗歌翻译中有重要的地位,其跨文化传播的价值值得深入研究。

[作者简介]阮金菊,女,汉族,湖北武汉人,中南民族大学外语学院副教授,硕士,研究方向为应用语言学和翻译学。