姚晨《此山彼水》的动机源起、呈现与演进

《此山彼水》系作曲家姚晨受密歇根州立 大学音乐学院单簧管教授之邀创作的单簧管作 品,委托者期待此作品能与德彪西《单簧管狂 想曲》形成某种联系,故姚晨自《单簧管狂想 曲》中选取若干主题动机,并对其进行五声化 处理,赋予其鲜明的民族特性,进而以渐进式 展开、材料交叠状态的转变、融合中国古典调 式音乐元素创作而成。正如作曲家所说:“我 将带领德彪西领略中国的山山水水。”本文从 该作品来源于德彪西《单簧管狂想曲》的主题 动机入手,着眼于作曲家对动机的个性化处理 方式及自由幻想式发展分析其艺术特色。

一、作品的动机来源

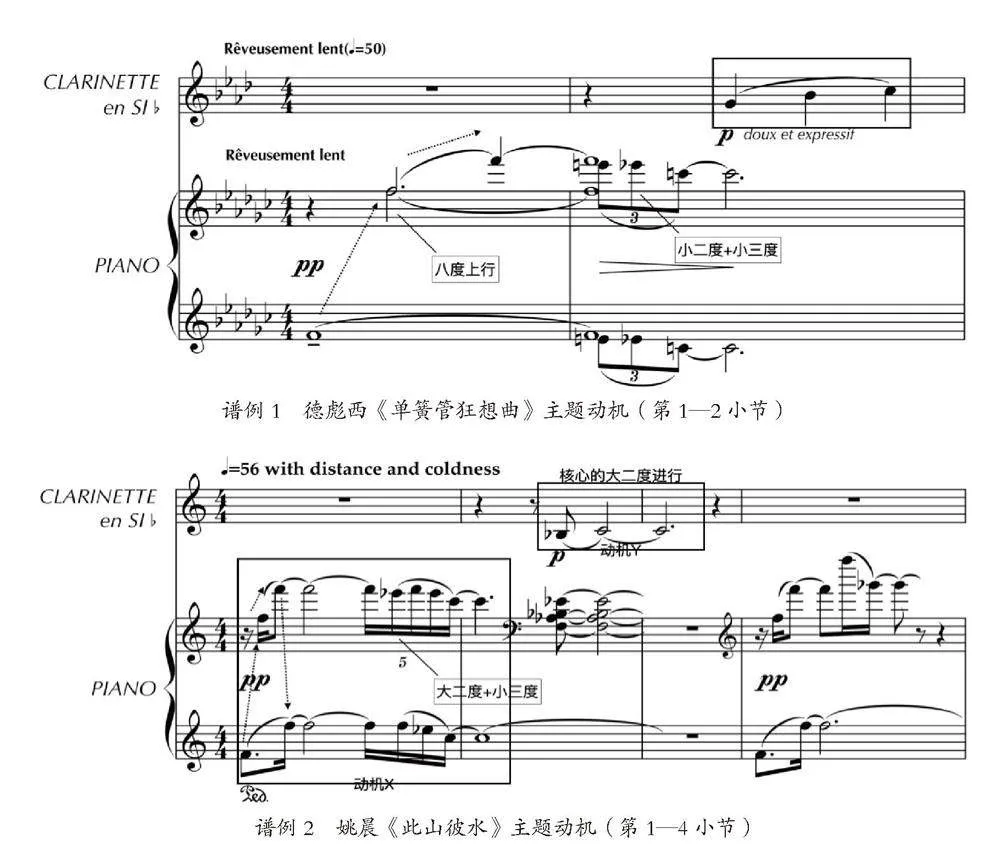

《此山彼水》的主题动机来源于德彪西 《单簧管狂想曲》的前两小节,作曲家在原动 机的基础上做个性化改变,由此派生出第三个 动机,随后分别对三个主题动机进行发展,并 在发展过程中增添新的元素与之对比。

这部作品的主题动机来源于德彪西,但经 过作曲家本土化的处理,赋予它鲜明的中国风 味。正如作曲家的自述: “我从德彪西的《单 簧管狂想曲》(Première Rhapsodie)中选择了 几个主题动机,并将其自由幻想式发展。”

作曲家从中选取了两个主题动机,做了不 同程度的变化(可对比谱例 1 和谱例 2)。动 机 X 来源于《单簧管狂想曲》钢琴声部的前 两小节。原始曲调从 F 弗里几亚调式的 1 音起 始,先进行了两次火箭式的八度上行跳进,共 呈示 f1、f2、f3 三个音高,后以小二度加小三度 下行级进,结束于 C 音上。在姚晨的作品中, 音高、音区与原始曲调一致,但他将其改造为: 从 F 羽调式的 f1 音起始,先进行两次八度上行 跳进,并折返一次,在动机的后半部分,作曲 家为了进一步突出改造后曲调的民族性,将小 二度变为大二度,形成大二度加小三度的五声 性级进。总体来说,原始曲调节奏舒展,建立 在 F 弗里几亚调式上,以两小节呈现动机,改 造后的曲调材料集中、节奏密集,将动机进行了紧缩处理,且带有支声复调的特点,进一步 突出民族性。

动机 Y 来源于《单簧管狂想曲》中单簧管 声部的第 2 小节。原始曲调为小三度加大二度 的三音组,作曲家截取了三音组的后两音,构 成核心的大二度级进,并将音区低八度处理。

二、作品的动机呈示

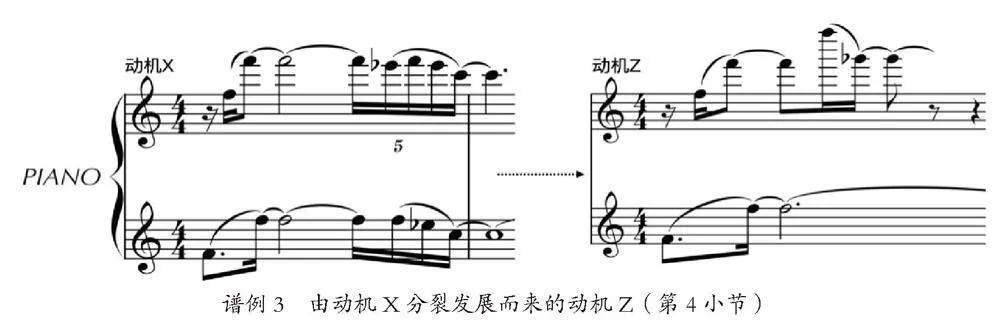

作品的第 1—4 小节为主题动机呈示阶段, 作曲家以纯八度、大二度、小三度音程作为动 机 X、动机 Y 的核心,形成五声性线条,而后 截取动机 X 的八度音程分裂出动机 Z,三个主题动机各自富有特点,并接续发展,但又统一 在二度音程上(见谱例 3)。

动机 X 具有支声音乐的特点。“支声音乐 多见于民间多声部音乐之中,是所有声部同时 表达同一旋律不同变体的多声部音乐。它可以 是一个旋律与加花、变奏的同时进行。”[1] 作 曲家选取 F 和 C 作为支柱音,旋律上同向进 行,最大限度地保持两声部的旋律外形,上下 两声部在支柱音的基础上各自加花,相互填充。 该主题动机建立在 bA 宫系统的 F 羽调式上,以F—bE—C 的五声性线条为核心,上方声部在 八度上行跳进后加入辅助音式的进行,节奏密 集,下方声部大二度加小三度的五声性线条明 晰。

[1] 出自张韵璇《复调音乐分析教程》, 上海音乐出版 社 2004 年出版。

动机 Y 以弱拍弱位的八分音符 bA 音开始, 上大二度进行到 bB 音(实际音pfJFKbbzNVcgXoFeOwYwghEUPP3CYU1zMuh+s83ReIQ=高) 。该动机 以 bB 宫系统为依托,大二度音程为表象,贯穿 于作品始末,而后发展过程中该音程又衍生出 小二度音程作为音高材料的补充(包含转位七 度),体现出作曲家在五声调式基础上的音程 控制思维。

动机 Z 由动机 X 的前半部分分裂发展而 来。动机 X 前半部分的音高材料为 F—bE,动 机 Z 的音高材料为 F—bG,相比之下,动机 Z 的音高进行方向相反,且音程关系从大二度转 变为小二度(大七度)。

三、作品的曲式结构及动机发展

该作品的曲式结构建立在主题动机发展的 基础上,呈现出 A—B—C—D—A1 的三部性, 且 D 和 A1 之间插入一个带有展开性的连接部 分。A 部分为第 1—17 小节,主要承担三个动 机的呈示及动机 Y 的发展。动机 Y 以 bA—bB 的大二度级进为核心,其发展的脉络是在这个 大二度基础上不断扩展,最终呈现出 bA 系统 内的完整调式音高,体现了动机的渐进生长过 程。

首先,作曲家在动机 Y(bA—bB)基础上 加入 C 音,第 6—10 小节构成了 bA—bB—C 的 连续大二度级进,核心的大二度音程被着重强 调;第 10 小节之后,在核心音 bA—bB—C 的基 础上不断填充,节奏变得密集,三十二分音符 快速跑动,曲调在此变得闪烁、灵动。随后, 第 12 小节加入 bE 音,处理方式仍然是以密集 的节奏在 bA—bB—C—bE 的五声性线条基础上 填充经过 / 辅助音。最后,第 15—17 小节结束 于长音 F,至此,不以经过 / 辅助音形式出现的 bA 宫五声系统内的音(bA—bB—C—bE—F)全 部出现。

B 部分为第 18—26 小节,承担动机 X、动 机 Z 的发展。在 A 部分的动机呈示阶段,这两 个动机出现在钢琴声部,呈现出横置状态;在 B 部分这两个动机在单簧管和钢琴声部同时发 展,转变为叠置状态。这体现了作曲家对材料 的综合运用,从相同的材料中体现对比因素。

首先第 18 小节由单簧管声部呈示动机 Z, 钢琴高声部模仿一次,后动机 Z 以时值扩大的 方式发展,二度音程(包含转位七度)再次位 于突出地位,钢琴高声部在模仿动机 Z 的小二 度音程后,实现了动机 X 与动机 Z 的融合—— 钢琴低声部第 19 小节第四拍到第 20 小节前两 拍中,按照原始动机 X 的形态,八度上行跳进 后,应为反行大二度和小三度的进行,而该处 八度上行跳进后继续上行小二度进行(F—bG) 再反行进行,并在其后多次按照这种方式处理动机 X。

C 部分为第 26—46 小节,和 A 部分相比, C 部分不仅发展了动机 Y,还对动机 Z 进行发 展。C 部分自身可分为两个小部分:第一部分 (第 26—34 小节),在单簧管声部之上发展动 机 Y,钢琴声部以固定音型作和声背景。但与 A 部分不同的是,C 部分建立在中古调式的基 础上;第二部分(第 35—46 小节),单簧管和 钢琴声部协同发展动机 Z,扩展了动机呈示阶 段时动机 Z 的音高。上方单簧管声部以时值扩 大的方式发展,下方钢琴声部以时值减缩的方 式发展,两种发展方式上下叠置,同时进行。

D 部分为第 47—66 小节,可分为阶段 I 和 II。该部分使用了来源于第 31 小节的“四音 组”材料,在 D 部分将其“生长”为中古调式 音阶。在该部分单簧管、钢琴声部可分为三个 层次:钢琴下方声部以五度音程做和声背景; 钢琴上方声部及单簧管声部以中古调式音阶相 互呼应。该部分有较大的对比,位于作品的 3/4 处,在以民族调式为起始基调的乐曲中,该部 分大篇幅使用中古调式音阶,达到乐曲矛盾冲 突的顶点。作曲家在调式主音及调式音阶的安 排上,体现出核心二度音程的控制——在阶段 I 中,音阶的起音和止音构成二度关系且多次 移位发展;在阶段 II 中,调式音阶的主音之间 构成二度关系。

连接部分为第 67—88 小节,以回顾各个 主题动机的形式为 A1 部分的再现做准备。第 67—68 小节,回顾动机 Z 的小二度音程;第 69—72 小节,以向上大二度颤音的方式回顾动 机 Y 的核心上行大二度音程;第 73—77 小节, 仍然是对二度音程的强调,但节奏变得密集, 以三十二分音符为主;第 78—81 小节,截取 动机 X 后半段,向上八度移位两次;第 84—88小节,对截取的动机 X 后半段继续发展,但相 比于第 78—81 小节,时值扩大。

A1 部分为第 89—107 小节,内部可划分为 两部分。第一部分为第 89—96 小节,在调式调 性层面,和 A 部分相比,该部分以中古调式为 基础,先后经过 bB 弗里几亚、bB 多利亚,结束 于 bE 多利亚上;在主题动机呈示层面,和 A 部 分相比,该部分的动机 X 因调式背景不同,故 音程关系发生了变化,动机 Y 在节奏上保留弱 拍弱位八分音符加长音的组合,但在音程关系 上以同度代替大二度上行,动机 Z 在该部分未 被单独呈示。第二部分为第 97—107 小节,调 式回到 bA 宫五声系统,动机 X、动机 Z 原样呈 示,动机 Y 以倒影的形式出现(第 98 小节)。

A1 部分及全曲结束于第 102—107 小节, 以纯五声特性的五音和弦作为和声背景,以动 机 Y 作为旋律音调,止于 D 角音。

四、结语

《此山彼水》的主题动机来源于德彪西 《单簧管狂想曲》,并在原动机的基础上做个 性化改变。作曲家将民族音乐元素与西方作曲 技法进行了有机融合,运用叙述性的音乐表达 方式,呈现了一幅渐次展开的水墨画卷。作曲 家以相互交叠、上下行跳进的音型为“此山”; 以音阶式级进为“彼水”,两种意象在乐曲的 开头以微型景观的样式呈现,随着单簧管奏响 bA—bB,好似邮轮的汽笛声,德彪西的中国山 水之旅徐徐展开。

[ 作者简介 ] 黄培雨,男,畲族,福建三明人, 武汉音乐学院作曲系硕士研究生在读,研究方 向为和声作曲技术理论。