从“以俄为师”到自主探索:中亚国家反恐政策的演变

摘 要:

打击防范恐怖主义对于维护中亚地区稳定与安全有着重大意义。在内外形势深刻变化的背景下,中亚各国的反恐政策经历了两个较为明显的发展阶段。第一阶段为1991年至“9·11”事件发生前,其特点可总结为“以俄为师”;第二阶段为“9·11”事件发生后至今,其特点为自主探索。在三十多年的探索中,中亚反恐在观念上形成了严禁宗教歧视、维护联合国核心地位以及尊重国家主权及其独特身份的特征。在制度上,中亚各国纷纷建立起更强调反恐政治目的的反恐法律体系和更完备的国内外反恐组织体系;在行动上,则更注重开展多元平衡的国际反恐合作以及强调反恐举措的全面性。中亚反恐政策的调整受到中亚各国对外部势力干涉的不满、恐怖主义形势新变化以及上海合作组织规范扩散效应等因素的影响。截至目前,中亚国家已初步形成具有特色、符合自身需要的反恐策略。

关键词:

中亚地区; 反恐政策; 俄罗斯; 美国; 大国竞争; 阿富汗局势

中图分类号:D815.5A003614

一、 引 言

在中亚国家独立之初,恐怖主义问题便已显现,至20世纪90年代中后期这一问题则变得十分突出,对中亚地区安全与稳定构成了严重威胁。目前,针对中亚恐怖主义的产生原因、活跃类型以及发展特征等,学界已展开较为充分的研究。马勇、王建平指出,当今中亚的恐怖主义主要分为宗教极端型恐怖主义、民族分裂型恐怖主义以及民族分裂和宗教极端相混合的恐怖主义三种表现形式,并认为其生成与内外两方面因素有关。内部因素主要表现为民族分裂主义的滋长、伊斯兰宗教激进主义的极端化、国家经济脆弱等。而外部因素则与阿富汗战争的影响、国际恐怖主义势力的支持,以及美西方国家对中亚反恐活动的干预等因素有关。①罗德贝克·索列夫(Nodirbek Soliev)则总结出中亚恐袭活动的发展特征,认为目前中亚恐怖主义具有国际化、网络化趋势进一步加强等特点。②

面对恐怖主义带来的危害,中亚各国纷纷采取积极措施予以应对。对此,学界尝试总结出中亚国家的反恐模式。如魏嘉珩等人提出中亚国家形成了以预防为主、打击与惩罚措施并重、国内查控和国际合作相协调的反恐模式。③苏萍则将中亚反恐安全合作类型分为内生型、介入型以及竞争型三类。④总的来看,主流学术观点认为,中亚反恐模式已趋于成熟,其特点主要包含:(1)中亚地区内部采取强力手段进行反恐斗争。如刘纪未提到中亚通过增强反恐军事能力、完善多层次反恐合作机制等不断加大打击力度;①(2)积极借助域外力量进行反恐合作。如 伊斯坎德尔·阿卡巴耶夫(Iskander Akylbayev)认为,与中国取代俄罗斯或中俄两国进行分工相比,中亚将从中俄两国合力参与地区反恐合作中受益最大,并指出上海合作组织(Shanghai Cooperation Organization,SCO,以下简称上合组织)在建立打击恐怖主义所需的“博弈规则”和制度主义方面发挥着至关重要的作用。②不过,迄今为止,学界尚未对中亚地区反恐政策的变迁特点及其动力进行深入探讨,而以一种动态视角去考察中亚反恐模式实际上相当重要。中亚国家反恐政策的变迁不仅对中亚各国的政局稳定、经济发展等产生复杂的影响,对其进行深入研究也有助于中国采取更有针对性的政策与中亚各国开展反恐合作。从整体上来讲,可以认为中亚国家的反恐政策经历了从“以俄为师”到自主探索的转变过程。

为了对中亚国家反恐政策的演变及其动力进行归纳和解释,本文结构安排如下:首先,划分中亚反恐形势的演变阶段;其次,总结出中亚国家在“以俄为师”阶段反恐政策呈现的特征;再次,对当前“自主探索”时期中亚反恐政策的特征加以分析;最后,简要说明中亚地区为何会出现反恐政策的改变,即变迁的动力何在。需要注意的是,为了研究的可行性与简约性,本文不再探寻中亚五国反恐政策存在的差异,而是将中亚五国作为一个整体加以研究。③

二、 中亚反恐形势的阶段性演变

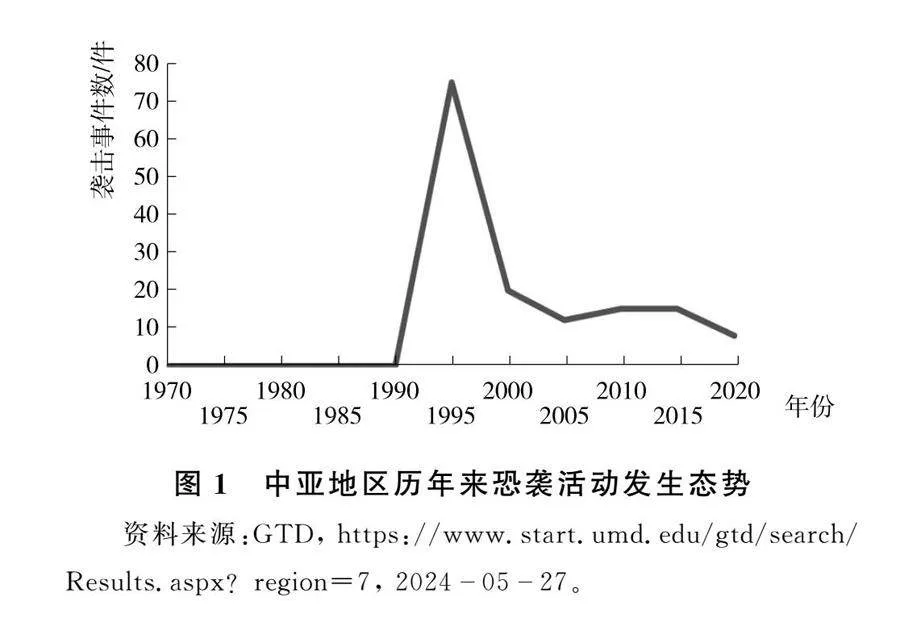

冷战时期,中亚各加盟共和国作为超级大国苏联的一部分,在政治上还是保持着相对稳定的局面。然而,随着苏联解体后各加盟共和国纷纷独立,外部势力也在中亚地区加紧角逐,使得原本平静的中亚地区局势动荡不安,一跃成为国际社会关注的焦点。④基于全球恐怖主义数据库(Global Terrorism Database,简称GTD)的相关数据,本文将中亚反恐形势主要划分为恐怖活动明显增多、急剧减少以及平稳可控三个阶段(见图1)。

(一)独立之初至1995年前后:恐怖活动明显增多时期

从各国独立到1995年前后,中亚地区的恐怖活动处于明显增多时期。其间,塔吉克斯坦内战的爆发以及“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”(Islamic

Movement of Uzbekistan,IMU,以下简称乌伊运)的兴起是该时期恐怖势力蔓延的主要推动力。塔吉克斯坦在独立后不久便爆发了由宗教极端势力挑起的、具有浓厚宗教色彩的内战,这预示着在伊斯兰教复兴的过程中宗教极端主义在塔吉克斯坦迅速出现和蔓延。①1994年,反对派在塔吉克斯坦和阿富汗边界以及塔吉克斯坦境内挑起多次恐怖活动,导致塔吉克斯坦紧张局势不断升级。塔吉克斯坦内战造成的动荡局面为恐怖势力的滋生创造了条件,一些塔吉克斯坦反对派控制的地区成为乌兹别克斯坦、阿富汗等国反政府恐怖分子的后方基地,这些举动恶化了地区安全形势和国家间关系。

而以“乌伊运”为首的恐怖组织的产生更是进一步加剧了地区紧张局势。在中亚各国中,乌兹别克斯坦跨境极端组织数量最多,其中最具破坏力的就是1991年成立的“乌伊运”。该组织曾策划并杀害了联合国驻塔吉克斯坦共和国4名观察员,制造了6起针对总统卡里莫夫的恶性爆炸事件。②此外,以“乌伊运”为首的乌跨境极端组织也加大了对“东伊运”“塔利班”“伊斯兰国”等其他极端组织的支持与联系。③

(二)1995年前后至2015年:恐怖活动急剧减少时期

独立之初,中亚国家对恐怖主义打击力度的加大使1995年之后该地区恐怖活动的持续减少,而“9·11”事件后美国发起的“全球反恐战争”更是给全球恐袭势力以严重打击。“9·11”事件爆发后,美国将反恐作为自身的首要事项,随后在阿富汗发动反恐战争,并试图在消除中亚地区恐怖主义威胁方面发挥主导作用。全球反恐战争的打响进一步加大了中亚反恐的力度,而美国的介入也使得中亚各国开始转变反恐战略,并加强了同美国的合作。在美国帮助下,中亚地区的反恐斗争取得了积极效果。因此,“9·11”事件后中亚地区的恐怖活动进入急剧减少阶段。然而,美国罔顾阿富汗社会和文化现状强力推行美式民主和政治制度的行为也激化了矛盾,使得地区形势再度陷入动荡。

值得关注的是,中亚在2006—2010年曾出现一波恐怖主义反弹潮。在世界各国都不断加大对国际恐怖主义打击力度的情况下,中亚恐怖主义出现反弹趋势有着内外部两方面的原因。在外部层面,美国奉行新干涉主义,不断策动地区战争,在恶化地区局势的同时也给予了恐怖主义喘息的空间。在内部层面,中亚各国社会中的宗教矛盾、贫富差距等问题不仅没能得以解决,反而进一步加深和相互叠加,这也为恐怖势力卷土重来提供了土壤。

(三)2015年至今:恐怖活动平稳可控时期

自2015年以来,在国际反恐战争深入以及中亚国家经济发展和政局总体稳定的前提下,中亚国家发生的暴恐事件和伤亡人数均有所下降,形势趋稳,这似乎意味着中亚各国开始逐渐摆脱困扰已久的恐怖主义痼疾。然而,该地区仍存在一些不稳定因素,恐怖主义的隐患犹存。2015年以来,随着国际反恐联盟的反恐军事行动取得重大进展,盘踞在中东地区的恐怖组织遭到重创,大批中亚籍“圣战”分子返回中亚地区。此外,中东极端分子自2017年下半年起大规模回流至阿富汗,使得阿富汗成为中亚安全的最大外部威胁。事实上,中亚也是威胁我国国家安全与稳定的“三股势力”的主要滋生地之一。其中,“东突”组织尤为典型,其立基中亚,多年来持续对我国西部边疆地区进行渗透,意图破坏我国民族团结,扰乱我国社会秩序。虽然近年来在我国与中亚国家的合力打击之下,“三股势力”势头有所收缩,但相关组织并未被彻底消灭,仍处于蓄势待发的状态,值得我国密切关注。

综上所述,中亚的恐怖活动经历了明显增多、急剧减少、局部反弹的过程,目前已经进入整体可控时期(见表1)。但面对恐怖势力不断转变活动方式、 谋求生存空间的趋势,中亚国家的反恐政策也因时而变,不断调整。

三、 “以俄为师”阶段中亚国家反恐政策的特点

在独立后的相当长一段时期内,中亚国家的反恐策略具有浓厚的“以俄为师”特征。这主要是因为在独立之初,中亚各国领导人普遍缺乏应对恐怖主义威胁的相关经验,因此其纷纷选择效仿那些拥有打击恐怖主义成功经验的国家,尤其是效仿那些与中亚国家在地缘条件或历史经历等方面比较相似的国家。于是,俄罗斯顺理成章地成了中亚国家的首要效仿对象。为了对中亚反恐政策的变化作清晰阐述,下文将依据“观念—制度—行动”三分的政策变化维度去考察中亚不同阶段反恐策略的特征。其中,观念维度主要分析一国对恐怖主义的认知,制度维度主要从一国的反恐法律体系以及反恐组织体系入手,而行动维度则包括反恐的活动范围、措施全面性以及国际合作等内容。通过这三个维度的分析,我们大致可判断出特定行为体反恐模式的核心特征。

(一)观念层面上反恐政策特点

第一,两者在恐怖主义认知中均严禁宗教歧视。

当前,国际恐怖主义仍处于第四波浪潮之中①,其中扮演主导性角色的仍是宗教极端组织。面对宗教恐怖主义的冲击,某些西方国家在认知上具有宗教歧视的色彩。这种将伊斯兰教和恐怖主义挂钩的做法在很大程度上扭曲了民众认知,令其患上“伊斯兰恐惧症”。与西方不同,俄罗斯在《俄联邦宪法》中强调打击恐怖主义过程中禁止推行种族歧视,避免政教不和。此外,俄罗斯高官对伊斯兰各国进行了多次访问,以加强双边合作。俄罗斯宗教人士、学者等也积极参加各种伊斯兰问题的国际研讨会,以争取伊斯兰各国对俄罗斯外交政策的理解和支持。经过俄罗斯各界力量的共同努力,伊斯兰国家和伊斯兰组织均对俄再次出兵车臣表示理解,从而基本上断绝了极端主义者得到外援的可能。②

中亚的伊斯兰教是从其西南部的伊斯兰世界传入的,这使得中亚在树立独立的民族文化方面对伊斯兰世界有种天然的亲近感,并认为伊斯兰主义填补了苏联解体后造成的信息和意识形态空白。鉴于伊斯兰教对中亚的重要影响力,其在面临宗教极端主义时也并未患上“伊斯兰恐惧症”。尽管中亚各国在打击伊斯兰极端势力时采取了强硬手段,但各国政府仍认为不应扼杀宗教自由和限制对信仰问题的讨论,而应加强宗教和精神教育,鼓励伊斯兰教内部对话。此外,官方伊斯兰神职人员也积极推动对民众的教育、意识形态和信息工作,以强化民众对宗教的认知与信任。③

第二,两者在反恐观念中均强调尊重国家主权以及国家独特身份。

国际社会在治理国际恐怖主义的过程中存在明显的“价值破碎化”现象。从承认理论的角度来看,在反恐活动中,涉及尊重其他国家的国家主权和维护人权的做法属于“薄的承认”,而尊重其他国家的独特身份的做法,则属于“厚的承认”。对“厚的承认”与“薄的承认”所持的不同态度导致西方国家与非西方国家在打击恐怖主义的问题上持有不同立场。这大体表现在两个方面:一是在反恐是否需要严格恪守尊重国家主权与不干预他国内政的原则上存在差异;二是在是否需要尊重国家对政治制度和发展道路的选择上存在差异。以中国、俄罗斯为首的非西方国家坚持反恐不能以削弱国家主权为代价,须尊重他国的历史、文化、发展道路等特殊性。①反映在反恐问题上,俄罗斯与中亚国家基本都坚持国家应给予彼此“薄的承认”和“厚的承认”,但对个人层面的“薄的承认”则应持淡化或忽视的态度。俄罗斯认为美国固守西方价值观、一味推崇自身反恐模式的行为不利于国际反恐战线的团结。中亚五国也基本与俄罗斯保持类似的态度,表示反恐要考虑中亚地区的具体恐袭形势,不存在“一刀切”的反恐模式,更不允许一国以打击恐怖主义和极端主义为名行干涉他国内政之实。

第三,两者均积极维护联合国在反恐事务中的作用。

部分西方国家在开展反恐行动时往往绕开联合国。与此不同的是,俄罗斯更加强调和重视联合国指导下的国际反恐合作,同时也积极响应联合国的相关反恐呼吁。2000年,俄 罗斯外交部颁布了《俄罗斯外交政策构想》,其中明确肯定了联合国在处理国际事务中的核心地位。事实上,俄罗斯自普京时代开始就一直积极寻求与美欧等国在联合国框架下开展国际反恐合作,甚至其对联合国框架下国际反恐合作的重视远远超出了对打击国内恐怖主义的重视。②

中亚国家也纷纷维护联合国在打击恐怖主义方面的核心领导地位。2022年9月,上合组织在撒马尔罕市召开首脑会议,作为该组织成员国的中亚四国要求国际社会充分发挥联合国的核心作用,特别是按照《联合国宪章》和国际法的各项原则,推动《联合国全球反恐战略》得到充分执行,从而有效地促进世界范围内的反恐合作,消除政治上的政治色彩和双重标准,在尊重国家主权平等的前提下,以共识的方式通过《联合国全面反恐公约》。③作为中立国的土库曼斯坦也同样肯定联合国的作用。2022年3月,土库曼斯坦副外长哈吉耶夫在参加联合国高级别会议时表示,联合国全球反恐战略为中亚反恐工作做了系统性布局,对中亚各国的反恐合作起到了很好的引领作用。④

(二)制度层面上反恐政策特点

第一,法律建设上,两者的反恐法律体系日渐完善,并强调取消政治目的说的规定。

俄罗斯在1998年制定了首个《反恐法》,之后成立了联邦反恐委员会体系。但是,俄罗斯《反恐法》的立法不够完善,不能充分发挥其应有的功能。为了应对危机,2006年2月,俄罗斯颁布了第116号《反恐措施》总统令,成立了国家反恐委员会。同年,在新《反恐法》的基础上,俄罗斯对15项有关的法律进行了修改。⑤俄罗斯在此 后的十多年中,不断补充和修改相关法律,逐步形成了一套完整的反恐法体系。①

俄罗斯的做法为中亚国家提供了可供参考的范例。20世纪末在中亚恐袭形势变化的背景下,中亚各国纷纷加强反恐立法,制定了专门的反恐法律,如哈萨克斯坦、塔吉克斯坦制定了更加细致的《反极端主义法》。但由于利益诉求的不同,各国在打击恐怖主义过程中存在分歧,这不利于共同解决本地区“三股势力”带来的威胁。对此,2000年4月,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦总统在塔什干联合签署了《一致行动,同恐怖主义、政治和宗教极端主义、有组织的跨国犯罪和其他威胁稳定安全的因素作斗争条约》。该条约不仅有效增强了各国应对恐袭风险的团结意识,而且还规定了联合各国力量采取预防措施的机构。②中亚国家从独立到2010年前后,不断改进本国的反恐立法制度,并加入了多个国际及区域反恐公约。这既与中亚恐怖活动的区域性、国际性特征相一致,又与世界各国反恐斗争的要求相一致。

此外,需要着重注意的是,在这一阶段中,俄罗斯恐怖主义犯罪相关的法律法规中均缺少对政治目的的关注。因此,中亚国家在借鉴俄罗斯立法的过程中,同样忽略了关于恐怖主义政治目的说的定义。俄罗斯对恐怖主义的判定往往依据其对“公共安全”产生的影响。③可见,面对严峻的反恐态势,俄罗斯基于现实反恐需求,并未明晰恐怖主义与其他犯罪在立法上的差异。这种界定方式几乎无差别地将所有可能的恐怖活动均视作恐怖主义犯罪。当然,这一做法存在“扩大化”的嫌疑,但在一定程度上便利了对恐怖主义犯罪的判定,提高了反恐行动的效率和执行力。④

与之类似,中亚各国也不严格遵守政治目的说。中亚各国通过签订反恐相关的国际文件等,以国际立法的方式界定了“恐怖主义”的基本概念。⑤中亚国家的界定多是对恐怖主义犯罪的列举和描述,模糊了恐怖主义犯罪的政治目的。这使得“恐怖主义”这一概念的适用范围扩大,如反政府武装和跨国有组织犯罪集团等虽然不属于恐怖组织范畴,但其行为部分符合概念描述。⑥乌兹别克斯坦国内法在对“恐怖主义”概念的界定过程中,有关“使用或威胁暴力和促进非暴力但激进的思想之间,以及政治暴力和一般犯罪之间”的区别也较为模糊。例如,乌兹别克斯坦于2000年制订的恐怖主义法案草案将“恐怖主义”定义为“社会危险的错误行为”,⑦这一界定显然

是对恐怖主义的一种宽泛解释。

第二,组织建设上,两者的反恐领导机制也趋于完善。

俄罗斯基于长期反恐实践的经验教训,在反恐怖法中明确了反恐行为的负责机构,同时调整与完善了国家反恐组织体系。目前,俄罗斯的反恐机制以相关的法律法规为基础,由国家最高领导人直接领导,依托国家层面的反恐委员会垂直协调,反恐相关的国家职能部门相互配合,动员全民共同参加。其在俄罗斯预防、消除与打击恐怖主义中发挥着良好效能。①除国内反恐组织体系不断完善外,俄罗斯还积极参与地区、国际性反恐机制构建,尤为重视集体安全条约组织(以下简称集安组织)与上合组织的反恐机制建设。

中亚各国也建立了较为完备的反恐组织机构,并力图实现相关机构之间统一分工、相互协调,共同保障反恐行动的有效执行。同时,加强内外联动,积极参与地区、国际性反恐机构建设合作。例如,为了强化区域性反恐的联动机制,作为上合组织成员国的中亚各国签署了《上海合作组织成员国关于地区反恐怖机构的协定》,规定了上合组织地区反恐反暴机构性质、组织形式以及职能。②

(三)行动层面上反恐政策特点

第一,在反恐地域的确定上,中亚与俄罗斯的反恐行动均注重维护本国以及周边地区的稳定。

车臣问题是俄罗斯在反恐方面的首要目标。由此可以看出,俄罗斯的反恐行动主要还是限于国内及其周边地区。鉴于俄恐怖活动的产生根源和活动地域的特点,其反恐行动呈现出明显的内向性和区域化特征,境外反恐行动大多规模较小,且主要限于俄罗斯周边地区。③

中亚国家的反恐目标也集中在应对国内威胁以及促进阿富汗等周边地区的稳定上。独立以来,中亚面临诸多内忧外患。在此背景下,中亚国家产生了一种有别于西方国家的安全观念及应付策略。反映在反恐问题上,体现为中亚国家在内的国家主权意识强,不愿让域外大国插手自身事务。除了对主权意识的遵守导致中亚国家反恐地域的范围有限外,中亚国家能力的限制也制约了它们在全球范围内参与或开展反恐斗争。

第二,两者反恐具备强硬反恐的特征,这主要体现在对军事力量的倚重上。

俄罗斯在反恐方面充分发挥特种部队等军事力量的作用,其在执行反恐任务时常常展现出极强的执行力。同时,以立法的形式肯定国家军事力量在反恐怖斗争中的独特功能,并赋予其武装力量“先发制人”的权力。此外,俄军还多次利用国家军队对反恐势力进行清剿。④这一做法在反恐实践中确实取得了许多重要战果,改善了俄反恐安全局势。然而,俄罗斯对军事化反恐的偏爱也造成了一些弊端。在1994年的车臣战争以及2002年莫斯科大剧院人质事件中,俄军队打击恐怖分子时未能很好地采取措施保护民众安全,造成了大量普通民众伤亡。近年来,俄罗斯已意识到强硬反恐的弊端,尝试从政治、经济、社会等多方面综合施策,但强硬反恐依旧是其反恐政策的核心特征。2024年3月,在俄罗斯发生了20年来最惨烈的恐袭事件——“克罗库斯城”音乐厅遭遇恐怖袭击后,俄罗斯列瓦达中心的一项调查结果显示,有47%的俄罗斯公民认为“在特殊情况下”可以对嫌疑人使用酷刑。相较于过去5年,这一数字增加了15%。在2019年,坚决反对酷刑的俄罗斯人占比为59%,现在只有35%的俄罗斯人坚决反对使用酷刑。⑤

在成立初期,中亚各国同样在实践中突出强硬反恐的特征。中亚和俄罗斯间有着密切的军事往来,俄罗斯是中亚各国军事力量发展的主要仰仗。2009年7月,俄哈两国签署两国联合军事演习备忘录,规定两国每年定期展开联合军演。此外,哈萨克斯坦2014年颁布的新刑法典并没有废除死刑。由此可见,哈萨克斯坦决定通过极刑来宣示对恐怖主义犯罪的“严打”态度。俄罗斯也与乌、塔、吉三国在军事人员培训和军事技术两方面展开了广泛合作。需要指出的是,相较于中亚其他四国,土库曼斯坦军事反恐的特征不强。①

第三,国际合作上,两者均展开层次分明的反恐合作。

俄罗斯已经形成了层次分明的反恐国际合作模式:首先是与上合组织各成员国之间的合作,其次是与以美国为首的西方国家开展合作,最后是与其他亚洲国家和拉美国家的合作。在反恐合作领域,俄罗斯明显体现出了与其周边国家加深互动的倾向,这一趋势体现在多个维度上。一是俄罗斯与邻国之间的一般性反恐合作得到了显著加强,具体举措包括增进反恐信息的共享与交流。二是双方共同设置了专门针对反恐工作的机构,以期实现更为系统的合作。另外,各类反恐活动的举办也成为常态。比如,在独联体或上合组织的框架下,多场联合反恐军事演习成功举行,这不仅彰显了区域内各国的团结协作,也对国际恐怖主义势力构成了有力威慑。通过这些持续且深入的反恐合作,各国的反恐能力得到了显著提升,协同作战的效果也得到了显著增强。相比之下,俄罗斯与西方国家之间的反恐合作缺乏实质性的进展。②

在这段时期,中亚国家与俄罗斯等国在独联体框架下深化了安全领域的全方位合作。当前,中亚地区活跃着各式各样的跨国安全组织,可大致归类为三个主要层级。③位于顶层的是上合组织与集安组织,这两个组织在中亚地区的反恐架构中扮演着核心角色。④鉴于俄罗斯历来视中亚地区为自己的传统势力范围,其与中亚各国在反恐领域的合作更多采取了一种结构化途径,即借助集安组织和上合组织来深化合作。俄罗斯重视与中亚国家的反恐合作有确保中亚地区的安全稳定以及通过国际反恐合作与中亚各国发展友好关系、延缓美西方介入中亚的脚步的双重战略设想。因此,对于反恐合作,俄罗斯在中亚地区投入甚多。

综上,在“以俄为师”时期,中亚反恐政策不吝借鉴俄罗斯的反恐经验,在观念维度上突出尊重国家主权以及国家独特身份,严禁宗教歧视以及维护联合国核心地位。在制度建设维度上,其法律不仅未采用关于反恐定义的政治目的说,还不断加强以总统为领导的国家安全体系架构。在行动维度上,中亚各国反恐地域更多着眼于本国及其周边地区,彰显出强硬反恐的色彩,并与其他国家开展层次分明的国际反恐合作。

四、 “自主探索”阶段中亚国家反恐政策的特点

如前所述,自独立以来到“9·11”事件发生前,中亚在反恐策略方面主要借鉴俄罗斯的反恐经验。但随着内外局势的变化,中亚反恐策略也出现了相应调整。在此过程中,中亚国家在继续“以俄为师”的同时,部分参考并融合了西方的反恐政策或理念,由此开启了各国在反恐政策上的“自主探索”阶段。

(一)观念层面上反恐政策特点

为了探寻中亚反恐政策的演变方向,下文首先对美国的反恐观念进行简要分析。

第一,美式反恐蕴含着浓厚的意识形态色彩,其中宗教歧视尤为严重。

鉴于“9·11”事件后的历届美国政府在反恐战争中都反复强调自由、民主、人权等意识形态因素,故其在对恐怖分子和组织的认定上常常以价值观划界。特朗普政府于2017年发布的多份国家反恐战略报告中透露出了对穆斯林群体的疑虑,在《国家安全战略》《国防战略报告》《反恐战略报告》等官方文件中,也直接使用“伊斯兰主义恐怖分子”“极端伊斯兰恐怖分子”“圣战分子”等词汇,将恐怖主义与伊斯兰教联系起来。此举不仅会引发宗教与文化间的对立,还可能损害美国在中东和阿富汗等地反恐行动的正当性,进而动摇与当地国家政府协同反恐的政治根基。①

第二,美国在反恐中忽视他国主权,不尊重他国的独特身份。

相较于中俄在反恐过程中同时强调要实现尊重人权、主权、发展道路的“薄的承认”和“厚的承认”,在反恐过程中,美国通常拒绝予以非西方国家国家层面的“薄的承认”与“厚的承认”。②以美国为首的西方国家坚持国家主权不应是国际反恐行动的屏障,试图以政权更迭和民主移植的方式达到消除恐怖主义的目的,导致其在反恐过程中打着“保障人权”“宗教自由”等幌子对他国反恐行动横加指责,全然不顾国际反恐大局,在全球范围内激发了更强烈的反美甚至是反西方情绪,引发了美国在反恐领域“越反越恐”的悖论。

第三,在联合国作用的发挥上,美国反恐不承认联合国的主导地位。

美国长期奉行霸权主义和单边主义思维,对联合国保持“合则用,不合则弃”的工具性态度,不尊重联合国权威。“9·11”事件后,美国利用国际社会的同情,在联合国的框架下制定了一套对己有利同时也符合国际社会诉求的阿富汗反恐举措。通过联合国授权,美国组织并主导阿富汗国际反恐活动,相关地区的恐怖主义态势得到了有效遏制。但美国未经联合国授权发动的对伊拉克的战争,是对其宣称加以维护的“基于规则的国际秩序”的背弃。这一行为导致联合国的权威和现代国际关系准则受到了严重破坏。

相较于美式反恐观念,目前中亚各国的反恐观念依旧坚持在“以俄为师”时期所遵循的反对宗教歧视、尊重国家主权及国家特色身份、维护联合国核心作用等理念,具体表现为不断完善宗教管理政策,在打击伊斯兰极端主义思想的传播下加强宗教知识教育,禁止推行宗教歧视,这使得中亚地区的伊斯兰教发展态势基本可控。2020年,作为上合组织成员国的中亚四国在举行的元首理事会上也再次呼吁,要在充分尊重世界多元文明和各国人民自主决定其政治、经济及社会发展道路的前提下,加强彼此间的反恐合作。③

(二)制度层面上反恐政策特点

第一,法律建设上,中亚逐渐重视恐怖主义定义中所包含的政治目的,并在此基础上推进从压制型向回应型、从事后控制向事前预防的立法转型。

“9·11”事件发生后,美国主要进行了5次反恐立法。在这一过程中,《爱国者法案》的通过尤为突出,作为美国反恐立法的代表性成果,它显著扩大了执法机构在防范打击恐怖主义活动方面的权限。④美国在反恐法律中还突出强调恐怖主义的政治目的说。目前在美国认定的67个恐怖组织中,联合国同时认定的有26个、欧盟有22个,这意味着同一个组织在其他国家可能并不被视为恐怖组织。①显而易见,美国在界定恐怖主义、恐怖组织时受到西方价值观、现实主义考虑等因素的影响,政治目的较为突出。如特朗普在担任总统期间,对恐怖主义威胁的认知明显带有政治色彩,其曾试图将左翼组织安提法(Antifa)界定为恐怖组织,②但对极右翼势力造成的威胁表现得相当宽容。从其认定恐怖组织的依据标准和影响因素来看,美国推动的反恐行动是其攫取利益的重要手段。

与“以俄为师”时期相比,中亚反恐在法律体系建设上逐渐重视反恐的政治目的。长期以来,中亚各国在对恐怖主义的定义中忽略其政治目的,这虽然在一定程度上满足了强硬打击的需要,但也会产生概念模糊化、打击不明确等弊端。当前活跃于中亚地区的“伊斯兰国”“乌伊运”等恐怖主义势力表现出了自身强烈的政治诉求,他们试图颠覆中亚各国的世俗政府来建立宗教性质的“哈里发政权”。由此可见,中亚对于恐怖主义的界定也在不断迭代,并从政治目的层面进行界定。如哈萨克斯坦已在恐怖主义刑事立法上加以限制,认为只有实施了符合15个法条所限定的行为才能被认定为恐怖主义犯罪。哈萨克斯坦明确限定恐怖主义犯罪范围,这可以避免将一般的行凶、杀人等暴力行为当作恐怖主义犯罪来处理,有助于缓解恐怖主义认定的泛化趋势,且可增强反恐行动的可操作性。③

除此之外,中亚反恐法对恐怖主义的应对还体现了从“压制型”到“回应型”、从“事后控制”到“事前预防”的渐进转型。以前的压制型反恐法主要聚焦于维护政治秩序和权威,易受到政治力量的影响。而回应型反恐法使得政治行动者直面问题、确定重点并作出必要承诺。④中亚各国成立之初,其反恐法律更多为巩固政权而存在,因此多通过强硬反恐手段压制恐怖势力。随着该地区反恐形势的变化以及各国法律观念不断进步,当前各国通过修改法律以增加新的涉恐罪名。这种反恐刑事立法的“活性化”反映了对恐怖主义的认识不断深化,如乌兹别克斯坦刑法典第155-2条增加了“准备实施恐怖活动罪”,刑法典第155-3条增加了“资助恐怖主义罪”。显然,乌兹别克斯坦在刑事立法中增加涉恐罪名体现的是其对恐怖主义犯罪从被动打击转向积极应对的态度,即从压制型反恐法向回应型反恐法的转变,强调更加主动地预防和打击恐怖主义活动。⑤而在增添事前预防法律规定上,为了从根源上遏制恐怖主义风险而非只在恐怖事件发生后被动应对,近年来中亚地区在反恐立法方面谋求“主动型”策略,即在未受到恐怖袭击之前就采取预防措施,更加注重立法的前瞻性。如哈萨克斯坦在刑法典中设立各种恐怖活动的前置罪名,通过扩大“再犯之风险”这一羁押原因以及设立长期监禁刑的方式来预防恐怖主义犯罪的发生。⑥

第二,组织建设上,美国与中亚均积极完善组织体系。

在反恐组织体系建设上,早在“9·11”事件之前,美国就已经建立了比较完善的国内反恐怖组织机构和运作机制。⑦“9·11”事件后,美国深刻认识到其在防范恐怖袭击方面存在明显的不足,对国土安全保障体制进行了重要改革。主要体现在三个方面:一是建立了更强大和高度统一的国土安全机构;二是重点改革情报体制;三是强化军队的反恐职能。①

中亚各国在国内反恐框架日趋成熟的前提下,也更为广泛地参与地区、国际性反恐机构建设合作。但与“以俄为师”时期更加重视参与以俄罗斯为主导的独联体安全组织不同,目前中亚各国更加均衡地参与各类反恐机构,旨在平衡俄罗斯的影响力。其中,各国在上合组织中积极发挥作用,并开始重视本地区内各国间合作机制的运行。鉴于彼此间相似的发展历史和邻近的地缘位置,中亚五国在加强反恐合作方面具有天然优势。然而,受边境矛盾、现实诉求不同等因素的制约,中亚一体化合作进展缓慢,这阻碍了本地区内反恐合作机制的建设。然而,国际形势的深刻变化使各国普遍意识到需要加强地区间合作,提升中亚整体影响力。因此,2018年至今,中亚五国元首举行了多次峰会,致力于重启中亚一体化。这一努力在一定程度上也促进了五国反恐合作机制的构建。

(三)行动层面上反恐政策特点

第一,反恐范围上,中亚国家依旧坚持反恐活动聚焦于本国及其周边地区,而美国竭力争当全球反恐战争的主导者。

“9·11”事件后,美国大规模调整海外军事部署。在伊拉克战争中,美国在中亚、中东多国建立了众多军事基地,强化了美国在相关地区的影响。战争结束后,美国也通过多种手段加强在该地区的军事存在,这暴露了美国以“反恐”为名干涉其他国家、竭力维护反恐主导者地位的企图。特朗普上台后,有意在反恐战线上回撤以将反恐重心聚焦于美国本土,这意味着美国将维护本土安全作为反恐的重心,意欲放弃“9·11”事件后在全球反恐战争中所承担的国际责任。②但美国长 期固守的霸权思维使其依然有借反恐之名干涉他国内政的行为。而在这一时期,中亚的反恐范围并未发生大的变化,虽然中亚各国更加广泛地参与国际合作,但维护中亚地区及周边地区的稳定处于首要地位。

第二,两者均放弃过度倚重军事力量的“硬”反恐策略,尝试加强反恐策略的全面性。

为了加强反恐能力建设,特朗普以来的美国政府试图构建一条全面的打击链条,包含从前沿打击到本土防御、从金融控制到后勤切断、从禁止人员流动到抵御思想侵蚀等方面和环节。这一政策重视对恐怖分子人员招募和意识形态传播的打击,而对基础设施保护和网络反恐方面则有所加强。简言之,美国致力于在硬件和软件两方面建构有效防范和打击恐怖主义的立体网络。③如此,美可在保持自身强大军事应对能力的同时,全面强化社会各领域和各层面应对恐怖主义威胁的能力。

中亚各国在反恐领域也越来越多地采取“软性”反恐措施。各国政府正积极利用民间社会机构,作为加强本国人民抵制极端主义的渠道。例如,哈萨克斯坦宣布增加对打击网络极端主义项目的资助,并表示已屏蔽1.3万条宣传有关极端主义和恐怖主义的网络信息。在乌兹别克斯坦,作为试点项目,塔什干一警察局于2020年建立咨询中心,该中心由经验丰富的宗教牧师和神学家组成,可以为那些对被极端组织曲解和歪曲特定宗教教义(如“圣战”)感到困惑的人安排匿名咨询。④

第三,相较于美国秉持单边主义思维,中亚各国积极参与平衡多元的国际合作。

美国在多边反恐机制中,更加强调自身的领导地位,将国际合作作为维护自身霸权地位的工具。在这种单边主义思维影响下,美先是以反恐为借口,不经联合国授权就发动伊拉克战争,还将朝鲜、伊拉克和伊朗认定为“邪恶轴心”。⑤这些行为都暗示着美国以“反恐”之名行霸权之实,严重破坏了国际反恐问题上的团结。美国虽然先后从伊拉克和阿富汗撤军,表明其逐渐意识到遏制恐怖主义需要国际社会的协调合作,然而其在反恐过程中的霸权主义行径严重损害了国际社会达成的反恐合作共识,使得国际反恐合作机制的建立变得更加困难。

中亚各国则高度重视国际反恐合作。不过,与“以俄为师”阶段中亚各国重视与俄罗斯的反恐合作相比,当前中亚的反恐合作则力图摆脱对俄罗斯的过度依赖,积极在全球范围内寻求合作伙伴,以学习借鉴有关的反恐经验。中亚各国希望通过加强多边合作来获得帮助,并增强自身反恐政策的自主性。如近年来中国同中亚国家在安全合作上效果显著,其中最具有代表性的就是在上合组织框架下举行的代号为“和平使命”的联合反恐演习。迄今为止,该演习已举行了14次,中亚各国与中国在拓展军事互信、增进技战术协同能力等多方面积极交流,不断为上合组织深入开展反恐安全合作夯实基础。

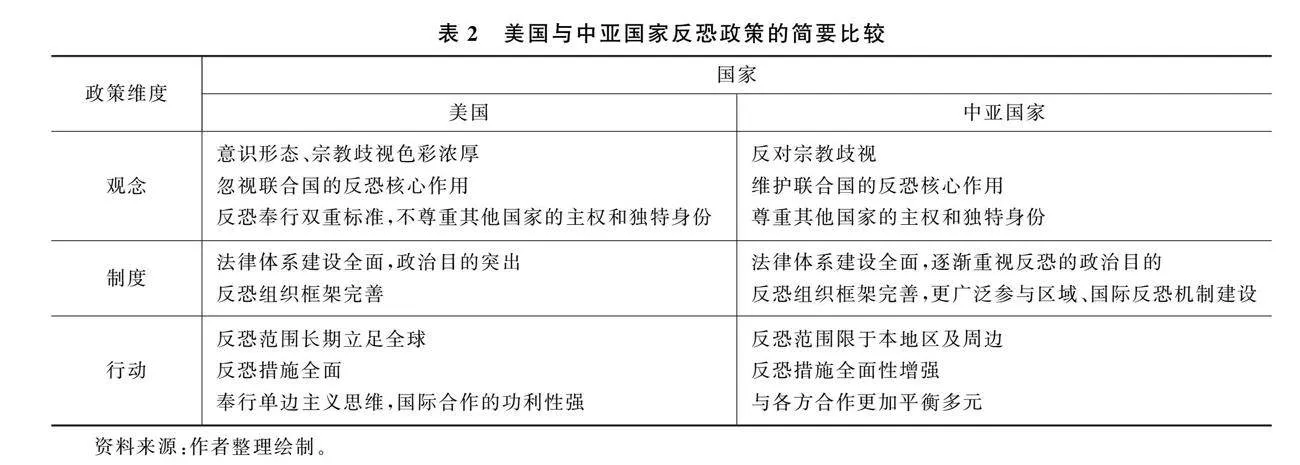

综上所述,当前中亚的反恐政策抛弃了初期“以俄为师”的强硬反恐特征,虽然也在一定程度上借鉴了美式反恐的重视政治目的、注重反恐政策全面性等做法,但依旧淡化反恐行动中的宗教歧视色彩。在自主探索反恐策略的过程中,中亚国家结合自身国情,积极摸索融合其他国家有益的反恐经验,制定了以“预防为主、打击与mWnTAUKCALQYQe3k6n4+clCjlSLth/j2O5J1e6r08Zs=惩罚并重、多种手段和措施共存、国内控制和国际合作相协调”的反恐措施(见表2)。

五、 中亚调整反恐政策的主要原因

中亚国家之所以调整反恐政策,是因为受到外部压力、自身反恐形势转变以及上合组织规范效应扩散的三重影响。在外部形势上,避免对俄罗斯的过度依赖是其转变“以俄为师”政策的主要原因,而美西方国家以反恐为名加大对中亚事务的干涉,以及彼此间价值观的差异是中亚国家并没有一味效法西方的重要因素。在此基础上,中亚国家根据自身需要自主探索,最终形成了独具特色的反恐政策。

第一,外部形势上,防止美俄对中亚地区事务的干涉。

俄罗斯与中亚各国间密切的历史联系以及现实合作,导致中亚长期以来借鉴俄罗斯的反恐政策。然而,俄罗斯历来将中亚当作自身的“势力范围”,俄罗斯以帮助中亚国家培训军官、提供军事技术援助为名,尝试维持在中亚权力结构中的主导地位,引发了中亚各国的疑虑甚至警惕。此外,在俄乌冲突不断升级、阵营对抗不断加剧的背景下,中亚国家面临来自美西方国家的巨大压力,因此其也有意加强外交平衡,以防受到牵连。

然而,不再“以俄为师”并不代表中亚国家全面效仿西方国家的反恐政策。双方现实环境以及价值观的差异导致中亚国家不会紧跟西方。首先,中亚各国在经济上欠发达、在政权上较脆弱的特征,使得其十分珍视对自身主权的维护。在反恐问题上,美西方国家以反恐为名介入中亚内部事务的行为引起中亚国家的抵触。20世纪中后期,中亚各国曾纷纷加强了同美国的反恐合作,但2003年至2005年“颜色革命”在欧亚空间的扩散,直接威胁到中亚国家的政权安全。受此影响,中亚各国有意与美国拉开距离。其次,美西方国家与中亚国家的价值观差异较大,其奉行的民主价值观不适合中亚地区的现实环境。美国在与中亚国家的反恐合作中强调片面保护人权、不顾国家主权的做法,导致中亚国家难以与其开展更加深层次的合作。

第二,在自身需要上,根据形势变化及时调整应对策略。

近年来,中亚地区的恐怖主义态势整体可控,恐袭事件和死亡人数逐渐减少,但恐怖势力依旧呈现网络化、年轻化、国际化等新特征,影响着各国的政局稳定、经济发展,这就要求中亚反恐政策的进一步完善。恐怖势力日趋国际化意味着中亚地区的跨境犯罪越来越多,外溢效应显著。为了维护地区安全,中亚各国在反恐过程中加大了对上合组织的重视,其积极参与上合组织框架下举行的代号为“和平使命”的联合反恐演习,成员国间的安全合作取得了显著效果。恐怖主义网络化发展导致恐袭活动更加隐蔽,极端思想传播速度更快,严重威胁着各国的网络安全。中亚五国明确表示要重视网络反恐,不断加强技术合作,包括加强信息交流和情报合作。另外,中亚恐怖主义日益年轻化的趋势使得更多年轻人染上极端思想,走上犯罪道路。各国政府纷纷加强反恐宣传教育活动,并着力解决民众的就业需求,通过实施发展经济民生、保障社会公平的举措来避免年轻人误入歧途。总之,中亚恐怖主义发展新态势给地区稳定带来了新的挑战。为了确保政治安全、维护社会稳定、促进经济发展,中亚国家的反恐政策也适时因需而变,不断调整。

第三,机制建设上,上合组织已产生明显规范扩散效应。

上合组织自成立起便将打击恐怖主义作为自身的优先事项,其在打击恐怖主义问题上的努力曾被国内学者盛赞为冷战后安全合作的典范。①在长期探索中,上合组织已形成了一套独具特色的安全合作体系,在打击恐怖主义方面取得了显著成就。

需要指出的是,作为开放型组织的上合组织包含诸多成员国,其组织内部差异大,反恐诉求多样,但该组织依旧能取得诸多反恐成就,这主要取决于其创造性提出并始终践行“上海精神”。该精神提出的目的在于以共有观念弱化政治分歧,强调合作共识,形成高度的政治互信和对组织的高度认同。②不同于美西方国家在封闭性集团中开展有限的反恐合作,并以民主价值观为借口干涉他国反恐事务,上合组织在反恐合作中秉持的平等协商、尊重各国独特身份等原则不仅吸引中亚各国积极参与,而且在一定程度上塑造了中亚国家目前的反恐观念。中亚各国逐渐意识到要加强自身行动的自主性,避免依附于他国,避免在反恐行动中干涉他国内政等。不可否认,中亚国家反恐政策的实践在受到上合组织规范扩散影响的同时,也丰富了上合组织的反恐经验。

总之,对美俄干涉自身事务的双重警惕使得中亚反恐政策并未从“以俄为师”走向完全效法西方,而该地区恐怖主义新形势更是促使各国不断完善自身反恐政策,以满足国内稳定以及经济发展需求。在上合组织规范的影响下,中亚初步探索出了一条符合自身国情的反恐之路。

六、 结 论

在内外形势深刻变化的背景下,中亚反恐政策从“以俄为师”走向自主探索阶段。这一转变不仅增强了中亚国家在国际反恐行动中的影响力,也提升了其在国际事务中的自主决策能力。时至今日,中亚各国已逐渐抛弃了最初被动的强硬反恐特征,完善了反恐观念,加强了反恐制度体系建设,拓展了国际合作网络,初步形成了“预防、打击、惩罚并重,国内控制与国际合作相协调”的行动策略。

然而,中亚国家在探索自身反恐路径的过程中,依旧面临着来自美俄的双重压力。美国和俄罗斯在中亚地区的战略利益和反恐合作存在一定的竞争与冲突,这给中亚国家的反恐政策带来了挑战。为了更有效地打击恐怖主义,中亚国家需要在平衡多方利益的前提下,不断完善自身反恐政策,增强政策的合法性和灵活性,以确保其反恐行动取得更大实效。

From “Taking Russia as a Teacher” to Independent Exploration: The Evolution

of Counter-terrorism Policies in Central Asian Countries

ZENG Xianghong1, HE Shuwen2

1. Collaborative Innovation Center, Shanghai University of Political Science and Law,

Shanghai 201701, China;

2. School of International Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China

Combating and preventing terrorism is of great significance to maintain stability and security in Central Asia. With profound changes in the internal and external situation, the counter-terrorism policies of Central Asian countries have experienced two distinct stages of development. The first stage was from 1991 to the time of “September 11 attacks”, which can be summarized as “taking Russia as a teacher”; the second stage, which is characterized by independent exploration, was after the “September 11 attacks”. In more than 30 years of exploration, the concept of anti-terrorism in Central Asia has formed characteristics of prohibiting religious discrimination, safeguarding the core status of the United Nations, and respecting national sovereignty and its unique identity. At the institutional level, they have set up the legal systems for counter-terrorism with more emphasis on political purposes and have also built more complete domestic and international anti-terrorism organization systems. In terms of actions, more attention is paid to carrying out diversified and balanced international counter-terrorism cooperation and enhancing the comprehensiveness of counter-terrorism measures. The adjustment of counter-terrorism policy in Central Asia is influenced by factors such as the dissatisfaction of Central Asian countries with other countries’ interference, new changes in the terrorist situation and the diffusion effect of Shanghai Cooperation Organisation’s norms. Up to now, Central Asian countries have initially formed anti-terrorism strategies with their own characteristics and in line with their own needs.

Central Asia; anti-terrorism policy; Russia; the United States; great power competition; the situation in Afghanistan