交通基础设施、市场一体化与能源效率

摘 要:持续提升能源效率是推动高质量发展、实现碳中和目标的重要路径。本文从理论和实证两方面分析了交通基础设施对能源效率的影响及其机制。结果表明,交通基础设施可以显著提升各城市能源效率,并且这一影响在西部、非中心城市和非资源禀赋型城市更为明显。机制分析表明,交通基础设施可以促进市场一体化,提升要素的跨区流动,从而改善能源效率。基于此,建议地方政府加大交通基础设施投资,尤其是在西部、非中心城市和非资源禀赋型城市;同时,加快建设全国统一大市场,畅通交通基础设施发挥作用的渠道机制。

关键词:交通基础设施;市场一体化;要素流动;能源效率

DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20240906.002

一、引 言

中国发展面临着能源需求持续增长和低碳转型双重挑战,而提升能源效率被认为是实现长期绿色增长的最为有效的途径之一。从需求层面来看,中国目前面临能源需求总量居高不下、化石能源比例高双重难题。2018 年中国一次能源消费总计32.7 亿吨油当量,占全球总消费量的23.6%,居世界首位。据国家统计局统计,2018 年我国煤炭消费量为19.1 亿吨油当量,占国内一次能源消费量的58.4%;从利用层面来看,虽然我国能源强度呈下降趋势,但仍旧处于较高水平。根据国家能源局的数据,2020 年中国的能源消费总量约为49.8 亿吨标准煤,单位GDP 能耗约为全球平均水平的1.5 倍,能源效率偏低,节能降耗还有很大的空间。随着中国经济进入高质量绿色发展阶段,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源利用效率已成为解决中国能源需求增加与低碳转型双重难题、推动中国经济高质量发展的重要一环。

影响能源效率的因素很多,交通基础设施是其中不可忽视的一项。已有研究表明,影响能源效率的因素包括技术进步(Yu et al., 2018;张志辉,2015)、环境规制(Kim and Kim, 2012;Wu et al.,2012)、外商投资(胡宗义等,2011)、开放程度(Ouyang et al., 2019)和产业集聚(Ratner andGoetz, 2013;Song et al., 2012)等。而我国交通基础设施高速发展,对区域能源效率产生重要影响。近年来,中国交通运输基础设施规模总量快速增长、网络覆盖显著扩大。截至2023 年,我国综合交通网总里程超过600 万公里,已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网和邮政快递网(交通运输部, 2024)。发达的交通基础设施促进了市场融合和贸易往来(Fujimura and Edmonds, 2006;刘生龙和胡鞍钢,2011),也加快了人流、物流、资金流、技术流以及能源等要素在地区之间的流动,对能源效率产生直接影响(Lin and Chen, 2019;Tan et al., 2018)。

目前,已有数篇文献关注交通基础设施对于区域能源效率的影响,但结论尚存在争议。李强和魏巍(2014)基于实证证明我国交通基础设施建设对区域能源效率存在抑制作用,但更多的研究结果证明交通基础设施可以显著促进能源效率的提升(Lin and Chen, 2019;Tan et al., 2018;王群勇和陆凤芝, 2021),背后可能的机制包括产业集聚、技术进步、降低运输成本等(Glaeser and Kahn,2010;Krugman, 1991;Liu et al., 2017)。进一步的研究表明,通过交通基础设施提高能源效率是有影响条件或范围的。例如,Katz and Shapiro(1994)指出,只有交通基础设施达到一定规模时才能够发挥提升区域能源效率保持的作用。许钊等(2022)以高铁开通为例,基于实证分析发现高铁站距离城市中心30 千米以内是高铁开通对城市能源效率的有效影响范围。这些研究均基于实证分析,从交通基础设施角度解释了我国能源效率提升但仍存在区域异质性的基本事实,是本领域文献的重要进展,对本文有着重要的启发和参考价值。但仍存在着诸多空白,如目前研究交通基础设施影响能源效率的理论及机制分析还较为薄弱,尚未考虑到市场一体化这一重要的机制。

交通基础设施可以显著促进国内市场一体化,促进要素的跨区流动,从而改变区域能源效率。具体来说,交通基础设施可以降低货物运输成本和劳动力迁移成本(蒲龙等, 2022),劳动力的快速迁移有助于降低企业之间的沟通成本和交易成本,又将进一步加快资本和劳动力等要素的流动。因此,交通基础设施的建设可以促进要素的跨区流动性,推动国内市场一体化(Behrens, 2011;王彩艳和刘修岩, 2024;叶菁文和范剑勇, 2023;张效莉和石宇航, 2024)。随着区域市场一体化程度不断加深,可能通过影响市场规模(许钊等, 2022;张聪聪等, 2023)、技术扩散(Dollar and Wei,2007;Klenow, 2009)、资源配置(黎文勇等, 2018;Wei and Zheng, 2020)等改善能源效率。因此,交通基础设施建设在本质上正是通过提升市场一体化程度这一关键机制来发挥增加能效的作用。

本文的边际贡献主要表现在以下几个方面。首先,在理论上,生产厂商的决策行为中引入了能源消费决策,通过求解一般均衡模型,分析交通基础设施如何通过推动市场一体化发展而改变能源效率,该理论模型可以拓展到其他交通基础设施与能源效率的相关研究中。其次,在实证上,本文以高铁开通为例,对理论分析部分提出的研究假设进行检验,在更好地解决内生性问题的同时,也对已有文献中尚存在争议的问题进行补充讨论。第三,在机制上,本文实证分析了交通基础设施通过促进要素流动、推进市场一体化从而改善能源效率的机理,力图为我国新发展格局下的能源转型提供理论依据。

本文其余部分的内容安排如下:第二部分构建了一个理论框架,分析交通基础设施建设对能源效率的影响机理;第三部分以高铁开通为例,建立计量模型并测算各城市能源效率、市场一体化程度;第四部分实证检验交通基础设施对能源效率的影响,并进行稳健性分析与机制分析;第五部分总结全文并提出政策建议。

二、理论分析

(一)模型设定

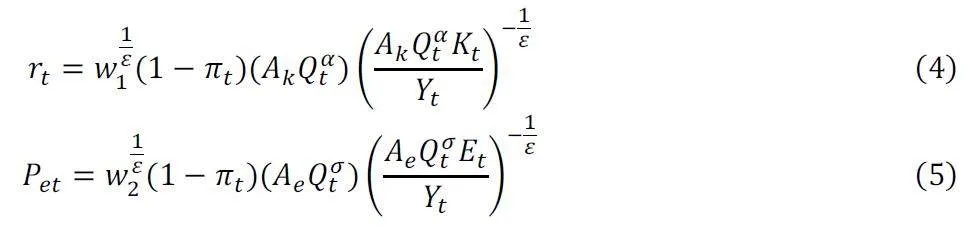

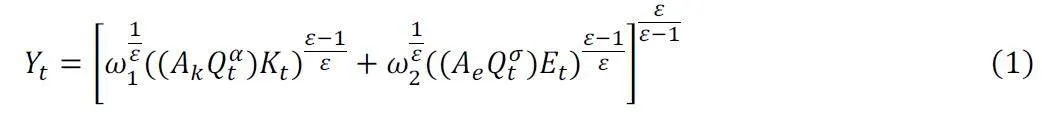

为了从理论上分析交通基础设施对能源效率的影响,本文构建了包含生产、消费与政府三个模块的一般均衡模型。为简化模型,说明交通基础设施对能源效率影响的机理,本文假设工业厂商将能源与资本要素相结合生产最终产品①。因此,本文假设工业厂商仅基于能源与资本要素生产产品,并假设生产函数为CES 形式:

模型中t均表示时期;E为能源消费;K为资本存量,满足资本动态积累方程:Kt+1 = (1 − δ)Kt +It。参数ω1和ω2为常数,且满足ω1 + ω2 = 1。参数ε > 0,为工业生产过程中的要素替代弹性。AkQαt与AeQσt分别表示资本利用技术进步与能源利用技术进步,其中,Ak与Ae为技术参数,Q为交通基础设施存量,参数α和σ分别衡量了交通基础设施建设对两种类型技术要素流动的加速效应。这一设定借鉴了Barro(1990)的研究,体现交通基础设施对生产部门全要素生产率的影响。

此外,本文认为交通基础设施不仅可以加快技术要素流动,促进生产过程中的技术进步,还将降低生产部门的要素流动成本,且交通基础设施越发达的地区,要素流动成本越低,记作πtYt。其中,πt为生产要素流动成本率,是关于交通基础设施的函数,满足πt ∈ (0,1]。随着Qt的增加,边际要素流动成本率的降低将减少,也即,π't(Qt) < 0,πt"(Qt) > 0。因此,假设πt(Qt)函数形式为:

πt(Qt) = e-aQt (2)

其中,参数a为交通基础设施对边际要素流动成本的影响程度,a> 0。

假设利率为rt,能源要素价格为Pet,则工业部门利润最大化目标为:

MaxYt− rtKt− PetEt− πtYt(3)

根据生产者利润最大化的一阶条件,可以得到:

方程(4)和(5)为生产厂商关于资本要素与能源要素的决策方程。

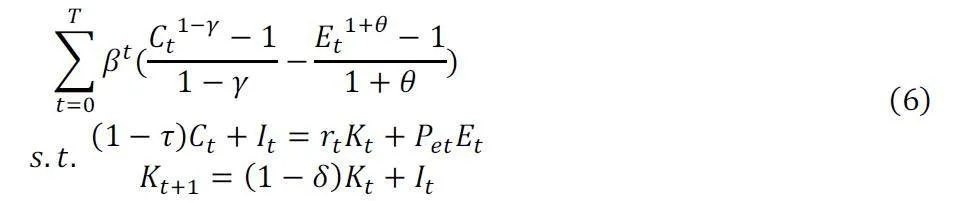

当能源要素使用量过多时,将造成环境污染,对消费者效用产生负向影响。与此同时,消费者从消费中获得正效用。另外,消费者的收入来源于资本和能源要素报酬,随后用于消费和投资。假设消费者效用函数为CRRA 形式,那么,消费者效用最大化问题可以表示为:

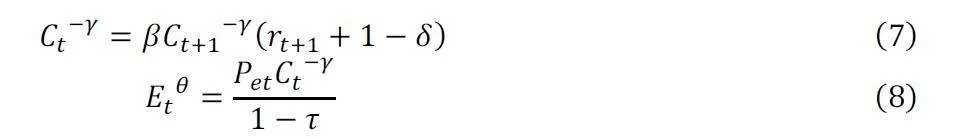

其中,β < 1为居民主观贴现因子,τ为流转税率。由于流转税可以较容易地转嫁给消费者,因此,可以合理假设模型中政府的税收收入全部在消费环节征收。那么,根据动态最优化原理,可以求得欧拉方程与能源要素供给方程如下:

政府部门的收入来源于流转税收入,并将全部收入用于交通基础设施建设。因此,政府部门预算约束方程与交通基础设施动态积累方程分别为:

τCt= Gt(8)

Qt+1= Gt+ (1 − δq)Qt(9)

其中,G为政府购买。

此外,在市场出清时①,有:

(1 − πt)Yt= Ct+ It+ Gt(10)

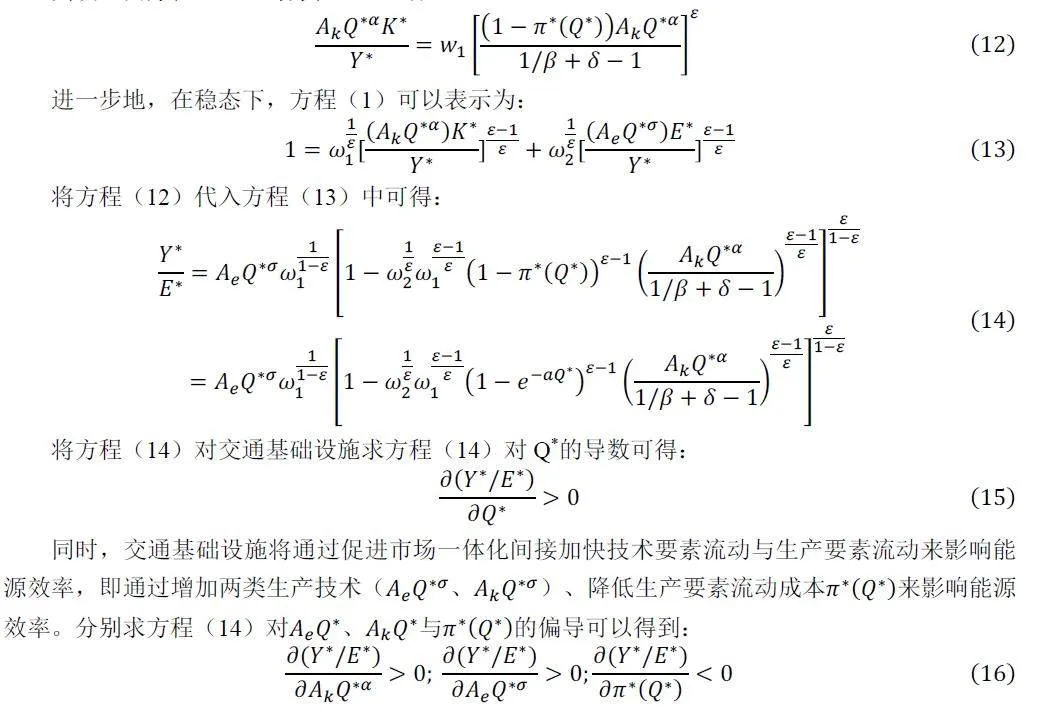

(二)模型求解与研究假设

在市场均衡时,对于内生变量向量组St = [Yt,Ct, It, Gt, Qt, rt, Kt, Pet, Et, πt]而言,有St+1 = St =S* = [Y*, C*, I*, G*, Q*, r*, K*, P*e, E*, π*]。为从理论上分析交通基础设施对能源效率的影响,本文将推导在稳态下交通基础设施对能源效率的影响,并用单位能耗产出来衡量能源效率大小。首先,由方程(7)可知:

r*= 1/β+ δ− 1 (11)

其次,由方程(11)与方程(4)可知:

基于此,得到本文的基本研究假设:

假设1:交通基础设施建设将促进能源效率提升。

假设2:提升的主要机制是促进市场一体化、加快技术和其他生产要素的流动。

三、计量模型设定与变量说明

(一)计量模型设定

本文将高铁开通作为一项准自然实验,利用渐进双重差分模型评估高铁开通对于能源效率的影响。设定的模型如下:

effit= α+ βHSRit+ X'itγ+ μi+ λt+ ξit(17)

其中, i、t代表城市和时间;被解释变量 effit代表各城市的能源效率;核心解释变量HSRit代表所在城市高铁是否开通,设定为处理项和时间项的乘积; X'it 为一系列控制变量,以控制各种因素对于能源效率的影响,控制变量的构成在下文予以详细介绍;μi为个体固定效应,代表所有随城市变化但不随时间变化的因素;λt为时间固定效应,代表所有随时间变化但是不随城市变化的因素;ξit 为随机误差项。

本文根据各城市高铁开通与否以及开通时间的差异,定义核心解释变量HSRit如下:城市高铁开通的当年以及之后各年取值为1,否则取值为0,即HSRit相当于传统DID 模型中处理组虚拟变量和时间虚拟变量的交乘项。待估参数β即为高铁开通对于站点城市能源效率的净效应。若β显著大于0,则表示高铁开通能够显著提高站点城市能源效率,假设1 成立。

此外,高铁以客运为主,因此本文认为高铁开通连通各地区、促进市场一体化程度提升后,促进和扩大区域间人员交流和流动,引起知识、技术的传播与扩散。具体来说,能源利用技术的突破往往始于某一个城市,技术专家、科研人员和劳务人员等载体通过高铁迅速传播至广大地区。此外,除了技术流动,人口流动还会带来交易成本和信息沟通成本的降低,进一步促进资金、信息等生产要素的流转,优化要素配置,向帕累托最优靠近(马光荣等, 2020)。为在实证上证明高铁影响能源效率的作用机制,本文构建机制分析模型如下:

Mit= α+ βHSRit+ X'itγ+ μi+ λt+ ξit(18)

其中,Mit为市场一体化程度,以及技术流动、人口流动和资金流动指标,其余符号变量定义均与方程(17)一致。若显著在不同的被解释变量下均大于0,则证明假设2 成立。

(二)数据选取

本文数据来源于《中国城市年鉴》《中国城市统计年鉴》、各城市的《国民经济和社会发展统计公报》、美国国家海洋与大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA),以及国家铁路局官方网站。本文考察了2001-2019 年间中国290 个城市高铁开通对于能源效率的影响。变量的定义与数据的获取过程如下:

一是各城市能源效率。本文采用单位能耗GDP 衡量能源效率。由于《中国能源统计年鉴》中仅包含省级层面的能源消费数据,本文借鉴史丹和李少林(2020)的做法,采用不含截距的线性模型将省级能源消费量数据按灯光数据值分解到各地级市。随后,用各城市GDP 除以分解得到的各城市能源消费量,可以得到各地区单位能耗GDP。

二是市场一体化程度。本文选取的市场一体化指标为市场分割指数的倒数。由于缺乏实际价格指数,本文基于文献中常用的冰川成本模型,沿循Parsley and Wei(1996)的思路,通过考察省份之间家用设备、交通和通信、食品、书报杂志、烟酒、衣着、医疗保健和娱乐教育文化八类居民消费价格变动平均值的方差测度各省份市场分割程度,再对市场分割程度取倒数得到市场一体化程度指标。此外,市场一体化程度也表现为要素流动加速,因此,本文进一步检验资本、劳动力与技术要素流动水平是否在交通基础设施影响能源效率的过程中发挥作用。具体指标定义如下:首先,资本要素流动为各城市资本存量取对数;资本存量计算参照张军等(2004)的研究,运用资本累积方程Ki,t+1 = (1 − δ)Kit + Iit逐年计算资本存量,δ取常见值0.025,Iit为历年固定资产投资总额;而基年资本存量为I2001,i/(r + δ),其中,r为2001 年至2009 年间固定资产投资总额年均增长率。其次,劳动力要素流动为从业人员年平均人数/年末总人口数。技术要素流动水平为发明专利授权量、实用新型专利授权量、外观设计专利授权量三类专利授权总量取对数。

三是其他控制变量。本文选取的控制变量包括经济发展水平、经济增长率、产业结构、外商投资、政府财政预算收入、人口规模和公路货运量。其中,经济发展水平为各城市GDP 取对数;经济增长率为各城市GDP 增长率;产业结构参照汪伟等(2015)的研究,设定为一产比重×1+二产比重×2+三产比重×3;外商投资水平为外商投资企业工业总产值取对数;地方政府财政预算收入为地方财政一般预算内收入取对数;人口规模为年末总人口数取对数;公路货运量为各城市公路货运量取对数。

各变量的描述性统计如表1 所示。

四、实证结果

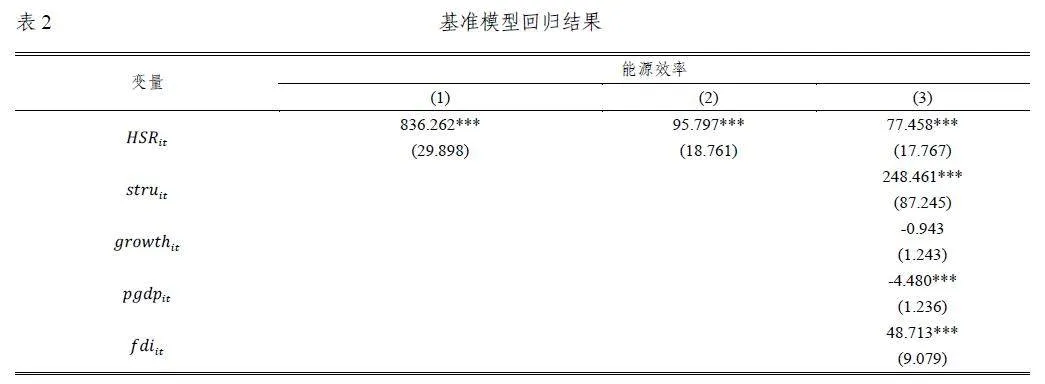

(一)基准回归结果

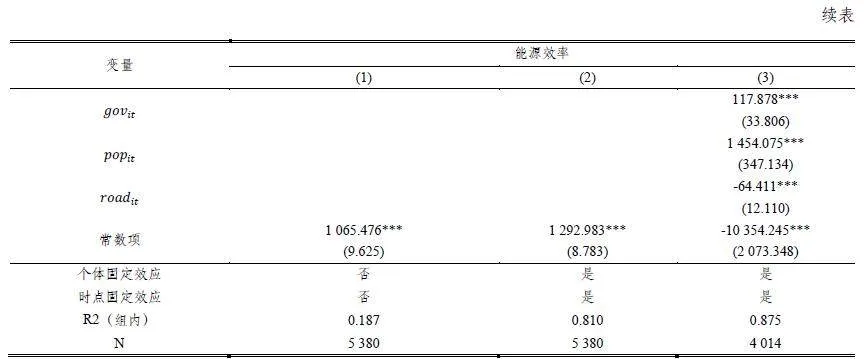

表2 展示了本文基准模型的回归结果。其中,表2 第(1)列至第(3)列展示了城市高铁开通对于能源效率的影响,可以看出,在各种情况下,高铁开通的系数都为正且显著,表示高铁开通对于城市能源效率具有显著的正向影响。在逐步加入控制变量、时点和个体固定效应后,高铁开通的系数逐步由836.3 下降到77.5,但是依然在1%的显著性水平下显著为正。从数值上来看,站点城市能源效率因为高铁开通平均提高了77.5 元/吨标准煤,约为均值的5.9%。因此,假设1 成立。

(二)稳健性检验

为了保证本文“交通基础设施建设能够显著提高站点城市能源效率”这一结论的稳健性,本文进行了一系列稳健性检验。

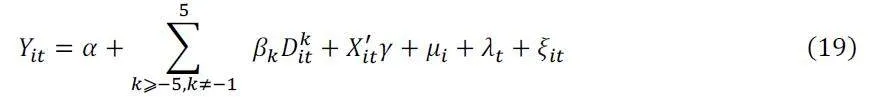

1. 平行趋势检验

平行趋势假设是双重差分方法适用的关键前提,平行趋势假设通过假定实验组和对照组的发展趋势平行保证了选择性偏误可以被很好地剔除,从而得到处理效应的一致估计量。本文采用事件分析法(Event study)来检验平行趋势假设是否得到满足,模型设定如下:

其中,下标 i、t代表城市和时间。Yit为平行趋势检验的被解释变量,这里取各个城市能源效率值。Dkit为高铁开通这一事件的虚拟变量,取值规则为:若vi代表所在高铁开通的具体年份,如果t −vi ⩽ −5,则定义D-5it = 1,否则令D-5it = 0;如果t − vi = k,则定义Dkit = 1,否则令Dkit = 0;如果 t − vi⩾ 5,则D5it = 1,否则令D5it = 0。将高铁开通的前一年作为基准年份,在动态效应检验时去掉了D-1it这一虚拟变量。X'it 为一系列控制变量,控制变量的选取和基准模型回归保持一致。μi代表个体固定效应,表示所有不随时间变化但随个体变化的因素。λt为时间固定效应,表示所有不随个体变化但是随时间变化的因素。ξit为随机误差项。

检验平行趋势假设的关键在于表示高铁开通这一事件的虚拟变量的待估参数 βk,如果平行趋势假设得到满足,那么βk应该在k < 0时不显著。方程(19)的回归结果如图1 所示。可以观察到,在高铁开通之前的年份,各系数均不显著;而在高铁开通后的各年份,系数呈现上升趋势,且从高铁开通后约第二年开始,系数开始显著。这说明样本满足平行趋势假设,并且高铁开通对于能源效率的影响存在约两年的时滞。

2. 渐进双重差分法系数偏误问题

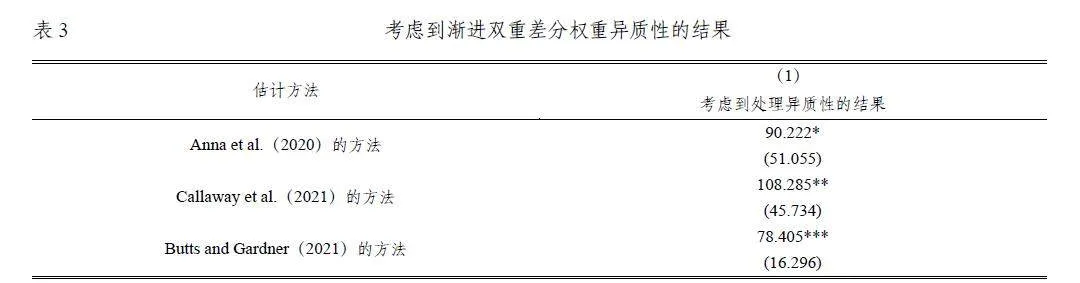

在基准模型中,本文使用双向固定效应模型估计高铁变量的处理效应。但已有研究表明,使用双向固定效应模型估计的因果效应系数可能存在偏误(De Chaisemartin and D’ Haultfoeuille, 2020;Goodman-Bacon, 2021)。主要原因在于,在渐进双重差分研究设计中,估计系数可以视为各处理样本在每个时点上处理效应的加权平均和,尽管总权重为1,但可能出现负权重的现象。如果负权重过多,可能会导致系数偏误。基于此,本文首先参照De Chaisemartin and D’ Haultfoeuille(2020)的研究讨论负权重占比,发现负权重占比仅为15.9%,因此,本文认为基准回归的结果是稳健的。进一步地,本文参考Anna et al.(2020)、Callaway et al.(2021)和Butts and Gardner(2021)等提出的方法,估计考虑多期双重差分法处理异质性时高铁开通对能源效率的影响,发现系数仍显著为正(见表3),结果稳健。

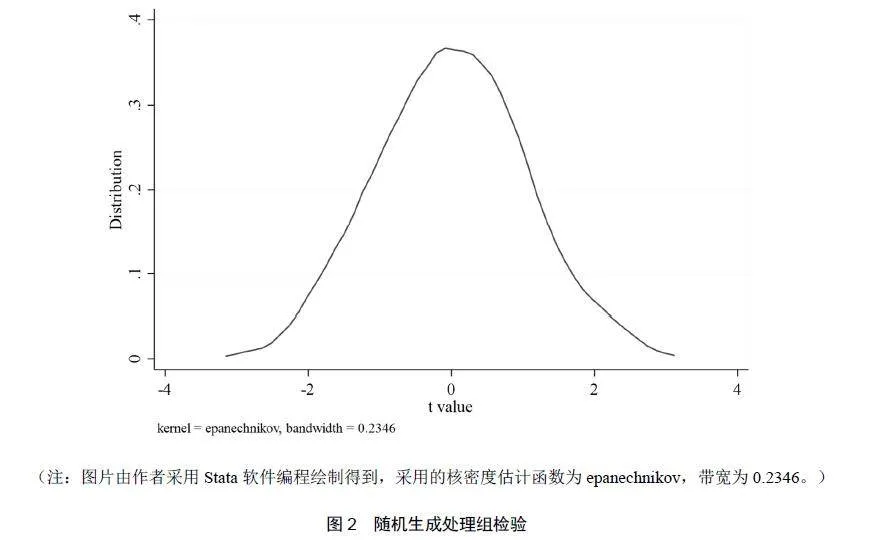

3. 蒙特卡洛模拟检验

对于本文的结论,一个可能的质疑是,能源效率的提升是否来自于某种随机因素。为此,本文基于随机抽样进行反事实分析。按照本文所有城市高铁开通情况,本文随机生成了处理组并进行了1 000 次蒙特卡洛模拟,得到的t 值核密度如图2 所示。其中X 轴代表基于1 000 个随机抽取109个城市作为虚拟实验组所估计得出的 treat×post 系数的 t 值,Y 轴代表其相应的 p 值,曲线代表核密度估计的 t 值分布,安慰剂检验采用 Stata 软件编程运行得到。

容易看出,大部分的抽样结果t 值的绝对值都小于2,相应的P 值都大于0.1,表明高铁开通对站点城市能源利用效率的影响与其他未知因素的因果关系不大,证明了本文结论“交通基础设施显著提高了城市能源效率”的稳健性。

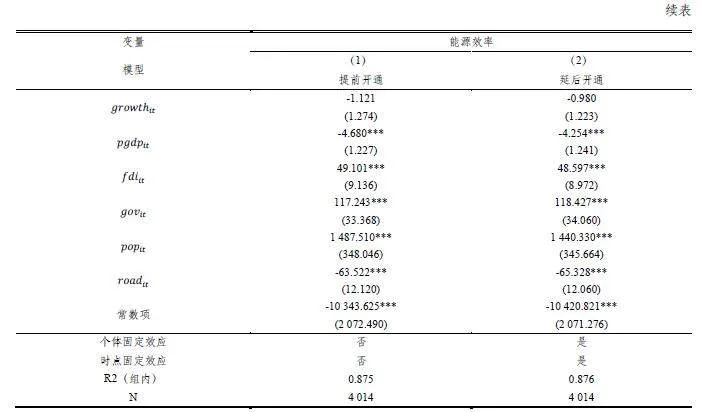

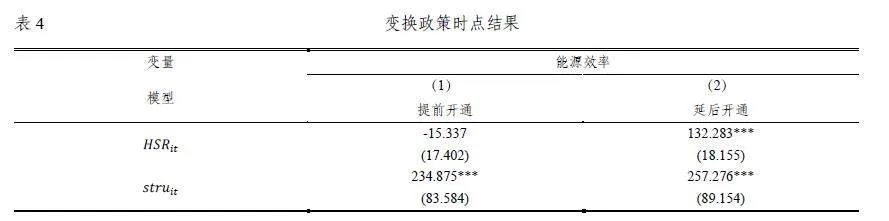

4. 变换政策时点检验

进一步地,为排除高铁开通前城市的能源效率上升趋势就已经存在,设置两种虚拟政策变换时点的变化,分别假设提前两年开通与推迟一年开通。结果如表4 所示,可以观察到,假设高铁提前开通,假设高铁提前开通,系数并不显著,这说明高铁开通前,城市的能源效率不会受到显著影响。而高铁延迟一年开通时,系数在1%的显著性水平下显著为正,这与预期相符:此时高铁已经开通运营,即使假设延后一年运营,站点城市也持续受到高铁运营所带来的虹吸和扩散效应影响。两项结果均表明,高铁开通可以显著提升城市能源效率的结论是可靠的。

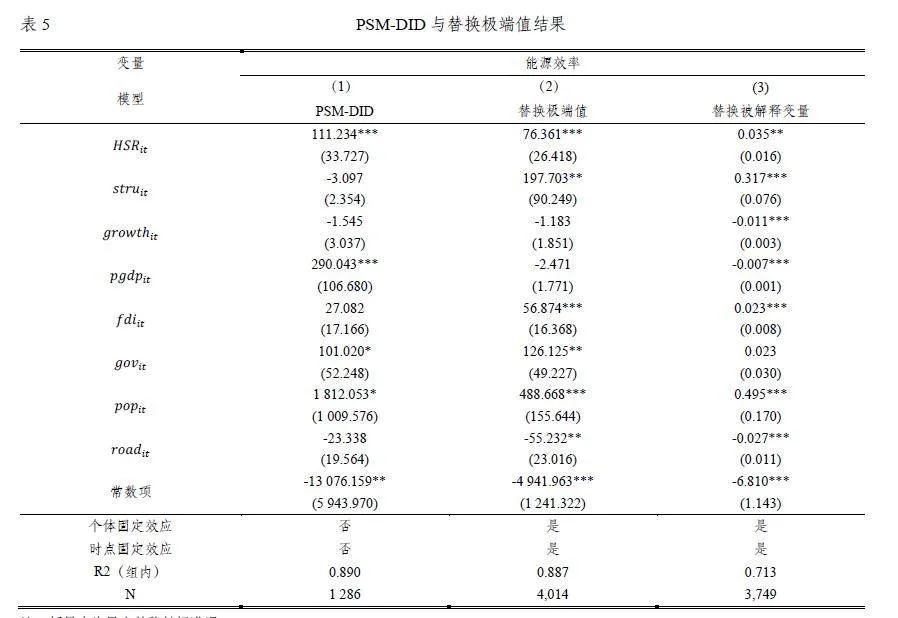

5. PSM-DID

为了证明本文结论对于研究方法并不敏感,本文使用PSM-DID 方法进行稳健性检验,回归结果如表5 第(1)列所示。PSM-DID 方法表明,高铁开通能够显著提高站点城市能源效率,并且,PSM 平衡性检验显示,匹配后控制组和对照组的各个匹配变量的均值差异显著降低。这一结果与本文基准模型的回归结果一致,表明本文“高铁开通能够显著提高站点城市能源效率”这一核心结论具有较强的稳健性。

6. 替换极端值

为了证明本文结论对于极端值并不敏感,我们分别替换样本中能源效率上下端各1%的样本点为除极值点外的最大最小值进行回归分析。结果如表5 第(2)列所示。可以观察到,在去掉极端值后,高铁开通系数为76.4,在1%的显著性水平下显著为正,与基准回归结果基本一致,表明本文“交通基础设施建设能够显著提高站点城市能源效率”的结论依然成立。

7. 替换被解释变量

最后,对于本文的结论,另一个可能的质疑是,是否与变量选择有关。为此,本文利用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)中的SBM 方法计算考虑了非期望产出的全要素能源效率,对2003 年至2016 年①各城市的能源效率进行测度,将各城市能源消耗量、年末总人口、固定资产投资总额作为投入,地区生产总值作为期望产出。同时,考虑到能源使用过程中可能产生二氧化硫、工业废水和烟尘等污染物,将各城市工业烟尘排放量、工业废水排放量和工业二氧化硫排放量作为非期望产出。相关数据均来源于历年的《中国城市统计年鉴》。进一步地,本文使用计算得到的全要素能源效率作为能源效率的代理变量,基于方程(17)重新进行回归分析。回归结果如表5 第(3)列所示。可以观察到,替换被解释变量后,高铁开通依然显著提升站点城市的能源效率,这再次印证了本文结论的稳健性。

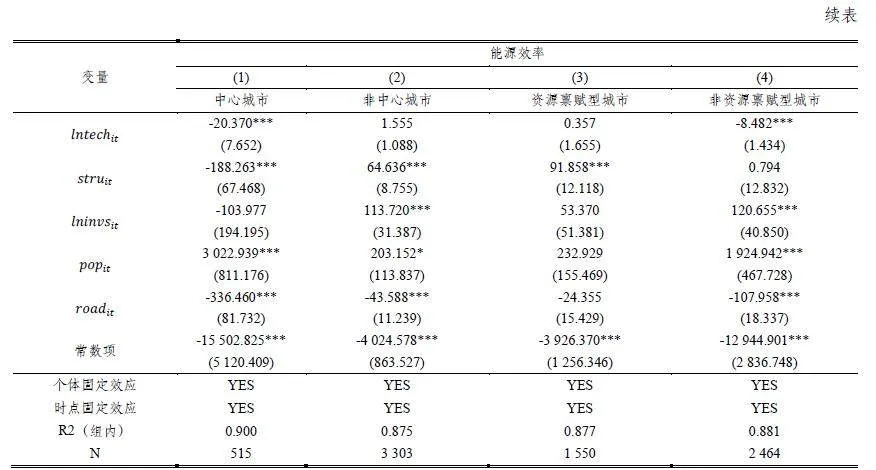

(三)异质性分析

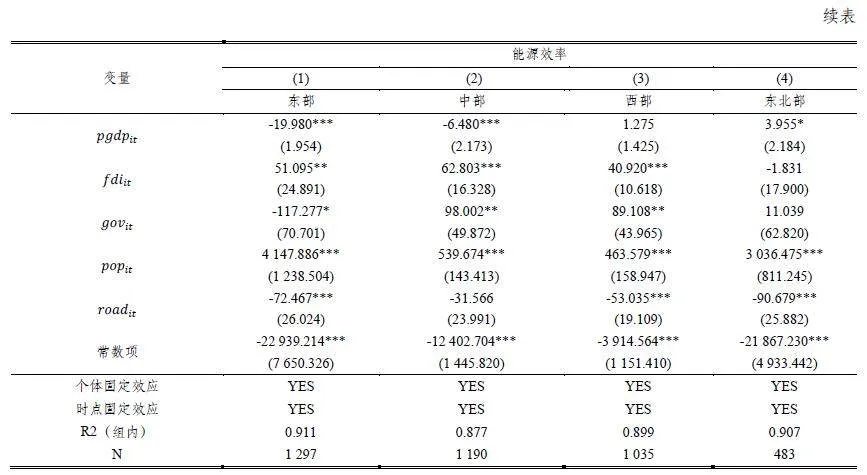

1. 东中西部地区

由于我国地区发展不均衡,交通基础设施发展程度也存在较大差异,其对能源效率的影响也可能存在差异。因此,本文对高铁开通前后不同地区的能源效率变化进行异质性回归分析。结果如表6 所示。可以观察到,高铁开通对西部具有更显著的正向影响,这可能是因为高铁开通带来的扩散效应带来了技术、生产等要素的流动,因此更为惠及我国较不发达的西部地区。而东部、中部与东北部系数不显著,说明高铁开通对该地区能源效率影响较小。

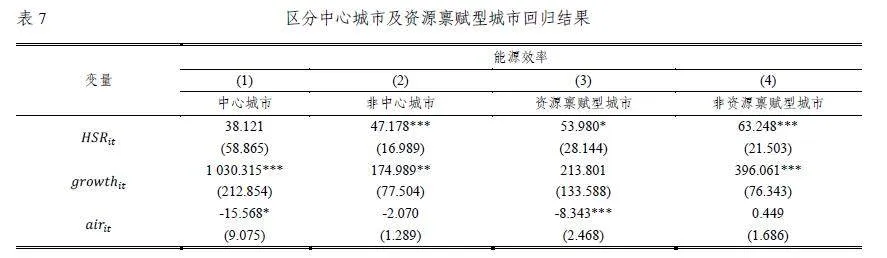

2. 中心城市与非中心城市

本文考察了中心城市与非中心城市交通基础设施对能源效率的影响,结果如表7 中第(1)列和第(2)列所示。结果显示,在中心城市开通高铁对能源效率没有显著影响,但在非中心城市开通高铁的影响系数在1%的显著性水平下显著为正,这再一次说明高铁开通主要通过发挥扩散效应,加快要素流动,从而提升能源效率,因此对于落后地区的能源效率提升效应更为显著。这一结果与东中西部异质性分析结果相互印证。

3. 资源禀赋型城市与非资源禀赋型城市

考虑到能源效率的提升可能会受到地区资源禀赋的影响,本文从资源禀赋型城市与非资源禀赋型城市两个方面,考察了交通基础设施对能源效率的影响。异质性检验结果如表7 第(3)列和第(4)列所示。可以观察到,资源禀赋型城市和非资源禀赋型城市高铁开通的系数分别在10%和1%的显著性水平下显著为正,并且后者的系数高于前者,这表明高铁开通在提升能源效率方面对非资源禀赋型城市的影响更大。这可能是因为高铁作为客运,主要通过加快人力资本流动,从而带动技术流、资金流扩散,而资源禀赋型城市大多发展的是资源型产业,因此对资源禀赋型城市的影响较小。

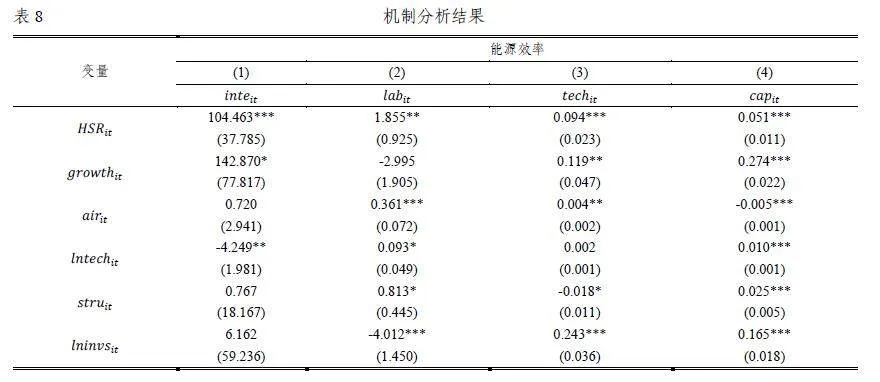

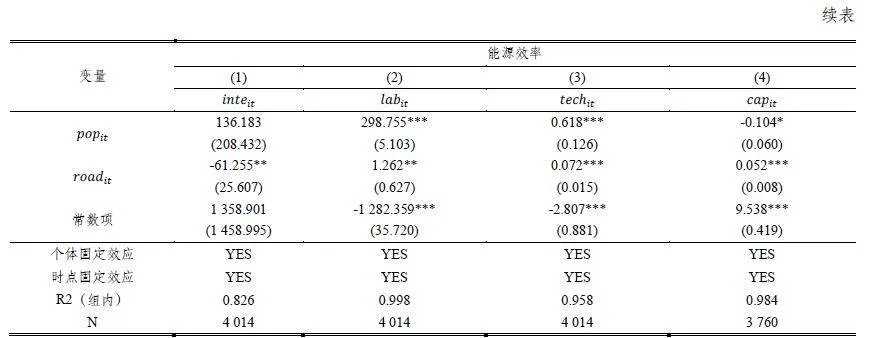

(四)机制分析

表8 报告了机制分析的回归结果。表中第(1)列报告了市场一体化的回归结果。可以发现,市场一体化程度系数在1%的显著性水平下显著为正,表明高铁开通可以使市场一体化程度提高,这与理论预期一致。高铁开通提高了区域之间的可达性,使原本较为孤立的市场可以快速接入更大的统一市场,为人才的流动创造条件。如表8 中第(2)列所示,高铁开通变量系数显著为正,说明高铁开通加快了劳动力迁移。而随着人才在各区域间流动,其带来的知识、技术在各区域间也加速扩散,如表8 中第(3)列所示,高铁开通的系数在1%的显著性水平下显著,说明高铁开通加快了技术扩散和流动。与此同时,劳动力加速迁移也会降低沟通成本和交易成本,促进企业之间形成合作,加快资金流动[见表8 第(4)列],为经济发展注入新活力。总之,高铁开通会加快人流、技术流和资金流等要素的流动,这再次印证高铁开通正是通过促进市场一体化这一重要的机制发挥作用进而影响能源效率的,假设2 成立。

五、结论和政策建议

持续提升能源效率是推动高质量发展、实现碳中和目标的重要路径,而目前学界关于交通基础设施影响能源效率的研究尚存在争议。本文基于理论和实证考察交通基础设施影响能源效率的程度与机理。研究结果表明,交通基础设施建设可以显著提升区域能源效率,在多种稳健性检验下,这一结论都非常稳健。此外,交通基础设施在西部地区、非中心以及非资源禀赋型城市中的能源效率提升作用要更为明显。进一步的机制分析表明,交通基础设施可以促进区域市场一体化、加快要素流转,从而有效提升能源效率。基于此,本文提出如下政策建议:

首先,地方政府应继续加大交通基础设施建设的力度,以实现经济高质量发展和区域均衡发展。我们发现,交通基础设施投资在促进经济绿色可持续发展方面发挥着显著作用,能够提高区域能源效率,同时促进社会经济的整体进步。此外,交通基础设施建设提升能效的作用在西部和非中心城市等经济较为落后的地区要更明显,表明该政策对于区域均衡发展也具有重要意义。因此,地方政府应优先考虑在这些较为落后的地区实施基础设施建设项目,并制定各区域的长期交通基础设施发展规划。同时,确保持续地投资,以实现长期的经济效益和节能效益。

此外,对于非资源禀赋型城市地方政府而言,交通基础设施建设也是一项实现经济长期可持续发展的公共政策。这些城市通常缺乏自然资源优势,地方政府需要探索其他途径来推动经济的持续增长。交通基础设施投资是这些城市促进经济长期可持续发展的重要策略之一。它不仅能够增强区域的连通性和可达性,还能够通过提高能源效率来促进经济的绿色转型。为充分发挥交通基础设施的积极作用,非资源禀赋型城市地方政府应不断优化交通网络,提高交通系统的效率和可靠性,同时降低能源消耗和排放。

最后,地方政府应加快打造统一的要素资源市场,畅通交通基础设施发挥能效提升作用的渠道机制。本文结论表明,随着经济一体化的不断发展,交通基础设施的改良更有效地促进要素流动,提高能源利用效率,这印证了党中央提出的“加快建设全国统一大市场”的必要性和重要性。一方面,地方政府应减少对市场活动的直接干预,转而运用市场化手段优化土地、资本、技术、劳动力等要素的配置,以提高要素的使用效率和流动性。另一方面,加强交通基础设施的规划和建设,促进各地交通基础设施互联互通。同时,建立区域交通合作机制,促进资源共享和优势互补,推动区域一体化发展。

参考文献

[1] 胡宗义,刘静,刘亦文. 中国省际能源效率差异及其影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境,2011 年第7期,第33-39 页。

[2] 交通运输部. 2023 年交通运输行业发展统计公报[EB/OL](2024-06-13)[2024-06-18], https://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/202406/t20240614_4142419.html。

[3] 黎文勇,杨上广,吴玉鸣. 区域市场一体化对碳排放效益的影响研究——来自长三角地区的空间计量分析[J].软科学,2018 年第9 期, 第52-55 页。

[4] 李强,魏巍. 交通基础设施、制度变迁与全要素能源效率——基于省级面板数据的经验分析[J]. 南京审计学院学报,2014 年第1 期, 第54-61 页。

[5] 刘生龙,胡鞍钢. 交通基础设施与中国区域经济一体化[J]. 经济研究,2011 年第3 期, 第72-82 页。

[6] 马光荣,程小萌,杨恩艳. 交通基础设施如何促进资本流动——基于高铁开通和上市公司异地投资的研究[J].中国工业经济,2020 年第6 期,第5-23 页。

[7] 蒲龙,马光荣,黄勃. 基础设施、税收竞争与企业税负——基于国内市场一体化的视角[J]. 数量经济技术经济研究,2022 年第9 期,第50-69 页。

[8] 史丹,李少林. 排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证[J]. 中国工业经济,2020年第9 期,第5-23 页。

[9] 汪伟,刘玉飞,彭冬冬. 人口老龄化的产业结构升级效应研究[J]. 中国工业经济,2015 年第11 期,第47-61页。

[10] 王彩艳,刘修岩. 交通基础设施建设、国内市场一体化与乡村振兴——基于市场准入视角的研究[J]. 山西财经大学学报,2024 年第5 期,第16-27 页。

[11] 王群勇,陆凤芝. 高铁开通的经济效应:“减排”与“增效”[J]. 统计研究,2021 年第2 期,第29-44 页。

[12] 许钊,高煜,霍治方. 高铁开通对能源效率的影响研究——基于“中心—外围”模型的理论分析与实证检验[J]. 软科学,2022 年第5 期,第1-8 页。

[13] 叶菁文,范剑勇. 交通基础设施、区际贸易与地区经济发展——以公路为例[J]. 数量经济技术经济研究,2023年第6 期,第48-68 页。

[14] 张聪聪,崔松涛,朱治双,张华明. 市场一体化对区域能源效率的影响及机制[J]. 资源科学,2023 年第06 期,第1208-1222 页。

[15] 张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究,2004 年第10 期,第35-44页。

[16] 张效莉,石宇航. 交通基础设施与全国统一大市场[J]. 消费经济,2024 年。

[17] 张志辉. 中国区域能源效率演变及其影响因素[J]. 数量经济技术经济研究,2015 年第08 期,第73-88 页。

[18] Anna, S. etc, "Doubly Robust Difference-in-Differences Estimators". Journal of Econometrics, 2020,219(1), 101-122.

[19] Barro, R. J., "Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth". Journal of Political Economy, 1990,S5(98), 103-125.

[20] Behrens, K., "International Integration And Regional Inequalities: How Important Is National Infrastructure?". TheManchester School, 2011, 79(5), 952-971.

[21] Butts, K. and Gardner, J., "Did2s: Two-Stage Difference-in-Differences". Papers, 2021.

[22] Callaway, B. etc. "Difference-in-Differences with multiple time periods". Journal of Econometrics, 2021, 225(2), 200-230.

[23] De Chaisemartin, C. and D' Haultfoeuille, X., "Two-wafr5jj00n2U7gBtBFlsBs5sVzG+2j09UFh548pjNzjgg=y Fixed Effects Estimators with Heterogeneous TreatmentEffects". American Economic Review, 2020, 110(9), 2964-2996.

[24] Dollar, D. and Wei, S., "Das (Wasted) Kapital: Firm Ownership and Investment Efficiency in China". Social ScienceElectronic Publishing, 2007.

[25] Fujimura, M. and Edmonds, C., "Impact of Cross-border Transport Infrastructure on Trade and Investment in the GMS".ADB Institute discussion paper, 2006, 48, 1-35.

[26] Glaeser, E. and Kahn, M., "The Greenness of Cities: Carbon Dioxide Emissions and Urban Development". NberWorking Papers, 2010, 67(3), 404-418.

[27] Goodman-Bacon, A., "Difference-in-differences with variation in treatment timing". Journal of Econometrics, 2021,225(2), 254-277.

[28] Katz, M. and Shapiro, C., "System Competition and Network Effects". Journal of Economic Perspectives, 1994, 8(2),93-115.

[29] Kim, K. and Kim, Y., "International comparison of industrial CO_2 emission trends and the energy efficiency paradoxutilizing production-based decomposition". Energy Economics, 2012, 34(5), 1724-1741.

[30] Klenow, H., "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India". Quarterly Journal of Economics, 2009, (4),1403-1448.

[31] Krugman, P., "History and Industry Location: The Case of the Manufacturing Belt". The American Economic Review,1991, 81(2), 80-83.

[32] Lin, B. and Chen, Y., "Will economic infrastructure development affect the energy intensity of China's manufacturingindustry?". Energy Policy, 2019, 132(SEP.), 122-131.

[33] Liu, J. etc., "Does industrial agglomeration promote the increase of energy efficiency in China?". Journal of CleanerProduction, 2017, 164(oct.15), 30-37.

[34] Ouyang, X. etc., "Industrial energy efficiency and driving forces behind efficiency improvement: Evidence from thePearl River Delta urban agglomeration in China". Journal of Cleaner Production, 2019, 899-909.

[35] Parsley, D. and Wei, S., "Convergence to the Law of One Price Without Trade Barriers or Currency Fluctuations".Quarterly Journal of Economics, 1996, (4), 1211-1236.

[36] Ratner, K. and Goetz, A., "The reshaping of land use and urban form in Denver through transit-oriented development".Cities, 2013, 30, 31-46.

[37] Song, Y. etc., "Industrial agglomeration and transport accessibility in metropolitan Seoul". Journal of GeographicalSystems, 2012, 14(3), 299-318.

[38] Tan, R. etc., "Transportation infrastructure development and China's energy intensive industries - A road developmentperspective". Energy, 2018, 149(15), 587-596.

[39] Wei, C. and Zheng, Y., "A New Perspective on Raising Energy Efficiency: A Test Based on Market Segmentation".Social Sciences in China, 2020, 41(1), 59-78.

[40] Wu, F. etc., "Industrial energy efficiency with CO2 emissions in China: A nonparametric analysis". Energy Policy,2012, 49(none), 164-172.

[41] Yu, A. etc.,d "Estimation of industrial energy efficiency and corresponding spatial clustering in urban China by a metafrontiermodel". Sustainable Cities and Society, 2018, 43, 290-304.

〔执行编辑:刘自敏〕