中国制造业数字化投入水平影响了出口产品质量么?

摘 要:本文通过对数字化投入推动制造业发展的国内外研究成果的梳理,结合出口产品质量决定理论,从理论层面推导并分析了数字化投入对出口产品质量存在正向影响作用。在实证层面,依托WIOD 数据库计算行业层面数字化投入水平,并实现国家间行业层面量化比较分析,通过中国海关数据库和中国工业企业数据库的匹配,计算出产品层面质量数据,跨数据库合并为2000-2013年的中国制造业企业层面出口产品质量面板数据。结合理论分析,构建计量模型,探寻数字化投入水平与出口产品质量之间的关系。研究发现,在我国,企业数字化投入水平对出口产品质量具有正向推动作用,这一作用在不同规模企业间和不同数字化投入水平企业间具有异质性,而生产效率提升和资源配置优化是两个重要作用渠道。

关键词:数字经济;数字化投入;出口产品质量;生产效率;资源配置

DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20240905.001

一、引言及文献综述

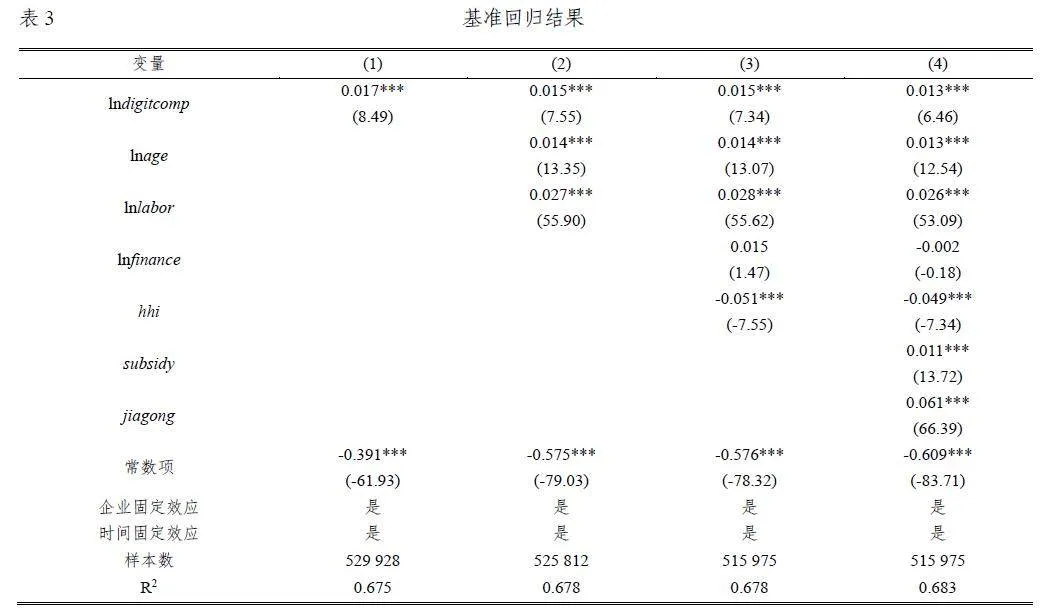

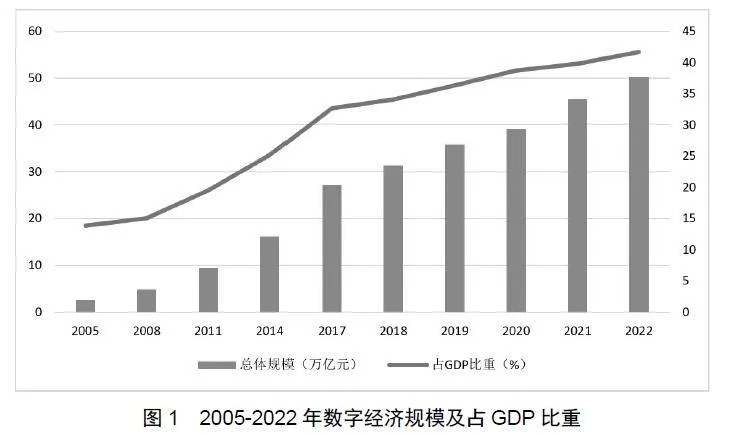

党的二十大报告指出,要“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。2024 年的政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”列为十大任务之首,“深入推进数字经济创新发展”是其主要内容。近年来,我国数字经济的发展十分迅猛,根据中国信通院的测算,截至2022 年,我国数字经济的规模已经达到50.2 万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP比重达41.5%,高于GDP 名义增速4.98 个百分点,数字经济在我国经济发展中的作用日益凸显,重要地位也更加巩固(图1)。其中,数字经济中的数字产业化和产业数字化两个方面都得到了高速发展,前者的规模达9.2 万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP 比重7.6%,而后者的规模更是达到了41 万亿元,同比名义增长10.3%,占GDP 比重达33.9%。

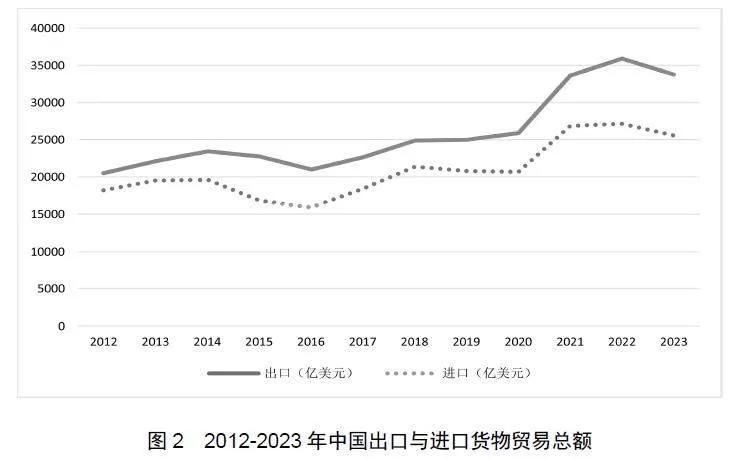

与此同时,经历了改革开放40 多年的高速发展,我国已经成为全球制造业第一大国,2012—2023 年,我国全部工业增加值由20.9 万亿元增至39.91 万亿元。但我国制造业仍然存在诸如产品附加值低、产品技术含量不高等问题,供给结构和效率还不能适应需求升级,导致我国制造业“大而不强”问题突出。近年来,随着贸易保护主义抬头,发达国家“制造业回流”情况日益凸显,我国出口产品的增速也呈现下降趋势(图2),如何在现阶段促进制造业产业优化升级,增加出口产品核心竞争力,是具有很大意义的研究课题。随着数字经济高速发展,从学术界到政策制定者,都越来越关注数字技术对传统产业特别是制造业发展的推动作用。

综合国内外学者研究,总的来看,数字技术对推动制造业发展的作用主要有以下几个方面。

1. 成本效应。数字技术可以通过降低企业固定成本与交易成本,提升交易的效益。如Hitt andBrynjolfsson(1996)认为信息技术的应用促进了企业多元化而非一体化发展,即企业的横向边界扩张,而纵向边界缩小。Afuah(2003)认为信息技术的应用能够通过“协同效应”和“效率效应”来降低企业内外部的交易费用和生产成本,但其降低幅度是由企业自身的技术先进程度、信息处理能力等决定的。Ellison and Ellison(2018)发现企业依靠数字技术通过搜索引擎或者网站来发布其产品信息,有助于发现潜在的供应商或目标客户,可以有效降低其与消费者之间以及上下游企业之间的搜寻和谈判成本,实现交易双方的精确匹配。Shaheer and Li(2020)发现企业能够依托数字经济,去广泛搜集消费端的意见反馈,深入挖掘相关需求偏好,降低产品研发不确定性带来的成本。

2. 渗透效应。数字作为一种标准的媒体,能够让企业的决策流和物流等信息得以有效地在企业内部不同部门之间实现高速传递,提高整体的生产效率,从而实现全要素生产率的提升。Solow(1987)提出了著名的“索洛悖论”,认为计算机时代对生产率的提升是缺失的。针对“索洛悖论”,Jorgenson et al.(2008)发现,1995-2000 年美国社会生产效率的增长,主要来自于同信息与通信技术(ICT)有关的研发和制造业的发展。Byrne et al.(2013)发现,虽然与1995-2004 年的十年相比,信息与通信技术(ICT)对美国生产率提高的贡献率在2004-2012 年间逐步出现了下降,但其依然是美国经济发展最重要的驱动因素。针对“索洛悖论”产生的原因,Acemoglu et al.(2014)认为其产生可能是大量数字化技术被投入到了生产效率提升较难的服务业之中。而Brynjolfsson et al.(2018)指出,“索洛悖论”的产生可能存在四方面的原因,包括预期不匹配、对数字经济的测量不准确、私人获益与社会零和的矛盾以及信息技术影响滞后性。

3. 替代效应。一方面,信息通信设备对其他产品和服务产生了大规模替代,尤为明显的是对劳动力的替代;另一方面,数字化平台的知识发现技术可以减少资源错配,形成对低效率投资领域的替代。如郭美晨和杜传忠(2019)发现,当前期的基础设施建设和信息与通信技术(ICT)资本积累到一定程度时,ICT 产业的技术创新效果将会逐步显现。而数字化技术的发展不仅促进了生产可能性边界的外移,也在不断地拓展创新可能性边界。Bas et al.(2015)研究发现,在数字经济背景下,企业通过规模报酬递增、合理分配资源等方式,降低了研发费用支出,从而提升了企业对技术的吸收与创新,进而提升企业的出口产品技术复杂度。施炳展和李建桐(2020)认为,数字化平台的知识发现技术与数据集成工具,可以减少资源错配,便于企业轻装上阵,专注于打造核心竞争力。

二、理论机制分析

(一)出口产品质量及其影响因素

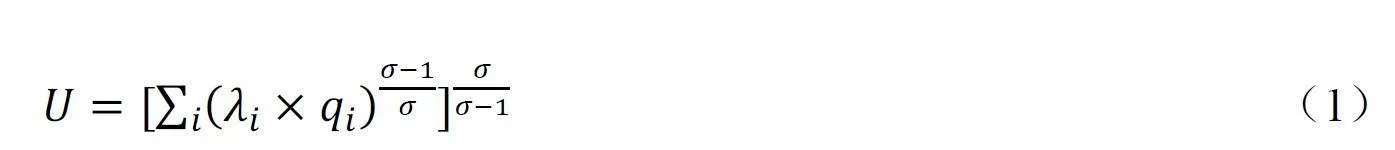

国内外学者研究认为,一个经济体所生产和消费的产品的质量的改善,表明该国的企业生产技术的进步、产品竞争能力的增强,因此,产品质量被广泛用来衡量一国制造业发展水平。早期,学者们主要使用单价法、产品特征法来代替计算产品质量,但不够准确,为了能准确和全面反映出口产品质量,Hallak and Sivadasan(2009)通过研究产品质量异质性对企业贸易行为的影响,利用事实反推法,构建了质量内生决定理论。其推导过程是通过构建常替代弹性模型,假设消费者效用函数如下表示:

其中,i 表示消费者消费的产品种类,和分别代表产品种类的质量和数量,>1 表示产品种类间的替代弹性。

同时,对应的价格指数:

其中,为企业产品进口价格,产品种类i 对应的消费数量为:

其中,E 为消费者在该产品上的总支出。同时,将企业的生产成本分为边际成本和固定成本,分别用mc 和F 来表示,其中:

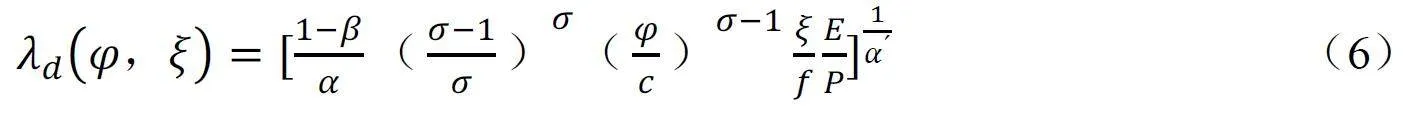

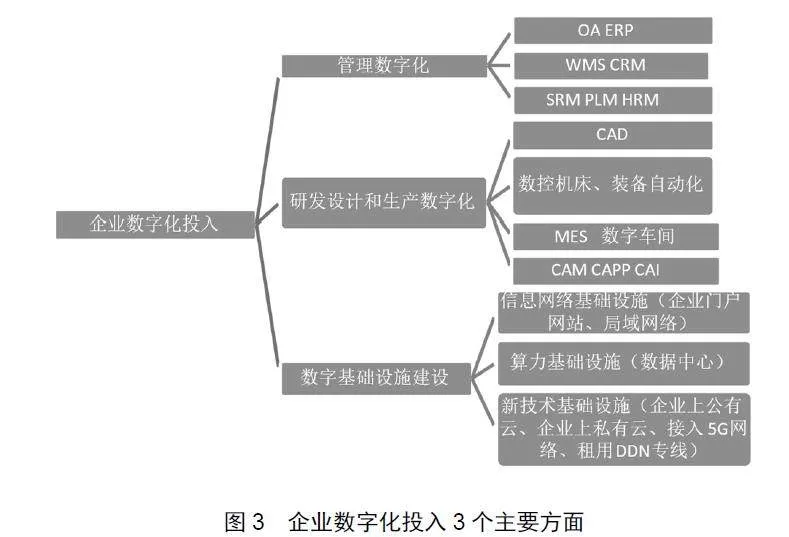

从(4)(5)可以看出,质量λ和生产效率φ决定了可变成本mc,而质量λ和代表质量生产能力的则对固定成本F 具有决定作用。式中α>0 且β>0。Hallak and Sivadasan(2009)模型的核心是假设了企业在生产能力上存在φ和ξ的两方面异质性。企业在生产过程中,对产品的价格和质量进行合理的选择,来使得其进入市场后的利润最大化,即运营收益与固定成本的差额最大化。通过对CES 需求函数求一阶导后得到pd = (σ/σ-1)(c/φ)λβd,再通过一阶导计算出相应的质量函数:

其中,α´=α-(1-β)(σ-1),假设0<β<1,α´>0。(6)式说明了在生产效率φ不变的情况下,企业质量生产能力越大,则其产品质量越高。

(二)数字化投入对出口产品质量的影响分析

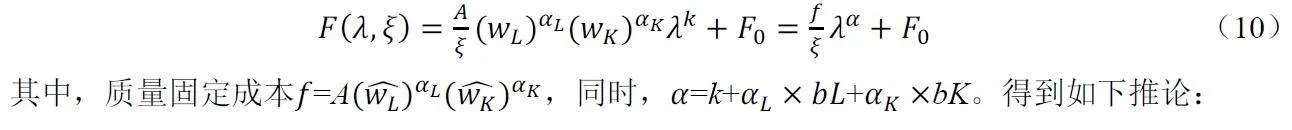

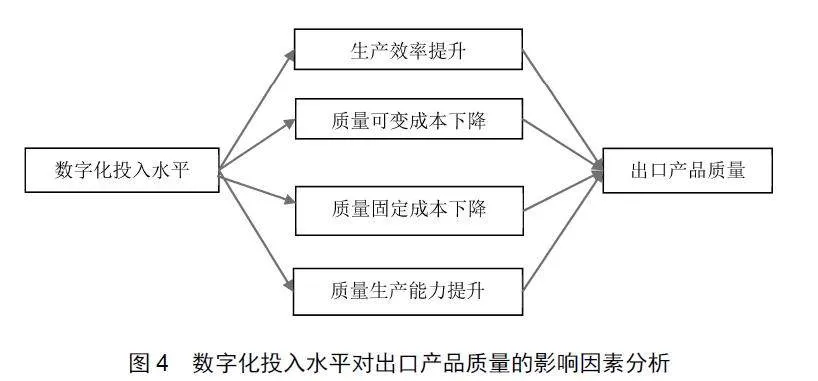

在实践层面,随着数字技术的快速发展,生产制造企业不断加大数字化投入,加快数字化转型的步伐。对于企业而言,数字化投入主要分为管理的数字化、研发设计和生产制造数字化、数字基础设施等3 个主要方面,具体如图3 所示。可以看到,企业的数字化转型离不开企业从管理、研发、生产和数字基础设施方面进行全链条的数字化投入,而这些投入主要被用于研发、生产和管理效率的提升。

在理论层面,为了进一步分析企业数字化投入对其出口产品质量的影响,本文在Kee and Tang(2016)的理论框架下,在推导制造业投入数字化对出口产品质量的影响过程中,将制造业投入数字化因素引入到企业的生产决策过程中来。

假设垄断竞争市场中的代表性企业采用规模报酬不变的柯布-道格拉斯(C-D)生产函数来组织生产:

Y= φKαKLαLMαM(7)

(7)式中,Y、φ、K、L、M 分别表示企业的总产出、生产效率、资本、劳动和中间品投入。αK、αL、αM分别为各要素的产出弹性,且αK+αL+αM=1。正如Goldfarb and Tucker(2012)指出的,在数字经济的形态下,信息技术作为先进的生kLLOCrMsS5pYkurKsjlbx1yWDRJXqllWY6dw9JNMya4=产力,数字化投入是决定产出高低的关键因素。根据相关理论,数字技术对制造业发展的影响作用主要从以下三方面分析:

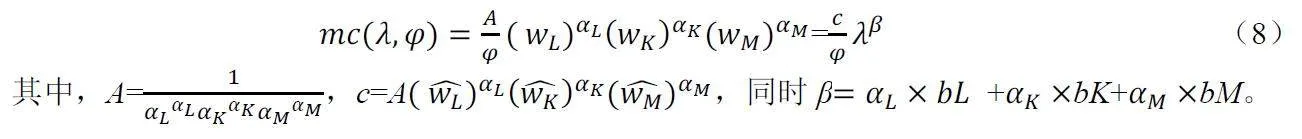

1. 对质量可变成本和生产效率的影响。根据式(6),企业产品质量主要由生产效率φ和质量生产能力ξ来决定。同时,将wK、wL、wM分别定义为企业的平均报酬、平均租金和平均中间品投入,三者在不同企业之间的差异可以被视为其在生产能力上的差异,以劳动力为例,劳动者的技术水平就是最主要的差异。为了生产质量λ,一个企业需要支付平均报酬工资wL = wLλbL、平均租金wK = wkλbK、平均中间品投入wM = wMλbM,bL >0,bK>0, bM>0,其中,wL、wK和wM代表了最低劳动力、资本和中间品投入,λ代表了产品质量。因此可以得到,创造越高质量的产品需要雇佣更贵的人力、投入更贵的资本和引进更贵的中间品。将(7)式和前述(4)式合并得到边际生产成本:

因此,质量可变成本c 可以设定为由L、K、M 决定的成本函数c(L,K,M),结合数字经济本身存在的成本效应、渗透效应,替代效应,可得如下推论:

(1)数字技术通过成本效应、有效降低企业的中间投入成本,即∂wM/∂Dig<0。同时,替代效应可以对资本和劳动力的价格产生影响,包括有效降低劳动力的需求数量从而降低人均工资水平∂wL/∂Dig<0,有效降低了整体资本品供给价格水平∂wK/ ∂Dig<0。故结合式(8)以及上述结论来判断投入数字化Dig 与质量可变成本c 的关系可以通过下式分解:

在模型中设定质量可变成本函数c 是投入数字化Dig 的函数,由于αK> 0、αL> 0、αM>0,可得上述(9)式的结果满足∂c/∂Dig<0。

(2)考虑到数字技术对制造业发展的影响在理论上存在的渗透效应和替代效应带来的单位要素投入下降,即数字技术的应用可以提高单位要素产出,即全要素生产率,因此满足∂φ /∂Dig>0。

2. 对质量固定成本和质量生产能力影响的分析。假设固定成本中与质量有关部分的Cobb-Douglas 生产函数具有相同的指数,即λ= (ξL'αLK'αK)1/K,这些成本可以被理解为与质量控制体系应用、员工培训或者产品研发等方面关联的支出。此外,还有一些和质量无关的支出,被计入在F0中。相应的,根据式(5),总的固定成本被记为:

(1)数字化投入的增加,可以有效降低企业在质量管理体系、员工培训等方面的成本支出,并将相关资源配置到更高效的生产领域,即∂WL/∂Dig<0且∂WK/ ∂Dig<0。可得质量固定成本f与数字化投入Dig 之间的关系:

(2)基于数字技术对制造业发展的影响理论上存在的渗透效应和替代效应,随着数字技术的深入应用,先进的质量控制系统和数字化控制技术可以有效提升企业的质量品质管理、创新研发等质量生产能力,因此可推导得出∂ξ/∂Dig>0。

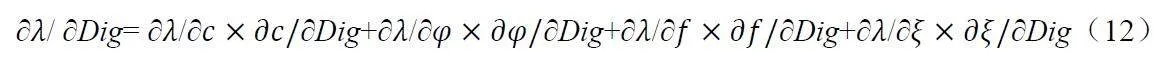

3. 对出口产品质量的影响的综合分析。综合来看,关于投入数字化与质量之间的关系,数字化投入可以通过质量可变成本c、生产效率φ、质量固定成本f和质量生产能力ξ来对质量产生影响,如图4 所示,对(6)求偏导:

由(6)可知∂λ/∂c<0,∂λ/∂φ>0,∂λ/∂f<0 且∂λ/∂ξ>0,再结合前文相关判断,可以得到式(12)的∂λ/ ∂Dig>0 。

假说:制造业数字化投入水平可以提升出口产品质量。

三、数据模型、变量选取与数据说明

(一)基准模型构建

参考Hallak and Sivadasan(2009)、Khandelwal(2010)相关基础理论关于出口产品质量的影响因素的梳理和总结,构建企业层面的基准回归模型如下:

lnqualitycompit= α0+ α1lndigitcompit+ α2lnControl+ λi+ λt+ εit(13)

其中,下标i 表示经海关数据库和企业数据库匹配后的企业样本,下标t 表示年份,λi为企业固定效应,λt为时间固定效应,εit为误差项。被解释变量lnqualitycompit表示t 年i 企业的出口产品质量取对数,核心变量lndigitcompit表示t 年i 企业的数字化投入水平取对数。lnControl表示的是一系列控制变量,包括:

1. 企业经营年限(Age)。用企业开业年份和报告期当年年份的差值取对数来衡量,企业经营时间越长,可以在一定程度上证明其产品在市场上得到广泛认可,也从一个角度可以反映其产品质量的高低。

2. 企业规模(Size)。用企业的总人数取对数来表示。企业规模在一定程度上反映了企业的综合实力,因此,企业规模越大可能会越有利于企业产品质量的提高。

3. 市场集中度(Hhi)。该指标反映了市场竞争程度,通常采用行业层面的赫芬达尔指数来表示,其测算公式是HHIgt = Σ i∈Ωgq2it ,其中,Ωg表示g 行业的企业的集合,而q2it 为t 年i 企业占g行业的工业销售总产出的比值的平方。一般而言,市场集中度越高,越容易导致垄断限制竞争,可能不利于产品质量提升。

4. 融资约束(Finance)。用利息支出与总资产的比值来表示。借鉴李志远和余淼杰(2013)的研究,如果一个企业能够得到银行的贷款,可以从一定层面说明它可以通过外部融资来缓解其融资约束。所以,本文采用企业的利息支出与企业总资产比值加1 后再取自然对数来刻画企业的融资约束程度,它的数值越高,说明企业所面临的融资约束越小。

5. 政府补贴(Subsidy)。反映企业是否获得了从政府给予的补贴,若获得政府补贴则取值为1,否则取值为0。一般而言,政府补贴主要被要求专项用于企业的技术改造等,可能有利于企业产品质量的提升。

6. 加工贸易(Jiagong)。参考钱学锋等(2013)、盛斌和毛其淋(2017)的研究方式,将海关数据库统计的不同贸易方式区分为加工贸易和一般贸易两类,其中,将贸易方式为出口加工区进口设备、出料加工贸易、进料加工贸易、来料加工装配进口的设备以及来料加工装配贸易的归类为“加工贸易”,将贸易方式为边境小额贸易和一般贸易的归类为“一般贸易”。若当年度企业开展了加工贸易,则取值为1,否则为0。

(二)数据测算

1. 出口产品质量的测算。本文以施秉展(2014)的方法为基础,构建常替代弹性模型——该模型假设消费者的效用函数为常替代弹性CES——估计“企业-产品”层面的出口产品质量。m 国消费者t 年对企业i 生产商品种类的消费量可以简化为:

再对两边取自然对数,简化整理后得到计量回归:

ln qimt= ximt− σlnpimt+ εimt(15)

其中,ximt= lnEimt− lnPimt为年份-出口国虚拟变量,它是随着时间和国别变化的变量。lnpimt是企业i 在第t 年对m 国出口产品的价格。残差εimt=(σ− 1)lnλimt,包含了企业i 在t 年对m 国出口产品的质量等信息。

根据回归结果定义质量如下:

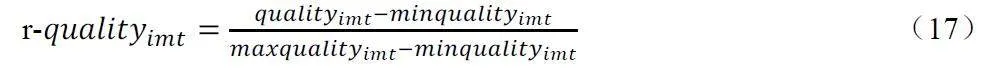

式可以测算每个企业在每个市场每一年度出口的每一个HS 代码层面的产品质量,但是为了获得企业层面的质量,需要将这些质量进行加总,而不同产品的质量加总没有意义,为此,根据施秉展(2014)的方法,对上式进行标准化处理,从而可以对每个企业在每种产品、每个年度、每个市场上的质量进行标准化描述和比较。

经过标准化处理,所有产品的质量指标位于0-1 之间,不再有单位,可以在不同层面加总,从而可以进行多种比较分析。如果要计算整体指标,可使用下式:

式(18)中的TQ 表示对应的某个样本集合Ω的整体质量,Ω代表的是某一层面的样本集合,而vimt代表样本的价值量,可以是产品总价等。相应的,Σimt∈Ωvimt则代表整个样本集合的价值,可以是某个企业、某个省份、某个行业等等。

本文使用的数据主要来源于中国海关贸易数据库、中国工业企业数据库。处理过程参考施炳展(2013)的八步法,最终获得了2000-2013 年包括274 310 个企业对200 多个国家和地区出口3015种产品、数据总量达29866374 条的样本数据。通过第四章中介绍的常替代弹性模型,假设消费者的效用函数为CES,通过分产品层面总计3015 个回归,估计出了“年份-企业-进口国-产品”4 个维度的出口产品质量。按照(18)式,将上文计算得出的产品层面的出口产品质量加总到企业层面。再针对海关数据库和工业企业数据库,借鉴田巍、余淼杰(2013)的方法将两个数据库在企业层面进行匹配。通过匹配,形成了2000-2013 年共14 年企业层面微观数据样本559623 个,共计涉及企业129754 家。

2. 数字化投入水平的测算。本文参考杨玲(2015)、许连和等(2017)的做法,构建了完全依赖度指数,从而实现数字化投入程度的可比性测算。公式如下:

式中completekj表示制造业j 部门对其他部门的完全消耗系数。将数字经济核心行业占比求和,即可得出某一制造业部门的数字化投入水平。

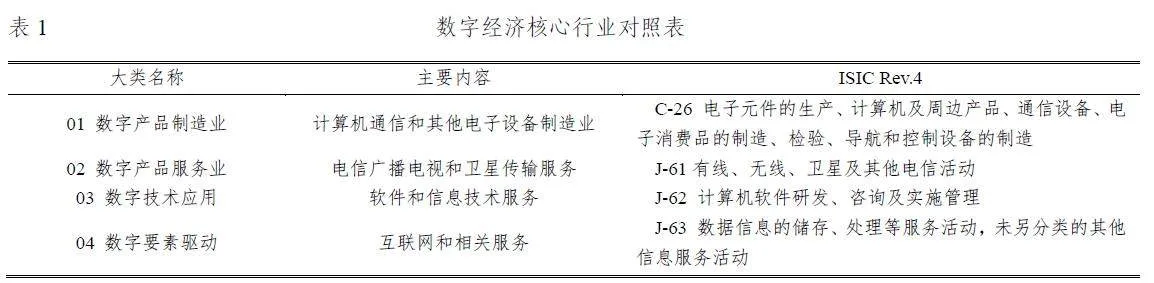

借鉴相关研究思路,本文以ISIC Rev.4 为行业分类标准选取了4 个行业作为数字经济核心行业,包括有线、无线、卫星及其他电信活动(J-61);计算机软件研发、咨询及实施管理(J-62);数据信息的储存、处理等服务活动,未另分类的其他信息服务活动(J-63);电子元件的生产、计算机及周边产品、通信设备、电子消费品的制造和检验、导航和控制设备的制造(C-26),详见表1。

基于世界投入产出数据库(WIOD)2016 版,按照式(19)计算出2000-2014 年制造业行业ISICRev.4 大类C10 至C32 共23 个行业的18 个数字化投入水平(其中,C10-C12、C13-C15、C31-C32合并在一起),再将计算的ISICRev.4 制造业行业类的数字化投入水平与海关数据库中各年的出口产品根据HS-6 行业代码与ISIC Rev.4 代码匹配,形成各年出口企业出口产品的面板数据。为了计算企业层面得数字化投入水平,参照计算样本集合出口产品质量的式(20),构建样本集合数字化投入水平:

其中,Digimt为产品i 所在行业数字化投入水平,为根据前式(19)以完全依赖度指标作为基础计算的相对值,vimt代表样本的价值量。Σimt∈Ω vimt代表整个样本集合的价值量,由此可以计算出i 国m 企业t 年的数字化投入水平TD,构建面板数据。

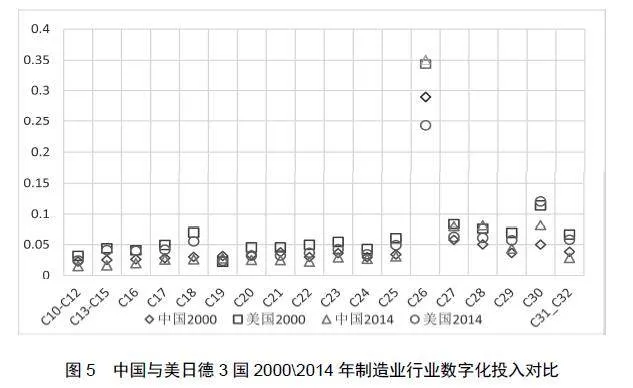

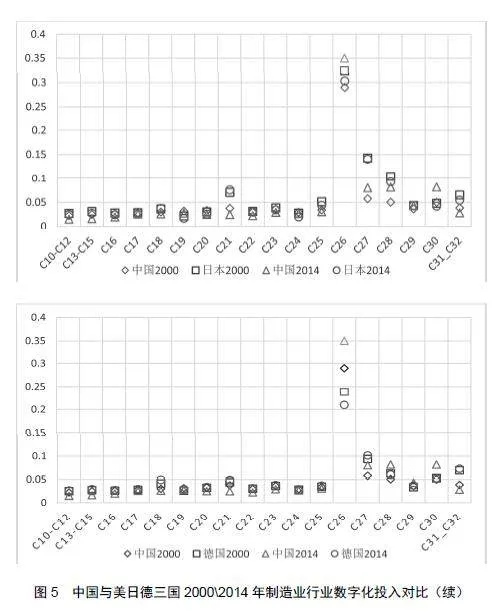

由图5 可以看到,到2014 年,在C26(计算机、电子和光学产品的制造)行业上,我国的制造业数字化投入水平均已超过美、日和德三国。C28(未另分类的机械和设备的制造)和C30(其他运输设备的制造)也有较大提升,但应该注意的是,在其他的制造业行业,我国数字化投入水平无论是2000 年还是2014 年,都与美日德三国有一定差距。由此可见,虽然我国整体制造业投入数字化水平较高,最主要是得益于与ICT 相关的制造业行业的发展,但在其他大部分的制造业细分行业的数字化投入水平与发达国家相比还存在很大差距。

四、数字化投入对出口产品质量影响的实证分析

(一)基准回归结果和分析

本文首先使用2000-2013 年中国制造业企业层面出口产品质量面板数据对数字化投入水平和出口产品质量进行回归,针对同一企业不同时期内存在的扰动项自相关,本文在估计过程中采用企业层面的聚类稳健标准误。

表2 汇报了模型主要变量的基本描述性统计量,包括样本数、均值、标准差、最小值和最大值。

本部分回归中,将控制变量逐步纳入回归过程,以观察控制变量对回归结果的影响。基准回归结果如表3 所示。

在控制企业固定效应和时间固定效应后,第(1)列只添加核心解释变量,结果发现,解释变量lndigitcomp 的回归系数显著为正,对假说进行了初步验证。第(2)(3)(4)列为逐步增加控制变量的过程,可以看到核心解释变量lndigitcomp 的估计系数显著性和符号没有发生根本变化,计量结果稳定性得到了验证。同时,随着控制变量的增加,可以看到回归结果的R2 也在逐步变大,说明回归模型的拟合优度较高,具有较高的解释力度,表明企业层面的数字化投入水平的提升对于出口产品质量呈明显的正向推动效应,即有利于出口产品质量的升级。

进一步观察控制变量回归结果可以发现,企业的经营年限(lnage)从列(2)至列(4)均显著为正,这与张晴和于津平(2020)的结果一致,表明企业经营时间越久,其出口产品质量就越高,可能原因是“干中学”所积累的经营管理经验有助于提升企业的出口产品质量。企业规模(lnlabor)从列(2)至列(4)均显著为正,这与毛其淋和许家云(2019)的研究一致,表明企业规模决定了其在资源、技术、人力等方面有天然的资源整合优势,能够更大力度地开发新产品、新工艺、新技术,有助于企业提升出口产品质量。融资约束(lnfinance)从列(3)至列(4)不显著。一般而言,企业融资约束程度越低,获得贷款越便捷。根据回归结果,融资约束对于出口产品质量没有明显的作用。赫芬达尔指数(hhi)在列(3)和(4)中的系数都显著为负,这与之前学者研究结果一致,主要表明越高的市场垄断越不利于企业出口产品质量的提升。市场竞争程度对企业出口产品质量有正向影响,可能是因为市场竞争倒逼企业加大研发等投入,实现品牌差异化,提升出口产品质量。政府补贴(subsidy)在列(4)中的系数显著为正,这与张晴和于津平(2020)的研究结果一致。在我国,政府补贴主要用于企业的技术改造,能够帮助企业实现生产工艺的升级,对产品质量具有一定的积极推动效应。加工贸易(jiagong)在列(4)中的系数显著为正,说明加工贸易对于出口产品质量具有显著的促进作用,与前述特征分析结果一致。可能的原因是加工贸易通过进口原材料和零部件的质量提升,以及国外委托方的产品设计不断优化,推动其本身产品质量的不断提升。

综合企业数字化投入水平对其出口产品质量升级的影响的回归结果来看,在控制企业固定效应和时间固定效应后,核心解释变量数字化投入水平(lndigitcomp)的估计系数始终保持在1%水平上显著为正,表明了数字化投入水平的提升对出口产品质量确实具有明显的正向促进作用,即有利于制造业出口产品质量的升级。

(二)稳健性检验与内生性检验

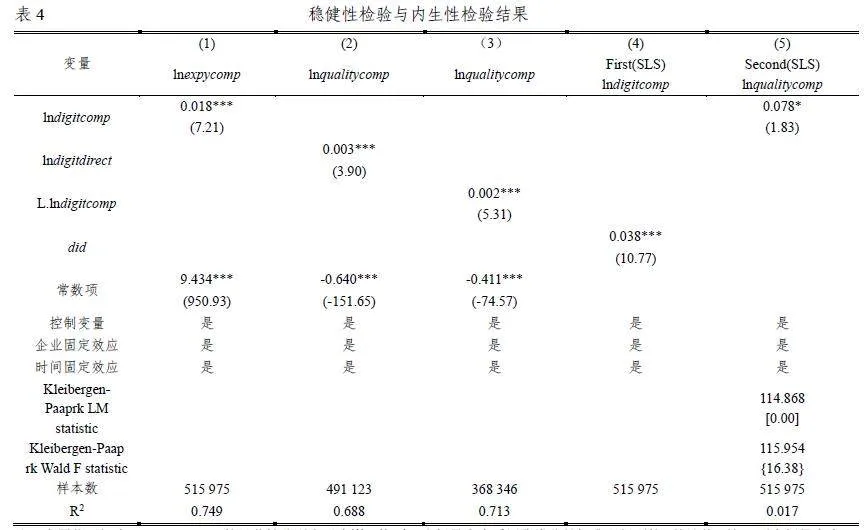

为了进一步检验基准回归结果的稳健性,本文依次采用替换被解释变量、替换核心解释变量、核心解释变量滞后一期等方法对基准回归进行稳健性检验。同时,考虑可能存在的内生性问题,引入政策冲击作为工具变量进行了内生性检验。

1. 替换被解释变量。考虑到企业出口技术复杂度可以从另一层面反映其产品的技术水平,从而在一定程度上影响其产品质量高低,因此,本文使用企业出口技术复杂度(lnexpycomp)作为产品质量(lnqualitycomp)的代理变量进行回归。出口技术复杂度的数据计算,利用CEPII-BACI(包含从2000-2020 年的21 年数据),根据世界银行(WDI)数据库获得世界各国不同年度实际人均GDP(以2015 年为基期),计算出HS96 编码上各产品不同年度的出口技术复杂度,并将其与海关数据库匹配到企业层面,从而计算出企业层面出口技术复杂度水平。从表4 的(1)列可以看到,替换为企业层面出口技术复杂度后,核心解释变量lndigitcomp 的系数依然显著为正,表明在更换被解释变量后,回归依然稳健。

2. 替换核心解释变量。与完全依赖度相比,直接依赖度虽然没有考虑到数字化投入对制造业行业的间接影响,但可以更直观地反映产品生产过程中数字产品和服务的直接投入程度,因此,我们将核心解释变量的衡量指标由完全依赖度指标替换为直接依赖度指标lndigitdirect,进行重新回归,从而考察回归结果是否发生改变。从表4 中(2)列的估计结果可以看到,核心解释变量更换为lndigitdirect 后的估计系数仍然显著为正,没有发生实质性变化,表明在更换核心解释变量后,回归依然稳健。

3. 核心解释变量滞后一期。考虑到当期的数字化投入水平可能会对下一期出口产品质量产生影响,如当期的机器设备等固定资产数字化改造投入,可能会对出口产品质量产生跨期影响,本文选择了企业层面数字化投入的完全依赖度指标(lndigitcomp)的滞后一期(L. lndigitcomp)作为解释变量进行回归。表4 中(3)列显示数字化投入的完全依赖度指标滞后一期(L.lndigitcomp)在1%的水平上显著为正,回归依然稳健。

4. 内生性检验。考虑到测量误差或反向因果可能带来的内生性问题,本文试图寻找与企业数字化投入水平高度相关的工具变量。工具变量有效意味着其本身和解释变量之间有较强的相关关系,但是不影响随机扰动项。参考Acemoglu et al.(2001)的方法,借鉴宋灿等(2022)以政策冲击作为工具变量进行内生性分析的做法,考虑到国家层面工业和信息化部开展的“两化融合”试验区建设,分别于2008-2009 年第一批和2011 年第二批共两批次批复的16 个国家级“两化融合”试验区,这16 个试验区共涉及30 个城市①。基于该项政策,可以识别出企业所在城市当年度是否已开展了“两化融合”试验区试点,如已开展,则该企业数字化发展虚拟变量(did)记为1,否则记为0,以此来构建企业数字化投入的工具变量。工具变量的合理性在于:作为制度环境的“两化融合”试验区,企业所在城市纳入“两化融合试验区”,则该城市的数字化发展将会从人才、基础设施、资金支持等各方面加大支持力度,企业获得的数字化投入资源丰富程度和便利性也会相应加大,也会影响到企业的数字化投入预期,从而会将所在城市是否纳入试验区作为其加大数字化投入的一个参考指标,两者之间具有较强的相关关系;但是城市纳入“两化融合”试验区作为外部的制度环境因素,不会直接影响到企业的出口产品质量,因此,该变量满足外生性和高度相关性的特点。

基于此,以政策冲击作为工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)对模型进行重新估计,以解决可能存在的内生性问题。表4 第(4)(5)列分别显示第一阶段和第二阶段的回归结果,Kleibergen-Paap rk Wald F statistic、Kleibergen-Paap rk LM statistic 在较高水平分别拒绝了“工具变量为弱识别”“工具变量识别不足”的原假设,说明将政策冲击作为工具变量是有效的。(5)列结果也表明,在解决了内生性后,核心解释变量回归系数为0.078,仍然在10%水平上显著,证明了结果的稳健性。

(三)异质性分析

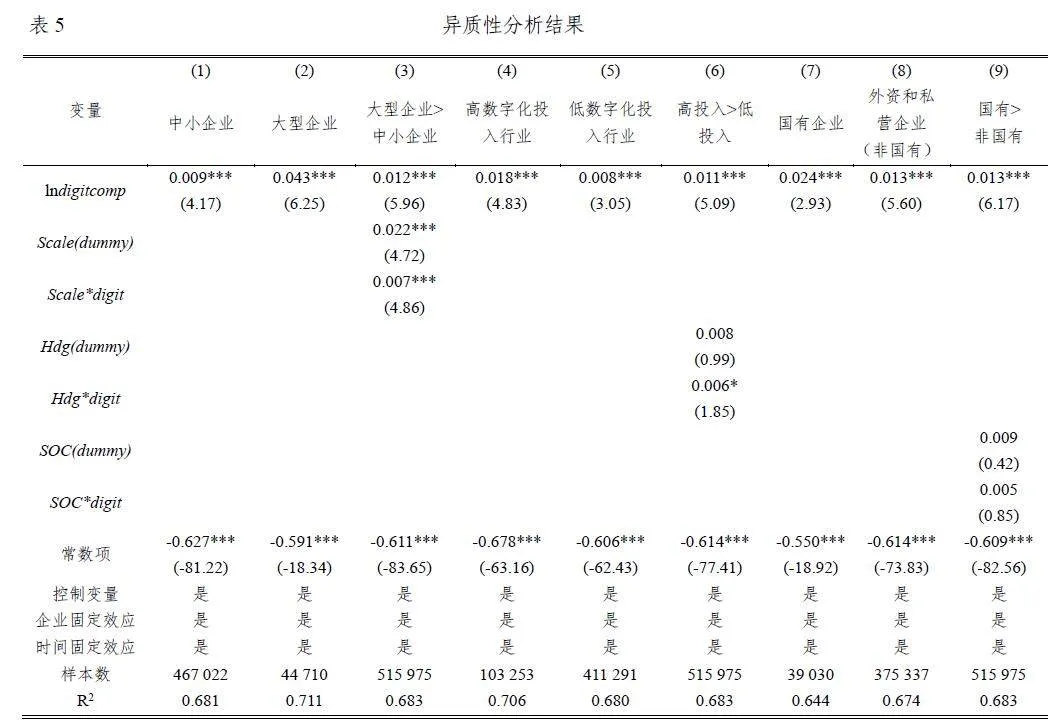

企业类型的不同,决定了其要素禀赋的差异,可能会在一定程度上影响到数字化投入作用的发挥。为此,本文从企业规模、行业数字化投入水平和所有制三方面进行分类,以此来考察数字化投入水平在企业层面的异质性影响。规模上,为了便于统计,本文根据制造业行业人数规模进行统一划分,1 000 人以下为中小企业,1 000 人(含)以上为大型企业;行业数字化投入水平上,本文按照ISIC Rev4 分类下数字化投入高低进行划分,将4 分位编码从3799 到4190 列入高数字化投入水平行业;所有制上,本文根据企业所有制,分国有企业、非国有企业(包括外资企业和私营企业)对企业异质性考察。

1. 企业规模间的异质性。表5 列(1)(2)分别通过分组回归,分析了中小型企业和大型企业数字化投入水平与出口产品质量之间的关系,从回归结果可以看出,两类企业的数字化投入水平与出口产品质量之间均在1%水平上显著为正。这说明,不同规模企业的数字化投入水平都正向影响出口产品质量。为进一步验证异质性结果的组间系数差异,本文引入了交叉项,将Scale*digit 作为大型企业和数字化投入水平的交叉项,用来验证大型企业和其他企业之间数字化投入水平对出口产品质量影响的差异,如表5 列(3)所示。经过检验发现,两者之间有显著区别,即大型企业数字化投入对出口产品质量的推动作用要高于中小企业。中小企业在人力资源、资本存量、技术积累等方面处于天然劣势,数字化投入对提升中小企业出口产品质量的作用弱于大型企业。大型企业往往可以通过规模效应,实现更高水平的资源集聚,有利于数字化投入效果的发挥。这一结果也从侧面反映了数字化投入水平可能存在的资源配置优化机制。

2. 行业数字化投入水平的异质性。在制造业整体样本中存在和数字技术高度相关的行业。根据对ISIC Rev4 分类下制造业数字化投入水平的测算,C26(计算机、电子和光学产品的制造,即ICT 部门)、C27(电力设备的制造)这两个行业的数字化投入水平远超其他行业。为了验证高数字化投入水平行业和低数字化投入水平行业的结果是否一致,本文将4 分位编码从3799 到4190,大类包括电气机械及器材制造业(39),通信设备、计算机及其他电子设备制造业(40),仪器仪表及文化、办公用机械制造业(41),列入高数字化投入行业(H_digit),将剩下的列入低数字化投入行业(L_digit),构建两个样本池,由此来验证两个样本下回归结果的差异。表5 列(4)显示的是高数字化投入行业的回归结果,列(5)显示的是低数字化投入行业的回归结果,可以看到,不同数字化投入水平行业的回归系数均显著为正。为进一步验证异质性结果的组间系数差异,本文引入了交叉项,将Hdg*digit 作为高数字化投入行业和数字化投入水平的交叉项,用来验证数字化投入不同的行业企业之间数字化投入水平对出口产品质量影响的差异,如表5 列(6)所示。经过检验发现,两者之间在10%水平上有显著区别,即高数字化投入行业企业的数字化投入水平对出口产品质量的推动作用要高于低数字化投入行业企业。

3. 企业所有制的异质性。根据企业的所有制进行分类,其中,国有企业和集体企业统一记为国有企业(SOC),中外合作企业、中外合资企业、外商投资企业和私营企业记为非国有企业(FPC)。从表5(7)(8)列分组回归结果可以看出,两类企业核心解释变量lndigitcomp 都是显著为正的,显示无论哪种企业的所有制形式,数字化投入水平都可以显著提升其出口产品质量。为进一步验证异质性结果的组间系数差异,本文引入了交叉项,将SOC*digit 作为国有企业和数字化投入水平的交叉项,用来验证国有企业和其他企业之间数字化投入水平对出口产品质量影响的差异,如表5 列(9)所示。经过检验发现,两者之间没有显著区别。

(四)影响机制检验

基于江艇(2022)对因果推断经验研究中的中介效应分析,根据前文理论推导和分析,本文分别将生产效率提升和资源配置优化作为数字化投入对出口转型升级影响的中介变量,验证中介变量Mit对被解释变量lnqualitycompit的影响作用,以及自变量lndigitcompit对中介变量Mit的因果关系。

Mit= β0+ β1lndigitcompit+ β2X+ φi+φt+ εit(21)

lnqualitycompit= γ0+ γ1lndigitcompit+ γ2Mit+ γ3X+ φi+φt+ εit (22)

1. 生产效率提升机制作用。尽管存在“索洛悖论”争论,但从现有的研究和最新数据的分析表明,数字化投入的渗透效应和替代效应可以提高制造业企业的单位要素产出,从而提升生产效率。为了验证生产效率的渠道作用机制,首先要确定生产效率的变量,由于2008-2009 年中国工业企业数据库没有公布企业的中间投入和工业增加值,无法用半参数估计法的LP 法来计算2000-2013 年的全要素生产率,如果使用OP 半参数法因投资必须大于零而损失大量数据。本文借鉴毛其淋、许家云(2014)等的方法,使用劳动生产率(prolabor)来代替全要素生产率,计算方法是用当年度企业工业总产值与从业人员数的比值并取对数来衡量,其中,工业总产值采用以2000 年为基期的工业品出厂价格指数进行平减。

表6 的回归结果显示,第(1)列为将生产效率(lnprolabor)作为被解释变量的回归结果,数字化投入水平(lndigitcomp)的估计系数显著为正,即数字化投入水平可以促进生产效率的提升。列(2)是将生产效率(lnprolabor)作为中介变量加入基本模型方程进行回归,可以看到lndigitcomp和lnprolabor 的回归系数均显著为正,且lndigitcomp 的回归系数较表3 的基准回归结果的0.013 有所下降。经验证,数字化投入对出口转型升级影响的生产效率提升机制存在,即数字化投入通过渗透效应和替代效应,可以对生产效率产生影响,进而影响出口产品质量。

2. 资源配置优化机制作用。前文研究表明,数字技术的成本效应和替代效应可以引导社会资源配置于更高效率的领域,实现企业或行业资源的进一步优化集中,从而实现资源配置的优化。根据Hsieh and Klenow(2009)的资源错配模型,企业间的资源配置不仅取决于企业的TFP 水平,还取决于企业所面临的产出和资本扭曲程度,且在一定程度上,资源配置是由扭曲而不是企业TFP 来驱动的,其中,资本扭曲程度与资本劳动比(资本深化)密切相关。

结合Hsieh and Klenow(2009)的资源错配模型,以单个企业的资本扭曲程度为切入点,本文采用资本深化程度(percapital)来反映制造业企业的资源配置优化程度,用资产总额与从业人员数的比值取对数来衡量。一般而言,资本深化和创新等有相关关系。一方面,随着企业数字化投入的提升,数字化投入带来的信息透明化,导致交易成本降低和行业准入门槛下降,推动了资产总额的增加;另一方面,数字化投入的替代效应,导致企业对一般劳动力的需求下降。总的判断,数字化投入水平会促进资本深化程度提升。在计算过程中,资产总额使用以2000 年为基期的固定资产投资价格指数(IPI)进行平减处理。参考杨汝岱(2015)的做法,相关平减指数来自于中经网统计数据库,其中,对于部分地区缺失的指数数据,参考张军、吴桂英和张吉鹏(2004)的估算做法,将海南和西藏缺失的相关指数数据使用居民消费价格指数(RPI)代替。

表6 第(3)列为将资本深化程度(lnpercapital)作为被解释变量的回归结果,解释变量lndigitcomp的估计系数显著为正。列(4)是将资本深化程度(lnpercapital)作为中介变量加入基本模型方程中进行回归,可以看到lndigitcomp 和lnpercapital 的回归系数均显著为正,且lndigitcomp 的回归系数较表3 的基准回归结果0.013 同样有所下降。经验证,数字化投入对出口产品质量的资源配置优化机制同样存在,即数字化投入水平可以通过对企业资源配置的优化,进而影响到其出口产品质量。

五、结论与启示

本文考察了中国制造业在企业层面数字化投入对出口产品质量的影响。研究结果表明,数字化投入水平有利于中国出口产品质量的升级,且通过分步回归,企业的存续期、企业规模、政府补贴、加工贸易都存在显著性正向影响,说明企业存续时间越久、企业规模越大、获得政府补贴、开展加工贸易等因素,都有利于企业出口产品质量的提升,而企业所处行业的市场集中度越高,越不利于出口产品质量提升。同时,根据对数字化投入水平的计算发现,我国制造业全行业数字化水平还存在需要进一步完善的方面:一是从国内分行业的比较发现,我国数字化投入水平在制造业不同部门之间存在很大差别,ICT 部门仍然是数字化投入最主要的产业部门,电力设备、装备制造等部门总体呈上升趋势,相对而言,制造业其他部门的数字化投入水平仍然较低,还有进一步提升的空间。二是从国际比较发现,我国和发达国家在分行业数字化投入水平上存在明显差距,特别是传统制造业领域的数字化投入水平我国仍然较低,这在一定程度上也导致我国的传统制造领域大而不强,数字技术利用不够,柔性生产和个性化定制不足,导致产品精细化程度较低,产品同质化现象较为严重。

为了了解中国制造业数字化投入对企业出口产品质量影响的异质性,本文对企业规模间的异质性进行考察,发现数字化投入水平对大型企业和中小企业的出口产品质量均有显著推动作用,但是对中小企业的推动作用显著低于大型企业;对数字化投入水平的异质性进行考察,发现数字化投入对高数字化水平行业和低数字化水平行业企业的出口产品质量都有显著推动作用,但具有显著差异,高数字化投入行业明显高于低数字化投入行业;对企业所有制的异质性进行考察,发现数字化投入水平对国有企业、非国有企业(外资企业和私营企业)的出口产品质量影响均显著为正,且无显著差异。为了了解数字化投入对出口产品质量的影响机制,首先考察了生产效率提升机制在数字化投入对出口产品质量影响中的渠道作用,再考察资源配置优化机制在数字化投入对出口产品质量影响中的渠道作用。回归结果显示,两个机制效应均成立。为此,提出如下政策建议:

1. 推动制造业全行业数字化水平提升和全产业链数字化发展。国家层面在注重出台政策推动ICT 等数字化产业发展的同时,需要重视对制造业全行业的数字化转型引导,促进不同行业的协同发展。同时,制造业上下游产业高度细分,没有高质量的上下游配套产品,就无法提升全产业链的质量水平。要重视推动全产业链的数字化转型,提升全产业链产品的精细化、特色化水平,这也是加快现代化产业体系建设的重要基础和必由之路。

2. 加大对中小企业数字化转型的支持力度。中小企业作为中间商品的主要提供者,是最重要的数字化转型突破口和关键环节。本文研究发现,数字化投入对中小企业的出口转型升级虽然具有显著的影响,但相比于大企业还是有一定差距,因为中小企业在资源集聚等方面的天然弱势,导致单凭其自身能力实现数字化转型的难度较大,这就需要政府层面的支持和帮助。对于中小企业而言,由于数字化转型成本较高,且回收期较长,往往无法承受高昂的转型成本。因此,政府部门在现行的推动数字经济和实体经济融合的政策中,要加大对中小企业特别是小微企业数字化转型的支持力度,帮助其克服天然弱势造成的不利影响,为中小企业开发适合其使用的数字化应用场景与产品,降低数字化转型成本。

3. 提升一般贸易企业的数字化投入水平和转型升级力度。在实证分析中也发现,加工贸易作为一个独立因素,对我国企业层面的出口转型升级确实具有显著的推动作用,而一般贸易作为我国境内企业的单边出口贸易方式,在出口附加值上往往要高于加工贸易,对我国经济发展特别是产业发展的支撑作用更大,也更能反映我国国内循环的整体实力和水平。因此,在构建“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局背景下,需要进一步推动提升以一般贸易为主的出口企业发展水平,加大本国出口产品的数字化投入,推动一般贸易企业出口产品质量的提升,实现制造业整体发展质量的稳步提升,为双循环发展格局的构建奠定坚实基础。

4. 推进高水平对外开放,加大吸引高质量外资力度。本文的实证分析发现,数字化投入对包括外商投资企业在内的非国有企业的出口产品质量提升具有显著的推动作用。外商投资给企业带来的生产理念和生产技术的提升,通过技术溢出效应可以为企业带来生产和管理等各方面的改进升级。因此,在推动出口转型升级的过程中,要注重通过高水平的对外开放吸纳高质量的外商投资,在吸纳外资的过程中,引入其先进的管理经验和模式以及生产技术,改造和完善数字化的生产工艺和生产流程,提升出口产品质量。同时,通过数字化投入的生产效率提升机制和资源配置优化机制,进一步推动出口转型升级,提升我国出口核心竞争力。

5. 从政策层面加快营造数字经济发展氛围。在政策推动数字经济发展的过程中,不能将工业化和信息化割裂开来分别促进,要大力推动两化融合,既要通过加大如5G 基站、工业互联网、大数据中心、人工智能等“新型基础设施”的投入力度,以发展工业为重点,做强主导优势产业、改造提升传统产业、促进先进制造业、支持地方特色产业,也要加大各类产业数字化服务平台建设力度、推动产学研深度合作和人才队伍的培养。通过政策引导,建立区域公共信息服务平台,全方位推动形成数字经济发展的社会氛围。从国家层面和政府管理层面,为实体经济和数字经济深度融合/UFf5GqvmqQz2HhbLn0aqw==营造更加有利的政策环境,鼓励各类企业广泛开展数字化改造,加大生产过程的数字化投入,加快出口转型升级的步伐。

参考文献

[1] 郭美晨、杜传忠:《ICT 提升中国经济增长质量的机理与效应分析》[J].《统计研究》, 2019 年第3 期,第3-16 页。

[2] 李志远、余淼杰:《生产率、信贷约束与企业出口:基于中国企业层面的理论和实证分析》[J].《经济研究》,2013 年第6 期,第85-100 页。

[3] 毛其淋、许家云:《中国外向型FDI 对企业职工工资报酬的影响:基于倾向得分匹配的经验分析》[J].《国际贸易问题》,2014 年第11 期,第121-131 页。

[4] 盛斌、毛其淋:《进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度》[J].《世界经济》,2017 年第12期,第52-75 页。

[5] 施炳展、李建桐:《互联网是否促进了分工:来自中国制造业企业的证据》[J].《管理世界》,2020 年第3期,第148-167 页。

[5] 张军、吴桂英、张吉鹏:《中国省际物质资本存量估算:1952-2000》[J].《经济研究》,2004 年第10 期,第35-44 页。

[6] 张晴、于津平:《投入数字化与全球价值链高端攀升——来自中国制造业企业的微观证据》[J].《经济评论》,2020 年第6 期,第72-89 页。

[7] Acemoglu,D., Guerrieri.V., “Capital deepening and nonbalanced economic growth”,Journal of PoliticalEconomy,2008,116(3):467–498.

[8] Afuah, A., “Redefining firm boundaries in the face of the Internet: Are firms really shrinking?”,Academy ofManagement Review, 2003, 28(1): 34-53.

[9] Brynjolfsson, E., Hitt, L., “Computing productivity: Firm-level evidence”, Review of Economics and Statistics, 2003,85(4):793-808.

[10] Byrne, M.D., Oliner, S.D., and Sichel, D.E., “Is the information technology revolution over? ”, InternationalProductivity Monitor, Centre for the Study of Living Standards, 2013, vol.25: 20-36.

[11] Ellison, J., Ellison,S.F., “Match quality,search and the internet market for used books”, NBER WorkingPaper,No.24197, 2018.

[12] Goldfarb, A., Tucker, C., “Privacy and Innovation”, Innovation Policy and the Economy, 2012, 12(1): 65-90.

[13] Hallak, J.C., Sivadasan, J., “Firm’s exporting behavior under quality constraints”, NBER Working Paper, No.14928, 2009.

[14] Hitt, L.M., Brynjolfsson, E., “Productivity, business profitability, and consumer surplus: Three different measures ofinformation technology value”. MIS Quarterly, 1996, 20(2): 121-142.

[15] Jorgenson, D.W., Ho, M. S., and Stiroh, K. J., “A retrospective look at the U.S. productivity growth resurgence”,Journal of Economic Perspectives, 2008, 22:3-24.

[16] Shaheer, N.A., Li,S., “The cage around cyberspace? How digital innovations internationalize in a virtual world”[J],Journal of Business Venturing, 2020, 35 (1) , Article 103445.

[17] Solow,R., “We’d better watch out”[N], New York Times Bookreview,1987-07-12:36.

〔执行编辑:秦光远〕