借直观的“轴”,感悟看不见的“量”

[摘 要]文章以青岛版教材三年级下册“年、月、日”为例,运用时间轴将时间可视化,帮助学生直观地感知时间的长短与不同时间单位之间的关系,使学生经历“量”的形成过程,从而形成关于时间的量感。

[关键词]年、月、日;时间轴;量感;数学文化

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0072-04

【课前思考】

在小学阶段,与时间相关的知识包括时、分、秒、年、月、日等。这些知识旨在培养学生的核心素养,尤其是量感。与长度、面积、体积等可测量、可量化、可视化的量不同,时间既看不见,也摸不着,这使学生量感的建立显得较为抽象。为了帮助学生更好地感知时间这一量度,笔者在教学青岛版教材三年级下册“年、月、日”一课时采用时间轴将时间可视化,通过线的长短来直观展示时间的长短与不同时间单位之间的关系,从而有效地培养学生的量感。

【课堂实践】

一、创设情境,引出时间进度条

师(播放歌曲《时间都去哪儿了》,课件出示视频的暂停状态,如图1所示):观察时间进度条,并介绍时间进度条表示的意思。

师:时间进度条停在1分15秒的位置。这里用到哪两个时间单位?分、秒之间的进率是多少?比分大的时间单位是什么?它们之间的进率是多少?

师:比时更大的时间单位有哪些?它们之间的进率是怎样的?

师:这节课我们就学习关于年、月、日的知识。

【设计意图:歌曲《时间都去哪儿了》曲调悠扬,歌词通俗平实,寓意着时间的流逝,能引导学生复习时、分、秒之间的进率关系。学生通过观察播放器中的时间进度条,初步感受时间的长短可以通过一个行走的时间条来表示。】

二、探究学习,创作时间轴

活动一:探究一个月有多少天

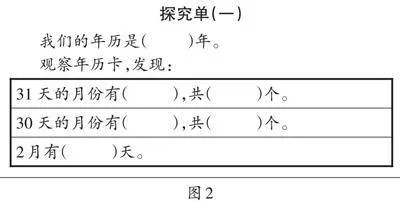

师(出示探究单,如图2):想一想,关于年、月、日,你已经知道了什么?根据1993年、1996年、1999年、2000年、2005年、2008年、2013年、2016年的年历卡,与同桌合作探究每个月的天数。

师(出示图3):对比这两个答案,你有什么发现?

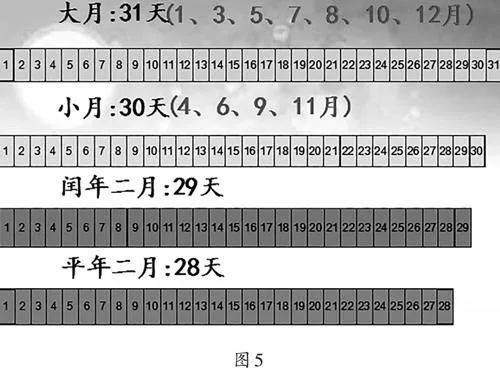

师:一年中有31天或30天的月份。有31天的月份有1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月,有30天的月份有4月、6月、9月、11月。2月的天数有时是28天,有时是29天。有28天的这一年是平年,有29天的这一年是闰年。

【设计意图:“一个月有多少天”是本节课的核心问题,学生观察年历卡,通过合作探究和对比观察找出答案,进而认识大月、小月、平年、闰年。】

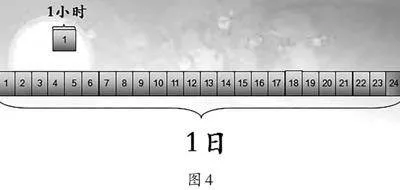

师(出示图4):根据1日=24小时,以“时”为单位画出1日的时间轴。

师(出示1个月的时间轴,如图5):比较4条时间轴的长短,可以看出大月比小月多一天,小月比闰年二月多一天,闰年二月又比平年二月多一天。我们可以通过时间轴的长短记住一个月的4种天数情况,这就是时间轴的优点。

【设计意图:通过观察年历卡,学生发现一个月的天数有4种情况。以日为单位画一个月的时间轴,能够帮助学生直观建立一个月的时间观念。在时间轴的形成和呈现过程中,学生经历了将较小时长累积为较大时长的过程。】

活动二:探究一年有多少天

师:根据每个月的天数计算一年有多少天。

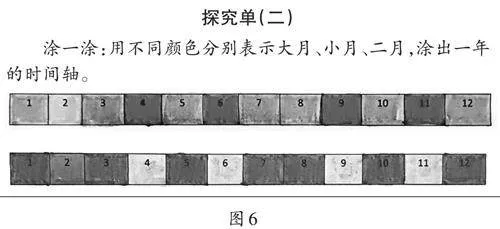

师:试着以月为单位画出一年的时间轴,并用不同颜色表示大月、小月、二月。

出示学生作品(如图6)。

【设计意图:研究“一年有多少天”是本节课要解决的第二个问题。学生通过计算得出一年的天数有的是365天,即平年,有的是366天,即闰年。教师再引导学生画出以月份为单位的年时间轴,并标注大月、小月和二月,使学生能够直观感受一年的长度。】

师:看这7个大月,你有没有疑问?

师:我们带着问题看一段视频(视频略)。7月、8月分别是两位皇帝出生的月份。二月是处死囚犯的月份,人们希望这个月份的天数越少越好。

【设计意图:历史故事与数学的融合,能够启发学生思考;引导学生提出问题,培养学生的洞察能力,加深学生对大月和小月的理解。】

三、研究解释,巧用时间轴

师:到底哪一年二月有28天,哪一年二月有29天?请观察年历卡后思考。

师:能说出下一个闰年吗?有什么规律?

师:闰年年份可能与数字几有关?

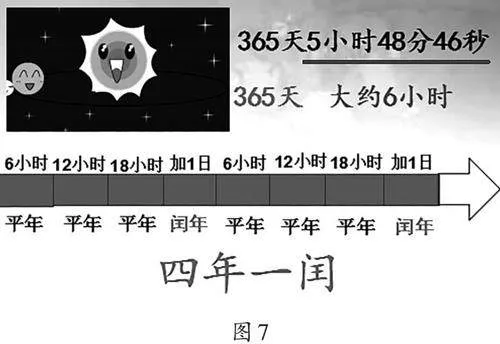

师:我们通过计算发现公历年份是4的倍数一般是闰年,也就是“四年一闰”。那问题来了,为什么是“四年一闰”呢?

师(播放课件,如图7):借助时间轴的动态演示理解为什么是“四年一闰”。

【设计意图:学生通过资料初步了解为什么“四年一闰”,巧用时间轴突破了“四年一闰”的难点。】

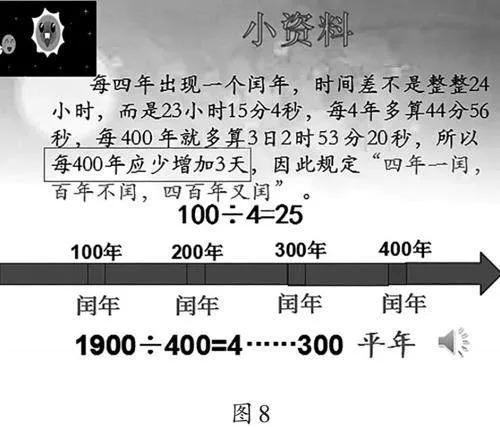

师:用学到的方法判断1949年是什么年,再看1900年……

师(出示资料,如图8):这就给出了1900年不是闰年的原因。

师:公历年份是4的倍数的一般都是闰年,当公历年份是整百数时,是400的倍数才是闰年,即四年一闰,百年不闰,四百年又闰。

【设计意图:为了便于学生理解,再次借助时间轴动态演示,使学生进一步理解为什么“百年不闰,四百年又闰”。学生通过观察和对比发现规律,找到判断闰年的方法,丰富了数学学习经验并形成推理意识,促进思维的深层次发展。】

四、巩固应用,拓展时间轴

师:我的生日在大月,月份是双数月,月份的上一个月也是大月,日期是在月份的倒数第三天。猜猜老师生日是几月几日?

师:文文今年9岁了,却只过了2个生日,能猜出他的生日吗?

【设计意图:生日是学生感兴趣的话题。通过猜测生日,学生可以巩固关于大月、小月和二月的知识点。】

师(课件出示中国探月历程,用时间轴呈现以年为节点的时间变化,图略):时间也记录着我们中国的探月历程。相信不久的将来,“嫦娥六号”“嫦娥七号”“嫦娥八号”会带给我们不一样的惊喜。

【设计意图:本节课利用时间轴直观展示了年、月、日之间的关系,让学生在具体情境中体会年份的递进及其反映的时间变化特征。此外,课程还让学生感受了我国航天事业的迅猛发展,从而激发他们的民族自豪感和爱国热情。】

五、全课总结,再现时间轴

师:同学们,不知不觉就要下课了,一节课的时间都去哪了?

师(出示图9):老师也用一条时间轴表示本节课时间。我们用9分钟认识了时间轴,探究出月和日的关系,画出1月的时间轴;在第25分学完了平年(365天)、闰年(366天),根据年和月的关系画出1年的时间轴;到第35分学完了判断平年和闰年的方法,明白了四年一闰、百年不闰、四百年又闰的道理;最后运用所学知识解决生活中的实际问题,感受我国航天事业的飞速发展。

【设计意图:本节课利用时间轴清晰地展示了不同时间单位之间的关系,从时到日,从日到月,从月到年,一年至多年的时间跨度。通过时间轴,学生不仅能够直观理解时间单位的递进,还能在课程结束时借助时间轴回顾和梳理整个学习过程,从而充分体会时间的连续性。】

【课后反思】

一、在问题引领中落实深度思考

本节课基于学生的生活经验和已有知识,从问题“一个月有多少天?”和“一年有多少天?”出发,引导学生自主探究年、月、日之间的关系。在学习判断平年、闰年的方法时,引导学生提出问题“哪一年二月有28天?哪一年二月有29天?”,再进一步追问“为什么四年一闰,百年不闰?”,通过这些问题推动学生深入思考,促进学生深度学习。

二、在适当环节中拓展数学4FZgeTQm46nD9CIaHcPCU47LOTDIBR2moVWR2WjzJ94=文化

在知识点的学习过程中,课堂充满了浓浓的文化味。古罗马对大小月天数的规定,帮助学生明白了大小月天数的由来;在理解“四年一闰、百年不闰、四百年又闰”的道理时,适时补充相关的天文知识,将地理知识与数学课堂恰当融合;在练习环节布置学生课后查阅我国农历历法相关知识,感受我国古人的伟大智慧。

三、感受时间量感的直观教学

本节课通过时间轴帮助学生感知时间。首先,学生通过制作24小时累积成一日的时间轴,以及一个月和一年的时间轴,体会时间的周期性变化。其次,在解决“四年一闰,百年不闰,四百年又闰”这一复杂问题时,时间轴让数学规律的推理变得有条理。最后,通过观察现实情境中以年为节点的时间轴,促进学生理解时间的连续性和发展性。在直观演示和操作活动中,学生不仅理解了知识,还经历了“量”的形成过程,对时间作为连续量的概念有了初步的认识,形成初步的量感。

(责编 金 铃)