提升学生深度思考能力之我见

[摘 要]思考是人类智慧的源泉,也是通往成功的必经之路。《义务教育数学课程标准(2022年版)》将“数学思考”列为四大目标之一,凸显了其在学生发展中的重要性。文章结合教学实践,从营造思考氛围、拓宽思考维度、挖掘思考深度及培养学生思考意识等方面,提出了切实可行的激发学生深度思考的教学策略。

[关键词]深度思考;教材重构;题组训练

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0085-03

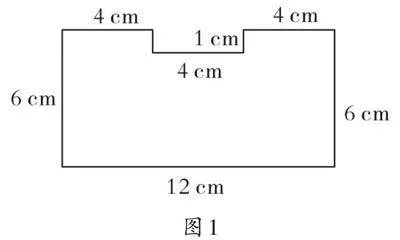

在一次测试中发现,全班73名学生中,有14名学生在如图1所示的题目上出错,错误率高达19.2%!

这一数据令人惊讶,因为该类型的题目在教材中出现了5次,表明学生至少已经练习过5次。然而,即便经过多次练习,学生的错误率依旧居高不下,这一现象引起了笔者的深刻思考。经过一段时间的调查与分析,笔者发现学生在面对这类题目时往往缺乏深度思考,他们只是机械地记忆解题方法,一旦题目形式发生变化便感到困惑,不知如何着手。

苏霍姆林斯基曾指出:“在人的心灵深处,都潜藏着一种根深蒂固的需求,那就是渴望成为一名发现者、研究者。在儿童的精神世界里,这种需求尤为强烈。”那么,如何才能激发学生的深度思考呢?通过分析与研究,并结合个人的教学实践,笔者从营造思考氛围、拓宽思考维度、挖掘思考深度、培养思考意识几个方面提出了可行的教学策略(如图2)。

一、“问题”——营造思考氛围

(一)疑中启思

古人云:“学起于思,思源于疑。”小学生天生具有好奇心,如果教师能够巧妙地利用这一心理特点,在课堂导入环节设计充满“疑问”的问题情境,为学生提供展示“思考”的空间,让他们亲历发现、探索和解决问题的学习过程,这将有助于学生更好地融入课堂。

例如,教学“认识一个整体的几分之一”时,可以用这样的问题导入:“同学们,上学期我们已经学习了几分之一,但为什么现在还要学习认识一个整体的几分之一呢?”学生都会感到困惑,纷纷提问:“是啊,为什么呢?”这时,教师只需略施小计:“其实老师也不是很明白,想要揭开这个谜团,你们可以自己探究前后内容有什么不同。”

如此一来,便自然而然地将问题抛给了学生,激发了他们的学习兴趣和探究欲望。接下来,教师放手让学生去讨论、质疑、交流,让他们充分思考,自己只需在适当的时候给予引导,从而使学生的学习过程变得顺畅。

(二)辩中生思

儿童天生具有探索发现的欲望。皮亚杰等人的研究显示,一旦儿童在集体中产生争论,他们就会产生验证自己想法的冲动。

在小数站培训过程中,笔者对张齐华老师的一节课印象深刻——“数学王子”张齐华老师设计的带有争议性的数学问题,让学生沉浸在思考的海洋中无法自拔。

张齐华老师首先提出:“二战时期,军事专家们讨论如何加固战机以提高使用寿命。如果你是军事专家,看到机场里中弹后平安回来的战机上的弹孔,你认为应该加固哪个部位?”学生纷纷发表自己的看法。有的说:“机翼,这里弹孔多。”还有的说:“引擎,这里弹孔也多。”……张齐华老师在听了学生的答案和理由后,指出:“应该加固中弹少的部位,因为那里是致命的,那里中弹的战机很少平安飞回来。”

随着课堂的深入,学生在思想的碰撞中不断讨论、思考、反思,其认识也在思考和交流中逐步深入,他们不时迸发出的“小火花”让整个课堂异彩纷呈。

(三)玩中乐思

我国著名教育家陈鹤琴先生曾说:“小孩子是生来好动的,以游戏为生命。”因此,如果教师能在课堂教学中将枯燥的数学转化为新奇有趣的游戏,让学生在课堂上感受到的不是“学数学”,而是“玩数学”,那么学生的多种感官就会被调动起来,全身心地投入“数学游戏”之中。

例如,教学“有趣的乘法计算”时,可以设计游戏环节。教师出示“□□×11=”后提出:“今天老师想和你们进行速算比赛。‘□□’里的数字由你们出,我们比一比,看谁能先说出这道乘法算式的积。”

在这个过程中,教师快速算出结果。学生验证答案后就会产生疑惑:“老师,你为什么算得这么快呢?”教师在这个时候可以启发学生:“其实一个两位数和11相乘的结果有一个很有趣的规律,你能发现这个规律吗?”

这样,学生的好奇心被游戏激发,便会积极思考,学习效果自然提高。

二、“重建”——拓宽思考维度

(一)呈现本质

苏教版教材的例题充满了浓厚的生活色彩,能够引起学生的共鸣。然而,过于生活化的数学例题有时会将学生的思考空间限制在狭小的生活情境之中。教师若能适当调整例题的呈现方式,将问题的本质直接展示给学生,反而能够有效拓宽他们的思考领域。

例如,在“小数大小比较”一课中,教材的例题展示了这样一个生活场景:一个雪糕0.8元,一根冰棍0.6元,一块冰砖1.5元,一个蛋筒2.2元,询问雪糕和冰棍哪个更贵。尽管例题下方提供了几种思考角度,但许多学生一看到例题,便立刻想到将价格由以元为单位换算成以角为单位,再比较数的大小。

对此,可以对例题进行适当的调整。教师直接出示“0.8○0.6”,并提问:“你能说说它们的大小吗?”学生基本都能说出“0.8比0.6大”。教师紧接着让学生说出理由。如此一来,学生就会依据所学知识不断进行思考。他们可能会通过小数与分数的关系思考,或者借助数轴比较,或者进行单位换算……这样,他们的思考便会向更广阔的领域延伸。

(二)分步呈现

所谓分步呈现,就是把组成例题的条件和问题间断呈现。教师要在每次呈现之后都给予学生一定的思考或交流时间,以促进学生积极思考。

例如,教学“用两步连乘解决实际问题”时,教师首先出示“每个乒乓球2元,买6袋乒乓球”,并提问:“由此可以想到什么?这是两个有联系的条件吗?”在学生回答后教师追问:“是否可以添加一个条件让它们建立起联系呢?”

通过这样分步呈现例题,可有效促进学生对问题的连续思考,从而使学生更清楚、更有条理地分析问题。

三、“题组”——挖掘思考深度

教育家乌申斯基曾言:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切。”教师可以通过设计一系列内在联系紧密的题组,引导学生发现不同问题之间的联系及转换解决策略,进而激发学生对问题进行更深层次的思考。

例如,在学生掌握了“求一个数的几倍是多少”及“求一个数是另一个数的几倍”这两个概念后,可设计以下题组:(1)一条裤子的价格是60元,是上衣价格的3倍,上衣的价格是多少?(2)一条裤子的价格是60元,上衣的价格是裤子的3倍,上衣的价格是多少?(3)一条裤子的价格是60元,上衣的价格是裤子的3倍,购买这样一套衣服需要多少元?(4)一条裤子的价格是60元,上衣的价格是裤子的3倍,购买5套这样的衣服需要多少元?

这一系列题目环环相扣,难度逐渐提升,引导学生通过观察、分析和总结清晰地理解数学知识的前因后果。这不仅有助于学生扩展对原有知识的认知,构建知识网络,而且能在探索数量关系变化的过程中逐步深化思维。

四、“反思”——培养思考意识

(一)追问促思

课堂教学中师生是互动且共同发展的。教师应培养学生在课堂中“刻意追问”的习惯,这不仅能够深化学生的思维深度,还能将学生的隐性思维过程显现出来。如果教师掌握了追问的技巧,往往能够收到事半功倍的效果。

例如,教学“认识分数”时,在学生将纸折叠并涂上“几分之一”之后,教师可以收集不同图形的二分之一,并将它们贴在黑板上。接着,教师可以指定学生来说明他们表示的是几分之一,以及是如何表示的。有学生说:“我把这个正方形纸对折,将其平均分成两份,每份是它的二分之一。”……教师追问:“这些图形的形状不同,涂色部分也不同,为什么涂色部分都能表示二分之一呢?”

这样一个简单的追问,就能引导学生从直观表达转向反思,进而理解问题的本质:因为它们都被平均分成了两份。

(二)图文助思

如果学生在课堂上没有机会“说”出他们的思考过程,教师便难以了解学生的真实想法。如果学生能够将自己的思考过程“画”出来或“写”出来,教师就能充分了解他们的思路,从而帮助学生更好地反思和突破。

例如,对于问题“李阳阳家2023年上半年(1~6月)缴纳水费168元,下半年(7~12月)平均每月缴纳水费24元,求李阳阳家2023年全年一共缴纳了多少元水费?”,三年级的一些学生可能会列出算式“168+24=192(元)”。这时,教师可以带领学生一起讨论并“画”出思考过程、写出数量关系式(如图3)。这样,学生的思路就会清晰地展现出来,答案也就一目了然了。

俗话说:“良言一句三冬暖,恶言一声暑天寒。”又有言:“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒与鼓舞。”小学生都极其渴望得到教师的表扬与认可。因此,若要在数学课堂中激发学生“数学思考”的动力,教师就必须从保护学生的自尊心着手,对学生的发言给予积极的肯定,让学生建立起表达的信心。同时,教师也应为不同层次的学生创造发言的机会,让每一个学生都有机会体验到成功的喜悦,避免将课堂变成仅仅是优秀学生展示的舞台。

数学教育应当是引导学生参与其中、经历过程、获得体验的活动。课堂无论是热闹非凡还是平静如水,只要学生能够从中获得数学知识技能,数学思维能够得到发展,便达成了教育的根本目标。

(责编 金 铃)