基于核心素养 整合单元教学

[摘 要]实施“创造”“择优”和“规范”三种教学策略,以此进行单元整合教学,可提升“多位数乘或除以一位数的笔算”教学成效。在“创造”阶段,鼓励学生通过实际操作和联系已有的数学知识来理解竖式计算的基本原理;在“择优”阶段,引导学生通过比较和思辨,理解为何笔算中的某些规定是有一般性的;在“规范”阶段,学生通过大量的练习来巩固算法, 并进一步深化对算法的理解。

[关键词]笔算;竖式;单元整合

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0052-03

本文对北师大版教材三年级中“多位数乘或除以一位数的笔算”的难点进行了深入的探讨,旨在提升教学效果,帮助学生掌握相关的数学概念和计算技能。

一、两个疑团

(一)为何乘法竖式是单层的,而除法竖式是双层的?

通过对三个班级的学生进行前测,笔者发现,部分学生在乘法竖式的书写上倾向于采用两种分层格式(如图1-1),尽管他们的计算结果正确,但他们可能并未完全理解这种写法的内在逻辑。尽管教材出示了乘法竖式的规范写法(如图1-2),但学生只是被动接受这种写法,而未能深入理解其背后的原因。

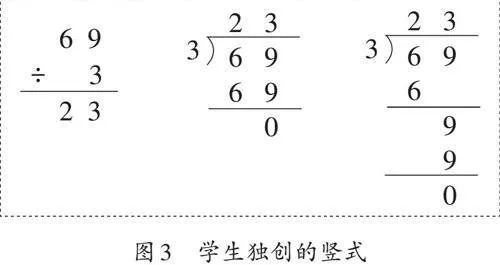

笔者又对学生进行笔算除法的前测,结果显示,大多数学生采用了单层竖式格式(如图2),这表明学生受到乘法竖式写法的影响,不理解为什么把除法竖式写成两层的。

(二)为何乘法的计算顺序是由低至高,而除法的计算顺序是由高到低?

在笔算乘法中,学生首先需要掌握的是从个位开始逐位相乘的基本步骤。例如,在计算25×3时,应先计算5×3,得到15,然后计算2×3,得到6。由于2位于十位,因此6也应视为十位数,在6的末尾加上一个0,即60,最后将60与15相加,得到75。

在笔算除法中,学生需要掌握从被除数的最高位开始逐步向下计算的基本步骤,并妥善处理余数。例如,在计算69÷3时,学生应从69的最高位6开始除,然后逐步向下计算。乘法与除法笔算方法不同,可能会导致学生产生困惑。

二、三种感受

在笔算教学中,仅讲授规范格式是不够的,还需要采取动态的教学方法以激发学生的思维活力。乘法和除法笔算的教学应当涵盖以下三个关键环节。

环节一:对口算过程的简化。以“23×3”和“69÷3”为例,竖式的书写形式实际上是将口算过程中的两次运算合起来,这样做既便于记录,又便于计算。教师应当引导学生通过实际操作,体验竖式书写的便捷性,并理解其作为口算简化手段的本质。

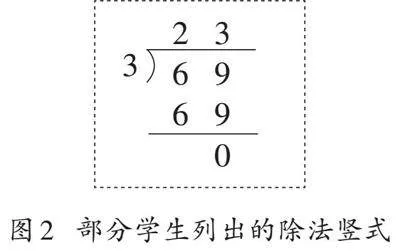

环节二:基于算理的创造。在学习过程中,学生会“创造”出各式各样的竖式形式(如图3)。教师应当鼓励学生基于对计算原理的理解“创造”竖式,并探索这些竖式背后的数学逻辑。这样的实践体验有助于学生深入地理解笔算过程,提升创新思维能力。

环节三:规范格式的择优。笔算的规则是基于实际应用中的优化选择而形成的。教学时将乘法和除法的竖式一同考虑,有助于学生理解竖式计算法则的普遍性。学生需要认识到,现行的竖式格式是经过长期实践和不断优化后的结果。这一过程将帮助学生理解笔算规则的合理性和其存在的必要性。

三、程式化的单元整合教学

为确保教学的连贯性和深度,笔者对三年级上册和下册关于“多位数乘或除以一位数的笔算”进行了整合,整合前后的内容和课时安排见表1。

在这个调整中,保留了三年级上册的核心概念“多位数乘一位数”,通过“口算复习”和“自创竖式”两课来巩固基础技能和创新能力。对于三年级下册的内容,笔者重点关注“多位数除以一位数”,通过“规范竖式”这一课来加强学生对笔算除法的理解和应用。

这样的整合不仅有效避免了教学内容的重复,而且能使学生对笔算乘法和除法全面掌握,进而提升学习效率。

(一)整合依据

学习经验、教材编排和自我生长的需求是教育过程中的关键因素,它们相互关联,共同影响学生的学习效果。

学生在学习新概念时,往往依托既有知识和经验构建个性化的理解框架。这些框架有时与传统的教学方法并不完全吻合,因此,教师需通过适当的引导和解释,协助学生建立符合学科规范的知识结构。

教材是教学活动的核心工具,但其编排有时可能让学生对某些概念感到困惑。例如,在笔算的学习过程中,学生可能会混淆乘法和除法的竖式格式,因为它们在形式上相似,但运算过程却不同。教师需整合教材内容与教学方法,帮助学生辨识竖式格式的差异,并掌握笔算的规则。

教师还应鼓励学生在学习过程中提出问题、进行实验和反思,以促进其自我成长。例如,在笔算的学习中,学生可以通过实际操作来探索竖式的结构,从而更深刻地理解数学原理。

(二)整合目标

在设计教学内容时,教师要确保教学目标的明确性、合理性和可实现性。

“口算复习”教学目标:

1.通过口算练习,让学生掌握两位数乘或除以一位数的口算算法;

2.引导学生通过比较不同的口算方法,理解其背后的数学原理,并识别乘除法之间的内在联系;

3.培养学生观察和分析数学知识之间联系的能力,加深对运算规律的理解。

“自创竖式”教学目标:

1.让学生认识到竖式在书写和计算上的便捷性;

2.引导学生分析和解读竖式格式,理解其背后的数学算理,并与口算方法进行对比;

3.激发学生在数学学习中的创新意识和能力,通过自创竖式,体验数学知识的生成过程。

“规范竖式”教学目标:

1.引导学生基于对笔算算理的理解,自主提出竖式的书写标准,并探讨其普适性;

2.让学生参与竖式规范格式的制订过程中,体会数学法则和规范的形成过程;

3.确保学生能够掌握并正确运用乘除法的竖式规范格式,提高计算准确性和效率。

(三)整合实践

在教学笔算乘法和笔算除法前,教师需要通过一系列教学活动来帮助学生从口算过渡到笔算。

1.复习口算。首先进行20分钟的复习,集中于乘除法的口算技巧。这一复习环节有助于学生回顾已有知识,为竖式的学习打下坚实的基础。

2.记录口算。引导学生思考如何将口算过程记录下来。通过比较不同的记录方式,学生可以发现竖式在记录和计算上的优势,并理解其与口算的关联性。

3.反馈评议。对学生的创造性尝试给予积极的反馈和评价。即使学生写的竖式不规范,但只要符合算理,都应得到认可,并鼓励学生进一步思考如何使竖式更加标准。

在教学笔算乘法和笔算除法时,教师可以通过一系列教学活动帮助学生理解笔算的运算规则,并体会统一竖式格式的合理性。

1.自主探究与体验。让学生尝试用不同的竖式格式。

2.确立择优标准。教师要与学生一起明确选择竖式格式的标准,例如简便性、清晰性、一致性。通过思辨和讨论,引导学生理解为何某种竖式格式更适合广泛使用。

3.交流与思辨。鼓励学生表达自己的看法。教师可以通过提问激发学生思考,并帮助他们深入理解竖式的运算原理。

4.实践验证。利用具体的数学问题,让学生用不同的方法进行计算,并比较结果。这种可以帮助学生理解竖式格式的选择标准,并加深对竖式运算意义的认识。

5.深入理解算理。在整个教学过程中,教师应引导学生深入理解竖式背后的算理,以及竖式在简化计算过程中的作用。

6.得出规范格式。通过思辨和实践,学生可以得出竖式的规范格式。教师应帮助学生理解这一规范格式的合理性,并强调其在数学运算中的普遍性和重要性。

7.回顾反思。在教学的最后阶段,教师应引导学生回顾整个学习过程,这有助于学生巩固所学知识,并加深对笔算的理解。

通过上述教学活动,学生不仅能够理解笔算的运算规则,还能够体会统一竖式格式的合理性,并在实践中应用这些知识。

在教学乘法和除法的笔算时,理解算理和规范格式是相互影响的。

1.在规范表达中感悟算理。首先,允许学生通过探索和实践来理解笔算的基本原理。接着,引导学生用自己的语言描述竖式格式,然后介绍标准的数学术语和符号。最后,学生可以将自己的理解与规范的数学表达方式联系起来。

2.在巩固练习中提升技能。通过重复练习,学生可以熟练掌握笔算的技巧。结合之前的学习经验,学生应进行分析和反思,以确保自己理解所学知识。在练习的过程中,教师应鼓励学生提出问题和解决问题,进一步深化对算理的理解。

如此,学生能够在实践中掌握计算技能、理解数学概念,从而实现深层次学习。另外,教师还应关注学生的个体差异,提供差异化指导,以满足不同学生的学习需求。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 刘媛.基于“和教育”课程资源实施“小学数学单元整合课程”的研究:以“因数和倍数”单元为例[J].数学学习与研究,2021(35):71-73.

[2] 蔡晓燕.单元整合模式在数学教学中的应用研究[J].教师博览,2023(33):77-79.

(责编 黄 露)