核心素养视角下学生空间观念的幼小衔接

[摘 要]科学的幼小衔接课程可以帮助学生顺利完成从幼儿园到小学的过渡。学生空间观念的发展具有阶段性和连续性特征。为促进学生空间观念的衔接发展,以七巧板为活动学材设计主题活动,基于学前直观经验,结合观察、操作、对比、表达、想象等多元表征,促进学生掌握数学思想方法,提升数学空间思维,实现空间观念的发展。

[关键词]幼小衔接;空间观念;核心素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0023-04、

幼小衔接的教育对学生而言至关重要。根据教育部颁发的《3—6岁儿童学习与发展指南》中关于数学认知的“感知形状与空间关系”学习目标,在幼儿园阶段,儿童要能用自己的语言描述物体的形状特征;能感知物体的形体结构特征,画出或拼搭出该物体的造型;能感知和发现常见几何图形的基本特征,并能进行分类。

再看小学阶段,苏教版第一学段的教材中就分布有四个单元的图形与几何领域内容,包括一年级上册“图形的初步认识(一)”和下册“认识图形(二)”两个单元,以及二年级上册“平行四边形的初步认识”和下册“角的初步认识”。这是让学生从幼儿时期就很熟悉的积木开始展开研究,联系生活了解物体的基本形状,再从“体”到“面”认识长方形、正方形、圆形、三角形,辨析平面图形的特点,然后逐渐过渡到多边形,并探索多边形的共性和特性,初步感受图形变换的过程。二年级上册“平行四边形的初步认识”的综合实践活动课“有趣的七巧板”,就是通过让学生用简单图形拼图,初步发展其空间观念。

通过解读和对比幼儿园与小学阶段的课程目标,不难发现,儿童空间观念的发展具有阶段性和连续性,在设计幼小衔接课程教学目标时,要实现两个阶段的自然衔接。同时,在设计情境和选取学材时也要考虑幼儿身心发展的特点,以其熟悉的场景和趣味学材为主。下面以幼小衔接单元课程“缤纷七巧板”为例,浅谈如何立足学生核心素养,促进空间观念的幼小衔接。

一、直观经验,在观察中初建空间观念

数学中的许多图形来源于现实生活,学生的空间观念也来源于丰富的现实原型。《义务教育数学课程标准(2022年版)》在第一学段的教学提示中指出:“图形的认识教学要选用学生身边熟悉的素材,鼓励学生动手操作,感知立体图形和平面图形的特点以及这两类图形的关联,引导学生经历图形的抽象过程,积累观察物体的经验,形成初步的空间观念。”教师可以根据幼儿心理特点,从直观经验入手,设计有趣的操作活动,让学生通过观察和分析积累活动经验,初步建立空间观念。

(一)图案拼搭,激发图形组合的兴趣

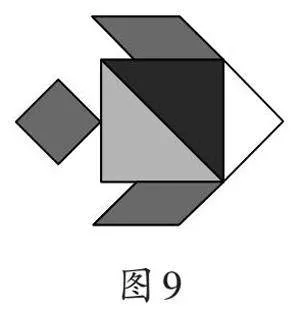

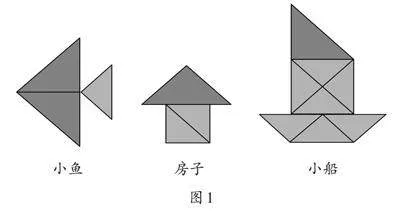

在图形拼搭活动中,联系学生对图形的认识经验,从常见的生活物品入手,唤醒学生对各个平面图形的认知,启发学生用数学的眼光去观察。如出示小鱼、房子、小船等有趣的形状(如图1),从三角形的拼搭入手,引导学生观察它们是怎样拼成的、所用的三角形有什么不同。经过两次观察,学生亲身感受了从“整体”到“局部”的分解过程,抽象出拼搭时所需的三角形和数量。这时教师给学生提供颜色不同、大小不同的三角形(如颜色分粉色、黄色两种,大小分大、中、小三种),让学生重新拼,并说说拼出的是什么图形。

在充满趣味的氛围中,学生经历了“观察—找—拼—说”四个连贯的学习过程,感受到用三角形拼出的图案的多样性,进一步产生了对图形拼搭的兴趣,并在生活直观、图形直观的帮助下,经历由总到分的观察过程,初步建立空间观念。

(二)图形分类,多角度感受图形特点

七巧板是学生熟悉的学具。选择七巧板作为学习研究素材,可以调动学生的认知经验。基于学生在幼儿园时已有的分一分、摆一摆等操作经验,笔者向学生提供七巧板包含的图形,让学生先观察图形,再按一定的标准进行分类,从而进一步熟悉七巧板中各图形的特征。学生的分类如下:

分类方法1:按颜色分,黄色的放一起,红色的放一起,蓝色的放一起,绿色的放一起。

分类方法2:按形状分,三角形放一起,平行四边形放一起,正方形放一起。

分类方法3:按大小分,大三角形放一起,中等三角形放一起,小三角形放一起,平行四边形和正方形放旁边。

在学生展示不同的分类方法时,教师应当进一步引导学生从形状和大小两个角度理性认识七巧板,从多个角度感受七巧板中各图形的特点。通过按不同标准分类,学生能够用数学的眼光看待七巧板,进一步提高观察图形的水平,发展数学眼光,初步建立空间观念。

二、对比分析,在理解中内化空间观念

数学具有较强的类比规律性,因此教学时可以引导学生尝试运用对比分析的方法,探索七巧板中各图形之间的共性,寻找它们之间的联系,从而发展学生的空间观念。

(一)找关系,增强以图形为单位的量感

一副七巧板中有5个三角形,要深入探索图形的内在特点,需要找到图形之间的联系。

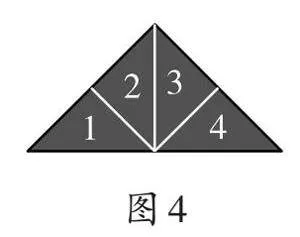

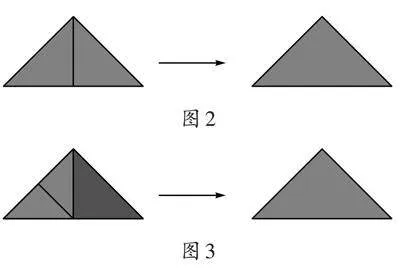

笔者先引导学生通过观察、比较,发现七巧板中的5个三角形之间的大小关系。有的学生能够发现2个大三角形一样大、2个小三角形一样大。接着引导学生动手拼一拼、比一比,让学生进一步发现大小不同的三角形之间的关系:2个小三角形拼起来和1个中等三角形一样大(如图2);1个中等三角形和2个小三角形拼起来和1个大三角形一样大(如图3)。

经过这样的探究,学生深刻感受到探究同类图形之间的关系时,可以以其中一种为单位进行对比测量,形成初步量感。在想一想、比一比、拼一拼的过程中,学生有效发展了空间观念和推理意识。

(二)比大小,形成转化的数学思想

一副七巧板中除了有5个三角形,还有1个正方形和1个平行四边形。笔者让学生比较正方形和平行四边形的大小,学生沿用之前的学习经验,发现无法得出结果,因为既不能用正方形作为单位来比较,也不能用平行四边形作为单位来比较。笔者启发学生,要利用前面活动的经验来探索两个不同图形的大小关系。学生互相合作、互相启发,以三角形作为测量单位,发现正方形和平行四边形的大小相同,初步体会到用三角形可以拼成不同形状的图形,同时初步尝试用转化的方法解决问题。学生继续探究,还发现七巧板中的中等三角形和正方形、平行四边形面积都是一样大的。学生在探究过程中体会到“形状不同的图形,大小可能相同”的情况,感受到推理的乐趣,增强了推理意识。

经过以上活动,学生在对比分析中体会到变量的统一性:用同一个小三角形(基础图形)作为测量单位,感受不同大小三角形之间的关系;相同的三角形基于数量的不同、拼法的不同,可以拼出不同的形状。学生还进一步发现基础图形和新认识的图形之间的关系,感受组合图形的多变性和灵活性,逐步提高理解能力,抽象数学思想方法,在理解中深化空间观念。

三、语言描述,在表达中外显空间观念

会用数学的语言表达现实世界,是数学核心素养的一个重要方面。语言描述是外化空间观念的有效途径,提升学生的语言表达能力,学生敢于表达是基础,善于表达是关键。教学中常常发现有些学生想表达但不知道怎么表达。对此,教师应教给学生表达的方法,指导学生规范表达。特别是低年级,在学生刚开始运用数学语言表达的起始阶段,表达方法的指导对学生后续表达能力、学习能力的培养有着关键性作用。

(一)变一变,建立图形间的空间联结

初入小学的学生回答问题时在语言描述上难免存在问题,比如“你是怎么拼的?”这个问题,需要学生用自己的语言去描述空间拼搭的过程,但一年级学生的词汇量比较小,表达起来吃力,语言描述水平不一。教师可以引导学生用连接词“先……再……”进行描述,或结合数量进行表达,如“用( )个三角形拼成一个( )”。

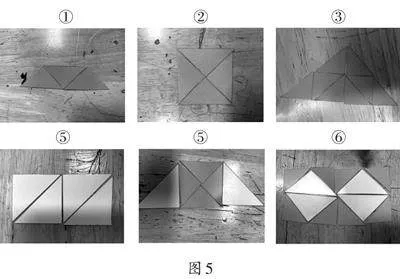

师(出示学生作品,如图5所示):①~⑥号作品中,你喜欢哪一幅?

生1:我喜欢⑥号作品。它是用4个大三角形和8个小三角形拼成一个长方形。

生2:我喜欢②号作品。它是用4个小三角形拼成一个正方形。

生3:我喜欢③号作品。它是用8个小三角形拼成了一个大三角形。

生4:我喜欢①号作品,它是用3个小三角形拼成一个梯形。

师(指着④号作品):这是谁的作品?请你来介绍一下。

生5:这是用4个大三角形拼成一个正方形。

师(指着⑤号作品):这又是谁的作品?请介绍一下。

生6:先在中间用4个小三角形拼成正方形,再在两边各摆一个大三角形,最后拼成一个梯形。

笔者请学生描述自己喜欢的作品,启发学生联系已有的三角形、正方形、长方形等图形的认知经验,发现不同数量的三角形可以组合拼成新的图形,如长方形、正方形、平行四边形、梯形等。学生通过观察和分解不同图形,深入把握图形的特点,用语言清晰地描述出小三角形和各个图形之间的关系。在比较和辨析中,学生进一步发现小三角形和新认识的图形之间的关系,感受组合图形的多变性和灵活性,积累拼搭经验,发展空间组合观念,建立图形间的空间联结。

(二)猜一猜,建立图形空间位置关系

经过上述活动的语言表达训练后,学生的语言表达能力有了明显的提高。于是,笔者设计“猜一猜”活动,让学生根据图形的空间位置关系,自主探索和尝试用七巧板拼出指定图形。

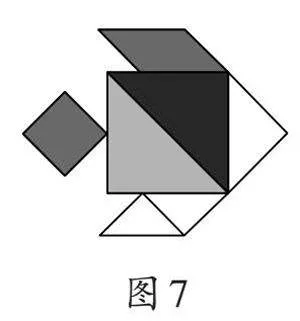

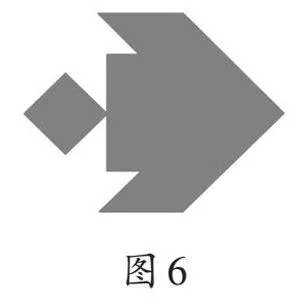

师(出示图6):这条小鱼是怎么用七巧板拼成的?

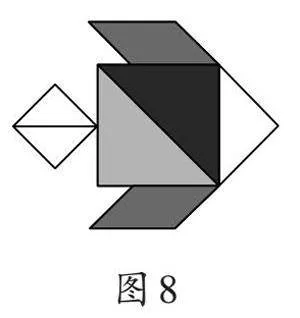

生1(出示图7):用一副七巧板,先用一个中等三角形当作鱼头,再用两个大三角形拼小鱼的身体,然后用小三角形拼成一个平行四边形,当作下面的鱼鳍,上面的鱼鳍就用七巧板中原有的平行四边形,最后用正方形作鱼尾。

生2(出示图8):我用了两副七巧板,用一个中等三角形作小鱼的鱼头,用两个大三角形拼它的身体,两个小三角形拼它的尾巴,一个平行四边形作鱼鳍。因为一副七巧板中只有一个平行四边形,所以第二个鱼鳍要用到另一副七巧板中的平行四边形。

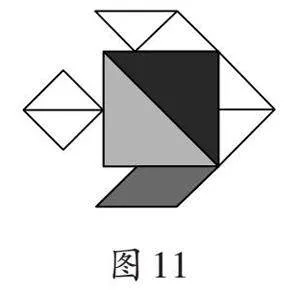

生3(出示图9):我也是用了两副七巧板拼的。用一个中等三角形作小鱼的鱼头,两个大三角形作它的身体,正方形作它的尾巴,两副七巧板的两个平行四边形分别作鱼鳍。

生4(出示图10):我用两副七巧板。用两个小三角形拼成长方形作鱼头,两个大三角形拼起来作身体,两个小三角形拼起来作尾巴,两个平行四边形分别作鱼鳍。

生5(出示图11):我用两副七巧板。用一个中等三角形作鱼头,两个大三角形拼作身体,两个小三角形拼起来作上面的鱼鳍,一个平行四边形作下面的鱼鳍,两个小三角形拼作尾巴。

笔者引导学生使用“先……再……然后……最后……”“因为……所以……”等连接词,准确、清楚地表述用一副七巧板怎么拼、用两副七巧板怎么拼,使学生有序、完整地表达自己的想法,发展学生的数学思维和表达能力。整个活动过程能充分调动学生观察、思考、辨析、调整策略、合作等多方面的能力,让学生在感受图形相互之间的位置关系的同时提升综合素养。学生在玩中主动表达、乐于表达,将初步建立起来的空间观念通过语言表达出来,进一步巩固空间观念。

四、空间想象,在思维中深化空间观念

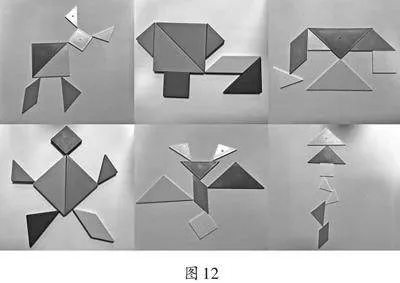

当然,空间观念的建立离不开想象。笔者联系学生幼儿园时期已有的拼摆图案等操作经验及对图形特征的认识,让学生充分发挥想象力,使用七巧板进行创意拼摆,并让学生了解拼摆图形的一般方法:先确定拼摆目标,再根据目标的特征仔细拼搭,最后调整自己拼搭的作品。学生兴致勃勃,拼摆出了许多生动有趣的图案(如图12)。

自由选择、自主拼搭能充分发挥学生丰富的想象力,锻炼学生有序思考的能力。实际操作过程中发现,学生能够在拼搭时反复实验、反复修改,不停变换形状、变换组合,最终拼出多姿多彩的作品。学生在此过程中经历了“在想象中提出问题—在操作中验证问题—在改进中解决问题”,想象的思维逐渐深化,有效发展了空间观念。

做好幼小衔接教育工作,能让学生更快融入小学阶段的学习,也能让教师的教学更顺畅。基于学前直观经验,结合观察、操作、对比、表达、想象等多元表征,以七巧板为学材设计主题活动,有助于促进学生空间观念的发展。因此,教师要善于开发、合理利用,让凝聚智慧的七巧板切实为幼小衔接教学服务。

(责编 吴美玲)