我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑、功能定位与制度供给构想

摘要:跨项选材是我国备战2022年北京冬奥会的创新举措,为我国运动员选材和培养模式提供了新思路。该文运用文献资料法和逻辑分析法等,系统梳理了我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑和功能定位,并基于其功能定位的彰显,从制度供给构想层面进行了分析探讨。研究认为:我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑主要体现在历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑和实践逻辑;其功能定位表现为为冬奥项目参赛提供人力助力、为传统的冬奥选材提供有益补充、促进冬奥不同项目的均衡发展、拓宽运动员就业领域、助推大众冰雪运动规模化发展五个方面。在制度供给构想层面,该文从选材、训练、竞赛和管理四方面为跨项选材提供制度保障,以期为我国竞技体育跨项选材的高效发展注入新动能。

关键词:冬奥项目;跨项选材;生成逻辑;功能定位;制度供给构想

中图分类号:G812文献标识码:A文章编号:1009-9840(2024)04-0035-10

Generation Logic, Function Orientation and System Supply Conception of Talent Transfer for China's Winter Olympic Games

SUN Fang1, LI Zan2, XIE Yun3, LI Xin4

(1.School of P.E., Tianjin University of Sport, Tianjin 301617, China; 2. School of Sport Training, Tianjin University of Sport, Tianjin 301617, China)

Abstract:Talent transfer is an innovative measure for China to prepare for the 2022 Beijing Winter Olympic Games, which provides a new idea for the Chinese athletes' selection and training. This paper systematically examines the generation logic and functional orientation of talent transfer of Winter Olympic Games in China through literature review and logical analysis, and based on the conspicuousness of its functional orientation, it analyzes and discusses the concept of institutional supply. The research shows that the generation logic of talent transfer of Winter Olympic Games in China is mainly embodied in historical, theoretical, realistic, and practical considerations. Its functional positioning encompasses providing manpower assistance for events, supplementing traditional material selection, promoting balanced development across different events, expanding athletes' employment opportunities, and fostering widespread participation in ice and snow sports. At the level of institutional supply conception, this paper provides institutional guarantee for cross-event selection from four aspects: selection, training, competition and management, so as to inject new kinetic energy into the efficient development of talent transfer of competitive sports in China.

Key words:Winter Olympics Games; talent transfer; generation logic; function orientation; system supply conception

2017年国家体育总局在全国冬季项目备战2022年冬奥会动员和座谈会上明确提出“坚持跨界跨项选材,着力解决冰雪人才缺乏问题”的要求,并通过颁布系列政策来深入推进我国冬奥项目跨项选材工作。冬奥项目跨项选材是我国为了应对“冰雪项目长期以来存在着发展滞后、基础薄弱以及后备人才匮乏等现实短板”的问题而提出的一项非常规措施[1]。

随着冬奥项目跨项选材在全国范围内的大规模实施,相关研究也呈现出“百家争鸣”的态势,核心争议点主要为跨项选材定义的科学界定、跨项选材的实施价值与意义等。众多学者观点的不同或争议在很大程度上反映了他们逻辑认知的差异,而逻辑起点的问题影响着跨项选材的发展基本方向[2]。那么,作为促进北京冬奥实现全项目参赛目标的跨项选材工作这一特殊的竞技体育现象,到底有着怎样的生成逻辑?回溯北京冬奥备战和前瞻未来发展,又该如何来审视和拓展我国冬奥项目跨项选材的功能定位?

基于此,为了深刻理解与系统把握我国冬奥项目的跨项选材工作,该文在系统梳理相关文献的基础上,重点阐释了我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑和功能定位。同时,为了有效彰显跨项选材的功能定位,该文从跨项选材的制度供给层面进行实践构想,以期为我国冬奥项目以及夏奥项目跨项选材工作的科学发展提供理论参考或启示。

1我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑

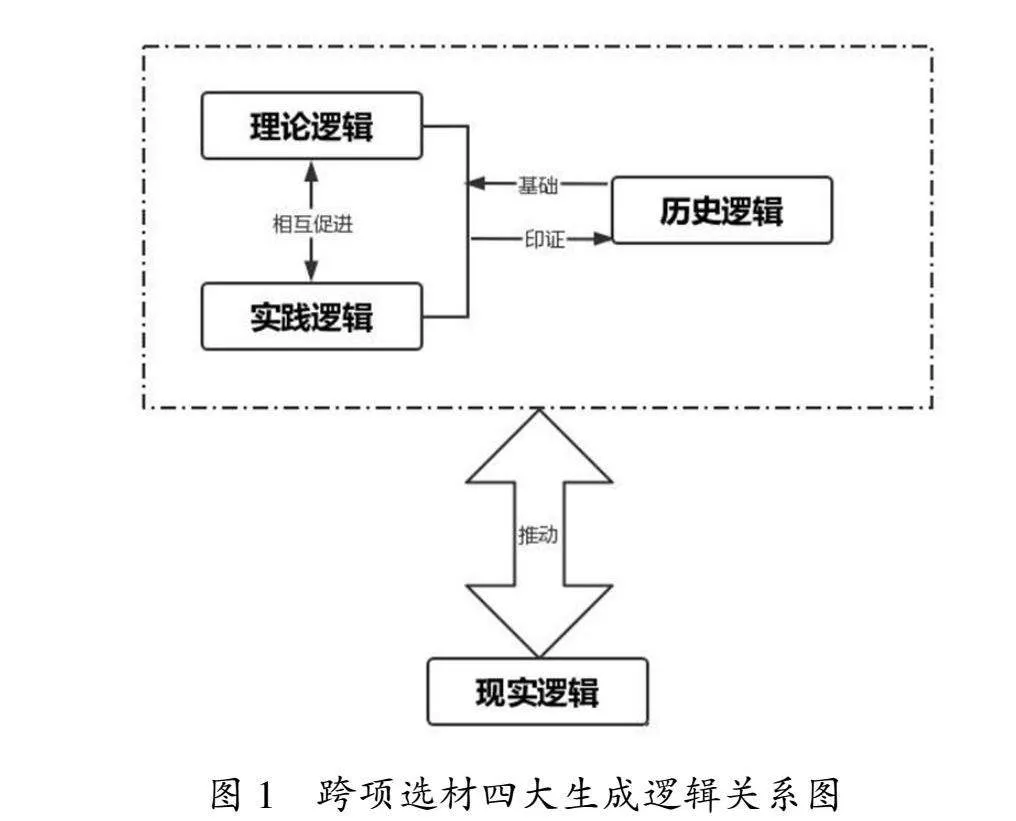

跨项选材的生成逻辑,是指在理解跨项选材研究这一思维进程中,经过推理与论证而建立起的符合客观存在的认识逻辑,是使跨项选材“言之成理”的确然条件,主要是回答了“跨项选材怎么来”的问题。马克思说:“没有偶然发生的事物,一切事物都有其原因而且是由原因必然地产生出来的。”因此,跨项选材的生成并不是单纯的偶然现象,而是遵循着合理的、科学的、系统的内在逻辑。跨项选材的生成逻辑内在地蕴含着历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑与实践逻辑,达成了多种逻辑主线在特定时空背景下的高度统一。其中,历史逻辑是支撑理论逻辑与实践逻辑的完善及丰富的基本规律;理论逻辑与实践逻辑的形成是历史逻辑的印证,且二者之间存在相互促进的内在关系;现实逻辑的实现能够充实实践逻辑、完善理论逻辑、印证历史逻辑,同时推动实践逻辑、理论逻辑与历史逻辑的发展(见图1)。

1.1历史逻辑:我国竞技体育跨项选材从自发到自觉发展历程的必然结果

所谓历史逻辑就是事物在其发展过程中反思与总结出来的事物发展的规律性与必然性[3]。从现实发展角度去回顾与审视历史,把握历史发展的逻辑与必然性,对于我们预测事物未来发展趋势,把控当下与未来都是富有价值的[3]。我国竞技体育跨项选材的历史逻辑呈现出跨项选材得以生成的历史轨迹,也体现了对跨项选材这一行为活动发展规律认识的逐渐深入。

事实上,人类活动是一个由自发到自觉、不断进步的实践过程[4],自发与自觉之间最主要的区别在于是否能够正确认识并应用事物发展的客观规律以及是否属于带有目的性、组织性与计划性的行为活动[5],人类行为活动的发展规律在跨项选材历史演变过程中同时得以验证。该文以跨项选材发展过程中的实践案例数量、理论研究现状以及相关政策颁布为划分依据,以特殊事件为阶段划分标志,将我国冬奥项目竞技体育跨项选材划分为原始期、萌芽期、探索期与发展期四个历史时期:(1)原始期(20世纪70年代—1990年):我国竞技体育跨项选材现象在20世纪70年代就有迹可循,即早期的运动员转项训练或转项成才现象,在这一阶段中出现了伏明霞、许艳梅等人成功的转项案例,表明在20世纪中跨项选材在奥运会冠军的培养中就已经较为普遍[6]。但在这一阶段中,跨项选材并未形成以“运动员转项”为主题的理论研究成果,从侧面表明学界与业界对运动员转项训练现象关注度的相对不足,进而直接影响到这一实践活动内在发展规律探赜的深度与广度。(2)萌芽期(1991—2015年):

1991年林民伋以裴芳和王磊成功的转项训练为研究案例,并对转项运动员训练中应重视的问题进行了详细论述[7]。1993王大卫注意到了运动员“转项成才”现象,并首次提出“异项潜才”的概念,分析了“异项潜才”的主要特征,认为“异项潜才”是运动员“转项成才”的重要基石[8]。1998年王金灿研究得出部分运动员转项规律,认为同项群运动员转项效果最好[9]。从上述学者的经典研究不难发现,这一阶段学者开始重点研究运动员转项的内在规律性,但由于理论研究多从项群角度出发[10],研究的深入性与全面性相对不足,以及未得到国家与政府层面上统筹推进,因此,这一阶段仍属于跨项选材的萌芽时期。(3)探索期(2016—2021年):为了快速补充速度滑冰后备人才数量,2016年7月,国家体育总局冬季项目管理中心利用轮滑与速度滑冰两个项目间竞技能力主导因素的相似性及互通性提出了“轮转冰”项目。2017年3月,国家体育总局冬季项目管理中心又正式提出《冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材工作总体方案》。显然这一阶段的跨项选材已经在国家层面上得到关注,具有一定的组织性与主动性。但由于目前冬奥项目跨项选材在跨项选材定义的界定、跨项选材价值意义的认识等方面的争议仍未消弭[11],因此这一阶段的冬奥项目跨项选材仍处于一种探索时期。(4)发展期(2022年至今):2022年北京冬奥会已经落下帷幕,我国冬奥项目借助跨项选材这一创新途径实现了北京冬奥会“全项目参赛”与“精彩参赛”[12]。2022年5月18日,国家体育总局办公厅印发《优秀竞技后备人才“选星计划”工作方案》(体竞字〔2022〕78号),代表着我国竞技体育跨项选育进入新阶段、新时期与新时代。这一阶段中我国竞技体育跨项选材有了明显的进一步发展与完善,主要体现在:1)选材过程更具开放性与包容性,即对实施对象不限项目、不限年龄、不限地域;2)“人本主义”理念凸显,即运动员的报名问题上实施“自荐+推荐”的方式;3)参与主体多元化,即选材范围扩展至俱乐部、青训机构等社会组织。

跨项选材在不断演化、推进与发展中,经历了原始期、萌芽期、探索期与发展期四个历史时期,这一演进过程中体现出冬奥项目跨项选材由自发向自觉迈进的必然规律,即跨项选材内在规律探索的愈加深入与实践活动计划性的逐渐加强。

1.2理论逻辑:竞技能力主导因素及其项间迁移为跨项选材奠定了理论依据

冬奥项目跨项选材的理论逻辑是指在其生成过程中所依靠的理论支撑,是促进其深入发展的指导依据。运动员的竞技能力由不同表现形式与不同作用的体能、技能、战术能力、心理能力、运动智能所构成[13],这五项子能力中对运动员竞技能力大小起决定性作用的被称为竞技能力主导因素;运动技能的迁移是指运动员掌握某一运动技能后,会影响另一技能的学习的现象[14]。

以竞技能力主导因素为主的项群分类体系,为运动员选择转入项目提供了科学的参考依据,原练项目与转练项目之间的项群联系是进行择项的重要指向标[15]。同时,运动技能迁移理论也对跨项选材具有积极的解释与指导价值:运动员转项效果较好的多属同类项群的互转,尤其是同组群之间项目的互转[9],动作结构越相似,正迁移越多[16],从而进一步缩短了运动员的成才周期。

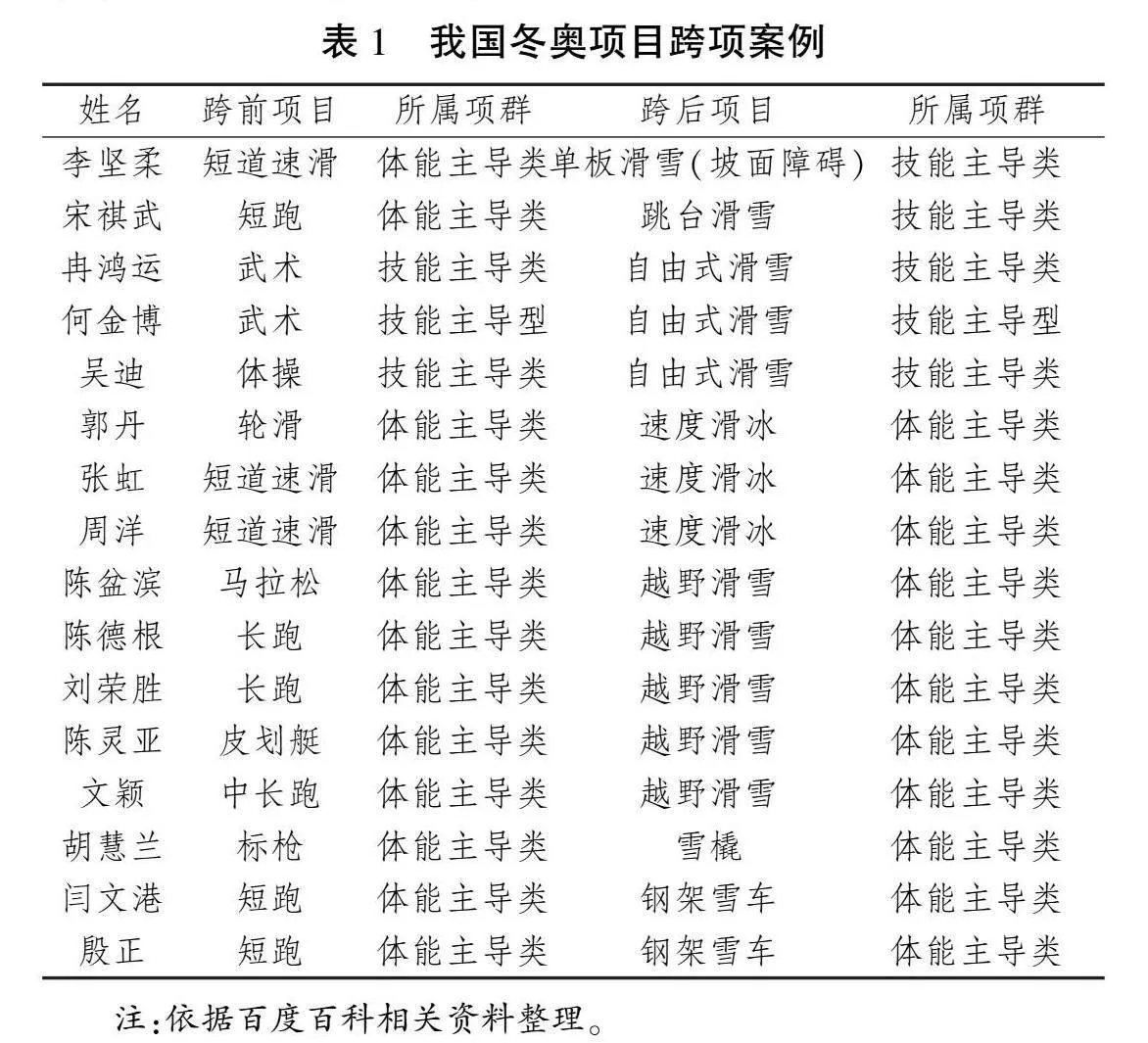

如对表1中所列出的冬奥项目跨项运动员的原练项目以及跨入项目进行项群分析发现,其跨项类型均属于同一项群内的互跨,竞技能力主导因素存在相似性,运动技能能够更好地实现项间迁移。以田径短跑跨项钢架雪车为例,短跑属于体能主导类速度型项群,运动员下肢肌肉发达,且力量素质、速度素质以及耐力素质都较为突出。而钢架雪车同属体能主导类计时项目,在出发时选手必须将雪车推向前,加速之后迅速登上雪车完成比赛,雪车加速阶段与运动成绩呈显著相关[17],因此要求运动员体能好、速度快、下肢力量强。闫文港借助多年的短跑训练经历,将下肢强大力量素质与速度素质运用到钢架雪车项目上,实现了关键技术的有效迁移。凭借这一良好的技术优势,闫文港在北京冬奥会上摘得中国历史上钢架雪车的第一枚奖牌,实现了我国钢架雪车项目的重大突破。2022年北京冬奥会自由式滑雪空中技巧冠军徐梦桃也曾表示其在上雪后能够直接进行空中动作的练习,离不开原先训练所得的体操训练基础,体操训练对自由式滑雪空中技巧训练有着迁移效应[18]。

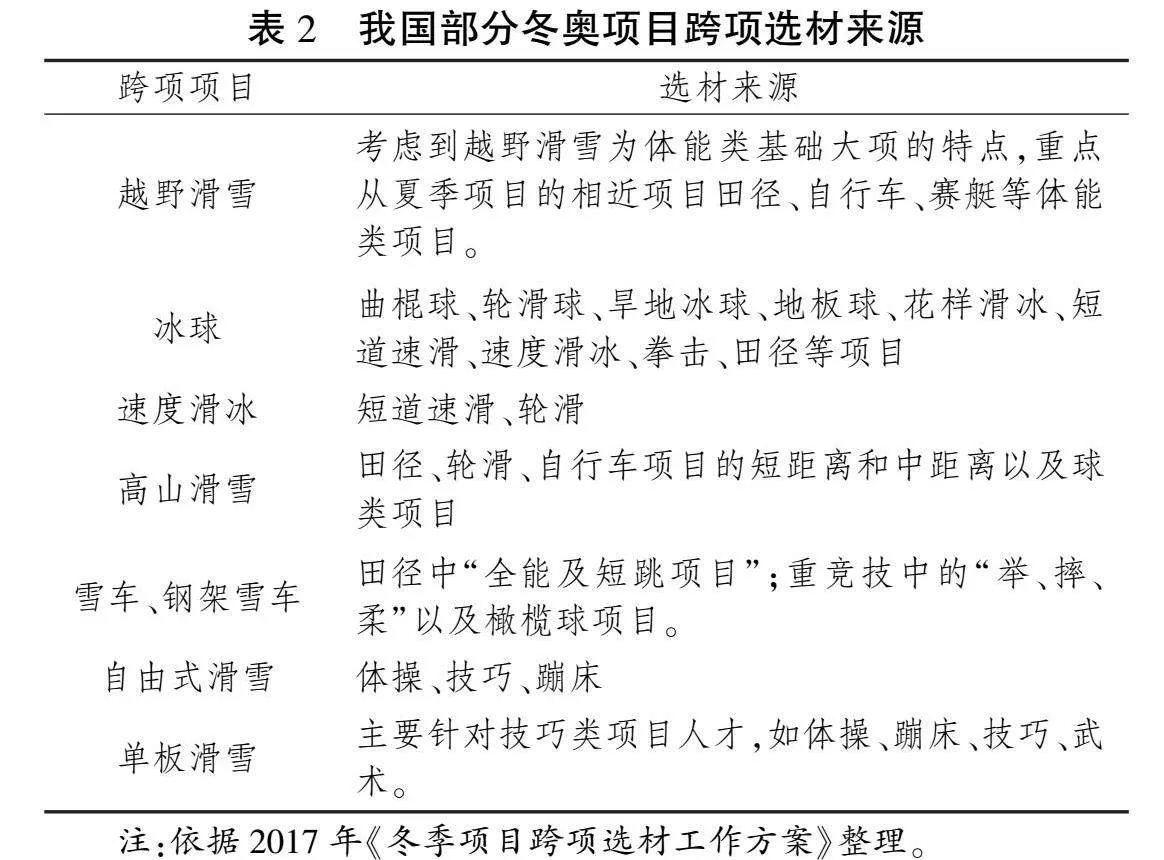

竞技能力主导因素与项间迁移对于冬奥项目运动员跨项选材实践的指导意义,在国家体育总局发布的《冬季项目跨项选材工作方案》中也有部分体现(见表2)。如文件中明确提出雪车及钢架雪车来源项目主要是田径中的“全能及短跳项目”以及重竞技项目中的举重、摔跤、柔道项目。其原因在于田径运动员具有全面的身体素质及运动能力,而“短跳项目”运动员更是具有出色的爆发力;举重、摔跤、柔道运动员同样具有爆发力突出、下肢力量强的显著优势,这些运动素质都是影响雪车、钢架雪车训练效果的重要因素[19]。文件中也提到“越野滑雪”及其选材来源项目均属体能主导类项群,单板滑雪主要选材来源面向技能类项目运动员。在这些具有相同竞技能力主导因素的同项群中选拔运动员,其训练效果得到提升的同时缩短了培养周期,能够在一定程度上满足我国冬奥项目发展的现实诉求。

但同时需要注意的是,并非所有具有相同竞技能力主导因素的项目之间均适合转项。例如同为体能主导类项群的游泳与田径长跑项目之间进行跨项选材的可行性值得商榷。这是因为虽然二者在训练与竞赛中均需要运动员具备较强的心肺耐力,但“跑”与“游”之间的专项技术特征却完全不同,游泳项目要求运动员较好的脚踝灵活性,而长跑项目则要求运动员具有出色的脚踝力量。在2020年全国游泳冠军赛中,女子1 500米自由泳预赛中,王简嘉禾打破了亚洲纪录,但却因为体能测试排名靠后而未能进入决赛,王简嘉禾表示他们并不是忽视体能测试,只是对于陆上项目并不擅长[20]。因此,竞技能力指导因素与项间迁移理论仅仅是为跨项选材指明宏观方向,但在具体实践中仍需要深入到具体项目考虑。

总而言之,在竞技能力主导因素与项间迁移理论指导下,运动员跨前与跨后项目之间具有了“互通”的可能,并为冬奥项目跨项选材的深入实施奠定了基本的理论逻辑。

1.3现实逻辑:应对北京冬奥会全项目参赛与冰雪项目人才匮乏现实需要

我国冬奥项目跨项选材是在我国承办北京冬奥会的现实促因下顺势而为、因事而谋的创新模式,其出台有着必然的现实逻辑,即应对北京冬奥会全项目参赛与冰雪项目人才匮乏现实需要。2019年8月10日,国务院办公厅发布实施《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》。《体育强国建设纲要》中提出“要做好2022年北京冬奥会、冬残奥会备战参赛工作,在2022年北京冬奥会上实现全项目参赛,取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩”[21]。“全项目参赛”是完成“参赛也要出彩”的关键环节,是指作为东道主,中国运动员通过努力获得北京冬奥会全部比赛项目的比赛资格[22]。“全项目参赛”对我国来说是一个严峻的现实挑战:2018年平昌冬奥会共设102个竞赛小项,而我国代表团只参加了其中53项比赛,剩余项目未取得参赛资格[23],且在过往参加的几届冬奥会中我国也未曾在参赛项目上实现全覆盖。

此外,“全项目参赛”目标的实现离不开坚实的冬奥项目后备人才基础,但我国冬奥项目现有的运动员在质量和数量方面都不足以满足我国参赛目标的顺利实现,成为我国冬奥项目发展所面临的实然困境。有数据显示,在北京冬奥会成功申办之时,全国冬季项目注册运动员仅有5 000余人[24],其中雪上项目运动员仅几十人。2018年平昌奥运会中,同属亚洲国家的韩国与日本分别派出144名与123名运动员[25-26],而我国体育代表团仅派出82名运动员参赛[27];并且从2007年、2008年、2009年、2011年的我国冬季项目与夏季项目运动员在册人数的对比来看,夏季项目在册运动员人数分别冬季项目的65倍、73倍、65倍、79倍[28],人数差距相当之大,存在“夏强冬弱”的严重不均衡局面。简而概之,冬奥项目后备人才基础的严重薄弱已经成为制约我国冬奥项目快速、稳定与可持续发展的瓶颈问题。

竞赛小项的全面覆盖与参赛人数的全面增加是实现冬季项目“全面参赛”的两个重要维度,而跨项选材是实现“全面参赛”目标的重要应对策略[23]。因此,跨项选材政策的出台与实施,对于应对北京冬奥会全项目参赛与冰雪项目人才匮乏的现实需要来说是恰当且富有价值的。自国家体育总局提出跨项选材模式以来,全国各地开始迅速实施跨项选材并取得了显著的效果,截至2020年8月,我国所组建的29支冰雪项目国家集训队中,有11支是完全由跨项选材运动员所组成[29]。目前,北京冬奥会已经落下帷幕,我国体育代表团已经实现了北京冬奥会7个大项、15个分项的“全项目参赛”目标,并且有30多个小项是首次获得冬奥会参赛资格[30]。

冬奥项目人才的快速补充与“全项目参赛”目标的顺利实现是我国在“白色竞技场上”所作出的重大突破与伟大成就,更是冬奥项目跨项选材现实逻辑存在必然性与必要性的直观反映与真实写照。

1.4实践逻辑:近年来国内外运动员成功案例为跨项选材确立了实践依据

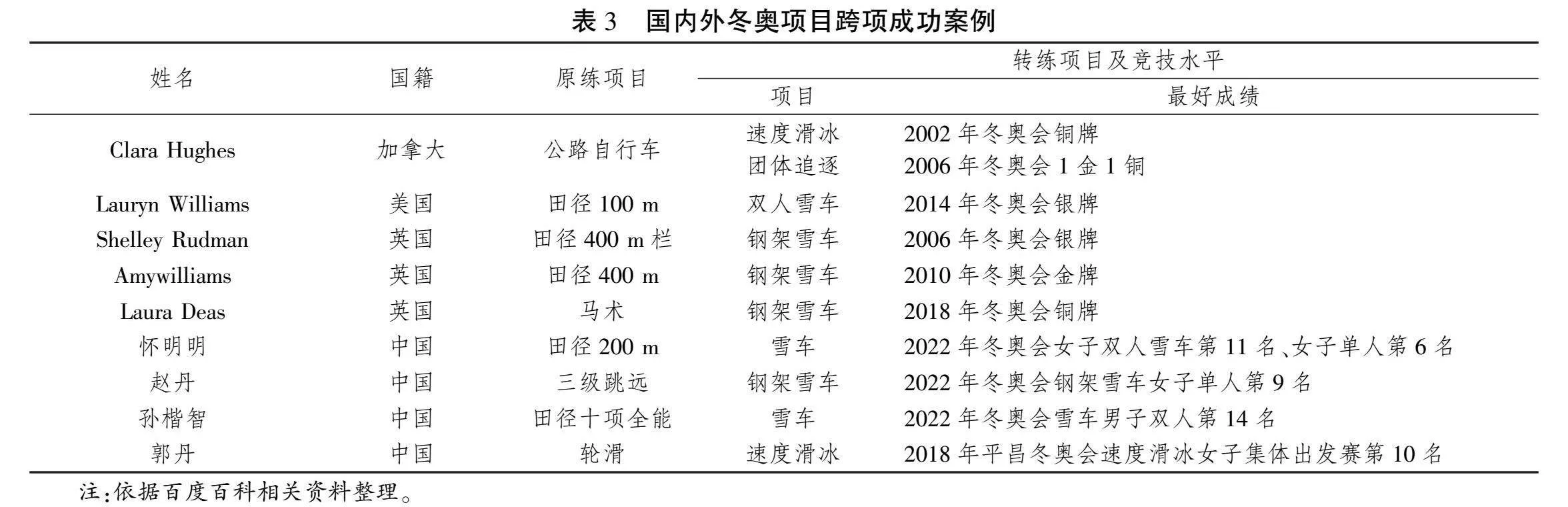

目前,跨项选材模式已经成为众多国家解决新兴项目、弱势项目发展困境的一项行之有效的举措,并在澳大利亚、英国、中国、日本等多个国家开展,其中当属澳大利亚与英国开展时间最早、规模最大[31]。英国自2007年开始启动的跨项选材计划为英国竞技体育成绩的快速提高提供了一定的支撑,计划的实施使英国竞技体育逆风翻盘,在2016年里约奥运会上以27枚金牌的优异成绩位列金牌榜第2名[32]。2007年至2018年英国共实施了15项跨项选材计划,截至2017年底,英国体育总局与英格兰体科所评估出10 000多名运动员,参加600多人次国际比赛,获得250多枚奖牌[33]。在冬季项目成绩上,英国也由2006年都灵冬奥会的一枚银牌上升至2018年平昌冬奥会的1金4铜。在2014年索契冬奥会1金1铜3银的成绩中,金牌的获得者正是通过跨项选材而培养的运动员Lizzy Yarnold。国外运动员在跨项选材模式上取得的成功(见表3),加之2022年我国冬奥项目发展所面临的困境,引发了我国关于运动员选材与培养体系的思考并带来了启发,国外跨项选材的成功案例与经验正是我国挖掘后备人才的实践基础。

近年来,在我国跨项选材工作积极开展下,也涌现出众多优秀的冬奥项目运动员,并在2022北京冬奥会中取得了令人称赞的优异成绩:我国雪车项目运动员孙楷智、怀明明,在2022年北京冬奥会上分别获得雪车男子双人第14名和女子双人雪车第11名、女子单人雪车第6名(见表3)。虽然这些成绩未能达到站在领奖台上的水平,但是对于我国雪车项目来说已经突破了极限、创造了历史,这是跨项选材计划带给我国的政策红利。同时,这些冬奥项目跨项的成功案例与经验为今后跨项选材的科学化提升提供了重要基础与范本。

综上所述,我国冬奥项目的跨项选材现象绝非凭空产生,亦非偶然结果,而是有其确然的现实逻辑、历史逻辑、理论逻辑与实践逻辑,同时也与其本身的功能定位密切相关。客观、合理、辩证地定位我国冬奥项目跨项选材的功能,一方面有助于全面深刻地认识和理解之前的跨项选材工作,另一方面也为将来更好地推进跨项选材工作提供理论与实践依据。那么,我国冬奥项目跨项选材的功能主要定位在哪些方面呢?

2当前我国冬奥项目跨项选材的功能定位

2.1跨项选材为冬奥项目参赛提供人力助力

奥林匹克运动会已经成为展示国家形象的舞台和检验综合国力的平台,竞技体育后备人才的数量与质量对于奥林匹克的顺利与精彩参赛往往起着决定性作用。然而我国冬奥项目竞技体育后备人才基础薄弱,与我国竞技体育亟需冬奥项目备战参赛人才的现实诉求构成一对矛盾。根据矛盾论可知,矛盾具有同一性和斗争性,两者相互结合,共同推动事物的发展。跨项选材就是在这一发展过程中出现的产物,跨项选材所具的扩大后备人才资源库、有缩短运动员成才周期等特殊效能[34],恰恰能够契合我国冬奥项目的发展诉求,是解决我国冬奥会备战参赛困境的“最佳选项”。

在刚刚结束的北京冬奥会上,跨项选材计划的积极实施使我国各个冬奥项目之间的人才资源流转更为畅通,使一批优秀的跨界跨项选材运动员“开闸式”地涌入到冬奥项目后备人才资源库中,并通过不懈努力赢得了冬奥竞技场的“入场券”。在参加北京冬奥会的177名运动员中,约有五分之一来自跨界跨项选材[35]。

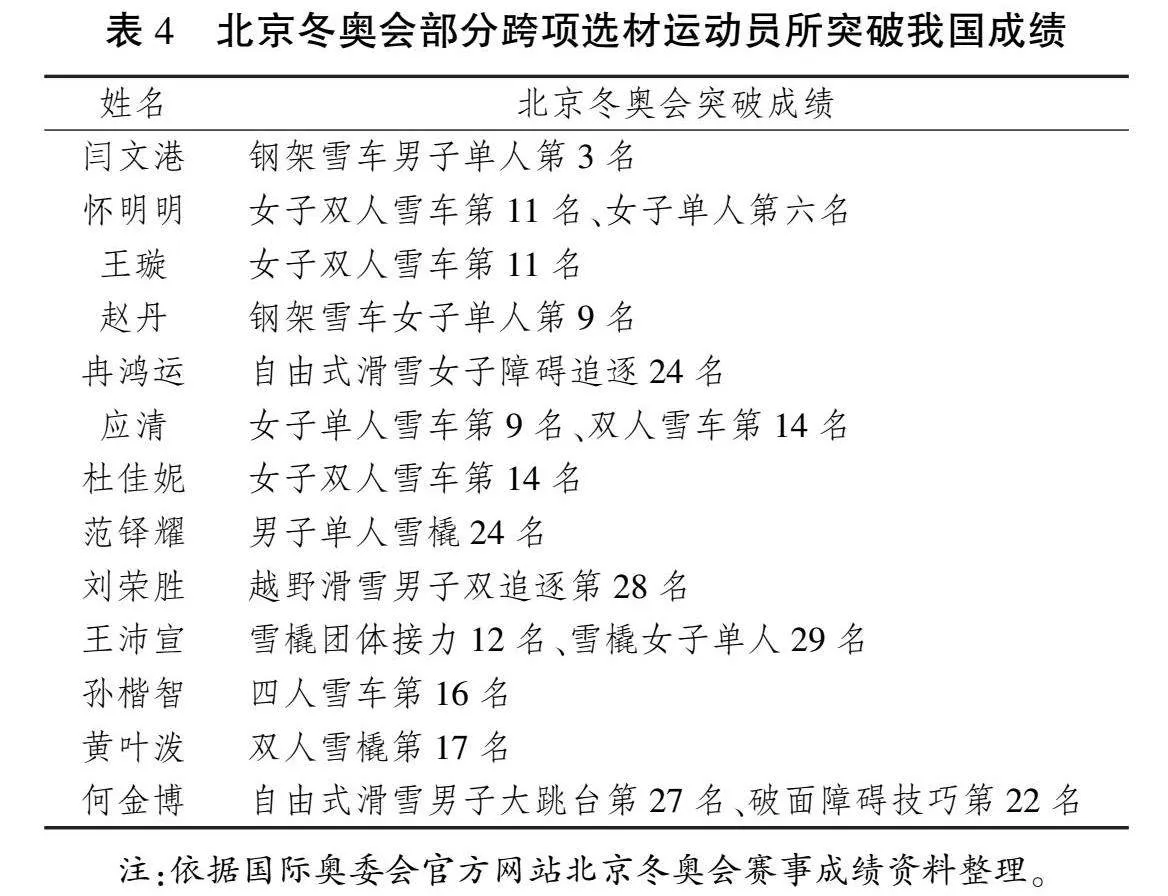

与此同时,跨项选材不仅促进我国冬奥项目参赛人员数获得了量的飞跃,也推动着我国参赛项目数的跃进式上升、助力冬奥竞技成绩的不断突破(见表4)。例如,在雪车项目中,中国体育代表团共派出的14名运动员均系跨界跨项选手,不但实现了雪车项目的全项目参赛,并在雪车女子双人、男子双人、女子单人这三个小项的比拼中代表中国获得历史最好成绩。

从长远角度来看,跨项选材不但为备战2022年北京冬奥会做出直接贡献,并且能够为下几届冬奥会的参加储备丰富的高水平后备人才资源。

2.2跨项选材为传统冬奥选材提供有益补充

新中国成立之初,体育事业百废待兴。为了尽快提升国家竞技体育成绩,我国实施了从原苏联借鉴而来的“举国体制”。虽然该体制下的“三级培养”模式(我国传统运动员选材与培养模式)确实在短道速滑、自由式滑雪空中技巧等项目上培养出一批优秀运动员。但“三级训练体制”所强调的“三早”,即早选材、早定项、早成才,容易导致运动员选材出现错选、漏选以及非最佳选的不良结果[36]。其次,由于教练员对专项训练认识的不足[37],过早进行系统的早期专门化训练,这极易造成运动员运动伤病的增加以及运动寿命的缩短等一系列不良现象[38]。同时进一步导致我国运动员选材淘汰率的增高,致使竞技体育投资收益的低下[39]。

跨项选材模式的实施恰恰能够对传统后备人才选拔与培养体系起到完善补充的作用[40]。当运动员在原练项目上发展受挫时,则根据运动员在原练项目上的竞技能力发展情况、转练项目成才规律、原练项目与转练项目之间项群联系等多方面因素进行预测,将运动员在原项目上已经具备的一定基础运动技能转移到跨后新项目上,为运动员提供“二次择项”的机会,拓宽运动员成才途径,保证后备人才资源“人尽其才”。

在审视我国传统后备人才选拔与培养体系的现实桎梏以及肯定跨项选材正面效果的同时要注意,我国冬奥项目实施跨项选材是为了应对当前特殊局面而采取的创新举措,并不是对传统选材与培养模式的彻底摒弃,而是对传统的运动员选材与培养模式的有益补充。

2.3跨项选材可促进冬奥不同项目的均衡发展

冬奥会素有“得雪上者得天下”的制胜规律,2022年北京冬奥会共设7大项,15分项,109个小项,其中雪上项目金牌数共占总金牌数的69%,可见雪上项目占据比重极大。

但我国冬奥项目一直存在“冰强雪弱”的非衡发展局面。在2018平昌冬奥会我国未参赛的49个项目中,冰上项目共占13项,雪上项目共占36项[23]。且通过梳理1998—2022年共7届冬奥会中中国队的参赛成绩并进行分析可发现(见表5),1998—2018年的6届冬奥会中冰上项目累计获得44枚奖牌,而雪上项目仅获11枚,冰上项目奖牌数为雪上项目奖牌数的4倍,差异十分显著,直观反映出我国雪上项目基础的薄弱与发展的滞后。

各项目竞技人才数量和质量失衡是造成竞技项目发展水平失衡的主要因素之一[41],要想实现冬奥成绩的优化突破与冬奥项目的持续发展,改善冬奥项目发展不均衡的局面,需要更加重视雪上项目运动员的选材与培养。针对这一诉求的满足,跨项选材不失为一种创新良策。2017年3月在国家体育总局冬季项目管理中心官网发布的《冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材工作总体方案》选材原则中提到要为冬季基础项目、落后项目和新开展项目夯实基础。并且“总体方案”第一批进行选材的8个项目中,雪上项目占6项,可见跨项选材工作努力促进冬季项目的均衡发展,补充雪上项目后备人才。2017年3月国家体育总局冬季项目管理中心宣布正式启动冬季项目跨项选材计划后,全国11个城市组织了跨项测试,且通过初选的338名运动员中有249名为雪上项目运动员[42]。除此之外,各个基层地方也力争通过跨项选材实现雪上项目后备人才资源的快速补充,例如,北京体育总局专门举办了备战2022年北京冬奥会雪上项目跨界跨项选材测试活动,有近300人参加[43]。通过全国上下各参与主体的同向发力,最终形成跨项选材合力,增强雪上项目发展动能,据悉,2022年北京冬奥会雪上项目有近一半为跨界跨项选材运动员[44]。其中,钢架雪车跨项运动员闫文港更是为我国摘得一枚宝贵铜牌,为冬奥项目的均衡发展贡献了力量。北京冬奥会上“全项目参赛”目标的实现,正是对“冬奥项目均衡发展”的生动写照。跨项选材实现了雪上项目后备人才的快速补充,为雪上项目发展提供了原动力与必要资本。

2.4冬奥项目跨项选材可拓宽运动员就业领域

运动员就业发展问题一直是业界关注的热点问题,对我国竞技体育后备人才的可持续发展有着重要的3bd4080cb80ffdd448a1fda82da7cb44影响。目前世界多个国家都已经制定开展了一系列就业发展计划,帮助运动员能够重新投入新的运动生涯中[45],拓宽其就业发展领域,解决运动员部分就业担忧。

在我国传统的运动员选拔与培养体系下,大多数运动员从运动生涯的开始到结束这一过程中从事着单一项目的训练与比赛。当运动员出现一些劣性状况时只能被迫终止其运动生涯的继续发展,对运动员自身利益造成巨大威胁。而跨项选材对于运动员继续参与高水平运动的机会提供以及其在国际舞台上可能取得成功的运动项目的科学定位,具有相当大的价值。跨项选材在国外被称为“talent transfer”或“talent recycling”[46],意为“人才转移或人才重复利用”。当运动员在原项目上发展受限时,跨项选材能够使运动员转项后接续发展,给予运动员“再成才”机会。

其次,如果退役运动员在转入其他行业之前拥有一定的专业技能,则能够增加其就业机会[51]。跨项后的运动员能够在跨入项目上继续得到专业、系统、科学的训练与指导。在这一过程中,运动员不但可以学习掌握项目训练方法,还可以接触到项目训练外的一些辐射性专业知识,例如场地器材的维护、赛事服务、项目管理等,而这些技能与知识的学习为运动员提供了更为多元的发展途径。

2.5跨项选材助推大众冰雪运动规模化发展

我国在申办2022年冬奥会时提出要利用宝贵机遇实现三亿人参与冰雪运动的目标,这一目标提出的终极目的是“冬季项目群众体育活动在中国的普及”[47]。大众冰雪运动的普及能够为竞技体育后备人才资源的开发奠定基础,为冰雪体育产业的发展提供助力[48]。但我国冰雪运动群众基础长期薄弱,一是由于冰雪运动具有特殊性,需在特定场地配备专业器材或装备后才能进行,技术要求较高,技能形成时间较长,需要经过系统教学及一定时间的练习后才可具备基本的运动能力[48];二是我国冰雪产业存在教练员缺乏的人才困境,因此产生了群众日益增长的技术指导需要和专业教练员严重缺乏之间的矛盾,导致冰雪项目在我国群众基础较差。

而在专业运动队内吸纳冰雪类教学人才是增加冰雪运动人口的途径之一[49]。我国实施的冬奥项目跨项选材计划,能够在短时间内选拔与培养出众多技能水平高、运动能力强的优秀运动员,运动员退役后仍可以发挥自身价值去填补冰雪产业的教练员人才缺口,更好地服务于大众冰雪。

其次,跨项选材思维范式不仅仅局限于竞技体育中运动员的选拔上,在冰雪产业复合型人才的培养中亦适用。例如,我国自由式滑雪空中技巧队刚成立时首要问题就是教练员的选拔难题,最终只能在体操教练里进行跨项选拔[50]。为了在短期内解决我国冰雪产业的人才困境,补给冰雪运动教练员资源,可以将竞技体育中的跨项选材模式移植到冰雪运动教练员的选拔与培养上,从而推动大众冰雪的规模化发展。

综上所述,关于我国冬奥项目跨项选材5个方面的功能定位,既是源自针对北京冬奥会备战与参赛的理论总结,同时也是展望跨项选材深度发展与功能拓展的理论逻辑。众所周知,任何事物的发展都是由其内在根据与外在条件共同作用的结果。我国冬奥项目跨项选材的功能拓展与彰显亦是如此。它需要在理论层面精准定位跨项选材的功能这一内在根据,而在实践层面需要相关制度的供给这一外在条件以确保其功能的发挥与彰显。

3我国冬奥项目跨项选材的制度供给构想

制度因素对于竞技体育的持续稳定发展有着重要作用[51],政策的落实能够为我国竞技体育选材发展方向定锚稳舵,这也是保障竞技体育长远且最佳发展的必由之路。目前,我国跨项选材功能的彻底彰显与供给乏力的体育制度之间存在发展矛盾。因此,竞技体育制度需进行供给侧改革并在坚持“问题导向”中抓住主要矛盾,时刻把握问题发展动态,精准对焦跨项选材发展所需,切实提高相关制度供给的水平,来保障冬奥项目跨项选材的顺利实现。

运动员选材(跨项选材)并不是一蹴而就的,需经历涵盖初选、中选以及终选的整个过程。跨项选材现象本身涉及运动员发展的诸如选材、训练、竞赛的全过程,而这一过程中跨项选材的实现,则同样涉及运动员选材、训练、竞赛和竞技管理方面的制度供给。

3.1选材制度的供给:为运动员从自发到自觉的跨项选材提供制度保障

在各国竞技体育发展过程中,不乏运动员转项或跨项的现实案例与社会现象,而促使运动员进行转项或跨项的内在原因包括原项目发展能力停滞、运动伤病等[9]。既然由于种种客观的原因导致运动员或教练员自发地跨入其他项目,那么为什么不能从运动员发展的整个过程加强顶层设计,来更加自觉地理性地审视运动员的跨项选材呢?无论是运动员、教练员还是竞技管理层面,当发现运动员自身通过刻苦的训练也无法超越与队友的“比较劣势”,同时自身又不具备较大的竞技潜力时,那么适时地理性地跨入其他项目,尤其是跨入类似冬奥项目这样的全新项目,至少不失为一种更加理性的选择,至少又重新燃起了运动员内心的渴望与期盼。

因此,与其被动地被迫跨入其他项目,不如更加理性地审视运动员发展的整个过程,将所谓“自发”的跨项选材,变为更加积极的“自觉”行为。这就需要竞技管理层,基于更加理性宏大的格局和“以人为本”的成才理念,出台运动员选材的相关制度,协调好相关利益者的利益诉求,为运动员整个发展过程中从自发到自觉的跨项选材提供制度保障。例如,《河北省冬季项目跨项跨界选材实施办法(试行)》指出对在冬季项目跨项跨界选材中输送正式运动员(以人事部门调入名单为准)的教练员给予人才输送奖,每输送1名运动员,一次性奖励10 000元;运动员转项由多个部门进行协同管理或设立运动员转项监管机构,防止教练员对运动员转项的垄断式掌控并产生“1+1>2”的协同结果等。

3.2训练制度的供给:为运动员平衡专项发展的跨项训练提供制度保障

我国运动训练实践长久存在“重专项轻一般”的非科学训练现象[38],导致年轻运动员全面运动能力的缺失、受伤率的增高、成年运动员竞技水平出现停滞或后退[38],甚至最终被迫结束运动生涯。有研究表明,多数国际顶尖运动员在进入他们的主要运动项目之前,在其他运动项目中参加了更多的练习或训练[52],如,举重奥运冠军苏来马诺尔专项提高阶段的一般身体训练内容中包括立定跳、游泳等运动等非专项训练的一般性练习的内容。青少年在发展的早期阶段应多样化地参与一些体育项目作为其训练内容[53],不但为其在长期的就业生涯中获得更好的运动成绩打下坚实基础、平衡专项发展,还可以为运动员未来的跨项需求提供必要的运动能力资本累积。

因此,在运动员成长的不同阶段,要通过训练制度的供给来确保运动员专项训练的过程中,穿插其他项目的跨项训练,一方面可以平衡调节专项训练,另一方面也有助于发展运动员的多项技能和协调能力。事实上,过分强调运动员专项化训练的观点或理念,既无助于打破高水平运动员竞技水平的高原期,也极容易由于专项训练的高强度导致运动伤病的频发。运动员整个训练生涯跨项训练的制度供给,既是运动训练内容与训练过程合理安排的应有之义,也是实现运动员训练效益最大化和适时跨项训练成材的必要保证。

3.3竞赛制度的供给:为运动员探索比赛优势的跨项参赛提供制度保障

运动员跨项训练的效果,一方面通过其专项比赛成绩的优劣来判断,另一方面可以通过跨项参赛的竞技表现来评判。反过来,跨项参赛的成功实施能够刺激运动员继续进行多项目训练,平衡运动员的专项训练内容,减少由于过多专项训练安排所导致的运动损伤。同时,运动员在跨项比赛中的竞技表现能够为其探寻发展前景较好的运动项目提供借鉴与参考。因此,为了使竞赛效应更好地为运动员跨项选材服务,以及真正地成为后备人才培养的有力杠杆,竞技管理层应该自上而下地主动变革,完善“兼项竞赛”体制或“跨项参赛”的激励政策,或者设置多元的“冬奥全能”项目竞赛,允许运动员在多个项目上参加比赛,鼓励各省市设置跨项跨界运动员比赛,达到“以赛选材”的效果。例如,2021年江西省组织奔跑吧·赣鄱少年“中国体育彩票杯”青少年跨界跨项锦标赛,搭建了青少年体育后备人才的跨界跨项选材平台和载体。

3.4管理制度的供给:为运动员理性拓展跨项成材的空间提供制度保障

管理制度的供给,本身就是一种管理行为或现象。竞技管理的过程,也是相关制度供给和实施的过程。如前所述,运动员跨项选材的整个过程涉及选材制度的供给、训练制度的供给和竞赛制度的供给,而这三者本身都属于管理制度供给的范畴。基于竞技体育的四个构成环节或内容,管理制度与选材制度、训练制度与竞赛制度可以共同构成一个完整的跨项选材制度供给系统,为我国冬奥项目跨项选材功能定位的充分彰显提供制度保障(见图2)。我国冬奥项目跨项选材的“制度供给”和“功能定位”二者之间构成双向互动的关系,即“制度供给”为“功能定位”的彰显提供制度保障;反过来“功能定位”又可促使“制度供给”作出相应的调整和优化,来不断满足其“功能定位”的进一步彰显。

跨项选材管理制度应被赋予积极主动的属性,同时深入贯彻“以总体运动员为本”的理念,注入“人本管理”的思维,要从根本上保证运动员的理性发展,重视运动员的长期可持续发展。如,针对选材制度中所包含的“对成功输送跨项运动员的教练员进行绩效奖励”,管理制度的出台需涉及如何准确统计每位教练员所培养的成功跨项运动员数量,做到“依证而奖”,具体可建立教练员数据库,将成功输送的跨项运动员计入教练员个人信息中。训练制度中提到的“运动员应进行多项目训练”,管理制度的设计应围绕如何对其注入硬性的强化或监督措施,具体可进行运动员成长全过程的持续动态化数据监测,将“运动员多项目训练背景”录入运动员数据库,并将其作为未来人才选拔的评价标准之一。针对竞赛制度中“兼项参赛”或“跨项参赛”,管理制度的建立需完善青少年运动员注册管理制度,加强教育部门与体育部门的合作,制定相关政策方案促进运动员双重注册的管理制度的落实,避免二者之间因利益对立而形成的注册壁垒对运动员参赛造成的不利影响,如,2020年通过的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》中提到要完善青少年体育赛事体系,统一资格注册、整合、建立。

一个有效的制度供给有利于突破发展不确定性的困境[54]。运动员选材、训练、竞赛、管理四方面的制度供给所形成的一个“一体多面”的制度框架,将为跨项选材在我国竞技体育领域“大展拳脚”扫除困难,助力前行。

4结语

尽管我国冬奥项目跨项选材模式已经进行了一段时间的广泛推进,但人们仍存在认识上的偏差。可以从历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑以及实践逻辑四方面进一步认识我国冬奥项目跨项选材的生成逻辑。跨项选材为我国竞技体育领域一种特殊的选材方式,并不能以竞技成绩这一单一维度去考量其成败,要放眼于未来,审视其长远发展的意义,应对其进行全面辩证的功能定位:跨项选材直接为北京冬奥会参赛提供助力;跨项选材为传统选材模式提供有益补充;跨项选材可促进冬奥不同项目的均衡发展;冬奥项目跨项选材可拓宽运动员就业领域;跨项选材助推冰雪体育产业规模化发展。为了更好地优化跨项选材模式实施效能,相关制度供给必不可少,构想“选材、训练、竞赛、管理”四位一体的制度体系,来进一步促进跨项选材功能定位的充分彰显。

参考文献:

[1]邓雪峰.北京冬奥会我国冰雪项目“跨界跨项”选材关键因素研究[J].冰雪运动,2020,42(1):7-10.

[2]孙民康,龚丽景.冬季项目跨项选材的理论研究与实践探索[J].体育科学,2019,39(11):88-97.

[3]罗建文.论习近平新时代中国特色社会主义思想的“三大逻辑”[J].理论探讨,2018(2):12-21.

[4]孙伟平,罗建文.从自发到自觉:民生幸福的价值追求[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2013,43(3):29-33.

[5]裴学进.自发与自觉:主导价值观转化为主流价值观的两种方式[J].马克思主义研究,2016(10):102-110.

[6]杨棠勋.中国奥运会冠军的选材和跨项选材研究[J].四川体育科学,2021,40(1):58-62.

[7]林民伋.从裴芳、王磊看田径运动员的转项训练[J].体育科研,1991(2):1-4,32.

[8]王大卫.对运动员转项成才现象的初步研究[J].体育科学,1993(4):44-48,94.

[9]王金灿.运动员转项规律探讨[J].武汉体育学院学报,1998(2):6-11.

[10]李鑫,董致彤,曹莎,等.我国竞技体育跨项选材的历程演变、现实问题及其破解思路[J].首都体育学院学报,2021,33(6):671-678.

[11]李鑫,董致彤,夏静,等.我国竞技体育跨项选材的基本内涵、价值意蕴与实现条件[J].山东体育科技,2021,43(5):26-32.

[12]曾诚,邓星华.北京冬奥会跨界跨项选材:探索成就、经验启示与实践路径[J].沈阳体育学院学报,2023,42(2):95-101.

[13]田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000:68-69.

[14]马启伟.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,1995:154-155.

[15]陈丹.项群训练理论与运动员转项成才[J].中国体育教练员,2018,26(4):9-11,28.

[16]张力为,毛熊志.运动心理学(第二版)[M].上海:华东师范大学出版社,2018:202-208.

[17]郝磊,王润极,杨康,等.钢架雪车运动员运动表现的影响因素及训练策略[J].首都体育学院学报,2020,32(4):355-360.

[18]徐梦桃,程志理,周维方.徐梦桃运动行为志研究:自由式滑雪空中技巧训练实践叙事——徐梦桃与程志理的训练学对话录[J].体育与科学,2021,42(6):6-11.

[19]韩艳丽,石丽君,吴迎.钢架雪车项目特征及备战启示[J].中国体育科技,2021,57(8):44-52.

[20]新浪体育.体测失利王简嘉禾委屈:游泳选手陆上项目不擅长[EB/OL].(2020-09-28)[2024-03-18].https://sports.sina.com.cn/others/swim/2020-09-28/doc-iivhvpwy9238422.shtml.

[21]新华网.国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》的通知[EB/OL].(2019-09-02)[2019-09-10].http://www.xinhuanet.com/politics/2019-09/02/c_1124950870.htm.

[22]人民日报.畅谈发展回应关切(聚焦·部长通道)[EB/OL].(2019-03-09)[2021-12-20].http://news.cctv.com/2019/03/09/ARTIFPk9Xtqcc2ByeFrWxK2J190309.shtml.

[23]李海鹏,陈小平,何卫.我国冬季项目实现“全面参赛”的策略研究——基于对2018年平昌冬奥会的调查[J].中国体育科技,2018,54(5):3-12.

[24]臧荣海,胡悦.备战2022冬奥会我国冰雪体育后备人才的培养[J].冰雪运动,2017,39(3):1-4.

[25]新浪体育.平昌冬奥参赛规模创历届之最 95国3000余人参加[EB/OL].(2018-01-29)[2024-03-18].https://sports.sina.cn/others/winter/2018-01-29/detail-ifyqyuhy7225070.d.html.

[26]中国新闻网.平昌冬奥:韩派144名运动员出战 系史上最大阵容[EB/OL].(2018-01-29)[2024-03-18].https://www.chinanews.com.cn/gj/2018/01-29/8435844.shtml.

[27]新浪网.44名龙江健儿征战冬奥会 参赛运动员所占比例全国第一[EB/OL].(2018-02-10)[2024-03-18].https://news.sina.com.cn/c/2018-02-10/doc-ifyrkrva6528534.shtml.

[28]赵晶,闫育东.我国冰雪运动人力资源储备与发展规划研究[J].山东体育学院学报,2015,31(1):51-54.

[29]光明网.冬奥会上的科技范儿[EB/OL].(2022-01-27)[2024-03-18].https://news.gmw.cn/2022-01/27/content_35475970.htm.

[30]国家体育总局.固优势强弱项补缺项 中国冰雪运动跨越式发展[EB/OL].(2022-02-05)[2024-03-18].https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20067662/n20067613/c23977541/content.html.

[31]黎涌明,陈小平,冯连世.运动员跨项选材的国际经验和科学探索[J].体育科学,2018,38(8):3-13.

[32]黎涌明,陈小平.英国竞技体育复兴的体系特征及对我国奥运战略的启示[J].体育科学,2017,37(5):3-10.

[33]姜志远,张莉清.经验与启示:以奥运会为导向的英国运动员跨项选材[J].沈阳体育学院学报,2019,38(2):72-77.

[34]韩洪伟,戴健.竞技体育跨项选材:规律·困境·反思[J].西安体育学院学报,2021,38(1):116-123.

[35]张艺.跨界跨项选材留下更多思考[N].中国青年报,2022-02-22(001).

[36]田麦久,刘爱杰,易剑东.聚焦“跨项选材”:我国运动员选拔培养路径的建设与反思[J].体育学研究,2018,1(5):69-77.

[37]陶于.我国运动训练亟待重新认识的早期训练理论问题——早期专项化与早期专门化训练问题探析[J].西安体育学院学报,2006(3):6-9.

[38]韩鲁安.一般与专项训练相结合原则若干问题初探[J].天津体育学院学报,1995(4):45-51.

[39]李红艳,黄善球.我国竞技体育后备人才培养现状的研究[J].山东体育学院学报,2002(1):21-23,27.

[40]李鑫,李赞,赵慧敏,等.中国竞技体育跨项选材发展的阶段特征、动力基础与趋势前瞻[J].成都体育学院学报,2023,49(4):144-151.

[41]孙克诚,李赞.结构优化:竞技体育后备人才培养的生态化转变[J].北京体育大学学报,2018,41(9):22-29.

[42]新浪网.全国冬季项目备战2022年冬奥会跨项跨界选材 ——我们在路上[EB/OL].(2017-05-22)[2024-03-18].https://news.sina.com.cn/o/2017-05-22/doc-ifyfkkme0073340.shtml.

[43]国家体育总局.北京市体育局备战2022年冬奥会雪上项目跨界跨项选材测试活动举行[EB/OL].(2018-05-29)[2024-03-18].https://www.sport.gov.cn/n14471/n14472/n14509/c860741/content.html.

[44]人民网.跨界跨项选材 丰富人才储备(冬奥长焦)[EB/OL].(2022-02-16)[2024-03-18].http://ent.people.com.cn/n1/2022/0216/c1012-32352810.html.

[45]李强.运动员职业生涯规划的发展研究[J].体育与科学,2010,31(1):88-92.

[46]VAEYENS R,GüLLICH A,WARR C R,et al.Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes[J].Journal of Sports Sciences,2009,27(13):1367-1380.

[47]新华网.刘鹏答记者问:“三亿人参与冰雪运动”如何实现? [EB/OL].(2015-01-26)[2022-08-17].http://news. xinhuanet.com/sports/2015-01/26/c_ 127423286.htm.

[48]阚军常,王飞,张宏宇,等.我国大众冰雪运动发展的问题、形成根源及对策[J].体育文化导刊,2018(10):40-45.

[49]穆亮,朱志强,贺鹤,等.大众冰雪运动发展的制约因素与突破路径研究[J].冰雪运动,2021,43(3):36-38,48.

[50]邵凯,刘艳伟.自由式滑雪空中技巧团队的成长:对话戈炳珠教授[J].体育科研,2020,41(1):44-48,74.

[51]陈林会,王宏江.体教结合培养竞技体育后备人才的制度审视[J].首都体育学院学报,2012,24(4):321-324.

[52]GULLICH A.International medallists’and non-medallists’developmental sport activities-a matched-pairs analysis[J].Journal of sports sciences,2017,35(23):2281-2288.

[53]BAKER J.Early specialization in youth sport:a requirement for adult expertise?[J].High ability studies,2003,14(1):85-94.

[54]杜宏巍,许正中.创业经济高质量发展的制度供给侧改革研究[J].长白学刊,2020(4):90-96.