城市触媒效应下社区口袋公园对生活体育空间的延伸

摘要:城市建设从增量空间向存量空间的转型预示着口袋公园更新成为高密度城市规划的重要里程碑。本研究在城市触媒理论的指导下借助西宁市城东区泰宁花园及周边生活体育空间为案例研究对象,探讨城市触媒效应下社区口袋公园对生活体育空间延伸作用。研究认为,城市触媒视角为社区口袋公园与存量空间在整体城市微空间的结构关系发展提供了理论参照,具体表现为泰宁花园以其娱乐、文化、交往等多功能属性成为具有潜力的空间触媒点,并在塑造生活体育空间景象、激发生活体育空间外部效应的同时塑造和完善着触媒过程,最后在延续口袋公园人文活力、织补生活体育空间布局、弹性适应未来体育空间发展过程中挖掘更多的触媒点,引导整体触媒的发生。

关键词:城市触媒;社区口袋公园;生活体育空间;社区体育

中图分类号:G812.16文献标识码:A文章编号:1009-9840(2024)04-0028-07

Extension of Community Pocket Park to Living and Sports Space under Urban Catalyst Effect: Taking Taining Garden of Chengdong District, Xining City, Qinghai Province as an Example

WANG Chuanyu, CHEN Zhi

(College of P.E., Henan University, Kaifeng 475001, Henan, China)

Abstract:The transformation of urban construction from incremental space to stock space heralds the renewal of pocket parks as an important milestone in high-density urban planning. Guided by the urban catalyst theory, this study explores the role of community pocket parks in extending the living sports space under the urban catalyst effect with the case study of Taining Garden and the surrounding living sports space in Chengdong District, Xining City. The study concludes that the urban catalyst perspective provides a theoretical reference for the development of the structural relationship between community pocket parks and the stock space in the overall urban microspace; specifically, Taining Garden becomes a potential spatial catalyst point with its multifunctional attributes such as recreational and cultural interaction. While shaping the living sports space scene and stimulating the external effect of living sports space, it shapes and perfects the catalytic process, and finally taps more catalytic points in the process of continuing the humanistic vitality of the pocket park, weaving the layout of living sports space, and flexibly adapting to the future development of sports space, leading to the overall catalytic occurrence.

Key words:urban catalyst; community pocket park; living sport space; community sport

城市微空间发展多为“新陈代谢”式演化,即通过用新城市生活和物质形态逐渐取代原有的方式来获取发展空间,传统大拆大建的模式也逐渐向渐进式的城市微更新的方向转变[1]。随着我国城镇化进程的加速推进,可用于城市建设公共健身空间的场地少之又少,并缺少对社区微型空间的关注。因此,现代高密度城市中设立了供居民便捷使用的新型社区公园,口袋公园 (Vest-Pocket Park), 也称“袖珍公园”,由罗伯特·宰恩(Robert Zion)于1963年在“纽约的新公园”展览会上所提出,是指灵活散布于高密度城市中心区且可以组成点状分布、为当地市民提供服务的小型公园[2]。

近几年,口袋公园星罗棋布于高密度城市之间的闲置地、零散用地和绿地生态等,由点及面,联合贯通,在城市社区内植入全覆盖无障碍体育设施,增加居民生活与体育活动空间的连通性,像“针灸”一样打通城市各脉络,进而带来社区“闲置”空间的释放,同时会与周边居民联系紧密,以多样化形态分布于日常生活载体空间中。总而言之,社区口袋公园的更新改造会成为当前高密度城市规划建设中的一项重要“里程碑”,使居民生活与运动健身相融合,从而实现城市化社区全民健康福祉。

2021年末,我国城市化率达到64.72%,当前城市建设与人们日益增长的生活需求、空间需求产生了极为严重的矛盾, 人们很难找到属于自己的休闲游憩健身场所, 城市体育休闲公共空间显得严重匮乏[3]。政府鼓励地方增加城镇绿地生态规划,但由于现代存量空间的稀缺,社区口袋公园建设越来越被重视,与此同时,也会成为一项具有挑战性的困难任务。2022年,住建部发布了《关于推动“口袋公园”建设的通知》,全国推进城市“口袋公园”建设,拓展城区绿色生态空间,提高市民生活品质,从而为市民提供更多方便可达的户外活动空间。目前,不少城市修建的社区“口袋公园”成为了人们休憩活动、运动健身与儿童游戏等生活体育空间的延伸。研究发现, 城市中的公园、街头绿地和活动场所等开放空间有助于缓解大众的日常压力与精神损失[4]。随着城市化微空间进程的加速,居民生活体育空间也随之发生了一些新的变化,政府主张让体育走进居民生活,“生活体育”落实于社区微空间,可以很好地延伸至小型公共生活体育空间,增强全民体质,更好地关注大众生活,进一步建构和谐社会。进入微空间时代,社区空间布局规划开始从“增量发展”迈入“存量更新”的新方向,在应对城市突发公共卫生事件时,“存量空间替换”“渐进式更新”“微空间更新”等有机调节机制成为城市空间转型发展的重要方式。融入人们日常生活的城市口袋公园建设是可行的且具备一定的可持续性,其实现了公共空间的功能性与实用性的互补与共融[5]。基于此,本研究立足于城市触媒理论基础上,以泰宁社区口袋公园及周边生活体育空间为个案,把握社区居民日常生活的动态性,触发城市存量空间扩张机制,探讨居民日常生活视角下社区口袋公园对体育空间的延伸以及引发的触媒效应。

1国内外社区口袋公园的相关研究的梳理与回顾

1.1国外社区口袋公园的相关研究

19世纪60年代,口袋公园最早起源于美国,同时在这一时期各个国家提出不同口袋公园相似概念,主要以美国、英国、瑞典与日本等国家为代表性的政府、学者和机构,并构建了多元化社区口袋公园系统。例如,在1963—1967年间,美国(NARP)将口袋公园定义为面积不超过0.25 hm2,通常位于市区内,被商业建筑或住宅所围绕,其目的是增加高密度城区中的绿地存量及市民公共活动空间[6]。正如美国斯台普顿口袋公园[7]的开发是机遇和需求的结合,政府为解决城区空心化问题,即在普通住宅区建设共享口袋公园,利用社区“边角料”空间植入多元化区域,包括社交场所、儿童活动、街区派对和野餐等,吸引了各种各样的社区成员,满足社区居民日常生活与社会活动的开放空间;英国口袋公园项目(Pocket Park Program)[8]和瑞典国际级微公园计划,该公园成功地定义了指定用途的区域,同时让任何感兴趣的人都可以进入和使用每个区域,能够适应高密度城市土地资源稀缺,形成斑块状的开放空间。通过提供运动健身活动场所,为居民非正式的交流创造机会以建立社交网络,以一种标准化手段嵌入街道空间,界定出街道式一体化社区口袋公园,为社区居民提供多样化社交场所,设立儿童青少年活动中心等;而日本Ginza Sony Park的发展离不开政府、群众的大力支持,随着城市化的快速发展,其“造城”计划更注重挖掘城市潜在公共空间,这样人们在户外的社交频率变高,于是直接沿用了原索尼大楼内存量空间的地下部分,内部设计了多处自由线性区域,构成垂直立体公园,高密度城市空间导致的环境问题得到了改善。综上所述,国外对于社区口袋公园的研究较为深入且广泛,社区口袋公园作为高密度城市中新型空间能够缓解城市矛盾,可提高邻里居民生活质量,最终形成相应的社区口袋公园体系。

1.2国内社区口袋公园的相关研究

当前,国内社区口袋公园的研究起步较晚,与美国、日本、英国等发达国家还有一定的差距,虽然目前未有成熟理论形成,但通过不同国家的定义、实施方案和项目积累了一些经验可供参考,并在实践中不断完善。随着我国城镇化的逐渐完善,口袋公园为社区居民的日常生活提供载体,社区居民的日常生活又使得口袋公园充满生机与活力[9]。城市公共空间的建设用地基本上趋于稳定,以社区口袋公园为代表的小规模、渐进式的整体空间更新模式逐步引起了社会关注。2018年,上海市对老城厢口袋公园定义为“依城市道路、居民区进行重点改造整体空间,通过新建植入设施、可步入、可视景观及功能混合的小型口袋公园,能够有效满足上海人群休闲需求,提升城市品位。”由于现阶段各大城市中心区过度的开发,广州发展公园和杭州上城区口袋公园将社区口袋公园划分一个部分或单元板块,构建了不同类型的休憩设置、活动场所及儿童游乐设施等服务型社区中心,着力提高城市公共服务优质化水平、均衡化,构建幸福社区文化风貌。近几年,随着城市社区更新改造的推进,以公共健康为导向,各地配建大量的口袋公园,有效美化了社区环境,丰富了居民生活空间。北京海淀区M街道小微公共空间则利用城市社区微空间、零碎地及边角地改造,以见缝插针式进行布局建设,为儿童社区提供适儿化配套,为老人社区提供适老化设施,为白领社区提供更多户外休息区等,让口袋公园真正成为周边居民爱去的地方,助力提升社区形象。在近些年我国社区口袋公园的研究不断深入发展,多数更偏向理论性研究,所以该领域的研究需要进一步增强完善。

2案例选取与研究方法

2.1案例选取

本研究选取青海省西宁市城东区泰宁花园及周边生活体育空间作为案例研究对象。选取泰宁花园的主要原因有:(1)青海西宁市政府为了满足社区居民实现“10分钟体育健身圈”和休闲娱乐500米全覆盖的需求,充分发挥社区公园作用,大力建设“石榴籽家园”,不断营造共居、共建、共乐的社会环境。2019年,城东区在康西一路西侧铁路泰宁小区建设新型口袋花园以供周边居民体育锻炼、休闲游憩以及社会交往需求等;(2)当地政府聚焦群众就近健身的需求,以绿色生态为引领,利用自然场景布局健身场地,优先规划贴近社区,延伸其生活体育空间,实施全民健身补短板惠民生项目,推动全市健身设施补短板、强弱项、提质量,同时增加群众的获得感、幸福感和满意度;(3)依托于西宁独特的旅游资源,串联高原特色品牌,搭建以社区建设为主的生活体育空间,使居民在体育锻炼过程中充分感受到运动的愉悦,进一步引导市民树立健康理念、养成健康习惯、追求健康生活。

2.2研究方法与研究过程

2.2.1访谈法

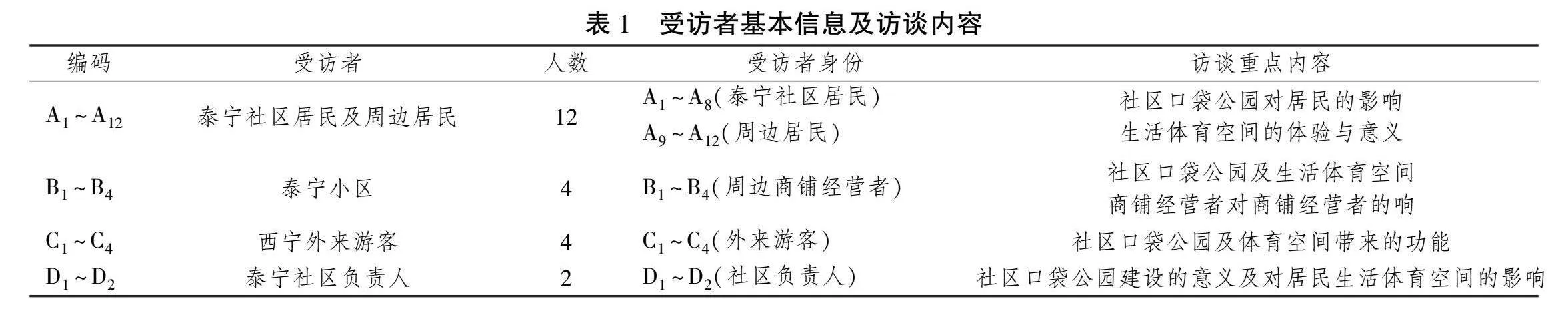

2022年10-12月前往青海省西宁市开展实地观察、访谈工作,以“社区口袋公园”与“生活体育空间”作为访谈主题,其中,在选择访谈对象时尽可能保证具有代表性的人员匀均被囊括,如泰宁社区花园的居民、周边商铺经营者、外来游客以及社区负责人等等。在具体的访谈过程中,基于青海幸福城市背景下,搜索相关资料,编制访谈提纲,增加其客观性,展开正式访谈。征求访谈对象同意,记录访谈笔记或录音的方式收集资料,其中共收集22位商铺经营者、外来游客、社区居民及负责人刘先生进行访谈(见表1),并对同一访谈对象进行多次访谈以达到“理论饱和”,在所访谈资料中剔除与研究主题不符内容后最终获得有效文本资料10万余字。

2.2.2个案分析法

区别于计量研究强调统计意义上的样本代表性,个案研究致力于从具有典型性的小样本分析中获得结论的垂直外推[10],案例研究在访谈样本量上并非数量越大越有助于实现饱和,质量(充分)而非数量(多少)才是饱和的关键[11]。因此,分别以泰宁花园中心绿地公园与周边生活体育空间作为个案研究对象,开展资料信息的搜寻工作,了解城东区泰宁社区居民日常生活轨迹及体育需求,为城市触媒理论视角下社区口袋公园对生活体育空间的延伸打下基础。

3城市触媒与社区口袋公园

3.1城市触媒概念及工作原理

“触媒”(catalyst),又称催化剂,源于化学中的一个概念。本意是指“化学反应中的一种物质,以相较反应物而言微小的剂量施用,即可改变、加快化学反应速率,而其自身在反应过程中不发生改变,不被消耗”,后又被引申为“加速或启动一个行动/改变的进度的人或事件[12]。1989年,美国两位学者唐·洛干 (Donn Logan)和 韦恩·奥图 (Wayne Atton) 在书中提出了具有丰富含义的“城市触媒” (Urban Catalysts) 概念,形成了新城市触媒理论。该新理论认为,将一些新的城市空间元素作为催化剂,引入到城市发展建设过程中,激活一系列的触媒反应,从而促进城市更新。

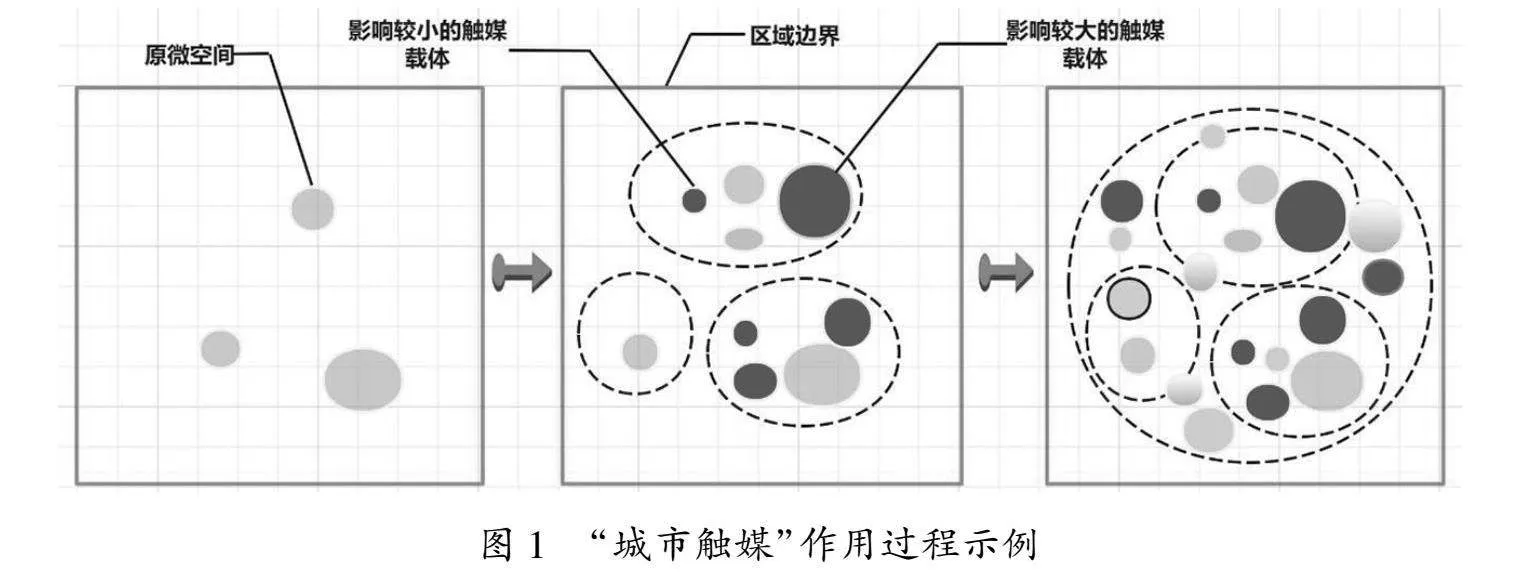

“城市触媒”的工作原理类似于化学反应过程,每个城市元素是参与化学反应的主体,触媒元素最初作用于邻近城市元素,通过改变现有元素的内在属性或外在条件,使城市元素间相互作用力的能量进行传递,原始触媒点与新元素联合成更大范围的触媒点,层层递进引起“链式反应”[13],从而实现由区域激活到城市整体空间的促进作用(见图1)。城市触媒的传播效应是一个动态、实时更新的城市空间发展过程,并形成一个新的触媒点,不断吸引新的元素和功能,参与到新城市空间的塑造过程中,发生整合与共振作用,聚合更大的触媒点,获取持续城市更新的动力与活力。它不是一个结果,而是一个未知的过程,在这未知中,以系统性包容未知(要素)变化的不确定性,以自我调整的方式重构场地[14]。“城市触媒”的核心意义在于寻找到激发场地巨变的某一控制点,以非物质空间激活人文活力,最终在交互作用下以物理空间的方式渗透到城市空间中去。

因此,城市微空间与社区口袋公园有着空间结构上的共通性,即社区口袋公园的意义是通过微小公共空间建立公园自属领域感,在社区规划建设过程中发挥着空间触媒效应,挖掘其可用存量空间类型并建造社区主体,也使得它更贴近于社区居民日常生活。

3.2社区存量空间更新与城市触媒理论的学科关联性

社区口袋公园与存量空间在城市整体微空间结构中渗透着关联性。社区存量更新是恢复城市肌理的重要方式,巧设体育空间,对吸引居民流入、激发运动参与、展示城市活力有着显著的正向促进作用[15]。社区口袋公园的作用则是通过日常衔接社区居民生活空间,孕育和再生产和谐人地关系及人际关系,通过夯实社区口袋公园的复合性空间,以一种“反作用”方式对城市居民生活空间进行影响。

城市触媒理论之间的关联性也体现于此,通过“触媒式”可以精确寻找到上述存量空间与社区口袋公园更新“自上而下”的生活体育空间自组织性,目的在于将抽象的空间规划为具象的地方营建,更生动一些,更有活力一些,让其成为周边居民想去、愿意去或产生强烈依恋感的空间场所。最终以一种弹性空间形式容纳城市社区之间活动的开展,从而衔接生活体育空间形成网络,自下到上构建成为宏观的城市社区公共空间,从而达成城市“存量转变为增量”空间的良性发展。

3.3社区口袋公园“活化”的触媒运行方式

城市触媒视域下的空间设计是一个策略性的过程,从3个方面进行阐释:触媒元素的选取、塑造和完善触媒、引导整体触媒反应发生。本研究以城东区泰宁中心绿地公园及其周边生活体育空间为案例分析对象,以泰宁花园作为西宁市社区口袋公园的典型代表,结合这3个触媒方面进行讨论分析,以此探讨城市触媒效应下社区口袋公园活化研究的触媒运行方式。

3.3.1触媒元素的选取

公共开放空间是由公共权力创建并保持的、供所有市民使用和享受的场所和空间,具有社会和自然双重属性[16],包括社区公园、街边绿地及街边运动场等多种共享开放空间。最初要在确定整体触媒载体定位的基础上聚焦到具体城市社区空间类型中,对这些城市存量空间进行了实地深入调研,总结得出比较具有潜力的空间触媒点,从而使得后续的触媒效应发挥到最大价值。

泰宁花园中心绿地公园又称“家门口的微公园”,是西宁市城东区康西一路辖区内居民休憩、社会交往活动及休闲健身场所的公共开放空间,具有现代城市微小、灵活、方便可达的公共开放空间显著特征。随着西宁市存量空间的更新,城东区老旧社区空间需进行改造与修缮,社区口袋公园聚焦于城东区康西一路的泰宁花园广场。因此,政府发起了全面开启社区居民幸福“升级改造”项目,以微空间建设激活城市“活力”,促进西宁市健康发展。

通过对泰宁社区花园整体区域内人群活动需求的分析(见图2),综合空间发展可知,选取以“空间”为触媒点,从激活社区空间与联动空间发展有助于泰宁社区花园后续触媒效应的扩散,更有利于居民生活体育空间的延伸。首先,泰宁社区花园位于铁路泰宁小区与泰宁幸园小区之间,周边则为社区居民、商业经营者及外来游客,人群活动密度较大,这3类人群主要有锻炼、休憩、娱乐以及社会交往等日常活动需求,以多处触媒点共同激活社区存量空间。其次,针对城东区高密度社区空间环境,商铺经营者与外来游客有着交流、活动和观光游览等公众需求。最终,随着泰宁社区口袋公园以城市触媒载体介入,将“空间”选为基础触媒点,并以此激活新型空间发展塑造具有特色的“公园中的城市”,可满足社区多数人群需求,吸引更多外来游客,从而提升西宁社区口袋公园空间的整体品质。

3.3.2塑造和完善触媒

通过重塑新的触媒载体后,需对泰宁社区口袋公园进一步激活与完善,从而触发链式反应。在保证不改变自身本质与属性的基础上,激发新触媒元素活力,结合社区功能,从而实现泰宁“口袋公园”的全方位更新。泰宁社区花园镶嵌于居民楼之中,由于城市规划用地有限,造成了社区公共活动空间的减少以及边界的隔阂。口袋公园成为城市社区居民的活动场地之一,是社区居民日常生活的共同载体,生活在同一社区中的居民,汇聚到社区公共空间中,相互沟通、彼此融合,从而为美好生活提供预期和秩序[17]。这就需打破社区口袋公园的固有边界,增设多处基础设施,提高公共场所的开放度,激活空间内活力特色,形成更为完善的社区体系。在满足社区居民对公共开放空间日常生活需求的同时,通过创造合适的物质条件引入合适的功能,发挥公共空间的连锁性,逐步把被忽视而受限制的人群需求激发出来,也促成周边地区的功能复兴[18]。以“泰宁社区口袋公园”为触媒点,联动周边空间发展,对泰宁花园广场植入多功能设施,以供周边社区居民、外来游客休憩、交流和锻炼等活动使用,从而完成触媒效应。

3.3.3引导整体触媒反应发生

为了社区口袋公园有效地激活,需要后续针对整体触媒效应加以引导。将视角重新放回到基层层面,通过宏观的控制指导,“触媒式”规划更新构成的是一种四维网状空间结构,这种结构使触媒系统不仅能解决当前的现实问题,还能对未来问题的变化做出反应[19]。依托于现有的社区公共空间,结合周边剩余存量空间,挖掘更多的新触媒点,并对这些新触媒资源分时序控制开发。随着整体触媒效应不断的扩散,使社区口袋公园与生活体育空间形成紧密的联系,有效引导其社区空间触媒点的发展,进一步提升社会人文活力,实现未来泰宁花园全面意义上的社区功能复兴。

4生活体育空间与社区口袋公园

4.1生活体育空间的景象

城市生活体育空间是一个复合概念。单从“空间”的词义来讲,是一个非常抽象的概念,按照现代汉语词典的意思为“物质存在的一种客观形式,由长度、宽度、高度表现出来,是物质存在的广延性和伸张性的表现”[20]。“体育空间”则指“为了满足人民群众体育需求而构建的承载体育及其相关服务的载体”[21]。而“生活体育空间”是体育行为模式与生活空间的融合,其由于人们参与体育行为而折射出来了身体的主体性,成为了具有情感色彩的活化空间,如D1:“我们将合理规划现有空间,按照西宁‘一区一特色’建设社区居民体育空间,扩大体育设施资源共享。同时,会形成全民健身体系,最大限度地满足泰宁周边社区群众多元化体育健身需求。”因此,在城市生活体育空间中,个体通过参与体育活动滋养自身,视觉、听觉、触感等感官体验不断被书写,既满足了个体日渐增强的、内在的体验诉求和存在感需要,又将个体由日常生活中的“话语主体”逐渐发展成为“行动主体”,凸显了主体性[22]。近几年,生活体育空间作为一项新型社区活动场所在城市微空间建设中迎来了真正的居民“体育热潮”,这使原本就产生于生活的体育,回归到生活,回归于大众,在城市文化中找到了新的定位。总而言之,社区体育越来越贴近生活,贴近大众,其生活化趋势是我国社会体育发展的必然[23]。

4.2社区口袋公园内部化生活体育空间的外部效应

口袋公园内部化,意味着社区居民有了一定的休闲场所,而且为了满足居民体育需求实现生活体育空间实现的外部效应。城东区政府大力倡导全民健身,助力西宁市打造“10分钟健身圈”,将社区口袋公园作为重点项目,打算在社区公园内建设体育空间。即有一种幸福叫“体育就在家门口”,如,城东区泰宁社区口袋公园的建设为市民打造“室外会客厅”,把一块块被忽略的微小空间转变成适合市民日常活动的场所,将居民“出门即锻炼”的基本诉求纳入生活体育空间(见图3)。泰宁社区口袋公园内部化建设可满足居民区的某种需求,前者注重居民们各层面的生活需求,后者则更注重健身需求。同时,在现有社区存量空间的基础上激发生活体育空间的外部效应,以泰宁社区生活圈为半径,构建微生活体育空间,能够最大限度地满足泰宁社区附近居民的健身需求,引导居民投身体育活动中,主要以健身、娱乐、散步及广场舞等身体性语言进行宣泄感情、交流信息,从而塑造了社区居民志趣相投的生活体育空间,此体育空间因为居民的存在、交流以及相互作用,而有了“社区家庭”温度。

4.3触媒视角下社区口袋公园带动生活体育空间

生活体育空间延伸是城市社区口袋公园更新中不可或缺的一环,其对于推动居民身边公共活动空间及区域活力有着重要作用。新冠肺炎疫情对人民生活、出行及活动等方面产生了一定影响,居民们意识到体育健身锻炼的重要性,如A5:“疫情结束了,现在人们对健康的需求越来越大,我们社区公园内体育建设不足以满足居民日常体育锻炼……”因此,社区下体育空间作为全民健身的“最后一公里”,肩负着服务社区体育健身和提升人民体育技能的使命[21]。通过城东区体育场所的现状可知,整个区域内的体育空间分布较少,不成系统,这也是泰宁社区内居民生活体育空间得不到充分利用的重要原因。针对城市触媒视角下社区口袋公园与体育空间布局问题,需从居民生活角度来统筹优化解决,首先,要增加“社区口袋公园”内多样化健身设施,使体育空间成“正三角”状态,将社区中其他公共服务设施与体育空间衔接、重叠,形成居民人群聚集效应;其次,整合社区口袋公园周边健身资源,将多项体育活动分支延伸进入居民区,进一步带动泰宁社区口袋公园内的生活体育空间。

社区口袋公园是城市空间的内在形式,以优化“共享感”空间为基础,实现生活体育空间的延伸,为居民提供生活、休憩以及社会交往的公共舒适领域。通过有效的城市存量空间自组织性设计激活社区空间更新而贴近居民生活本身,并激发出社区空间中的潜在力量。最终,城市触媒理论给予其城市社区“自动更新”运行机制,从而实现“自上而下”的空间活力再生。其构建流程大致归纳为以下3个方面。

4.3.1社区口袋公园人文活力的延续

在完成城市社区口袋公园的布局之外,则需要构建社区口袋公园的生活内容体系。泰宁社区口袋公园是周边居民群众进行休闲娱乐、体育锻炼的公共活动空间,以社区人文活力需求为导向,其空间更新改造强调居民参与、人文构建为主。人文性是一种非物质的空间组织力,通过它可以把行为与空间构建成一体,并形成独一无二的空间属性,这种属性的延续与发展,就是传统传承的一种方式[25]。因此,在建设过程中营造居民日常“生活性”场所,黏合社区周边人群,如B2:“一开始觉得口袋公园和以前花园广场没区别……但是后来慢慢融入到充满朝气的社区口袋公园。”以教育、医疗、商业和社会工作为依托,使得泰宁社区口袋公园成为一个具有微更新的活化空间。通过社区微空间的有效更新,在延续原有触媒点的基础上设立公园长廊,衔接邻里,有效发挥社区口袋公园人文范畴的城市触媒效应。同时,使城市“边角料”空间逐步构建生活体育空间,拓展社区生态绿色吸引周边居民,最终带动社区口袋公园整体活力的延续。

4.3.2生活体育空间布局的织补

生活体育,作为社区居民身心健康的物质保障和生活水准的衡量标识,在融入民众生活过程中延伸出多重空间,又反过来指导、制约着空间内的实践,通过相互的空间转换与升华,形成体育生活化的有效融入和超越,创造出生机勃勃的日常生活体育空间[26]。评估、判断社区口袋公园与周边公共空间的整体关系,以生活体育空间织布的公共空间单元纳入城市社区公共系统中,以一种网格的方式融入社区居民日常生活,如A10:“体育运动能够让你抛开生活中的很多琐事……给你提供另外一个空间……”生活体育空间的微形式可以降低社区居民参与体育运动的“高门槛”,使生活体育运动落实于社区中,回归于大众生活。

在生活体育空间设计时,合理布局空间触媒点,着力解决点与点时空距离,利用居民日常生活的存量微空间构建最为初级的社区口袋公园,吸引附近市民来此进行休闲娱乐,从而触发城市社区触媒效应,形成由点及面的生活化网络。通过营造生活体育空间布局的全面化、多样化,力争达到体育服务居民的生活需求,为社区居民的交流创造可能,最终实现城市社区体育的大体系中。

4.3.3对未来体育空间发展的弹性适应

以弹性的策略开展满足居民日常体育需求及相关服务的未来公共场所,构建空间载体新的可能。未来新体育空间的发展区别于传统公共体育场馆、全民健身场地设施用地的空间,更多是由商业综合体、老旧厂房、自然景区、社区公园等原有可用空间与体育场景融合后,经过不断进化与更新,演化而成的新型体育空间[26]。对于城市社区口袋公园各要素间发展的不确定性,作为“触媒式”存在的体育空间被赋予了一种弹性且持续的渗透能力,敏感地感受社区居民生活过程中的日常变化,并适应未来体育空间的发展需求,形成自上而下的自我更新。

因此,城市触媒效应下的未来体育空间的延伸,其核心意义在于顺应新发展阶段,一方面通过完整社区功能体系满足周边居民的全面需求,挖掘出那些与社区口袋公园衔接的方式,创建新的事件可能性,使未来体育空间具有创新性、灵活性;另一方面在全民健身的基础上融入多样化功能区,让生活体育空间发挥综合社会效益,最终实现口袋公园空间发展质的跨越。

5结束语

城市触媒理论和存量空间微更新视角下,通过案例分析泰宁社区口袋公园对生活体育空间的延伸,并且从宏观角度探讨泰宁社区居民日常生活需求。对于社区口袋公园中的布局,就应该让周边居民参与到生活体育空间中去,其公共性应该是根本,既满足不同社区居民的体育健身需求,又满足了生活体育的社会交往需求和精神需求,从而发挥社区口袋公园与生活体育空间的完美契合,最终实现泰宁社区居民生活质量的提高。

参考文献:

[1]段威.城市触媒效应下的废弃铁路景观的空间更新——晋中139铁路公园更新设计的研究与实践[J].美术研究,2022,204(6):105-110.

[2]KELSCH,PAUL.Designing small parks:a manual for addressing social and ecological concerns[J].Journal of the American Planning Association,2006.

[3]袁继芳,陈建国.从广场舞扰民看城市体育休闲公共空间的缺失[J].武汉体育学院学报,2014,48(9):34-38.

[4]马晓暐.由当今疫情出发思考未来风景园林[J].中国园林,2020,36(7):20-25.

[5]刘昱晓.可持续理念下公共设施设计研究[J].包装工程,2022,43(18):377-381.

[6]NATIONAL RECREATION AND PARKASSOCIATION.Creating miniparks for increased physical activity[EB/OL].(2019-05-08)

[2023-01-12].https://www.nrpa.org/contentassets/f768428a39aa4035ae55b2aaff372617/pocket-parks.pdf.

[7]GIBSON HUSTON,CANFIELD JESSICA.Pocket parks as community building blocks:a focus on Stapleton[J].Community Development,2016,47(5):732-745.

[8]BARTONH.Land use planning and health and well-being[J].Land Use Policy,2009(26):S115-S123.

[9]曹庆义,陈东田,张永超,等.日常生活视野下城市口袋公园规划设计对策研究——以潍坊市奎文区为例[J].建筑经济,2021,42(S1):437-441.

[10]YIN RK.Discovering the future of the case study method in evaluation research[J].American Journal of Evaluation,1994,15(3):283-290.

[11]谢爱磊,陈嘉怡.质性研究的样本量判断——饱和的概念、操作与争议[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(12):15-27.

[12]沙鸥,赵四东,卢冠宇.基于城市触媒理论的体育产业园区规划策略——以广西体育产业城控制性详细规划为例[J].规划师,2015,31(S2):136-139,151.

[13]崔柳,赵宇婷,李东宸.城市微空间更新与城市触媒效应关联性设计实验研究——奉贤南桥镇口袋公园更新设计国际竞赛实录[J].中国园林,2020,36(8):47-51.

[14]ROSSIA.The architecture of the city[M].Cambridge:the MIT Press,1984:77.

[15]赵明楠,李雨阳,史友宽.发达国家城市存量空间更新中体育场景注入经验与启示[J].体育文化导刊,2022(3):26-32.

[16]宋立新,周春山,欧阳理.城市边缘区公共开放空间的价值、困境及对策研究[J].现代城市研究,2012,27(3):24-30.

[17]薛东,翁祖彪.基于居民美好生活的社区公共空间构建[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2020(2):75-80,90,169.

[18]曹庆义.日常生活视野下潍坊市中心区口袋公园规划设计研究[D].泰安:山东农业大学,2022.

[19]沈潇.基于城市触媒理论的历史街区公共空间有机更新研究[D].无锡:江南大学,2022.

[20]常乃军,乔玉成.社会转型视域下城市休闲体育生活空间的重构[J].体育科学,2011,31(12):14-20,72.

[21]丁云霞.体育空间的概念提出、实践进展与发展展望[J].成都体育学院学报,2022,48(5):34-39.

[22]卢春天,高海利,冯沁园.社会治理视域下的城市公共体育空间:历史、属性与价值[J].学习与实践,2022(1):109-118.

[23]张枝梅,李月华.构建体育生活化社区评价指标体系理论探析[J].广州体育学院学报,2011,31(4):17-20,36.

[24]曹垚,白光斌.我国城市社区体育治理的困境与超越[J].体育与科学,2021,42(1):56-60,66.

[25]缪建东.生活体育——社区教育新视角[J].体育与科学,2011,32(2):103-106.

[26]黄海燕,曾鑫峰.体育新空间的空间生产表征与实践路径[J].体育学研究,2022,36(6):45-56,68.