论裁判文书释法说理的人工智能建模

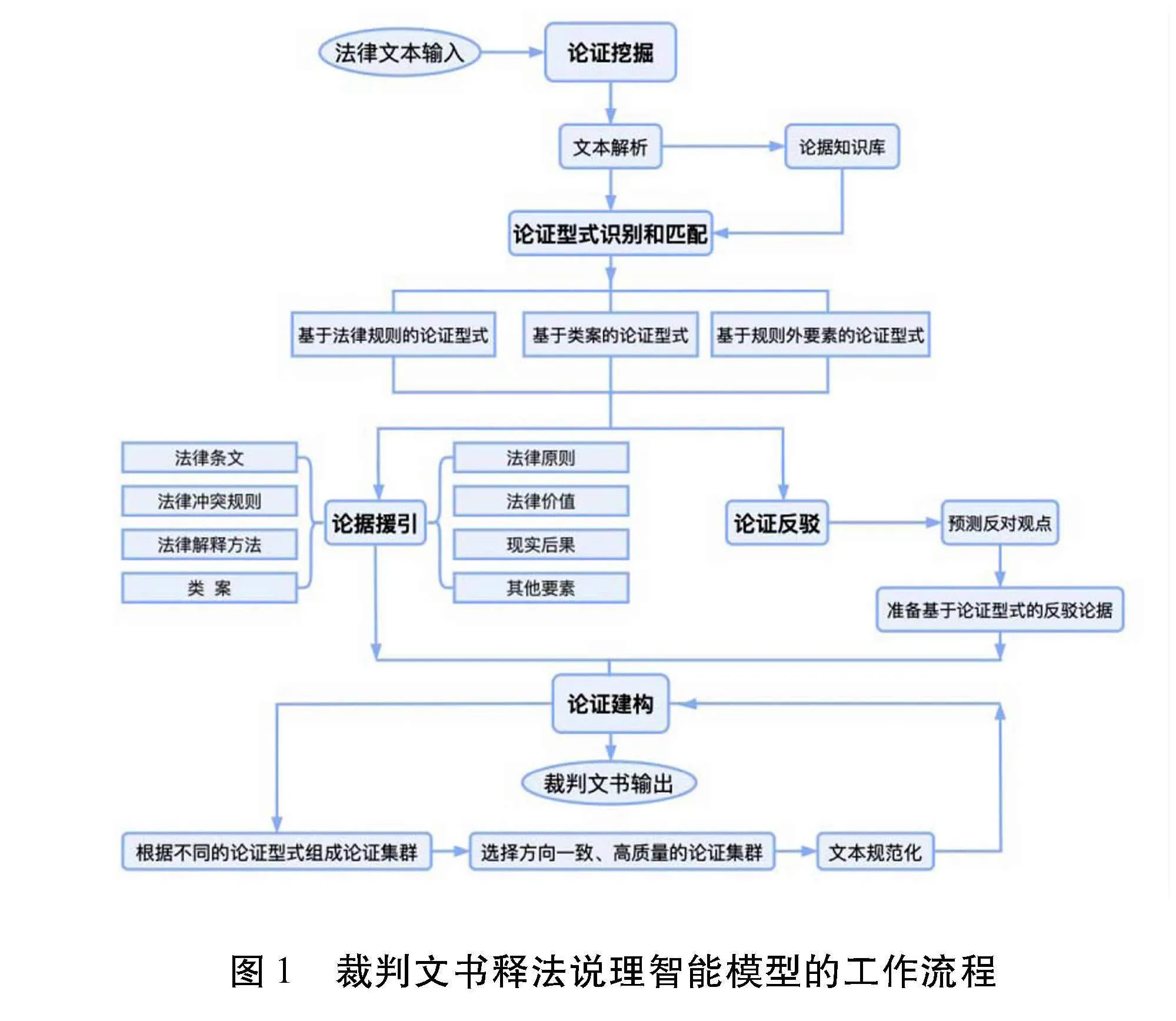

[摘 要]裁判文书释法说理是一种发生在法律实践语境中的论证活动,它要求法官进行充分说理并确保裁判结果得到普遍接受。论证型式是从日常生活论证中抽象出来的“半形式化的论证模板”,它可以作为裁判文书释法说理智能建模的分析工具。符号主义与联结主义融合的法律人工智能研究构成了裁判文书释法说理人工智能建模的基本进路。基于法律规则的论证型式、基于类案的论证型式以及基于规则外要素的论证型式将裁判文书释法说理复现为一种对抗式的论辩,它们不仅可以刻画和建构不同说理模型的内在结构,实现论证评价的可计算化,而且可以成为机器设定论证程序的工作范本。同时,通过“论证挖掘-论证型式识别-论辩推演-论证建构”的工作流程,也可以实现裁判文书释法说理的文本输出。

[关键词]裁判文书释法说理;论证型式;法律人工智能;论证建模

[中图分类号]D903 [文献标志码]A [文章编号]2095-0292(2024)05-0070-12

[收稿日期]2024-07-11

[基金项目]2019年司法部中青年课题“裁判文书释法说理的论证建模研究”(19SFB3007)

[作者简介]吕玉赞,华东政法大学法律学院副研究员,法学博士、博士后,研究方向:法理学、法律方法论;魏天真,华东政法大学法律学院博士研究生,研究方向:法律方法论。

最高人民法院发布的《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》指出,裁判文书释法说理要“通过阐明裁判结论的形成过程和正当性理由,提高裁判的可接受性”。作为法律解释和法律论证的实践形式,法官进行裁判文书释法必须完成适当的论证,进行充分说理并产生说服力,才能形成为人所接受的裁判结果。[1](P1)通过人工智能对裁判文书释法说理进行建模,不仅可以开发一种可反复操作的推理算法和论证模型,而且有助于提升司法裁判的效率与公正性。在建构裁判文书释法说理的智能模型时,人工智能技术必须以形式化的语言表达和整合法律专业知识,并通过可操作的运算程序自动进行解析和推理。裁判文书释法说理的智能建模实际上是利用机器技术来复现法官在裁判说理中所进行的法律论证,为了实现这一点,首先必须明确法官在法律论证活动中的具体操作。因此,本文将首先探讨裁判文书释法说理的论证型式,随后在分析其可能性及基本进路的基础上,将归纳概括智能模型的工作流程,并提出其中的三个关键模块:基于法律规则的智能说理模型、基于类案的智能说理模型以及基于规则外要素的智能说理模型。

一、裁判文书释法说理的论证型式

裁判文书释法说理本质上是一种法律论证的过程,其目标在于追求依法裁判与个案正义的统一,从而增强裁判结论的可接受性。为了反映法律论证的基本结构和内容,裁判文书释法说理必须同时在内部证成和外部证成的层面上展开,恰当运用论辩前提进行正确的法律适用论证,而这一过程主要是通过“论证型式(Argumentation Schemes)”来实现的。[2](P173)论证型式又称论辩方案或推论结构,它不同于传统逻辑学按照形式分类,而是依据论证的实质内容进行分类。论证型式是由不同论辩在某一原则作为共同项而形成的集合,并通过匹配的批判性问题来驱动理性对话,以此来评估在特定情境下应用的可行性。论证型式不仅能够以一种可废止逻辑来刻画裁判文书释法说理的过程,而且由于符合司法裁判的真实过程,又易于人工智能学习,已经成为对裁判文书释法说理进行智能建模的优选方案。21世纪,法律人工智能发生了“论证型式的转向”,在现代学者看来,论证型式是开发计算机以分析、评估乃至构建自然语言论证的最有效方法。[3](P121)

(一)何谓裁判文书释法说理的论证型式

在“法的发现与证立二分”的视域中,法的发现是法律人作出法律决定或判断的事实行为过程,法的证成则指法律人证明其所作的决定或判断之合理性的过程,前者是心理学研究的对象,而后者才是法律方法论应该关注的。[4](P149-160)因而,司法裁判的关键在于对结论与给出的理由之间支撑关系的证立,而非得出结论的心理过程。[5](P1)相应的,裁判文书释法说理,也即为司法裁判寻找裁判依据和提供裁判理由的过程成为司法活动的重点环节。这一过程乍看是从大、小前提到结论的三段论演绎,然而,“司法三段论的真相是:基于支撑大前提的法律解释论证和支撑小前提的法律事实论证,使得大、小前提成为可接受的;我们把这样的前提暂且视为“真”的,利用它们构成三段论。”[6](P29)但这一环节中的大、小前提至多是“似真的”,可用于演绎的大、小前提尚须进一步建构。因此,裁判文书释法说理不仅要满足法律内部证成的要求,还需进行法律的外部证成,可以说,它构成了一种双层结构的法律论证活动。[7](P270)内部证成通过有效的逻辑推演将前提的可接受性传递给结论,而外部证成则通过论证型式来证成大前提本身的可接受性,这也是裁判文书释法说理的重心和关键所在。法律并非一系列零散的条文集合,而是围绕案件事实构建的实质性框架,其中包含了双方对关键问题的理解与回应。裁判文书释法说理便是法官对诉讼双方论证型式的分析、查证、权衡和选择,是对司法论辩活动整个过程的综合考量。如果把裁判文书释法说理比作繁茂的大树,那么,其中使用的论证型式就相当于树冠中的枝叉,不同的论证型式将分散如树叶的事实、证据等串联起来,便可以顺利进行形式逻辑推理,从而得出最终的结论,完成裁判文书的释法说理。

论证型式不仅有古老的渊源,它来自亚里士多德的topoi和中世纪的loci,更和皮尔士的“引导原则”、图尔敏的“正当理由”、佩雷尔曼的“论辩技术” 以及人工智能中的“推论规则”紧密相连。“论证型式”与逻辑传统中的“论证形式”(Argument Form)相对照。虽然它们都可以指称论证的结构,但论证形式指的是纯形式结构,或者说语形结构,而论证型式并不仅是纯形式结构,它更多牵涉一些语用因素。因此,论证型式通常被视作逻辑推理模式的对应物,除了语义结构和语用结构的差别,逻辑形式在抽象程度上也高于论证型式。论证型式代表了那些在日常会话和诸如法律论证与科学论证等特殊语境下所使用的常见的论证类型所具有的结构。既包括我们在形式逻辑中所熟知的演绎和归纳的论证,也代表既非演绎也非归纳的第三类范畴,是一种可废止的、假设性的和回溯的论证工具。[8](P1)因此,论证型式并非普遍而抽象的模式,而是从日常生活论证中抽象出来的“半形式化的论证模板”,也可以说是一种“具体的逻辑”。

对于一个论证型式而言,可接受性的传递并非仅仅基于其所使用的“型式”的形式特性。裁判文书释法说理是一种建立在可接受前提基础上的辩证推理,同时也是在特定场合和语境下对特定听众的一种修辞论辩。在这种情况下,裁判文书论证前提的可接受性可能会扩展到特定听众对于前提的接受,比如在特定情境下对于专家和权威观点的接受,对于某一地方习俗的接受等。[9](P131)论证型式的作用就在于,构建一种论证上的联系,通过这种论证联系,将对前提的认可或接受传递到结论,从而使听众接受裁判结果。裁判文书说理的论证型式并非纯真值型式,而是具有可废止性的实质型式,其可废止条件表现为一套批判性问题或辩证工具——帮助开启通过衡量正反论证来检验某一论证的力量和可接受性的程序。[10](P2496-2497)裁判文书说理的论证型式不应置于文本中去理解,而应当在更广阔的司法实践论辩的语境中去理解。裁判文书释法说理的论证型式似乎都具有肯定前件式推理的外在形式,但这种形式并不能揭示出裁判文书释法说理中不同论证型式的不同特性。[11](P15)因此,我们在评估论证型式时,除了考虑其一般的结构外,还要考虑制约其合理性的若干语用条件。

论证型式作为一种“论证模板”与法律论证有着天然的联系。论证型式由佩雷尔曼在《新修辞学》中首偿复兴,他认为论证型式是听众在其文化背景中形成的定式认知模式。论证者只需给出前提,听众自动推衍出结论。随后图尔敏以法律论证为例进行论证理论研究,并抽象出了论证型式的一般模型,亦即所谓的“图尔敏模型”。[12](P390)裁判文书释法说理的论证型式系学者们以逻辑化方式重构裁判文书释法说理中常用的实践论题,由此得到的层级性论证类型,亦即从裁判文书说理中抽象总结出来的“论证模版”。裁判文书释法说理的论证型式所具有的抽象结构表现为基于前提的推论和附带的必须回答的关键问题。它能够启发法官辨识和评估相关论说中常见的论证类型[13](P433-444),辅助法官进行识别、分析和发明论证。譬如,当法官倾向于支持或者反对某一假定时,可以基于后果论证型式考量该假定可能带来的后果,也可以根据诉诸专家意见的论证考虑相关专家的看法,还可以根据类比论证考虑过往类案的裁判结论如何,这些都是论证型式对论者思路安排的启发价值。对于裁判文书释法说理而言,关键任务在于两点:一是辨别裁判文书说理不同的论证型式;二是回答特殊的批判性问题。

(二)裁判文书释法说理具有哪些论证型式

佩雷尔曼在塔雷洛的论证形式清单的基础上,描绘了用于解释法律规则的13种论证型式,例如根据相反的论证、根据相似的论证、根据类比的论证、根据更强者的论证、根据完备性的论证、根据融贯性的论证、心理论证、历史论证、反证法论证、目的论论证、经济论证、根据范例的论证以及体系论证。[14](P93-95)麦考密克和萨默斯曾实施了一个旨在概览各国在成文法规则解释中所使用的各种论证型式的国际合作计划,他们区分了在解决联邦最高法院上出现的成文法解释的冲突时所使用的22种显著的论证类型。例如,语言论证、体系论述、目的—评估性论证和跨范畴论证。[14](P18)沃尔顿认为许多论证可以被归为假设性论证型式,并对法律推理中特别突出的论证进行了分类。他总结的法律论证的一般型式包括诉诸类比论证、诉诸既定规则论证、诉诸例外情形论证、诉诸征兆论证回溯论证、诉诸从位置到知道论证、诉诸专家意见论证、诉诸言词分类论证、诉诸承诺论证、实践推理、诉诸人身攻击论证、滑坡论证、因果论证、以先后定因果谬误、诉诸威力论证、多问题谬误以及含混谬误。[15](P35-73)延斯·威廉(Jens Wilhelm)将语法解释、体系解释、目的解释、比较法解释、合规范性解释以及漏洞填补方法作为与法律修辞并列的法律解释方法,并认为类比推论、反面推论、当然推论和归谬论证也是法律修辞的论证型式。[16](P21-33)

论证型式在裁判文书释法说理中的作用场域包括质证、事实论证以及法律适用论证等多个环节,但由于质证、事实论证在裁判文书撰写之前已经完成,因此,裁判文书释法说理的重点在于法律适用的论证型式。根据法律论证中依法裁判和个案正义的双重目标,裁判文书的释法说理要既要找到权威的裁判依据,又要释明合理的裁判理由。[2](P175-181)在“裁判文书释法说理”之事理、法理、情理和文理的统一要求下,法律、类案以及情理等要素共同构成了裁判文书可接受性的基础。根据论证型式中前提选择的来源和权威性,我们可以将裁判文书释法说理中的论证型式划分为三类:基于法律规则的论证型式、基于类案的论证型式和基于规则外要素的论证型式。

首先,基于法律规则的论证型式。法律知识的特点决定了法律推理并不完全是演绎的过程,而只是规则引导的过程。在法律推理的逻辑建模上,除了规则推理进路,还存在案例推理、对话论证和数据推理三种进路。[17](P5)但是,司法裁判在本质上是一种依法裁判的论证活动,[2](P175)无论是在大陆法系还是在英美法系,规则推理都是法律论证建模的基本路径。[18](P89-91)即使在案例推理、对话论证和数据推理的逻辑建模中,也需要通过法律规则进行判断和连接。因此,在裁判文书释法说理中,首先必须引入和运用基于法律规则的论证型式。基于规则的论证型式是面对法律争议须首先寻找规范性论述进行论辩这一原则的主要体现,也是针对法教义学以及其他思维性规则不能处理的可争论性问题的一种刻意安排。当案件事实完全该当于法律规范的构成要件时,法官在裁判文书释法说理中对法律的适用相对简单,只需指明据以作出裁决的规范来源,表明制定法的名称和条文序号即可构成权威来源,按照三段论的逻辑进行演绎即可完成论证。然而,由于法律语言固有的模糊性、条文间潜在的体系冲突以及难以避免的法律漏洞等现实情况,法官需要通过法律解释、漏洞填补等方法协调法律冲突、释明规范含义、填补法律空白,从多样的法律规定中选择、获取或续造裁判文书说理的“论据”。由于法律漏洞的填补归属于法的续造,因而,基于规则的论证型式可以拆分为针对法律冲突的论证型式和针对法律解释的论证型式。

法律规则的冲突可以分为逻辑性的法律冲突与评价性的法律冲突[19](P51),它们各自具有不同的论证型式。逻辑性的法律冲突指的是法律规则之间的矛盾和竞合可以通过分析和论辩其逻辑关系来解决的规则冲突。逻辑性的法律冲突在法律论辩中首先可以通过上位法优于下位法、新法优于旧法、特别法优于普通法这三种冲突规则解决。不过,当不同冲突规则之间也发生冲突,则需要通过法律论辩加以解决。论辩双方需要争辩哪一个冲突规则锁定的法律规则于案件而言更为特殊,即论辩进入到基于特性的论辩。然而,基于特性的论辩并不能使相应的论辩完全闭合。如果论辩者一方指出所谓规则的特性是一个比较宽泛和模糊的概念,而不是法律规则的逻辑结构所限定的特性时,论辩另一方可提出此特性是一种评价性特性而非句法性特性进行反驳。这时,法律规则之间的冲突应当转化为评价性冲突,以便进行深入的辩论。

在评价性法律冲突中,优位规则和劣位规则之间不存在逻辑上的从属关系,而是呈现出一种法律评价上的不协调状态。在处理评价性法律冲突时,法官必须仔细分析并确定,在法教义学的框架内,法律间的价值关系究竟是排他关系还是主要-补充的关系。如果法官认为规则之间存在评价性的补充关系,并据此将发生冲突的规则划分为价值上的主要规范和补充规范,那么,论辩的对方只能针对这些论点本身提出反驳。如果论辩相对人主张规则之间并非价值补充关系而是存在价值上的相互排斥,则必须承担相应的论证责任。针对法律规则冲突的论证型式由此转入一种基于价值优先性的论证型式。在基于价值优先性的论证框架下,规则被视为达成某种特定目标的工具,而法律之间的冲突也被视为规范的普遍适用对所有相关价值所产生的正面或ff570cd4ad95d3bbf936340fb1ae283f负面影响的冲突。

经过针对法律冲突的论证型式,法官与案件的相关听众可以在案件所适用的规则上达成共识,但围绕拟适用的规则本身也会产生争议。面对不同的案件事实,如何理解规则的内容?虽然法律解释规则可以明确规则与事实之间的解释关系,但其只是一种分析性的规则,并且法律解释规则的运用会遭遇各种难题。[20](P82)因此,在裁判文书释法说理中需要将这些法律解释规则转换为相应的解释性论证型式,并附加上某些关于论辩责任分配的规则。按照不同法律解释的内容指向,针对法律解释的论证型式可以划分为针对文义解释的论证型式、针对体系解释的论证型式、针对目的解释的论证型式等。针对文义解释的论证型式既是对传统的文义或语法(字面)解释方法的继承,同时也融入了种属关系论证、定义论证、根据词语分类的论证、针对模糊分类的论辩以及针对武断分类的论辩等论辩型式的合理要素。针对体系解释的论证型式源自于体系解释方法,并吸收和借鉴了“外部体系”“内部体系”、整体部分关系论辩以及法律论辩的融贯观等规则和程序要素。针对目的解释的论证型式是和历史解释方法、发生学解释方法关联在一起的,可以说,这种论证型式是这三种传统法律解释方法整合而成的产物。

其次,基于类案的论证型式。体系化已不仅仅是法学学术上的特征或方法论上的预设,它还是最为根本的法律伦理要求,并有其法律理念上的根源。[21](P176-177)基于类案的论证型式既与法律的体系化和依法裁判有关,也与正义的基本原则相联系。作为法律理念的平等和可普遍化之正义,要求相同之事做相同之处理,不同之事做不同之处理,相似之事须经适当调整后处理。在基于类案的论证型式中,相似性构成了类案的判断标准,其底层逻辑是类比逻辑。类比逻辑的应用不仅包括单个主体运用归纳、演绎等形式逻辑方法对事物的相似性进行逻辑判断的过程,更包括多主体视角下以非形式逻辑对事物是否相似的论辩进行逻辑刻画的过程。[22](P45)后者为建构基于类案的论证型式提供了类比论证的方法,能够提出理性的类比论证评价标准,并以此衡量是否完成了证成。根据布鲁尔对类比思维结构的剖析,类比思维的适用是一个包含三个阶段的过程:首先,通过溯因推理(abduction)从选定的例子中推断出可以解决疑问的规则;其次,通过反思性调整过程对上述规则进行巩固或推翻,确定其可适用性;最后,根据确定的规则在待决案件中进行演绎性的应用,从而得出类比的最终结论。[23](P923-1028)其中,解决疑问的规则被称为类比正当化规则。根据类比推理的基本原理,类比正当化规则表达了如下内容:满足相同命题的三个个体中若有两个个体同时满足另一命题,那么,可以推断第三个个体也满足这一命题。也即,若A、B、C同时满足命题1,A、B又同时满足命题2,那么可以推断C也满足命题2。瓜里尼在关于类案的比较逻辑中加入了相似相关性,[24](P153)强调两案例的原始相似性要与所期待的相似性具有相关性,为类比的逻辑链条增加了这一前提:上述命题1、2间具有相关性。基于类案的论证型式的基本逻辑在于,若待决案件与类比案件存在相似性,且裁判结论上的期待相似性也与这种原始相似性相关,那么这种期待相似性便可以实现。按照类比思维的内在结构,基于类案的论证型式可做如下拆解:1.基于案例的相似性论证,包括提出援引案例的主张并论证相似性和相似性相关性;2.针对援引结论的回应与反驳论证,包括对援引案例之相似性和相似相关性的加强或削弱、援引同类案例或援引反例;3.基于类比正当化规则的演绎,即对具有可适用性的类比正当化规则进行的演绎推理论证。总而言之,基于类案的论证型式主要包括,案例的案情相似性论证、类案间的结论对应性论证、两结论间的期待相似性论证以及案情相似性与期待相似性间的相关性论证。[25](P58)

最后,基于规则外要素的论证型式。基于规则的论证型式之逻辑根基为演绎逻辑,基于类案的论证型式则基于非演绎推理,或者说是归纳推理或类比推理。然而,裁判文书释法说理的非单调性与可废止性决定了所有前提真并不能保证必然推出结论也为真。[18](P97)因此,在裁判文书释法说理中,我们必须进入原则、价值、法理、情理以及后果等进行基于规则外要素的论证。基于法律规则的论证型式从法律条文的内部出发进行法律论辩,而基于规则外要素的论证型式则从法律规则的外部寻找论证资源和说理方法。根据不同的出发点,我们可以将基于规则外要素的论证型式划分为基于原则的论证型式、基于价值的论证型式和基于后果的论证型式。

法律原则不仅是整个制定法的评价基础与标准,而且透过立法及司法的形塑作用可以不断地转换为法条式的指令。[26](P25)相较于法律规则,法律原则是一种证立法律适用结论的更一般性的规范性论据和权威性理由。基于法律原则的论证型式分为两种适用情形:一种是经权衡法律规则不得适用的场合,另一种是没有法律规则可适用的场合。若有法律规则可用并且没有原则与其冲突,此时应当进行基于法律规则的论证和说理,也即“禁止向一般条款逃逸”。在法律规则存在的情况下,但若其与某些原则发生冲突,则应当权衡赋予该规则正当性的原则与冲突原则之间的优劣,并且需要衡量该冲突原则与制定法的权威性原则的关系。在规则缺位,只有原则可供适用时,若无与之相冲突的其他原则,适用即可;若有则须交由法官衡量。[27](P25-26)

“法律原则”与那些和法理念相关的一般性价值标准或者优先价值别无二致,它们都属于尚未被细化为能直接适用的法规则,但均可作为法规则的“正当化根据”。[28](P292)尽管阿列克西没有明确地将基于价值的论辩界定为一种独立的法律论证型式,但我们仍可依据他对普遍实践论辩与法律论辩之间关系的阐述以及对过渡规则的讨论,建构出一种基于价值的论证型式。基于价值的论证型式源于传统的价值衡量理论,并在此基础上融入了伦理辩论或道德辩论中的价值元素。价值和价值层级是基于价值的论证型式的论证起点。价值包括具体价值和抽象价值,前者指一个人、一个群体或被视作一个独特实体的特定客体所拥有的价值。后者在社会中是被不特定的多数人所拥有的一般价值。价值层级指的是以价值判断为基础对多种并存的价值所作的层级划分,它应当依据各种价值在听众中的接受程度来建立。[29](P77-82)在价值位序中,位于上层的价值,在权重上一般大于位于下层的价值。[30](P160)基于价值的论证型式在裁判文书释法说理中的应用主要包括:第一,对各种不同的论述形式达到饱和所需要的规范性前提进行证立;第二,对有可能导致不同结果的各种不同论述形式之选择进行证立;第三,对各种法教义学语句进行证立和检验;第四,对区别技术或推翻技术进行证立;第五,对内部证成中应用的语句进行证立。[31](P350)

a/3clBa1j5E5k7PbdLX8hQ==基于后果的论证型式是一种新兴的论证手段,它与传统的利益衡量存在紧密的亲缘关系,并受到法律经济分析的深刻影响。同时,这种以结果为导向的辩论方式也融合了非形式逻辑中的后果主义辩论元素。在裁判文书释法说理中,基于后果的论证型式主要通过普遍实践辩论和法律辩论中的经验性规则来进行。基于后果的论辩型式总是试图在既定的情况下,根据其他论证型式的运用带来的各种后果来修正它们。在某种程度上,基于后果的论证型式是对前述所有论证型式的补充和修正。它是一种包括法官在内的所有法律论辩主体可以共同使用的独立论辩型式,以法律判决对当事人和整个社会未来行为的各种影响为论题,由对现实效果的预测和评价两部分组成。在基于后果的论证型式中,关注的焦点并非法律效果,而是现实效果。现实效果指的是法律规范的适用和发挥作用所带来的实际后果,[32](P25)必须是经验上能够把握的普遍性后果,而不是仅限于个案的特殊效果。基于后果的论证型式在裁判文书释法说理中的应用步骤包括:第一,确定后果取向的适用领域,防止逾越法律约束;第二,通过效果和成本两种范畴,分析裁判效果,划定可能的后果领域,也就是调查重要后果;第三,预测这些重要后果的可能性;第四,选择评价标准并对预测的后果进行评价;第五,选择最符合评价标准的判决选项,整个后果论证过程应在判决的说明中公开。[33](P266)二、裁判文书释法说理智能建模的可能性及基本进路

计算机科学在与法学结合的道路上,一直试图将司法流程中的裁判环节以计算机模型化的方式表述出来。尽管基于规则、类案和规则外要素的论证型式提供了刻画裁判文书释法说理的形式化工具,但在规范与事实间的往返流转中仍充满了法官的自由裁量和价值判断。在对裁判文书释法说理进行智能建模时,我们首先可能会面临关于其可能性和可行性的质疑:一台既无智慧也无情感的机器,如何能够独立作出判断?面对质疑声,要对裁判文书释法说理进行人工智能建模,须以可能性论证为前提。裁判文书释法说理的智能建模旨在辅助法官进行法律适用论证,而非让机器取代法官独立进行裁判文书释法说理。在这一前提下,遵循符号主义和联结主义相融合的法律人工智能研究进路,以法律语言到机器语言的转化完成法律论证的符号表示,并以语用要素的机器学习补全论证结构,将司法活动中的要素转化为机器可以识别和运转的数据,便构成了裁判文书释法说理智能建模的基本思路。

(一)裁判文书释法说理的智能建模为何可能

人工智能在法律领域内的介入可概括为对法律推理和司法裁判的模仿,但法律人工智能绝非独立于使用者之外的推理机器。无论裁判文书释法说理模型的智能化程度有多高,它都不具有自主裁判和说理的能力,而是作为法官在裁判文书释法说理中的辅助性工具而存在。辅助性的司法活动实际上是人工智能技术最大的用武之地。当我们正视计算机技术的限度,摆正人工智能技术作为辅助工具的心理预设,放弃“机器取代人”的幻想,问题的本质便会浮出水面。司法人工智能研究的主旨在于将人类能判易判的常规案件交给机器、通过计算完成裁判过程。面对司法人工智能此起彼伏的质疑声,有学者为了进行有效回应,将批判分为针对结果的批判和针对过程的批判,认为前者关注机器作出裁判的准确性,后者关注机器如何提供过程性的说理。[34](P112)裁判文书释法说理智能建模并非试图用相应的系统完全取代自然人的论证行为,论证模型能规范论证主体的行为,但论证中的互动及表达同时需主体的介入,确切地说,此类模型只在一定程度上对论证及结论起到借鉴作用,所以,我们只期待其提供事后说理供法官参考。[35](P104)

裁判文书释法说理的智能建模在合法性层面、技术原理和功能层面都具备可能性。首先,裁判文书释法说理人工智能化的政策环境是乐观的,裁判文书释法说理的智能建模有助于推进智慧司法、法院信息化建设,提高司法裁判的效率和公正性。自最高人民法院2015年首次要求建设“智慧法院”以来,相关的政策性文件纷纷出台,诸如《国家信息化战略发展纲要》《人民法院第五个五年改革纲要(2019-2023)》《人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》。这表明,司法活动的智能化发展是践行国家顶层设计的重要一环。《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》更是明确提出“到2025年,基本建成较为完备的司法人工智能技术应用体系,为司法为民、公正司法提供全方位智能辅助支持”这一目标。在最高人民法院的强力推动下,各地智能司法、各式各样的智慧裁判系统也纷至沓来。裁判文书释法说理的智能建模为裁判文书释法说理提供了一套可重复操作的推理算法和论证模型,有助于回应裁判文书释法说理和智慧司法等改革,并为促进司法公正、提升司法责任判断提供技术保障。

其次,在技术原理和功能层面,论证型式大大降低了人工智能学习法律论证的门槛,可以作为法律与人工智能之间从实践到算法的桥梁。论证型式表达了可废止论证的结构,即论证不是仅从量词或连接词的意义出发,还可从所涉及概念之间的语义关系(习惯)出发。图尔敏将证成型式定义为“一般的、假设的陈述,其可以充当桥梁,并授权我们的特定论证所承诺的步骤”。[36](P91)论证型式并非建立在逻辑算子的意义之上,而是基于认识论或实践推理的原则。这些根据内容进行分类的论证型式,通过引入一个联结前提和结论的条件前提,便可转换为逻辑推论规则的实例。同时,论证型式也为反论留出了空间,这种反论包括针对论点的“反驳”和针对前提与结论间联系的“底切”,[37](P42-43)这一事实自然地指向一种基于论证的方法,即用这些型式进行推理的形式化。为此,所谓的可废止论证逻辑在原则上是非常合适的。这种逻辑是在人工智能中发展起来的,它们在人工智能与法律研究中很受欢迎,符合法律论证的对抗本质,因此可以用来形式化。[38](P174-175)法律人工智能的推进包括符号主义和联结主义两条典型路径。无论是符号主义路径下通过算法框定规则的技术原理,还是联结主义之下基于人类反馈进行强化的自主学习模型,人工智能技术都具备进行司法论证和推演的能力。人工智能技术能够完成法律论证的逻辑表示并以此推进法律论证。人工智能模型应用于法律实践所要求的逻辑表示可以由论证型式这一分析工具来完成。论证型式作为发明或者创造论证的技术,尤其是当其与人工智能技术联系起来时,其准形式化的表达为司法人工智能提供了一种工作范式。

(二)裁判文书释法说理智能建模的基本进路

符号主义和联结主义作为法律人工智能研究的两条代表性进路,为探索裁判文书释法说理的智能建模夯实了基础。符号主义贯穿于初代人工智能的发展历程,其目标是“复现人类在某个领域的思维方式,而法律人工智能将复现的领域限定在法律思维上。”[22](P46)符号主义的研究进路认为,人类思维包括法律思维在内,其基本单元是符号,人类认知的过程是符号运算,主要通过逻辑来建立运算规则。因此,要对作为论证活动的裁判文书释法说理进行智能建模,核心挑战在于如何表示法律论证的逻辑结构。符号主义事实上是将自然语言转化为由符号和联系符号的逻辑构成的机器语言,由此建构一个自足封闭的系统,在其内部完成法律决定的证成。然而,由于符号主义进路固有的封闭性,人工智能技术能够运用的知识和资源受限。尽管它能够处理一些简单案件,但由于其无法处理超出符号表示的逻辑关系之外的问题,因此,尚无力形式化疑难案件的释法说理。由此,联结主义进路带来了第二代人工智能,提供了司法算法化的另一种策略。联结主义通过模拟人脑的神经系统和认知功能,探索数据驱动下的机器学习模型。在联结主义的框架下,衍生出了基于大数据的“归纳式”推理方法。这种方法放弃了“形式化的规则表征,缩小系统知识库的规模,通过大量投喂法律数据进行训练,直接在海量数据中寻找法律的相关性模式。”[39](P591)然而,联结主义下的法律人工智能同样面临诸多批评,包括其不可解释性、算法偏见、形式主义以及安全性的缺失等问题。

在两种各具优缺点的法律人工智能研究方法相互竞争的背景下,理论界探索了一种新的研究路径:符号主义和联结主义的融合路径,也被称为“第三代人工智能”。若想确立既安全可靠又开放高效的法律人工智能理论和方法,仅仅依托某一种范式必将导致视野的局限,难以触及智能的真实境界。同时,符号主义人工智能模拟人类的“演绎式”思维,而联结主义人工智能则模拟人类的“归纳式”思维。两者之间并没有一个绝对清晰的界限,它们都是人类思维的重要组成部分。因此,这两种方法的结合不仅具有绝对的可能性,而且已经催生了大量相关的研究成果。我们认同这种将符号主义和联结主义相结合的法律人工智能发展图谱,并从“规范封闭与认知开放的二元兼容”这一视角出发,[39](P586-606)描绘基于不同论证型式的裁判文书释法说理的智能建模。

“第三代”人工智能的主要动向就是利用符号主义的封闭推理弥补联结主义的不可解释性,同时利用联结主义的机器学习增加符号主义的灵活性。“第三代”人工智能应用于裁判文书释法说理的重要表现是可计算论辩模型与机器学习的结合。[40](P27)裁判文书释法说理智能建模是把裁判唯一解的证成过程转化成用计算机记录和推动的对抗式论辩过程,以表达论证活动的多主体性、开放性和可废止性[35](P99-104)。这一过程需要沿着论证型式提供的形式化基础展开,其中既包括由论证型式搭建的论证结构作为自动推理的逻辑支撑,又需要机器学习来补全论证结构。论证型式刻画了不同类型和结构的论证,能够将裁判文书释法说理的过程复现为一种对抗式的论辩,并可以符合程序理性的方式给出一个最低限度的结论,即论辩其中一方的主张未被驳倒时,该主张便得以证立。因而,论证型式被现代学者视为是开发计算机来分析、评估甚至构建自然语言论证的最佳方法。[41](P121)

此外还须强调,裁判文书释法说理的智能模型本质上是一个语言模型,我们在搭建好逻辑表达的型式框架后,还需要运用修辞方法为其赋予语用要素。尽管人工智能技术在自动化论辩方面取得了进展,但它仍难以像人类一样根据特定的论辩情境灵活运用修辞技巧。因此,在裁判文书释法说理的智能建模中,法官仍然需要亲自进行谋篇布局和修辞表达。

三、裁判文书释法说理智能模型的开发和建构

裁判理由的阐述是为了在全案裁判结论形成之后对其进行分析和展示以增进当事人对裁判结论的理解和认同。[42](P45)基于此,裁判文书释法说理是一种以文字式说理为表征的总结式法律论证活动。这种论证活动不仅涉及案件双方的对话式论辩、言辞表达和行动,更需要作为审判方的法官以论证者的形式加以主导。裁判文书释法说理智能建模的主要功能在于为法官的论证活动提供良好的借鉴,从而实现法官层面的“案结”和当事人层面的“事了”。因此,裁判文书释法说理的智能建模需以法官为操作主体,专注于处理案件审理过程中双方当事人对于事实、证据、法律适用情况等方面的意见和论辩,并最终以裁判理由的文字输出作为结果的表征。

(一)裁判文书释法说理智能建模的基本原理

裁判文书释法说理的智能模型是一个以人工智能为依托的对话式论证模型。从建模的论辩层来看,主要表现为两个承担不同角色的论辩参与者围绕特定命题展开的论证博弈。[43](P27)法律人工智能不是纯粹的算法,而体现为语用博弈:论证之间相互攻击,经受不住攻击的被排斥,最后仍站得住脚的则成立。[44](P321-357)这一语用博弈的过程由论证型式进行刻画。论证型式作为论辩的方案,附带了一系列必须回答的关键问题,用以评估是否能够应用在特定案件中。[45](P303-320)而针对这些关键问题的回答,则是影响论证是成立还是废止的决定性因素。[46](P5-25)因而,每一论证型式内部正反观点的辩驳构成对论辩内容的形式化和结构化,实现论证评价的可计算化,同时也成为机器设定论辩程序的工作范本。不同的论证型式决定了裁判文书释法说理智能模型的结构多样性,本部分将深入探讨采用不同论证方式的说理模型其内部结构是如何构建的。

第一,基于法律规则的智能说理模型。基于法律规则的裁判文书说理模型,其根基是传统的演绎式逻辑。论者只需将事实推理阶段所证之事实归摄于法律条文规定之中。法律实务中大量的案件将会是此类机器可以轻松处理的简单案件,只需输入符合机器预置规则中构成要件的法律事实,在规则知识库的指引下经过逻辑引擎推演,就能够得到法律结论。这种裁判方式下呈现出来的说理模型也是相对单线性的,以最具可接受性的法律规则作为权威来源,经由一般性论证型式即可串联起法律事实和法律后果。而当案件当事人对法律适用存有争议、法律含义需要阐明、法律规范竞合或者冲突时,则须通过针对法律冲突的论证型式和针对法律解释的论证型式完成对于大前提的检验。

1.一般性论证型式

大前提:根据法律规则a,若发生A情形,则导致法律效果R;

小前提:本案事实属于A情形;

结论:本案的法律效果为R。

上述推理将面临以下批判性问题的挑战:

CQ1:是否有其他规则与此相冲突或会推翻这一规则?

CQ2:本案是否是适用这一法hDg5cb90Qtc/MW+jJn8ng++54QSgM2AV5iYcUTNULrc=律规则的例外?是否有减轻或不服从的理由?

2.针对法律冲突的论证型式

前提1:法律规则a规定,若发生A情形,则导致法律效果R1;

前提2:存在法律规则b“若发生A情形,则导致法律效果R2”与法律规则a相冲突;

前提3:法律规则b相较于法律规则a是上位法/新法/特别法;此处应用针对逻辑性法律冲突的冲突规则:上位法优于下位法、新法优于旧法、特别法优于普通法。

前提4:本案事实属于A情形;

结论:本案的法律效果为R2。

CQ1:是否存在冲突规则之间也存在冲突的情况(如b既是新法又是一般法)?

CQ2:根据冲突规则锁定的法律规则b于案件而言是否具有特殊性?

CQ3:根据冲突规则锁定的法律规则b于案件而言是否具有价值优先性?

CQ4:是否仍有法律规则与之相冲突?

CQ5:本案是否属于适用法律规则b的例外情况?

3.针对法律解释的论证型式

(1)文义论证

前提1:法律规则a规定,若发生A情形,则导致法律效果R;

前提2:法律解释a’指向:若发生A’情形,也导致法律效果R;

前提3:A’是A的字面含义;

前提4:本案事实属于A’情形;

结论:本案的法律效果为R。

CQ1:法律规则a是否有与解释a’相矛盾的含义?

CQ2:是否存在需要突破表面文义A’的例外情况?

CQ3:将A理解为A’是否符合本案的特定语境?

(2)体系性论证

前提1:法律规则a规定,若发生A情形,则导致法律效果R;

前提2:法律解释a’指向:若发生A’情形,也导致法律效果R;

前提3:将法律规则a的含义理解为a’符合法律的体系性要求;

前提4:本案事实属于A’情形;

结论:本案的法律效果为R。

CQ1:a’是否背离法律规则a的文义?

CQ2:是否有其他要求将法律规则a理解为a’外的其他含义?

CQ3:解释为a’达成的体系性要求是否足够重要?

(3)目的性论证:

前提1:法律规则a规定,若发生A情形,则导致法律效果R;

前提2:法律解释a’指向:若发生A’情形,也导致法律效果R;

前提3:目的P是法律规则a旨在达成的目标;

前提4:将法律规则a解释为a’是达成目的P的手段;

前提5:本案事实属于A’情形;

结论:本案的法律效果为R。

CQ1:是否存在P以外的其他目的将法律规则a的解释引导至其他内容?

CQ2:将法律规则a解释为a’一定可以实现目的P吗?

CQ3:实现目的P是否会带来负面影响?比如背离文义或体系性要求。

在法律解释领域,不同论证型式的重要性位序在一定程度上会影响智能模型的结果生成。因此,建构适用于裁判文书释法说理的论证模型,需要明确制定法解释性论证的层级结构。依据麦考密克和萨默斯对解释性论证排序的探讨,本文将制定法解释论证的层级分为四层:第一层基于语言学原理,涉及法规的普通含义或技术含义,也即文义论证;第二层依托于系统性原则,包括语境的一致性和类比推理,也即体系性论证;第三层建立于目的或价值判断,涉及目的和实质性的理由,也即目的性论证;第四层是跨类别式的,即由不同的解释性论证共同完成的论证。这一框架概述了法律解释论证内部的层级关系及其相应的适用顺序。

第二,基于类案的智能说理模型。基于类案的裁判文书说理模型是一个从案例库出发进行相似性判断确证和辩驳的法律人工智能系统。人工智能的本质在于算法和数据处理,机器对海量数据进行学习和挖掘,形成统一的智能化预测或参考指引。[47](P125)基于类案的裁判文书说理模型的主要工作路径是通过大数据统计分析与深度计算,依靠自动化类案推送系统,展现可视化的类案知识谱系,形成类案裁判标准,并辅助完成裁判文书的释法说理。这一模型的核心功能在于寻找针对待决案件裁判说理的可用案例,也即需要先找到待决案件的类案。首先需要建立一个趋近于全样本的案例库。其次,待决案件的相关信息是筛选类案的主要依据。确定类案的判断标准是建构基于类案的裁判文书释法说理模型的核心理论议题。在学术界,对于何为类案,存在多种观点,如事实上的相似性、法律问题的相似性、争议焦点的相似性以及实质理由的相似性等,至今尚未形成共识。有学者以海波(HYPO)系统这一案例推理的人工智能系统为例,提出在类案论证分析中,根据不同的纬度模块对案例的相似点进行量化表达,以实现类案筛选。[22](P46)这在类案标准的观点纷争中提供了一种可行的解决思路。因此,基于类案的裁判文书释法说理模型能够完成相似性的确认以及可废止性的评估,其论证型式的内在结构呈现为:

前提1:针对本案的事实没有法律规则可适用;

前提2:根据系统测算,存在与本案事实相似性最高的类案S;

结论:该类案S可以成为确定本案法律效果的裁判理由。

CQ1:类案S是否是有效的官方判决?

CQ2:参照类案S进行裁判是否会产生与法律规则或原则的冲突?

CQ3:类案S是否有其他导致其无法适用于此的特征?

CQ4:参照类案S进行裁判是否会损害法律的权威性和可预测性?

第三,基于规则外要素的智能说理模型。当法律适用的难题无法通过冲突协调或解释手段弥合,则可以将法条之外的要素考虑进来,如诉诸原则、权衡价值或考量后果。

1.基于法律原则的论证型式

(1)情况一:

前提1:针对本案事实有法律规则a“若发生A情形,则导致法律效果R1”可用;

前提2:存在法律原则b与a冲突,将事实情形A导向法律效果R2;

前提3:法律原则b比赋予规则a正当性的原则更加重要;

前提4:本案事实属于A情形;

结论:本案的法律效果为R2。

CQ1:法律原则b对本案而言是否足够重要?

CQ2:适用法律原则b是否会影响法律规则的优先性?

(2)情况二:

前提1:针对本案事实没有法律规则可用;

前提2:针对本案事实有法律原则可用,将事实情形A情形导向法律效果R1;

前提3:本案事实属于A情形;

结论:本案的法律效果为R1。

CQ1:针对本案事实只有一个法律原则可用吗?

CQ2:本案中是否存在法律原则之间的冲突?

CQ2:适用这一法律原则是否会损害法的权威性和可预测性?

2.基于价值的论证型式

前提1:针对本案事实没有法律规则和法律原则可用;

前提2:在本案中价值V被认为是重要的;

前提3:存在一个重要理由要求实现价值V;

结论:本案的裁判理由可以将价值V采纳在内。

CQ1:本案的价值V是否是最重要的?

CQ2:价值V是否是被广泛公认的价值?

CQ3:实现价值V的理由是否足够重要?

CQ3:实现价值V是否对法的权威性和可预测性有不利影响?

3.基于后果的论证型式

前提1:针对本案事实没有法律规则和法律原则可用;

前提2:法律的适用被期待实现现实效果F;

前提3:对本案事实施加法律效果R将有助于达成现实效果F;

结论:本案事实的法律效果为R。

CQ1:对现实效果F的追求是否会导致与其他现实效果的冲突?

CQ2:对本案事实施加法律效果R是否一定能够达成现实效果F?

CQ3:对本案事实施加法律效果R是否符合法的权威性和可预测性?

(二)裁判文书释法说理智能模型的工作流程

《Nature》于2021年发表了一篇关于自主论辩系统的,其中该系统的工作原理被拆解为:第一,论点挖掘,论辩动议提出后,系统从语料库检索出与论题相关的主张和证据,并根据相关性进行排序和分类;第二,论据知识库(AKB),通过不同论辩间的共性和语义关联性来选定知识库中已有的与论题相关的论点、反证论点以及论据等论证素材;第三,论证反驳,针对提前预测的对方可能使用的论据进行针对性反驳;第四,论证建构,根据不同论证的语义相似性将其类聚成论证集,供系统选择论证素材形成论证,并通过文本规范化技术提高流利度。[48](P379-384)这表明,人工智能技术可以程序理性的方式实现论点获取、论辩推进和论证文本的自动化生成。裁判文书释法说理同样涉及对立的双方当事人之间的主张与反驳,因而其智能建模可以参考上述自主论辩系统的对话式论辩过程。建构裁判文书释法说理的自动化交互式论证模型,首先需要将案件事实和法律条文表达为机器可以理解的语料库,由机器识别、转化论证话语;然后,智能模型通过强化学习和训练,自动提取论证结构,并根据两方的论辩过程执行正反论据之间的博弈,无法再找到反论的论点最终会被证立;最后进行论证建构和裁判文书的生成。裁判文书释法说理是一项多元化的论辩活动,对于其人工智能化而言,单一任务的智能模型肯定是不行的。具体来说,裁判文书释法说理智能模型的工作任务及其流程包括:

第一,论证挖掘。通过论证挖掘提取论证所需要的信息要素是裁判文书释法说理智能建模的基础任务,也是其将面临的首要难题。论证挖掘是从文本数据中获取高质量和可操作的数据信息的过程,其中涉及使用自然语言处理、信息检索和机器学习把非结构化文本变成结构化文本、并从这些数据中提取出对论证有帮助的信息,也包括自动识别话语的论证结构。[49](P142-155)当法官键入法律文本(包括经过审理形成的案件事实和基本的法律适用等情况)时,首先面对的问题便是如何将这一人工智能模型直接自动地连接到法律文本,也即如何使智能系统识别和正确理解人类的法律语言。人工智能领域的文本解析技术(legal text analytics)可以辅助化解这一难题。文本解析技术是“从包括法律文本数据在内的‘某种法律数据中获得实质上有意义的洞察’”,它可以帮助“从制定法和规章中提取功能性信息,从法律案例中提取与论证相关的信息”[50](P41)。“这项任务的本质是将法律文本与案卷中的知识做形式化处理,并将其表示为适于论证建模的可用信息。”[51](P50)由此,法律文本提供的基础数据信息可以通过文本解析技术完成形式化表示,链接到论证模型并启动论证模型的运转。

第二,论证型式识别。在灵活的法律论证中,论证型式扮演着核心角色,其功能与自主论辩系统中提出的论据知识库(AKB)相类似。AKB旨在发现不同论辩之间的共性,这包括原则性的论点、反证论点以及可能与广泛主题相关的常见例子。这些内容可以是手动编写的,也可以是通过自动化手段从特定专题中提取的。系统利用基于特征的分析器来识别哪些类别与当前论题相关,并据此进行选择和应用。为了便于运用论证型式,我们应当构建一个以论证型式为架构的论据知识库。该知识库应覆盖法律法规、案例以及以自然语言为主的语料素材等,其功能主要在于根据不同的论证类型,汇集一系列固定且可直接应用的语料信息,从而提升检索的效率和准确度。依托于知识库的强大支持,裁判文书释法说理的智能模型将清晰界定不同论证型式的组成要素,并从知识库中检索与论点相关的数据信息,这些信息将被用来构建支持特定论证型式的论据。论证型式的识别本质上是机器执行数据信息处理和分类的过程。具体来说,通过分析大规模样本数据,解析常见论证型式的结构特征,并采用符号模板和机器学习两种方法来判断论证信息的结构类别。在处理输入的信息时,系统会识别关键概念及其相互关系,构建符合法官需求的表示,并通过检索生成可能的回应。随后,系统会为每个可能的回应生成独立且具有竞争性的线索,并依据这些线索从先前提取的数据中收集、评估和组合不同类型的论据。[52](P144)每一类论据被填充至相应的论证型式中,而不同论证型式之间通过“或”连接,形成“至少成立一个”的关系。

第三,论辩推演。裁判文书释法说理的智能模型旨在以一种可视化的交互界面来复现正反论据之间的辩驳,从而确定论证的状态。在这一过程中,前述论证模式提供了算法流程的指示,这包括论据的援引以及论证反驳之间的对立和攻击关系。“常见的形式论辩系统工作流程主要从底层具体的知识出发,进行形式化处理和表示,到顶层基于抽象化的论证完成计算评估,最后返回底层并输出结论。”[53](P50)通过分析论证间的相互攻击关系,执行论辩的系统可以基于当前获取的信息来确定哪些论证是可辩护的。同时,那些被拒斥的论证结论将不会再次出现在系统输出的论证集中。这与实践推理的非单调性和动态性甚为契合。

第四,论证建构。评价裁判文书释法说理智能模型作出的论证是否具有可接受性,应该遵循以下两个标准:“首先,在有反对意见质疑前提的情况下,如果存在关于它的辩护论证,那么它符合可接受性标准;其次,在没有反对意见质疑前提的情况下,即使不存在辩护论证,它也可以满足可接受性标准。”[54](P54)因此,在智能模型能够给出辩护论证或其论证未受到质疑时,其论证成立。系统将根据前一阶段的论辩情况自动筛除不重要的论证型式,选取高质量的论证型式。随后,系统将根据这些论证的方向(支还是反对最终结论)、类型以及质量进行排序,并将它们组合成一个完整的论证结构。该结构旨在构建一个逻辑严密、论证有力的裁判文书。在完成论证建构之后,系统将运用文本规范化技术提升裁判理由表达的流畅性和规范性。最终,使用预定义的模板生成文书,完成裁判文书释法说理的输出。

图1 裁判文书释法说理智能模型的工作流程

四、结语

一份优质的裁判文书,不仅体现在法官依法作出的裁决上,还体现在其以适当的方式展示裁决背后的理由。在人工智能时代,法治的实施越来越依赖于法律适用活动的专业化和技术化。人工智能技术不仅可以将法官从繁重重复的释法说理中解放出来,而且还能持续更新和补充数据资源,并以智能化的模型加强和规范裁判文书释法说理。裁判文书释法说理智能建模的本质在于模拟基于论辩的法官推理,并提供支持论证过程和评价的可计算化模型。然而,法律漏洞和适用分歧背后所隐含的价值判断问题,依旧是法官的分内之事。无论是事先编撰的法律条文还是预先设定的程序,都无法覆盖法律适用的所有复杂性。正如《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》所强调的“辅助审判原则”,即便人工智能技术发展到高级阶段,它也仅能作为法官裁判的辅助手段。在安全和可控的范围内应用人工智能技术,应该成为理解和运用人工智能技术的基本立场。

[参 考 文 献]

[1]托马斯·M. J. 默勒斯. 法学方法论[M]. 杜志浩,译. 李昊,等,校. 北京: 北京大学出版社, 2022.

[2]雷磊. 从“看得见的正义”到“说得出的正义”——基于最高人民法院《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》的解读与反思[J]. 法学, 2019(1).

[3]Anthony Blair. Groundwork in the Theory of Argumentation: Selected Papers of J. Anthony Blair[M]. Springer, 2012.

[4]焦宝乾. 法的发现与证立[J]. 法学研究, 2005(5).

[5]雷磊. 人工智能时代法律推理的基本模式——基于可废止逻辑的刻画[J]. 比较法研究, 2022(1).

[6]武宏志. 简论以论证型式为中枢的非形式逻辑[J]. 延安大学学报(社会科学版), 2022(3).

[7]罗伯特·阿列克西. 法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论[M]. 舒国滢,译. 北京: 商务印书馆, 2019.

[8]Douglas Walton, Chris Reed, Fabrizio Macagno. Argumentation Schemes[M]. Cambridge University Press, 2008.

[8]王彬, 冯勇. 法律论证型式的三重维度:逻辑、辩证和修辞[J]. 北方法学, 2023(4).

[10]Macagno, F., Walton, D., & Reed, C. Argumentation Schemes, History, Classifications, and Computational Applications[J]. IFCoLog Journal of Logics and Their Applications, 2017.

[11]武宏志. 法律逻辑的两个基本问题:论证结构和论证型式[J]. 重庆工学院学报(社会科学版), 2007(7).

[12]武宏志. 论证型式[M].北京:中国社会科学出版社, 2013.

[13]武宏志, 等. 非形式逻辑推理[M]. 北京: 人民出版社, 2009.

[14]伊芙琳·T·菲特丽丝. 法律论辩导论——司法裁判辩护理论之概览[M]. 武宏志, 武晓蓓,译.北京:中国政法大学出版社, 2018.

[15]道格拉斯·沃尔顿. 法律论证与证据[M]. 梁庆寅, 熊明辉,译.北京:中国政法大学出版社, 2010.

[16]Jens Wilhelm. Einführung in das juristische Denken und Arbeiten [durchgesehener u. gekürzter Sonderdruck für die Deutsche SchülerAkademie]. 2006-1-4.

[17]熊明辉. 从法律计量学到法律信息学——法律人工智能70年(1949-2019)[J]. 自然辩证法通讯, 2020(6).

[18]熊明辉. 法律人工智能的推理建模路径[J]. 求是学刊, 2020(6).

[19]杨阅, 李立新. 论法规竞合优位法条之区分与适用[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2008(2).

[20]陈金钊. 法律解释规则及其运用研究(下)——法律解释规则运用所遇到的难题[J]. 政法论丛, 2013(5).

[21]刘台强. 法律知识论的建构——以法律释义学的探讨为基础[D]. 辅仁大学法律学系, 2009.

[22]王彬, 赵泽. 基于案例推理的法律人工智能建模——以海波案例系统的法律解析为中心[J]. 时代法学, 2024(2).

[23]Brewer, S. Exemplary Reasoning: Semantics, Pragmatics, and the Rational Force of Legal Argument by Analogy[J]. Harvard Law Review Association, 1996.

[24]Guarini, M. A defense of Non-deductive Reconstructions of Analogical[J]. Informal Logic, 2004(2).

[25]Walton, D., Reed, C., & Macagno, F. Argumentation Schemes[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

[26]吴从周. 论民法第一条之“法理”——最高法院相关民事判决判例综合整理分析[J]. 东吴大学法律学报, 2004(2).

[27]梁迎修. 法律原则的适用——基于方法论视角的分析[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2007(3).

[28]卡尔·拉伦茨. 法学方法论[M]. 黄家镇,译. 北京: 商务印书馆, 2020.

[29]Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. The New Rhetoric, A Treatise on Argumentation[M]. Notre Dame, IN: University of Norte Dame Press, 1969.

[30]Sartor, G. Legal Reasoning, A Cognitive Approach to the Law[M]. The Netherlands: Springer, 2005.

[31]罗伯特·阿列克西. 法律论证理论——作为法律证立理论的理性论辩理论[M]. 舒国滢, 译. 北京: 中国法制出版社, 2003.

[32]Lübbe-Wolff, G. Rechtsfolgen und Realfolgen. Welche Rolle knnen Folgenerwgungen in der juristischen Regel- und Begriffsbildung spielen?[M]. Freiburg, München, 1981.

[33]张青波. 理性实践法律:当代德国的法之适用理论[M]. 北京: 法律出版社, 2012.

[34]周翔. 司法人工智能对裁判说理的辅助价值和实现路径[J]. 法学杂志, 2024(1).

[35]周兀, 熊明辉. 如何进行法律论证逻辑建模[J]. 哲学动态, 2015(4).

[36]Toulmin, S. The Uses of Argument[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

[37]Pollock, J. L. Knowledge and Justification[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.

[38]亨利·帕肯. 人工智能与法律、逻辑和论证型式[J]. 朱赫夫,译. 法理——法哲学、法学方法论与人工智能, 2020(2).

[39]余成峰. 法律人工智能新范式:封闭与开放的二元兼容[J]. 中外法学, 2024(3).

[40]魏斌. 符号主义与联结主义人工智能的融合路径分析[J]. 自然辩证法研究, 2022(2).

[41]Blair, J. A. Groundword in the Theory of Argumentation[M]. In Selected Papers of J. Anthony Blair, Springer, 2012.

[42]刘树德. 裁判文书说理原论[M]. 北京: 法律出版社, 2023.

[43]De Maat, E., Winkels, R., & Van Engers, T. Automated detection of reference structure s in law[M]. IOS Press, 2006.

[44]Fanming, D. On the acceptability of arguments and its fundamental role in non-monotonic reasoning, logic programming, and n - person games[J]. Artificial Intelligence, 1995(77).

[45]Prakken, H. AI&law, logic and argument schemes[J]. Argumention, 2005(19).

[46]Goddu, G. C. Walton on Argument Structure[J]. Informal Logic, 2007(1).

[47]蔡自兴, 刘丽珏, 蔡竞峰, 陈白帆. 人工智能及其应用(第5版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2017.

[48]Slonim, N., Bilul, Y., Alzate, C., et al. An Autonomous Debating System[J]. Nature, 2021.

[49]邱昭继. 文本解析技术及其在法律实践中的应用[J]. 中国法律评论, 2019(2).

[50]阿什利. 人工智能与法律解析[M]. 邱昭继,译.北京:商务印书馆, 2020.

[51]焦宝乾. 法律人工智能背景下目的性论证的形式化[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2023(5).

[52]邱昭继. 文本解析技术及其在法律实践中的应用[J]. 中国法律评论, 2019(2).

[53]余喆. 本土社会价值如何融入人工智能论辩系统——结合广义论证理论与基于价值的实践推理[J]. 逻辑学研究, 2023(4).

[54]魏斌. 法律人工智能:科学内涵、演化逻辑与趋势前瞻[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2022(7).

[责任编辑 薄 刚]