当代资本主义正在“封建化”

西方人对当代社会的感受似乎已经被一种绝望情绪主控:资本主义不仅是西方唯一可行的政治经济系统,如今就连给它想象一个合乎逻辑的替代选择也不可能了。

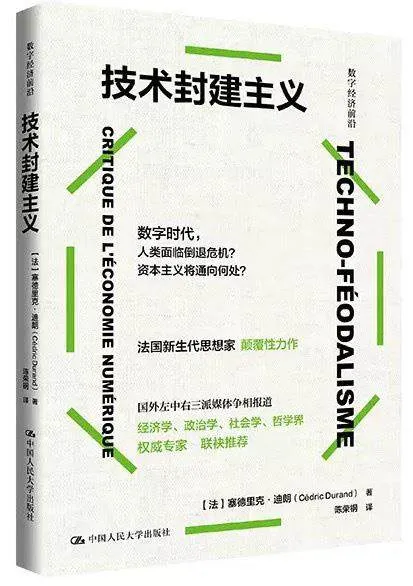

然而2020年以来,当代西方左翼思想家们看到了不同的迹象。他们一方面主张在数字革命之后看到了资本主义的倒退,一方面将这种倒退解释为资本主义被取代或者消亡的一种可能,由此形成了技术封建主义思潮。

法国经济学家塞德里克·迪朗2020年的论著《技术封建主义》今年由中国人民大学出版社翻译出版,借助这本书,我们会看到当代西方左翼思想家正在如何想象资本主义的终结。

本书开头讲述了一个发生在1990年的插曲:美国特勤局持搜查令闯进一家位于得克萨斯州奥斯汀市的小公司,查获了一份名为《赛博朋克》的手稿。手稿的作者、游戏设计师洛伊德·布兰肯希普,设想了一个反乌托邦的游戏世界,在那里,富可敌国的巨型企业成为占统治地位的社会力量,就像封建领主一样,对其控制下的空间和居住其中的个体行使权力。

迪朗发现,当代社会图景与这个游戏设定有某种相似:数字技术和智能算法不仅带来了生活的深刻变革,更创造出新的统治形式和管理制度,造成社会“巨大的倒退”。迪朗认为,这是当代资本主义的“再封建化”。例如,硅谷的科技新贵就像中世纪的封建领主一样,通过垄断数字资源,向平民(用户)收取租金,从而捕获资本主义生产中的大多数利润;需要为公共资源支付租金的平民,则被置于类似农奴的地位。

公共空间的消失

迪朗mbqzJVi/wGkvLPcnERkN2w==发现,2000年之前,名列前茅的公司多是石化、零售和金融集团,20年之后,无论是榜单上的名字还是人们对“大公司”的想象,都被高科技公司替换了。苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书……这些科技公司只用了极短的时间就从“硅谷新贵”成为当下经济秩序的主导者。

事情并没有到此为止。

数字革命之后,技术产权和用户数据作为无形资产,成为当代资本主义生产的最重要要素。然而由于掌握产权和数据的人是社会中的极少数,科技不再是推动社会发展的“一般智力”,而是经过科技巨头的垄断,成为具有稀缺性的技术特权。这种稀缺性让产权的出租成为可能。

对于“手机成瘾症”,技术封建主义提供了崭新视角:那不是成瘾,而是一种新的奴役手段。

科技公司的获利方式,超越了资本主义生产的逻辑,而与封建主义有相似之处:科技寡头通过数字圈地抢占网络空间,将我们的日常生活引入数字平台,攫取用户数据,再向用户收取租金,就像封建主对农奴做的那样。

数字科技的发展,让无形资产更深地嵌入我们的社会生活和经济体制。数字平台、软件服务已经呈现出“基础设施化”的趋势,很多打工人可能一时半会没法想象这个场景:假如现在微软公司从地球上彻底消失,你要用什么给客户讲解PPT——PowerPoint。首先,你要怎么解释这是一种什么东西?

我们生活的每一个细节都遭到了“数字殖民”。工作依赖于办公系统,出行依赖于优步/滴滴,用餐依赖于外卖软件,从地铁口出来到公司那一小段距离,则依赖于共享单车软件。至于那些尚未被数字化的需求,就成了互联网初创企业津津乐道的“风口”。

以社交媒体为例,这个经过数字转化后的公共空间并不是免费的。如果我们想进入一个广泛的平等的交流空间,我们需要向一个特定的人(或者组织)缴纳入场费。在外卖平台、通信软件、社交媒体上缴纳租金的农奴,换取的是在技术的许诺诞生之前,原本无门槛属于我们的生活空间。

在越来越多的便利店、餐馆,我们常常看到这样的图景:店员的职责不再是满足我们的需求,而是教会我们如何使用点菜机和自动收银机——那些显然正在试图替代他们的产品。

齐泽克认为,“这就把我们这些用户置于向作为封建主的公共资源所有者支付租金的农奴地位”。所谓的用户生产内容(UGC)则收编了我们为网络平台无偿付出的数字劳动,如果没有使用者(而不是研发和设计人员),平台则没有生产力可言。

那些在初创阶段以工业资本主义贵族和官僚制国家资本主义为反叛对象、以冒险精神和财富神话为许诺的互联网科技公司,手中的神话一旦成型,就会立刻成为新的保守派,成为“普通人甚至是传统资本家不可跨越的阶层”。迪朗在这里论述了“加州意识形态”的形成和本质。

所谓的“加州意识形态”,是20世纪60年代的嬉皮士反主流文化与加州新企业家对自由市场原则的拥护相结合的产物。这二者的结合点理应是新技术的未来潜力,然而这很有可能只是一个障眼法。

在迪朗看来,问题在于,他们并没有创造出真正的未来,而只是在数字空间占据了新的领地,致力于把原有的生活方式数字化。把硅谷新贵与旧式资本家区分开来的是,前者的财富积累并不来自生产中的剩余价值,而来自向用户收取的租金。

国内学者蓝江这样描述技术封建主义视角下的科技企业:“拥有云资本的新贵们可以躺在自己的互联网领地上,不断地从云农奴、云无产阶级和附庸资产阶级身上吸血;他们仿佛中世纪的封建贵族一样,不事劳动,也不怎么生产。”

赤裸零工

梭罗的瓦尔登湖式生活,在今天已经不再是某种基于个人选择的神话,“退出现代生活”面临比单纯地重建古典主义更严厉的代价。

因高度数字化的趋势,日常生活对一个不会使用智能手机的老人来说变得更困难了。疫情期间,如果一个人不能顺应时代完成对自己的数字化改造,他将寸步难行。并且,在越来越多的便利店、餐馆,我们常常看到这样的图景:店员的职责不再是满足我们的需求,而是教会我们如何使用点菜机和自动收银机——那些显然正在试图替代他们的产品。在《技术封建主义》中文版的推荐序当中,蓝江指出:“人们成了数字化时代的农奴,成为高度依附于云封地的存在物。一旦人们脱离了这些云封地,脱离了数字化空间和数据,便会堕落为这个时代的赤裸生命。”

很多传统资本家也不能逃出云封地的管辖。雅尼斯·瓦鲁法基斯曾说:“进入亚马逊网站,你就退出了资本主义。尽管那里有买有卖,但你已经进入了一个不能被视为市场的领域,它甚至不是数字市场。”

人们不得不疲于奔命,唯一对抗算法的办法是退出,但代价是成为数字社会的赤裸生命。

提供产品的生产商,成为了紧紧环绕着数字平台的“附庸资本家”,它们必须获得平台的准入才能开启互联网时代的新游戏;尤其在消费者已经与购物平台形成深刻依赖的情境下,传统厂商不得不接受平台作为交易的中介——当然,它们要为每一笔交易向平台所有者支付地租;而这个游戏还没有结束,进入平台的商家不得不服从数字平台制定的所有规则,系统根据好评数量、交易金额等各种指标分配不同等级的曝光(或者说流量),而这些主要由用户提供的数据攸关商家存亡。平台由此实现了对商家的自动化管理。这套管理手段,在迪朗看来,已经完全是制度的逻辑,而不是技术的逻辑。

在《技术封建主义》的第二章,迪朗提出,数字技术缔造了一种“增强人类”——满足了任何一种数字需求的技术和服务,是对有限的人类的延伸。但是,这种“增强人类”跟“社会化的人”一样,无法脱离一个大的语境、一个拥有算法的“大他者”。

运行大数据的系统,是以对大多数普通人来说不可见的方式运作的。庞大的数据聚合了海量的“个体行为”,它会产生超越性的力量,对个体行为进行反馈甚至指导,这个时候个体很难清楚地认识自己。齐泽克甚至认为,通过自我学习和自我完善的算法运行的数字云,已经成为一种最新的“神圣实体”,它甚至很大程度上能够摆脱创造者的控制。

用户在数字平台进行点赞、评论、转发、往信息流里发布新内容,这些行为既是娱乐,也是劳动。尽管“劳动、休闲、消费、生产和游戏的交织使对剥削的理解更加复杂”,但正如特雷博尔·肖尔茨在《数字劳工:互联网既是游乐场也是工厂》当中提出的,“我们在社交网络上的行为被激活为可被货币化的劳动”已成事实。从宏观层面来看,一个人人都能进入的系统,反而更容易让个人选择成为少数寡头的经济资源。

用户同时成为平台的农奴和劳工,被称为“零工”的服务提供者则揭示着“依赖”的另一面。

成立于2009年的优步(Uber)公司,在短短几年里为世界带来了一种以灵活自由为优势的网约车模式。但问题也显而易见,这些被系统松散地组织到一起的司机,与平台之间的劳动关系难以界定。2016年,两位英国司机将优步公司告上法庭,要求平台将司机视为“雇工”(worker)而不是“自雇者”(self-employed)。这意味着,优步公司需要为平台数以百万计的司机缴纳社会保险等劳动福利,会给优步带来约为20%~30%的额外成本。

数字经济挑战了传统经济模式,与后者配套的企业理论、劳资关系认定,都不得不做出调整。居伊·斯坦丁将这些没有固定的工作时间和工作地点、雇佣关系模糊、在网上接零散工作的劳动者,称为“流众”。 当代科技企业通过算法和产权,实现对“流众”的劳动剥削,并且通过评价等级、生物识别、算法监控等技术手段,保证剩余价值最大化。

人们不得不疲于奔命,唯一对抗算法的办法是退出,但代价是成为数字社会的赤裸生命。这时候我们也会意识到,技术甚至正在重新定义我们对现实主义的理解。

全面发展的人

对技术封建主义假说来说,一个充满矛盾的说法是,技术“推动”了社会的“倒退”。

技术封建主义试图解答的问题是,为什么技术的进步没有带来一个文明高度发展的社会,反而造成了更严重的两极分化:一边是超越传统资本家、占据大量财富的科技新贵,一边是受制于数字平台、朝不保夕的零散劳动者。

自由主义在算法逻辑面前被削弱了力量。对那些将竞争视为良性机制、呼吁反垄断的自由主义主张,来自数字世界的回应是,拆除数字堡垒意味着数据不能再以超大规模聚合,这会降低算法的精确性,最终导致使用体验不佳。某种程度上,消费者的需求本身反而正在促使垄断的形成,迪朗将其称为“一个竞争政策无法阻止的累积过程”。数字资产的中心化因其内在逻辑几乎无法避免,对数字平台的依赖是数字经济内在的前景,“是自由主义在算法时代吃人的未来”。

为什么“与工作相关的痛苦在当代肆虐”,部分原因就是当代工作陷入了一种“神秘感”。

“人类文明正沿着一道山脊走向完全归属于资本的无望时刻。”迪朗的论述,始终建立在对无形资产获利方式的分析基础上,他在最后一章再次解释了“地租”的含义:对劳动力的剥削依然是获取剩余价值的核心方式,但是数字资本利用捕获机制,减少对剥削的参与,脱离生产过程,通过收取租金,从全球剩余价值的总量当中获利。

马克思在《资本论》当中如是设想了文明的衰落:“科学这一社会发展的普遍产物在直接生产过程中的应用,表现为资本的生产力,而不是劳动的生产力。”

迪朗紧接着解释了为什么“与工作相关的痛苦在当代肆虐”,部分原因就是当代工作陷入了一种“神秘感”。在资本主义的漫长岁月当中,人类一次又一次成为卡夫卡笔下面对迷宫的K,只不过这次,有关官僚科层体制的隐喻被更神圣而不可见的数字系统替换。

人利用技术获取了对世界的强大掌控,而这种强力却又无时无刻不被置于技术编码的固定系统,成为当代社会人与技术之间一种痛苦的悖谬。对越来越多的人而言,劳动力与现实之间的联系被切断,迪朗认为正是这一点造就了痛苦的“打工人”,他们的生活存在着对不可知的系统的悲观:“个人什么都不是,资本才是一切。”

不过,迪朗在本书的末尾进行了一种富有辩证色彩的展望。尽管技术进步带来的前景看起来并不是玫瑰色的,但与此同时,“在山脊的另一边,欢笑的溪流和郁郁葱葱的山谷散发着解放的希望”。他解释,拥有自由之躯的零工相比在社会体系当中固定地担任螺丝钉的职工,更有可能成为马克思所说的“用那种不同社会职能当做互相交替的活动方式的全面发展的个人”。尽管眼前一切渺茫,但在技术封建主义的催化之下,寡头与流众之间的巨大裂缝,蕴含着推动社会转型的能量。

当然,无论是想象世界末日还是想象资本主义的末日,想象总是容易的,在真正意识到那压迫我们的何以成为“不堪忍受的力量”之前,我们还有更重要的事情要做。这也是为什么迪朗会强调技术封建主义是一种“假说”。

最后引用一句齐泽克的话,其中他又引用了本雅明:“当我们完全接受我们生活在‘地球飞船’上这一事实的那一刻,当务之急就是在所有人类社群之间实现普遍团结与合作。正如瓦尔特·本雅明所写的那样,我们今天的任务不是推动历史进步的列车前进,而是在我们所有人都陷入后资本主义野蛮状态之前,拉动紧急刹车。”