潘建伟,闯入“无人区”

合肥,9月,新生入学。中国科学技术大学的开学典礼上,校长包信和对2024级“新生”们提出一个开放式问题:创校先辈们为何以“中国科学技术大学”为学校命名?

在解释自己的答案时,包信和将“中科大”的校名拆开,对应了四位科学家,分别是杨承宗、潘建伟、钱学森和李政道。

“中国”,对应杨承宗,我国放射化学奠基人,以中国为首,终身科教报国。

“大学”,对应钱学森和李政道,他们“文理双全”,是全面发展的榜样。

“科学技术”,则对应了潘建伟。包信和解释时,先提到了潘建伟主攻的量子理论,“这就是当今世界最深奥和最重要的科学之一”,他接着鼓励新生向“无人区”进发,追求“高峰要高到九重”……

上述被提及的四人中,潘建伟显得很特别。

他还“年轻”,今年54岁,仍在科研一线冲锋。

此外,他研究的领域“量子信息技术”,常年饱受争议。

量子,一个被各路骗子和“民科”用坏的词,给了科幻和“民哲”们太多胡搅蛮缠的空间。潘建伟曾说,科技创新一般要经历三个阶段,第一阶段是“别人都说你不靠谱”。

这话令人不觉辛酸。

第二阶段,有一定成果,又有人说“理论上可行,但属于基础研究……实现工程化还有一定距离”。1990年代,与潘建伟一起做“量子隐形传态”实验的一位同学说,他们在有生之年不会看到这项技术落地应用。

曲高和寡。很长时期,量子信息技术的理论和应用,因为过于前沿而少人问津,称之为“无人区”并不夸张。

第三阶段,苦尽甘来,“技术被广泛使用后,大家会习以为常,甚至认为这项技术已经不够新了”。

今天的量子信息技术,处在第二和第三阶段之间,它不再是“无人区”,而是被认为能够撬动数万亿美元的巨大市场,与AI一起被看作“下一代革命性技术”。风口当前,世界发现,潘建伟为代表的中国量子信息“新势力”,站在最前边。

这正是包信和院士提到的,进发“无人区”的意义。

潘建伟的科研历程,代表对中国大科学家的一种新的叙事:今天,我们的科学家已经在重大领域做着原创性的探索,并且领先于世界前沿。

好奇的少年

量子理论,前沿、晦涩,为人津津乐道的是,连爱因斯坦也无法接受量子理论的某些“原理”。

最著名的例子有两则:一是关于“量子叠加”,是说量子某些自身特性,会在被测量时,因方式的不同而不同,又或者因测量而改变,即所谓“坍缩”。爱因斯坦不认可这样的“特性”为量子的自身特性。另一则关于“量子纠缠”,爱因斯坦认为它违背狭义相对论,因此不合理。他称之为“鬼魅般的超距作用”。

这门“鬼魅般”的学科,也困扰过年少的潘建伟。

他出生于1970年,是浙江东阳人。1987年高考那年,潘建伟有机会被保送到浙江大学。“因为当时保送的专业不是物理,所以我放弃了。”最终,他被中国科学技术大学近代物理系录取。

本科时,潘建伟接触到量子力学。“从一开始,我就被量子力学搞糊涂了。”潘建伟在一次受访时说。他的疑惑同爱因斯坦是一样的,“像量子叠加、量子纠缠的问题,当时我觉得是不应该发生的,有一次期中考试还因此差点没及格”。

1990年代,与潘建伟一起做“量子隐形传态”实验的一位同学说,他们在有生之年不会看到这项技术落地应用。

潘建伟与量子学说,算是“不打不相识”。1992年本科毕业,潘建伟在论文中向“不合常理”的量子力学理论提出了质疑,“我试图在论文中找个例证,来否认这个理论”。

也因为这次挑战,他迷恋上量子世界的奥妙与未知。继续攻读硕士的他,选择的方向是量子基本理论。

但那时的潘建伟已经知道,要破解“鬼魅般”的量子世界,单纯的理论研究远远不够。1996年,硕士毕业后,潘建伟选择到量子学说的“出生地”——奥地利,他入读因斯布鲁克大学,师从安东·塞林格。

塞林格的实验室,是量子实验重地。2022年,塞林格等三名科学家被授予诺贝尔物理学奖,“以表彰他们对纠缠光子进行的实验,证明了对贝尔不等式的违反和开创性的量子信息科学”。

值得一提的是,“证明贝尔不等式的违反”,正回应了爱因斯坦“鬼魅般的超距作用”。简而言之,科学家用实验证明了,量子纠缠是存在的,且“超距作用”并不违背狭义相对论(因为纠缠量子之间不存在信息交换)。

潘建伟曾经在多个场合回忆他与塞林格的第一次见面,那年他26岁。他记得,塞林格的办公室窗外就是阿尔卑斯山,景色很美。塞林格问他,你的梦想是什么?潘建伟回忆,青年的他张口就说:“我将来就想在中国建一个您这里的实验室,世界一流的量子光学实验室。”

塞林格对他点头,说,“很好啊。”

这时期,潘建伟的生命中还有另一件大事。1987年高考那年,他在日记里写下一个愿望,希望能娶一位高中女同学为妻。9年后,1996年读博那年,这位女同学答应了他。

1997年一次演讲中,潘建伟重提这事,说:“这么困难的事情我都做到了,还有什么事情不能做成呢!”

阿尔卑斯山下,春风得意少年心。

“墨子”问鼎

潘建伟是幸运的。1996年攻读博士,他很快参与起塞林格领导的一项重要实验。1997年,论文发表,标题是很简单的《量子隐形传态》(Experimental Quantum Teleportation),潘建伟是论文第二作者。

这篇论文,被《自然》杂志选入20世纪的“百年物理21篇经典论文”,成果与相对论的建立、DNA双螺旋结构的发现等并列。

要理解它为何意义重大,则需从1993年讲起。此前,爱因斯坦“鬼魅般的超距作用”被证实存在,于是在1993年,查尔斯·贝内特等六位科学家发表论文指出,存在一种机制,可以实现通过量子纠缠来传送“未知的量子态”。

紧接着,塞林格实验室,将这一设想实现。上述1997年的论文披露,他们通过量子纠缠的帮助,把一个光子的“未知、未测量的态”,传送到远处的另一个光子上。

在大众领域,这项技术名声大噪——但其中存在种种误解。由于该技术的灵感之一是爱因斯坦“超距作用”思想实验,许多电影及科幻著作,将它发散为超光速的瞬时“传送术”。这应了那句,“名声往往来源于误解。”

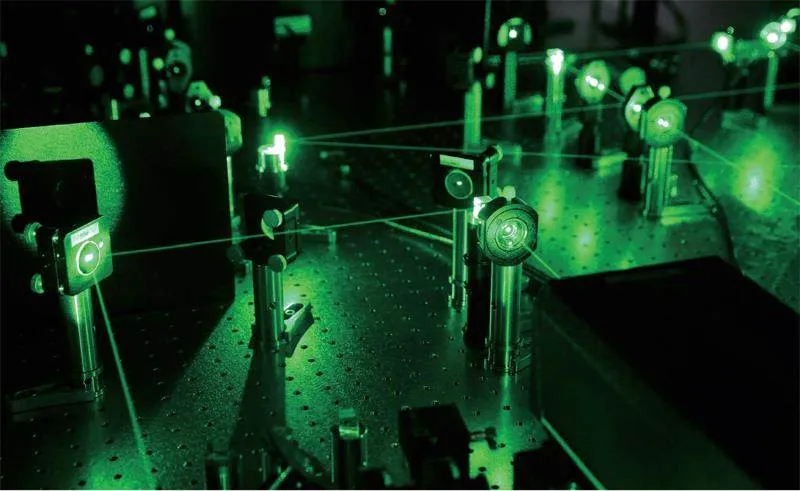

而在科研领域,量子隐形传态的意义来于,人们开始可以对微观粒子的量子状态进行主动的精确操纵。逐渐成熟的量子调控技术,催生了量子信息技术。

因此,《量子隐形传态》的成果,被公认为量子信息技术的“开山之作”。第二作者潘建伟,也从此名声大噪。

但这仅仅是一个好的开始。所谓的科研,不仅开头难,而且步步难。

没有人能预见未来,潘建伟曾在一次受访时说:“坦白讲,我们的研究是从是量子力学开始,起初并不是奔着量子信息技术去的,只是被一步一步推到了现在。”

他记得,1996年的实验室里,量子密钥传输距离只能做到几十厘米,量子隐形传态也只能传输30多厘米。潘建伟有一个要好的朋友,当时断言:在有生之年不会看到这项技术成为现实。

到了2017年,当潘建伟的团队真的用技术改变了现实,他提到的这位朋友“简直说不出话,觉得这是匪夷所思的事情”。

就像他花了9年时间追到妻子那样,潘建伟显然是一个长期主义的行动派。

博士毕业后,2001年,潘建伟回国任教,在中国科学技术大学组建了物理与量子信息实验室,他开启了一段“候鸟”时光。从2001年到2008年,他常年先后在奥地利和德国“两边跑”,重点学习了量子纠缠态的制备工艺,以及量子存储技术。

2011年,潘建伟以41岁当选中国科学院院士,成为中国当时最年轻的院士。

要介绍潘建伟的工作成果并不容易,不过,在量子通信领域,我们可以从最初“实验室里几十厘米”的传输距离出发,窥见在这条路上,潘建伟走了有多远。

早在2008年秋,潘建伟团队就在合肥建立了世界上第一个光量子电话网,实现了“一次一密”加密方式的实时网络通话。量子通信开始在一座城市的范围内落地。

青年的他张口就说:“我将来就想在中国建一个您这里的实验室,世界一流的量子光学实验室。”

2016年8月16日,“墨子号”量子科学实验卫星升空。潘建伟团队通过“墨子号”,在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发。此外,“墨子号”首次成功实现了从卫星到地面的量子密钥分发和从地面到卫星的量子隐形传态。

“不积跬步无以至千里”,这都不足以形容潘建伟,因为他将“几十厘米”扩展到了“天地之间”。

关于“霸权”

“墨子号”的成功,标识了中国成为量子技术“领跑者”的转变,也牢牢确立着中国“领跑者”的位置。实际上,潘建伟的这一想法早在2002年萌生。

2017年,一次受访过程中,潘建伟回忆这个“近似疯狂”的想法。这不仅因为量子信息技术在世纪初的中国近乎“天方夜谭”,而且连当时的欧美国家也没有类似的项目。为此,潘建伟备受质疑了一段时间。

“墨子号”成功实现所有的预定目标,令潘建伟长舒一口气。这个“无人区”被他闯出来了。

在接受新华社采访时,潘建伟曾说过这样一段话:“近代科学没能在中国诞生,中国人能不能赶上科学前沿、引领重大创新?”他接着说:“中国科研工作者都憋着一股劲儿,希望通过自己的努力证明,不仅在国外可以做得很优秀,在国内也能做出很好的成就。”

这些成就,还不是他的全部。“墨子号”的既定任务,大多与量子通信相关,而量子信息技术被公认为最重要的领域,是量子计算。

量子计算由大物理学家费曼提出。1981年一次演讲中,费曼再次用他那深刻又通俗的语言讲到,计算机面临一个危机,“现在的计算机用来模拟经典力学很成功,但模拟量子力学就会失败,因为计算量会爆炸”。

这是因为,量子力学中,同一个原因会产生不同的结果,所以只能以概率的语言描述。经典计算机中二进制的“开关”在模拟时,所需的算力和存储面临指数级增长的困难,几乎不可解决。

因此费曼提出,唯一的解决方法,是用量子体系去模拟量子体系。这么做的原因,是因为物质本质上遵循量子力学,所以,量子计算机可能在基础研究、生物分析和制药等领域,体现出远超经典计算机的性能。

因为在特定问题上拥有辗压级优势,2011年,量子计算被美国理论物理学家称为“量子霸权”。后来,这一表述被改为更温和的“量子优越性”。

2019年10月,谷歌AI量子实验室在《自然》发文称实现了量子优越性,成为第一个摘到胜利果实的团队。

谷歌采用高温超导电路量子计算芯片“悬铃木”,拥有53个有效量子比特,所执行的“特定任务”是“随机线路取样”问题(注意,量子计算机只在一些特定问题上有“优越性”)。谷歌宣称,“悬铃木”在这个任务上,比经典超算拥有十亿倍的性能优势。

当然,量子计算机与经典计算机,仍处在你追我赶的过程。后经IBM优化算法,在随机线路取样任务上,经典计算机已经可以追平“悬铃木”的计算性能。不过,这无碍于谷歌确实证明了量子优越性的存在。

一年多后,该领域迎来了潘建伟的团队。2020年12月,潘建伟团队的量子计算机“九章”在执行“玻色子采样问题”上,实现量子优越性,比最强超算“富岳”高效100万亿倍。

比起“悬铃木”,“九章”的优越性难以被计算机算法追平。因此,“九章”也被评价为,人类第一次实现无可争议的量子优越性。2023年11月,“九章三号”成功构建,发展出可扩展的量子调控技术,为具备容错能力的通用量子计算机的研制提供技术基础。

QCV7XdjhvUXIZewDPqm75OeA6ziSY/hr/Ovm8cqpa1Y=量子隐形传态的意义来于,人们开始可以对微观粒子的量子状态进行主动的精确操纵。逐渐成熟的量子调控技术,催生了量子信息技术。

需要说明的是,“悬铃木”属于超导量子计算机,“九章”则是光量子计算机,两者不能放在一起比较。2021年,潘建伟团队再发布62个量子比特的量子计算机“祖冲之号”,属于超导量子计算机。

也就是说,中国是目前唯一一个在两种路线的量子计算领域都实现了量子优越性的国家。这再度确立了中国“领跑者”的地位。

勇闯“无人区”

重担在身,难免疲惫,潘建伟并不回避这一点。

2017年,一次在西湖大学致词时,他曾说,从后台走向了世界前沿,“压力很大”。跟跑时只要紧跟着第一方阵就行了,如今“领跑”生怕被追上,害怕辜负大家的厚望。

潘建伟的压力来源,一方面固然来自国际竞争,另一方面,当科研走到了最前边,就不再只是一次次的突破,还可能有一次次的试错。而当下,如同半导体或AI等前沿领域,中美“科技竞赛”的阴影垂下,无所不在。

早在特朗普政府时期,美国就开始在量子信息技术领域实施技术封锁。最新的动态是,今年9月5日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布了一项临时最终规则(IFR),对关键和新兴技术实施管制,包括与量子计算、半导体制造和其他先进技术相关的管制措施。

可以预见,像潘建伟这样中国新一代“领跑者”的新叙事,注定要融入中美科技竞赛的元素。

但对于从事科研工作的青年科学家们,潘建伟依然鼓励他们勇闯“无人区”,也就是新兴领域。

今年3月,潘建伟受访时,对年轻人提出他的两条建议。

一是选择自己感兴趣的领域,“做一件事情,要有自己的兴趣。有兴趣就会有耐心,就能够长期坚持下去”。

二是选择一个新兴领域和在该领域活跃的导师,“进入一个新兴领域,是避免‘卷’的一个比较好的方式,因为该领域长满了科学的果子,研究者又不太多,跳一跳就能够得到……新兴学科一定处在活跃期”。