修改达尔文进化论的中国人,和他的生命微光

今年9月1日投入使用的人教版七年级《生物学》教材,提到了一种于1999年在云南澄江发现的昆明鱼化石,并出现了这样的话:“正是这条‘小鱼’,将已知最古老脊椎动物的纪录向前推了约5000万年。”

“人的祖先可能是鱼”,这一撼动世界的判断,是中国科学院院士、西北大学古生物学家舒德干率先于世界发现的成果。

百年来,关于生物进化与演变的形式,由达尔文在19世纪提出的“物种起源论”占据主流。“经自然选择,高等生物由低等动物演化而来”,不仅在当时是对上帝的一次迫击与叫嚣,更在从生物学演化到社会学的过程中,对现代文明产生了巨大影响。

作为三度翻译达尔文著作的中文译者,舒德干拾级而上,提出了他的命题:“物竞天择”背后的生物演化,除了偶然性之外,是否还存在一定必然性?

1999年,舒德干院士及团队首次在云南澄江发现了“天下第一鱼”,自此,脊椎动物成为首次登上演化舞台的新型动物类群。舒德干将这一过程命名为“三幕式寒武纪大爆发”。

五条人的歌《世界的理想》里有句歌词:“寒武纪大爆发之后,我们的祖先从大海里爬了出来。”人类的祖先来自大海——这一论断的有力证据,就在中国。舒德干团队发现脊椎鱼化石的云南澄江县帽天山地区,正好藏着5亿年前人类远祖的秘密。

2011年,舒德干当选中国科学院院士。近几年,“70后”的舒德干(现年78岁),在视频平台上更新视频,用通俗的语言讲述生物进化,成为一名科普博主。

视频里,他操着一口湖北口音浓重的普通话,英文单词有些音节独立,听起来朴实可爱。2022年,他获评“感动中国集体奖”的“银发知播”群体。

地球46亿年的漫漫历史长河充满了生命演化的奇迹,舒德干用穷尽一生的激情与探索欲证明,站在文明的更高视域,搞清楚人类如何而来,是为了更好地观照将来往何处而去。

“最严重的问题”

“进化”一词,在今天已被默认为由低朝高发展的事物规律,但在生物学上,进化其实未必意味着进步。

英文“evolution”一词源自拉丁文“evolvere”,指事物状态的逐渐变化和发展,是“生物在一代又一代的传代中,其形态等特性发生了变化”。

1859年11月,英国博物学家查尔斯·达尔文首次出版《物种起源》,提出人类是生物进化的产物,直击神创论,将上帝神话砸了个粉碎。不过,达尔文虽然认为现代人和类人猿有着共同祖先,却并未探究出人类器官是如何进化的。他自己也在《物种起源》里承认,“过渡物种化石的缺失”是个主要问题,并且,这“毫无疑问会导致最严重的问题”。

达尔文提到:“到目前为止,在志留纪(Silurian)底层以下几乎完全看不到含化石的岩层。”此处的“志留纪”,与后来人们说的“寒武纪”含义相似。

也就是说,“人类源自低等动物”缺乏直接的生物学证据。如果按达尔文所说,高等生物是逐渐由低等生物演化而来的,那么,演化过程中一定存在无数过渡类型。达尔文也承认:“可是我找不着。”

在这当中,寒武纪大爆发时期,成为探讨物种起源论的最关键一环。所谓“寒武纪大爆发”,指距今5.41亿年前的寒武纪时期,在相对短时期内发生的进化事件。后来的化石记录显示,绝大多数的动物“门”,都在这一时期出现 。

达尔文的理论已经足以让他名垂青史6eb2eee8c727db0ffaa41980dc7da7a941c5e495613f02497aa6bd4be7bc4d51。但作为达尔文三本著作的中文译者,舒德干也不乏对前人的反思。他感慨:“达尔文非常伟大,但他是个人,不是神,他会犯错误。”

对达尔文足迹的追随与求索,探索人类进化的谜底,成为了舒德干踏上古生物研究之路的核心动力之一。

舒德干认为,达尔文的一生与我国的孔子很相似:“也是三十而立,在30岁左右的时候悟出了生命树思想,又接着找到生命树形成的动力就是自然选择……到50岁整,1859年,发表了他的成名作《物种起源》。”

求学伊始,舒德干下定决心,“用自己的一生,探索达尔文留下的难题,希望在这一领域有所作为。”

沿着达尔文的足迹

人类的祖先来自大海—这一论断的有力证据,就在中国。

最早是在高中上生物课时,舒德干开始对进化科学产生“朦胧的兴趣”。18岁那年,作为湖北黄冈中学唯一一个考入北京大学的学生,他就读当时冷门的地质地理系古生物专业。那一届,加上舒德干,班上一共只有14名同学。

他记得,当时的北大课堂常常就达尔文留下的难题争论不休。达尔文主义早在晚清被严复引入了中国,但“物竞天择”的理念在社会学界流行,在古生物学领域,学界并未形成共识。

生物进化不仅存在偶然性,是否也应该存在其必然性?在达尔文研究里走得愈深,舒德干的好奇心越重。他想研究的是达尔文留下的大问题。

1970年,离开北大后,舒德干被分配到陕西彬县,教中学化学和数学。与他一起被分配的,还有他的女友、北大同级地球化学专业的陈苓。

在彬县,两人结了婚。舒德干后来回忆:“那是一段很接地气、很甜蜜的乡土生活,尽管艰苦,但十分愉快。”夫妇二人以志结伴,苦中作乐。在彬县的八年期间,他们的女儿和儿子相继出生,舒德干分别以“强”和“刚”字给他们取名,女儿也要“强”。

“文革”结束后,舒德干考入陕西本地的西北大学,继续深造。在西北大学期间,舒德干开始自学英语,在32岁“高龄”,从ABC字母表学起。

不过,舒德干重回学校的第一件事,是到图书馆借一部《物种起源》,再到旧书店买一本朱洗的《生物的进化》,然后“将自己埋在陋室里独自咀嚼玩味,自得其乐”。

舒德干享受这种“发现的乐趣”。多年后,他始终认为,40余年来,自己一直在“沿着达尔文的足迹潜行”。灯塔在前,航行不是为了推翻,而是为了突破和弥补。寒武纪大爆发如何缔造地球动物树?人类远祖的众多基础代谢器官在何时、由何种低等动物创造并传承而来?

1985年,在妻子陈苓的鼓励下,舒德干决定考取中国地质大学的博士,师从中国科学院院士郝诒纯。

在舒德干的生命里,至少有两名重要女性,对他的人生抉择产生了巨大影响。除了发妻陈苓,另一个就是恩师郝诒纯。

郝诒纯出生于湖北武昌,和舒德干算是老乡。郝诒纯出生的1920年代,恰逢国民革命在中国大地上燃烧,16岁那年,郝诒纯就加入了中国共产党。

2001年,在云南澄江动物化石库发现原始后口动物后,舒德干将该动物的属名献给他的母校地质大学,命名为“郝氏地大动物”,用以纪念他尊敬的导师郝诒纯。

跟随郝诒纯院士读博期间,舒德干出版了《寒武纪和早奥陶世高肌虫》专著,还先后获得了到美国、德国和意大利进修访问的机会。在国外游学期间,舒德干渐渐意识到:“我们与科学前沿隔离太久了。翻看文献发现,作者几乎都是外国人,中国人只充当配角。对外开放的国策,为中国学人提供了后来居上的绝好机会,我们再不能错失机会了!”

那段岁月,他常常陷入“痛心疾首”的慨叹里。回国后,舒德干成为西北大学教授。人生前四十余年所历所感的学术热情,在他体内深深埋藏,等待一个合适的时机激情燃烧。

渔夫与鱼

1998年12月,在西北大学地质系当教授的舒德干,带着博士生去拜访云南省地质研究所的老朋友罗惠麟和胡世学。一年前的夏天,罗和胡在昆明海口地区的耳材村进行田野考察时,意外发现了两块脊索动物的化石标本。

舒德干前来拜访的时候,两位老友邀请他参观了正在研究的标本。

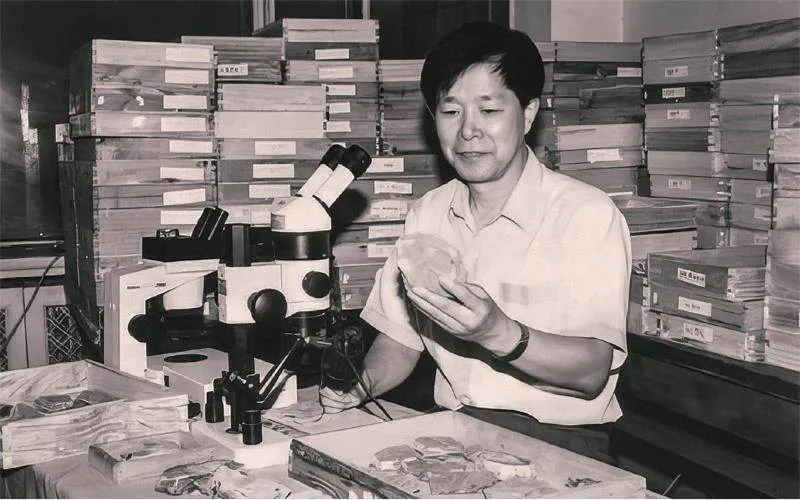

舒德干仅在显微镜下观察了不到一分钟,就两眼放光,说道:“这是世界上最早的脊椎动物!”专业直觉告诉他,昆明地区埋藏着早寒武世动物群化石的重要线索。

彼时,舒德干研究重心在“后口动物亚界”。后口动物,即口腔位于身体背面的一种特殊构造动物种类。在1990年代的十年间,舒德干以第一作者身份,前后8次在世界权威科学杂志《自然》上发表文章,逐步探索古老后口动物亚界谱系图。

他一直知道云南澄江保留着远近闻名的动物化石群,但1998年冬天那次拜访,第一次让舒德干萌生亲自前去探索的念头。

云南省澄江县东南边,坐落着一片名叫抚仙湖的淡水湖,湖泊东北角有一块形似帽子的凸出山峰,名为帽天山。五亿多年前,这里位于南纬11度。寒武纪时期的热带与亚热带气候,让这块土地适宜生物生长和换代,但澄江、昆明一带又是狂风经常光顾的地域。强劲的风暴和降水把海岸风化物推卷入浅海区,经过斜坡滑动,形成泥流。

泥流在海底的流动,将沿途动物生生吞没,并裹着它们一起流动。无数动物因此缺氧窒息而亡,尸体被埋藏了下来,最终形成了国际闻名的动物化石博览库。

那是一种大眼睛、单鼻孔、单一背鳍的脊椎动物,胸鳍与腹鳍连成一体,长约3厘米,虽然个头小,但已经出现了大脑、心脏和脊椎。

1999年冬天,舒德干首次带着团队抵达澄江,开启了一场“采石”之旅。

那段日子,一行人每天在一块块石头上如饥似渴地寻觅,在赤裸的风和阳光下采集了上万块石头。舒德干与学生们一同租住在附近的村舍,日出而作,日落不息,而是亮起灯继续求索。他将野外工作形容为“与农夫比肩”,这是一项浇灌和栽培的事业。

最后,经过初步遴选,刨去那些信息量少、没有价值的石头,最终,他们留下了百十块化石。舒德干将一种形态保存几乎完美的鱼类化石,带回了陕西。那是一种大眼睛、单鼻孔、单一背鳍的脊椎动物,胸鳍与腹鳍连成一体,长约3厘米,虽然个头小,但已经出现了大脑、心脏和脊椎。

“当时,动物躯体都是软的,澄江地区保留下来的不仅有它们的硬壳,连鼻子、眼睛、肠子等都依稀可见。这对于研究生物进化是非常有利的。”在西南的发现点燃了舒德干的热情,1999年春节期间,他将自己泡在实验室,沉浸在对化石的解密里。用他的话来说,那是一个让他“极度兴奋”的春节。

舒德干的研究室,在西北大学太白校区的科研楼十层,一个形似采石场的办公室内。大大小小的碎石、一摞摞装着化石样本的木箱,占据了大半个房间。

对鱼标本的钻研和剖析,让舒德干渐渐梳理出人类远祖进化的模样:低等脊索动物,比如文昌鱼,“没有头、没有脊椎”,他称之为一种“过渡类型”;发育到第二阶段,产生了脊椎软骨,第三时期,软骨就变成了硬骨,最后,这些骨头全都靠在一起。“在胚胎学里面,我们在母亲肚子里面第二期的脊椎就是这个样子。”

研究结束后,舒德干将两枚标本分别命名为“海口鱼”和“凤姣昆明鱼”。“凤姣”是他母亲的名字,寓意是人类之母,甚至是整个脊椎动物大家庭之母。

这两条距今约5.3亿年的鱼,可以被认为是现代所有脊椎动物的祖先。

1999年11月4日,舒德干在《自然》杂志将自己发现的寒武纪生命大爆发秘密公布于众。

成果一发表,震惊国际学界。《自然》杂志在《逮住天下第一鱼》的专题评论中写道:“舒德干等人发现的两条鱼——是学术界期盼已久的早寒武世脊椎动物,填补了寒武纪生命大爆发的重要空缺。”

彼时,“一炮而红”的舒德干已经54岁,比达尔文出版《物种起源》的年龄还要大些。

“有穿透力的激光”

将大半生投入对脊椎动物起源的研究,到了中晚年,舒德干自己的脊椎也开始出现问题。

他患上了严重的颈椎病。由于长期伏案读书,埋头在显微镜下观察修理标本,他的脊椎受到了压迫,椎间盘朝里收缩,将柱状脊髓压缩成了串珠状。

舒德干笑着看待自己的病痛,甚至还曾对学生打趣:“鱼类是没有颈椎的,你发现了鱼的祖先,那是不是要受点惩罚?”

对于生命的无常和韧性,他始终怀以一种向上的达观与幽默。既然人类已经走到今天,求索来历和起源,究竟还有什么意义?如果不享受过程,这份事业很难延续下去。

1999年夏天,两篇重要文章发表后,舒德干在日本做报告时病情加重,无法动弹。从日本回国的飞机上,他不得不一直半蹲着。次年8月,他接受了“后开门”手术,挽救“串珠状脊髓”。

舒德干笑着看待自己的病痛,甚至还曾对学生打趣:“鱼类是没有颈椎的,你发现了鱼的祖先,那是不是要受点惩罚?”

“手术十分危险,稍有不慎就会导致颈部以下身体完全瘫痪,但不做无异于等死,我决定赌一把,冒险做手术。”他说。

术后,在妻子陈苓和助手的陪伴下,舒德干带着护脖,坚持去了野外。那一年,他们成功得到了已知最06acfd42c28108d4235ba8d6521ee6269ef7f63b5bb62a3633b8b604731325d6古老的尾索动物化石“长江海鞘”。这是一种后口动物亚界的新门类,舒德干将其命名为“古虫动物门”。

科研工作是拾级而上的,但多数时候,科学家需要忍受孤独。对舒德干而言,孤独不是在实验室里的苦熬,也不是面对枯燥的论文,而是当自己翱翔在无人知晓的化石密码里,另辟蹊径时,他的兴奋只能先在孤独的星空中炸开,在脑海里绽放烟花。

多年来,他习惯睡觉前躺在床上想问题,想着想着就进入了梦乡。第二天6点准时醒来,他一边赖床,一边思索。有时脑海里的迷宫忽然找到了出路,他就从床上跳下,找支笔,把要点记下,才心满意足地推上那辆破旧的永久牌二八自行车出门上班。

回顾过去,舒德干说,一个人的精力、能力和生命都有限,只能有的放矢。“我不欣赏光芒四射的火炬,也不想做探照灯光,而一味沉醉于做有穿透力的激光。结果,运气较好,在一些紧要处多穿透了几层。”

科学与人类的普遍福祉与关切息息相关,一切复杂问题,都可以回到一个最简单的目标和初心。

2022年6月,舒德干在视频平台B站开设了“我们从哪里来”专栏。年过七旬、已经是中国科学院院士的他,在视频里依旧热情饱满。他有时掏出被称为“天下第一鱼”的昆明鱼化石,有时拿出书讲解《物种起源》,总之,一遇到跨越亿年的生物进化问题,他就精神昂扬。

舒德干自己则解释:“孤独的一滴水极易干涸,消失于无形;若有幸汇入江河,则有望汹涌澎湃。俏也不争春,但爱花满园,这是我做科普工作的初衷。”