“嫦娥之父”欧阳自远,奔向月亮

院士去做科普,会不会“大材小用”了?2021年,欧阳自远被问到这个问题。

白发苍苍的老人听罢有些着急,赶紧说:“这没什么,院士没什么高贵的。我们既然熟悉、了解,就应该把这些知识系统地整理好,告诉广大公众。”他将科普视为理所应当。

这一年,欧阳自远已经86岁了,依然每天早上五点半起床、晚上11点睡觉,一心扑在工作上。忙的时候,他就在办公室吃外卖,眼睛盯向电脑屏幕,利用午饭时间准备下一场演讲。

他的演讲经常以这么一句话作为开场:“搞月亮究竟对我们国家的发展有什么实质意义?我有责任和义务向大家汇报。”

故事回到20年前。2004年,中国月球探测一期工程立项,人们赋予了它一个浪漫的名字:嫦娥工程。

在幕后推动嫦娥工程落成的,正是中国科学院院士、天体化学与地球化学家欧阳自远。后来,他担任中国月球探测工程首位首席科学家,为中国探月工程制定了“探、登、落”的长远规划与“绕、落、回”的近期目标。

很多人称欧阳自远为“嫦娥之父”。

这20年来,从嫦娥一号到嫦娥五号,中国探月工程按照欧阳自远的设想,圆满完成了“绕、落、回”三步走目标,建立起完善的探月工程体系,走出了一条属于中国人的探月之路。神话故事里“嫦娥奔月”的浪漫,成为现实。

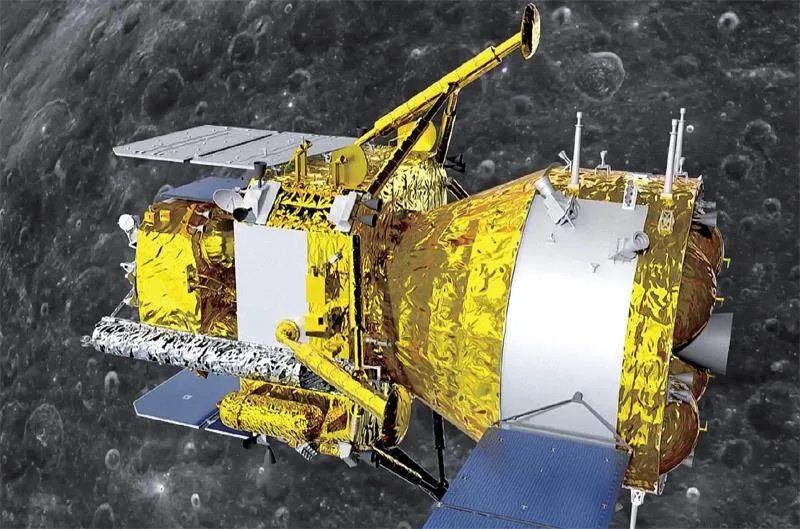

2024年6月25日,“嫦娥六号”返回器准确着陆于内蒙古四子王旗,带回了来自月球背面的土壤样本,标志着我国航天技术的进一步突破。

此前人类一共对月球进行了10次采样,采样点均位于月球的正面,而“嫦娥六号”对月球背面的采样,是人类首次。这些月壤中,或许就隐藏着人类未知的宇宙奥秘。

到月亮上去,这是欧阳自远从年轻时就怀有的梦想。早在新中国成立之初,一穷二白、百废待兴,年轻的欧阳自远便开始久久地仰望星空。几十年苦苦追求,终于梦想成真——这是一位科学巨匠的圆梦之旅,恰也是一个国家的腾飞之路。

“唤醒沉睡的高山”

“太空时代”这四个字,欧阳自远头一次在报纸上看见,不知道它意味着什么。

彼时是1957年10月4日。苏联成功发射人类历史上第一颗人造卫星“斯普特尼克1号”。消息传来,举世震惊。人类第一次亲手改变了夜空的样貌,世界各大报刊争相报道,称“斯普特尼克1号”的成功标志着“人类的空间时代已经来临”。

欧阳自远此时22岁,在中国科学院地质研究所读研。

此时,新中国刚走上工业化的征程,然而工业化所必需的原材料——各种金属矿产资源和石油却极为稀缺。报考大学前,欧阳自远经常听见广播中传来国家的呼吁:“年轻的学子们,你们要去唤醒沉睡的高山,让它们献出无尽的宝藏。”在此感召下,他叩响了地质学的大门。

那年夏天,为了完成研究生论文,欧阳自远独自前往安徽和湖北的矿区开展地质调研。

日子是极其艰苦的。白天,他在狭小、潮湿的坑道中观察矿脉、记录岩层;夜晚,他在摇曳的灯光下整理、思考。他后来回忆说,地质勘测“就像蚂蚁一样在大地上爬”。

到了秋天,苏联人造卫星发射成功的消息轰动了全球。新闻标题上“太空时代”四个字,对欧阳自远来说是个完全新鲜的概念。他查阅俄文和英文资料,迫切想知道:“太空时代”是什么?美国和苏联为什么要研制人造卫星?人类为什么要到天上去?

1950年代,冷战格局之下,美苏两个超级大国对太空领域的竞相探索,其实是核军备竞赛领域的某种延伸。苏联升起的这颗人造卫星,对美国构成重大的军事威慑——苏联既然能将人造卫星送上太空,自然就能将原子弹或氢弹投射到大洋彼岸。

白天,他在狭小、潮湿的坑道中观察矿脉、记录岩层;夜晚,他在摇曳的灯光下整理、思考。他后来回忆说,地质勘测“就像蚂蚁一样在大地上爬”。

青年欧阳自远对太空探索的向往,来源于一种更原始的科学好奇。他想,当下的地质勘测,是用人的双脚去丈量大地,那么未来某天,人类是不是可以像卫星一样飞到天上,更宏观而完整地观测地球?未来某天,人类是不是可以去探索其他星球的地质结构,与地球对比?

欧阳自远敏锐察觉:这天上的东西,似乎与自己在地下的工作存在千丝万缕的联系;而迟早有一天,中国人必然也会踏上探索太空的旅途。

往后几年,他如饥似渴地搜集着美苏太空竞赛的公开资料。愈是关注,他愈是着急。世界上两个超级大国竞相以举国之力支持对太空的探索,技术突破速度快得令人眼花缭乱。而此时贫乏的中国,只能做个旁观者。

这十几年间,欧阳自远一边关注太空,一边完成对核物理学的系统性学习。他在中国科学院地质研究所所长侯德封的指导下,开始从事核子地质学的研究。因为同时掌握地质学和核物理学的专业知识,1964年年初,欧阳自远被委以重任,负责中国地下核试验的选址工作。

选址工作意义极其重大,周恩来总理曾亲自指示:地下核试验不能“冒顶”,不能“放枪”,更不能有污染。时任国防科委副主任张爱萍更是严肃地对欧阳自远说:“如果地下水被污染了,你我都是历史的罪人!”

“这是多么大的压力啊!”将近60年后,白发苍苍的欧阳自远回忆起这一刻,眼神却明亮起来,爽朗地笑了。他觉得,当一个人把自己的目标、追求与国家命运紧紧联系在一起,就能拥有无限的推动力和积极性。

周恩来总理曾亲自指示:地下核试验不能“冒顶”,不能“放枪”,更不能有污染。时任国防科委副主任张爱萍更是严肃地对欧阳自远说:“如果地下水被污染了,你我都是历史的罪人!”

“有了这个劲儿,天大的困难都能克服。”

“将来一旦要做,我就能做”

中国仅有两次的地下核试验,欧阳自远都参与其中,对此的勘测与研究工作花费了近十年之久。忙碌之下,他对太空的向往从未熄灭。只要一离开勘测现场,欧阳自远就抓紧时间研究地球以外的物质。

然而,仅仅依赖他国的公开资料来研究是十分被动的,怎么办?欧阳自远随即想到,尽管中国科学家没法上天采集样品,但天上会掉下东西来——那就是陨石。

欧阳自远人生中第一次见到陨石,是1958年在广西南丹发现的一种无法熔炼成钢铁的“铁矿石”,放在显微镜下观察,得到的发现,让欧阳自远兴奋不已,这不是铁矿石,而是天上掉下来的铁陨石。

这块石头,让欧阳自远的研究视野向宇宙更近了一步。此后,他到处搜集陨石,成为中国最早开始研究陨石的科学家之一。

1976年3月8日15时,在我国东北落了一场罕见的陨石雨,一百余块陨石砸落在吉林市北郊附近达500平方公里的区域,其中最大的一块陨石有1770公斤重,砸穿冻土层的同时,掀起一团高达50余米的蘑菇云状烟尘。

科学家们立即赶往现场,中国科学院让欧阳自远负责对吉林陨石的综合研究。

欧阳自远组织了全国三十余家单位、百余名科研人员参与,剖析吉林陨石从形成到坠落的历史,并提出了世界上最完整细致的陨石形成演化模式。他们的成果,给研究太阳星云凝聚过程提供了新的证据,对了解太阳系的早期演化过程具有重要意义。而欧阳自远由此写出的《天体化学》,成为中国天体化学领域的开山之作。

尽管研究对象从矿脉转向了陨石,但是欧阳自远经常解释,自己这个地质专家“并没有转行”。他说,我研究天体,“其实也是为了研究天上的地质”——这个梦想在几十年中一直引领着欧阳自远的航向。他始终坚信,国力与技术水平一旦成熟,中国人一定会登上月球和火星。

而在这一天到来以前,欧阳自远能做的,就是“先把研究做起来,剖析美苏的路子什么是好的,有什么经验教训”。

漫长的研究岁月中,他给自己定下目标:“将来国家一旦要做,我就能做,立刻就可以(把方案)拿出来。”

“请他们了解”

月球是地球唯一的天然卫星,是距离地球最近的地外天体。人类要走向深空,月球就是哨站,是跳板,是必经的第一道关卡。

1978年,美国国家安全事务顾问布热津斯基访华,带来了一份礼物——“阿波罗”号宇航员从月球采回的一小块岩石样品。这块珍稀的月岩,被中国科学院转交给欧阳自远剖析、研究。

正是这块月岩让欧阳自远发觉,月球的战略意义和科学、经济价值不可小觑,中国人对月球的探测计划势在必行。

时间来到1992年,这一年,中国载人航天工程立项。技术趋于成熟,欧阳自远终于看见了中国启动月球探测的希望。

欧阳自远所递交的探月计划在当时饱受争议。电视台镜头中,欧阳自远平静地叙述这段往事。“公众不了解,唯一的办法,请他们了解。谁去做?我们。”

1993年,他撰写了一份将近两万字的《我国开展月球探测的必要性与可行性》报告书,提交给“国家高技术研究发展计划”专家组。

专家组要求他再递交一份正式报告,请他在报告中说清楚的第一个问题,就是中国究竟有没有必要做月球探测?或者,可不可以等到国家富强了再做?

欧阳自远所递交的探月计划在当时饱受争议。有人质疑他的初心,说他是“哗众取宠、好大喜功”。

普遍的反对理由有两个。首先,中国还是个发展中国家,地球上的事情还没搞清楚,怎么就要去研究月球的事儿?其次,1970年代的美苏已经在月球探测上取得了不少科学成果,中国人再去,又能比人家高明在哪儿?

电视台镜头中,欧阳自远平静地叙述这段往事。“(这些)对我的情绪没有打击。”他说。

“公众不了解,唯一的办法,请他们了解。谁去做?我们。”他说得简洁轻快,铿锵有力。

于是,从1993年开始,除了科研工作以外,欧阳自远还频繁奔走于各地,演讲、呼吁。他的笔记本电脑中存放了20多个版本的演讲稿,演讲对象上至国家部委办的领导人,下至小学生,还有国防科工委、中国科学院相关研究所、总装备部、航天集团公司、各相关高校,欧阳自远都一一去科普、讲解、说服。

即使是探月计划启动以后,欧阳自远的名字依然频繁出现在报纸刊物上。此时,他早已被评选为中国科学院院士,却依然站在一线,孜孜不倦地解答着围绕探月计划的种种疑惑。

2004年,有记者问他,月球探测是否会是一种巨大的消耗?欧阳自远举例回答,美国的阿波罗工程尽管规模浩大、耗资庞大,但同时带动了20世纪六七十年代液体燃料火箭、微波雷达、无线电制导、合成材料、计算机等一大批高科技工业群的产生,给社会创造了巨大的工业繁荣和经济效益。

还有人问,探月计划中一部分科学目标是在重复以前别人做过的工作,怎么看这种“重复”?欧阳自远答,尽管目前各国的探月成果资料是公开的,但很多核心和原始的数据却不会随便示人,这就要求我们有一些必要的重复。

此时的欧阳自远已近古稀之年,头发依然是乌黑的,回答永远坚定、从容,严谨而流利。这些话语已经在他心头徘徊了太久,这个去往月球的梦想,在欧阳自远心中已经酝酿了整整45年。

“绕起来了”

2004年1月24日,中国月球探测一期工程——绕月探测工程(也称“嫦娥工程”)项目立项。随即,国家成立了绕月探测工程领导小组,任命了总指挥栾恩杰,总设计师孙家栋,以及首席科学家欧阳自远。后来,他们三人被媒体称作“嫦娥工程铁三角”。

首席科学家的职责与使命,在于指导中国月球探测的近期目标与长远规划,设计月球探测的科学目标和载荷配置。更生动一些,用总设计师孙家栋的话来说:“去不了月亮,我负责。到了月亮以后,你看什么、拿什么、干什么,欧阳啊,这是你的事。”

探月,究竟探什么?早在项目论证阶段,欧阳自远团队就曾在《中国开展月球探测的发展战略与长远规划研究》的报告中,将中国月球探测分成了三个阶段。这三个阶段简称“探、登、落”,其中第一阶段的三步走,简称“绕、落、回”。

用总设计师孙家栋的话来说:“去不了月亮,我负责。到了月亮以后,你看什么、拿什么、干什么,欧阳啊,这是你的事。”

2007年10月24日,18时5分4秒,“嫦娥一号”绕月人造卫星在西昌卫星发射基地成功发射升空。然而,人们的心依然紧绷着。升天只是第一步,探测器必须以合适的速度、距离抵达月球附近,被月球引力俘获,环绕月球轨道运行,才算真正完成探测任务。

13天14小时19分以后,“嫦娥一号”在太空中行驶了206万千米,终于抵达月球轨道附近。

决定成败的时刻来了。

欧阳自远心脏怦怦直跳,手心冒汗。测控大厅中只能听见键盘的敲击声,空气似乎凝滞了。

忽然,大厅传来声音:“‘嫦娥一号’被月球抓住了!”

掌声如惊雷炸裂,人们拥抱在一起。欧阳自远却悄悄对c1Fe7el/shOAsfpInefwYuD1+YPiRn415hA3IHHIjLY=孙家栋说:“请测控系统再核查一次吧。”

几分钟以后,传来的依然是好消息:“‘嫦娥一号’正在环绕月球的椭圆轨道运行!”

欧阳自远与孙家栋紧紧拥抱,对着电视采访镜头,他流着眼泪,只会语无伦次地说:“绕起来了,绕起来了。”

2009年3月1日,“嫦娥一号”完成了它的使命,在丰富海区域完成受控撞月,长眠于此。“嫦娥一号”绕月期间,欧阳自远把它传回的数据提供给国内52所高校、21个研究院所以及全世界科学家分析解读。基于“嫦娥一号”绕月人造卫星探测结果发表的研究论文达300余篇。

2020年11月24日,“嫦娥五号”升空。12月17日凌晨,“嫦娥五号”返回器带着1.73千克月壤和月岩碎块返回地球。至此,历经13年、6次任务,欧阳自远当初制定的“绕、落、回”圆满完成。

2024年6月25日,“嫦娥六号”实现了人类历史上首次月球背面采样返回,这不仅是中国航天技术的一次巨大飞跃,也是全球探月史上的重要里程碑。

中国的下一个目标,是在2030年之前实现载人登月——这正是欧阳自远当初制定的“探、登、落”的第二阶段目标。

欧阳自远89岁了,他如今的心愿是保持健康,亲眼见证这一天的到来。