陈氏六姐妹(下):六女陈己同

在南开遇见一生的爱人和朋友

1909年,陈己同出生于四川奉节(今隶属重庆市)。陈家父母都很忙,而且在重男轻女的时代,他们对六女并不太在意,所以没给她取名。几个女儿的字,是按甲乙丙丁戊己排下来的。小时候六女没有名,只有字己同,家里人就叫她“小六”。陈己同和四姐、五姐一样,都是从北京女子师范高等学校附小读起,读到附中。1928年陈己同中学毕业,她和闺蜜阮冠世是班里成绩最好的学生,都被保送女师大。但两人都放弃了这个机会,考取了南开大学。陈己同入数学系,阮冠世入物理系。

陈己同性格豪爽,比一般女生勇敢许多,课堂上常大大方方地举手提问,若对自己的考试成绩有疑惑,也敢大胆去找老师问个究竟。她还是学校女子篮球队队员。阮冠世则性格腼腆,但非常好强。她容貌姣好,聪明有才,只可惜体弱多病,同学们说她是南开园里的林黛玉。

入学后不久,她们俩分别被班上的同学推选为理学院学生会委员。学生会经常搞些学术活动,如出版理科学报、组织读书报告会、邀请校内外专家学者作报告等。就这样,她们和几位高年级同学——物理系女生叶恭绍、男生吴大猷以及数学系的陈省身、吴大任等人熟悉了起来。吴大猷第一时间追上了“林妹妹”阮冠世。不久,陈己同和吴大任也彼此产生了好感。

1930年夏,吴大任、陈省身大学毕业。毕业生中被列为最优等的有三人,分别是吴大任、陈省身和化学系的张志基。巧的是张志基家和陈己同家是姻亲,张志基曾与陈己同全家同住一宅三年时间,陈己同投考南开大学正是受到他的影响。为了对三人表示祝贺,陈己同送给他们每人一把折扇,折扇一面是她母亲的画,另一面是她父亲的诗。

也是这一年,清华大学开始招收研究生,吴大任、陈省身前去报考,双双被录取。第二年,德国一位数学大师到北京大学讲学,共分六讲。吴大任、陈省身每次都进城听讲。当时,陈己同因神经衰弱常常失眠,只得休学,正在北平的家中疗养。吴大任和陈省身便邀陈己同一起去听讲。陈省身比陈己同小三岁,和陈己同早夭的弟弟同龄。陈己同便把他当成是自己的弟弟。每逢周末,陈己同、陈省身、吴大任三人就凑到一块玩。

陈省身的睡眠质量极好,他说自己不仅入睡快,而且从不做梦。他教给陈己同一个帮助快速入睡的方法:睡觉时闭上双眼,却要用意念将闭着的眼睛盯向鼻子。陈己同按他说的办法试过,有时奏效,但坚持下去实在太难了。

休学一年后,陈己同回到学校,与她同班的都是一些陌生的同学。阮冠世已随吴大猷赴美留学,叶恭绍已转学学医。她正感到寂寞,此时吴大任突然从清华回到南开,这让她十分高兴。

原来,吴大任不认同清华导师提出的研究课题,研究积极性受到挫伤。南开数学系创始人姜立夫教授了解到这一情况,便问他愿不愿回母校发展,吴大任当即表示同意,马上中断在清华的学业回南开当助教。由此,他和陈己同从同学关系变为师生关系,陈己同经常像开玩笑似的,左一个“先生”右一个“先生”地称呼他,两人之间的感情也变得更加亲密了。陈己同帮吴大任誊写他正在翻译的《代数论》书稿,吴大任为她辅导“函数论”。闲暇时间,两人还会一起赏析优美的古典诗词。

1933年,吴大任考取了中英庚款留学生,9月起程。暑假期间,陈己同没回北平,紧张地帮吴大任打点行装,并亲自送他到上海。他们做好了分别三年的准备。

关于吴大任与陈己同之间的恋情,吴大任在南开商学院读书的哥哥吴大业知道得最清楚,他一百个赞成。一次给父亲写信时,吴大业顺便说了这件事。父亲读了信非常高兴,可是吴大任已经前往英国留学,要三年后才能回来,老人家心里着急,希望儿子的婚姻大事能早点定下来,便写信委托自己在天津的二妹,即吴大任的二姑妈,帮助主持一个订婚仪式。

吴大业买来一对订婚戒指,其他的一切则由二姑妈操办。二姑妈将陈己同在北平的父母请到天津来,两家人聚在一个大饭店里,吃了顿饭。陈己同父母对未来女婿早就很熟悉了。吴大任在清华读书时曾多次去他们家,他们早就看中了这个又聪明又规矩的年轻人。陈韬一共六个女婿,他对每个女婿都有一番比喻,他把这个最小的女婿比作“一块玉”,“一块真玉”。

对于这场没有男主角的订婚仪式,陈己同、吴大任的同学们都感到挺新鲜的,打趣说:“吴大业是未婚夫的代表!”仪式举行后,陈己同立即用英文给吴大任发去一封电报:“我们已订婚。”

随吴大任出国进修,夫妇合作翻译经典数学著作

吴大任到伦敦刚半年多,就给陈己同来信,邀她毕业后也到英国读书,陈己同欣然同意。1934年1月陈己同大学毕业,立即乘船抵达伦敦。吴大任已经为她在自己租住的旅馆内另租了一间房。

陈己同也在伦敦大学注册为研究生,但由于学习时间不够,陈己同无法拿到一个学位,只选修了几门课。吴大任原先怕影响陈己同的学业,并没打算马上结婚,可是后来为了节省开支,他们还是在英国登记结婚了。两人从各自租住的旅馆单间搬入家庭公寓,这样,吴大任一个人的公费补助就足够两个人的生活,还可以交纳陈己同的学费。

他们婚后生活得很幸福,但吴大任对伦敦大学的师资力量非常失望。中英庚款董事会规定:公费三年,到第三年时可转赴其他国家。当时陈省身就读于德国汉堡大学,吴大任写信向他谈了伦敦大学的情况。陈省身马上回信说,汉堡大学数学系蜚声世界,师资阵容十分强大,希望他来汉堡。

吴大任顺利通过答辩,获硕士学位后,立即偕陈己同来到汉堡大学。本来吴大任可以申请博士学位,但若读博士,就必须修一年半的副课课程。陈省身、陈己同都劝他申请学位,他却坚决不同意,说:“这样做论文的时间就少啦,我只要学会做研究,有没有学位没关系!”

吴大任的口气非常坚定。就这样,他和陈己同以访问学者身份在汉堡大学听课。连导师都为他深感惋惜。其实有导师帮忙,一切还是可以补救的。只是吴大任性格过分认真,对学位太淡泊,又急于按时回国,用陈省身的话来说,他把“博士”藏在囊中了。

1937年初夏,吴大任接到武汉大学的聘书。不久后,他和陈己同起程回国。两人利用在意大利等船的那一个月,开始了第一次合作——用白话文翻译德国数学家克诺普的《函数论》。此前,我国所有数学译作使用的都是文言文,他们要首次创造一些白话文的专用名词,这种尝试使两人感到兴趣盎然。后来,《函数论》中译本出版,成为我国第一部白话文数学译著。

直到上船后,他们才从广播中得知,祖国发生了卢沟桥事变,平津沦陷……两人回国的欢快心情一下子被全部击碎!他们惦念着祖国人民,牵挂着家乡亲人,在船上度过了沉重而又焦虑的漫长旅程。

陈己同随吴大任从香港回广东肇庆省亲。按照家里的规矩,吴大任初次偕妻子回来,理应拜告祖先,而父亲却说:“改跪拜为鞠躬礼吧!”同父母弟妹们团聚数日后,吴大任夫妇便到武汉大学报到。吴大任任数学系教授。陈己同被安排到学校附设的机械专修科学校当教师。

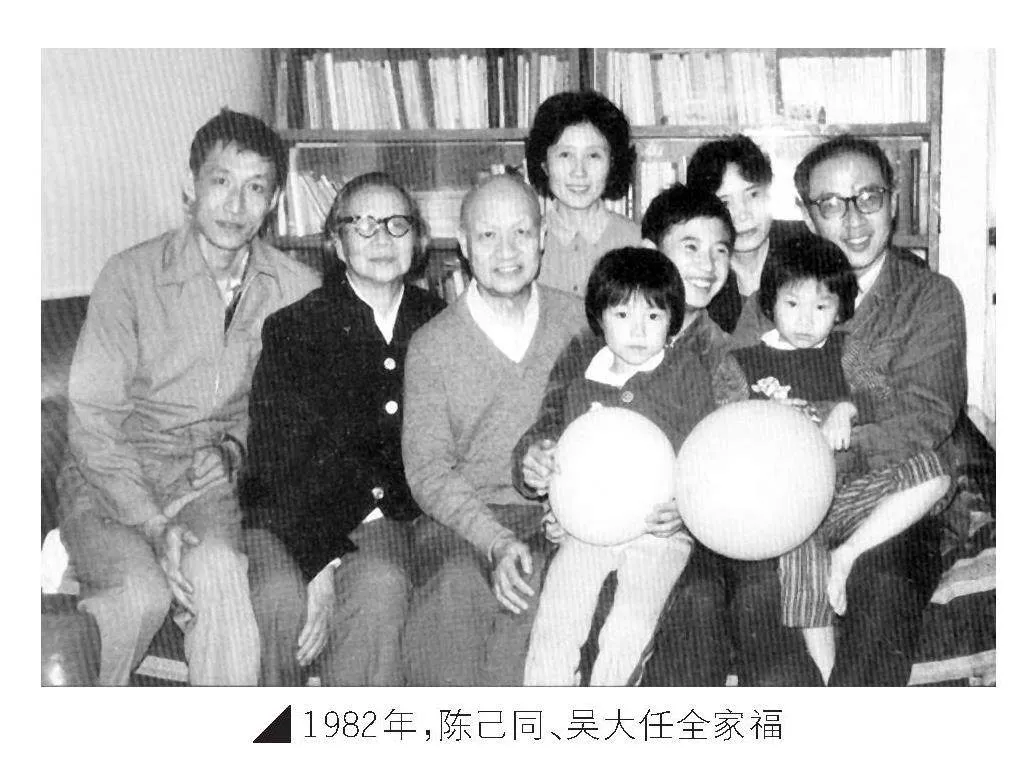

几年时间匆匆过去。1946年夏,全国大学纷纷复校,吴大任收到了南开大学的聘书,一家四口回到了天津。由于吴大任是难得的人才,所以学校特许他们夫妻俩可以同时在校任教(当时一般是不许的)。吴大任任数学系教授,陈己同被聘为数学系副教授。

新中国成立后,吴大任担任南开大学教务长。他全身心投入工作。教务长不能脱离教学实践,他坚持上课,并到理科各系听课,还要随时接待来访者。无论工作多忙,无论什么时候,哪怕正在家中吃饭,他都坚持来人必接待,有电话必接,能当场解决的就马上解决——有些事甚至是端着饭碗解决的。人们都说:“吴大任好找!”陈己同全力支持丈夫的工作:“我们家是‘门虽设而常开’!”1952年,陈己同也被评为数学系教授。

1961年,吴大任被任命为副校长,当时的校长是杨石先。“文革”中,吴大任受到了冲击,陈己同也没能摆脱牵连,不过与她的几个姐姐相比,她还是幸运得多。1979年,南开大学在教师住宅区北村盖了六幢高知楼,以解决老教授和“文革”后新晋升的正副教授的住房困难问题。学校分给吴大任一套一百平方米四室一厅的居室。他们的次子吴喜之也是南开数学系教师,一家五口三代,四居室仍有诸多不便,三年后,学校再次给他们家调房,他们搬到了东村44号居住。

最惬意的时光:侍弄花草,演唱昆曲,照顾丈夫

与东村44号毗邻的43号,正是校长杨石先的住宅。杨校长闲暇时喜欢栽花植树,他家前院因此落成了一个花团锦簇的“月季园”。望着美不胜收的“杨家花园”,吴大任、陈己同艳羡不已。吴大任兴致很高,亲自设计搭造了一座穹形花棚,营造出一个美丽的小花园。陈己同不无得意地说:“天津风景最好的是南开园,南开园里景色最好的地方要数‘杨家花园’和‘吴家花园’!”

吴大任退休后开始了向往多年的新的学术生涯——翻译数学著作。20世纪80年代中后期,他完成四部经典数学著作的翻译工作。然而,和陈省身、吴大猷相比,他显得有些默默无闻,经常有人这样对外介绍吴大任——“陈省身的同学,吴大猷的堂弟”。这种称谓往往让陈己同感到不快,而吴大任却总是报以宽厚的微笑。

衰老过早袭来,吴大任双耳失聪且日益严重。退休后的陈己同除了照料他的生活、工作外,也开始从事一项向往多年的活动——唱昆曲。成长在书香世家,她从小同五姐一块儿学昆曲。自从搬到东村,房子宽敞了,她便同校内外十几名昆曲爱好者组成一个“甲子曲社”,每月在她家活动两次。每当“甲子曲社”活动时,吴家窗子就传出悠扬的箫笛声和婉转的唱腔……“甲子曲社”的活动丝毫没有影响吴大任在书房的工作,因为他的双耳已经完全听不见了。

侍弄花草,演唱昆曲,照顾丈夫的生活——这是陈己同最惬意的一段时光。

更让陈己同高兴的是,她曾邀请诗词大家叶嘉莹来“甲子曲社”参加活动。叶嘉莹果然来了,这对“甲子曲社”的主人来说是多大的光荣啊!

20世纪90年代初,吴大任接到国内某出版社的邀约,请他和陈己同合译一部德国数学大师的著作。他俩十分清楚这部著作翻译起来有很大的难度,但在出版社的再三请求下,同时为了填补国内这一空白,吴、陈还是答应了。

试译一章后,他们发现这部著作可真称得上是“天书”。书中的非数学语言,如哲学、天文学、心理学、生理学、地理学的内容,比比皆是。物理等领域的内容甚至多于数学推理。为此,他们不但要查阅多种工具书,还需请教有关方面的专家。另外,这本书的注释极多,注释部分字体又特别小,读起来非常吃力,需要使用放大镜。

翻译这部书,让两位八旬老人感到疲惫不堪,他们只好放慢进度。可是出版社催得很紧,迫使他们又尽可能地加快进度。夫妇二人认为,既然已经答应了出版社,就要信守诺言。他们就这样硬是坚持了下来。

当翻译工作接近尾声时,吴大任突然感觉视力急剧下降,视野大大缩小,陈己同连忙陪他去医院检查。检查结果不容乐观,他患的是青光眼,并且已经到了晚期,虽然做了激光手术,但也无济于事。此后的翻译工作只得由陈己同一人来承担,最后的校对则是吴大任的一个老学生帮助完成的。

吴大任一向以工作为生命,眼睛忽然患病,让他不能读书、写字,一下子丧失了工作能力,他感到从未有过的痛苦。吴大任性格内向,失明后变得更加沉默寡言,把巨大的痛苦深深埋入心底。面对突然降临的变故,陈己同内心的苦楚也难以言表。可是她不能轻易流露出来,反而要以豁达、乐观的情绪来感染他、鼓舞他,让他尽可能生活得愉快一些。每天,她都陪着吴大任在校园内散步。散步地点选的是离家不远、通向马蹄湖中心岛的那条小道。这里没有车辆穿行,安全幽静,还有两排石凳,累了可以休息。为了增添一些乐趣,陈己同提出边散步边比赛背古诗。比赛中,吴大任的惊人记忆力不减当年,陈己同倒往往是输家。

以坚强的生活态度影响失明失聪的丈夫

后来,学校给吴大任在本校工作的次子吴喜之分了一套住房,喜之一家三口搬走了。接着,吴大任的三姐从广州迁来,住在他们家。这位三姐一直独身,退休前是广州一所小学的校长。她体弱多病,脾气古怪。三姐年逾九旬,吴大任长陈己同一岁,所以陈己同说:“我是家中‘老中青’里的‘青’!”

尽管陈己同说得很轻松,但吴大任失聪失明需她照料,三姐和保姆发生矛盾需要她来调停,这些琐事、杂事,让她操碎了心。

1994年初冬,陈己同突然患了脑血栓。她瘫痪了,被送进医院。一想到家里那两个非常需要自己照料的老人,她就心急如焚。此时儿子喜之在国外,儿媳每天到医院照顾她。吴大任有一个同父异母的弟弟吴大刚定居在北京。他得知嫂子患病后,便来津看望兄嫂,并将三姐接到了北京。吴大任一个人在家很焦虑,也很孤单。

所幸陈己同的病情经过治疗有所好转。一天,她问主治医生朱大夫:“栓塞的血管自己会通开吗?”

“不会的,但会在旁边长出小血管,代替病管。”朱大夫说。

“要多长时间才能长出来呢?”陈己同急切地问。

“一年左右吧。”朱大夫回答。

朱大夫的话大大鼓舞了陈己同,那就是说偏瘫病人还有康复的希望!她下定决心,一定要在一年之内锻炼自己的肢体,否则待新血管长成时,肢体的功能已退化了。从此,她咬紧牙关争取多活动,医生们都称赞她这种精神。后来,陈己同出院回到家中,吴大任知道妻子已闯过了鬼门关,非常欣喜。他十分了解妻子的坚强,相信她一定会重新站起来。

陈己同把练习翻身作为第一课,接着是让人扶着坐起来,再下床站一会儿——哪怕站一分钟也是胜利,当然这会让她累得大汗淋漓。陈己同就这样一点一点地锻炼,吃了不少苦头。再后来,她又有了一大进步,每天能让人搀扶着拄拐到外面散步了。

一位同事给陈己同送来一个金属助步器。她试用了一下,觉得既轻巧,又安全,十分满意。从此,她外出就不再需要人搀扶了。她每天用助步器散步两次,每次半小时,做到了风雨无阻。人们夸她有毅力,她却笑着说:“我现在是‘端着架子’走路!”

从发病到能在户外独立散步,陈己同用了不到一年的时间。根据她的年龄和病情,医生们都说她是病人中恢复得最快的,可以说是打破了纪录。

几年坚持下来,陈己同身体状况良好,极少生病,偶尔患一次感冒,也能很快自愈。她坚强的生活态度,深深影响了吴大任。面对变幻莫测的人生,吴大任也变得豁达了许多。

1996年12月,吴大任因感冒而出现发烧症状,两三天也不见好,就到医院看病。医生把他留下住院,输液,第三天感冒症状明显好转。医院为他检查身体时做了B超,发现肝部有肿块。进一步检查后,确诊为肝癌。于是,吴大任继续住院,除了春节请假回家四天半以外,他再也没能回家。1997年3月19日,吴大任溘然长逝,享年八十九岁。

丈夫故去后,陈己同觉得自己的生命仿佛失去了一半。她再次接受命运的挑战,终于从撕心裂肺的痛苦中挣脱出来。受杨石先校长对身后事的处理方式——将骨灰撒入马蹄湖启发,陈己同向校领导提出请求:为吴大任买一棵树,将树种在马蹄湖中心岛周总理纪念碑附近,把吴大任的骨灰埋入树下。校方支持了她的想法。转年的清明节,陈己同率领儿子、儿媳和孙辈,将吴大任的骨灰埋入马蹄湖中心岛周总理纪念碑右侧的一棵松树下。

吴大任去世后,陈己同带着一个保姆住着五间房子,她感到很过意不去,曾主动向学校房管部门提出上交两间住房。然而这次校方并没有接受,因为还未曾有过这样的先例。

随后,由于吴大任病重、去世而暂时停止活动的“甲子曲社”恢复了活动,陈己同又开始唱昆曲了。

同时代的人都走了

1999年初,陈己同收到已定居台湾的吴大猷的来信,信中写道:“南开如能给我一个名誉教授,可不给薪金,但给我一个住处。若医药费易于解决,我可考虑在母校终老。”

读到这里陈己同非常高兴。她知道阮冠世已于1980年因肺病在美国去世,吴大猷在台湾生活得很孤单。陈己同从信中得知,吴大猷已把将要回母校的想法分别告诉了在广东和香港的堂妹们,盼她们明春到津一聚。同时请陈己同当吴氏家族大团聚的东道主。陈己同十分兴奋,积极为即将到来的家族聚会做好东道主的准备。亲人们也都翘首期待着团聚的日子。

然而非常不幸的是,吴大猷终老大陆的心愿没能实现。他原定1999年4月起程,可是3月13日,他因感冒和支气管炎住进台大医院。这位年逾九旬的老人患有多种慢性疾病,进了医院就再也没有出来。

2000年3月4日下午,九十三岁的吴大猷与世长辞。陈己同是在当天晚上从长途电话中得到噩耗的。哀恸之下,她拟了一份唁电,读来令人心酸:“我哭大猷,七十二年前的同学、老师,又是亡夫的堂兄,好友的伴侣,物理界的大师,南开的骄傲,祖国的宝贵人才。噩耗传来,伤恸不已。”

陈省身晚年回南开定居,他的夫人郑士宁已于2000年初因心脏病猝然故去。有时,陈己同会同“省身弟”打电话约好时间,陈省身就派车来接“老姐姐”。在陈省身的住处“宁园”,二人相谈甚欢。谈晚了,陈己同就留下吃饭,然后陈省身再派车把她送回东村。

陈己同伤感地说:“如果吴大猷不是因为生病,就会在去年春天回南开定居了。那么我,还有陈省身,三个老同学还可以常常走动走动,该多么好啊!……现在我们那一拨,就剩下我和陈省身了。”

可是陈己同万万没有料到,一向谈笑风生的陈省身也在2004年12月3日突然离世。这让陈己同非常伤心。

九十岁高龄以后,陈己同开始写作,于是一篇篇生动活泼、文笔优美的文章见诸报端。她的作品字里行间充满情趣,充满朝气,一点儿不像出自一位九旬老者的笔下,真是文如其人!高兴的时候,陈己同会唱起从吴大任那里学来的广东儿歌,唱着歌的她活脱一个广东人。

陈己同编过一个谜语,谜面是“只能前进,不能后退”,谜底是“拖鞋”。2005年教师节前夕,时任南开大学党委书记的薛进文特地前来看望陈己同。当听到这个谜语时,薛书记说:“您把这个谜语送给学校吧!南开大学‘只能前进,不能后退’!”陈己同听后十分高兴。

薛书记尊敬地称陈己同为“全校最老的老先生之一,南开大学的骄傲”。陈己同却摇头说:“这个说不上。只是还活着就是了,现在什么事都不能做了。……教师节来了,可是我已经不能干活了!”薛书记安慰她说:“您不用做事情,您就健康地生活,给年轻人讲讲过去,讲讲您求学、做学问、教书的经历,就是对他们最好的教育。您是看着南开大学一步步发展起来的,这部历史您最清楚。”

薛书记的话引起陈己同的怀旧思绪,她从1928年入学讲起,讲着讲着,她又说起笑话来:“数学学院现在在哪儿,我都不知道了。数学我也全忘了,连一加一等于几,我都不会算,所以不敢去数学学院了!”她的话引起大家一阵笑声。

当薛书记嘱咐她保重身体,并祝她健康长寿时,陈己同再一次开玩笑:“要不是自己这么保护自己的身体,我还活不了这么长呢,就是太爱自己了。……工作没做好,太爱自己了。”

临别时,薛书记同她订下约定:“在您一百岁生日的时候,我们要为您举行全校的庆祝活动。”

陈己同一时没听清:“什么?……一百岁?”她想了想,摇摇头:“等我一百岁?……今年我九十几啊?……1909年生人……离一百岁还有好几年呢,我活不到那个时候了!……”

这话竟不幸被她言中。2007年4月28日,九十八岁的陈己同早晨起床后,感到有些不舒服,就说再睡一会儿,这一睡就再没醒来——这种离去方式是她生前最向往的。因此,人们都说她是个有福之人。在六姐妹中,她也是活得最圆满的一个。

遵照陈己同遗嘱,她的骨灰也被埋入马蹄湖中心岛周总理纪念碑右侧的那棵松树下。她和吴大任从此再也不分离。

(全文完)