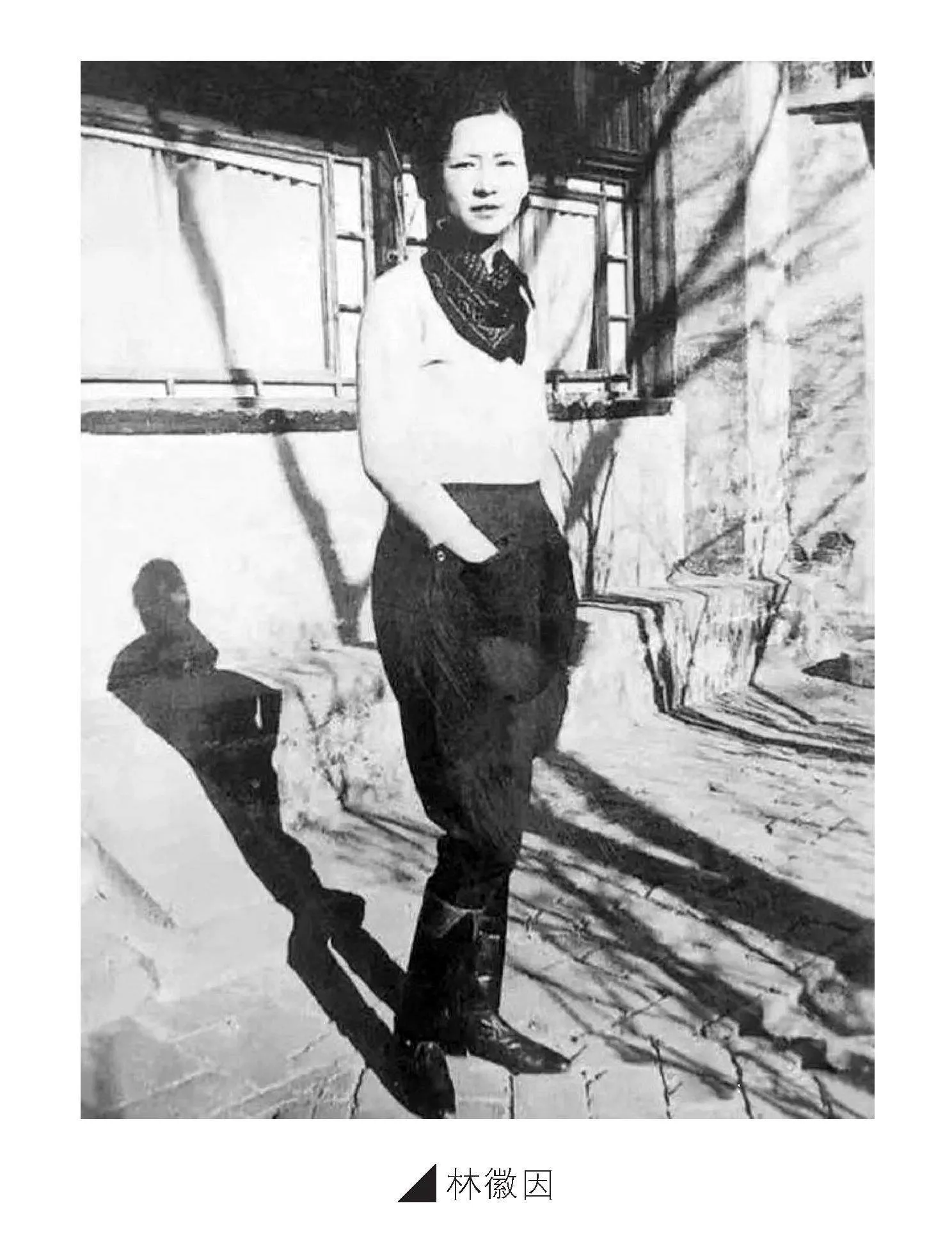

林徽因与重庆

1938年1月中旬,林徽因随同丈夫梁思成,扶老携幼,流亡到了昆明。随着中国营造学社从昆明迁往四川李庄,身为中国营造学社代社长的梁思成偕林徽因及家人又先后来到李庄。林徽因到李庄后肺病复发,困卧病榻达五年之久。抗战胜利后,梁思成护送她到重庆,一来查病就医,二来看看坚持抗战、不惧敌机狂轰滥炸的英雄城市的风貌。西南联大三校回迁时,林徽因一家又来到重庆候机北归。她前后两次在重庆共逗留近五个月的时间,与重庆结下了一段难忘的因缘。

今年是林徽因先生一百二十周年诞辰,笔者不揣谫陋,谨以此文敬献林徽因先生。

向往重庆

1943年,好友金岳霖出访美国,林徽因曾给他去信,谈到她想去重庆的打算:“John(费正清)到底回美国来了,我们愈觉到寂寞,远,闷,更盼战事早点结束。一切都好。近来身体也无问题的复原,至少同在昆明时完全一样。本该到重庆去一次,一半可玩,一半可照X光线等。可惜天已过冷,船甚不便……”

因为事业丢不开,因为病情起伏,因为经费拮据,因为外部因素变幻莫测……林徽因前往重庆的设想便延宕下来。

1945年初秋,林徽因病情加重,她在给费慰梅的信中写道:“使我烦心的事比以前有些恶化,尤其是膀胱部位的剧痛,可能已经很严重。”但是,即使饱受疾病的折磨,她依然没有停止学术研究,坚持写完了酝酿已久的学术论文《现代住宅设计的参考》。自从8月中旬,费慰梅专程从重庆到李庄来看望她之后,林徽因仿佛找回了从前那个期待冒险和浪漫的自己,迫不及待地想要做一次远行。她向往重庆,想要离开信息闭塞、原生态的李庄,想要去重庆治疗自己的疾病,想要再次体验一下快节奏的、五光十色的都市生活,想要与日夜思念的老朋友重逢。她在这年10月给费正清、费慰梅去信,表达了她的心愿:

如果太阳再出来,如果我的感冒消失了,我又恢复了健康,我一定会冒着风险来重庆玩,不管天气冷还是不冷。我现在已经把所有的衣服都整理好,我准备好旅行了。只是我们现在几乎身无分文,口袋里空空,而且这里的雨总是下个不停!沿河下游的航行已中断,几乎所有船只都被征用运送部队,我们这条水路几乎没有船过来,我想,你从美国来中国肯定比我们到重庆更容易!

思成这次要我和他一起去重庆检查身体,但我认为检查不会有什么用,因为我心知肚明我这病已无药可医……我想着要离开李庄,要去“大城市”,所以我还必须穿戴起来,换下多年习以为常的居家“病号服”……为了保暖我必须穿长裤,可现在人人都穿着较短的旗袍和很短的外套,而我要是如此穿戴——短外套配上较短的旗袍,可我那裤腿却垂在脚面,好似袍下露出一层帷幔……你能想象我那副模样吗?你能忍受这模样的我走近你们吗?等到冬日见面时,我想你一定会喜欢上我这身古怪的打扮。我何尝不希望能以简洁优雅之姿出现在重庆,也为你们争光,唉!可这实在是不容易!

1945年11月上旬,林徽因在梁思成的陪同下,乘江轮来到重庆,准备进行疾病检查和治疗。他们住在上清寺聚兴村中央研究院招待所,来这里投宿的都是中国最高学术机构的专家、学者。这里的条件十分简陋,几间大房子里一张挨一张地摆满了帆布行军床,房间地上乱七八糟地扔着橘子皮,还有小孩子跑来跑去和各种喧闹嘈杂的声音。阳光不易照射进来,房间里弥漫着难闻的气味,不远处就是碧绿碧绿的嘉陵江。哪天林徽因精神稍好一点,费慰梅就开吉普车带她去各处转悠。她初来重庆,看什么都新鲜,密密匝匝的楼群,熙熙攘攘的人流,种种都市景象令她眼花缭乱。

为了给林徽因检查疾病,费慰梅去找了当时在重庆中国善后救济总署工作的里奥·埃娄塞尔博士,他是美国著名的胸外科医生。当他知道林徽因长期患肺病后,爽快地答应到招待所的宿舍去看她。在用听诊器做了简单的床边检查并询问病史后,他背着林徽因,把诊断的结果告诉了费慰梅:两肺和一个肾都已感染,她的生命会在几年内,也许是五年,就会走到尽头。费慰梅没有告诉林徽因实情,她也没有问。费慰梅猜想她对自己的病情可能全知道。

12月20日,费慰梅给在同济附中读高中的林徽因女儿梁再冰去信,信中写道:“生命留给她的时间或许只有几年,最多五年。在短暂而灵动的生命即将走到终点时,她依然活力四射地拥抱生活的每一个赐予,直到走向生命的尽头……”

这个打击实在太大了!梁思成不甘心。后来,他们又找了一家医疗条件较好的教会医院做检查。宽仁医院(今重庆医科大学附属第二医院)坐落在重庆市区临江门戴家巷,是基督教卫理公会在重庆创办的最早的西医院。梁思成说:“咱们一定得把身体全面检查一下,回去路上心里也踏实。”

做完X光透视之后,医生把梁思成叫到治疗室,告诉他:“现在来太晚了,林女士肺部都已空洞,一个肾也已感染。这里已经没有办法了。她最多还能活五年。”梁思成顿时如五雷轰顶,一下子瘫倒在椅子上。他不能接受这个“判决”。林徽因却很坦然,她对丈夫说:“我现在已经感觉好多了。等回了北平,很快就能恢复过来的。”

重庆的冬天总是雾气沉沉,细雨绵绵,给人一种压抑郁闷的感觉。埃娄塞尔医生认为林徽因不适宜待在重庆这种潮湿阴冷的环境中,冬日的陪都也令她感到厌烦:“这可憎的气候,这可怕的宿舍,还有这灰蒙蒙的冬天黯色。这里真是让人难以忍受。”梁思成与费慰梅商议,筹划着送林徽因到阳光灿烂、空气清新的昆明去休养一段时间。于是,在朋友的帮助下,1946年2月,梁思成护送林徽因离开重庆,飞去昆明养病。

周恩来派龚澎看望林徽因

1944年冬,梁思成被国民政府教育部任命为战区文物保存委员会副主任委员,主任委员是杭立武。当时梁思成负责编制一套沦陷区重要文物建筑目录,梁思成的女儿梁再冰在《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》一书中写道:

我开始进入同济附中读书的时候,爹爹带着弟弟从诫去了重庆。小弟考上了重庆南开中学,爹爹在重庆加入“战区文物保存委员会”工作。1945年,爹爹在战区文物保存委员会的主要任务是,在盟国军队对日军发动战略反攻时,尽力保护好战区的文物免遭战火的破坏。他们要在军用地图上标明全国各地应该保留的建筑文物,标明文物的具体位置地点,用极简的中英文字说明文物的价值和意义,供参战的中国军队和美国空军参考。父亲带领他的两位助手王世襄、罗哲文先生,整日画图标注,不知费了多少劳动和心血,写成一册文物保护图册,而且是中英对照版的。

这份凝聚着梁思成等人心血的《战区文物目录》,不仅交给了美军联络处,还托美国驻华使馆文化参赞费慰梅转交一份给中共在重庆的领袖人物周恩来。

费慰梅和丈夫费正清于20世纪30年代初与林徽因、梁思成结交于北平,他们俩的中文名字都是梁思成取的。1942年,费正清再次来到中国,出任美国驻华大使特别助理,兼任美国国务院文化关系司对华关系处文官。1945年夏,费慰梅作为美国驻华使馆文化专员也来到中国,并立即和在重庆的梁思成见面,了解梁思成夫妇这些年的经历和林徽因的近况。费慰梅在与周恩来的接触中,向他谈起过梁、林夫妇当前的困境。周恩来得知大后方还有这样一群爱国知识分子在艰难地从事研究工作,一心一意报效国家,遂指派龚澎去看望此时已到重庆的林徽因、梁思成。

一天,梁思成欲陪伴林徽因外出看病,门口出现了一位穿着时髦、年轻漂亮的女子,正向路人问询梁思成和林徽因的住处,梁思成迎上前去接待了她。原来,她就是中共驻重庆办事处的新闻联络员龚澎。她是奉周恩来的指派,以个人名义专程前来看望林徽因和梁思成的。龚澎直言不讳地告诉梁、林,她是一个有多年党龄的共产党员。她说,共产党愿意结识各方面的专家学者,希望了解他们的处境,听取他们对时局的看法和意见。

这是梁思成和林徽因第一次近距离与共产党人交谈,这位共产党人给他们夫妇留下了美好而深刻的印象。龚澎战前毕业于燕京大学,能讲一口流利的英语,衣着淡雅入时,笑容真诚动人,与以前他们从报纸上看到的对共产党的描绘和宣传完全不同。

后来,他们在美国大使馆举办的招待会上又见到了龚澎和她的同事。林徽因和梁思成注意到,许多美国记者和美国使馆工作人员更喜欢和共产党人而不是和国民党政府的官员打交道。他们待人接物友好热忱,忘我的工作态度和对未来充满美好希望的精神状态,具有极强的感染力和吸引力。费慰梅介绍说,这些人中有的是清华大学和燕京大学的毕业生,能说极好的英语并理解西方的思想。

不久,为了营造学社的事,梁思成回李庄了,林徽因留在重庆治病和休养。梁思成因而错过了最可纪念的一次晚会,而林徽因和她年幼的儿子梁从诫都参加了。那是美国特使乔治·马歇尔将军为执行和平使命来到重庆不久,在美新处总部举行的一次招待会。《周恩来年谱》中,也简要地记述了周恩来出席招待会的史事:“1945年12月27日 出席马歇尔宴请,就政协会议和东北问题进行会谈。”

梁从诫后来回忆这次招待会时写道:“费慰梅请妈妈参加一个美国使馆的招待会,妈妈把我也带去了。我发现自己是在场唯一的小孩儿,很不自在。这时有人把妈妈介绍给冯玉祥,妈妈指着我说,这是我儿子。冯玉祥又高又壮,我一见他就说:‘我读过你的自传《我的生活》。’冯玉祥特别高兴,把又瘦又小的我抱在他宽大的膝上,和我攀谈起来。我当时居然还能背他自传里的一首白话诗《我》(就是今天山东泰山脚下冯墓上作为墓志铭的那首),使他大为惊奇。”这是梁从诫以一个孩童的视角记述的参加这次招待会的经历。而费慰梅在《梁思成与林徽因:一对探索中国建筑史的伴侣》一书中的描述,就更细致全面,而且真实地记录了林徽因在现场关注的重点:

……徽因紧张地注视着这种惊人的重逢。徽因的漂亮年幼儿子小弟,引起了被称为“基督教将军”的军阀冯玉祥的注意。他是那样的高大壮实,而那孩子,偎倚在妈妈身边,瞠目结舌地看着这个怪物。徽因和他谈了几句,但她更注意的是共产党的领袖们。

正是由于抗战胜利后在重庆结识了真正的共产党人,目睹了共产党领袖的风采,林徽因对共产党有了清晰正面的认识。所以几年后,她和梁思成便信心百倍地迎接新中国的诞生,继而热情澎湃地参加了中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的设计。

友人来访

1945年11月林徽因到重庆后,月底,傅斯年来招待所拜访林徽因、梁思成,关切地询问了林徽因的病情。

傅斯年是中研院史语所的创办人,身为学界领袖,他不仅具有出众的组织才干和学术眼光,而且性情耿直,人称“傅大炮”。作为所长,他愿屈身为“一流人才”做那些官老爷不屑做的“小事情”,不惜牺牲自己而成就他人完成学术事业。早在1942年林徽因、梁思成及其弟梁思永穷病交困之际,傅斯年就曾暗中施以援手。林徽因的外孙女于葵在《山河岁月:回望林徽因》中记述道:“梁思成又一次离开李庄前往重庆为营造学社‘乞讨’经费。林徽因在家中忽然收到‘一份要件’。她打开后‘大吃一惊’,要件中含有翁文灏转寄李庄傅斯年的收函:‘委座拨赠梁思成、思永二兄医药暨学术补助金共二万元整,命为代收,转交。敬将此款照数汇奉。’展读来函,林徽因激动不已,感慨万千。”

“收到傅斯年为梁氏兄弟讨要的‘救命款’,如此一番心意,方才为梁思成、梁思永两家所知。林徽因内心波澜起伏,当即给傅斯年回了一封长信,以舒心怀。”

1946年1月,傅斯年又来中研院招待所看望林徽因,临别时,“林徽因赠傅斯年一罐啤酒”。罐装啤酒在当时可是稀罕之物,这一罐啤酒,盛满了林徽因对傅斯年的感激之情。

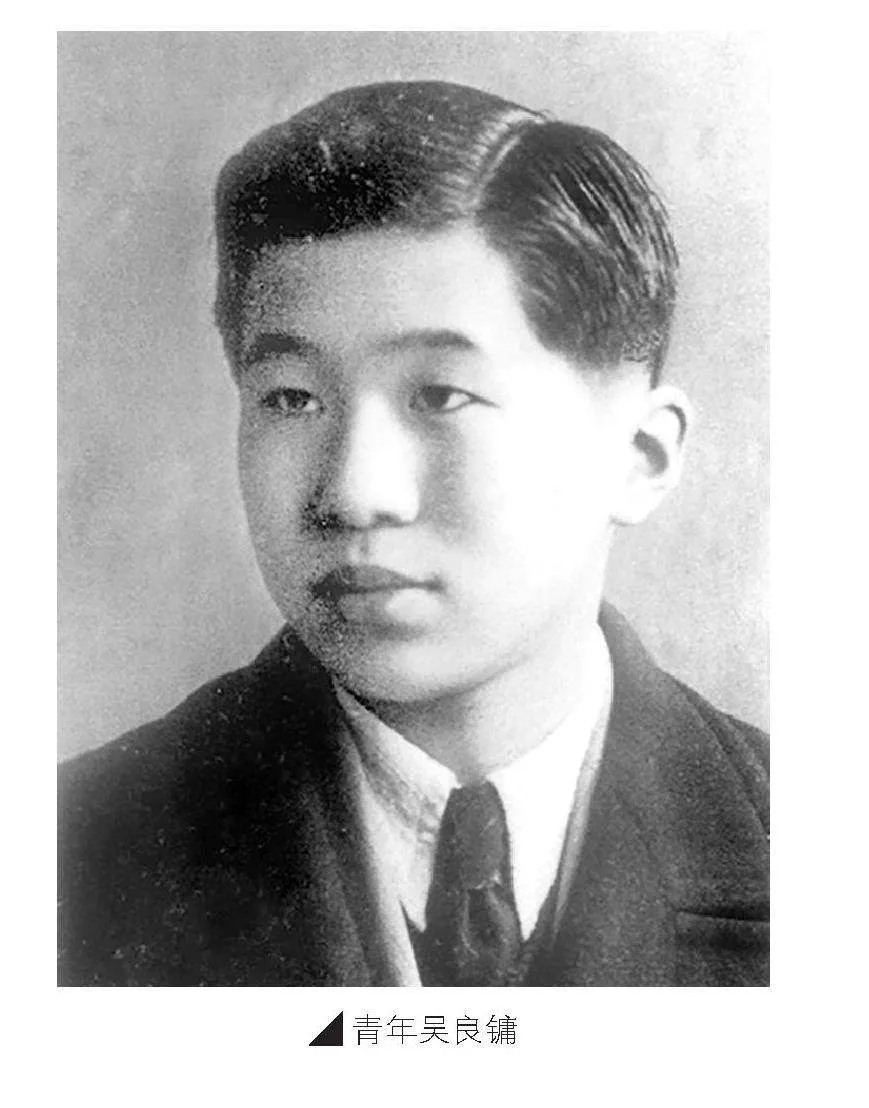

中国著名建筑学家吴良镛,是梁思成、林徽因的弟子。他曾在一篇回忆恩师的文章中,讲述了他1945年11月下旬第一次见到林徽因的情形。当时吴良镛也在重庆,一天,他接到梁思成的信,告诉他清华要办建筑系,要吴良镛去聚兴村中研院招待所晤面。吴良镛回忆道:“我见到林徽因先生躺在床上,很清瘦,面色苍白疲倦。当时,房间里还有一位客人,他们正谈着,梁先生向我介绍说:‘这位是傅孟真(傅斯年)先生。’看到我有些怯生,林先生说,你们何不得到隔壁房间去谈?”“于是我和梁先生便顺着走到一个四壁空空,连坐凳也没有的空房间,梁先生站着告诉我,为了战后的复兴,清华大学梅贻琦校长批准成立清华建筑系;当前,建筑教育太保守,他将去欧美考察,希望我能在新办的系里任助教,共同创业,等等。由于此前与梁有过一段愉快的共处,我毫不犹豫地答应了,随后退出,以免打扰他们和客人的谈话。对我来说,这是一次重要的会见,我做出一个抉择,从此定下了我一生的道路。这也是我第一次见到林先生,虽然我在1940年甫入大学时,就从《新月诗选》中知道她的名字了。”

吴良镛与林徽因在重庆第一次见面,碍于傅斯年正与林、梁谈话,所以,当时两人未作深入交谈。后来,吴良镛再度拜访林徽因时,他们谈起了在重庆的往事。吴良镛特意提到,当年重庆举办全国第二届美展,他的水彩画《山边小村》入选参展,他大概是在参观美展时,见到了林徽因的一幅绘画。

我问她,我在重庆某处看了你一幅水彩画,你现在还画水彩画吗?她说你是在什么地方看到的,叫什么名字?我说是林徽因的音……她告诉我,早已有人用她的名字,后来改了;水彩以前倒画过,好久不画了,等到找出来给你看(后来她果然找出来,是一张西班牙Grannada的庭园,非常强烈的阳光,对比色很强,这张画后来不见了,想必遗失了。1996年我去西班牙该地,也到庭园,似曾相识,不免想起了这次谈话,她已走了几十年了,不觉心中怅然)。总之,第一次与她谈话,她那谈锋一点不像病人,我也极其兴奋,猛想起她是病人,立即辞去。临走时,她还说,等你好久了,你来了,太高兴了。

友人的来访,给病痛折磨中的林徽因带来了一丝温馨的慰藉。

1946年2月,因身体状况持续恶化,林徽因在友人的建议下,前往昆明养病。在昆明,她再度享受到了友情的温暖,也沐浴了宜人的气候,但高原缺氧却让她时时喘不过气,她在致费慰梅的信中说:“我的病情并未好转,甚至比在重庆时更厉害了——一到昆明我就卧床不起。”

抗战胜利后,国民政府决定学术机构和大学陆续“复员回府”,1946年4月23日,教育部电令西南联大三校回迁,5月4日,梅贻琦校长在昆明宣布西南联大解散。此时,梁思成正式接受了清华大学校长梅贻琦的聘请,即将在清华大学创办建筑系并担任系主任。

尽管林徽因心中对昆明有着不舍与眷恋,但早日重返北平的念头更令她期待。于是,在朋友们的帮助下,林徽因于6月中旬从昆明返回重庆;梁思成也偕家人从李庄来到重庆,一家人终于又在重庆团聚了。“我们全家人在重庆拥挤不堪的中央研究院招待所住了一月有余,其间我还记得爹爹带着我和弟弟将脏臭不堪的公用厕所刷洗得清洁光亮……”梁家人和其他四十多个无助的教授学者家庭挤在一起,再度经历了一段困顿难挨的时光。这期间,依旧有不少友人前来探访他们。

最终,梁家人总算等到了回家的日子。1946年7月31日,林徽因、梁思成带着全家老小,随同西南联大的教工人员一起,搭乘一架改装的军用飞机,从重庆直航回到阔别已久的北平。梁思成告诉费慰梅:“这一路为了应对徽因的感冒,我们已经做好了充分准备,她表现很好,没有任何不良反应。”