“把诗还给人民”

摘 要:沙鸥在20世纪40年代发行的两部方言诗集《农村的歌》与《化雪夜》,是其探索新诗地方路径与实现自我诗风转换的重要成果。尤其是在写法与情感上都渐趋成熟的《化雪夜》一集,在当时诗坛上更是起到了一种方言诗集“类选本”的模范作用。无论是从精神层面解密沙鸥何以选择以方言入诗书写中国乡村风景,还是从刊行与传播的角度来审度沙鸥与其诗集发行方“春草社”的内在关联,这两部方言诗集皆有重要的文献价值与阐释空间。

关键词:《农村的歌》;《化雪夜》;方言入诗;春草社

中图分类号:I206.6 文献标识码:A 文章编号:1003-7225(2024)03-0057-08

20世纪40年代中后期,巴蜀之地掀起了一股以方言作诗的风潮,方言诗写作的创作阵容不断扩大,沙鸥、野谷、黄友凡、树青、泥琳等人陆续有方言新作登载。这其中,沙鸥的《化雪夜》在诗坛好评如潮,起到了方言诗集“类选本”的模范作用。当时就有人指出,在20世纪40年代,“在川籍青年诗人群中,能有一些初期丰收的,第一,应该要指出沙鸥”①。沙鸥,四川巴县人,原名王世达,于1939年写诗,1940年开始以“沙鸥”为笔名在期刊上发表作品②。他的诗集《农村的歌》和《化雪夜》是其探索新诗地方路径的最初成果。这两本新诗集以农村图景和农村人物为创作素材,完全以四川方言写就,是沙鸥在40年代展开“诗歌大众化”试验的重要产物,也是其创作风格转向的“苦的摸索”。这两本诗集的出版与再版,都引发了诗坛对方言入诗的关注和讨论。以这两部诗集为蓝本,我们或可借此打开诗人沙鸥在20世纪40年代的精神世界,探索他诗歌转型之后的方言理念。另外,这两部诗集都经由“春草社”出版发行,因而本文将以此为切入口,通过探秘沙鸥与“春草社”中其他成员关系,追踪当时知识分子在川渝的交往轨迹,查究沙鸥这两部方言诗集的传播与接受路径,进而呈现出沙鸥乃至20世纪40年代后方诗歌景观的驳杂侧影。

一 何以写农村: 从“单调的”农村

素描走向“人与事件”的刻写

沙鸥第一部四川方言诗集《农村的歌》初版于1945年,由“春草社”出版发行,收录了《收获期》《又在拉人了》《农村的歌》《外婆》《赶场天》《泥土》《农村冬景》《关于地主的诗》等15首,是其以“失名”为笔名所发表的四川方言诗的总集①;该诗集又于1947年3月在上海再版,同样由“春草社”印行,总经售为学林书店,上海静安寺路一五六一号。而《化雪夜》初版于1946年7月,也经由“春草社”印行,总经售为三联书店,重庆民生路。该集后又再版于1947年,初版和再版都包含了《序诗》和《是谁逼死了他们》《化雪夜》《这里的日子莫有亮》《他自己宰错了手》《一个老故事》《寒夜·难挨的日子》共六首叙事诗。但这两个版本的《后记》内容略有出入:初版的后记简短,仅简要说明自己的创作意图;再版的后记则更为详尽,具体从“动机”“苦的摸索”“川东的雪”“留下的问题”这四部分对自己的创作初心、对方言诗习作的探索过程、对诗集材料的收集做了补充说明,这从侧面反映出沙鸥对《化雪夜》出版之后的反响作了进一步的省察与反馈。

《农村的歌》与《化雪夜》这两部集子是沙鸥转变自己习作风格的重要实践作品。他最初写诗,主要以摹仿艾青的忧郁笔调为创作导向,早期作品大都是知识分子游离感的抒发,由于视野狭窄,对事物的体验不够深刻,因此他的诗只展现出来了生活表层的一面,而并未抓住“埋藏在人民生活里的社会与历史根源”②,因而他也一直深处在一种创作转型的焦虑中:

三年以前,自己的诗习作陷入了绝境,苍白的空洞的内容只知道求助于华丽的语言来伪饰,一天一天地向牛角尖走着,感伤,颓废,幻想,绝望……骄傲着这些,又为这些痛苦,而这些痛苦,又使我灰心,厌倦。三年以前的习作心绪都是如此的。③

沙鸥在以方言写诗之前,其心绪是沉郁的、苦闷的,甚至是痛苦的、绝望的,直至其在1944年去往四川乡村生活了一段时间后,真实的乡村情景才使得他与农民的情感真正开始产生共鸣。他“开始想在自己意外的广阔的天地去找寻题材”,于是他“在苦闷中一个思想生出了芽来:农村是该写的呵!而且,写的诗,应该让农人听得懂呵!”“乡村中国”的发现,使他找到了一个“无穷尽的新鲜活泼的天地”④,乃至多年之后,他仍记得他的乡下体验对其诗歌创作的影响:

一九四四tvtdG0xywvecH0u/6OdN3nOFNhxBc/niGd60Np12L9k=年的暑假,我去重庆不远的马王坪农村舅父家里。这年和第二年的寒假,又去了万县白羊坪的山区农村。农民的穷苦生活和悲惨命运,把我带到了一个全新的题材的天地。我开始用四川农民的语言来写农民的苦难……⑤

由是,我们可推断出,诗人的“下乡”经历是敦促他转变创作风格、展开新的诗歌试验的重要节点,这些经历,不仅为沙鸥提供了“亲历乡村剧变和进入乡村风景的机会,还为其进行方言诗的创作实践提供了有效的社会语境和生活空间”⑥。《农村的歌》与《化雪夜》正是在这样的背景之下诞生的。“最先,是有些慌张地清理了长年在农村里生活的印象,那是《农村的歌》;后来,又在生活中清理出了人与事件,这就是《化雪夜》了。”⑦

可以说“乡村中国”的发现,打开了沙鸥20世纪40年代诗歌创作的新世界大门,而这两部方言诗集的诞生正是基于他对“农村”生活的体悟。通过比较这两个集子的书写倾向和语言装置,可以发觉沙鸥在“农村”书写层面及其表现技巧与情感意志的成熟转变,这主要表现在两个方面:

其一是内容上,由素描式的农村图像呈现转向聚焦于具体的农村人物事件的刻写。在《农村的歌》中,诗人大多数作品都是基于自身的农村印象而展开的素描式呈现。“在这册《农村的歌》里,作者所看到的世界,仍是狭小得很;他所表现到的现实情景,也只是一鳞半爪的;他所用的表现手段,还不过是一个像画家一样起点的素描”⑧,作者本人也承认“曾选过一本《农村的歌》。那是一些单调的或者说是苍白的诗页”①。但在第二年出版的《化雪夜》中,沙鸥改用了叙事的手法,诗歌中关于农村的内容得到更为立体与形象化的呈现。比如《化雪夜》中的《他自己宰错了手》一篇可以视为《农村的歌》中《手指》篇的扩写,《手指》一诗以不足百字的篇幅讲述了一个农民自切手指的故事,“一刀砍在手背上,/又一刀砍脱了二指姆,/像杀了一条猪流了一菜板血,/人痛得连嘴皮都咬破了。//遭刀砍的脸色像白纸,/他埋头走进屋就滚在床上,/女人骇得流一大滩眼睛水,/男的还对女的说:/‘莫要乱厂风呵!就说我宰猪草失了手!’”②。《手指》一诗仅讲述了一个故事的外壳,仅是一个农村事件的速写,甚至并未谈及“切手指”的前因后果,因而诗篇泛泛,因缺乏故事内核而显得不明所以,无滋无味,“缺乏感人的生命力”③。而在《他自己宰错了手》篇中,沙鸥赋予了男人与女人姓名,以设置悬念的方式讲述了农民“李德成”为躲避内战征兵而自断手指的悲剧故事,既有线性叙事脉络,又有对话等具体细节勾勒,因而显得这一农村故事更为真实生动,立体丰满。

其二是情感和书写角度上,沙鸥由对农民生活资料的简单的收集者、记录者与旁观者转向为更为贴近农民心理状态的共情者、控诉者与呼吁者。尽管这两个集子中关于农村农民的素材都是沙鸥间接得来的,但《化雪夜》较之《农民的歌》,其情感上已经开始有意识地脱离知识分子观望者的身份,“虽说不完全,而却是比较地人民化了的”④。这是因为,沙鸥逐渐摆脱了一个农村日常记录者和速写者的身份,而利用了人民的感觉方式与思维方式,重新组织和构建了他的故事。《化雪夜》中的诗作开始依附于具体的人物与故事的本身,因而情感也开始丰润起来。该集子避免了《农村的歌》中语言文字的单调传达,极大程度地调动了读者的情绪,让读者更易产生一种直面农村悲剧的身临其境感。如《这里的日子莫有亮》讲述的是农村中一对新婚夫妇结婚当天遭遇保长要款要挟,而最终男人上吊自缢、女人用刀砍人的悲剧事件。沙鸥虽是以第三人称视角呈现,但其场景的布置、动作的捕捉、情绪的拿捏都十分贴合故事的发生,仿若读者真的置身于这场婚礼的现场,切身感受到了这场惨案。“这年辰,人命比狗命贱,/一个人为么不想死得好一点?/男人悄悄用索子上了吊,/女人也学会用菜刀来砍死人,/听起来还像是奇谈!/但他们的血呀!是当真流在农村的土地上面。/这世道穷人就是这样死的/伤惨啊!”⑤。诗末作者的感慨更是站在了农民的立场上来看待战争的祸乱对人民幸福的影响,其呼吁情真意切,极具感染力。总体来说,沙鸥在《化雪夜》中对于“农村”的书写已经有了长足的进步,其不再局限于对农村图景想象性的单调呈现,而是通过更从容细微的叙事和抒情,使人物故事逐渐丰富饱满了起来,其视角也融入了人民的情感与意志而使诗歌呈现出一种韧感。

实际上,沙鸥的人民立场早在之前就有过显露。在《一九四一年的希望和感想:迎民国三十年》一文中,沙鸥就曾自剖心声,谈到“现在我国复兴,百废待学,如学术振兴,产业开发等皆属当前切要之问题。然其中以国民精神的再建,更为刻不容缓的先决问题”⑥。由是,沙鸥以方言来书写中国乡村,不仅是其诗歌转型的重要实践,也是一次其关于“国民精神”重振的诗歌理想的再绘。“方言与通俗的形式,虽然是诗歌大众化不可少的构成部分,但要紧的还是思想情感的结合……只有在人民中,与人民的翻身事业共呼吸,才能如实地掌握这一庄严的主题,才能在诗中起伏着动人的,只有人民大众才有的情感。”⑦

二 以何写农村:“方言诗”是

“把诗还给人民”的“桥梁之一”

《农村的歌》《化雪夜》这两部集子都是沙鸥用四川方言写就的试验品。其采用方言的初心乃在于为了“使认得字的农人把诗读懂,认不得字的农人把诗听懂”①。在语言使用这个问题上,沙鸥基于自身已有的生命体验,他“总直觉地要把诗还给人民的话,方言诗至少应该是桥梁之一”②。在1946年《建新周刊》上,沙鸥就曾发表过《关于方言诗》一文。时隔一年之后,在《新诗歌》上,沙鸥又重复发表了该文,并在末尾添了一段“关于方言诗的问题还很多,如方言的研究问题,民间形式的运用问题,方言诗的朗诵问题等等,这篇短文无法论及,只有留待以后用专文来讨论了”③。由此可见,沙鸥对于以方言作诗的坚持与强调。在沙鸥的眼里,“方言诗”不仅是一个“大众化的问题”,也是一个“普遍的启蒙运动”④的问题,用方言来写农村不仅是其创作转型的需要,更是身为一个文艺工作者,学习群众、团结群众的需要。“我们是为老百姓写诗的……方言诗是特别强调的。方言是诗接近广大老百姓唯一的桥梁,方言是最活的语言,最高色彩,有最高音乐性的语言,最形象的语言。……随着时代的进步,诗,已面临了澈底运用方言的伟大时代了。谁也无法否认为老百姓是错,而诗的大众化,不能不依靠着方言。”⑤

沙鸥的方言意识在这两本诗集中尤为凸显,如果说《农村的歌》是沙鸥以四川方言深入农村农民生活的探路石的话,《化雪夜》则是更为成熟地体现出了他以四川方言砌造农民精神世界的可贵实践。

首先,《化雪夜》中“序诗”的设置就已经奠定全诗集的笔调:

五月太阳像火烧,/烧光了头发唉,烧眉毛,/田头张起了娃娃嘴,/秧子成了黄苗苗,/想起旧谷吃完了,/好比胸前插把刀,/偕打啥子内战哟!/我的哥呀,/你说心焦不心焦!?⑥

这篇不足百字的短诗,以民间歌谣的形式讲述了内战下庄稼人的心理状态,也可视为全诗集对农人与土地、与战争关系描述的一个集中缩影;其次,《化雪夜》中对话装置的使用,即川渝特有的“摆龙门阵”的地方文化形式的进入,使诗篇更为丰满生动且接地气。如《是谁逼死了他们》“莫得啥声响人也不稀奇,/但这几个死人子呀,/听我摆起来哟才皂孽”⑦;《一个老故事》中“诸位好兄弟,/莫说我摆的这个龙门阵过了时/这事情倒与你们有点关系”⑧;《寒夜难挨的日子》中“一个人不好好过活要来杀人,/说来也教人会稀奇,/原来这里头有段伤心事,/你莫忙,你听我慢慢摆起”⑨等等,在这些作品中,作者以四川农民摆龙门阵式的口吻讲述了农村发生的种种惨案,既贴合了农民的情绪表达,又以亲切熟稔的对谈方式拉近了与读者的距离。

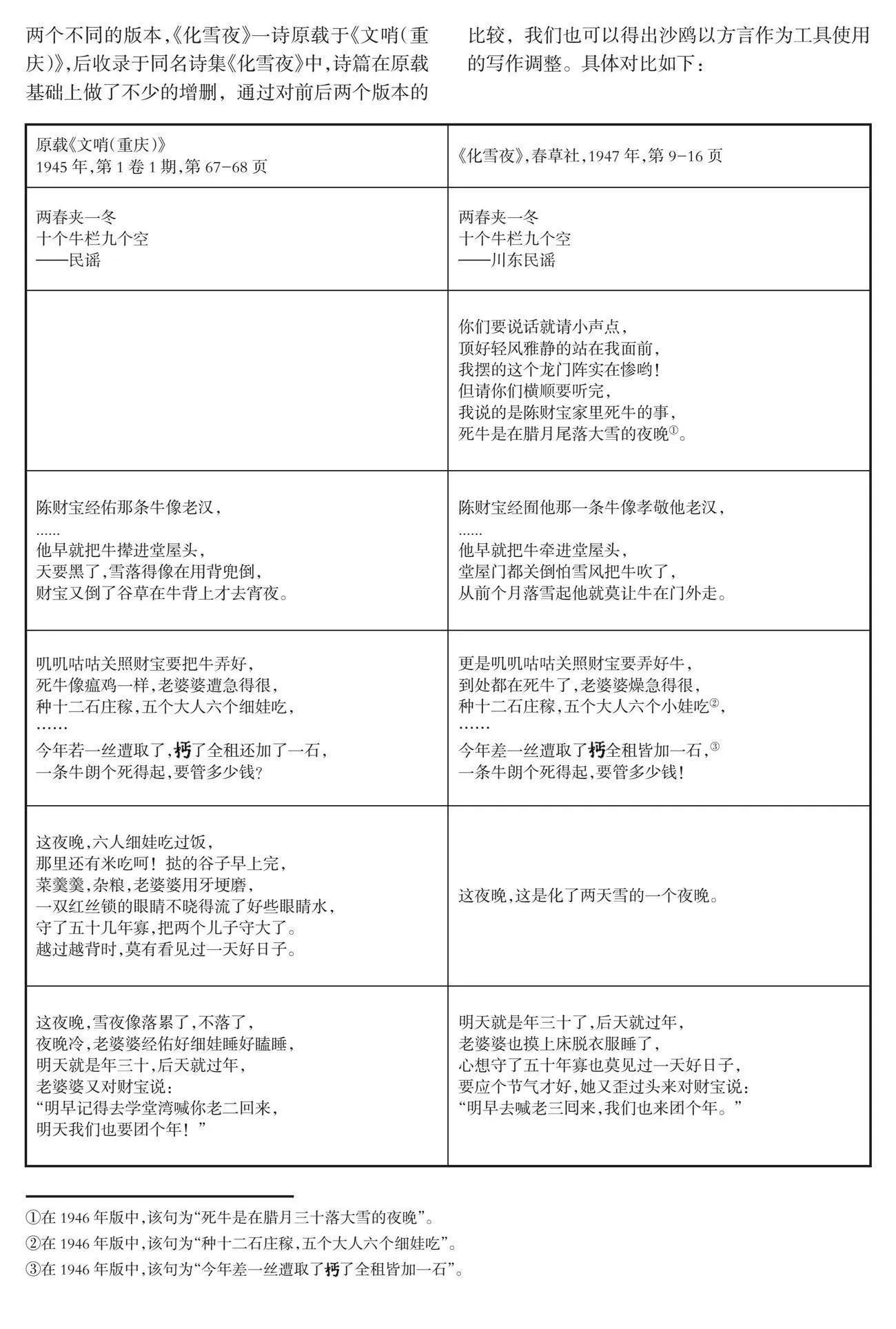

沙鸥对诗歌的题材与语言的关系问题上也经历了一个臻于成熟的过程。以《化雪夜》为例,一方面,《化雪夜》篇与《农村的歌》中的《雪·死牛》篇虽诗名不一,但其所撷取的同样是农民死牛的素材。可在处理方式上却大有不同,《雪·死牛》篇虽以第一视角讲述了父母看见老水牛因寒冬而去世的情景,但关于人物的心理活动描摹并不深刻,无法直冲心灵,让人感同身受,作者只是描述了一个农村死牛的生活场景,并不引起情绪的波澜。他的这首诗仅由几个动作的片段构成,“妈一走进牛栏门,/不开腔的把眼睛鼓起。//那条老水牛,/像睡瞌睡一样闭起眼睛,/伸起四支脚睡在结了冰的湿地上,/一声气也不出了。//妈要哭了,妈喊来了爸爸,/朝牛指了一眼就跑进屋去,/我看见爸爸慢吞吞扳了一下牛眼睛,/就看住门外头的大雪,/张开了嘴巴又闭起来”⑩。这些片段的勾勒太过平平,作者情感模糊,诗的主旨悬空。但在《化雪夜》篇中,沙鸥采用了第三人称讲故事的视角,以地道川东方言增添了人物与人物的对话,不仅丰富了故事的背景,同时也丰满了人物的形象,突显了对农民的悲悯之情;另一方面,《化雪夜》篇自身也存在着两个不同的版本,《化雪夜》一诗原载于《文哨(重庆)》,后收录于同名诗集《化雪夜》中,诗篇在原载基础上做了不少的增删,通过对前后两个版本的比较,我们也可以得出沙鸥以方言作为工具使用的写作调整。具体对比如下:

由是,我们可以发现,相较于1945年的初版本,收录至诗集中的《化雪夜》版的叙事口吻更为流畅平滑。首先,诗人特意标注了“川东民谣”,说明作者对“川东”地方文化的强调与尊重;其次,在诗篇开头插入的那一段“摆龙门阵”的话语自然熟稔,拉近了与读者的心理距离,更为方便了故事的展开;再次,诗篇调整了一些生僻的方言词的使用,如将“细娃”改为“小娃”,“经佑”换成“经囿”,“堦檐”换为“堂屋”,“找么子”改成“找啥子”等,这种更改也正符合了他自己要求方言入诗的“人民”理念,“我们不反对大刀阔斧地采用方言,但太偏僻的方言,我们反对采用,因为它对方言诗有损害,影响这一运动的发展。向语言上的偏向作斗争,是今天很迫切的事情”①。另外值得提及的是,诗篇对于人物心理把握也有了更为自然深刻的呈现,如将老婆婆面对死牛场景时发出的苦叹“死牛肉朗个卖的脱呵!”在诗集版中则改成了“朗个不死我,朗个不死我——!”,这种置换切身从一个农村卑微小人物的心理出发,贴合了农妇更为真实的内心想法,因而给这个故事更为增添了几分悲情苦痛的色彩。这些更改,都显示出诗人沙鸥对方言入诗的一个省察和进步。

三 从大众的歌走向人民的歌:

“春草社”闪耀的“星”

《农村的歌》与《化雪夜》这两部诗集都经由“春草社”出版发行,《化雪夜》初版和再版封面上都标注了“春草诗丛二辑之一”,《农村的歌》1947年再版之后,其封面页也标注了“春草诗丛二辑之二”,“春草社”与“春草诗丛”之间是何种关系?“春草社”如此支持沙鸥的诗集印行,其背后又投射出其怎样的刊行标准?其作为川渝重要的“刊行单位”,对川渝诗歌的发展又发挥着何种作用?这是本文所追问的另一个重要面向。

据已有资料显示,“春草社”是抗日战争后期在重庆成立的诗歌团体。主要负责人是王亚平,成员有柳倩、禾波、沙鸥、晏明、吴视、王采、薛汕等人②。关于“春草社”,文学史上并未有明确记载过其成团时间、社团刊物及其具体活动轨迹。但经推敲考证可发现,“春草社”的诞生,实际上是出于20世纪40年代川渝地区诗人们的现实抗争与文化交流的需要。1942年前后日本帝国主义对陪都重庆的狂轰乱炸,深深激发了诗人们同仇敌忾反侵略的情绪和行为。他们服膺于抗战的现实,为了推动新诗歌的发展,以王亚平为首的诗人们便由此提出成立“春草社”,“春草”即取自“野火烧不尽,春风吹又生”之意③。“春草社”的出现,团结了一批志趣相投、与现实抗争、关心民生疾苦的诗人,凝聚和加强了川渝地区诗人们的联系和交流。“重庆诗友很多,常常聚在一起谈诗。王亚平这个好朋友,是组织能手,与诗友成立了‘春草社’,出版了《春草集》等诗丛刊。……每年‘诗人节’(端阳)座谈诗的时候,座无虚席,……当时诗歌空气很活跃。”④沙鸥便是在这样活跃的、团结的、自由的文艺氛围下逐渐大胆地开展着自己的诗歌实践,他与王亚平、柳倩等“春草社”诗人,共同组成了上个世纪40年代川渝地区在“冥深的暗夜里闪耀的一群星星”,在中国诗歌会的精神感召下,意图以诗歌为媒介投入到火热的抗争中。

当时,我年岁不大,入世却颇深,总以为诗歌真能担当什么重大的使命。早在抗日战争后期,我从王亚平、臧克家、柳青、徐迟等兄长那里,就是接受的这种影响;与同代的年轻朋友,如禾波、吴视、王采、易卜林、罗泅、雪蕾、向晓、冯秋等的交往中,也是以此相期许。后来,以王亚平为首组织了“春草社”,也是以此为宗旨⑤。

沙鸥与“春草社”核心人物王亚平等人素来交好,他参加了王亚平所组织的“春草社”,并深受着王亚平这一行人现实主义诗学观的影响。乃至于1948年沙鸥在离开四川之后,还曾在之后出版的《百丑图》的后记中致信王亚平,阐明战乱的生活使其“与四川农村失去了联系”。但与此同时他开始了“讽刺诗”的书写,这是相较于以方言写诗的另“一种尝试”,而集子中所收集的篇章,同样也是对现实的披露,“算是作为感谢”王亚平“给予的友谊”①。1950年,他还与王亚平合编《大众诗歌》,出刊12期,尤可见“春草社”在中国抗战诗的发展进程中起到了一种纽带和桥梁的作用。

正是在与春草社成员的交往中,沙鸥意识到诗歌发生效力还需得依靠出版机制的运行与传播,“要实行创作与生活的统一,争取出版家的密切合作,使作家的新作品得及时出版,并转运到部队及农村中去”②。沙鸥因各种机缘巧合成为了“春草社”的一员,又与其他成员交好。在与“春草社”互动的过程中,沙鸥对诗歌的探索更加向着健康的方向发展,其成果也在更大的媒体平台上得到展示和关注。以《新华日报》为例,其在1946年8月13日第一版面就曾为其留有显著位置并展开宣传:

这是沙鸥先生继《农村的歌》后,用熟稔的四川方言著的又一本诗集。全书精选作者三年来创作的叙事诗六篇,作者在这本书里,一字一泪地暴露了西南的广大农村里的土地,租佃、保甲、兵役等问题的不合理,以及在这种不合理下的农人的悲惨,穷困,与死亡;而且更表现了广大的农民,在这种专制、独裁、封建的压迫下面的,那种求生的,求解放的强烈的战斗意志。作者跨过了在《农村的歌》里的那种印象似的方法,而把诗人自己渗透在劳苦的人民里,在思想与情感上得到了进一步的结合③。

同年10月2日,10月3日,其更是连续两期为其刊载了同一则广告宣传语:

这是沙鸥先生继《农村的歌》出版后之又一新集。全书精选诗人三年来之叙事长诗六首,西南农村中之一切悲剧,榨取,与不合理,诗人用熟稔的方言暴露无遗,其中有农人对牛的情爱,有农人被地主及保甲逼死的场景,有农人求生的求解放的苦斗,为近年来凋零之诗坛不朽的力作。④

《新华日报》的评论一针见血地指出了《化雪夜》的鲜明主题与现实意义,这也正说明了当时的进步文化对沙鸥以方言作诗、以方言诗进行“普及”工作的认可。此外,《新华日报》为支持方言诗的发展,其副刊还刊载了一系列关于方言诗的讨论文章,也为当时方言诗理论的创制与发展提供了一个良好的舆论平台。

结语

《农村的歌》《化雪夜》这两部方言习作集是沙鸥描绘农村图景、探索农人精神世界的重要试验品,他的这种可贵尝试体现了他试图摆脱知识分子忧郁的游离感和探索新诗地方路径的勇气与决心。尤其是诗集《化雪夜》,沙鸥更是将之视为“摸索中的纪念物”,这其中川东方言的使用,摆龙门阵式的对话的装置,农村悲剧情节的跌宕,都无疑使该集子变得更为亲切生动,富有感染力,这也正说明了“方言入诗”的可能性。正如“春草社”同人王亚平所言:“如果能攫取方言的特点,获得它丰富的源泉,它必然地可以补偿新诗的已被知识分子用烂了的俗腔怪调,使新诗返朴归真,创造成人民大众所喜闻乐诵的诗歌。”⑤因而,沙鸥以方言入诗的大众化的宝贵实践,虽在诗意的表达和方言的诗化方面还需要进一步的探索,但其延续了鲁迅与“春草社”的平民现实主义精神,打破了新诗书写一己之欲的困境,以方言为路径使诗歌走入了更为广阔的公共场域。他的方言诗,在20世纪40年代是为“一道异彩在中国苍白的诗坛上放射了”⑥,其理应得到我们足够的重视与解读。

(责任编辑:陈俐)