合作生产:社会化养老服务可持续供给的实践逻辑

摘 要:社会化养老服务是我国养老服务体系的重要部分。研究尝试引入合作生产视角,通过观察社会化养老服务供给可持续的地方实践,立足于21家社会养老机构调研数据,运用扎根理论方法,探究社会化养老服务可持续供给的运作逻辑。结果发现:社会化养老服务可持续供给经历了共同委托、共同设计、共同交付和共同评估四个合作阶段,合作主体、生产空间和价值理念是社会化养老服务合作结构;政策多方响应、制度监管保障、市场利益调控和技术数字赋能形成合作生产机制;合作结构与生产机制共同作用形成不同的合作网络;生产机制与合作网络交互作用于社会化养老服务合作阶段,强化合作生产能力,实现服务群体普惠化、合作内容多样化和可持续的生产服务。

关键词:养老服务;养老机构;社会化养老;互助养老;合作生产

中图分类号:D669.6;F719 文章标志码:A 文章编号:1006-6152(2024)05-0116-13

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2024.05.012

一、引 言

近年来,我国人口老龄化趋势明显。根据国家统计局数据显示,截至2023年底,全国60岁及以上人口超过2.9亿人,占总人口的21.1%,2020年全国失能老年人数达到4200万,空巢和独居老年人数已达到1.18亿。在人口高龄化、老人空巢化和家庭小型化日益突出的背景下,家庭养老难以满足老年人需求,社会化养老服务逐渐发展起来。社会化养老服务是指由家庭成员以外的“社会性”主体提供服务[1],包括政府、市场、社会组织等社会化主体,依据服务发生的场所可划分为居家、社区和机构养老服务[2],多元化社会养老服务体系体现了中国特色的养老实践和探索。为完善社会养老服务体系的建设,2023年5月,中央办公厅发布的《关于推进基本养老服务体系建设的意见》指出“由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供基本养老服务”;同年11月,国家卫健委印发了《居家和社区医养结合服务指南(试行)》,鼓励有条件的医疗卫生机构为居家和社区养老提供服务。

从公共服务的视角来看,一方面,养老服务属于准公共产品,社会养老服务本质是回应基本公共养老服务供给的问题,参与服务的主体既是服务的生产者也是消费者;另一方面,由于社会养老服务对外部性资源依赖较强,常常在服务过程中呈现出多主体合作生产的局面,这与公共服务中合作生产理论不谋而合。合作生产理论主张“公民和公共部门专业人员合作参与公共服务”[3],虽然既有研究已经发现养老服务的合作生产特征,但主要是从互助养老服务视角切入,关注老年人在互助养老过程中的行为选择、组织困境与优化路径,而对社会化养老服务供给关注较少,社会化养老服务供给在实践中仍然面临着诸多问题和挑战。因此,有必要对社会化养老服务可持续供给进行深入研究,以揭示其内在逻辑与作用机制,提升社会化养老服务供给效能。基于此,本文以合作生产理论为分析视角,通过观察可持续性社会化养老服务供给的地方实践,借助扎根理论方法,对21家正在运营的社会养老服务机构进行深入调研,聚焦社会化养老服务合作生产过程,剖析社会化养老服务供给的实践逻辑,了解社会化养老服务长效运转的合作生产机制,以期丰富合作生产理论在社会化养老服务中的理论研究,为推进社会养老服务的政策实践提供思考。

二、分析视角与文献梳理

(一)合作生产:理解公共服务供给的一个视角

合作生产是由奥斯特罗姆在20世纪70年代末正式提出的,指包括公民与专业人员在内的多个公共和私人行为者参与塑造服务生产[4],它是由常规生产者(如公共部门)和专业消费者(如公民、居委会)对服务的共同生产。合作生产活动有三个条件:积极、自愿和主动[5]。学者将合作生产进行类型学归纳,根据合作参与者的数量分为个体、群体和集体,根据生产过程的时间和性质,将生产过程分为四个阶段,分别是共同委托、共同设计、共同管理和共同评估[6]。Bovaird认为合作生产不仅适用于服务管理阶段,还可以延伸到服务规划、设计、委托、交付、监管等整个服务链中[7],扩大了合作生产在公共服务中的横向互动范围。合作生产有四个方面的优势:第一,通过公民的专业知识提高公共服务质量;第二,面对多样化的公共需求,合作生产提供更有针对性的公共服务;第三,很大程度上降低了公共服务成本;第四,国家和社会的协同合作对社会资本产生积极影响[8]。因此,合作生产不仅在理论上蓬勃发展,在实践中也逐渐成为提供公共服务的替代性方案。

在公共服务供给过程中,学者从公共行政视角和服务管理视角探讨合作生产行为[9],反思将公民置于服务的被动接受地位,同时认为新公共管理的企业理念并没有超越传统公共治理范畴,而引入合作生产理论能促进公共服务供给民主化,提升公共服务供给效率[10]。王学军梳理了合作生产理论发展的三个时期,发现合作生产是国家与社会资源整合的策略。2010年以后是合作生产的全面爆发阶段,在新的时代背景下,合作生产理念从鼓励多元主体共同参与到培育积极公众,建立价值共创机制,创造公共价值[11],促进公共政策更好地达到预期效果,除了关注绩效之外,合作生产中的组织行为和信息沟通也非常重要[12]。合作生产作为一种理论视角,在互助养老[13]、农村环境治理[14]、垃圾分类[15]等公共服务供给方面获得了较多关注。王欢明和孙晓云从构建“技术—制度”视角,分析数字技术融入基层公共服务供给的过程,发现数字技术强化了公共服务合作生产机制,技术与制度互构推动了基层合作生产,缓解了当前基层公共服务供给的困境[16]。面对公共需求和公共服务关系的日益复杂,合作生产研究趋势应逐步转向关注价值共创[17]。

(二)社会化养老服务:从结构困境到制度实践

我国社会化养老服务发展最早起源于20世纪70年代,经历多次探索转型,不断深化养老服务内涵,形成了居家、社区、机构相协调,医养康养相结合的多层次社会养老服务体系[18]。

研究初期,学者们主要分析社会养老服务结构困境,并解释其形成机制。首先,我国社会养老服务发展分为四个阶段,面对当前人口结构变化,社会养老服务供给不平衡不充分,供需矛盾加剧[19],农村老年人对社会养老服务有较高需求[20],但农村地区的社会养老服务供给水平较低,区域之间养老服务供给不均衡[21],平衡供需结构是重构养老服务体系的关键[22]。其次,养老观念保守、服务低水平供给、政策保障较弱是制约社会养老服务需求不足的主要原因[23]。还有学者提出制度内部结构失衡是导致社会养老服务供需不平衡的主要原因,非正式制度降低了正式制度的绩效[24],建议通过分层次、分阶段弥补城乡社会养老服务体系的差距,强化社会养老认识,增加社会养老服务资源供给[25],提高社会养老服务的公平性和流动性[26],精准识别多元化需求,从而完善社会养老服务体系。

随着社会养老服务政策的不断推进,越来越多的学者开始对当前的社会养老服务进行审视,聚焦社会养老服务制度实践,探索更多社会养老形式,提升社会养老服务效率。刘妮娜从市场和社会的视角出发,将当前社会养老服务供给模式划分为市场主导型、社会主导型和多元共治型[27]。姜玉贞认为当前社会养老服务中仍然存在着政府主导的本位理念,缺乏自下而上的参与激励,非政府主体仅充当参与者的配角,社会养老服务中各主体之间未形成有效合作[28]。因此,在社会养老服务中,政府应该转变观念,构建多元主体共享机制,推动社会养老服务发展[29]。

整体来看,学界对合作生产理论和社会化养老服务研究逐步递进与深化,但仍然存在拓展的空间。首先,在研究内容上,可持续性是社会化养老服务供给的现实困境,但关于社会化养老服务可持续性的研究较少。其次,在研究视角上,从合作生产视角对社会养老服务研究较少,在知网数据库中,以“合作生产”和“社会养老服务”为主题进行检索,仅有20篇相关学术论文,且多集中在互助养老的单一养老形式,较少探讨社会化养老服务。最后,在研究方法上,既有研究多纯理论性陈述,尽管有学者试图对某一地区进行个案分析,总结具体实践模式,但受制于案例研究方法的局限性,缺乏运用因果分析、扎根理论等实证方法,难以实现从特殊到普遍的跨越。因此,本文在社会化养老服务领域引入合作生产视角,对21家社会养老服务机构进行深入调研与访谈,将收集的资料作为数据库,借助扎根理论研究方法,运用Nvivo软件工具,尝试构建社会化养老服务可持续供给的理论模型,对社会化养老服务供给的实践逻辑进行深入阐述,为我国社会化养老服务实践提供借鉴。

三、研究设计

(一)研究方法

格拉泽和施特劳斯是公认的扎根理论创始人,二人共同撰写的《发现扎根理论 质性研究的策略》最早提出了扎根理论这一概念[30]。扎根理论是将抽象的经验数据范畴化成概念,归纳概念为系统化的类型和理论结构,进而解释社会现象,它的出现证实了定性研究也具备科学性和严谨性[31]。本文选择扎根理论作为研究方法,一方面,社会化养老服务可持续供给在实践过程中属于新生事物,对其内在的合作生产过程研究尚不多见;另一方面,结合本文的研究问题,对社会养老服务可持续供给研究是具有探索性和因果性的。

扎根理论主要有三大流派分别是:经典扎根理论、程序化扎根理论和建构型扎根理论[32],三种理论均获得社会科学研究者的广泛应用。本研究并非借用合作生产理论框架直接进行简单的理论嵌套,而是以社会化养老服务供给实践为研究对象,开展深入访谈,揭示社会化养老服务可持续供给的理论模型,这与程序型扎根理论对某一问题的探索性研究和情境分析的特点相契合,因此本文选择程序化扎根理论。

(二)样本选取

案例的选择并非出于统计需要,而是依据理论需要。笔者及所在团队根据以下的原则和标准,选择合适的案例研究样本。第一,所选的案例对研究问题具有导向性,案例应是由社会化主体共同参与提供养老服务的;第二,所选的案例应具有多样性,案例应涵盖既有社会养老服务机构的多数服务性质和类型;第三,所选的案例应该具有典型性,在地方具有较好的代表性。依据以上标准,笔者及所在团队最终选择了许昌市、福州市和滨州市作为案例选取来源地。一方面,许昌市、福州市和滨州市的社会养老服务发展较为成熟,其中,许昌市和福州市是第二批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点城市,滨州市是首批居家和社区基本养老服务提升行动项目试点城市。另一方面,为了对社会化养老服务可持续供给进行深入探析,社会服务机构应保持稳定的运营时间,结合以上标准和原则,本文在许昌市、福州市和滨州市选取了21家案例样本(如表1所示),案例样本的平均经营时间为4年,最长的是11年,包含事业单位、社会组织和企业三种社会性质,涵盖机构、社区、居家等服务内容,为方便后续的编码工作,对案例样本进行编号。

表1 21家社会养老服务机构的案例样本

[编号 机构名称 服务内容 单位性质 成立时间 A1 ZZ社区老年人颐养安居中心 社区居家 社会组织 2020年 A2 YZ社会服务中心 机构社区居家 事业单位 2021年 A3 CZZ敬老院 机构 事业单位 2019年 A4 YKY护理院 机构 企业 2019年 A5 MLZ区域养老服务中心 机构社区居家 社会组织 2018年 A6 TK养老社区 机构 企业 2022年 A7 XY街道居家社区养老服务照料中心 社区居家 社会组织 2022年 A8 CY街道照料中心 社区居家 社会组织 2021年 A9 GSZ居家社区养老综合服务中心 社区居家 社会组织 2022年 A10 CQ护理院 机构 企业 2019年 A11 JA社会福利中心 机构 事业单位 2019年 A12 XL养护院 机构 社会组织 2019年 A13 DTC孝善食堂 社区居家 事业单位 2022年 A14 BH老年公寓 机构社区 社会组织 2013年 A15 JB社会服务中心 机构社区 事业单位 2018年 A16 HM孝善食堂 社区居家 事业单位 2022年 A17 KD日间照料中心 社区居家 社会组织 2021年 A18 YSH康养服务中心 机构 事业单位 2019年 A19 SD街道综合养老服务中心 机构社区 事业单位 2021年 A20 AK社区居家养老 社区居家 社会组织 2019年 A21 ZM养护院 机构社区 社会组织 2017年 ]

(三)数据收集

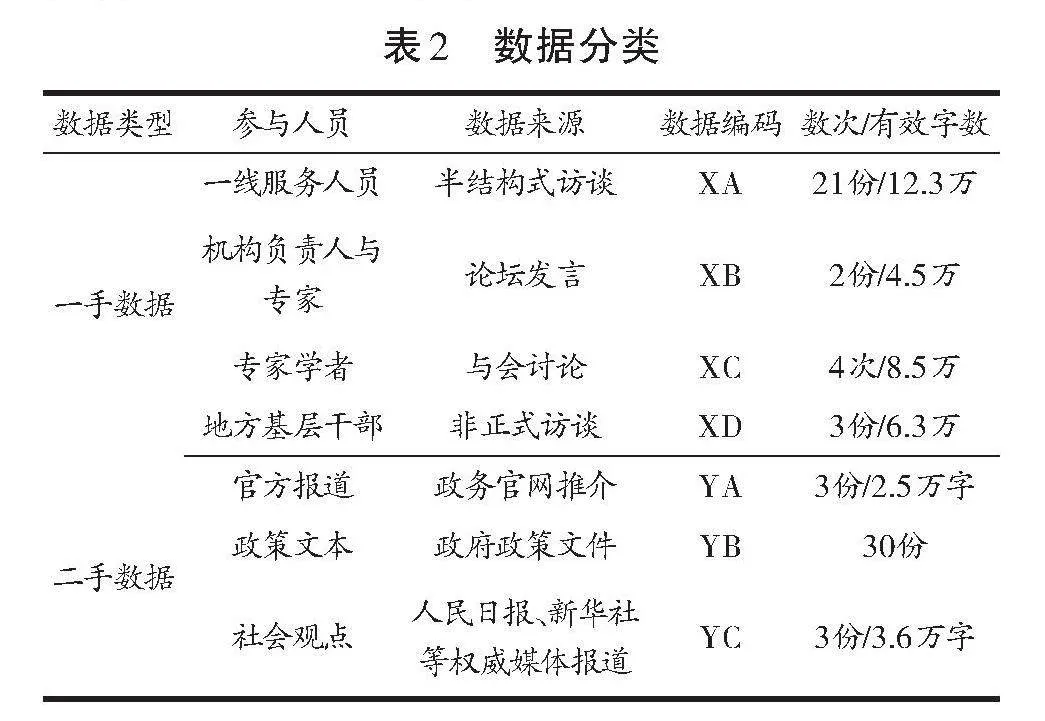

研究通过多种方式收集相关数据。其中,一手数据来自2023年9月、10月—11月和12月三次对案例进行的调研,收集到21份一线服务人员访谈数据,2份来自机构负责人与专家的论坛发言,3次与基层干部的非正式访谈记录,并开展了4次专家学者与会讨论。为尽可能多地收集数据,对事件进行交叉补充,除了一手数据之外,研究成员还通过网络搜索与案例样本有关的政府政策文件30份、2.5万字政务官网推介和3.6万字权威媒体新闻报道等二手数据,形成实地访谈、政策文件和宣传资料的三角互证,提升研究可信度。对获得资料进行整理,共计形成约37.7万余字的资料数据库,如表2所示,将资料数据库接入Nvivo软件进行编码。同时,为了提高模型的有效性,研究预留二手数据,在一手数据完成编码分析后,对预留的二手数据进行理论饱和度检验,若发现新的概念和范畴时,及时与已经形成的概念和范畴进行比较分析,修正原有的类别,如此反复对比,当样本不再出现新的概念和范畴时,即理论检验达到饱和,收集数据和编码分析的过程便可终止。

表2 数据分类

[数据类型 参与人员 数据来源 数据编码 数次/有效字数 一手数据 一线服务人员 半结构式访谈 XA 21份/12.3万 机构负责人与专家 论坛发言 XB 2份/4.5万 专家学者 与会讨论 XC 4次/8.5万 地方基层干部 非正式访谈 XD 3份/6.3万 二手数据 官方报道 政务官网推介 YA 3份/2.5万字 政策文本 政府政策文件 YB 30份 社会观点 人民日报、新华社等权威媒体报道 YC 3份/3.6万字 ]

四、研究过程与模型构建

根据程序化扎根理论,对资料数据库进行开放编码、主轴编码、选择性编码三个步骤,这三个步骤过程是处理文本材料的不同方法。在这些文本材料中,分析者需要将材料进行整合或在材料中不断往返,随着分析过程逐步向前推移,选择性编码慢慢显现[33]。在编码之前,研究对收集的数据资料进行标记命名,其中,半结构式访谈的命名规则:机构编号—数据编码—数次,如A1—XA—1,表示对A1机构的一线服务人员进行的第1份访谈内容,A2—XC—1,表明在该地区专家学者进行了第1次与会讨论,以此类推,用以识别不同编码的来源和归属。

(一)开放编码

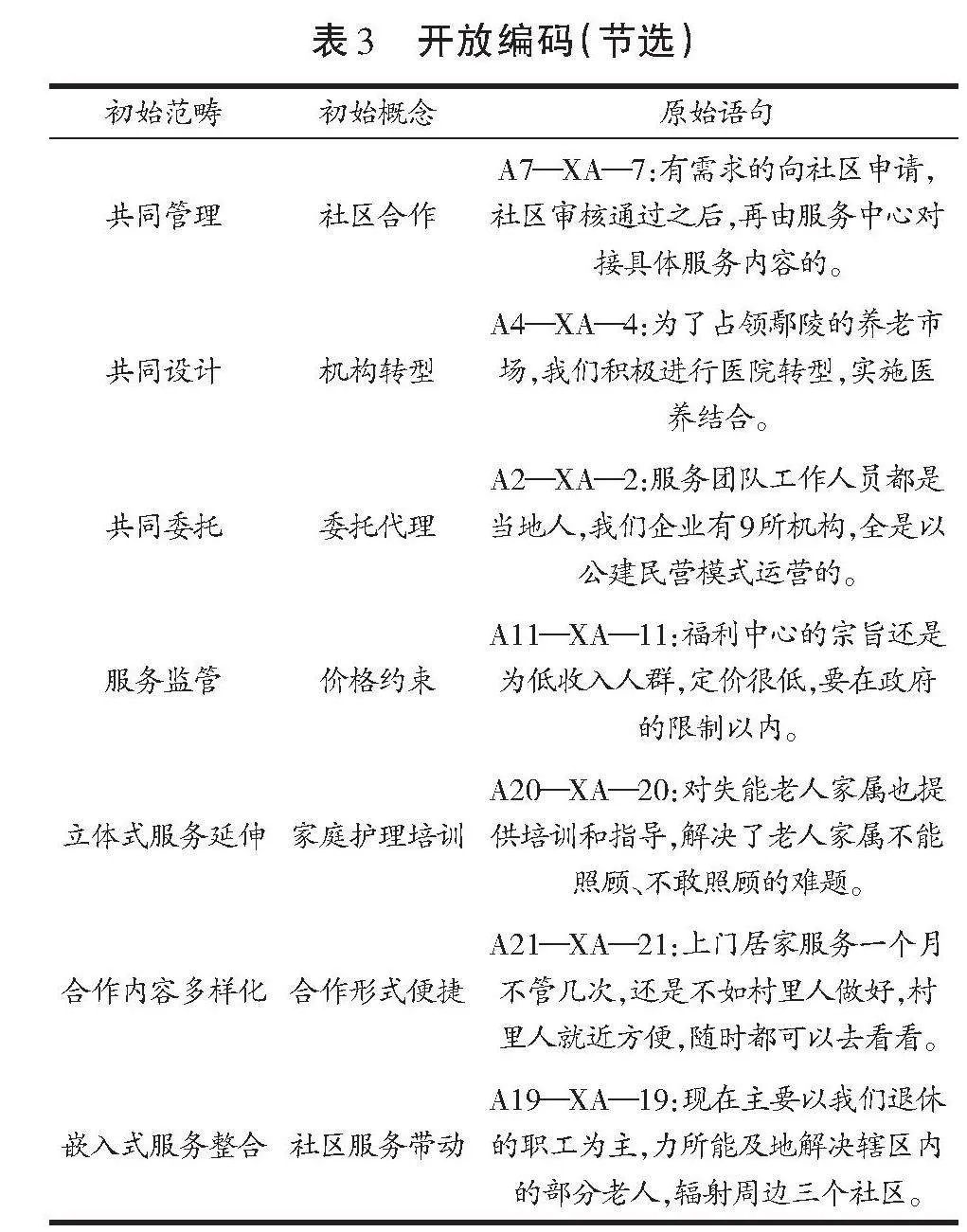

开放编码作为编码的第一步,它的主要目的是将数据和现象表达为代码,对代码进行分类,围绕某一现象分类聚合,根据它们与研究问题远近相关程度进入分类程序,此时经过分类的原生代码会形成概念,而概念是构成理论最基本的单元,最终整理合并之后得到508个初始概念,进一步抽象分类得到18个初始范畴,部分编码如表3所示。

表3 开放编码(节选)

[初始范畴 初始概念 原始语句 共同管理 社区合作 A7—XA—7:有需求的向社区申请,社区审核通过之后,再由服务中心对接具体服务内容的。 共同设计 机构转型 A4—XA—4:为了占领鄢陵的养老市场,我们积极进行医院转型,实施医养结合。 共同委托 委托代理 A2—XA—2:服务团队工作人员都是当地人,我们企业有9所机构,全是以公建民营模式运营的。 服务监管 价格约束 A11—XA—11:福利中心的宗旨还是为低收入人群,定价很低,要在政府的限制以内。 立体式服务延伸 家庭护理培训 A20—XA—20:对失能老人家属也提供培训和指导,解决了老人家属不能照顾、不敢照顾的难题。 合作内容多样化 合作形式便捷 A21—XA—21:上门居家服务一个月不管几次,还是不如村里人做好,村里人就近方便,随时都可以去看看。 嵌入式服务整合 社区服务带动 A19—XA—19:现在主要以我们退休的职工为主,力所能及地解决辖区内的部分老人,辐射周边三个社区。 ]

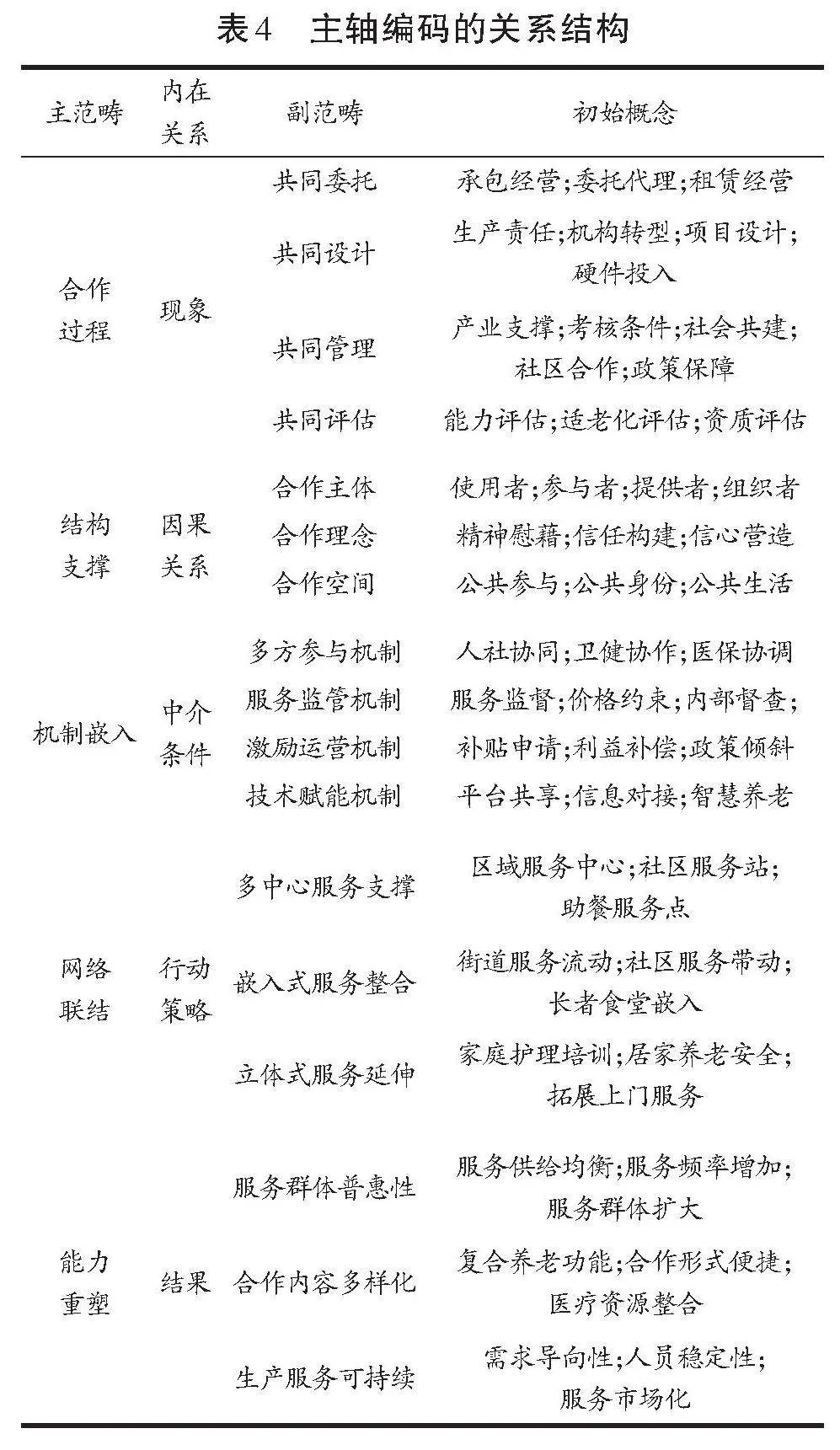

(二)主轴编码

作为编码的第二步,主轴编码是对从开放编码中得到的初始范畴进行提炼和区分,探索初始范畴之间关联,进一步抽象、概括和归纳。施特劳斯和科宾建议多进行形式编码来对实质类属进行识别和分类,而这些类属之间的关系也要被详细阐述[34]。因此,本文运用“因果关系—现象—干预条件—行动/策略—结果”的编码范式工具来说明主范畴之间的关系,编码范式是对现象和概念之间的可能关系进行命名,促进现象间、概念间和类属间的关系结构,最终形成合作过程、结构支撑、机制嵌入、网络联结和能力重塑5个主轴编码(如表4)。

表4 主轴编码的关系结构

[主范畴 内在

关系 副范畴 初始概念 合作

过程 现象 共同委托 承包经营;委托代理;租赁经营 共同设计 生产责任;机构转型;项目设计;硬件投入 共同管理 产业支撑;考核条件;社会共建;社区合作;政策保障 共同评估 能力评估;适老化评估;资质评估 结构

支撑 因果

关系 合作主体 使用者;参与者;提供者;组织者 合作理念 精神慰藉;信任构建;信心营造 合作空间 公共参与;公共身份;公共生活 机制嵌入 中介

条件 多方参与机制 人社协同;卫健协作;医保协调 服务监管机制 服务监督;价格约束;内部督查; 激励运营机制 补贴申请;利益补偿;政策倾斜 技术赋能机制 平台共享;信息对接;智慧养老 网络

联结 行动

策略 多中心服务支撑 区域服务中心;社区服务站;

助餐服务点 嵌入式服务整合 街道服务流动;社区服务带动;

长者食堂嵌入 立体式服务延伸 家庭护理培训;居家养老安全;

拓展上门服务 能力

重塑 结果 服务群体普惠性 服务供给均衡;服务频率增加;

服务群体扩大 合作内容多样化 复合养老功能;合作形式便捷;

医疗资源整合 生产服务可持续 需求导向性;人员稳定性;

服务市场化 ]

(三)选择性编码

选择性编码是将主轴编码阶段形成的抽象化继续推进。这一步骤聚焦于潜在的核心概念和核心变量,将研究内容从一次访谈转化为一个案例,呈现一条完整的故事线。研究概念和范畴均与故事中的中心现象和其他类属相关联,经过初始概念、初始范畴、主范畴不断比较分析,确定了“社会化养老服务供给实践逻辑”是本文的核心范畴,并形成以下故事线:首先,社会化养老服务可持续供给经历了共同委托、共同设计、共同管理和共同评估四个阶段,合作生产行为介入的服务环节越多,其运作机制就越成熟,合作过程是社会化养老服务可持续供给的生产载体。其次,由服务使用者、参与者、提供者和组织者形成的合作主体是社会化养老服务供给的核心,包括协调组织者、支持参与者、服务提供者和服务使用者,多元主体为社会化养老服务可持续供给提供结构支撑。再次,社会化养老服务在合作结构和生产过程的基础上,形成多部门参与、市场激励、制度监管和技术赋能的合作生产机制,随着合作结构的深入和常态化,合作结构与生产机制共同作用,建立了多中心服务支撑、嵌入式服务整合和立体式服务延伸的合作网络,机制嵌入是实现合作生产运转的中介条件,网络联结是驱动合作生产的路径选择。最后,机制嵌入和网络联结交互作用于社会化养老服务供给实践过程,强化合作生产能力,实现服务群体普惠化、合作内容多样化和生产服务可持续的合作生产格局。因此,本文得到社会化养老服务可持续供给的理论模型,具体如图1所示。

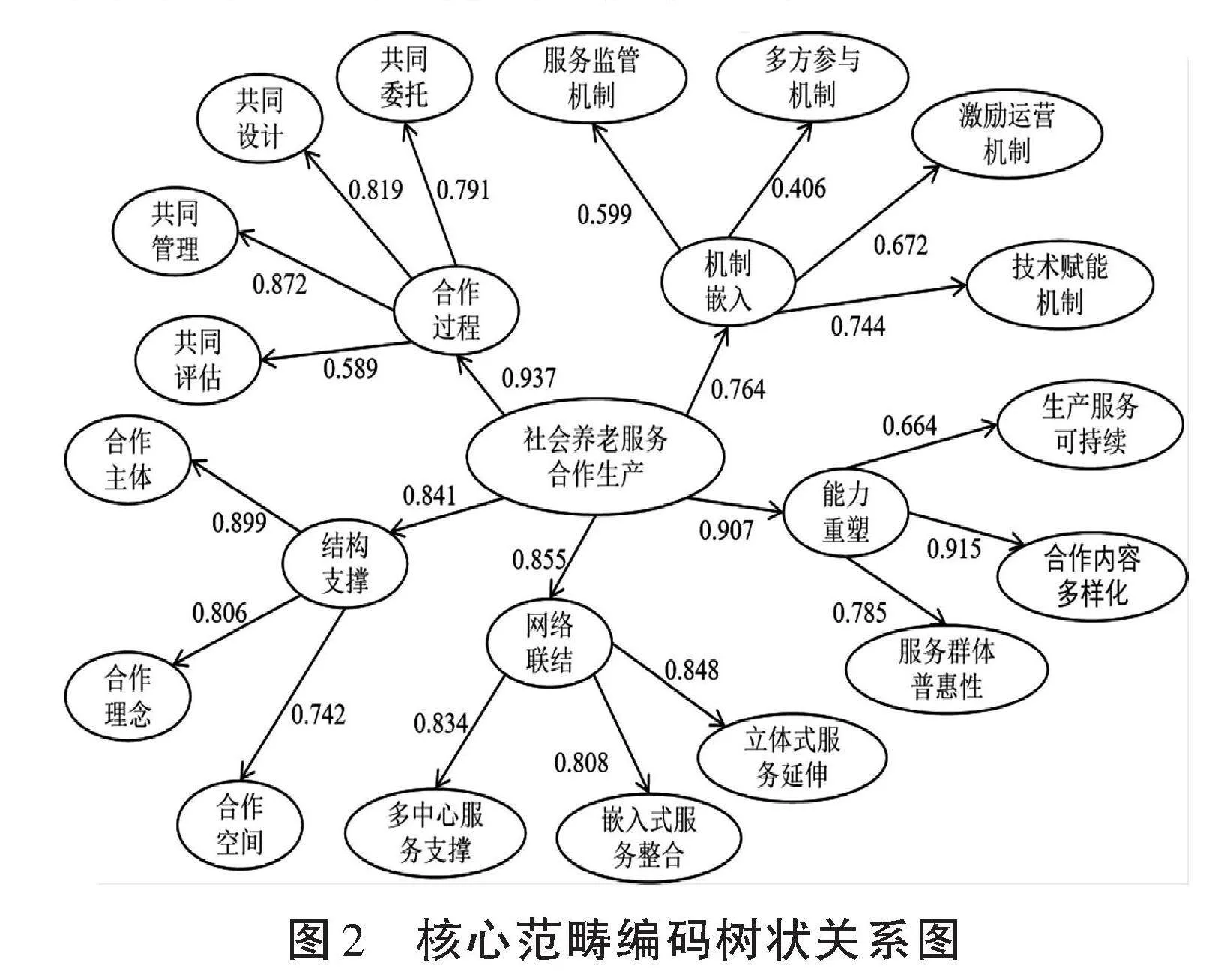

(四)理论饱和度检验

为了检验理论是否饱和,本文对预留的二手数据,依据程序化扎根理论的步骤,重新进行开放式编码、主轴式编码和选择式编码,未发现新的类别和范畴,且范畴间关系也没有新变化,表明本次编码具有较强的可靠性和有效性,构建的模型具有较高的理论饱和度。此外,本文借助Nvivo质性软件,对编码进行了聚类分析,检验了编码节点之间的Pearson系数(如图2所示),相关系数越大表明节点之间的隶属度越强。通常来说,当系数在0.8—1.0之间,表明上下节点之间隶属度高,当系数在0.6—0.8,表明隶属度较高,当系数在0.4—0.6表明隶属度较低[35],如结构支撑与合作主体之间的系数为0.899,表明合作主体是结构支撑的重要因素。

<E:\江汉学术\江汉学术2024年\江汉学术2024年第5期\Image\汪瑶image2.tif>

图2 核心范畴编码树状关系图

五、社会化养老服务可持续供给的理路阐释

遵循程序化扎根理论的编码过程,本文构建了社会化养老服务可持续供给的理论模型。研究发现,社会化养老服务可持续供给是一个逐渐深入的过程:在社会化养老服务周期和结构要素中营造合作场域,促进合作行为,构建合作生产的实践载体;合作要素互动,鼓励多方参与,利益调控,激励市场运营,制度保障,实施服务监管,数字协同,实现技术赋能,形成合作生产机制,调节合作生产过程;结合生产结构,建立多中心、嵌入式和立体式的合作生产网络,支撑合作架构,整合流动资源,延长生产供需链,从而增强合作生产能力。

(一)场域营造:合作生产的实践载体

社会化养老服务供给是在社会空间中发生的,勒温认为个体与时空相互作用的形态为“场”[36],而场域是具有自己独特运作法则的社会空间[37]。因此,对合作生产行为的深入剖析离不开合作场域分析,社会化养老服务可持续供给以服务周期和结构空间要素,构成两个相对自主的子场域,合作介入政策实施阶段,形成场域交互;与主体、场景等要素互动,组成空间场域,如图3所示。

1. 合作介入,场域过程的交互

可持续的社会化养老服务供给存在共同委托、共同设计、共同管理和共同评估四个周期,在周期内实现场域过程的交互。共同委托是政府与其他社会化主体共同完成的,包含委托的内容、对象和实现委托的结果,有承包经营、委托代理和租赁经营三种形式。承包经营是地方政府对社会化养老服务的改革导向,一方面以公办养老机构实施公建民营的形式;另一方面扩大服务范围,成立区域综合服务中心。委托代理最具有代表性的是政府购买服务,政府委托有资质的医院、第三方机构、代理人对老人进行照料(A5—XD—1)。租赁经营是社会化主体租用场地,提供养老服务,而设施设备由主体自己提供。KD日间照料中心利用社区配套用房,由社会化主体改成社区养老服务用房,其负责人谈道:“2014年之后与社区签订租赁场地合同,将原本的社区配套用房改造为养老用房(A17-XA-17)。”共同设计是将各合作主体的经验融入公共服务的规划或安排之中。如民营医院充分利用医疗资源,开展养老服务,转型为医养结合的养老机构。共同管理是直接提供社会化养老服务的活动,这一阶段关注服务质量和效率。政府为社会化主体设置考核门槛,社会组织提供养老服务,企业主体进行市场化运作,强化绩效考核。共同评估由社会化主体共同监测和评估社会养老服务,面向个体、家庭和机构的能力评估、适老化评估和资质评估。如专业评估师对老人健康进行评估,第三方委托机构对家庭进行适老化评估并提供改造方案,政府部门对社会养老服务进行资质评估。

2. 结构支撑,场域要素的互动

社会养老服务合作主体是场域要素的核心,而地方政府提供的生产空间是合作主体参与养老服务的基础。从服务使用者的角度,营造养老服务的生产理念,丰富老人的精神世界,培养积极的老龄观,提高自我认知能力。地方政府作为协调组织者,利用闲置宅基地,盘活助老资源,为社会养老服务提供场地,鼓励老人参与公共事务。地方政府为有需求的家庭提供居家护理人员培训课程,大力发展助餐服务,由于农村居住分散,鼓励村委会参与老人助餐服务的发放。(A3—XA—3)。服务使用者是有高龄老人的家庭。依据老人的能力评估结果,为老人提供较为精准的养老服务供给,失能、半失能等生活不能自理的老人对医疗资源和日常照料的需求较高,独居、空巢等居住分散的老人精神较为孤寂,对心理关怀的需求较高。养老机构、养老护理员、社区卫生服务中心、村卫生室、家庭医生等服务提供者,通过开展乐龄学堂、教授老人书法、手工编织和戏剧学习,提高老人的自我能力认知。社区卫生服务中心有16支家庭医生团队,提供每月一次的体检服务,免费为老年人提供健康追踪服务(A19—XA—19)。社会组织和助老员参与社会养老服务,其中,社会组织包括社工和志愿者队伍,社区居民承担助老员工作,为老人提供精神开导,缓解年龄上的心理压力。社会服务中心的社会资源较为丰富,比如说专业社工、艺术团体,还有志愿组织,与老人进行沟通,为老人提供休闲娱乐(A2—XA—1)。

(二)机制嵌入:合作生产的调节因素

合作生产机制在社会化养老服务实践中具有承上启下的作用,是可持续供给的中介条件。

1. 政策响应,多部门协同参与

社会化养老服务供给涉及政府、市场和社会等多领域,呈现跨部门、跨区域和跨层级的特点。一是培育养老人才,创新人才培养模式。一方面,吸引年轻人参与养老行业,如滨州职业学院开设养老管理专业,对养老护理员进行定期技能培训,落实培训补贴和职业技能鉴定补贴政策,激励养老护理员技能提升。另一方面共享“银发人才”资源,福州市建设银发人才库,挖掘银发人才资源,鼓励银发人才利用自身优势参与各行各业,并为银发人才发挥作用提供政策保障。二是统筹医疗资源。“十四五”以来,国家卫健委牵头发布了一系列促进医养结合发展的政策,将医疗资源与养老需求进行深度融合,针对居家和社区老人,提供医疗巡诊服务。滨州市政府创新医养结合服务模式,利用原有二级甲等医院的医疗资源,结合养老服务中心,打造养护院,提供医养结合服务(A21—XB—2)。而对于养老机构内设的医疗点,国家医保局将符合条件的养老院医务室、护理院纳入医保定点范围,老人在就近就医的同时,也可享受医保报销的福利,将养老床位和医疗床位合二为一,实现医养一张床(A18—XA—18)。

2. 利益调控,层次化运营激励

协调组织者通过对社会养老机构进行建设补助、利益补偿和奖励补贴,实现多层次的激励运营。一是建设补助。地方政府为加快养老服务社会化,鼓励市场主体和社会组织参与养老服务行业,为改建、扩建和新建的养老服务机构提供建设补助。许昌市对在各级民政部门登记的社会养老服务机构,在床位和建筑面积达到相应条件的情况下,按照每张床位1500元/年的补贴分三年发放(YB-6)。二是利益补偿。为保证养老机构持续运营,地方政府通过床位运营补贴来对养老服务机构进行利益补偿。福州市按照护理型与非护理型床位分别给予每床不少于2200和2800元/年的补贴(YB-13)。三是奖励补贴。地方政府通过奖补政策引导,大力培育养老服务人才。山东省对开设养老服务相关专业,并开展正常教学的各级职业技术学校,省级财政每年给予不少于80万元的一次性奖补;对于毕业后在养老机构和社区养老服务中心从事护理、康复和社工等相关养老服务的一线工作人员,给予不少于1万元的一次性入职奖补;对于在养老服务职业技能等级中,三级、二级和一级养老护理员,分别给予3000、4000和5000元的一次性奖补。同时,根据养老机构的星级评定结构,实行0.8—1.2倍的差异化补助(YB-24)。

3. 制度保障,精准化服务监管

社会化养老服务可持续供给通过服务监督、价格约束和内部督查,实现制度化服务监管。一是服务监督。线下成立党员监督陪餐制度,设置居民之声,老人的意见和想法可以在居民之声进行反馈。照料中心二楼是长者食堂,鼓励社区干部、党员志愿者成为长者食堂的陪餐员,对长者食堂的服务内容进行监督(A8—XD—2)。设置线上服务监督,福州市联动养老机构建设视频监控平台,在养老机构的重点场所配备视频监控,对养老机构进行实时监督和调度,推出“福州养老”微信小程序,增设了长者食堂模块,老人可以线上点单,服务提供商接单,就近派单助老员上门服务,平台全程监管。二是价格约束。养老机构根据自身服务项目,遵循国家与地方政府的价格管理规定,确定养老机构的服务定价。福州市制定发布了《福州市社会福利院养老服务收费标准》,规定社会福利院床位费和护理费收费标准,对社会养老服务构建有效的、分层的价格约束。三是内部督查。YZ市承包经营了9家公建民营的养老机构,自从养老机构转向公建民营之后,企业建立内部服务质量督导机制,针对养老机构进行不定期巡查,巡查的内容主要是消防、安全方面,针对有问题的部分下发整改通知,整改情况与养老机构负责人绩效考核相挂钩(A2—XA—2)。

4. 智慧养老,数字化技术赋能

数字技术为社会化养老服务可持续供给带来了数据基础和条件工具[38]。一是平台共享,助推智慧养老。养老服务机构内设健康管理平台,实时监测入住老人的身体状况。GSZ居家社区养老综合服务中心结合中医康养,将所有入住的老人信息导入到健康管理平台。地方政府开发养老服务综合系统,对接养老服务机构,与养老机构共享信息,降低监管成本。二是信息对接,实施技术赋能。对于配备适老化智能家居的养老服务机构,实现健康养老需求的精准化对接。YKY护理院依托医办养的服务优势,机构配备适老化的智能家居,其中,血糖仪和血压仪作为终端设备,其检测到的数据可直接传输到智能设备上(A4—XA—4)。农村地区医疗资源紧张,数字技术为农村社会养老服务提供机遇。MLZ区域养老服务中心充分利用综合医院的资源,为长者提供远程问诊服务,并为每个老人建立专属的健康档案。对于农村长期独居老人,如果长时间侧躺着一个姿势保持不动,就会自动联系家属,通过智能化设备,打通信息对接,实现对入住长者进行全方位的智能健康动态跟踪。

(三)网络联结:合作生产的路径选择

合作结构与生产机制的深化加速了合作生产网络的形成,社会化养老服务通过合作生产网络运输给服务使用者。

1. 多中心服务网络,支撑合作架构

在区域服务中心、社区服务站和助餐服务点形成可持续供给的多中心网络。一是发展区域服务中心。在满足特困老人集中供养的基础上,积极推动乡镇敬老院转型发展为乡镇区域服务中心。农村居住地较为分散,联合几个村集中运营,跨村、跨乡镇、跨街道区域服务中心应运而生,相较于原有的养老服务,区域养老服务中心的养老服务设施更加齐全、服务功能覆盖较广,包含长者食堂、日间照料中心、活动室等(A2—XA—2)。二是成立社区服务站。区域服务中心作为养老资源的集散中心和服务功能的综合中心,需要社区服务站进行养老服务承接,就近服务是社区服务站最凸显的优势之一。社区服务站结合卫生医疗服务和适老化功能区,提供老龄人健康知识和居家上门服务,开办各类娱乐活动,丰富老人的业余生活,实现家门口的养老服务。三是搭建助餐服务点。助餐点能够帮助高龄、独居老人解决“吃饭难”的问题。助餐点依据不同年龄段的老人实行不同的优惠政策,若高龄、独居和失能老人不方便现场就餐,也可以在小程序上直接点餐,由助老员送餐上门,不用收取配送费(A7—XD—2)。

2. 嵌入式服务网络,整合流动资源

可持续的社会化养老服务整合城市、乡村、街道、社区资源,通过资源双向流动,构建嵌入式合作网络。一是城乡资源双向流动。乡村振兴与新型城镇化加速了资源流动的速度[39]。一方面,推动城市资源进入乡村,推进城市公共服务向乡村延伸。社会组织通过志愿服务的方式,对农村留守人员开展居家养老的护理培训,村委会组织养老护理队伍提供养老服务,市场主体辐射带动农村养老服务,定期开展义诊、理发和文艺汇演等活动。另一方面,充分运用乡村自然资源,推介乡土和乡俗文化。以原有的闲置资源为依托,如学校、厂房和无人居住的宅基地,将养老服务与教育、文化、旅游产业融合,打造农村康养基地。当老人在家里或者在服务中心住得有厌倦感时,我们可以与山区乡镇的幸福院合作,在确保老人身体健康的情况下,安排老人入住,相互把资源利用起来(A10—XA—10)。二是街道社区服务带动。依据街道社区老年人口的分布情况,了解老年人的实际需求,充分发挥街道养老服务中心和社区养老服务站的带动作用,扩大居家服务范围,实现社区嵌入式养老服务。

3.立体式服务网络,延长生产供需链

社会养老服务与家庭养老并非对立,相反,通过社会化养老服务可以实现更专业的居家养老,构建立体式网络,延伸生产供需渠道。一是支持居家养老。家庭养老作为传统养老方式,具有悠久的历史底蕴和强大的现实活力,为改善家庭的照料困境,与政府、社会组织和企业合作,共同提升家庭养老的照料能力。老人家属参加老人照护培训,能学习到更加专业化的养老护理方法(A5—XA—5)。二是聚焦居家安全。相对于家庭而言,社会养老服务机构能够较早地运用养老设施、适老化产品,保障老人的人身安全和健康状况,这使得老人及其家庭逐渐聚焦居家养老安全。为了让老人回家之后拥有一个更安全的环境,机构专门设置了家庭适老化产品的展示区,显示有哪些适老化产品可以在家庭中使用,并详细说明这些产品的使用方法(A10—XA—10)。三是拓展上门服务。对于独居或失能在家的老人,社会化主体将服务送上门,送上家。老人对个人卫生的服务需求比较大,为老人提供免费上门服务,除了打扫卫生,还进行理发和助浴,也做长期护理,由医保培训的专业护理人员上门做卧床老人进行褥疮护理、口腔清洁的(A8—XA—8)。

(四)能力强化:合作生产的结果效应

生产空间、合作主体和生产理念组成的结构要素推动形成合作生产网络,多重机制调节网络运作,从而强化合作生产能力,如图4所示。

1. 增加普惠性的服务供给

增加普惠性的服务供给提升了合作生产能力。一是服务供给均衡。社会化养老服务为老人提供物质供给,如设置长者食堂,关注老人的精神需求,开展老人探访关爱计划。承接四个街镇的老人探访关爱服务,对于独居在家的老年人,每个月会定期进行上门探访和电话探访,已经开展上门探访七百余次,每个月的电话探访服务量在1200人次左右(A10—XC—2)。二是服务频率增加。通过政府补贴和机构让利,老年人以较低的价格甚至免费享受社会化养老服务,一方面在经济上降低了服务门槛,另一方面在心理上减弱了对社会养老服务的抵触心理,并且在一定程度上起到宣传服务的效果。以老年人助餐为例,截至2023年9月份,乡镇长者食堂的助餐数量达到了52443份(A9—XA—9)。三是服务群体扩大。政策上对服务群体的限制慢慢减少,许昌市原来仅本地户口可以享受服务政策,后面调整为不按户籍限制就可享受床位补贴(A2—XD—1)。福州市区域服务中心和社区服务站将低收入群体的养老涵盖起来,不仅仅包括特困群体,服务群体的范围更广。

2. 拓展多样性的合作内容

在调研中发现,社会化养老服务机构承接了机构、社区和居家养老等多种服务业态,具有复合养老功能的特征。CY街道照料中心提供全日托养、日间照料、上门服务、供需对接资源统筹,智慧养老六大板块。老年公寓业务已涵盖养老、医疗护理、居家养老服务、文化娱乐四大领域,设有综合服务中心、护理院、医养康复中心、居家养老服务中心,并对外提供机构养老、社区养老、居家养老等服务(A14—XA—14)。为方便不同家庭的养老需求,社会化养老服务机构的合作形式灵活便捷。家庭情况不同,需要照看老人的时间段不同,因此,养老服务项目比较灵活,可以是日托或全托,根据老人的身体健康分为:自理、半自理、失能,为不同类别的老人提供不同服务(A19—XA—19)。社会化养老服务机构深度整合医疗资源,建立医养结合的合作机制。运用周边医疗资源,充分发挥医疗联合体作用,开通绿色就医通道,邀请医生进行义诊或巡诊,开设养老健康讲堂,学习医疗康复护理知识。

3. 保证可持续的生产服务

了解养老服务的需求是社会化养老服务可持续生产的前提。政府、社会组织和市场企业等合作主体通过了解地区内的养老需求,开展合作供给。根据地区内60岁以上的人口数量,结合困难老年群体的健康状况,推算出对社会养老服务的需求程度(A1—XD—1)。养老从业人员稳定性是社会养老服务可持续生产的条件。一方面,提高养老从业人员的社会地位,福州市通过提高养老从业人员的工资福利待遇,增强养老服务人员的社会认可度;滨州市为养老服务人员提供技能培训,营造不断成长的空间,提升职业荣誉感与使用感。另一方面,让养老从业人员了解行业前景,吸引年轻人加入养老行业,提高养老服务人员的专业性,扩大对紧缺型人才的流动范围。通过与地方的二级以上医院合作组成医疗联合体,邀请全科医生坐诊,为辖区老人提供更专业的服务(A18—XA—18)。服务市场化运作是社会化养老服务可持续生产的关键。市场化能够调动合作主体的生产积极性,提高服务质量,实现资源的优化配置。长者食堂不仅是服务老年人,也面向社区、街道和社会开放,引入市场竞争机制,降低成本,提高效率,助推企业创新和技术进步(A6—XD—2)。

六、结 语

社会化养老服务如何实现可持续性生产?围绕这一问题,区别于从宏观层面上对社会化养老服务体系的探讨[40],与微观层面上对单一养老服务模式的分析[41],本文聚焦社会化养老服务实践及其可持续性供给的这一现象。

观察社会化养老服务可持续供给的地方实践,对21家社会养老服务机构的深度调研表明,随着信息化和城镇化发展,社会化养老服务可持续生产呈现不同特征。首先,社会化养老服务供给存在共同委托、共同设计、共同管理和共同评估四个合作阶段[42]。其次,由服务使用者、参与者、提供者和组织者组成的合作主体是社会化养老服务供给的核心,转变国家、市场和公民在公共服务供给中的固定角色[43],对抗官僚和专业技术带给公共服务的依赖性或疏远性。其中,协调组织者为使用者提供公共参与机会和塑造公共身份,服务提供者和支持参与者为使用者构建信任、营造信心并提升生活质量,而参与者也是潜在的服务使用者,多元主体为合作生产提供结构支撑。再次,社会化养老服务可持续供给不仅仅是资源配置机制[44],而要形成多部门参与、市场激励、制度监管和技术赋能的合作生产机制。最后,机制嵌入和网络联结交互作用于社会化养老服务供给实践过程,强化合作生产能力,实现服务群体普惠化、合作内容多样化和生产服务可持续的合作格局。

研究基于多家实际运营的社会养老机构调研数据,归纳凝练社会化养老服务可持续供给的理论模型。首先,一定程度上丰富了社会化养老服务研究视角,提供了合作生产视角在社会化养老服务供给的案例,其次,基于合作生产的视角对社会化养老服务可持续供给的分析,在理论上超越了既有研究对社会化养老服务可持续生产的结构困境讨论,转向探讨社会化养老服务制度实践过程,对推进新时代养老服务体系具有积极意义。最后,运用扎根理论的实证方法,从单案例到多案例展开分析,尽可能实现从特殊到普遍的跨越。未来应收集更多案例样本的数据以提升结论效度,在分析模型中补充潜在合作参与者的调研数据。此外,对于如何提升社会化养老服务供给质量、有哪些因素影响合作生产质量,有待后续深入研究。

参考文献:

[1] 马岚.新中国70年来我国社会养老服务的本土化实践[J].兰州学刊,2019(8):184-194.

[2] 姚兴安,朱萌君,苏群.我国老人居家养老研究现状、热点与前沿分析[J].江汉学术,2021(3):29-40.

[3] Ostrom E. Crossing the Great Divide:Coproduction, Synergy, and Development[J]. World Development, 1996(6):1073-1087.

[4] Ostrom V, Ostrom E. Public Goods and Public Choices[M]//Alternatives for Delivering Public Services. London:Routledge, 2019:7-49.

[5] Jeffrey L Brudney, Robert E England. Toward a Definition of the Coproduction Concept[J]. Public Administration Review, 1983(1):59-65.

[6] Nabatchi T, Sancino A, Sicilia M. Varieties of Participation in Public Services:The Who, When, and What of Coproduction[J]. Public Administration Review, 2017(5):766-776.

[7] Bovaird T. Beyond Engagement and Participation:User and Community Coproduction of Public Services[J]. Public Administration Review, 2007(5):846-860.

[8] Sicilia M, Guarini E, Sancino A, et al. La Gestion des Services Publics et la Coproduction Dans Les Structures de Gouvernance à Niveaux Multiples[J]. Revue Internationale des Sciences Administratives, 2016(1):11-32.

[9] 朱春奎,易雯.公共服务合作生产研究进展与展望[J].公共行政评论,2017(5):188-201,220.

[10] 陈建国.合作生产理论与公共服务治理的思维转换[J].天津行政学院学报,2012(2):63-67.

[11] 王学军.价值共创:公共服务合作生产的新趋势[J].上海行政学院学报,2020(1):23-32.

[12] 李华芳.合供:过去、现在与未来[J].公共管理与政策评论,2020(1):10-22.

[13] 赵浩华.合作生产视域下社区互助养老服务再思考[J].行政论坛,2023(5):149-155.

[14] 吴宝家,唐银彬.合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的机制探讨:基于四川省D镇巷道环境整治的案例研究[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2023(5):95-105.

[15] 母睿,郎梦.共同生产视角下生活垃圾分类效果评价与政策驱动路径:基于中国中东部地区19个城市的模糊集定性比较分析[J].中国人口·资源与环境,2023(9):182-191.

[16] 王欢明,孙晓云.“数智之治”何以强化基层公共服务合作生产:基于S市社区新基建案例分析[J].中国行政管理,2023(6):23-33,110.

[17] 王欢明,刘馨.从合作生产转向价值共创:公共服务供给范式的演进历程[J].理论与改革,2023(5):138-154,172.

[18] 王成,周玉萍,廖启云.社区养老机构空间嵌入的治理逻辑:基于多地典型案例的研究[J].江汉学术,2022(4):34-42.

[19] 杨翠迎.我国社会养老服务发展转变与质量提升:基于新中国成立70年的回顾[J].社会科学辑刊,2020(3):111-118.

[20] 唐娟莉,倪永良.农村社会养老服务需求:意愿与影响[J].农业现代化研究,2020(4):618-627.

[21] 王雪辉,彭聪.农村社会养老服务供给水平研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020(1):117-128.

[22] 赵一红,聂倩.供需与结构:中国社会养老服务体系建构的逻辑:基于六城市养老机构的实证调查[J].社会学研究,2022(6):164-179,229-230.

[23] 盛见.社会养老服务有效需求不足的根源分析与破解路径[J].中州学刊,2019(12):28-34.

[24] 李文祥,赵紫薇.制度变迁视角下社会养老服务发展的困境与超越[J].河北学刊,2021(3):171-177.

[25] 张红凤,罗微.养老服务资源对老年人社会养老服务需求的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2019(4):168-176.

[26] 凌文豪,王又彭.构建城乡统一社会养老服务体系的路径探寻:基于河南省9市553份调研问卷的分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2019(1):132-138.

[27] 刘妮娜,程士强.社会与市场的联动:市场经营社会的模式划分与运作逻辑:以社会养老服务供给为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023(6):80-87.

[28] 姜玉贞,宋全成.社会养老服务福利治理的局限性及其成因分析:基于RHLJ社区养老服务中心案例的分析[J].山东社会科学,2019(11):110-117.

[29] 张捷,陆渊.共享经济背景下社会养老服务协同治理模式研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2019(1):79-86,107-108.

[30] Rakhmawati W. Understanding Classic, Straussian, and Constructivist Grounded Theory Approaches[J]. Belitung Nursing Journal, 2019(3):111-115.

[31] Goldkuhl G, Cronholm S. Adding Theoretical Grounding to Grounded Theory:Toward multi-grounded Theory[J]. International Journal of Qualitative Methods, 2010(2):187-205.

[32] 贾旭东,衡量.扎根理论的“丛林”、过往与进路[J].科研管理,2020(5):151-163.

[33] Strauss A, Corbin J M. Grounded Theory in Practice[M]. Los Angeles:Sage, 1997.

[34] Corbin J M, Strauss A. Grounded Theory Research:Procedures, Canons and Evaluative Criteria[J]. Qualitative Sociology, 1990(1):3-21.

[35] 张绪娥,温锋华,唐正霞.由合作生产到价值共创的社区更新何以可行:以北京“劲松模式”为例[J].公共管理学报,2023(1):144-156,175-176.

[36] 库尔特·勒温.拓扑心理学原理[M].高觉敷,译.北京:商务印书馆, 2017.

[37] Bourdieu P, Wacquant L J D. An invitation to Reflexive Sociology[M].Chicago:University of Chicago Press, 1992.

[38] 王欢明,孙晓云.“数智之治”何以强化基层公共服务合作生产:基于S市社区新基建案例分析[J].中国行政管理,2023(6):23-33,110.

[39] 郁姣娇,吕军.新型城镇化背景下城乡资源要素的双向流动与整合[J].农业经济,2023(1):90-92.

[40] 袁小波.社会化养老服务体系的构建[J].人民论坛,2014(17):57-59.

[41] 刘丽杭,徐俊.公共服务合作生产如何创造公共价值:以C市帮乐帮互助养老服务项目为例[J].求实,2021(6):54-70,109.

[42] 郑广怀.乡镇社工站推动乡村公共价值合作生产的过程与机制[J].学海,2023(5):132-145.

[43] 许芸.从政府包办到政府购买:中国社会福利服务供给的新路径[J].南京社会科学,2009(7):101-105.

[44] 纪竞垚.我国养老服务资源配置机制研究[J].社会建设,2024(1):24-41.

责任编辑:郑晓艳

(E-mail:zxyfly@ 126. com)

收稿日期:2024 - 03 - 30 本刊网址·在线期刊:http://qks. jhun. edu. cn/jhxs

基金项目:国家社会科学基金项目“问责机制下基层治理体系的应灾弹性与修复力研究”(20BZZ104)

作者简介:汪 瑶,女,江西九江人,华中师范大学中国农村研究院博士生,E-mail:yaow1998@163.com。