双循环推动高质量就业的传导路径和作用机制

摘 要:随着新时期我国社会发展主要矛盾的深刻变化,高质量就业成为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展的重要抓手。

基于《中国统计年鉴》和

中国劳动力动态调查

2012—2018年四期

面板数据,利用结构方程模型(SEM)分析了双循环影响我国高质量就业的传导路径及作用机制。研究发现:内、外循环之间的协调互动可以显著促进高质量就业,其效应贡献率为45.15%

;双循环所带来的技术进步、产业结构升级、人力资本积累是推动高质量就业的重要渠道,

其效应贡献率为54.85%,其中,技术进步发挥的中介效应最强,贡献率为32.56%,产业结构升级和人力资本积累的贡献率分别为4.84%和5.89%。因此我国要充分依托国内超大规模市场优势,继续推动高水平对外开放,提升双循环的互动水平。同时充分发挥技术进步的“牵引器”、产业结构升级的“助推器”以及人力资本积累的“支撑轴”作用,从政策上支持我国在加快构建双循环新发展格局中更好地同步推动高质量就业。

关键词:双循环;高质量就业;结构方程模型(SEM);多重中介效应

中图分类号:C913.2

文献标识码: A

文章编号:1000-4149(2024)05-0108-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.028

收稿日期:2023-11-21;修订日期:2024-04-13

基金项目:国家社会科学基金一般项目“双循环推动更加充分更高质量就业的实现机制及政策路径研究”(22BJY048)。

作者简介:朱金生,武汉理工大学经济学院教授,博士生导师;苏自豪,武汉理工大学经济学院硕士研究生;吴越,武汉理工大学经济学院博士研究生。

一、引言

就业关乎国计民生。党的十八大报告提出“实现更高质量的就业”,十九大

报告

明确指出“实现更高质量和更充分就业”,二十大报告指出“强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业”,可见,随着新时期我国社会发展主要矛盾的深刻变化,高质量就业不仅被赋予了特殊的重要性,还被赋予了更深远的时代意义,成为立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展的重要抓手。根据马克思主义政治经济学,构建双循环新发展格局,需要统筹生产、流通、分配、消费各环节,促进国内国际两个市场、两种资源相互协同。而高质量就业则是保障

各个环节通畅的一个重要变量,因为就业是生产和消费的连接点,同时也是促进分配和流通的推动力,因此从理论上来看,加快构建双循环新发展格局与推动高质量就业之间存在着相辅相成、互为补充的关系。然而从现实来看,由于内循环不少环节还存在着堵点、瘀点,外循环诸多链条面临断裂风险,

双循环中供需衔接并不顺畅[1],又鉴于资源的争夺和竞争效应的存在,

内外循环的融合无法自然天成[2-3]。

因为构建新发展格局的关键是要通过高水平科技的自立自强从供给侧加强产业链和供应链的稳定性,从需求端刺激并扩大国内市场的消费需求,进而通过供与求的衔接畅通经济循环,推动经济转型和高质量发展,这必然会带来资本的积累和技术的进步,在短期内将给一些传统行业的劳动就业带来一定的替代和破坏效应,对高质量就业形成不小的压力

[4-6]。由此引人深思的问题是:双循环能否有效推动我国高质量就业?其传导路径和作用机制是什么?其影响因素有哪些?如何从政策上支持双循环推动高质量就业?

《人口与经济》2024年第5期

朱金生,等:双循环推动高质量就业的传导路径和作用机制

二、相关文献综述

新发展格局的关键词是“经济循环”。经济循环的概念可较早追溯到

魁奈《经济表》中的循环思想、马克思《资本论》中的社会再生产理论等。2020年5月中央首次正式提出了“双循环新发展格局”概念,随后学术界便对其内涵、测算等方面展开了积极探讨。现有文献多认为国内循环是一个以释放内需潜力和满足内需要求为重点来畅通国内各个环节的过程

[7-8],

国际循环则主要是指充分利用国外市场需求并发挥本国比较优势,将商品、要素、外汇等在两国之间进行流通的系统环节

[9-10]。可见大多数研究简单地将内循环理解为内需,外循环理解为外需,但经济循环包含生产、分配、流通、消费四个环节,其中生产起着决定性作用,仅从需求角度不足以诠释其完整含义。在双循环的测度方面,现有主流做法大多基于投入产出方法,利用世界投入产出表来测算中国参与国内循环、国际循环的相对程度

[11]。然而从我国对于构建双循环新发展格局的战略布局来看,

其关键在于国内大循环的构建及国内国际两个循环的互补及联动[3],基于投入产出方法量化双循环只能说明内循环或外循环单独的水平,并不能反映双循环整体协调发展程度,因此如何将供与求整合起来对内循环与外循环进行测度还有待进一步探讨。

关于高质量就业,从戴蒙特(Delamotte)和竹泽

(Takezawa)提出“工作生活质量”(quality of work life),到国际劳工组织提出“体面劳动”(decent work)和欧盟委员会提出“工作质量”(quality of job),再

到施罗德

(Schroeder)提出“高质量就业”(high-quality employment),相关概念的内涵逐步完善,

其主要指就业过程中劳动者与生产资料相结合并取得报酬或收入的具体状况的优劣程度。对于就业质量的评价,无论学界还是政府,都还没有形成普遍的共识,我国至今没有官方公布的就业质量指标体系。先期学者们主要从就业能力、劳动者报酬、社会保护等客观指标来测度高质量就业

[12-13]。但有学者认为在对高质量就业的影响因素测量中,要考虑劳动者的个体发展价值及主观感受

[14-15]。于是近年来,一些学者开始尝试纳入个体主观视角来丰富高质量就业的指标框架

[16-17],然而,这些研究未能充分考虑到就业环境、就业价值及就业能力等关键维度的重要作用。全球经济格局的动态变化对就业环境、就业价值和就业能力提出了新的要求,它们与劳动者的就业质量密切相关,

因此,如何就劳动力群体的主观关注点来更加全面地考量我国高质量就业的测量指标体系,还亟待新的补充。

有关双循环对就业的影响研究方面,既有文献主要围绕国内外贸易、内外需求或双重价值链的角度展开。如张川川

认为国内贸易和出口贸易能够带来国内就业数量的增加[18];

卫瑞、葛阳琴等

利用结构分解方法测算了国内外需求变化对中国就业的影响[19-20];史青

、谢锐等基于双重价值链视角分析其带来的就业效应[21-22]。然而不足的是,已有文献主要从内循环或外循环以及就业数量的角度展开,忽视了内循环与外循环互动的就业效应,缺少对就业质量的研究,在追求就业“质”的时代,单纯的分析就业的“量”,已经不能满足人民日益增长的美好生活需要;且双循环对就业的作用机制方面的探讨也不够,事实上,高质量就业的多维性决定了双循环对就业的影响并不局限于直接的单一传导渠道,而是一个由内、外循环以及驱动因素交互的复杂过程。因此,如何区别于上述文献将内外循环的互动关系进行整合,并分析双循环推动高质量就业的复杂驱动路径和作用机制,仍需作进一步阐释。

本文的边际贡献主要体现在以下几个方面:

第一,考虑到内、外循环相互之间的联动关系,从四个环节相结合的角度更完整地识别循环的经济含义,揭示了双循环推动高质量就业的驱动路径和作用机制,为进一步的量化分析提供理论基础。

第二,从劳动力群体的主观需求出发,重点关注了就业环境、就业价值、就业能力在衡量高质量就业中的重要作用,并使用具有权威性、专业性、广泛性的

中国劳动力动态调查(CLDS)2012—2018年四期数据来构建我国高质量就业的测量指标体系,既能够与目前大多以客观指标来构建高质量就业体系的研究形成互补,也有利于完善微观指标衡量体系的不足,为更全面地研究高质量就业的影响因素提供新的视角。

第三,区别于现有的主流分析方法,运用结构方程模型(SEM)对双循环与高质量就业之间存在的多重传导渠道进行量化考察,这有益于进行模型比较并识别各驱动因素之间复杂的传导路径,为把握双循环影响高质量就业的驱动路径与作用机制提供实证支持和政策参考。

三、驱动路径与作用机制

根据马克思的《资本论》,经济循环需要充分利用国内国际两个市场、两种资源,畅通生产、分配、流通和消费四个环节,而就业作为链接生产和消费的桥梁,既是产出之本也是收入之源,是将供需两端有机结合起来的“保险绳”,消费需求能否扩大、生产质量能否提升均取决于就业数量和质量;反过来,经济循环的畅通也有助于实现劳动力供求有效匹配,提升劳动价值、促进就业质量。

同时,马克思认为在社会再生产中,物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,是人类最基本的实践活动,在这一活动中有三大基本要素:劳动者、劳动资料、劳动对象,这三者只有有机地结合起来,才能形成社会生产力。在生产力的三要素中,劳动者是起主导作用的要素,劳动资料和劳动对象只有与劳动者的创造活动结合起来,才能转变为现实的生产力。社会生产力的发展本质上是劳动者素质的发展,劳动者素质总是要同每一个发展阶段的生产力和生产关系相适应。马克思强调“价值创造的主体是劳动者”和“要通过一定的教育和训练改变一般的人的本性,使其获得一定的劳动力”

[23],可见,通过教育和训练能够增加人力资本的积累,这

能够使劳动者创造更高的价值,为产业提供优质的劳动力供给,从而提高就业质量。

在劳动资料方面,马克思指出:“虽然机器在应用它的劳动部门必然排挤工人,但是它能引起其他劳动部门就业的增加”

[23],这表明技术的进步会创造出新的就业岗位,

即就业需求和就业机会增加,从而推动高质量就业。

在劳动对象方面,马克思认为:“资本主义经济体系的内在矛盾决定了产业升级是必然趋势,而产业升级的主要表现形式是扩大再生产”[24],

这说明了产业升级能够通过社会扩大再生产来增加就业需求,从而影响就业质量。

习近平总书记在黑龙江考察时进一步提出“新质生产力”的论述,强调“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。可见,实现高质量就业的本质是要求人力、技术、产业三个方面在“质”上得到提升。因此,在探讨双循环影响高质量就业的作用机制时,不能不考虑到上述因素的综合作用。

1.双循环推动高质量就业

双循环新发展格局强调国内国际经济的协调互动,它们犹如两个相互咬合的齿轮,相互影响相互促进,共同为推动实现高质量就业提供动力。一方面,内循环是外循环的基础。内循环作为经济发展的内在动力为外循环提供了基本支撑,内循环强调通过提高居民收入水平、提升消费能力、刺激国内市场需求的增长等,进而改善就业环境、增加就业报酬、提高就业能力,从而改善就业质量[25]。内循环为国内经济的持续发展提供源源不断动力的同时,也为国际市场提供了更多的产品和服务,扩大了中国对外贸易的规模和市场份额。另一方面,外循环是内循环的补充。外循环

为

内循环提供了外部支持,通过拓展国际市场投资、推动国际贸易,延伸了国内的生产、分配、流通、消费,从而促进了国内市场

更高水平的对外开放和国内企业的国际化发展,最终推动实现我国高质量就业

[26]。内循环与外循环二者之间的协调互动,能够进一步地充分调动两个市场、两种资源的优势。对内能够有效扩大国内需求,改善就业质量;对外能够大力吸引外资投入,扩大对外开放,共同促进了经济增长的稳定性和可持续性,进而推动实现高质量就业。由此本文提出如下假设:

H1:内、外循环的协调互动能够有效地促进高质量就业。

2. 双循环通过技术进步、产业结构升级、人力资本积累渠道分别从劳动力需求端、供给侧推动高质量就业

从劳动力需求端来看,双循环是一个以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环不是封闭的国内循环,而是开放的国内国际双循环。

推动形成宏大畅通的国内经济循环有助于更好地吸引全球资源要素,满足国内需求,提升我国技术发展水平的同时促进产业结构在技术与内需“双轮驱动”下优化升级,形成参与国际经济合作和竞争的新优势

[7,27]。而技术发展水平提升往往带来新兴产业和新的经济增长点,使企业在市场竞争中更具竞争力,提供高薪、高福利的工作岗位,为就业需求提供更多的机会,从而提高劳动力就业满意度,最终推动就业高质量发展

[28]。产业结构升级也通常会促使劳动力需求向高附加值、高技术含量的行业和领域转移,从而提高劳动力的就业报酬水平,并且企业会开始重视员工的福利待遇、工作条件和职业发展机会,这将改善劳动力的就业环境,提高就业质量

[29]。因此,技术进步、产业结构升级能够从劳动力需求端的角度在双循环推动高质量就业中起着中介作用。

从劳动力供给侧来看,正如习近平总书记在党的二十大报告中所指出的:“人才是第一资源”,人力资本作为“一揽子”要素的支配者,对于物质要素的利用效率与质量有着重要的影响,而双循环经济体系的畅通有助于推动完善市场机制,畅通不同行业要素往来,缓解因不同行业、

不同市场间要素错配或市场失灵而造成的人力资本损失等问题,进而促进人力资本的积累与提质。此外,传统国际循环明显弱化的新形势也迫使我国培养壮大高水平的创新与技术人才,倒逼人力资本提质增量,提高产业链、供应链的完整性

[30]。而人力资本积累又能通过提供更高质量的教育和培训机会,提升劳动力的知识和技能水平,提高其就业能力,帮助其适应就业市场的变化和新的工作要求,增加就业价值,促进就业质量[31]。可见人力资本积累将从劳动力供给侧的角度在双循环推动高质量就业中起着中介作用。由此本文提出如下假设:

H2a:技术进步在双循环推动高质量就业中发挥中介作用。

H2b:产业结构升级在双循环推动高质量就业中发挥中介作用。

H2c:人力资本积累在双循环推动高质量就业中发挥中介作用。

3.双循环对高质量就业的促进作用来源于多条链式中介作用

一是技术进步促进产业结构升级。从企业内部来看,产品创新和差异化是企业在市场竞争中赢得优势、提高市场份额的关键。这种创新和差异化推动企业走向产业链的高端,促进产业结构向技术先进、高附加值的方向升级[32]。

从企业外部来看,外部市场的需求变化和竞争情况是促进产业结构升级的重要因素。市场的迅速变化和激烈竞争迫使企业不断创新和改进,从而以适应市场需求的变化、提高产业内所有企业的技术水平和竞争力来带动产业结构变迁升级

[33]。

二是

产业结构升级倒逼人力资本积累。一方面,产业结构升级要求劳动者具有更高的技术水平。在产业结构升级过程中,劳动力需要学习和掌握新的技能和知识,以适应新的工作岗位和需求,从而积累了更多的人力资本。

另一方面,随着产业结构升级,新的产业和行业得到发展,创造了更多的就业机会和职业发展空间。劳动者一旦

有更多的机会参与到新兴产业中,便会通过工作经验的积累和职业发展,

使自身的人力资本得到提高

[34]。同时新的发展机会也会倒逼劳动力去提升自身的身体综合素质,改善健康水平,延续寿命极限,保障劳动力持续获得人力资本的积累。由此本文提出如下假设:

H3a:技术进步与产业结构升级在双循环与高质量就业之间起链式中介作用。

H3b:产业结构升级与人力资本积累在双循环与高质量就业之间起链式中介作用。

H3c:技术进步、产业结构升级、人力资本积累在双循环与高质量就业之间起长链式中介作用。

双循环影响高质量就业驱动路径如图1所示。

四、方法与数据

1. 方法

本研究运用结构方程模型(SEM)探究双循环推动高质量就业的传导路径和作用机制。结构方程与测量方程如下:

η=βη+Γξ+ζ(1)

Y=ΛYη+δ(2)

Χ=ΛΧη+ε(3)

式(1)为结构方程,反映外生潜在变量、内生潜在变量与外生显性指标之间的关系,其中β为路径系数,表示内生潜在变量之间的关系;Γ为路径系数,表示外生显性指标对内生潜在变量的影响。式(2)与式(3)为测量方程,表示潜在变量与显性指标之间的关系,其中ΛY和ΛΧ

分别表示外生潜在变量和内生潜在变量与显性指标之间的关系,ζ、δ和ε为误差项。

2. 概念界定与指标体系构建

(1)双循环。根据马克思的社会再生产理论,国内循环包括生产、分配、流通、消费四个环节,当四个环节突破了国家界限,需要基于各国比较优势利用不同市场规模时,就形成了包括国际投资和国际贸易两个维度在内的外循环。同时马克思指出这四个环节既在时间上继起又在空间上并存,一方面,空间上的并存性是时间上相继转化的前提,没有并存性就没有继起性;另一方面,并存性又是由相继转化引起的,

也就是说,四个环节在空间上的并

存性是研究双循环的前提与基础,但囿于直接表征循环的流动性指标数据的可得性,以及考虑

到指标衡量体系的全面性,本文采用综合指标体系来衡量双循环水平,如此既能够全面涵盖内外循环的所有环节,也能够从空间并存角度来

量化双循环水平。其中,生产作为产品供给端,代表经济循环的开始,消费作为需求端,则代表着经济循环的最终目的,本文参考龙少波等的研究[35],从生产基础、生产规模和生产效率三个方面测度生产环节,从消费基础和消费意愿两个方面测度消费环节;分配和流通在其中代表着循环的过程,合理的收入分配体系和高效的流通体系是畅通双循环的重要手段,因此本文参考王丽的方法[36],以分配基础和分配结构来衡量分配环节,以物流规模和现代物流来反映流通环节。对于外循环,本文借鉴赵文举等的研究[37],

选取进出口总额和双向投资总额分别表征国际贸易和国际投资来量化外循环水平。本文运用熵值法来量化内、外循环水平,具体指标构建可见表1。

(2)高质量就业。国际劳工组织(ILO)对高质量就业进行了

界定并开发了一套多维指标体系,其将高质量就业定义为:男女可以自由、平等地工作,没有性别歧视,能够给劳动者提供公平、合理的收入,让劳动者可以在安全的环境下有尊严地工作。但此套指标体系由于过于庞大而未得到广泛应用。因此,本文在国际劳工组织

开发的指标体系

的基础上,根据经济合作与发展组织(OECD)制定的指标体系,并参考前人关于高质量就业的诠释,

认为需从劳动力群体的主观关注点与需求出发,在就业报酬与就业满意度的基础上,重点强调就业环境、就业价值、就业能力在衡量高质量就业中的重要作用,具体指标构建体系见表1。

(3)产业结构升级。产业结构升级

反映出一个国家或地区的产业发展水平和经济结构的优化程度,常用

产业结构合理化与产业结构高级化这两个指标来衡量。产业结构合理化的衡量指标很多,常用的

是泰尔指数,本文借鉴干春晖等的做法[38],将泰尔指数的倒数作为度量产业结构合理化的指标,

其值越大,说明产业结构合理化程度越高,反之越低。对于产业结构高级化,本文将以第三产业与第二产业的产值之比对

其进行测度。

(4)技术进步。本文中技术进步的评价体系主要包括知识创造效用值、知识获取效用值、企业创新效用值、创新环境效用值和创新绩效效用值

五个指标。数据来源于

《中国区域创新能力评价报告(2012—2018)》。

(5)人力资本积累。一般认为,教育培训投资支出越多,被投资者的智慧与能力就越高,即直接产生人力资本积累;

同时,健康水平

是衡量被投资对象能否得到长期生存且继续获取知识技能的关键,从而间接产生人力资本积累。基于此,在2012—2018年中国劳动力动态调查个体问卷中,

主要采用受访者受教育程度和健康水平这两个变量进行测量。

3. 数据来源及描述性统计

由于宏观数据库中缺少高质量就业关于个体微观感受的指标数据,因此,本文的高质量就业数据选自

中国劳动力动态调查

(2012、2014、2016、2018年四期),包含全国29个省份(除香港、澳门、台湾、西藏、海南五个地区外)的相关数据。其他指标数据来源于历年《中国统计年鉴》、国家统计数据库、中国经济与社会发展统计数据库等。个别缺失值通过插值法补齐。

本文按照下列条件对样本进行了处理:

①根据研究对象选取16 周岁及以上、64周岁以下,从事非农业生产的个体样本;

②剔除出现奇异值、披露不完全的样本;

③考虑到能够准确地描述和分析整个省份的特征和趋势,参考刘艳梅等的方法[39],使用EXCEL对24000份基准数据按照年份及问卷对象所在的工作单位省份进行加权平均来代表省份数据,最终得到116份涵盖了四期、全国29个省份的样本数据。

由表2可以看到,各变量Cronbach’s α系数均大于0.8,同时Cronbach’s α系数大于各变量之间的相关系数,表明内在一致性较强。同时,双循环、技术进步、产业结构升级、人力资本积累、高质量就业

这五个变量

两两之间显著正相关,并通过了1%的显著性检验,这为

后面验证假设提供了基本依据。

五、实证结果分析及其检验

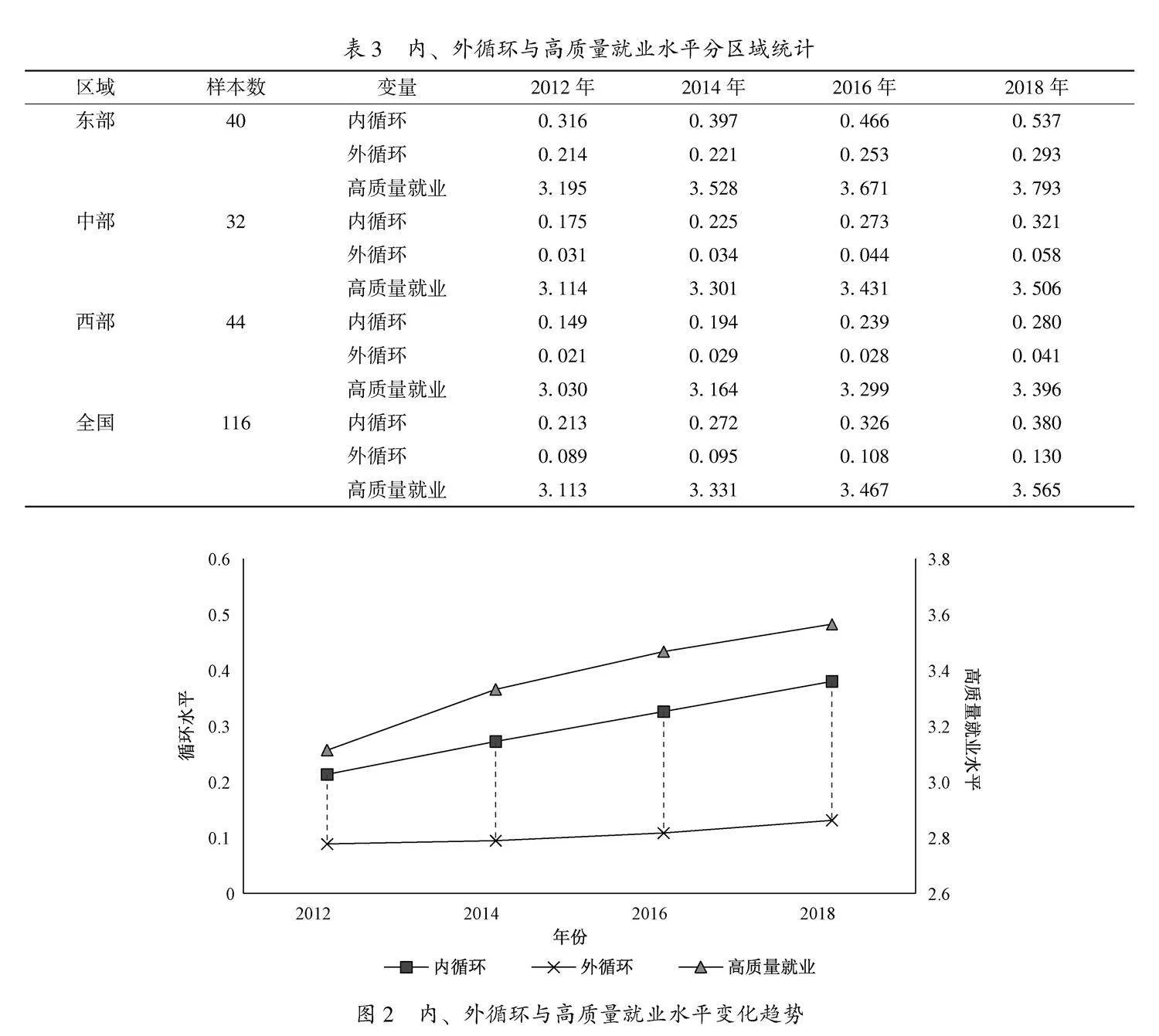

1. 典型化事实

在进行实证分析之前,本文对116份样本数据进行分析以观察双循环推动高质量就业的典型特征,为实证检验提供基本支撑。表3为国内29个省份按东、中、西部划分后的各变量水平。其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东10个省份;中部地区包括8个省份,分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括11个省份,分别是四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。图2为2012—2018年我国内、外循环与高质量就业的动态变化图。

从整体层面来看,2012、2014、2016、2018年我国的内、外循环平均水平分别是0.213和0.089、0.272和0.095、0.326和0.108、0.380和0.130(此为熵值法计算后的数据,数

值越大说明循环水平越高),各年均是内循环水平大于外循环水平,且内、外循环之间的水

平差距在不断增大(如表3)。由此可见,我国以内循环为主体的新发展格局正在逐步形成。同时可以发现,无论是内循环水平还是外循环水平,均呈现出区域差异,即东部地区>中部地区>西部地区。

基于动态视角出发,2012—2018年我国各区域内、外循环水平均在不断提升,我国总体内循环水平由2012年的0.213上升到2018年的0.380,外循环水平由2012年的0.089上升到2018年的0.130。与此同时,高质量就业水平也在不断

提高,从2012年的3.113上升到2018年的3.565,可见双循环与高质量就业存在着高度的正向关系(如图2)。

2. 测量模型比较

接下来

对本文所涉及的主要变量进行验证性因子分析。由表4可知,包含双循环、高质量就业、技术进步、产业结构升级、人力资本积累的五因子基准模型具有良好的模型适配度,其中χ2/df小于3,RMSEA值小于0.08,另外的ITL、TLI以及CFI的检验结果均达到了0.8以上的优秀水平。这表明本文所研究的五个变量之间具备较好的区分效度,且与单因子模型、二因子模型、三因子模型、四因子模型相比,基准模型能够更好地拟合数据。

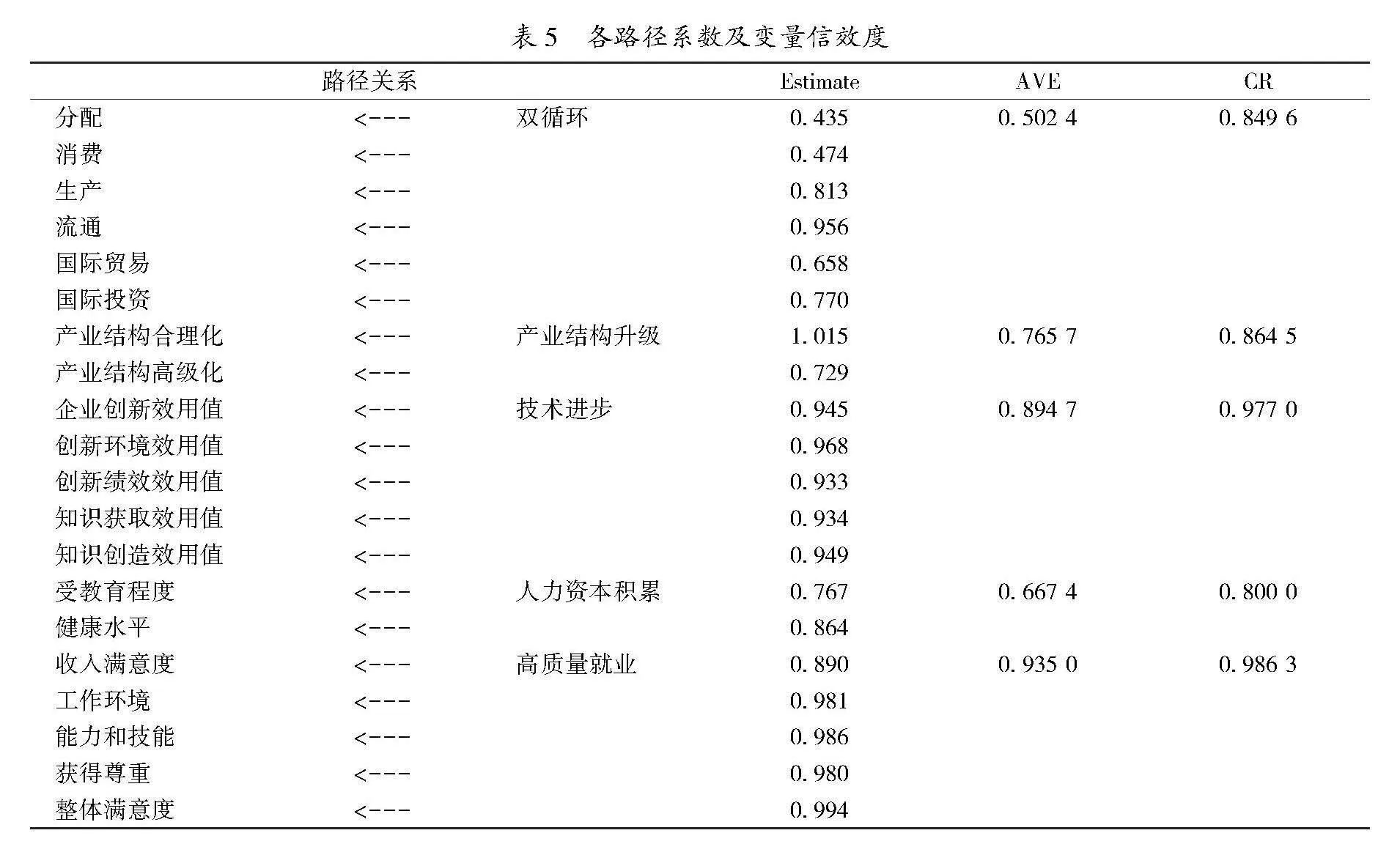

3. 收敛效度和组合信度检验

在模型具有良好适配度的前提条件下,进一步检验本文各个主要变量的收敛效度(AVE)和组合信度(CR),以观测数据是否具有较高的稳定性和内在一致性。检验流程主要是通过建立的模型计算出各个变量在对应维度上的标准化因子载荷,然后根据下列公式计算出各个变量的收敛效度值和组合信度值:

AVE=∑λ2n(4)

CR=(∑λ)2(∑λ)2+∑δ(5)

其中,λ表示因子载荷,n表示该因子的测量指标个数,δ表示

残余方差,且λ和δ均是标椎化之后的结果。根据表5的分析结果可以看出,双循环、高质量就业、技术进步、产业结构升级、人力资本积累五个变量的AVE值均大于标准阈值0.5,CR值均大于标准阈值0.7。

这说明本研究所选取的测量模型具有一定的有效性和可靠性,且潜在变量的测量具有较高的稳定性和一致性,

这为测量模型的信任度以及测量结构方程模型的解释力和预测力提供了支持。

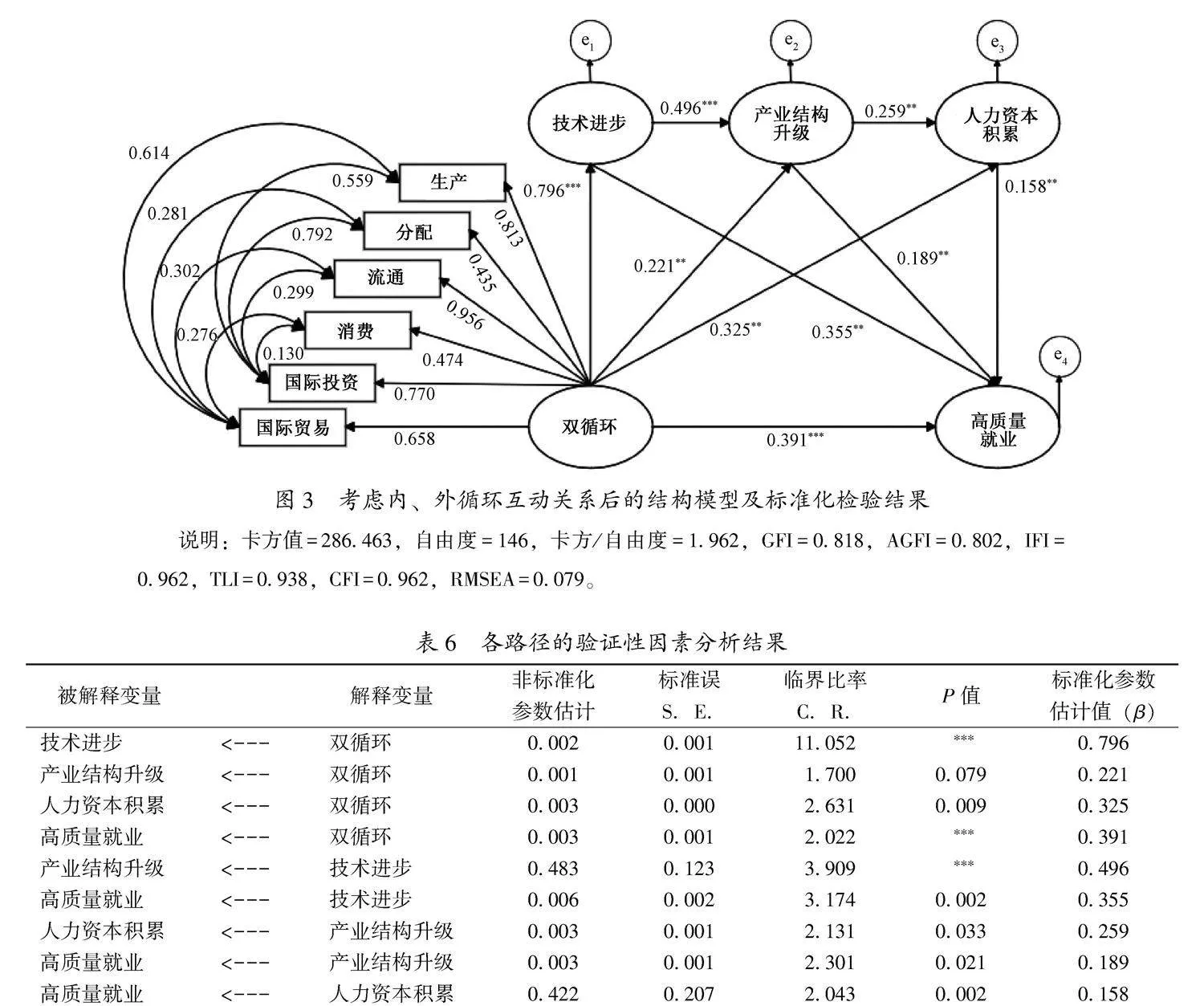

4. 双循环促进高质量就业的各条路径分析

图3为考虑了内、外循环之间的互动关系后,双循环促进高质量就业的结构模型及标准化检验结果(出于模型的适配性考虑,本文未将内、外循环各自内部的互动纳入模型运行范围)。表5为模型中各条路径验证性因素分析结果。从图3可以看到,双循环影响高质量就业模型的拟合指标良好。在表6中,给出了标准化参数、非标准化参数、标准误,其中双循环影响高质量就业的直接效应显著为正,H1得到了验证。

说明:卡方值=286.463,自由度=146,卡方/自由度=1.962,GFI=0.818,AGFI=0.802,IFI=0.962,TLI=0.938,CFI=0.962,RMSEA=0.079。

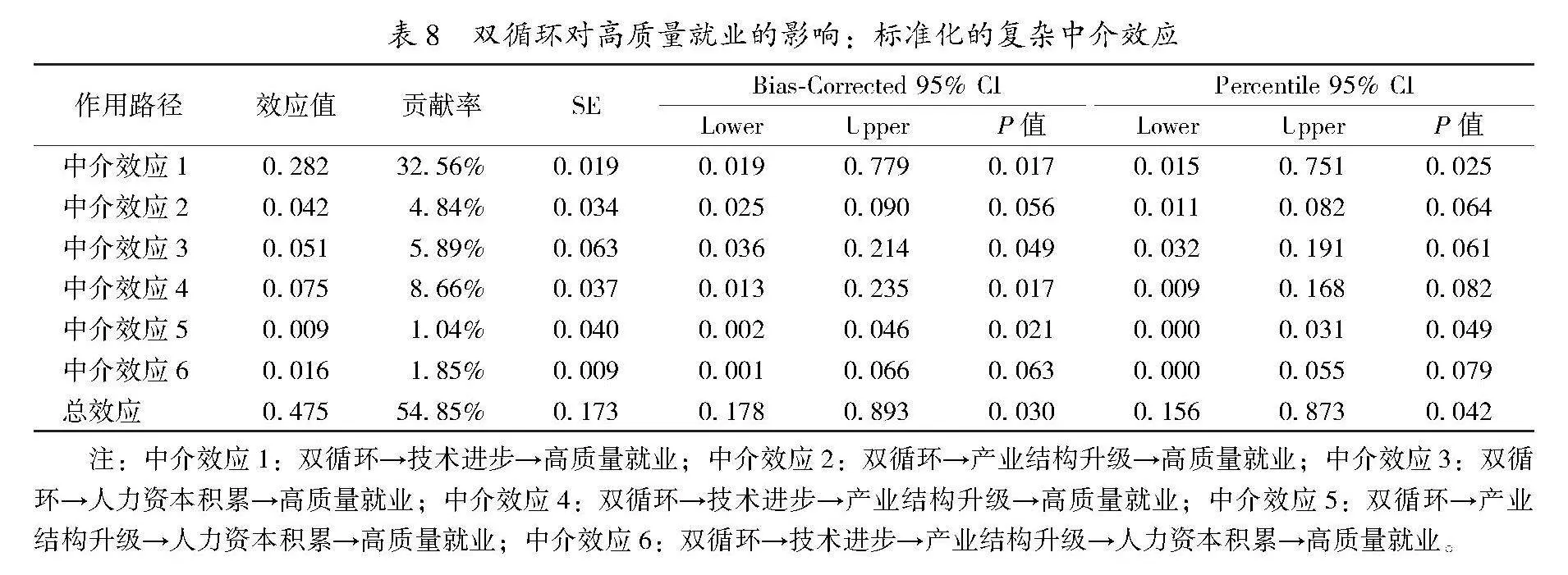

5. 双循环影响高质量就业的中介效应检验

表7为双循环对高质量就业的影响效应分解,可以看到双循环对于高质量就业的影响为0.866,这代表了每一个标准差的双循环水平变动对高质量就业变动量的影响为0.866个单位。其中,双循环推动高质量就业的效应值为0.391(贡献率为45.15%),双循环通过技术进步、产业结构升级、人力资本积累渠道推动高质量就业的效应值为0.475(贡献率为

54.85%)。

结合结构方程模型与Bootstrap方法对双循环与高质量就业之间所存在的多重中介模型

进行检验,表8为双循环

影响高质量就业

的标准化复杂中介效应的检验结果。其中中介效应1、中介效应2、中介效应3的95%置信区间均不包括零,

这验证了技术进步、产业结构升级、人力资本积累的中介作用,其贡献率分别为32.56%、4.84%、5.89%。因此,双循环能够分别通过技术进步、产业结构升级、人力资本积累渠道显著促进我国高质量就业的提升,由此,

H2a、H2b、H2c得到了验证。

注:中介效应1:双循环→技术进步→高质量就业;中介效应2:双循环→产业结构升级→高质量就业;中介效应3:双循环→人力资本积累→高质量就业;中介效应4:双循环→技术进步→产业结构升级→高质量就业;中介效应5:双循环→产业结构升级→人力资本积累→高质量就业;中介效应6:双循环→技术进步→产业结构升级→人力资本积累→高质量就业。

对于链式中介路径,可以看到中介效应4、中介效应5、中介效应6

均显著为正,因此双循环对高质量就业的影响还能通过链式中介效应进行传导,由此,

H3a、H3b、H3c得到了验证。

6. 稳健性检验

为了增强研究结果的可靠性,这里将使用问卷中的“工作安全性”代替“工作环境”去衡量“就业环境”指标,用“晋升机会”和“表达意见”代替“获得尊重”去衡量“就业价值”指标,用“经济满意度”代替“整体满意度”来衡量“就业满意”指标。由表9可见,本文的研究假设并未因为参数设定的改变而发生变化,因此本文的研究结论是稳健的,具有一定的可靠性。

六、结论与启示

本文基于《中国统计年鉴》和

中国劳动力动态调查数据库(CLDS)2012—2018年

29个省份的面板数据,利用结构方程模型分析了双循环

影响我国高质量就业的传导路径及作用机制。研究发现:内、外循环之间的协调互动可以显著促进高质量就业,

其效应贡献率为45.15%

;双循环所带来的技术进步、产业结构升级、人力资本积累是推动高质量就业的重要渠道,

其效应贡献率为54.85%,其中,技术进步发挥的中介效应最强,贡献率为32.56%,产业结构升级和人力资本积累贡献率分别为4.84%和5.89%。基于以上结论,本文得到如下政策启示。

第一,进一步畅通双循环中的堵点、瘀点,在促进双系统良性互动、稳定发展中推动高质量就业。大力释放内需,继续增强国内生产配套效能、流通消费能力;充分挖掘本国超大规模市场优势,继续推进更高水平的对外开放,推动国际贸易、增加国际投资,促进两个系统联动、两个市场健康、两种资源互补,共同为推动实现高质量就业提供动力。

第二,充分发挥技术进步的“牵引器”作用,在更高水平上实现双循环对高质量就业的推动。要以科技创新推动产业升级,倒逼人力资本积累,并从供与求两个维度来促进高质量就业。具体来说就是要深入基础前沿问题研究,攻破核心“卡脖子”技术难题,在更大程度上以技术创新促进产业结构升级、带动对高素质劳动力的需求。同时建立开放的合作平台带动技术发展,形成国内创新循环与国际合作循环相互促进的新局面,在更高水平上实现双循环对高质量就业的推动。

第三,加快推动产业结构升级,从而通过提供优质劳动力需求为就业的高质量发展赋能蓄力。重点培育新兴产业和未来产业,加快发展数字型产业,同时积极参与国际合作,吸引外资和引进先进技术。通过深化结构性改革和推进高水平开放促进产业结构转型升级,促使劳动力需求向高技术型人才转移,提高劳动力的就业能力和就业报酬,助推就业高质量发展。

第四,持续强化人力资本积累,为适应高质量就业需求创造供给条件。人力资本积累充当“支撑轴”,在双循环推动高质量就业中发挥着不可或缺的作用。因此,政府应重视教育与培训,进一步构建高质量教育体系,促进高素质人才的培养与积累,提升创新型人力资本水平,同时提供全面的医疗保健服务,鼓励健康生活方式,从而间接增加人力资本积累。

参考文献:

[1]王一鸣.百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J].管理世界,2020(12):1-13.

[2]赖德胜.构建新发展格局更好地促进就业[J].中国人口科学,2021(1):2-11,126.

[3]黎峰.国内国际双循环:理论框架与中国实践[J].财经研究,2021(4):4-18.

[4]王永钦,董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究,2020(10):159-175.

[5]汪发元.构建“双循环”新发展格局的关键议题与路径选择[J].改革,2021(7):64-74.

[6]原伟鹏,孙慧.双循环新发展格局与经济高质量发展[J].统计与决策,2022(18):10-15.

[7]江小涓,孟丽君.内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践[J].管理世界,2021(1):1-19.

[8]中国社会科学院宏观经济研究智库课题组.加力提效扩大内需 持续增强内生动力——2023年年中中国宏观经济形势分析[J].改革,2023(7):1-10.

[9]黄群慧.新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系——基于经济现代化的视角[J].经济研究,2021(4):4-23.

[10]陈斌开,赵扶扬.外需冲击、经济再平衡与全国统一大市场构建——基于动态量化空间均衡的研究[J].经济研究,2023(6):30-48.

[11]郑尚植,常晶.国内国际双循环的测度分析与国际比较[J].统计与决策,2023(9):115-119.

[12]谭永生.中国更高质量和更充分就业的测度评价与实现路径研究[J].宏观经济研究,2020(5):82-90,101.

[13]丛屹,闫苗苗.数字经济、人力资本投资与高质量就业[J].财经科学,2022(3):112-122.

[14]吕达奇,周力.多维视角下中国劳动力就业质量研究[J].人口与经济,2022(6):130-144.

[15]赖6sRbnPfgxBSPAlo5dloRTdJYfARfwx+qFURMOKLPAGI=德胜.创造高质量就业的未来[J].人口与经济,2023(2):1-6,26.

[16]凌珑.就业质量与居民主观福利——基于中国劳动力动态调查的实证研究[J].统计研究,2022(10):149-160.

[17]王若男,张广胜.数字经济与农业转移人口就业质量:促进或抑制[J].农业技术经济,2024(2):109-127.

[18]张川川.出口对就业、工资和收入不平等的影响——基于微观数据的证据[J].经济学(季刊),2015(4):

1611-1630.

[19]卫瑞,张文城.中国外需隐含国内就业及其影响因素分析[J].统计研究,2015(6):42-49.

[20]葛阳琴,谢建国.需求变化与中国劳动力就业波动——基于全球多区域投入产出模型的实证分析[J].经济学(季刊),2019(4):1419-1442.

[21]史青,赵跃叶.中国嵌入全球价值链的就业效应[J].国际贸易问题,2020(1):94-109.

[22]谢锐,牛猛,张斌.全球价值链视角下中国就业变动及驱动因素研究[J].中国管理科学,2023(5):49-59.

[23]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社, 1972∶195,526.

[24]马克思.资本论:第2卷[M].北京:人民出版社, 2004∶490.

[25]蒋永穆,祝林林.构建新发展格局:生成逻辑与主要路径[J].兰州大学学报(社会科学版),2021(1):29-38.

[26]谢富胜,匡晓璐.以问题为导向构建新发展格局[J].中国社会科学,2022(6):161-180,208.

[27]陈冲,吴炜聪.消费结构升级与经济高质量发展:驱动机理与实证检验[J].上海经济研究,2019(6):59-71.

[28]WANG H,DING L,GUAN R,et al. Effects of advancing internet technology on Chinese employment:a spatial study of inter-industry spillovers[J].Technological Forecasting & Social Change,2020,161:120259.

[29]DAI Z,NIU Y,ZHANG H, et al. Impact of the transforming and upgrading of China’s labor-intensive manufacturing industry on the labor market[J].Sustainability,2022,14(21):13750.

[30]戴翔,刘长鹏,张雨.双循环缘何推动制造业高质量发展——基于要素投入视角[J].上海对外经贸大学学报,2024(2):5-25.

[31]张楠,范洪敏,穆怀中.人力资本梯度升级的经济增长效应[J].人口与经济,2020(2):87-101.

[32]WU N, LIU Z K. Higher education development,technological innovation and industrial structure upgrade[J].Technological Forecasting and Social Change, 2020,162: 120400.

[33]杨智峰,陈霜华,汪伟.中国产业结构变化的动因分析——基于投入产出模型的实证研究[J].财经研究,2014(9):38-49,61.

[34]TANG C, HUANG K, LIU Q.Robots and skill-biased development in employment structure:evidence from China[J].Economics Letters,2021,205:109960.

[35]龙少波,张梦雪,田浩.产业与消费“双升级”畅通经济双循环的影响机制研究[J].改革,2021(2):90-105.

[36]王丽.中国经济双循环的耦合协调特征及障碍度分析[J].统计与决策,2023(22):83-88.

[37]赵文举,张曾莲.中国经济双循环耦合协调度分布动态、空间差异及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2022(2):23-42.

[38]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16,31.

[39]刘艳梅,凌日平,王慧莹,等.基于城市规模视角的农民工市民化差异研究[J].科技和产业,2018(2):72-77.

The Transmission Path and Mechanism of Effect of Dual Circulation on

Promoting High-quality Employment:Based on the Test of Multiple

Mediating Effects of Structural Equation Model

ZHU Jinsheng1, SU Zihao1, WU Yue1

(School of Economic,Wuhan University of Technology, Wuhan 430070,China)

Abstract:With the profound changes in the main contradiction of China’s social development in the new period, high-quality employment has become an important tool for basing on the new development stage, implementing the new development concept, constructing the new development paradigm, and promoting high-quality development. Based on the panel data of

China Statistical Yearbook and China Labor-force Dynamics Survey (CLDS) for 29 provinces in China from 2012-2018, this paper analyses the transmission paths and the mechanism of effect of the dual circulation on high-quality employment in China by using Structural Equation Model (SEM). The study found that:

1) The coordinated interaction between the inner and outer circulations can significantly promote high-quality employment, and the contribution rate of the effect is 45.15%;

2) Technological progress, industrial structure upgrading, and human capital accumulation brought about by the dual circulation are important channels for promoting high-quality employment,

and the contribution rate of the effect is 54.85%,

among which, technological progress plays the strongest mediating effect, with a contribution rate of 32.56%, while industrial structure upgrading and human capital accumulation contribute 4.84% and 5.89% respectively.Therefore, China should fully rely on the advantages of its large domestic market, continue to promote a high level of opening up to the outside world, and enhance the interactive level of the dual circulation. At the same time, it should give full play to the role of “tractor” of technological progress, “booster” of industrial structure upgrading and “support axis” of human capital accumulation, support China to better promote high-quality employment in the process of accelerating the construction of a new development paradigm of dual circulation from policy perspective.

Keywords:dual circulation;high-quality employment;structural equation model (SEM);

multiple mediating effect

[责任编辑 崔子涵]