丈夫育儿参与促进了女性就业吗?

摘 要:随着生育政策放开,我国女性面临更为激烈的育儿和就业冲突,影响了女性高质量充分就业。

挖掘家庭内部照料资源,从理论视角分析丈夫育儿与女性就业的影响关系及作用机制,使用Probit模型、

倾向值得分匹配法发现,丈夫育儿参与能够显著促进女性进入劳动力市场,其结果通过稳健检验。在机制分析中,研究发现丈夫育儿参与通过减少女性的家务和照料时间从而促进女性就业,而女性及丈夫的性别不平等观念均会削弱男性育儿参与对女性就业的影响。此外,生育政策的放开也使得多子女家庭进一步增加,

进一步探讨了二孩家庭中丈夫育儿参与对女性就业的影响发现,相较于一孩家庭,丈夫育儿对二孩女性就业的影响更大。

研究结果对于提高女性劳动参与、促进劳动力市场健康发展,尤其是在人口老龄化、婴幼儿照料体系不健全背景下,提高生育率、缓解女性工作—家庭冲突具有现实意义,为相关政策的制定与实施提供了参考。

关键词:丈夫育儿参与;女性就业;性别不平等

中图分类号:F241.4

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2024)05-0051-12

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.032

收稿日期:2024-01-24;修订日期:2024-05-13

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国家庭结构功能变迁及发展能力提升研究”(23&ZD185);国家留学基金资助。

作者简介:茅倬彦,首都经济贸易大学劳动经济学院教授,博士生导师;万琳琳(通讯作者),首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生。

① 数据来源于世界银行,https://data.worldbank.org.cn/;

劳动参与率指15—64岁劳动年龄人口中经济活动人口的占比。

一、引言

党的二十大报告中明确指出:“强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。”近20年来,我国女性劳动参与率呈现下降趋势且存在明显的性别差异,2021年女性劳动参与率为70.80%,比2000年的76.51%少6.5个百分点,而男性劳动参与率自2000年以来一直比女性多约10个百分点①。在传统的性别分工影响下,女性被赋予生育子女、家务劳动等家庭照料责任,在一定程度上减少了其在劳动力市场工作的可能性[1-2]。随着生育政策对生育子女数量的放开,女性面临子女照料和就业的冲突更为激烈,一些女性考虑工作而放弃再生育[3],有些女性生育后不得不退出劳动力市场选择回归家庭,而一些女性即使仍然在劳动力市场工作,也面临着工资收入减少、就业不稳定、发展空间小、就业保护不足等就业不充分和低质量就业问题[4-5]。这也是为什么在2021年《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、2022年《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》等文件多次将保护女性就业作为生育支持政策的重要一部分进行部署。如何减轻女性在家庭中的照料负担,成为促进女性高质量就业的重要途径。

缓解女性在家庭中面临的照料压力需要从社会和家庭两方面考虑。但现阶段我国公共幼儿照护体系尚不健全[6],家庭承担着大部分的照料责任。已有研究发现祖辈参与育儿能够在一定程度上缓解女性的育儿压力[7],有效提高女性劳动力供给,但女性生育年龄的不断推迟,生育二孩、三孩后,随着祖辈年龄增加,其身体状况不足以支持照料孙辈,未来祖辈参与育儿的可得性、可行性并不强[8]。在公共托育服务不足且家庭内部祖辈照料不确定情况下,

丈夫作为核心家庭的重要成员,探讨其参与育儿对女性就业的影响则显得意义重大。同时,夫妻双方作为家庭中的成员,

参与照料子女、参加劳动等行为不仅取决于个人,通常还取决于夫妻时间

的可及性

以及双方优势比较后理性选择,仅从个人层面并不能完全理解

丈夫育儿对女性就业的影响,需要综合家庭和个人两个方面

剖析二者关系。然而,现有关于丈夫育儿参与对女性就业影响的研究关注不足,其研究结论在不同国家也存在差异[9]。立足我国现实情况深入剖析丈夫

育儿参与对女性就业的影响及其内在机制,将有利于缓解女性在照料子女和就业间的冲突,促进女性高质量充分就业,缩小劳动力市场领域的性别差异。

《人口与经济》2024年第5期

茅倬彦,等:丈夫育儿参与促进了女性就业吗?

基于此,本文从家庭经济学视角出发,使用2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据试图观察生育政策放开后家庭中丈夫参与育儿与女性就业的最新变化,旨在回答以下问题:

一是丈夫参与育儿是否会对女性就业产生影响,产生何种影响?

二是丈夫育儿参与如何影响女性就业,其作用机制是什么?

三是丈夫育儿参与对女性就业的影响是否存在异质性,尤其是对多子女家庭是否存在差异?

二、文献回顾

长期以来,已婚女性面临家庭和工作的双重压力[10],缓解女性公共领域与私人领域的矛盾成为促进女性就业、提高劳动供给迫切需要解决的问题。

从角色视角来看,女性拥有公共领域的劳动生产和私人领域的社会再生产双重身份,面临着来自劳动力市场和家庭对就业的复合推力和拉力。

从劳动力市场领域来看,女性受教育水平不断提高,在获得高等教育机会方面开始超过男性,女性人力资本水平显著提升,提高了其进入劳动力市场意愿,促进劳动参与率提高[11]。同时,高新技术的发展,智力劳动比例逐渐增加,使得男性在劳动力市场的体力技能优势削弱[12],女性在

智力劳动和现代技术密集型岗位中的相对优势逐渐显现,特别是在需要高教育水平、软技能、创新能力和适应性的岗位,促进了其收入的增加[13]。然而,从家庭领域来看,女性作为家庭的重要成员,在家务劳动、照料子女、照护老人等方面扮演着重要角色[14-15],一些女性仍然认同传统的性别角色期望,这意味着当女性面对家庭与工作选择时,可能会选择退出劳动力市场[16]。随着“全面两孩”和“全面三孩”生育政策陆续实施,家庭尤其是女性的幼儿照料时间

随之延长,特别在公共婴幼儿照料资源短缺情况下,家庭的生育养育功能更加凸显。已有研究发现祖辈及其他亲属等参与育儿能够有效促进女性劳动参与、提高女性就业时间[17]。但祖辈参与育儿更多提供日常性照料支持,与亲代相比,祖辈育儿可能对儿童认知发展、情绪、体重等产生负面影响[18-19]。

国外已经开始探讨丈夫育儿参与和女性就业之间的关系,但并未达成一致结论。有学者认为,

丈夫育儿参与能够有效促进女性平衡生育子女与就业的关系,从而促进女性进入劳动力市场[20],但也有学者使用德国数据发现丈夫

参与育儿对女性就业存在较小的负向影响,而从长期来看对女性收入存在较小的积极影响[9]。而国内关于

丈夫育儿参与更多关注其对子女成长质量的影响[21-22],对女性就业的研究相对较少,更多从构建生育支持政策体系角度,将丈夫

育儿参与作为支持女性生育、就业的政策建议[23],仅有一篇文献从我国传统家文化背景出发,利用全面两孩政策颁布前的2014年CFPS数据,探讨男性育儿参与对女性劳动供给的影响,进一步分析男性育儿参与对女性个人就业、男性就业以及家庭收入的影响[24],但数据无法反映生育政策调整后的最新情况,且对男性育儿参与对女性就业影响路径与机制探索不足。

综上,以往关于男性育儿参与、女性就业的相关研究为本文开展研究提供了丰富的借鉴,但仍存在以下问题:一是研究对象上,关注城镇职工、农村地区、生育二胎等某一特定群体,缺乏对全样本的探讨[4];二是研究数据上,多对某一地区的数据进行研究,且使用一些数据在全面两孩政策颁布前,数据不能很好反映我国女性就业当前面临的矛盾变化[24];三是研究领域上,有关

丈夫育儿参与的研究大多集中在心理学、教育学、医学及社会学领域,较少关注经济学领域;四是研究内容上,强调

丈夫育儿在儿童发展和家庭生产发挥的积极作用,针对女性就业的研究相对较少。本文从家庭经济学视角,讨论丈夫育儿参与对女性就业的影响,可能存在的贡献有:

一是在理论层面,探讨丈夫育儿参与和女性就业之间可能存在的相互关系及其作用机制;二是在实证分析层面,使用全面两孩政策实施后2020年CFPS数据,以20—49岁且有0—15岁子女的育龄妇女作为研究对象,构建回归模型分析

丈夫育儿参与和女性就业之间的关系并探讨其作用机制;三是进一步讨论男性参与育儿对多子女家庭中女性就业的影响。

三、理论分析与研究假设

通常情况下,一个家庭的分工安排主要涉及家庭生产、劳动市场活动以及休闲三个方面,家庭生产是指家庭内部包括生育养育子女、家务劳动等在内的生产活动,而劳动力市场活动主要指从事家庭之外、一般为有偿的生产活动,休闲则是个人休闲娱乐的时间。新家庭经济学中时间可及性理论认为,家庭中个人分配在家庭活动和工作的时间存在矛盾关系,两者存在此消彼长的对立关系[25],即花费在家庭生产上的时间越多,家庭生产时间的弹性越小,相对地个人投入在

工作中的时间就会越少[26]。

现实中个人或家庭在进行决策时,并不只取决于个人生产率的高低,更取决于相对优势的大小。具体来看,在生育子女后,女性表现出对家庭生产的相对优势,而男性在劳动市场领域的绝对优势也更加凸显,在家务分工方面也逐渐出现

以女性为主导的分工模式。尤其是女性作为生育的主体,其在妊娠、分娩及婴幼儿照料等方面具有一定的不可替代性,女性在照料子女、家务劳动等方面花费时间越多,在总时间固定情况下,必然会减少其劳动

市场活动和休闲的时间。而男性作为家庭中的重要成员,其参与照料子女,能够分担女性在家庭中的责任,进而减少女性在家庭生产中的时间投入。根据时间可及性理论,在总时间一定情况下,女性家庭生产时间的减少,会促进其进入劳动力市场。基于此,

提出假设1、假设2:

假设1:丈夫育儿参与能够有效促进女性就业。

假设2:丈夫育儿参与通过减少女性家庭生产时间,平衡女性工作和家庭关系,从而促进女性就业。

性别意识理论认为家庭中夫妻双方在家庭和工作中的时间使用并不是均衡的[27],这并不简单

地取决于

双方生产能力的高低,更取决于双方的性别意识。韦斯特(West)等通过构建“实践性别”概念,认为男性和女性的行为并不简单取决于自己的思想意识,还会受到周围人期望的影响,生活在社会中的个体往往会通过做出一些与个人性格期望相符的行为来得到他人的认可[28]。受传统“男主外、女主内”等性别分工思想影响,女性更多地被赋予家庭生产的责任,独立意识不断弱化,对家庭、男性依赖性高。而男性在性别期望中会将更多的时间投入工作,扮演着“主外”的角色,同时减少对家庭的支持。

因女性及其配偶性别不平等观念而产生的女性减少工作,甚至退出劳动力市场的现象仍然存在。因此,提出假设3:

假设3:性别不平等观念抑制了丈夫育儿参与对女性就业的影响。

假设3.1:女性性别不平等观念抑制了男性育儿参与对女性就业的影响。

假设3.2:丈夫的性别不平等观念同样抑制男性育儿参与对女性就业的影响。

四、研究设计

1. 数据来源

本文使用来自北京大学中国社会科学调查中心的“中国家庭追踪调查”(CFPS)数据。

该调查严格遵守科学抽样方法,对全国样本进行抽样,现已公布七轮数据。本文使用该数据来研究男性育儿照料对女性就业的影响原因如下:一是数据科学、有效,数据遵循了严格科学的抽样设计、抽样调查,保证了获得数据的科学性,抽样涉及25个省份,覆盖面广,能够有效代表总体情况;二是中国家庭追踪调查数据为大型追踪调查数据,内容涵盖教育、婚姻、工作、退休及养老等多个方面,且有关家庭层面的微观研究多采用此数据库,为本研究提供了参考。为更好地探讨男性育儿参与对女性就业的影响,本文选取最新2020年调查数据,年龄在20—49岁之间且有0—15岁孩子的育龄女性。

2. 基本模型构建

为识别男性育儿参与对女性就业的影响,建立模型如下:

worki=α+βfci+γXi+σi+μi

其中,被解释变量worki表示第i个育龄女性的就业情况,主要指女性的就业决策;fci表示育龄女性i的孩子是否得到父亲的育儿照料;

Xi为包括儿童照料方式、育龄女性个人特征、家庭特征、子女特征和地区特征等在内的其他控制变量;

σi表示省份固定效应;μi为随个体和时间而变的随机扰动项;α为截距,β表示影响系数。

在回归模型选择方面,本文参考以往关于就业、就业决策的相关研究,同时考虑到被解释变量就业为二分类虚拟变量,使用Probit模型进行回归分析。

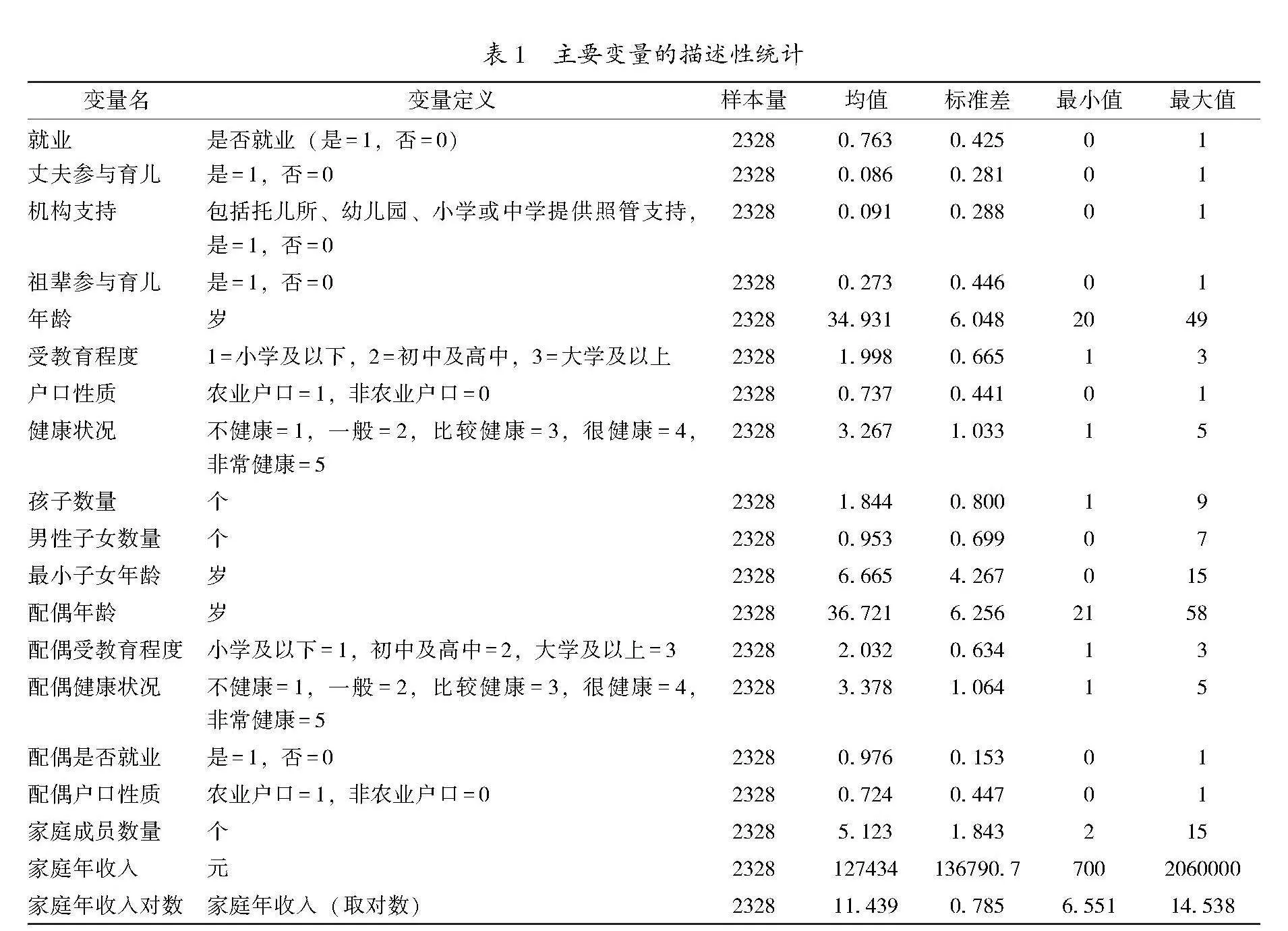

3. 变量定义及描述性统计

(1)就业决策。指女性是否参加劳动。根据成人问卷中

当前工作状态的结果,若选择有工作赋值为1,处于失业状态、退出劳动力市场赋值为0。

(2)丈夫参与育儿。根据少儿问卷中少儿日常生活部分来确定,选择“白天由谁照管”和“晚上由谁照管”来确定,白天或晚上选择照管人为“孩子的爸爸”,赋值为1,否则赋值为0。

(3)控制变量。结合相关研究,控制变量包括育龄女性个人特征、配偶特征、子女特征等。育龄女性个人特征包括女性的年龄、受教育程度、健康状况、户口性质。子女特征包括子女数量、男性孩子的数量和最小子女的年龄。家庭特征包括配偶的年龄、受教育程度、健康状况、户口性质、是否工作和家庭成员的数量、家庭年收入等。此外,有研究发现,隔代照料、机构支持对女性就业也存在显著影响。

各变量描述性统计结果如表1所示。

五、实证结果与分析

1. 基准回归结果

丈夫育儿参与对育龄女性就业影响的回归结果如表2所示(回归结果仅展示边际结果)。结果显示,

丈夫育儿参与能够有效促进女性选择就业,进入劳动力市场,如列(1)所示

丈夫育儿参与在1%显著性水平上增加女性进入劳动力市场的可能性,在逐步控制女性个人特征、家庭特征、子女特征以及省份固定效应后,

丈夫育儿参与仍在较高显著性水平上促进育龄女性就业,假设1得以验证。

控制变量的回归结果基本符合预期,与现有研究有关女性就业的影响因素基本一致。从女性的个人特征来看,女性的年龄、受教育水平均在较高的显著性水平上显著,是促进女性进入劳动力市场的重要因素,受教育水平作为人力资本的重要特征、主要表现形式[29],在某种程度上

代表着一定的人力资本水平,而基于比较优势效应,拥有较高人力资本的女性更倾向于投入劳动力市场。但女性的户口性质对女性就业的影响并不显著,可能的解释是,在样本选择中,农村户口的女性占比较大,样本内的城乡差异较小,因此户口对女性就业的影响较弱。从子女特征和家庭特征来看,最小子女年龄越大,女性在照料子女方面花费的时间越少,在时间一定的情况下,其进入劳动力市场的可能性也会越高;祖辈照料、机构支持均能够通过减少女性照料孩子时间,从而促进女性就业;相较于配偶没工作的女性,配偶有工作的女性更可能进入劳动力市场

可能的解释是,配偶有工作的女性可能拥有更广泛的社会支持网络,包括同事、朋友和家庭成员等,为她们提供职业信息、工作机会和情感支持,有助于她们更好地融入劳动力市场;配偶拥有农村户口的女性更可能进入劳动力市场。此外,值得注意的是配偶健康状况越好,越可能会抑制女性进入劳动力市场。这可能是因为健康状况较好的配偶会将时间更多投入到工作领域,其在劳动力市场表现更好,容易获得更高的劳动报酬,家庭性别分工更显著,女性可能会减少进入劳动力市场。家庭收入也显著促进着女性的就业,家庭收入越高,经济条件越好,寻找能够替代照料子女的方式越多,女性越可能从家庭责任中解脱出来,进入劳动力市场,以实现个人发展;然而,家庭收入可能与女性就业存在互为因果关系,即女性作为家庭中的一员进入劳动力市场获得工资收入,会增加家庭总收入,由于本文仅将家庭收入作为控制变量进行分析,在此不进行更深入的讨论。

2. 稳健性检验

为验证前期基准回归分析结果的稳健性,在稳健性检验部分将从内生性、变量界定与选择偏误两个方面探讨。

(1)内生性问题。

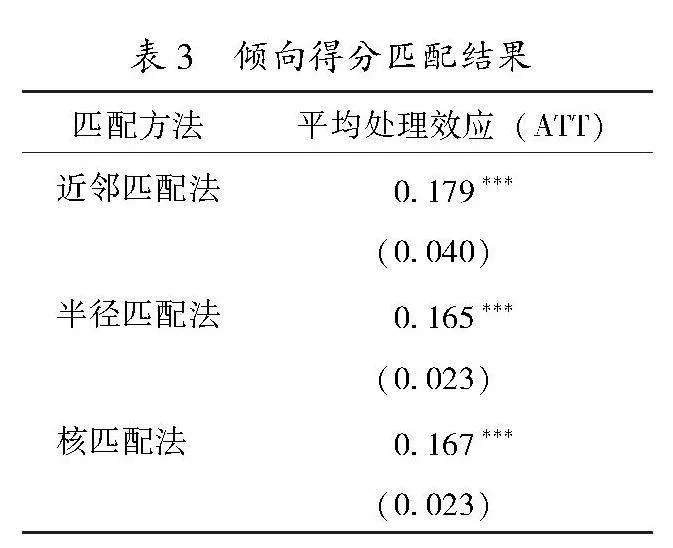

为了讨论基准回归模型可能存在的内生性问题,

使用倾向得分匹配法进行估计。配偶特征、个人特征以及子女特征等会通过一些路径影响

丈夫参与处理家庭事务的积极性,

造成选择性偏误。本文根据倾向值得分以男性是否参与子女教育、养育为依据,通过构建随机实验的方法,将

丈夫参与子女教育、养育的家庭与

丈夫不参与子女教育、养育的家庭进行匹配,试图解决选择偏误这一问题。在匹配方法上,为了确保结果的准确性本文使用了近邻匹配法、半径匹配法、核匹配法进行分析。表3报告了PSM

的估计结果,结果显示,丈夫育儿参与在1%显著性水平上促使女性进入劳动力市场。模型通过了平衡性检验,匹配后自变量、因变量的标准化偏差(%bias)小于10%,说明匹配后实验组与控制组的均值不存在显著差异,匹配质量较高,证实了估计结果的稳健性。

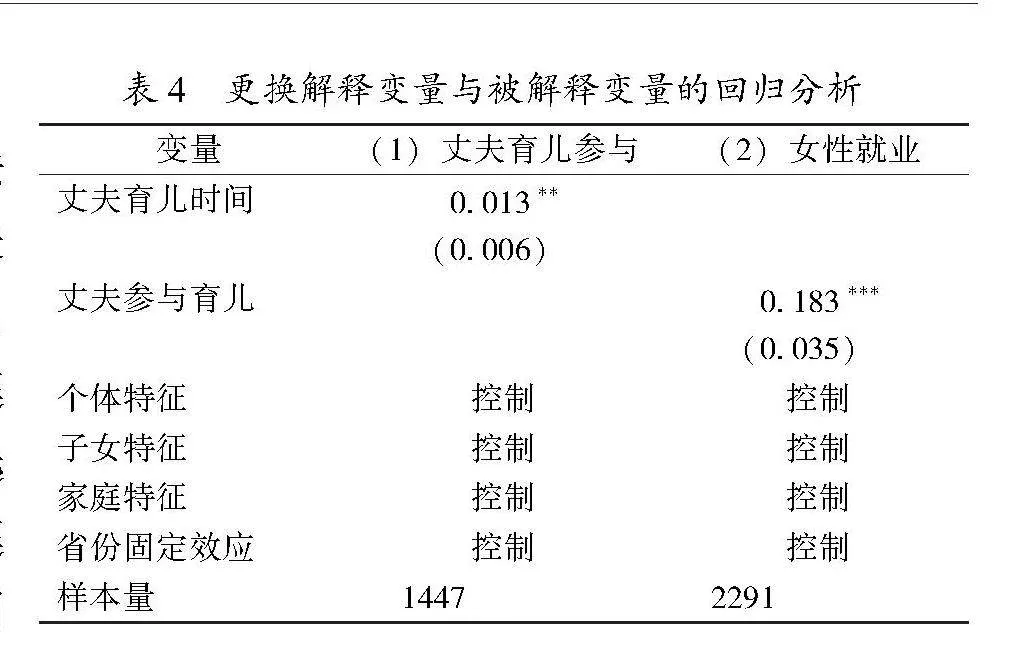

(2)变量界定与选择的偏误。

在探讨丈夫育儿参与对女性就业的影响时,基准回归使用“孩子在白天、晚上由爸爸照管”作为

丈夫育儿参与的代理变量进行分析,在就业决策方面,将失业、退出劳动力市场纳入未就业范围,为了进一步检验基准回归的准确性,在稳健性检验部分本文将

丈夫平均每天照料孩子的时间作为

丈夫育儿参与的代理变量。同时,考虑到失业原因的多样性以及失业、再就业时间的不确定性,为了更准确获得就业样本和非就业样本,本文对女性就业进行重新界定,剔除暂时失业样本,将在业女性视为就业女性,退出劳动力市场女性视为未就业女性。

以丈夫平均每天照料孩子时间作为丈夫育儿参与的代理变量进行分析,结果如表4模型(1)所示,丈夫育儿参与时间能够在5%显著性水平上有效促进女性进入劳动力市场,其边际效应为1.3%,结果稳健,假设1得以验证。

丈夫育儿参与对重新界定后的女性就业回归结果如表4模型(2)所示,在剔除失业样本后,丈夫育儿参与仍然能够在1%显著性水平上促进女性就业,控制变量回归结果基本与基准回归一致,结果稳健假设1再次得以验证。

3. 机制分析

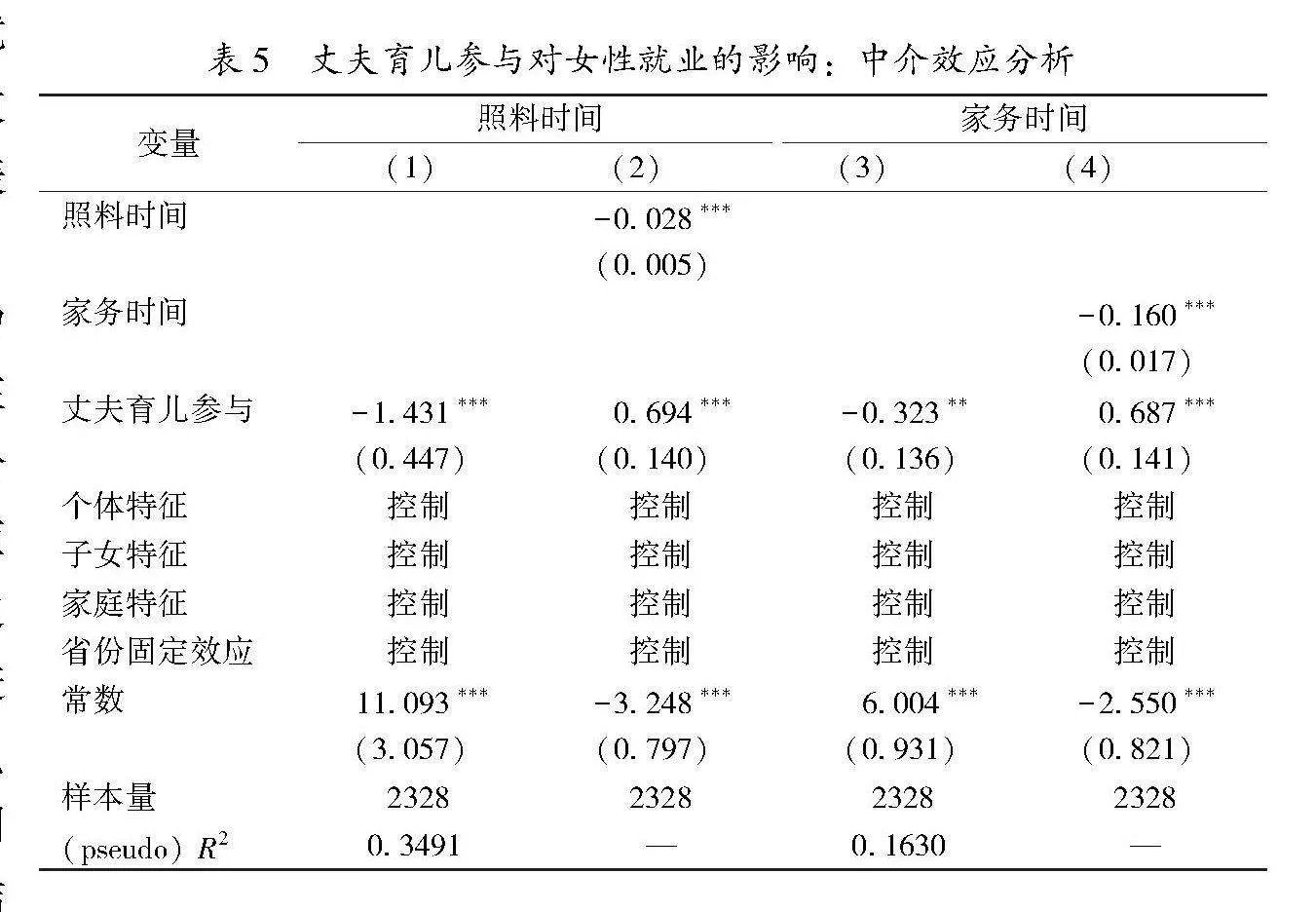

(1)中介效应。

本文通过两步回归法检验女性照料时间、家务时间是否在丈夫育儿参与对女性就业影响中存在中介效应,即丈夫育儿参与是否通过减少女性在家庭生产中的时间从而促进女性就业。分别选

择女性每天照料时间、家务时间作为家庭生产时间的代

理变量,探讨家庭生产时间

在丈夫育儿

参与和女性就业之间可能存在的中介效应,结果如表5所示。表5中模型(1)、模型(2)展示了女性照料时间作为中介变量的回归结果,在加入相关控制变量、省份固定效应之后,中介效应显著,即丈夫参与育儿通过减少女性照料时间促进女性就业。模型(3)、(4)检验了女性家务时间可能存在的中介效应,结果显示丈夫育儿参与能够显著减少女性家务劳动时间从而促进女性就业,假设2得以验证。

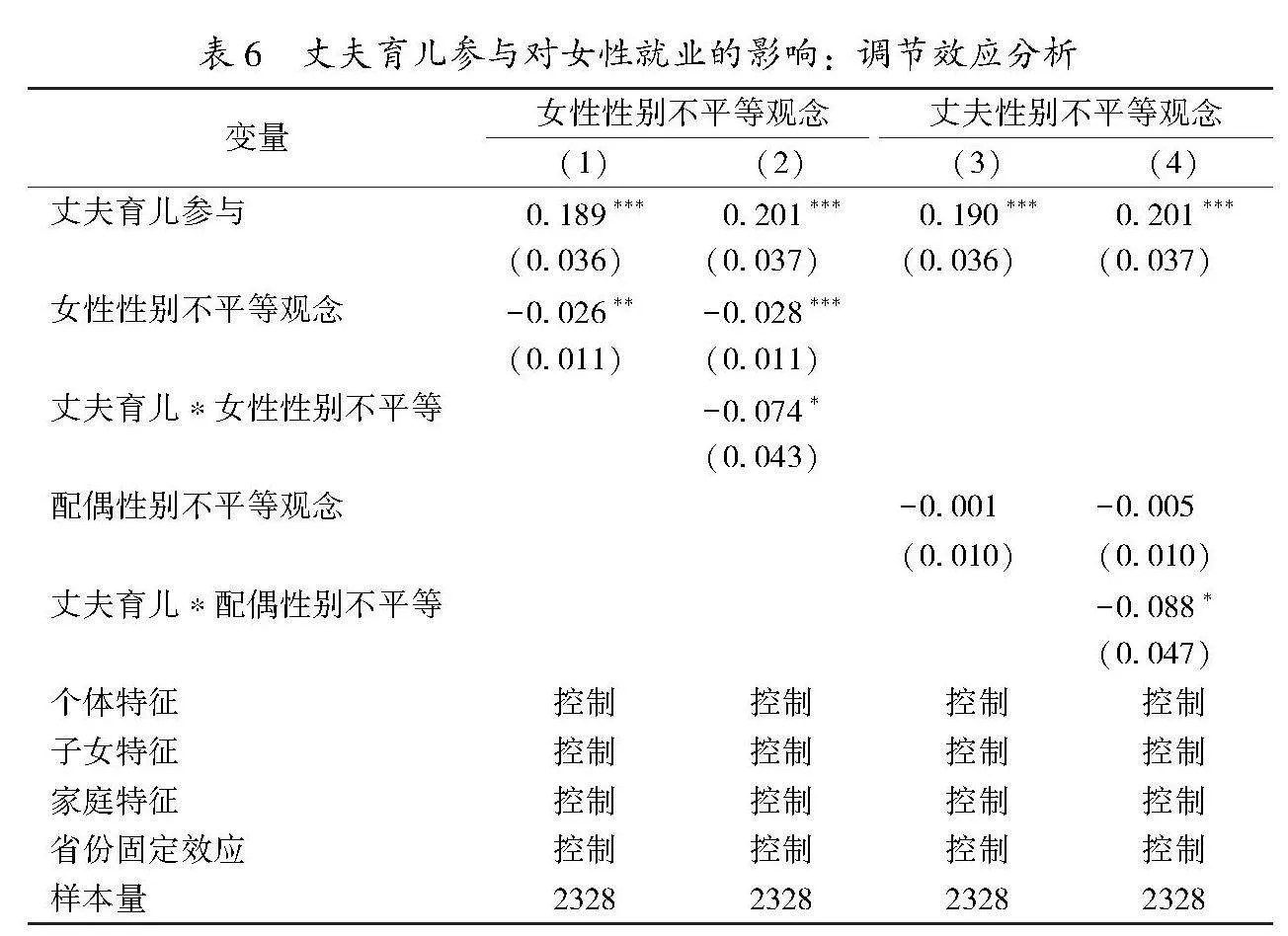

(2)调节效应。

社会经济的发展、思想观念的变化以及个人的行为方式都影响着丈夫育儿对女性就业的关系。家庭中,丈夫与女性参与育儿或者就业更多是家庭分工的结果,

这一家庭分工决策

更可能是性别观念引起的。本文在理论分析部分对性别不平等观念已经进行了初步的讨论,在实证部分本文通过分别构建丈夫育儿参与和女性性别不平等观念、丈夫性别不平等以检验性别不平等观念可能存在的调节效应,同时,为了避免可能存在非本质的多重共线性情况,本文进行了中心化处理,具体回归结果如表6所示。

表6中模型(1)到模型(4)展示了性别不平等观念在

丈夫育儿参与对女性就业中的调节效应结果,参考已有关于性别不平等观念的界定并结合现有数据,本文选取“男人以事业为主,女人以家庭为主”(分工观念)和“女人干得好不如嫁得好”(婚姻观念)作为性别不平等观念的代理变量进行分析,模型(2)、模型(4)为分别加入丈夫育儿参与和女性性别不平等观念、丈夫性别不平等观念交互项后的结果,发现女性性别不平等观念、丈夫性别不平等观念均在

丈夫育儿参与对女性就业的影响中发挥着负向调节作用,即性别不平等观念抑制了

丈夫育儿参与对女性就业的影响,假设3、假设3.1、假设3.2分别得以验证。

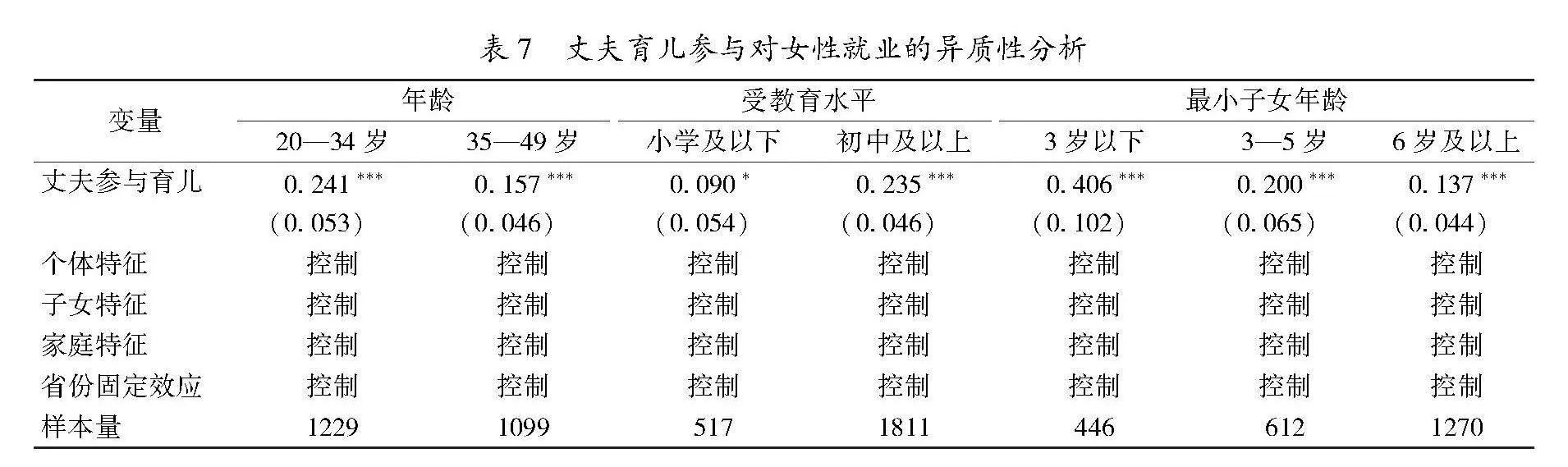

4. 异质性分析

参考借鉴已有相关研究及基准回归的研究结果,本文从女性年龄、受教育水平、子女年龄三个方面进行异质性分析。在子女年龄方面,由于样本中不仅涵盖一孩还覆盖了多子女样本,考虑到本文研究主题为照料与就业,根据已有关于生育和女性就业的研究,随着子女年龄的增加,其照料需求也随之减少,本文选取最能代表家庭照料需求的最小子女年龄进行分析(见表7)。结果显示,不同年龄、受教育水平和最小子女年龄的女性群体,丈夫育儿参与在促进女性就业决策上存在一定的差异。在年龄方面,相较于35岁及以上的女性,35岁以下的女性因

丈夫参与育儿而进入劳动力市场的可能性更大。可能的解释是,

35岁以下的女性正处于学业、事业上升期,其对劳动力市场的感知更加敏感,更可能受到来自家庭等因素的影响而选择进入或者退出劳动力市场,而35岁及以上的女性在劳动力市场的表现更加稳定,

受到来自家庭等因素的影响相对较少。在最小子女年龄方面,相较于最小子女年龄在6岁及以上的女性,最小子女年龄在3岁以下、3—5岁的女性更可能因

丈夫参与育儿而进入劳动力市场,最小子女年龄越大,

丈夫参与育儿对女性进入劳动力市场的促进作用越小,可能的解释是,子女年龄越小其所需照料的时间越多,

丈夫参与照料更可能减少女性在家庭照护的时间,从而增加其在工作领域的投入。此外,与初中及以上受教育水平的女性相比,

丈夫参与育儿

对低受教育水平(小学及以下)的女性进入劳动力市场的影响较小,低受教育水平的女性在劳动力市场中处于劣势地位,其人力资本水平不高,就业选择相对较少,决定其进入劳动力市场的原因更可能是个人的人力资本水平,家庭支持对其就业的促进作用较小。

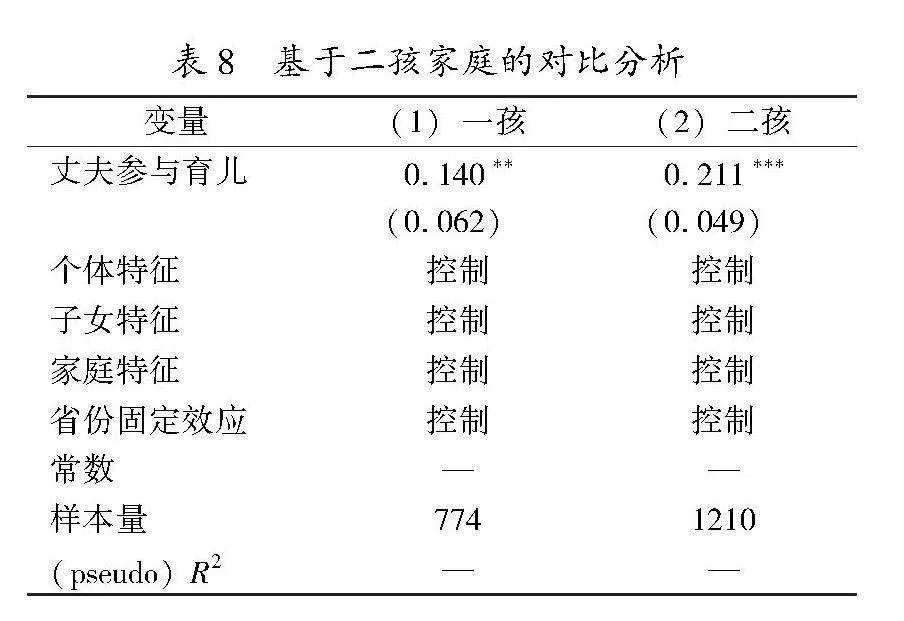

六、基于二孩家庭的对比分析

随着生育政策的调整,未来将有更多的多子女家庭出现,在研究家庭分工等方面要更多

关注多子女家庭。子女作为家庭中最大的公共品,家庭成员为追求家庭整体效用最大化,在

时间分配及家庭决策时不仅要考虑个人效用的最大化,还要关注家庭中子女的效用。而子女数量增加必然会带来照料时间等的增加,不同子女数量家庭中男性与女性在工作领域、家庭领域时间分配上的决策也各不相同,产生的影响也存在着差异。在多子女家庭,家庭中丈夫育儿参与对女性就业是否依然存在影响,影响是否存在差异,这些并没有得到证实。由于本文使用的是三孩政策开放前的数据,生育三孩及以上的家庭存在一定的特殊性,基于此,本文以二孩家庭作为多子女家庭的代表,分别对一孩、二孩家庭进行分析,以一孩家庭为参考,发现丈夫参与育儿对女性就业的影响存在差异。如表8(1)、(2)所示,丈夫育儿参与

对女性就业的影响在二孩家庭更为显著(边际结果为0.211),二孩家庭丈夫参与育儿对女性就业的影响要大于一孩家庭。可能的解释是,相较于养育一个孩子需要花费的时间可以通过女性减少其休闲时间来得到满足,养育两个孩子需要花费女性更多的照料时间,仅仅依靠休闲时间可能不能得到完全满足,丈夫参与育儿能够有效减少女性在照料孩子上的投入从而促进女性就业。

七、结论与启示

生育政策调整后,女性在家庭领域

可能面临着更重的子女照料负担,从而影响了其在劳动力市场领域的时间分配。鉴于当前公共幼儿照护资源的有限性,迫切需要从家庭层面寻找缓解女性工作和家庭冲突的有效路径。本文从理论层面分析在家庭中丈夫

参与育儿对女性进入劳动力市场的影响;并基于最新2020年CFPS数据,综合运用Probit模型及倾向得分匹配法等,从实证角度探讨丈夫育儿参与对女性就业的影响。主要结论与启示如下。

一是丈夫育儿参与能够显著促进女性进入劳动力市场。

在控制女性年龄、受教育水平、健康状况等个人特征、子女特征以及家庭特征后仍然能够显著促进女性进入劳动力市场。

二是丈夫育儿参与通过减少女性在家庭领域的照料时间和家务时间,进而促进女性进入劳动力市场。在育儿时间一定的情况下,丈夫参与育儿能够有效减少女性的育儿和家务时间,使得女性减少其家庭领域的投入,增加其进入劳动力市场的可能性。

三是女性及其丈夫的性别不平等观念均会抑制丈夫育儿参与对女性就业的积极影响。家庭成员的观念不仅影响着个人的行为,还会对其他人以及整个家庭行为决策产生影响,平等的性别观念有利于优化家庭分工。特别需要注意的是,除女性个人的性别不平等观念外,丈夫的性别不平等观念也影响着家庭决策,未来应关注家庭中男性的性别观念。

四是丈夫育儿参与对不同年龄以及子女年龄的女性就业影响

也存在差异,对35岁以下、拥有3岁以下子女的女性影响更大。要关注不同群体女性之间的需求,尤其关注子女年龄在3岁以下、35岁以下女性群体的需求,

她们对劳动力市场的感知更加敏感,更容易受到来自家庭层面的影响进入或退出劳动力市场,因而男性育儿参与对其就业的影响更为显著。这也提示我们就业支持政策设计要更加关注35岁以下、孩子年幼的女性。

当然,文章也存在着不足之处:受限于所需控制变量及机制变量的可得性,仅使用最新一期的截面数据,尽管能够较好反

映当前的变化,但缺少了对丈夫育儿参与和女性就业长期趋势的分析。此外,受数据库样本的限制,农村户口占比较高,所得研究结果更偏向农村群体特征,以上两点也为未来研究提供了参考。

参考文献:

[1]曹书睿,黄乾,常帅男. 家务劳动与已婚女性劳动力市场表现——兼论性别角色的调节作用[J].西北人口,2022(6):113-124.

[2]郭新华,江河. 子女照料、家庭负债与已婚女性就业——基于Becker家庭决策模型的微观实证[J].财经理论与实践,2019(5):85-94.

[3]李月,成前,闫晓. 女性劳动参与降低了生育意愿吗?——基于子女照护需要视角的研究[J].人口与社会,2020(2):90-99.

[4]郭凤鸣,常慧,林嵩淇. 二胎生育对女性工作时间和就业的影响[J].青年研究,2023(4):55-68,95-96.

[5]杨菊华. 女性高质量充分就业:现状、问题与对策思考[J].山东女子学院学报,2023(1):12-14.

[6]赵建国,王净净. “逆向反哺”、子女结构与老年人口劳动参与[J].人口与发展,2021(2):17-28.

[7]龚扬,姜露,秦雯雯. 祖辈参与教养与幼儿社会能力的关系:母亲育儿压力和母亲教养效能感的链式中介作用[J].心理与行为研究,2021(3):348-353.

[8]李志华,茅倬彦. 中国家庭养育成本分担模式对再生育的影响[J].人口学刊,2022(3):19-30.

[9]TAMM M. Fathers’ parental leave-taking, childcare involvement and labor market participation[J]. Labour Economics, 2019, 59(c):184-197.

[10]韩中,权芷瑶,冯文萍. 隔代照料对已婚夫妇劳动供给的影响——基于CFPS微观数据的经验分析[J].社会政策研究,2022(2):41-52.

[11]王兆萍,王雯丽. 结婚、生育对工资的影响研究——基于性别工资差距角度[J].人口学刊,2020

(1):99-112.

[12]李建奇. 数字化变革、非常规技能溢价与女性就业[J].财经研究,2022(7):48-62.

[13]朱琪,刘红英. 人工智能技术变革的收入分配效应研究:前沿进展与综述[J].中国人口科学,2020(2):111-125,128.

[14]佟新,刘爱玉. 城镇双职工家庭夫妻合作型家务劳动模式——基于2010年中国第三期妇女地位调查[J].中国社会科学,2015(6):96-111,207.

[15]叶胥,杜云晗. 相对收入、家庭成员互动与女性家务劳动供给——基于性别展示的视角[J].人口与发展,2021(5):35,83-97.

[16]张同全,张亚军. 全面二孩政策对女性就业的影响——基于企业人工成本中介效应的分析[J].人口与经济,2017(5):1-11.

[17]于潇,韩帅. 祖辈照料支持对育龄妇女二孩生育间隔的影响[J].人口与经济,2022(2):26-41.

[18]蒋启梦,周楠. 中国隔代教养和幼儿健康关系的研究进展[J].中国学校卫生,2020(12):1912-1915.

[19]PULGARON E R,MARCHANTE A N,AGOSTO Y,LEBRON C N, DELAMATER A M. Grandparent involvement and children’s health outcomes:the current state of the literature[J]. Families Systems

& Health: the Journal of Collaborative Family Healthcare,2016,34(3):260-269.

[20]DE LAAT J, SEVILLA-SANZ A. The fertility and women’s labor force participation puzzle in OECD countries: the role of men’s home production[J].Feminist Economics, 2011, 17(2):87-119.

[21]郑尧. 父亲角色对儿童社会性发展的影响[J].幼儿教育,2020(s6):59-62.

[22]李京鸿,魏薇,解恩泽. 丈夫育儿是否影响家庭生育决策?——来自CFPS的证据[J].南方人口,2021(5):68-80.

[23]茅倬彦,罗志华. 加快构建积极生育支持政策体系:现实挑战与策略选择[J].

妇女研究论丛,2023(2):17-24.

[24]王希茜,何宗樾. 男性育儿参与、家庭传统文化观念与女性劳动供给[J].中央财经大学学报,2022(9):88-103.

[25]SHELTON B A. Women, men and time: gender differences in paid work, housework and leisure[J].Journal of Marriage and Family, 1992, 55(1):254.

[26]COLTRANE S. Research on household labor: modeling and measuring the social embeddedness of routine family work[J].Journal of Marriage and Family, 2000, 62(4):1208-1233.

[27]GREENSTEIN T N. Husbands’ participation in domestic labor: interactive effects of wives’ and husbands’ gender ideologies[J]. Journal of Marriage and the Family, 1996,58(3): 585-595.

[28]WEST C, ZIMMERMAN D H. Doing gender[J].Gender and Society,1987,1(2):125-151.

[29]吕炜,郭曼曼,王伟同. 教育机会公平与居民社会信任:城市教育代际流动的实证测度与微观证据[J].中国工业经济,2020(2):80-99.

Does Husband Childcare Participation Promote

Female Employment?:

An Empirical Analysis Based on CFPS 2020

MAO Zhuoyan, WAN Linlin

(School of Labor Economics,Capital University of Economics and Business,

Beijing 100070,China)

Abstract: With the liberalization of fertility policy, women in China

face more intense conflicts between childcare and employment, which affects women’s

high-quality and full employment. This paper tries to explore

the caregiving resources with in the

families and analyzes the relationship and mechanism between husband childcare and female employment from

a theoretical perspective. Using Probit model and Propensity Score Matching method, it is found that

husband childcare

participation can significantly promote women’s entry into the labor market, and the results pass a robust test.

The mechanism analysis

found that husband childcare participation promotes female employment by reducing their housework

and care time, while gender inequality between women and their husbands would weaken

the impact of husband childcare participation on female employment. In addition, the liberalization of fertility policy has further increased the number of multi-child families.

This article further

discusses the impact of husband childcare participation on female employment in

two-child families and finds that husband

childcare participation has a greater impact on female employment in two-child families than in one-child familes. The

results of this article have practical significance for increasing female

labor participation, promoting the healthy development of the labor market, especially in the context of

population aging and inadequate infant and child care systems, increasing fertility rates, and alleviating women’s work-family conflicts. They provide reference for the formulation and implementation of relevant policies.

Keywords:husband childcare participation;female employment;gender inequality

[责任编辑 刘爱华]