中国老年人失能趋势与健康促进策略研究

摘 要:随着我国人口老龄化问题的加剧,老年人口的健康需求已从单纯的延长预期寿命向追求高质量、健康长寿转变。基于中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS),

采用分层APC交叉分类随机效应模型(HAPC),深入分析了我国老年人失能程度随年龄、时期、队列的变化趋势,探讨了医疗保障制度改革与社会参与对老年人失能程度的影响。研究结果显示,老年人失能程度随年龄增长而增加,时期效应显著,表明医疗保障制度改革虽提高了老年人的医疗可及性和生存率,但同时也导致平均失能程度的提升,这在女性、西部和东部地区、农村、居家老年人群体中表现得更加明显。从年龄效应上看,男性、西部地区、城镇、居家老年人的失能风险更大。此外,社会参与对于改善老年人的失能程度具有积极作用,尤其是在较年轻时开始的社会参与对延缓失能

随年龄增长的效果更为显著,这种积极影响在不同地区、居住地等老年群体中普遍存在。因此,为实现健康老龄化目标,应从“保基本”向“促健康”的策略转变,完善老年人全生命周期的健康服务体系,提升健康教育、预防保健等全流程服务质量。同时,鼓励老年人积极参与社会,开拓适老化文化教育、休闲娱乐、志愿服务等参与空间,共同构建健康、活跃的老龄社会。

关键词:年龄—时期—队列效应;老年失能;社会参与;健康促进;老龄化策略

中图分类号:C913.6

文献标识码:A

文章编号:1000-4149(2024)05-0036-15

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.026

收稿日期:2023-12-13;修订日期:2024-04-06

基金项目:国家社会科学基金项目“老年临终关怀服务标准化及其保障机制研究”(20BGL269)。

作者简介:龚秀全,华东理工大学社会与公共管理学院教授,博士生导师;庄晨(通讯作者),上海交通大学国际与公共事务学院博士研究生。

一、引言

自2000年中国步入老龄化社会以来,国家对老年健康问题的重视程度日益提高。围绕基本医疗保障体系,实现了以疾病治疗为核心的医疗服务全面覆盖[1],使老年人得以治疗重病,存活率大幅

提升,预期寿命不断延长。但随着人口老龄化问题的加剧,老年人群中“长寿却非健康”的情形越发成为社会的普遍担忧[2]。我国60岁及以上失能老人已超4000万,失能老人规模增速加快,城乡失能、半失能老人将

从2020年4563.6万人,持续上升至2030年的6952.6万人,2050年可达12606万人[3]。这种趋势反映了我国老年失能人群的持续扩大,生活自理能力下降,形成了所谓的“病苦老龄化”现象,使得实现健康长寿的愿景

任重而道远[4]。

习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调,应将医疗保障的重心从“治病为中心”转变为“以人民健康为中心” [5]。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也明确提出,需进一步完善老年健康保障体系,涵盖健康教育、预防保健、康复护理、安宁疗护等方面,倡导将积极老龄化的理念融入经济社会发展的各个阶段。这意味着,在提升老年人生命质量上,一方面,医疗保障要从保障老年人“活得更长”逐步向“活得更健康”转变。另一方面,也要激发老年人内生动力,主动融入社会,促进健康。

《人口与经济》2024年第5期

龚秀全,等:中国老年人失能趋势与健康促进策略研究

二、文献综述

随着全球人口老龄化的加剧,人类对众多老龄化问题的认识和应对措施在不断演变。以“健康、参与和保障”为支柱的积极老龄化理念于第二届老龄问题世界

大会中提出[6],以实现老龄健康为目标,以提高社会参与度和保障水平为途径,构成了应对21世纪老龄化问题的重要政策框架[7]。

就“健康”目标而言,老年人的失能程度是衡量其健康状况的一个重要维度,通常通过日常生活自理能力

(ADL)来评估 [8]。影响老年人失能程度的因素多样,随着生命历程理论的发展和应用,越来越多研究表明,老年健康不仅受到年龄的影响,还是个体在不同生命阶段遭遇各种环境和历史事件影响的累积结果[9],即生命时间、社会时间和历史时间三个时间维度是影响个体生命及其与社会环境之间关系的重要因素[10]。具体来说,年龄效应指的是随着个体生理变化和社会角色、地位变化而引起的健康状态变化。研究显示,随着年龄的增长,老年人的日常生活自理能力普遍会下降[11];时期效应反映了在特定时期

社会政策实施、经济和医疗环境变化对所有年龄组人群健康状况的影响,例如社会经济发展和医疗技术的进步有助于改善人们的生活方式,延迟残障的出现[12];队列效应则描述了经历过相同社会变革或环境暴露的同一代人群对健康状况的影响,比如童年时期的生活经历对老年期的生活自理能力有着长期的影响,贫困、疾病、营养不良等都与之紧密相关[13]。

就“参与”维度而言,社会参与被认为是保持老年人生命活力的重要因素,其通常涉及老年人在社交、劳动等方面的社会投入 [14]。已有研究表明,提高老年人与亲友互动、活动实践等社会参与的频次与种类,将有助于降低失能风险 [15],抑制慢性疾病发生[16],提升心理健康水平[17];就“保障”维度而言,医疗保障制度是维护民众健康的关键社会政策,对老年人的身体健康具有深远影响。因此,为探究老年人失能程度的时期效应,需先评估我国医疗保障制度

改革对老年健康带来的影响。研究显示,医疗保障制度

促进老年健康主要有两种机制:一是提升医疗服务的可及性,即扩大医疗保障的覆盖范围,增加医疗卫生资源投入,提升医疗服务的利用率,增加老年人的医疗消费,改变他们面对疾病选择不就医的行为,进而提升老年人的整体健康水平[18];二是强化预防保健措施,通过鼓励老年人使用预防性卫生保健服务,改善不良生活习惯,增加体育锻炼,促使老年人更加关注健康维护和疾病预防,从而减少疾病的发生和发展风险[19]。

当前关于老年人失能趋势的研究大多集中于年龄和队列两个维度,而时期的变化对老年人失能程度同样具有重要影响[20]。现有研究虽普遍认同年龄效应的存在,但对于不同出生队列之间在相同年龄阶段的失能差异讨论不足[21],同时,医疗保障制度在不同时期对老年人失能程度的影响机制也鲜有深入探讨。对于社会参与

和

老年健康的关系,尽管大量研究确认了其积极效应,但有关社会参与如何影响老年人失能程度长期变化趋势的研究

仍相对缺乏。本文基于生命历程的视角,运用

分层APC交叉分类随机效应模型

(HAPC)深入分析中国老年人失能程度随着年龄、时期及队列的变化趋势,考察基本医疗保障制度在维持老年人生命质量中的基础作用,探讨不同时期医疗政策对老年人失能程度的影响及其在不同性别、居住地等组群

中的差异,评估不同群体在年龄效应下的失能风险,并深入分析社会参与对老年人失能程度及其随年龄增长的累积影响。

三、研究设计

1. 数据来源

本文利用中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2005、2008、2011、2014、2018年五期死亡问卷数据,提取老年人临终日常生活自理能力、年龄、出生年份等变量,从老年人死亡问卷对应前一期的存活问卷提取社会参与、所在地区、居住地、性别、民族、婚姻状况、居住方式等其他相关控制变量,将以上变量合并整理后得到五期截面数据。选用死亡问卷中的临终日常生活自理能力作为老年人失能程度考察变量,可以客观体现生命历程下老年人“最终”失能程度。社会参与等特征变量采用死亡个体对应前一期参与存活问卷的数据,这种在前一期(即基期)数据得到变量,再利用模型考察这些因素对后一期(即当期)失能程度影响的数据处理方法,是目前学界解决互为因果影响机制的重要方法之一[22]。总计样本包括主要变量无缺失的样本21302个,覆盖死亡年龄65—109岁,对应的出生队列年份为1892—1940年。

2. 变量选择

研究中的因变量为老年人失能程度,采用死亡问卷中Katz量表对老年人临终日常生活自理能力的评价。量表包括六项日常活动:洗澡、穿衣、如厕、室内活动、控制大小便和吃饭。每一项日常活动均采用三级测量,“完全自理”计1分,“部分自理”计2分,“完全不能自理”计3分,加总取值范围为6—18分,分数越高意味着老年人日常生活自理能力越差,失能程度越高。

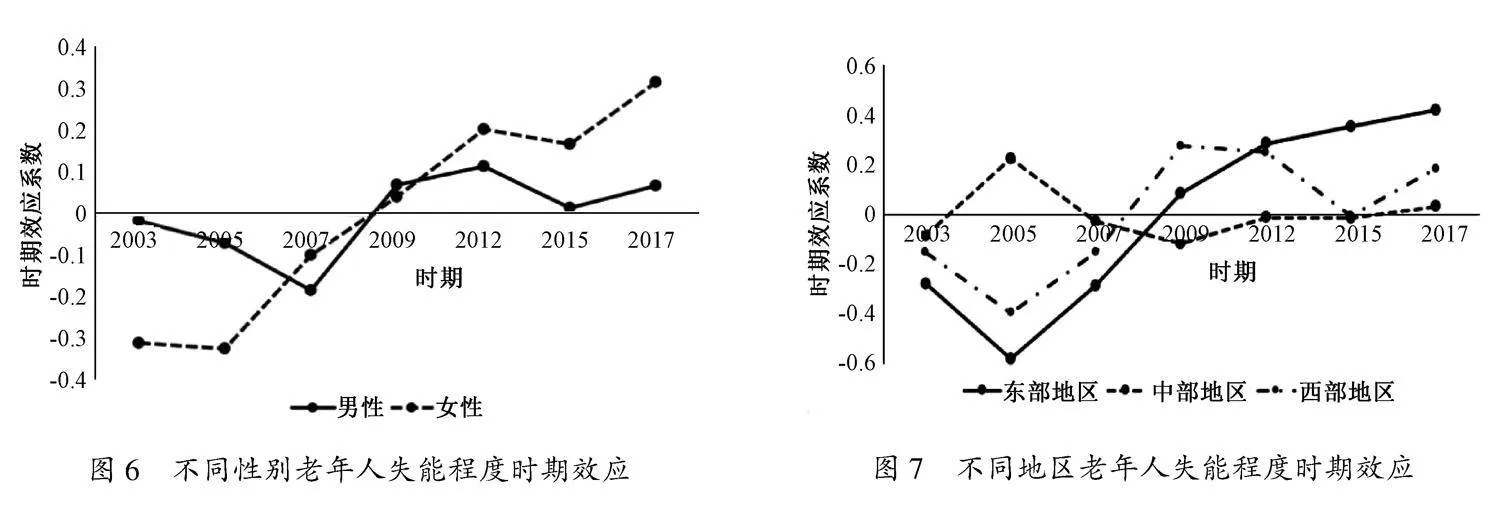

时间5MCGXa2EbW1uhbZBKEXq4g==维度变量为年龄(65—109岁)、观测时期(2003、2005、2007、2009、2012、2015和2017年)以及出生队列。具体而言,在年龄维度上,以死亡时间与出生时间来计算实际死亡年龄。在时期维度上,按照我国医疗保障制度

改革重要事件与标志性政策时间点来划分时期。考虑到事件发生和政策实施作用的滞后性,将老年人实际死亡年月提前半年的时间,再将其归入实际政策效应的时期。例如,2015年国务院决定全面实施城乡居民大病保险,则2015年6月以前死亡的老人不在2015—2016年的时期中,而是在前一个2012—2014年的时期,具体时期划分如表1所示。

此外,为挖掘时期效应的形成机制,选择我国医疗保障制度改革成效的代理变量。基于前面分析,医疗保障制度可通过提升医疗服务可及性而促进老年健康,即增加医疗服务的投入,提升服务设施利用率以及提高医疗费用支出是我国医疗保障制度改革的明显特征[23]。因此,本文选择全国历年平均每千人医疗机构床位数增量(后简称“每千人床位数增量”)

作为代理变量,采用全国历年人均卫生费用增量

(后简称“人均卫生费用增量”)

作为改革效应的稳健性检验变量。

在出生队列维度上,以样本出生年份为基准,除去出生早于1892年的个体单独为一个队列以外,临近的3个出生年份被归为一个队列组,共获得24个队列组,经过对其他的分组方法(2年一组和5年一组)测试,结果差异不大,考虑到信息的丰富性和模型的经济性,选择学界普遍使用的3年一组的队列分组方式。

社会参与概念的操作化。选择被访者是否参加以下三项活动,即“是否从事打牌或打麻将等活动”、“是否参加社会组织活动”和“近两年里外出旅游过多少次”。这些社会活动较为符合巴斯(Bath)等所提出的第一方面社会参与,即这些活动体现出老年人主动融入社会,且对社会网络或社会支持依赖较小[24]。若被访者回答至少有时参与打牌/打麻将等活动或至少有时参加社会组织活动或近两年里外出旅游过至少一次,则定义被访者有社会参与行为,赋值为“1”,否则定义为无社会参与,赋值为“0”。

基本控制变量。结合已有相关研究,考虑到老年人个体特征与经济地位,以及童年经历对健康状况造成的重要影响[25],本文选择性别、民族、受教育程度、居住地、所在地区 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,共11个省(直辖市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南,共8个省;西部地区包括四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西和重庆,共12个省(自治区、直辖市)。、富裕程度、居住方式、当前医疗可及性、童年是否挨饿作为控制变量。其中富裕程度采用问卷中老年人将自我生活水平相较当地平均生活水平的评估,居住方式依据问卷中对老年人居住状态的回答,分为“家人同住、独居、住机构”三种,并按照居住场所分为是否居家。此外,时期层面基本控制变量为全国历年居民消费物价指数。

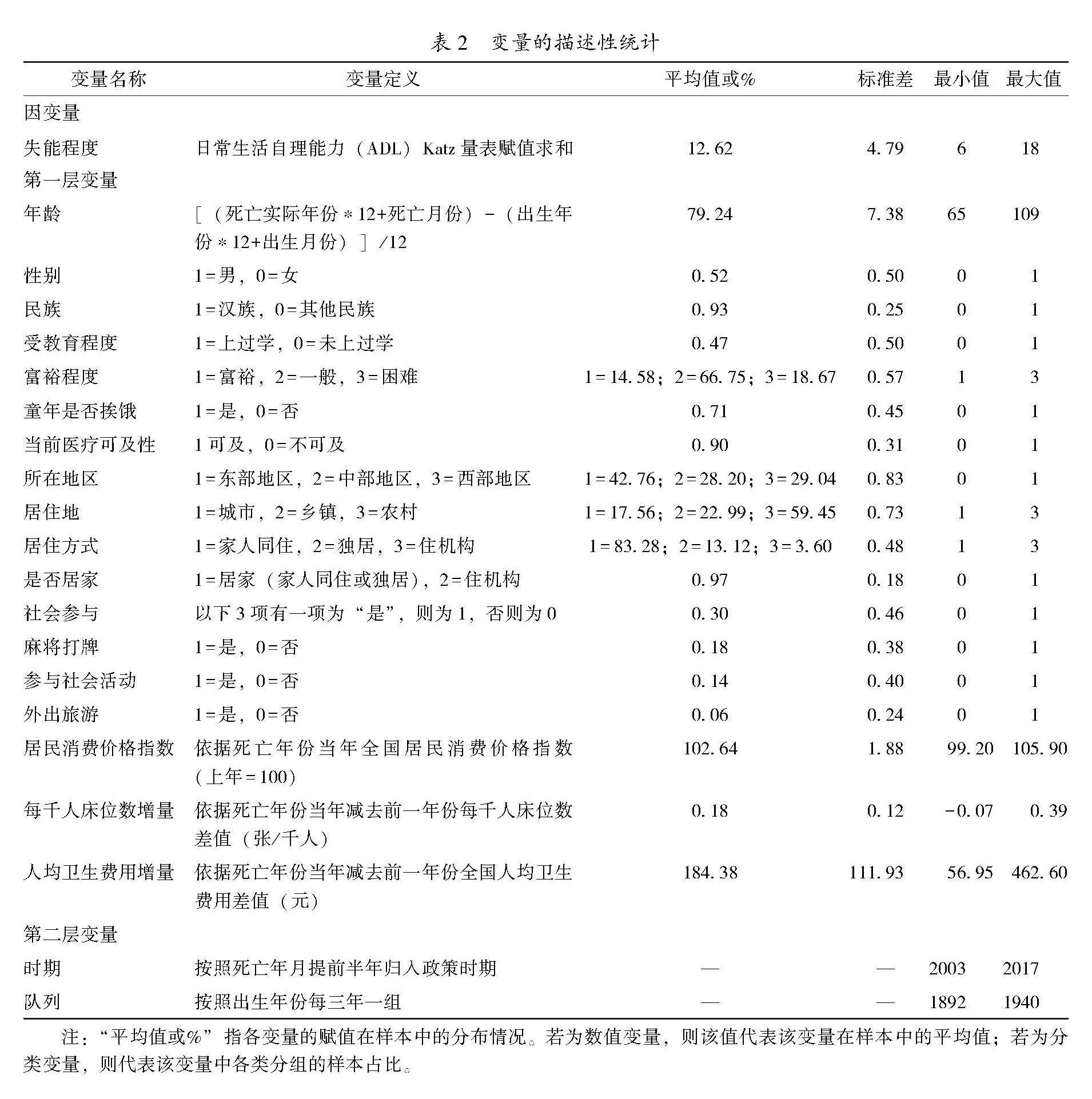

从表2可以看出,被访者失能程度的平均得分为12.62。农村老年人和男性老年人分别占59.45%、52%。

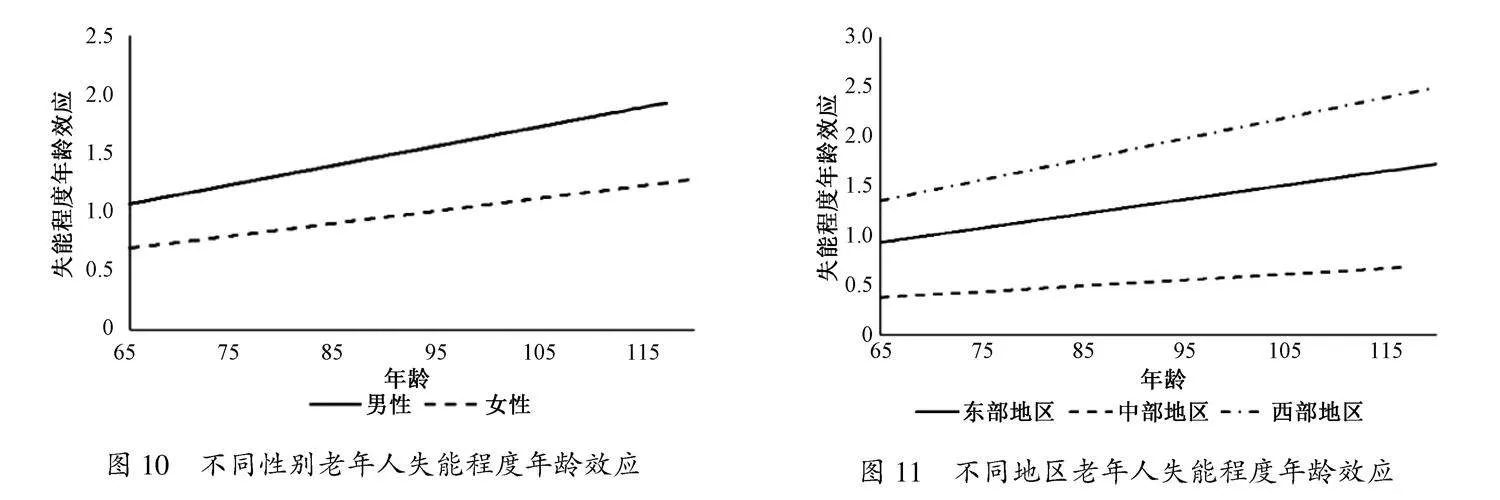

在受教育程度上,47.2%的老年人有过上学经历,汉族人口比例占93.3%,老年人平均富裕水平在一般以上,生活条件较好。从医食保障程度来看,当前71.1%的老人童年时经历过挨饿,但高达89.6%的老人都能受到及时的医疗。从社会参与来看,总体仅有29.5%的老年人有社会参与行为。将总样本失能程度在年龄—时期交叉描述统计分析(如图1),近十年老年人平均失能程度略有平缓上升的趋势,且从年龄分段上来看,低年龄段的老年人平均失能程度普遍低于高年龄段平均失能程度。

3. 回归模型介绍

年龄、时期、队列代表着三种不同的时间含义,皆对个体产生影响。在普通的线性分析中,因年龄、时期、队列三者存在完全线性关系(时期 = 年龄 + 队列),APC模型存在“不可识别”问题(Identification Problem)[26],而学者们提出的分层随机效应模型(HAPC-CCREM)方法在一定程度上有效解决了共线性问题[27]。其假设APC三元素并不处于同一个层面,将年龄以第一层变量作为固定效应,而时期和队列以第二层变量作为随机效应,使其形成了分层模型内部的嵌套关系,打破了三者的共线性关系,使APC互相间的线性约束不再成为问题。具体模型设定如下:

第一层模型(个体层面模型):

Yijk=β0jk+β1AGEijk+β2Cijk+β3CijkAGEijk+β4Kijk+εijk(1)

其中,Yijk表示属于队列j和时期k的个体i的失能程度(ADL)的测量;Cijk表示该个体对应的社会参与变量,并加入社会参与与年龄的交互项CijkAGEijk,其他个体层面的控制变量Kijk均放在第一层模型中,εijk~N(0,σ2)表示个体层面的随机误差。

第二层模型(时期和队列层面模型):

β0jk=γ0+μ0j+v0k(2)

其中,

γ0代表截距,μ0j~N(0,τu)表示第j个队列的效应,服从正态分布,队列效应的总方差为τu;v0k~N(0,τv)表示第k个时期的效应,同样服从正态分布,时期效应的总方差为τv。如果老年人失能程度变化趋势的确存在队列或者时期上的差异,那么τu或者τv将会通过方差显著性检验。此外,社会参与对老年人失能程度效应随年龄的变化趋势由β3决定。将以上式子合并得到以下综合表达式:

Yijk=γ0+β1AGEijk+β2Cijk+β3CijkAGEijk+β4Kijk+μ0j+v0k+εijk(3)

四、实证结果

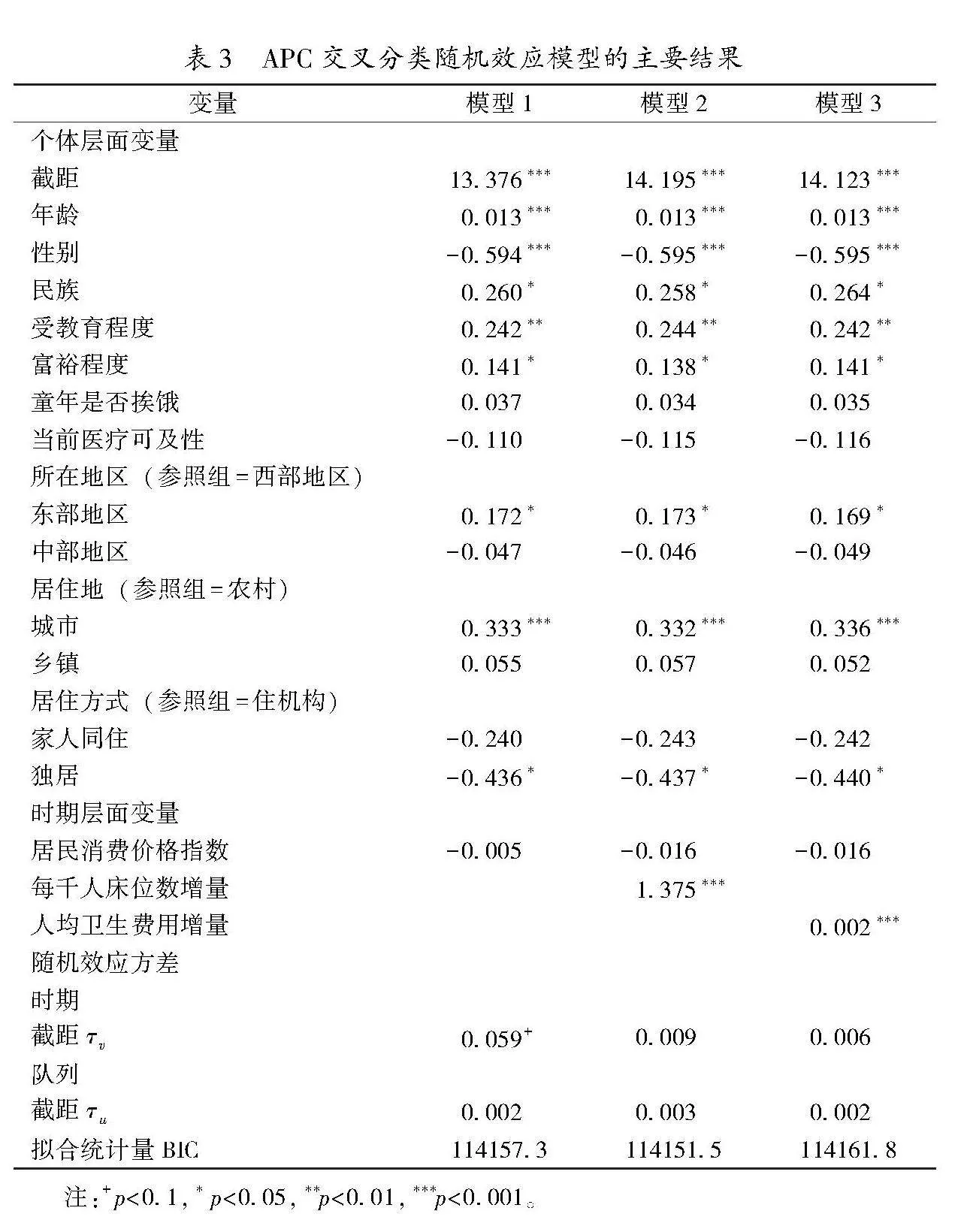

为充分挖掘老年人失能程度在年龄、时期、队列上的变化

并探讨社会政策的影响机制。本文首先尝试构建了三种模型,分别为:加入基本控制变量(模型1),加入医疗保障制度

改革的环境代理变量1——每千人床位数增量(模型2),加入医疗保障制度改革的环境代理变量2——人均卫生费用增量(模型3)。模型1用于观察老年人失能程度在年龄、时期、队列三个时间维度上的基本趋势特征,模型2用于探讨老年人失能程度时期效应

的主要影响因素,即医疗保障制度改革下可及医疗的效应,模型3是对模型2研究结论的进一步验证。结果如表3所示,固定效应主要报告年龄效应以及基本控制变量的回归系数与显著性,随机效应指老年人失能程度的时期效应和队列效应。由于分时期和队列数据较多,为控制篇幅,将以图形方式展示。

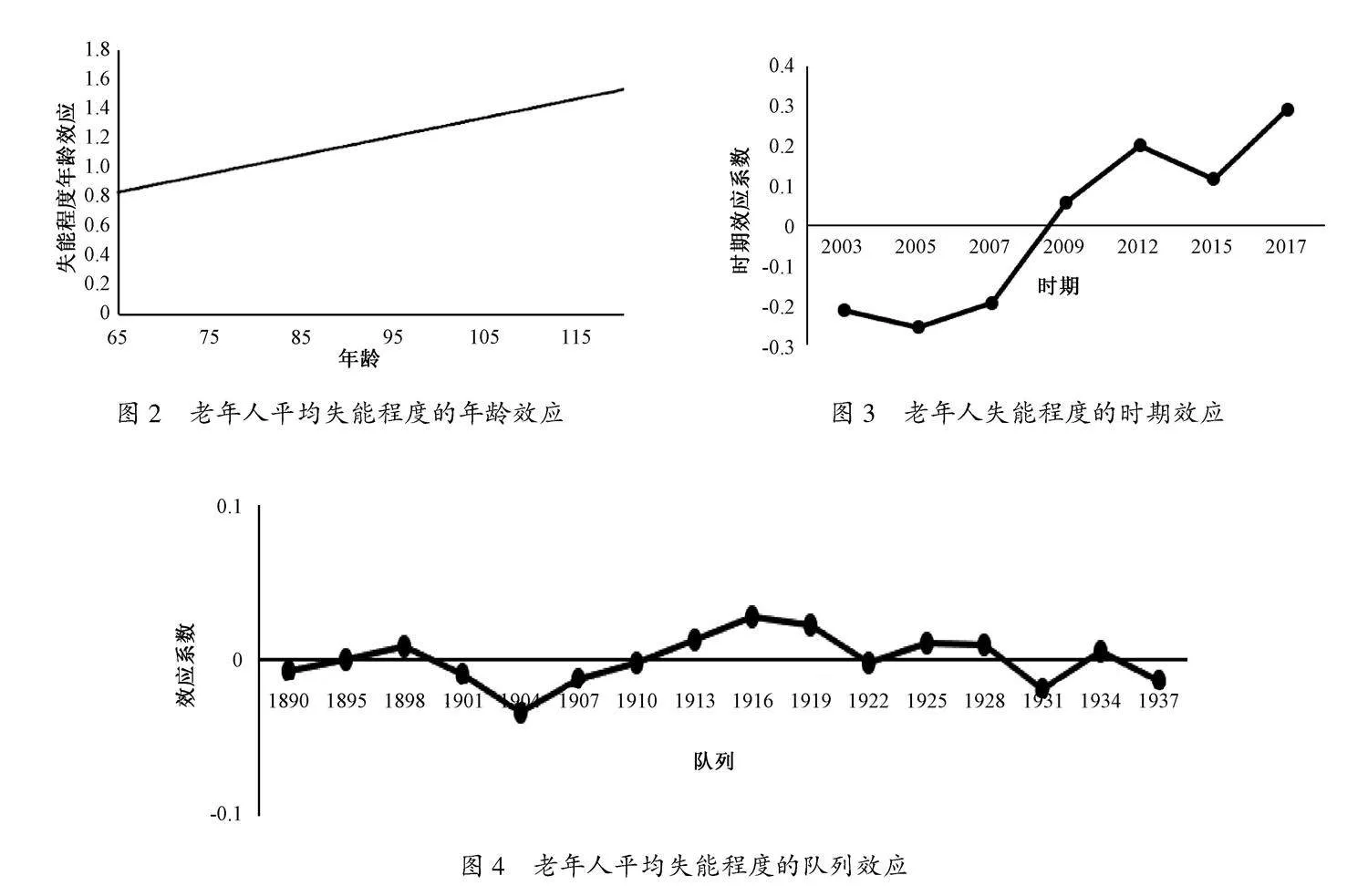

1. 老年失能走向:老年人失能程度的年龄、时期、队列效应分析

从年龄效应来看,年龄系数显著为正(0.013,p<0.004),即随着老年人年龄的增长,老年人的失能程度会增加,如图2所示,受生理因素影响,年龄越大的老年人身体机能随之老化,老年人日常独立完成吃饭、穿衣、上厕所等基本生活行为越来越困难,失能程度逐渐加重,符合人类自然生理规律。总时期(或队列)效应系数代表了控制年龄后各时期(或队列)平均失能程度的标准差,其显著性体现在相同年龄下,各时期(或队列)间老年人平均失能程度是否存在显著差异;各分时期(或队列)效应系数体现了相同年龄下当前时期与整个观测时期(或队列)平均失能程度的偏离值。如表3所示,总时期效应系数为0.059(p=0.096),即老年人平均失能程度随时期推进有显著上升的趋势。根据各分时期效应系数可以呈现该走势,如图3所示,相同年龄的老年人平均失能程度在提高。如表3所示,总队列效应系数为0.002(p>0.1),系数较小且不显著。分队列效应来看,各出生队列效应系数虽有波动,但并不显著,如图4趋势呈基本平直。此队列效应特征表明,不同出生队列的老年人到达相同年龄,其平均失能程度未形成显著差异,这可能由于一是研究样本的出生队列主要集中在

新中国成立前,即1892—1940年间,这一时期的人群经历了相似的社会动荡环境和贫苦生活条件,包括战争、大饥荒等。这种

成长过程中的同质性遭遇导致了不同队列间老年人失能程度在相同年龄上的差异不显著。二是随着时间的推移,社会经济和医疗条件普遍改善,在一定程度上弥合了不同队列之间在健康状况上的潜在差异。

2. 保基本:医疗保障制度改革对老年人失能程度的时期效应分析

在基本模型1中,相同年龄下老年人平均失能程度有随时期推进而明显提高的趋势,形成机制可能有二:

一是我国每年相同年龄的老年人体质变得越来越差了,即随着时期的推进,相对出生较晚的人群不断进入老年期的“新”年龄组,而这群“新”老年人的体质更差,拉高了整体平均失能程度;二是近些年我国的医疗保障制度改革

惠及了更多老年人,老年人大病免于死亡,从而延长了实际寿命,拉高了相同年龄下的平均失能程度。而从模型1中的队列效应来看,不同队列下相同年龄的老年人平均失能程度没有明显差异,因此我们可以初步否定对机制一的推测,继续加入医疗保障制度改革成效的代理变量,构建模型2、3,验证机制二。

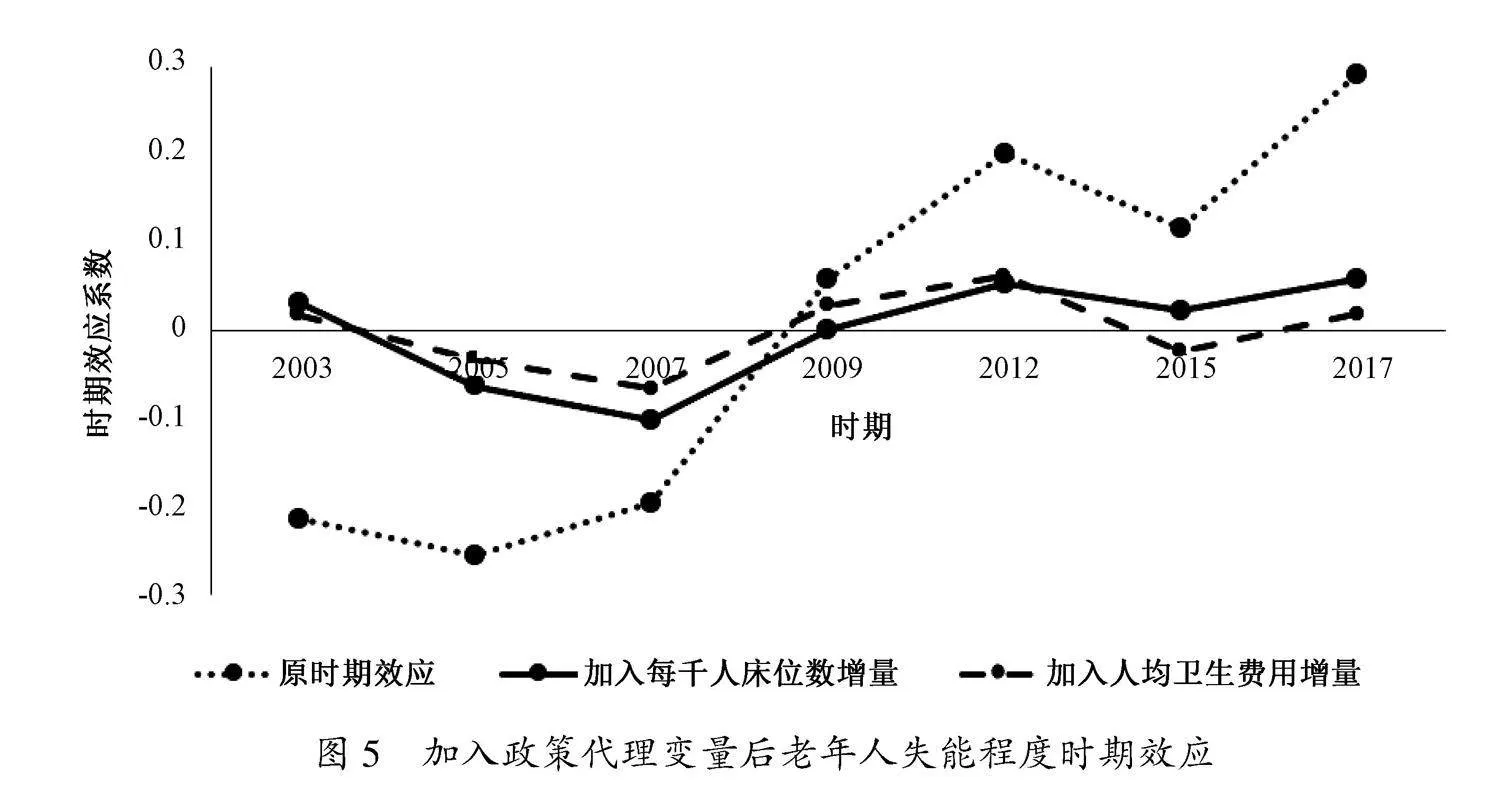

如图5所示,加入每千人床位数增量后,时期效应变为不显著(p=0.238),此时时期效应的趋势线已接近平直。为证明代理变量作用的稳健性,替换人均医疗费用增量作为代理变量发现,模型3时期效应显著性(p=0.270)变化与模型2结果相似。这意味着相同年龄老年人随时期推进平均失能程度的上升,是我国医疗保障制度改革不断扩大医疗保障覆盖,老年人大病存活率提高,

从而

拉高了平均失能水平所造成的。以往有关中国疾病谱和死亡原因变化以及相适应的医疗保障制度演进的阶段性特征研究中,也曾得出1977—2018年中国人口死亡率处在传染性疾病减退阶段[28],机制二得到了验证。

在2003—2017年时期中,我国医疗卫生制度体系逐步完善,特别是2009年《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》颁布以后,老年人基本医疗保障体系得以全面建立,使得老年人大病存活率明显提升。但这也意味着老年人群平均失能程度在上升。

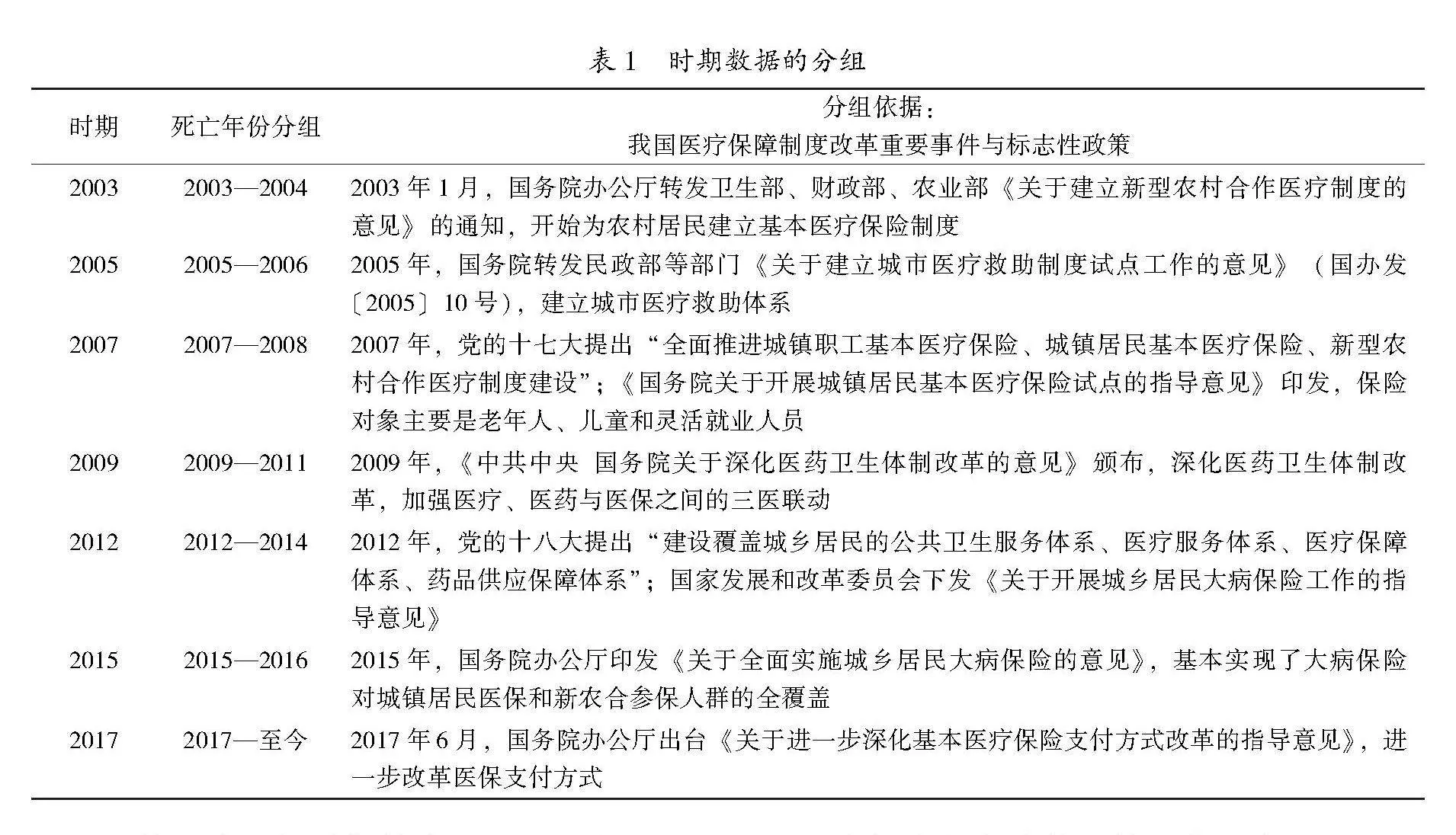

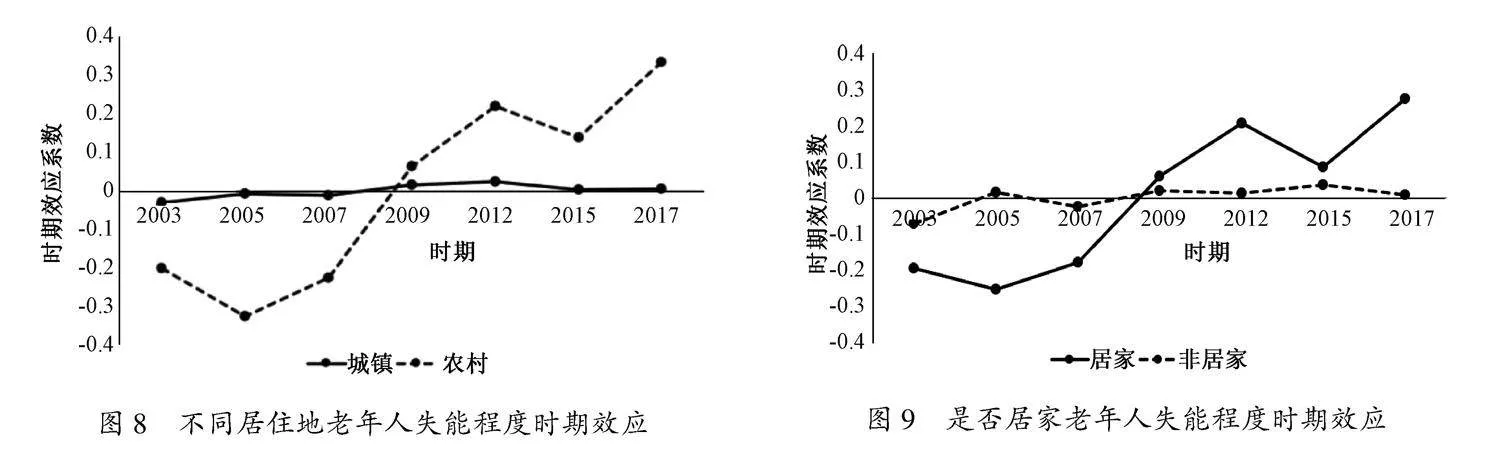

进一步研究近10年来我国医疗保障制度改革对不同老年群体作用是否存在差异?按照模型1,考虑模型经济性和结果的实际意义,将样本分为不同性别、地区、居住地、是否居家进行分样本回归,通过分样本观察加入代理变量前的时期效应,结合总样本的政策效应反推,如果分样本时期效应系数越大且显著性越强,则说明医疗保障制度改革下,可及医疗对该组群老年人存活率改善作用更明显,也意味着该群体失能的时期效应问题更为突出。

如图6所示,男性总时期效应系数为正而不显著(0.022,p=0.209),女性的总时期效应系数为正且显著(0.081,p<0.1),表明男性与女性老年人失能程度虽皆有随时期整体上升的趋势,但女性的上升趋势更为明显;西部地区总时期效应系数显著为正(0.09,p=0.10),中部地区总时期效应系数为正而不显著,东部地区总时期效应系数显著为正(0.171,p=0.079),说明东部地区和西部地区老年人

随时期推进,其平均失能程度呈上升趋势,且东部地区上升趋势更明显(如图7);为考虑模型的经济性,

将居住地类别“城市、乡镇、农村”,合并为“城镇、农村”。

由图8可知,虽然总时期效应系数皆为正向不显著,但农村老年人总时期效应系数显著性p值为0.116,从趋势图差异来看,城镇老年人平均失能程度的时期走势趋于平缓,而农村老年人平均失能程度呈现整体上升,城乡具有较明显的趋势差异。将居住方式按照居住场所性质分为是否居家,如图9所示。居家老年人的总时期效应系数为正向且显著(0.054,p<0.01),平均失能程度具有随时期推进而显著上升趋势,

而非居家老年人的各时期间平均失能程度暂未形成明显差异。由此而言,医疗保障制度改革对女性、东部和西部地区、农村、居家老年人的存活率改善更为明显,而这些群体老年人的平均失能程度也在显著增加。

3. 促健康:个体失能风险评估与社会参与对老年人失能程度的影响分析

我国医疗保障制度改革实现了对老年人基本生命的延长,而如何规避失能、延缓失能加重速度的“促健康”是老年人当下的重要需求。一方面,医疗保障制度导向应由“治病求生”转向“健康长寿”的老年康养服务高质量发展,提供“促健康”政策保障外力。另一方面,也需提升老年人自我认知风险,主动参与维护健康,构建“促健康”的内生动力,双向实现生命质量的提升。以下通过分析年龄效应异质性,探讨不同组群老年人受年龄影响失能程度加重的风险差异,并引入社会参与这一个人健康行为,分析其对老年人失能程度特别是年龄效应的影响。

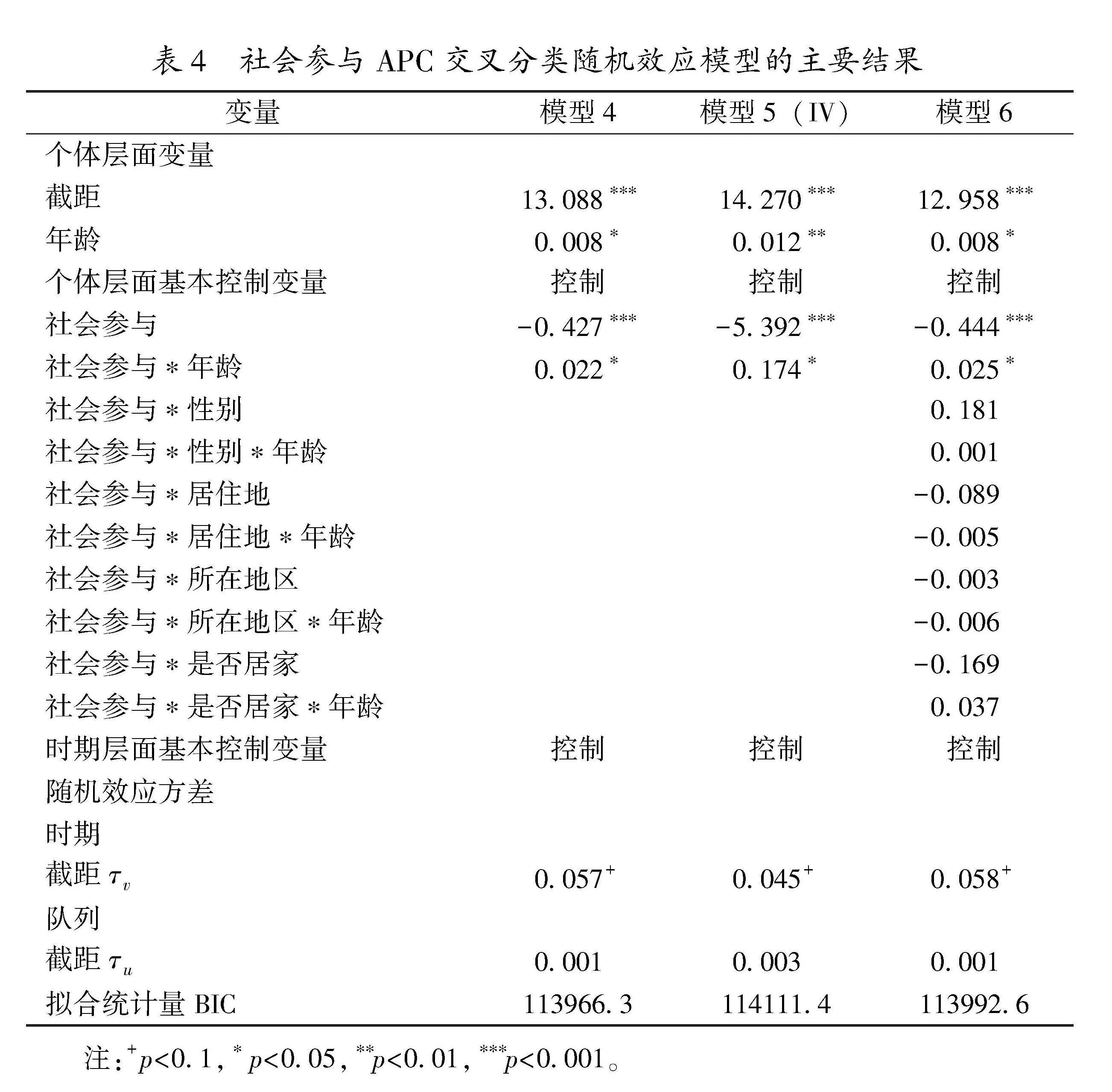

(1)失能风险:老年人失能程度年龄效应的异质性分析。通过模型1分样本回归,观察不同组群老年人失能程度的年龄效应差异,年龄效应系数越大、显著性越强,则说明该组群老年人失能程度随年龄增长加重的趋势更明显,失能风险更高。从性别差异来看,男性样本中年龄效应系数显著为正(0.016,p=0.013),较女性而言(0.011,p=0.025)年龄效应系数较大且显著性相对较强,说明男性老年人受年龄增长失能程度加重的影响更大,

其趋势差异如图10,男性更容易受年龄影响而失能加重,因而男性应更加重视对失能的预防。

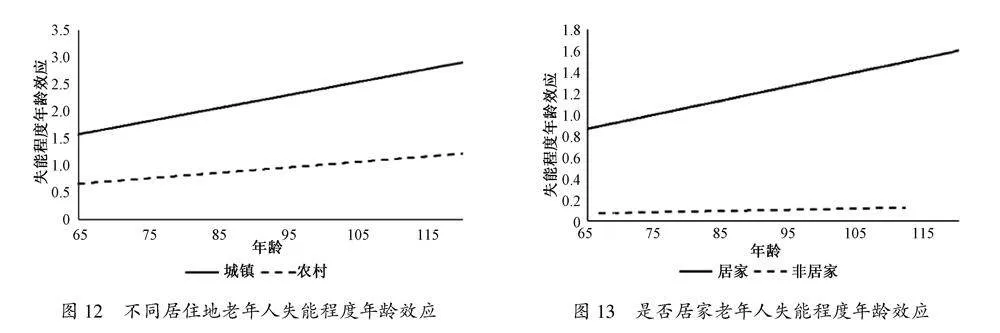

在地区差异上,西部地区老年人的年龄效应系数较大且显著性更强(0.021,p=0.005),这说明西部地区老年人其身体机能易受年龄增长而衰退速度加快(如图11)。因而老年失能的预防对西部地区老人尤为重要。城镇的年龄效应系数显著为正(0.024,p=0.001),较农村

而言(0.010,p=0.072)系数较大且显著性相对较强,进而城镇老年人更易随年龄增长而失能程度加重,其趋势差异如图12,因而城镇老年人更应多注意对失能的预防。居家老人的年龄效应系数显著为正(0.013,p=0.001),相比非居家老人(0.001,p>0.1)失能程度

具有更明显的随年龄加重趋势,趋势差异如图13,越到高龄的居家老人其失能加重程度比

非居家老年人大,因而居家老年人应着重关注对失能的预防。

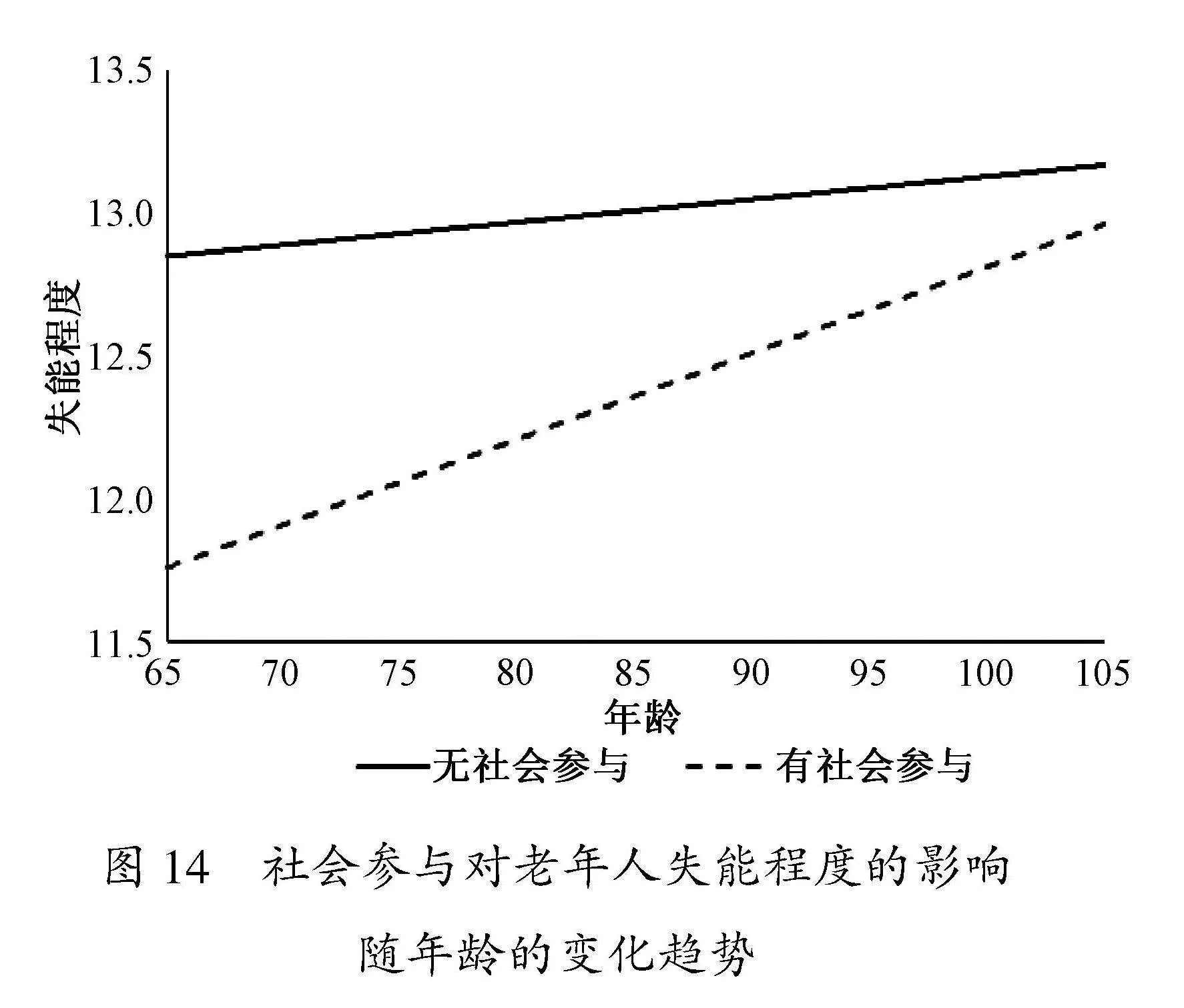

(2)主动降低风险:社会参与对老年人失能程度变化的分析。为实现人口老龄化与社会经济发展相适应,有必要提倡老年人积极融入社会,激发独立自主、自我预防的内生动力,减轻社会的照料与经济压力。为从个人层面探究老年人主动融入社会是否对其

失能程度产生的积极影响,特别是对年龄维度的累积效应,继续使用HAPC模型,控制了时期和队列效应,极大地

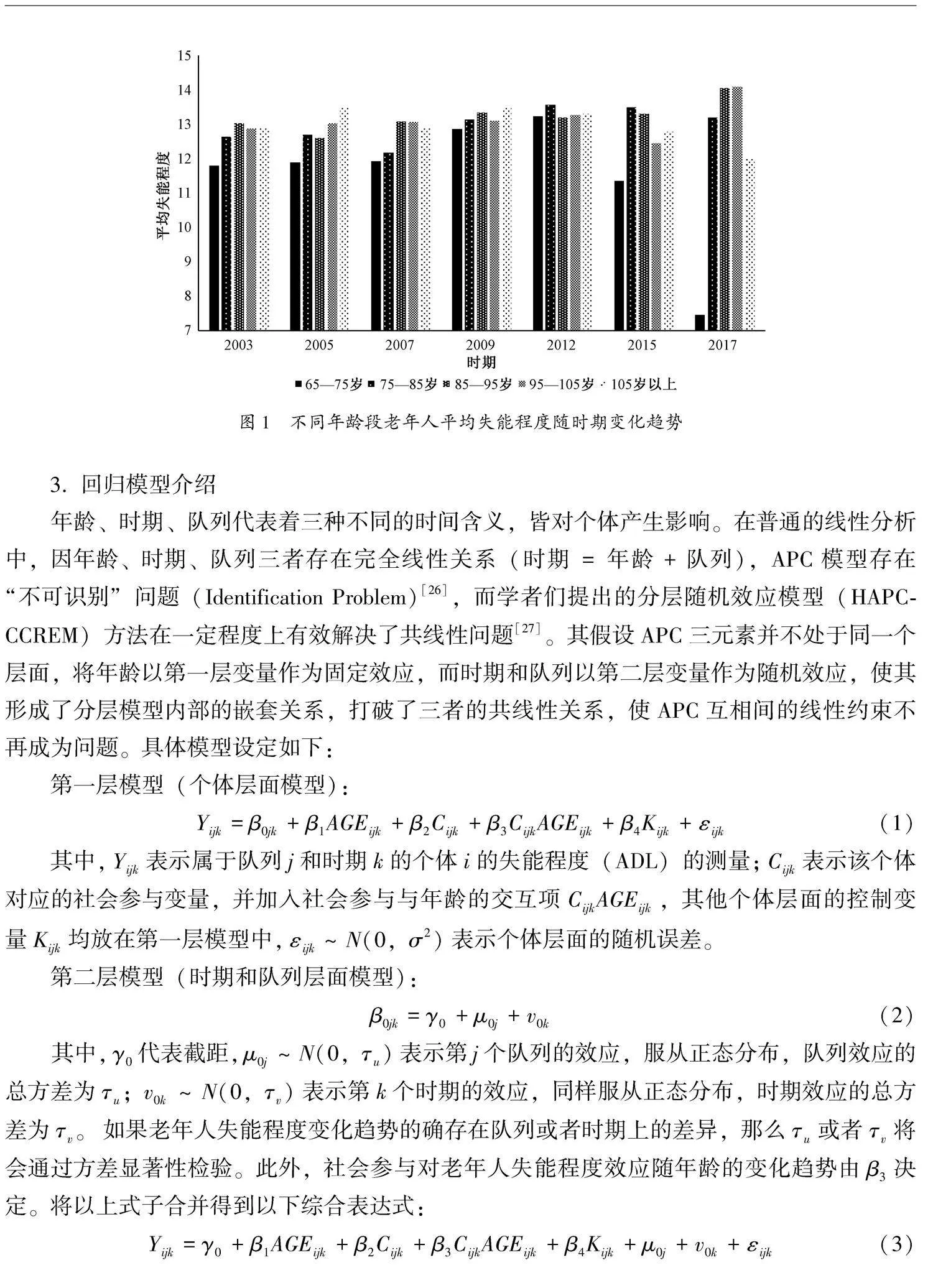

降低了环境因素对研究关系的干扰。如表4所示,模型4是在模型1的基础上加入了社会参与、社会参与和年龄的交互项,

模型5是利用工具变量法对模型4进一步验证,模型6主要考察社会参与对老年人失能程度年龄效应的作用在不同群体之间的差异。

如表4的模型4展示了在控制基本变量下等式(3)的拟合结果,社会参与对老年人失能程度的影响体现在变量“社会参与”系数的估计,即呈现负向显著(-0.427,p<0.001),说明更多的社会参与会降低老年人失能程度。且进一步观察社会参与和年龄的交互项显著为正(0.022,p=0.017),意味着随着老年人年龄的增加,社会参与对老年人失能程度的改善

随年龄的变化趋势

效果越弱,即越年轻时进行社会参与,其失能程度越会比不进行社会参与的

要低,社会参与对老年人的健康改善效应越大,图14直观地展示了这种关系。

在处理社会参与对老年人失能程度作用结论的稳健性上,本身在数据处理中以受访老年人家人填写的死亡问卷中的失能程度作为因变量,以该老人追溯前一期存活问卷中填写的社会参与情况作为自变量,克服了一定的互为因果[22],且这一处理方法汇总了各个追踪调查时期的模型回归结果,使其可以考察在多个时期社会参与和老年人失能程度的关系,降低了某一调查年份

特殊性带来的影响。同时,使用地区社会参与均值(省级)作为社会参与的工具变量,发现第一阶段回归结果中F值为186.499,不存在弱工具变量问题,进而构建模型5(如表4所示),社会参与以及交互项仍然显著,与基准结果模型4一致。此外,本文利用HAPC模型讨论了社会参与对失能程度在年龄这一时间维度上的变化,而不是只聚焦于社会参与对失能程度绝对关系的讨论,一定程度上也解决了失能程度越低的老年人本身社会参与就多的选择性偏误问题,当然潜在的假设为选择性偏误产生的效应并不随时间变化[29]。以上方法皆充分验证了社会参与具有缓解老年人失能程度加重的作用,且越早地进行社会参与其缓解作用越明显的重要结论。

最后,我们进一步挖掘社会参与对老年人失能程度的缓解作用是否在性别、地区、居住地、是否居家上存在组群

差异,构建模型6。如表4所示,社会参与和性别、

所在地区、居住地(城镇和农村)、是否居家以及年龄的交互项皆不显著,说明社会参与对失能程度在年龄维度上的累积效应在不同

组群之间没有差异,也就是说,鼓励社会参与用来预防缓解失能具有同等效果,越年轻时趁早地进行社会参与,主动融入社会交往,对全社会成员的身体健康越有重要的积极作用。

五、结论与启示

随着我国人口老龄化程度的进一步加深,老年群体的需求已从单纯的“治病求生”转变为追求“健康长寿”的高质量生活。因此,深入了解老年人失能的发展趋势并提出一个促进健康老龄化的行动策略,对于积极应对老龄化挑战具有至关重要的意义。本研究利用HAPC模型探讨了我国老年人失能程度随年龄、时期、队列变化的动态趋势,深挖医疗保障制度改革对老年人失能程度影响的机制,并评估了社会参与对改善老年失能程度的积极作用。研究结果揭示:

①老年人失能程度明显随年龄增长和时期推进而增加,而队列效应不明显;

②随时间推移,虽然医疗保障制度改革提高了医疗服务的可及性,延长了老年人的寿命,却导致了老年人群体平均失能程度的增加,特别是在女性、西部与东部地区、农村及居家老年人中尤为显著;

③男性、西部地区、城镇居民以及居家老年人随年龄增长面临更高的失能风险,而社会参与能显著改善老年人的失能状况,年轻时期的社会参与对减缓失能程度的增长尤为有效,而且这种积极影响在不同的群体中普遍存在,没有显著差异。本研究为推动老年人口的健康长寿提供了有力的证据和建议。

在应对老年人口日益增长的失能问题上,我们不仅需要扩展医疗保障体系的预防保健功能,为老年人提供更精准、有效且高质量的服务,同时也应鼓励老年人积极进行社会参与,通过主动的健康维护和失能预防,

形成一个既注重内部管理又依托外部支持的促进策略,

促使人口老龄化与社会经济发展实现良性互动。近年来,我国相继推出了《“健康中国2030”规划纲要》、《中共中央

国务院关于加强新时代老龄工作的意见》等一系列政策,旨在将“健康优先”理念融入政策实施全过程,强化老年人的社会参与对促进健康老龄化的重要作用。尽管如此,当前仍存在“重治疗,轻预防”的传统观念,老年健康服务质量与管理水平参差不齐,多数老年人仍处于“被动依赖”服务照顾的状态,而缺乏积极参与社会、主动维护健康的能动性与社会支持。

因此,本研究提出,首先需完善覆盖老年人“全生命周期”的健康服务体系,将基本医疗服务从单一的“治病救命”模式转变为“1+”,即在治疗基础上加强健康教育、预防保健等综合服务,特别是针对女性、西部与东部地区、农村和居家等老年群体,提升健康评估、监测、康养等全方位服务的质量和效率。其次,应积极倡导老年人尽早

进行

社会参与,增强全民的健康预防意识。通过制定完善相关政策和法规,为老年人开拓更广泛的文化教育、休闲娱乐和志愿服务等参与渠道,特别针对男性、西部地区、城镇居民以及居家老年人等失能风险较高的老年群体,尝试提供差异化、定制化的参与支持。同时,通过有效宣传,树立全社会“早参与、主动预防”的健康观念,最大限度地利用社会参与对老年人健康的积极影响,激发内生动力,共同应对人口老龄化的挑战。

参考文献:

[1]姚力.新时代十年健康中国战略的部署、推进与成就[J].当代中国史研究,2022(5):36-51,157.

[2]王金营,李天然.中国老年失能年龄模式及未来失能人口预测[J].人口学刊,2020(5):57-72.

[3]李建伟,吉文桥,钱诚.我国人口深度老龄化与老年照护服务需求发展趋势[J].改革,2022(2):1-21.

[4]李琦.年老必然力衰吗:基于GMM对老年人生活自理能力变化轨迹的研究[J].人口与发展,2022(2):82-92.

[5]习近平.把人民健康放在优先发展战略地位努力全方位全周期保障人民健康[N].人民日报,2016-08-21(1).

[6]DEEMING C. “Active ageing” in practice: a case study in East London, UK[J].Policy & Politics, 2009,37(1):93-111.

[7]胡宏伟,李延宇,张楚,等.社会活动参与、健康促进与失能预防——基于积极老龄化框架的实证分析[J].中国人口科学, 2017(4): 87-96,128.

[8]刘亚飞,张敬云.非正式照料会改善失能老人的心理健康吗?——基于CHARLS 2013的实证研究[J].南方人口,2017(6):64-78.

[9]焦开山,包智明.社会变革、生命历程与老年健康[J].社会学研究,2020(1):149-169,245.

[10]包蕾萍.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究,2005(4):120-133.

[11]张文娟,王东京.中国老年人临终前生活自理能力的衰退轨迹[J].人口学刊,2020(1):70-84.

[12]FRIES J F.Aging,natural death,and the compression of morbidity[J].Bulletin of the World Health Organization,1980,80(3):130-135.

[13]CRIMMINS E M. Lifespan and

health span: past, present, and promise[J]. Gerontologist,2015,55(6):901-911.

[14]刘远.以人权为基础的老年人社会参与:理念更新和行动方案[J].人权,2022(6):135-154.

[15]GEORGIAN B, LORAND B.The influence of leisure sports activities on social health in adults[J].SpringerPlus, 2016, 5(1647).

DOI:10.1186/s40064-3296-9.

[16]高翔,温兴祥.城市老年人志愿服务参与对其健康的影响[J].人口与经济, 2019(4): 107-121.

[17]李月,陆杰华,成前,等. 我国老年人社会参与与抑郁的关系探究[J]. 人口与发展, 2020(3): 86-97.

[18]于大川,吴玉锋,赵小仕.社会医疗保险对老年人医疗消费与健康的影响——制度效应评估与作用机制分析[J].金融经济学研究,2019(1):149-160.

[19]王翌秋,雷晓燕.中国农村老年人的医疗消费与健康状况:新农合带来的变化[J].南京农业大学学报(社会科学版),2011(2):33-40.

[20]张文娟,MARCUS W.FELDMAN,杜鹏.中国高龄老年人的生活自理能力变化轨迹及队列差异——基于固定年龄与动态年龄指标的测算[J].人口研究,2019(3):3-16.

[21]YANG Y,LAND K C.Age-period-cohort analysis:new models,methods,and empirical applications[M].Boca Raton,FL:CRC Press,2013:1-2.

[22]YANG Y C, BOEN C, GERKEN K, et al. Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span[J]. Proceedings of the National Academy of Science of the Unital States of America, 2016, 113(3):578-583.

[23]刘成坤,王拯媛.医疗资源配置效率测度与动态演进研究——基于DEA-Malmquist指数模型和马尔科夫链方法[J].调研世界,2022(12):24-32.

[24]陆杰华,李月,郑冰.中国大陆老年人社会参与和自评健康相互影响关系的实证分析——基于CLHLS数据的检验[J].人口研究,2017(1):15-26.

[25]蒋炜康,孙鹃娟.生命历程、健康状况与老年人的主观年龄[J].人口与发展,2021(3):85-95.

[26]苏晶晶,彭非.年龄—时期—队列模型参数估计方法最新研究进展[J].统计与决策,2014(23):21-26.

[27]YANG Y,LAND K C. A mixed models approach to age-period-cohort analysis of repeated cross-section surveys: trends in verbal test scores[J]. Sociological Methodology, 2006,36(1):75-97.

[28]张思锋,滕晶.中国老龄人口医疗保障体系发展:从治病为中心到健康为中心[J].北京工业大学学报(社会科学版),2022(2):10-22.

[29]李婷,范文婷.生育与主观幸福感——基于生命周期和生命历程的视角[J].人口研究,2016(5):6-19.

Disability Trends and Health Promotion Strategies of the Elderly in China:

Based on the Age-Period-Cohort Model

GONG Xiuquan1, ZHUANG Chen2

(1.School of Sociology and Public Management, East China University of Science

and Technology, Shanghai 200237, China;2.School of International and Public

Affairs, Shanghai JiaoTong University, Shanghai 200030,China)

Abstract: With the intensification of the aging problem in China, the health needs of the elderly population have shifted from simply extending life expectancy to pursuing high-quality and healthy longevity. Based on the China Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS), this study adopted the Stratified APC Cross Classification Random Effects Model (HAPC) to deeply analyze the changing trends of the degree of disability in elderly people in China with age, period and cohort; meanwhile, it explored the impact of medical security reform and social participation on the degree of disability in elderly people. The results showed that the degree of disability in elderly people increased with age, and the period effect was significant, indicating that although medical security reform improved the accessibility and survival rate of elderly people, it also led to an increase in the average degree of disability, which was more pronounced in women, western and eastern regions, rural areas, and hoxI5/H4ZRDbKog0QU3Ce5AxC/QsOb4GaCrGg/39p8Kfo=me-based elderly groups. From the perspective of age effect, men, western regions, urban areas, and home-based elderly people had a greater risk of disability. In addition, social participation had a positive effect on improving the degree of disability in elderly people, especially the social participation started at a younger age has a more significant effect on delaying the increase of the degree of disability with age. This positive impact was prevalent among elderly groups

of different regions, residence areas and others. Therefore, this study proposes that in order to achieve the goal of healthy aging, the strategy should be shifted from “ensuring basic needs” to “promoting health”, which could improve the health service system for the whole life cycle of elderly people, and enhance the quality of health education, preventive care and other whole-process services. At the same time, the elderly should be encouraged to actively participate in society and explore elderly-oriented participation spaces in culture and education, leisure and entertainment, volunteer service, jointly building a healthy and active aging society.

Keywords:age-period-cohort effect;elderly disability;social participation;health promotion;aging strategy

[责任编辑 武 玉]