我国青年就业研究的核心议题、演变与展望

摘 要:

以2000—2023年CSSCI核心期刊数据库收录的青年就业领域文献为基础,运用CiteSpace软件进行可视化分析,对我国青年就业领域的核心议题、研究进路进行梳理,并对未来青年就业领域的研究进行展望。研究发现,青年就业领域研究力量分布广泛,研究主题较为多元化。相关研究涵盖了青年就业状况与失业问题、高校毕业生就业与发展、新业态发展与就业质量提升、青年群体就业与创新创业、疫情影响下的青年就业等多个方面。随着时代发展和经济形势的变化,青年就业领域的研究不断演变。未来应注重我国就业优先政策的动态优化、细化实化和协同发力;着力推动经济发展,不断扩大就业容量;加强产业结构和青年就业结构协调发展,缓解青年就业结构矛盾;加强青年就业保障机制;注重风险社会中“黑天鹅”、“灰犀牛”事件对青年就业带来的冲击及应对等方面的研究。

关键词:青年就业创业;高质量就业;结构性矛盾;高校毕业生;风险社会

中图分类号:F241.4

文献标识码: A

文章编号:1000-4149(2024)05-0092-16

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.043

收稿日期:2024-02-28;修订日期:2024-06-11

基金项目:中国社会科学院大学卓越学者项目“以人才驱动我国产业链建设研究”(校20240090)。

作者简介:徐明,劳动经济学博士,中国社会科学院大学商学院教授,博士生导师,国家治理现代化与社会组织研究中心主任;陈斯洁,中国社会科学院大学商学院博士研究生;聂云蕊,中国社会科学院大学商学院硕士研究生。

青年始终是党和国家前进发展的重要力量,未来也将在实现中华民族伟大复兴、实现第二个百年目标的过程中发挥巨大作用。青年群体的就业状况关乎着国家的未来,受到党和政府的高度重视。

党的二十大报告强调,就业是最基本的民生,要实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业[1]。《“十四五”就业促进规划》强调,要形成经济高质量发展和就业扩容增质的良性循环,

高度重视城镇青年就业,在就业机会、就业能力和就业帮扶上加大支持力度。

但在复杂的内外部背景下,我国青年就业存在失业率高、结构性矛盾显著等问题。

为此,本文对于青年就业的核心议题与研究进路进行梳理,展现青年就业领域的研究版图,对未来开展青年就业研究

作出展望,以期为解决青年就业问题提供参考。

一、研究方法

1. 研究工具

本文使用美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的CiteSpace可视化软件,基于寻径网络算法和共被引分析等理论

绘制可视化图谱,呈现科学知识的结构、分布情况及演进规律,对数据进行聚类分析,探究学科演化的潜在动力机制,寻找研究领域开创性和标志性文献、主流主题和演变趋势[2-4]。CiteSpace可视化分析软件采用了多种方法原理以确保分析的准确性和可靠性。首先,关键词共现网络构建能够设定合理的阈值选择,筛选出研究领域中频繁出现、对学科发展具有重要意义的关键词,揭示学科内的热点话题,体现研究主题的演进趋势。其次,CiteSpace借鉴结构洞理论,基于信息在社交网络中传播的不均匀性[5],设定合理的参数设置,如相似度阈值、聚类算法等,寻找具有高度中介中心性的节点,这些节点连接了不同的聚类,代表了学科领域中的关键文献或研究,由此将海量的研究文献划分为若干个聚类,每个聚类代表一个研究子领域或研究主题。不仅展示了学科内的结构分布,还揭示了不同子领域之间的关联和交叉,能更深入地理解学科领域的发展动态和潜在趋势。

2. 数据来源及处理

本文数据来源于中国知网(CNKI),设定特定的检索条件,系统搜集了与青年就业相关的文献。具体而言,以

“主题 = 青年就业or青年农民工就业or高校毕业生就业or青年技能人才or青年创新人才;来源类别 = CSSCI;时间为2000—2023年”为检索策略,确保所收集文献的学术质量和研究主题的相关性。在初步检索得到1484篇文献后,进行严格的数据筛选和清理工作。由于转载类文献主要为重复内容,评论类文献主要侧重于对已有研究的评价和讨论,这两类文献的原创性内容较少,因此,在数据清洗过程中加以剔除。此外,为确保数据的准确性和针对性,进一步剔除了与检索关键词相关度较低的文献。最终,共提取出1130篇与青年就业紧密相关的高质量文献。

二、文献统计分析

1. 文献产出时间分析

纵观2000—2023年CSSCI期刊青年就业研究领域的发文量,可以发现2000—2004年发文量处于较低水平,年均发文量约14篇,表明青年就业领域的研究处于初始阶段;2005年发文量大幅增长,并在此后连续四年保持年均发文量47篇左右,表明青年就业领域的研究开始逐步增加;2009年发文量激增,达到历年峰值,

这可能是由于金融危机背景下青年失业问题

所引发的研究热潮;在2011年又出现断崖式下降,2012—2023年

保持较为稳定的态势,年均发文量约51篇,表明了学者对青年就业领域的持续关注,见图1。

2. 核心作者群分析

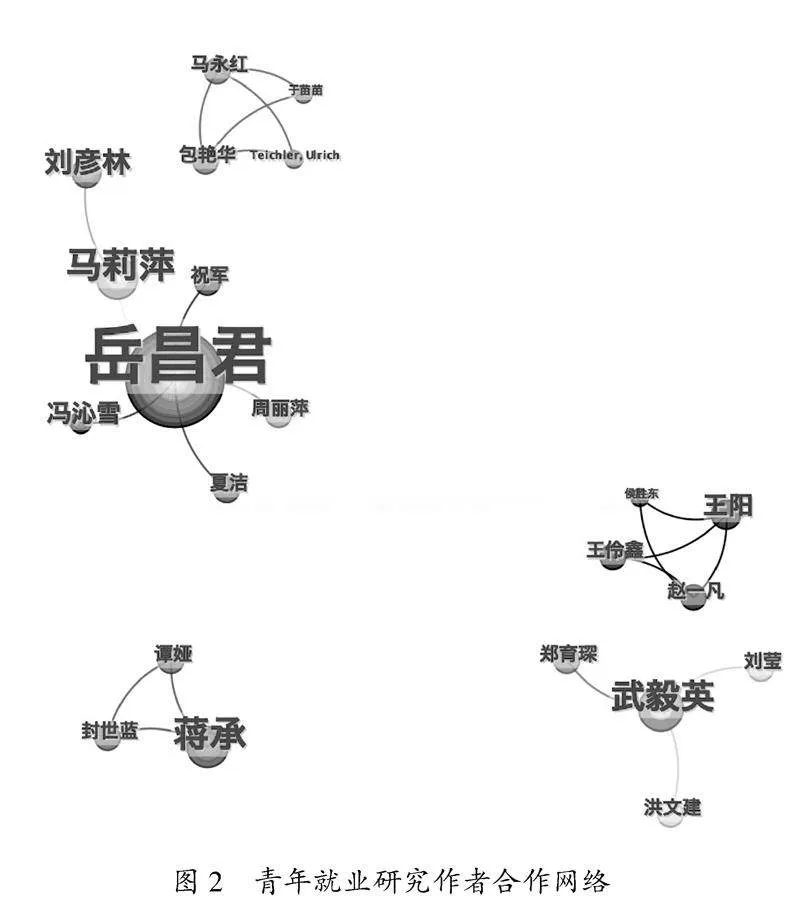

核心作者群分析旨在识别青年就业领域内发文量较多、影响力较大的作者集合,有助于了解青年就业领域的研究力量分布。将CiteSpace节点类型设置为Author,时间段为2000—2023年,时间切片为1,阈值选择为g-index k=20,得到中国青年就业研究领域的作者合作网络图谱(见图2)。结果显示,2000—2023年间形成了一些研究团体,其中以岳昌君、周丽萍、冯沁雪、祝军、夏洁为代表的学者对高质量充分就业的内涵与实现路径、高校毕业生的就业状况、就业趋势、就业观念、就业满意度、就业政策等问题展开研究,对高校毕业生就业问题进行了全方位的研究和拓展;以刘彦林、马莉萍以及武毅英、郑育琛、洪文建、刘莹为代表的学者主要聚焦高校毕业生流动问题,对高校毕业生返乡就业的性别差异、影响因素、就业质量以及高校毕业生的基层就业情况开展研究;以王阳、侯胜东、赵一凡、王伶鑫为

代表的学者围绕青年就业的结构性失衡问题、就业政策体系的强化、平等就业制度的建立展开研究

;以蒋承、谭娅、封世蓝为代表的学者从不同角度研究了影响高校毕业生就业质量的因素,包括家庭社会网络、高等教育质量和户籍管制等。根据核心作者合作情况,可以看出青年就业领域形成了不同研究方向的合作群体,这在一定程度上反映了青年就业领域的研究越来越广泛深入。核心作者合作也反映

出我国学者对青年群体整体以及高校毕业生群体的就业问题研究较多,在对青年农民工群体的就业问题研究上仍有拓展空间。

3. 研究的核心机构分析

核心研究机构分析

旨在揭示

青年就业领域内具有显著影响力的研究机构,这些机构通常拥有优秀的科研团队和丰富的科研资源,能够产出高质量的科研成果。将CiteSpace节点类型设置为Institution,时间段为2000—2023年,时间切片为1,阈值选择为g-index k=20,得到青年就业研究领域的机构合作网络图谱(见图3)。从机构合作图谱中可以看出,北京大学教育学院是图谱中节点最大的机构,也

是青年就业领域产出最高的研究机构。除以北京大学教育学院为中心

包括中国教育科学研究院等机构在内的合作网络外,也形成了以中国人民大学劳动人事学院为中心

包括首都经济贸易大学劳动经济学院等机构,以东北师范大学教育学部为中心

包括东北师范大学心理学院等机构的合作网络。该图谱中共有262个节点、47条连线,网络密度为0.0021,说明机构之间的合作较为松散,未来在青年就业领域开展合作研究有待加强。

三、促进青年就业的核心议题

核心议题聚类分析是指将文献中的研究议题进行归纳和分类,以揭示青年就业领域的研究热点。运用CiteSpace进行关键词共现网络分析,节点类型设置为Keyword,时间段为2000—2023年,时间切片为1,阈值选择为g-index k=20,对关键词进行聚类分析,得到青年就业研究领域的关键词聚类图谱。一共生成9个核心聚类,#0青年就业、#1高校毕业生就业、#2就业质量、#3数字经济与新业态、#4就业状况、#5青年群体就业、#6创新创业、#7就业援助、#8青年失业、#9疫情影响,对核心聚类所包含的节点进行整理,以更加清晰地呈现每个聚类的研究内容(见表1)。

1. 青年就业状况与失业问题

聚类#0为青年就业,包括“就业观念”、“就业选择”、“就业创业”、“优质就业”、“充分就业”等节点;聚类#4为就业状况,包括“专业匹配”、“供需匹配”、“产业结构”、“行业差异”、“专业差异”等节点;聚类#7为就业援助,包括“失业状况”、“就业援助”等节点;聚类#8为青年失业,包括“失业治理”、“失业率”等节点。这些聚类主要关注青年就业的整体状况,同时强调对青年失业问题的治理及就业援助政策。

首先,在探讨青年就业问题时,个体的就业心态和职业选择被视为关键要素。袁珊强

调,除了外部就业环境,大学生的思想引领和职业生涯规划至关重要,需运用多种手段提升

大学生的综合能力[6]。李旺指出,金钱至上的观念对青年就业观产生负面影响,功利化心

理在择业时愈发明显,建议加强青年自我教育,优化高校教育内容,引导青年树立正确的价值观和就业观[7]。张小平则观察到网红文化对青少年职业观的影响,呼吁在多元文化生态体系中构建充满活力的文化环境[8]。

其次,部分学者较为关注青年的就业状况和失业问题。孙妍利用《中国人口与就业统计年鉴》数据,分析了2011—2019年间青年就业状况,发现青年就业群体规模有所缩减,但整体就业形势平稳[9];

郭冉等的研究表明,在产业转型、新兴就业形态发展

和青年就业意愿等因素的交织下,青年劳动参与率下降,但就业质量有所提升[10];

艾楚君等分析了性别、户籍、独生与否、教育学历、家庭阶层等因素对就业公平感的影响作用,从政府、学校、用人单位、家庭、个人五个层面提出了提升青年就业公平感的对策与建议[11]。

针对青年就业状况的影响因素,王卓、苏贝贝基于CGSS 2017数据,探讨了青年就业与个体特征、家庭禀赋和宏观环境的关系,揭示了年龄、学历、健康状况等因素对青年就业行为的影响[12]。

具体到失业青年的问题,孙琼如指出“主动失业”现象的存在,即部分青年因缺乏职业技能、对就业期望过高而成为“尼特族”,对青年社会化、家庭经济状况和社会稳定均产生负面影响[13]。

林江在金融危机背景下分析了青年失业的原因,并提出了促进第三产业发展、加强技能培训等对策[14]。

侯立文则指出青年长期失业主要是由就业观偏差、职业技能缺乏、家长放任纵容以及家人有长期照料需求等原因造成,并建议完善数据信息库、转变就业观、加强就业服务体系[15]。

陈蓓丽、曹锐则基于延迟满足理论,分析了城市失业青年的特征并提出了相应建议[16]。

最后,针对青年就业和失业问题,学者们对青年就业政策开展了研究。桑伟林等回顾了改革开放以来的青年就业创业政策演进特征,指出了青年就业创业政策存在政策内容碎片化

与细化性不足、主体协同性不足、执行效果不及预期等问题,并提出了完善和优化政策的路径[17]。

鲍威等则对全球金融危机后发达国家的青年就业扶持政策进行了深入分析,提出了后疫情时代我国高校毕业生就业促进政策的建议,强调政府、学校、产业界之间的紧密合作,从多向度、多时点干预角度系统建构就业扶持政策的基本框架[18]。

综上可知,

青年就业问题是一个复杂而多维度的议题,学者们从不同角度进行了深入研究。不仅有宏观层面的青年就业、失业状况以及就业政策相关研究,也有微观层面的个体就业观、职业选择等研究,能够从总体上反映出青年就业的现状、特征,为青年就业中存在的问题奠定了研究基础。

2. 高校毕业生就业与发展

聚类#1为高校毕业生就业,包括“就业压力”、“慢就业”、“就业途径”、“职业选择”、“就业能力”、“专业错配”等节点。该聚类

主要关注了当前随着高校毕业生人数不断增长所带来的就业压力问题;

以及由于缺乏社会阅历和人生经验,大学毕业生在职业选择、就业途径和能力培养上出现的困境。

一方面,在探讨高校毕业生就业现象及其面临的挑战时,学者从不同角度进行了深入的研究和分析。蒋利平等

针对“慢就业”现象提出了独到的见解,认为这实际上反映了人民群众对于更高质量生活的追求。为应对这一现象,应以提升就业质量和就业服务精准度为核心,全方位地提升人才培养质量、实施全程就业指导、开拓就业市场,并不断优化就业服务[19]。宋健等

运用定量分析方法,探讨了“慢就业”现象与教育层次之间的关系,发现教育层次越高,慢就业现象相对减少[20]。张良驯和付成梅

的研究聚焦于“孔乙己文学”所揭示的青年就业困境,这一现象的产生与文凭教育背景下的就业预期失位、职业选择中的精神适配追求以及媒体对焦虑情绪的渲染等因素密切相关,政府、用人单位、媒体及青年自身需共同努力解决这一问题[21]。

另一方面,在缓解高校毕业生就业压力的策略方面,马廷奇强调了对就业困难群体提供援助的重要性,并指出建立多元化、多主体协同的就业援助模式以及推进就业援助制度创新是关键[22]。

范俊强等则进一步提出了一个涵盖个体、高校、家庭和社会四个层面的支持体系,以全方位地促进大学生就业[23]。

综上,

当前关于高校毕业生就业问题的研究呈现出多元化和深入化的趋势。学者们从不同角度剖析了

高校毕业生就业难现象背后的成因,并提出了切实可行的应对策略,为理解当前高校毕业生的就业困境提供了丰富的理论支持,也为制定更加科学合理的就业政策提供了有益的参考。

3. 新业态发展与就业质量提升

聚类#2为就业质量,包括“个人素质”、“高等教育”、“社会资本”、“就业公平”、“就业流动”等节点;聚类#3为数字经济与新业态,包括“就业趋势”、“数字经济”、“人工智能”、“技术进步”、“新业态”、“机遇”等节点。这些聚类主要

关注当前青年就业的结构性矛盾问题,

并综合分析青年就业质量,研究数字经济和新业态发展对青年就业带来的变化和影响。

随着社会经济和技术的快速发展,青年就业形势和就业质量问题成为研究的热点。第一,在青年就业的结构性矛盾

领域,一方面,针对青年就业结构性矛盾问题的状况和原因,李静和楠玉通过

构建错配度模型,测算了高校教育专业方向与用人单位实际需要的错配程度,揭示了我国人才市场就业供需错配情况[24];王阳和王伶鑫

认为青年就业结构性矛盾问题的深层原因包括产业现代化不足、教育培训标准体系不完善、青年劳动人口供给扩大以及政策落实效果不到位等[25]。另一方面,在青年就业

结构性矛盾问题的解决方面,郭睿等从人力资本配置视角提出相应政策建议,在政府层面,要加强劳动力市场建设,促进产业结构、教育结构、就业结构和经济发展阶段协同发展;在青年就业者层面,大学生应关注产业发展需求,相应提升自身竞争力;在企业层面,为员工提供合适的岗位,拓展员工职业发展空间;在高校层面,结合产业发展需求进行专业与培养方案设置[26];蒋盛君等

提出应对高职教育中动态调整专业设置的机制进一步优化,对高职教育体系内双创教育建设进一步深化完善,对就创业服务的适切性、针对性进一步增强[27]。

第二,在就业质量评价指标体系与提升策略方面,赖德胜等构建了包括6个维度

的就业质量评价指标体系,并测算了国内30个省份的就业质量状况,提出通过加快中西部地区经济发展、加强人力资本投资、保障劳动者权益、建立地区间与城乡间一体的劳动力市场等策略来缩小地区间就业质量差异,促进高质量就业[28];

秦广强等对新兴青年就业质量测算评价指标体系进行构建,并分析了该群体就业质量状况及其影响因素[29]。

第三,在数字经济发展以及新业态下青年就业问题与权益保障方面,戚聿东等

从理论层面分析了数字经济发展对就业质量的影响,认为数字经济

通过优化就业结构、完善劳动者保护、改善就业环境、增强就业能力等方面促进了高质量就业[30];方长春和刘哲等学者关注新业态下青年就业问题,尤其是就业权益的保障,他们认为新业态下的“两栖”、“斜杠”现象对劳动者权益保障体系提出了挑战,建议加大对新就业形态的科学研究,完善劳动者权益保障制度,建立职业技能认定和职称评定制度,以保障新就业形态劳动者的职业健康发展[31-32]。

第四,在技术进步对青年就业的影响方面,胡鞍钢和盛欣研究指出相较于成年人,青年人更易于主动适应技术变革带来的影响,技术进步带来了更多的城镇就业岗位,为青年人创造了优于成年人的劳动需求优势[33]。李建奇和丁述磊

运用实证方法研究发现,健康和教育人力资本的扩张能够提升农村青年的就业结构和职业层次,有助于农村青年适应数字化和工业智能化的技术进步趋势[34]。

王燊成分析了人工智能时代下就业公平可能面临的挑战,提出在促进地区公平上应

提升公共就业服务均等化水平,发挥其支持功能;在促进行业公平上加强失业保险的发展性与调剂性,发挥其促进功能;在促进群体公平上提高就业救助的独立与完整性,发挥其保护功能[35]。

这些研究揭示了青年就业的结构性矛盾、就业质量评价体系、数字经济以及新业态下的就业挑战、技术进步对就业的影响等问题,凸显了青年就业研究的复杂性和重要性。政府、企业、高校和社会应共同努力,加强劳动力市场建设,优化教育培训体系,完善权益保障制度,以促进青年高质量就业,助力青年在时代变革中充分发挥潜力,实现个人和社会的共同发展。

4. 青年群体就业与创新创业

聚类#5为青年群体就业,包括“青年群体”、“技能人才”、“人才培养”、“青年农民工”等节点;聚类#6为创新创业,包括“创新”、“创新人才”、“创业”、“创业教育”等节点。这些聚类强调青年群体就业的重要性以及青年创新创业对就业和经济发展的推动作用。

首先,在青年群体就业及其职业发展方面,有学者围绕青年技能人才就业开展了一些研究。左雅靓等

聚焦于青年技能型人才,强调主动社会化行为的重要性,以及提升职业认同和工作适应程度对于实现稳定就业的必要性[36];李小娟

则关注青年技术技能人才队伍建设面临的挑战,指出技术技能岗位尚未成为青年就业的首选,且流动性大、学习驱动力不足,建议对接产业发展和市场需求,提升人才培养质量,并完善职业教育和培训体系[37]。还有学者聚焦于青年农民工的就业与技能提升。毕先萍、姜春云、颜海林和周建武

的研究揭示了青年农民工面临的就业困境,包括工作稳定性低、就业保障少、工作时间长、工资较低和权益保障不足等问题,提出通过户籍制度改革、完善农村教育体制、创造宽松就业环境等措施来优化青年农民工的就业状

况[38-40]。蔡瑞林等指出为提升青年农民工的就业质量,需夯实工资福利物质基础,提升农民工就业能力,加强就业保护,提高青年农民工的就业声望,全方位优化就业环境,强调农民工的就业嵌入[41]。

张新岭、赵莉和刘屾则聚焦于青年农民工的技能提升,分析了职业认同、个人适应性、社会资本和人力资本对就业能力的影响,建议持续追加对青年农民工人力资本的投资,丰富培训内容、创新培养形式,畅通青年农民工职业发展通道,加大就业服务政策的宣传力度[42-43]。

其次,在青年创新创业方面,周祖翼

强调要加强青年创新创业教育和指导服务,培育发展创新创业社团和平台,培育创新创业精神,降低大学生创业成本[44]。李志东分析了数字营商环境可以通过帮助青年创业者融资、实现创业政策信息的精准投放、为创业者提供帮扶服务等途径助力青年创新创业[45]。雒珊

分析了以“90后”为主的新一代农民工返乡创业有在空间上以县城为创业空间、在时间上以成家期为创业时间、在偏好上多选择小微企业以及创业失败率较高等特征,建议政府在创业政策的设计上要结合返乡青年的需求,引导他们合理控制就业风险[46]。

以上

这些研究揭示了青年群体就业与青年创新创业之间的联系,指明创新创业是青年人才价值的重要体现和应用,加强创新创业实践,使青年能够不断提升自身的技能水平,推动社会创新和进步。

5. 疫情影响下的青年就业

聚类#9为疫情影响,包括“风险社会”、“新冠肺炎疫情”、“后疫情”、“青年就业”等节点。这一聚类

主要针对疫情对青年就业的影响、疫情下青年就业的特征、疫情下促进青年就业的政策与策略以及后疫情时代青年就业的特点与促进政策

进行研究。

第一,在疫情对青年就业的影响方面,侯艺梳理了疫情对青年就业的短期影响和长期影响,指出在短期内的影响主要是减少就业存量,长期来看主要是对就业结构产生负面影响[47]。

卢锋、任慧指出应更多关注疫情对青年劳动力需求端的影响,疫情影响下经济中枢增速放缓并出现较大波动,用工需求被抑制,这是造成青年失业率上升的需求端原因[48]。

陈晨指出

新冠肺炎疫情对能够吸纳大量青年劳动力的服务业产生较大影响,进而对青年失业率产生影响[49]。杨胜利、邵盼盼分析了疫情因素对农民工失业的影响,发现疫情冲击下农民工的失业率提高、疫情的传播性和破坏性对农民工失业均有显著的正向影响以及疫情对农民工失业的影响存在群体差异,同时从构建就业保障网、公共服务均等化以及提升农民工人力资本水平的维度提出了政策建议[50]。

第二,在疫情背景下青年就业特征研究方面,冯君莲、李小艳、刘琼基于国内8所顶尖高校,对比疫情暴发前后应届毕业生的数量及就业率、就业结构、就业地域分布、就业单位性质,提出政府应对“未就业”毕业生群体加大关注、对创业政策进行落实、中部省份加强对“人才强省”战略的实施[51]。

李春玲对比疫情暴发前后应届毕业生的就业压力、心理压力和就业选择的变化,提出政府“精准施政”的对策建议,包括对中小企业加大扶助力度、对升学渠道进行拓宽以分流就业人数、支持应届毕业生到基层就业、适当延长毕业生就业服务等[52]。

第三,在促进青年就业的政策方面,徐明、陈斯洁基于22个省级层面的青年就业政策文本,研究新冠

疫情影响下在不同阶段、针对不同施策对象的青年就业政策的特点,并提出要挖掘需求,使政策更加精准服务青年就业;加强各类政策工具的统筹组合,多向度、多时点保障青年就业;根据疫情防控的阶段变化不断完善并发挥政策的协同联动作用等建议[53]。

这一聚类反映了学者们在新冠疫情对青年就业的影响途径、内容、状况变化等方面的研究成果,展现了政府在稳就业政策及措施方面的积极探索。研究对于理解疫情下青年就业的新态势、制定针对性的政策

具有重要意义,对于做好稳就业工作具有不可或缺的指导作用。

四、促进青年就业的研究进路

对青年就业领域研究进路的梳理

体现了

青年就业研究的历程和发展脉络,揭示了研究主题的演化、研究方法的变迁以及研究趋势的演变。运用CiteSpace进行关键词突现分析,得到青年就业的关键词突现词表(见表2),

有助于分析青年就业研究领域的阶段性特征,探寻其研究进路。

1. 2001—2012年的研究

在这一阶段,学者主要关注的研究议题为“青年”、“失业”、“农民工”。进入21世纪后,随着我国加入

国际世贸组织,工业化、城镇化步伐的加快,农民工群体日益壮大,学术界对“青年”、“失业”、“农民工”等议题的研究愈发深入。特别是2008年金融危机,我国出口企业和经济增长受到冲击,青年和农民工就业问题愈发凸显。在这一背景下,学者们从不同角度对青年就业状况、失业问题以及农民工就业问题进行了深入研究。

在青年就业状况上,高勇研究了中国城市青年就业类型[54];

安国启、邓希泉对中国青年就业在数量、结构、质量层面面临的三大矛盾进行研究[55];

张华研究了中国青年在2005—2020年面临的三大难题与突围之路[56];

张飞燕对中国青年应具备的就业能力进行研究[57]。

在青年失业问题上,孙琼如分析了“尼特族”的原因和应对措施[13];

张守列对近30年我国失业群体进行比较分类研究[58];

林江研究了金融危机背景下我国青年失业问题以及应对策略[14]。在青年农民工就业问题上,王春兰等研究了大城市青年农民工的就业特征及存在的问题[59];

毕先萍、杨敏的研究聚焦于青

年农民工就业流动的特征及影响[60];

张新岭则聚焦于青年农民工的就业能力及开发[42];

彭国胜、陈成文研究了金融危机下提升青年农民工就业质量的路径[61]。

对青年就业类型、青年就业面临的矛盾、问题与对策;青年失业的类型、青年失业群体的类型、应对青年失业的对策;青年农民工的就业特征、流动特征、能力开发、就业质量等话题的研究,为后续青年就业问题、失业问题和农民工就业问

题的研究

奠定了基础,也为

在金融危机等经济波动

背景下我国青年就业问题的解决提供了学理支撑。

2. 2013—2019年的研究

在这一阶段,学者主要关注的研究议题为“大学生”、“毕业生”、“就业状况”、“就业观”、“就业政策”。根据国家统计局数据,2001年全国普通高校毕业生人数仅有103.6万人,2016年全国普通高校毕业生人数达到704.2万人,增长了5.8倍之多;“十三五”时期我国普通高校毕业生规模超过年均800万人,此外还有500万左右的中职生,这凸显了高校毕业生就业总量面临的巨大压力。在这一背景下,我国学者围绕高校毕业生的就业状况、就业质量、就业观念和就业政策等领域开展研究。

在高校毕业生就业状况的研究上,于菲等运用实证研究方法,详细探讨了2017届研究生的毕业去向、就业结构及就业质量[62];

赵明提出了提升我国大学生就业质量的对策路径[63];

齐鹏、程晓丹构建了我国高校毕业生就业质量评价体系[64];

刘宇文深入分析了高校毕业生“慢就业”现象的成因,并提出了针对性的解决方案[65]。在大学生就业观的研究上,钟秋明和刘克利综述了高校毕业生就业观的研究进展,并对未来研究方向进行展望[66]。

在此基础上,钟秋明和郭园兰进一步运用实证方法研究了社会资本对大学生就业观的影响[67]。在高校毕业生就业政策的研究领域,葛蕾蕾等

根据文本量化分析,深入探讨了高校毕业生的就业政策[68];

马永堂等则对比了发达国家在促进高校毕业生就业方面的政策,为我国提供了宝贵的经验借鉴[69]。

在高校毕业生的就业质量、就业状况、就业观念以及

就业政策等问题上开展研究,对缓解我国高校毕业生就业

总量压力大、质量不高等现实问题具有重要意义。

3. 2020—2023年的研究

在这一阶段,学者主要关注的研究议题为“疫情”、“就业质量”。在疫情冲击与经济进入高质量发展的背景下,党中央和国家对高质量就业进行了顶层设计和战略部署。党的二十大报告提出,要实施就业优先战略,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业[1]。习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上指出要以人口高质量发展支撑中国式现代化[70],促进高质量充分就业,是适应我国人口高质量发展的必然选择。

在这一背景下,学者们聚焦疫情对青年就业产生的多维影响,深入探讨了疫情下青年就业的现状、特点,以及促进青年就业的政策与路径,同时对高质量就业的内涵和实现路径进行了系统研究。一方面,针对疫情对青年就业的影响,侯艺

分析了疫情对青年就业的短期和长期影响[47];

卢锋、任慧研究了疫情对青年劳动力市场需求端的影响[48];

陈晨专注于青年就业对服务业及其吸纳就业能力的影响,为服务业的复苏和发展提供了有力支持[49];

方洁、翁馨在研究疫情背景下青年就业的新特点时指出,后疫情时代一流高校毕业生的就业选择更倾向于体制内岗位,这既是青年对自身特质和价值的评估,也是社会制度与社会观念共同作用的结果[71]。这一发现对于理解青年就业偏好和制定相关政策具有重要意义。另一方面,在青年高质量就业方面,岳昌君

对高质量就业的内涵与实现路径进行详细阐释,指出高质量就业在宏观层面是指能够满足国家需求、市场需求、社会需求和发展需求的就业状况,在个人层面是指能获得较高劳动报酬、较完善权益保障、较满意工作性质、较好发展前景的就业[72]。

针对疫情对青年就业产生的影响以及促进青年高质量就业方面展开研究,

能够为我国未来应对风险冲击时更好促进青年高质量

就业提供经验借鉴,也为世界促进青年高质量就业贡献中国智慧。

五、基本结论与研究展望

1. 基本结论

经过对青年就业领域研究的梳理,可以得出以下研究结论:第一,青年就业领域研究力量分布广泛,已经形成了由多个核心作者和机构组成的合作群体,表明青年就业领域的研究正在不断深入和拓展,但也应关注到研究机构之间的合作相对松散,应进一步加强青年就业领域的合作研究,形成合力,

以推动研究的深入发展。第二,青年就业领域研究主题较为多元化。相关研究涵盖了青年就业状况与失业问题、高校毕业生就业与发展、新业态发展与就业质量提升、青年群体就业与创新创业、疫情影响下的青年就业等多个方面。既有宏观层面关于青年就业整体状况与失业问题的研究,也有中观层面关于青年群体中不同类型人力资本的就业问题的研究,还有微观层面个体就业观念、就业选择的研究,体现了研究主题的多元化和综合性。第三,青年就业领域的研究随着时代发展和经济形势的变化而不断演变。从关注“青年”、“失业”、“农民工”等议题,到关注“大学生”、“毕业生”等群体,再到聚焦“疫情”和“就业质量”,随着研究的不断深入,学者们越来越关注青年就业的质量问题,强调技术进步、数字经济等新业态发展带来的就业变化和挑战,关注如何推动政府、企业、高校以及社会各界共同应对这些变化以稳定青年就业,提升青年就业质量。

2. 研究展望

当前我国对青年就业问题的研究仍存在较大的拓展空间,在未来可以在以下几方面开展研究。

第一,注重推动我国就业优先政策的动态优化、细化落实和协同发力的研究。首先,根据经济社会发展形势与就业形势的变化及时调整就业政策,后疫情时代

通过对阶段性减负稳岗扩就业政策优化调整,继续对就业容量大的服务业、小微企业与个体工商户提供稳岗扩岗的政策支持,持续释放政策红利,扩大就业容量[73]。其次,对就业政策进一步细化落实,以政策支持促进市场化就业渠道拓宽、以调度督促稳定公共岗位规模、以专项活动的开展保持市场招聘热度,同时将政策支持与基础性保障如服务保障、平台支持相结合,多措并举促进就业创业,充分发挥有效市场和有为政府在促进青年就业中的作用。最后,打好政策“组合拳”,就业优先政策与财政政策、货币政策、投资与消费政策、产业与发展政策、区域发展政策等协同发力,实现就业政策协同联动,完善就业支持体系。通过对就业政策的优化、细化落实与协同组合,扩大青年就业容量、拓宽青年就业岗位、助力青年创业就业。未来学者应在如何促进高校毕业生、青年农民工、青年创新人才、青年技能人才等重点青年就业群体的就业创业政策优化、细化落实和协同发力上展开研究,进一步强化政策引导,稳就业存量、扩就业增量、提就业质量。

第二,注重着力推动经济发展,不断扩大就业容量的研究。首先,加快现代服务业的发展,

释放现代服务业吸纳就业潜力。随着我国产业结构调整与转型升级,第三产业成为吸纳就业的最主要产业。同时随着服务业层次的不断提升,现代服务业和新兴服务业发展迅猛,旅游、文化、体育、健康、养老等服务行业发展方兴未艾,提供了更多高质量岗位,吸纳了大量青年劳动者就业[74]。其次,持续优化营商环境,

激发青年劳动者创业热情与创新活力,促进中小微企业蓬勃发展,吸纳更多就业。延续纾困惠企政策,强化金融扶持、优化贷款审批程序、创新监管与审批模式、放宽市场准入、加大创新支持力度与创新成果保护力度,能够优化融资环境、市场环境,为青年创业提供健全灵活的创新环境,激发青年劳动者创业热情,促进中小微企业行稳致远,发挥中小微企业在吸纳就业中的作用。最后,推动数字经济发展,为经济增长带来新动能。数字经济利用数据引导资源发挥作用,将数字技术与产业发展相融合,催生了智能制造、物联网等新业态以及新的商业模式的发展,进一步促进了新岗位

、新职业、新工种的出现。数字经济企业针对新的需求变化,在在线教育、在线医疗、在线办公、无人配送等业务领域迅速拓展,增强了经济发展的韧性与动能。因此,学界应进一步推进在加快现代服务业发展、优化营商环境、推动数字经济发展等方面的研究,进而为增容扩岗、稳企稳岗、创业就业贡献学界力量。

第三,注重加强产业结构和青年就业结构协调发展,缓解青年就业结构性矛盾的研究。

随着我国经济发展进入新时代,经济转向高质量发展,产业结构进一步转型升级,同时由于人工智能、区块链、大数据、云计算技术的发展,高技能岗位不断出现,对高技能人才的需求也不断加大。但是当前在人才供给上存在人才培养与产业发展两张皮的问题,青年就业存在结构性矛盾。

首先,高等教育应深化产教融合,坚持教育规划与产业规划的协同性,在办学结构、学科设置、人才培养上适应现代化产业体系建设的新要求,设置人工智能、新材料、新能源、先进制造等新兴专业,建设校企人才供需大数据信息共享平台,推动校企合作机制创新,以产业发展需求为导向进行人才培养[75]。

其次,职业技能培训对促进创业就业具有重要意义,应健全终身职业技能培训制度,如对青年农民工开展职业技能培训,能够不断更新其知识技能,增强其在就业市场的竞争力,有利于解决青年农民工数量与技能的失衡问题,推动结构性就业问题解决。未来学者应在高校和职业教育深化产教融合、创新校企合作方式、加强职业技能培训制度建设等方面

深入研究,促进我国产业结构和青年就业结构的协调发展,助力青年就业结构性矛盾的化解。

第四,注重加强在青年就业保障机制方面的研究。首先,当前新就业形态吸引越来越多的青年劳动者加入,但新就业形态下青年劳动者权益保障问题突出,如平台经济下外卖骑手、速递员、网约车司机等面临工作时间长、强度大和社会保障体系滞后的问题。对新就业形态下青年劳动者权益保障的特殊性进行考虑,

有利于对新就业形态健康发展进行规范和支持,进而促进青年劳动者更高质量就业[76]。其次,当前青年就业中存在着性别、户籍、身体健康、年龄等歧视问题,建立健全促进平等就业的法律法规、营造公平公正的就业氛围,能够促进青年平等就业、消除青年的就业歧视[77]。最后,当前“慢就业”等问题出现的原因包括劳动力市场治理现代化程度不够,青年人员不能及时获得岗位信息和职业发展的指导。建设就业信息的流动和公开机制,能够为青年就业人员提供更多的就业机会,提高人岗适配程度,提高青年就业质量。未来学者应在加强青年就业者劳动权益保障机制与法制建设,特别是对平台经济等新经济业态、新商业模式下面临

的青年劳动者权益保障机制与法制建设,以及平等就业和就业歧视、劳动力市场治理现代化等方面的研究,以促进青年高质量充分就业。

第五,注重风险社会中“黑天鹅”、“灰犀牛”事件对青年就业带来的冲击及应对方面的研究。首先,当前我国已经进入风险社会,在国际上面临着全球体系调整、大国博弈激化、地缘政治冲突加剧的问题,在国内面临着发展不平衡不充分的问题。由于内外部环境的不断变化,青年就业形势随时会受到发展过程中“黑天鹅”和“灰犀牛”事件的冲击。建立

科学灵活

的风险预警体系与应急管理体系,提高对失业风险的预警能力和应急管理能力,对于提前预警并快速应对失业风险具有重要意义。其次,

我国青年就业呈现出新的特征,以高校毕业生为例,出现就业预期下降、对稳定性岗位的就业偏好加强、“慢就业”、“灵活就业”比例增加等特点,需要我国针对就业形势的新特征进行应对,高校在专业设置、人才培养模式上应以产业发展需求为导向,促进人才供给和需求适配。学者应在加强

失业风险的预警体系与应急管理体系建设、公共卫生危机等突发事件冲击下的青年就业政策与应对策略等方面的研究,

进而使我国能够在面临风险挑战时稳定青年就业态势、提高青年就业质量。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2]CHEN C. CiteSpace Ⅱ:detecting and visualization emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006(3):359-377.

[3]李杰,陈超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2017:2.

[4]陈悦,陈gTJFdS9zy1U37QtWZs/aFg==超美,胡志刚,王贤文.引文空间分析原理与应用[M].北京:科学出版社,2014:11-12.

[5]BURT R S. Structural holes and good ideas[J]. American Journal of Sociology,2004, 110(2): 349-399.

[6]袁珊.个体化视角下高校大学生的就业心态及职业选择[J].青年探索,2023(4):45-54.

[7]李旺.青年就业观的影响因素及应对策略[J].人民论坛,2021(11):89-91.

[8]张小平.网红文化对青少年价值观的影响及其应对[J].人民论坛,2023(4):106-109.

[9]孙妍.青年就业特征及变动趋势研究[J].中国青年研究,2022(1):5-10.

[10]郭冉,田丰,王露瑶.量减质升:青年就业状况变化及分析(2006—2021)——基于CSS的调查数据[J].中国青年研究,2022(11):110-119,78.

[11]艾楚君,田双喜,庄创奇.青年就业公平感结构、现状与对策的实证研究[J].中国青年研究,2015(6):91-95,101.

[12]王卓,苏贝贝.中国青年就业状况及其影响因素研究——基于CGSS 2017数据的实证分析[J].西北人口,2022(4):42-53.

[13]孙琼如.NEET族:长大不成人的一代[J].中国青年研究,2005(8):62-65.

[14]林江.我国青年失业问题的政策思路:基于经济学视角的实证分析[J].中国青年政治学院学报,2010(3):104-110.

[15]侯立文.长期失业青年就业状况分析及对策[J].当代青年研究,2020(6):77-82.

[16]陈蓓丽,曹锐.城市失业青年群体特征及失业影响因素分析——基于延迟满足理论的解释[J].华东理工大学学报(社会科学版),2021(4):103-111.

[17]桑伟林,蔡智.改革开放40年来青年就业创业政策演进及其优化研究[J].中国青年研究,2018(10):12-18,40.

[18]鲍威,陈得春,岳昌君.青年就业扶持政策的国际比较——对后疫情时代中国高校毕业生就业政策的启示[J].教育发展研究,2020(23):66-76.

[19]蒋利平,刘宇文.大学生“慢就业”现象本质解析及对策[J].学校党建与思想教育,2020(4):64-66.

[20]宋健,胡波,朱斌辉.“慢就业”:青年初职获得时间及教育的影响[J].青年探索,2021(6):25-34.

[21]张良驯,付成梅.“孔乙己文学”背后的青年就业困境与疏解[J].中国青年社会科学,2023(4):11-20.

[22]马廷奇.大学生就业援助:模式选择与制度创新[J].江苏高教,2014(3):105-108.

[23]范俊强,黄雨心,徐艺敏,卢俊豪,应飚.就业焦虑:毕业前大学生心理压力及其纾解[J].教育学术月刊,2022(9):75-82.

[24]李静,楠玉.中国就业供需错配——基于高校专业设置与市场岗位需求的测算[J].统计与信息论坛,2018(11):45-50.

[25]王阳,王伶鑫.着力化解“十四五”时期青年就业结构性失衡[J].宏观经济管理,2023(9):27-37.

[26]郭睿,周灵灵,苏亚琴,杨伟国.学历、专业错配与高校毕业生就业质量[J].劳动经济研究,2019(2):78-100.

[27]蒋盛君,董彬怡.高职毕业生专业匹配的影响因素——基于2019届省级毕业生就业数据的实证分析[J].大学教育科学,2023(3):118-127.

[28]赖德胜,苏丽锋,孟大虎,李长安.中国各地区就业质量测算与评价[J].经济理论与经济管理,2011(11):88-99.

[29]秦广强,林芸媛.新兴青年群体的就业质量及其影响因素分析[J].中国青年研究,2024(1):111-119.

[30]戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17-35.

[31]方长春.新经济形态下的“两栖青年”、“斜杠青年”——兼论新就业形态[J].人民论坛,2021(24):88-91.

[32]刘哲.新就业形态劳动者职业发展状况调查报告[J].人民论坛·学术前沿,2023(16):70-73.

[33]胡鞍钢,盛欣.技术进步对中国青年城镇就业的影响——基于18个行业的面板数据分析[J].科学学研究,2011(5):707-715.

[34]李建奇,丁述磊.人力资本、技术进步与农村青年高质量充分就业[J].当代财经,2024(6):

17-29.

[35]王燊成.人工智能时代我国就业公平的挑战及其应对[J].经济体制改革,2020(1):182-187.

[36]左雅靓,窦泽南,张建英,乔志宏.青年技能型人才的前瞻性人格、职业认同与工作适应[J].中国青年研究,2016(5):60-64,45.

[37]李小娟.青年技术技能人才队伍建设的“结”与“解”——基于温州215家企业的调查分析[J].中国青年社会科学,2020(3):101-106.

[38]毕先萍.青年农民工就业特征[J].当代青年研究,2006(3):47-50.

[39]姜春云.中国青年农民工的就业状况及其变化趋势研究[J].青年探索,2023(4):33-44.

[40]颜海林,周建武.新生代农民工就业创业权益维护的调查与思考[J].中国青年研究,2009(9):32-34.

[41]蔡瑞林,张国平,谢嗣胜.青年农民工高质量就业的蕴意及其影响因素[J].中国青年社会科学,2019(3):111-119.

[42]张新岭.农民工就业能力及其开发刍议[J].人口与经济,2008(2):23-27.

[43]赵莉,刘屾续.新时代青年农民工人力资本状况及对策研究——以北京市第三产业青年农民工为例[J].中国青年社会科学,2020(6):91-100.

[44]周祖翼.加强创新创业教育 提高人才培养质量[J].中国高等教育,2013(8):42-43,47.

[45]李志东.数字营商环境如何驱动青年创新创业——基于多城市的政策和调研分析[J].青年探索,2023(3):57-68.

[46]雒珊.生活取向:县域返乡青年创业的实践逻辑及风险[J].当代青年研究,2023(2):1-13,84.

[47]侯艺.保就业背景下青年就业现状研究[J].中国青年研究,2020(9):107-112.

[48]卢锋,任慧.疫情期宏观波动与就业形势[J].金融论坛,2022(12):3-8,29.

[49]陈晨.新时期青年的就业困境及应对策略[J].中国青年研究,2022(1):4-4.

[50]杨胜利,邵盼盼.疫情冲击下农民工失业状况及影响因素研究[J].西北人口,2021(5):42-54.

[51]冯君莲,李小艳,刘琼.疫情影响下国内顶尖高校毕业生就业状况变化——基于8所高校2017—2021年毕业生就业质量报告的调查[J].大学教育科学,2022(6):87-97.

[52]李春玲.疫情冲击下的大学生就业:就业压力、心理压力与就业选择变化[J].教育研究,2020(7):4-16.

[53]徐明,陈斯洁.新冠肺炎疫情影响下青年就业政策研究——基于省级层面的政策文本分析[J].人口与经济,2022(1):140-156.

[54]高勇.中国城市青年就业类型的变化趋势[J].青年研究,2007(11):9-15.

[55]安国启,邓希泉.社会结构调整和信息社会中的中国青年就业[J].中国青年研究,2007(11):34-37.

[56]张华.2005—2020:中国青年就业三大难题与突围之路[J].中国青年研究,2005(3):17-24.

[57]张飞燕.青年应具备的就业能力[J].中国青年研究,2005(6):59-60.

[58]张守列.近30年中国青年失业群体分类比较[J].中国青年研究,2010(11):28-31,24.

[59]王春兰,丁金宏,杨上广.大城市青年农民工的就业特征及存在的若干问题——以上海市闵行区为例[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2006(3):111-117.

[60]毕先萍,杨敏.青年农民工就业流动的特征及影响研究[J].当代青年研究,2008(4):44-50.

[61]彭国胜,陈成文.金融危机背景下提升青年农民工就业质量的策略选择[J].当代青年研究,2009(7):67-72.

[62]于菲,邱文琪,岳昌君.我国研究生就业状况实证研究[J].学位与研究生教育,2019(6):32-38.

[63]赵明.我国大学生就业质量提升的对策研究[J].江苏高教,2019(10):67-72.

[64]齐鹏,程晓丹.高校毕业生就业质量评价体系研究[J].江苏高教,2019(3):86-89.

[65]刘宇文.当前高校毕业生“慢就业”现象研究[J].人民论坛·学术前沿,2019(20):69-75.

[66]钟秋明,刘克利.扩招以来高校毕业生就业观研究综述与前瞻[J].大学教育科学,2015(4):32-36,43.

[67]钟秋明,郭园兰.社会资本影响高校毕业生就业观的实证研究[J].高教探索,2016(3):117-122.

[68]葛蕾蕾,方诗禹,杨帆.政策工具视角下的高校毕业生就业政策文本量化分析[J].国家行政学院学报,2018(6):165-170,193.

[69]马永堂,徐军.发达国家促进高校毕业生就业的实践经验及对我国的启示[J].中国行政管理,2018(7):146-149.

[70]新华网.习近平主持召开二十届中央财经委员会第一次会议强调 加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系 以人口高质量发展支撑中国式现代化[EB/OL].(2023-05-05)[2024-02-27]. http://m.news.cn/2023-05/05/c_1129592754.htm.

[71]方洁,翁馨.“上岸”偏好:一流高校毕业生走向体制内的就业选择——基于理性选择理论的分析[J].中国青年研究,2023(5):34-41.

[72]岳昌君.高质量充分就业的内涵与实现路径[J].人民论坛,2023(14):63-66.

[73]李心萍.着力稳存量、扩增量、提质量 落实落细就业优先政策[N].人民日报,2023-02-20(03).

[74]尹伟华.“十四五”时期我国产业结构变动特征及趋势展望[J].中国物价,2021(9):3-6.

[75]晋浩天.如何做到“学科跟着产业走、专业围着需求转”[N].光明日报,2023-08-01(14).

[76]韦杰.不完全劳动关系视野下新就业形态劳动者权益保障研究[J].学术论坛,2023(3):124-132.

[77]李长安.消除就业歧视,实现平等就业[N].工人日报,2023-07-31(07).

Core Topics, Evolution and Outlook of the Research on

Youth Employment in China

XU Ming, CHEN Sijie, NIE Yunrui

(School of Business, University of Chinese Academy of Social Sciences,

Beijing 102488, China)

Abstract: Based on the literature in the field of youth employment collected in CSSCI core journal database from 2000 to 2023, this paper uses Citespace software to carry out visual analysis, to sort out the core topics and research progress in the field of youth employment in China, as well as the outlook of future research in the field of youth employment. The study has found that the research forces in the field of youth employment are widely distributed, and the research topics are relatively diverse. The relevant research covers multiple aspects, including the employment status and unemployment issues of young people, the employment and development of college graduates, the

development of new business forms and improvement of employment quality, the employment, innovation and entrepreneurship of young people, and the employment of young people under the influence of the epidemic. With the development of the times and changes in the economic situation, research in the field of youth employment is constantly evolving. In the future, attention should be paid to the dynamic optimization, refinement, and coordinated development of China’s employment priority policies.

It is necessary to focus on promoting economic development and continuously expanding employment capacity, strengthen the coordinated development of industrial structure and youth employment structure to alleviate the contradiction in youth employment structure, strengthen the mechanism for ensuring youth employment, and pay attention to the impact and response of the events of “black swan” and “gray rhinoceros” on youth employment in a risk society.

Keywords:youth employment and entrepreneurship;high-quality employment;structural contradictions;college graduates;risk society

[责任编辑 武 玉]