“九阳启泰”

[摘要] 绵羊太子图式,或称童子骑羊图式,是元、明、清三朝宫廷织物中常见的吉祥母题之一。目前学界将其形成时期定为元、明,然而近年考古文物提示此纹样可与更早的佛教“释迦牟尼骑羊”传统图式相关,并可能受到印度传来的佛像背障装饰的影响。明清时期绵羊太子图式作为节令母题,其使用并不限于冬至当日。作为“九阳消寒”的组成部分,其通常与“消寒图”共同使用至冬日结束。绵羊太子图式在明朝晚期以织锦形式传入日本,并进入日本茶文化,作为“名物裂”代表纹样之一而广受关注,显现出中国传统美术对日本的深远影响。

[关键词] 绵羊太子 童子骑羊 节令美术 佛教纹样 冬至 中日交流

绵羊太子图式,或称为童子骑羊图式,是元、明以来宫廷织物中较为典型的绘画母题。此图式描绘一童子骑在山羊背上,手执梅枝,梅枝上悬有一放有喜鹊的鸟笼,取“喜上眉梢”之意。图像中的童子虽乘山羊,但是因取“福寿绵长”与“九阳启泰”之意,而多被称为“绵羊太子”。另外,其“太子”之称或与佛教传统相关。绵羊太子图式多见于元代以来的织物及卷轴画中,如现藏台北故宫博物院的纱绣《开泰图》和现藏美国纽约大都会艺术博物馆的纱绣《迎春图》、乾隆帝命苏州造办仿制的《开泰图》织物两幅。明代宫廷织金锦现存范例亦不少,颇具代表性的有日本京都国立博物馆藏明代《骑羊人物椿梅折枝纹样金襕》,俗称“绵羊太子纹锦”。另外,明代宫廷继承元代图式,创作了大量绵羊太子图式的卷轴画,现有不少作品存世。

绵羊太子图式结合了宫廷文化与民俗文化,近年来逐渐受到更多学者关注。然而,目前关于该图式的产生、使用脉络和对外传播等方面仍有一些问题尚待解决。首先,绵羊太子图式不应被视为单纯的世俗吉祥图案,其产生和使用脉络或与佛教关系密切。比如,故宫博物院藏《太子绵羊纹锦》中的纹样为绵羊太子纹与八吉文相结合,藏传佛教寺庙瞿昙寺中也出现了与绵羊太子图式十分类似的“骑羊护法神”形象。[1]这或许可以证明世俗图像与佛教图式之间的密切关系,也可以体现出藏传佛教与中原地区互动之频繁。现有研究较多将整体的“开泰图”图式作为研究对象,笔者则将聚焦绵羊太子图式这一母题,并对其更为早期的图像来源进行考证。另外,现有研究多认为绵羊太子图式是作为明代宫廷冬至当天消寒所用。然而,若结合明、清两代民间吉祥图案的使用脉络,可发现此图案的使用时间应自冬至开始,一直持续到冬天结束。此图式相关的织物在明代流入日本,并在17世纪至18世纪以“名物裂”的形式焕发新生,成为日本茶道的组成部分。因此,绵羊太子图式又可串联出一条中日文化交流的脉络。

一、绵羊太子图式早期来源再考

现有研究认为目前留存最早的绵羊太子图式作品为台北故宫博物院所藏元代《开泰图》,并认为此《开泰图》为结合了“放牧”和“婴戏”两大传统图式而形成的全新图像范式。[2]不过,笔者认为绵羊太子图式或与更早的佛教“释迦牟尼骑羊”传统图式相关。三国时期,佛教经典《太子瑞应本起经》载“释迦七岁乘羊车诣师门”,[3]这便是“释迦牟尼骑羊”的故事。目前关于绵羊太子的最早记载便出自此经。洛阳出土的琥珀童子骑羊像为曹魏时期重要的美术作品,其原型系汉代羽人或胡人骑羊像,或为表现“绵羊太子”主题的早期作品。[4]此外,在犍陀罗故地发现有“释迦牟尼骑羊”主题雕nXa+jYv6CbOuHIF126N2tg==刻。在这些雕塑作品中,“绵羊太子”的意义转化为“佛”或“童子”,应是受到了早期佛教观念的影响。

目前,考古学界已出土大量汉代骑乘人物雕塑。在佛教传入中国后,胡人骑羊的人物雕塑形象明显增多。胡人在3世纪至6世纪扮演着向中原地区传播佛教的重要角色。中亚北部地区的胡人是较早接受和传播佛教的群体。之后,他们的南下客观上为佛教的发展提供了社会基础。[5]正因如此,中原地区的胡人形象总是与佛教相关。

由于此时部分胡人的形象更加接近佛教诞生地的印度人,他们被部分中原人幻想为具有神力的族群,骑羊胡人的形象由此被大量描绘。进入曹魏时期,此风依旧延续。[6]除此之外,此时胡人骑羊图式之所以流行,应该还有另一种可能,即彼时的中国人认为印度属于西域,因而将生活在天竺、尚未出家的本生释迦太子想象为普通的胡人形象。这一时期的骑羊人物形象正是对释迦太子乘羊问学这一故事的直接表现。

另外,“童子图”流行且开始影响绵羊太子图式的时间可上推至南北朝时期。南北朝时期,顾景秀、江僧宝等“婴戏”画家开始出现,儿童劳作和嬉戏画面也可见于河西嘉峪关、敦煌地区的墓室彩绘砖画和江南地区的贵族漆盘中。汉晋之间的“婴戏美术”不再具有叙事功能,只单纯描绘孩童活动的欢愉场面,这标志着“婴戏美术”已独立成科。[7]因此,世俗意义上绵羊太子图式的诞生较元代更早。事实上,在南北朝时期便出现了骑羊童子形象,上文提及的琥珀童子骑羊像便是其中代表。此时的童子骑羊图式尚未与“三阳开泰”“九阳消寒”之类的民俗吉语相结合,只是作为一种绘画图式而存在。这些图式与民俗相关联的时间要推至元代。

同为生活在草原地区的胡人,蒙古族人很可能受匈奴文化和生活习俗的影响,并对匈奴“童子骑羊”这一习俗非常熟悉。在匈奴文化中,“童子骑羊”是他们非常具有代表性的一种儿童游戏。此外,蒙古族对羊这一动物本身就很崇拜。他们将白羊视为“神羊”,认为其能为他们带来幸福。[8]蒙古族将羊圣化,赋予其宗教含义,这或许也是元代皇室选择用童子骑羊题材进行纱绣创作的原因之一。

另外,绵羊太子图式与印度笈多美术中的佛像背障动物装饰,即“拏具”之间存在关联。佛教美术中常见佛像背障上装饰有固定的动物纹样,即佛教“六拏具”。清《佛说造像量度经》对“六拏具”进行了记载。[9]有关“拏具”的图像很早就出现在中古时期的石窟、壁画、造像中,而“六拏具”的概念则形成较晚。“拏具”在发展过程中形式逐渐丰富,从最初的一拏变为六拏。[10]童子骑狮羊图式在1世纪印度贵霜王朝的装饰物中可以见到,并在此后作为重要“拏具”出现。童子在早期常与狮、羊相结合,作为一拏出现。不过,在五拏规制形成后,其被视为独立于狮、羊之外的单独一拏。在绵羊太子与狮羊“拏具”两图式中,童子都有扭头看向后方的姿态,且明代藏传佛教寺庙青海瞿昙寺中骑羊护法形象所骑乘之羊的行进姿势、人物骑乘方式和行进方向与绵羊太子图式基本吻合,这说明佛教图像与世俗图像之间存在着相互借鉴的现象。

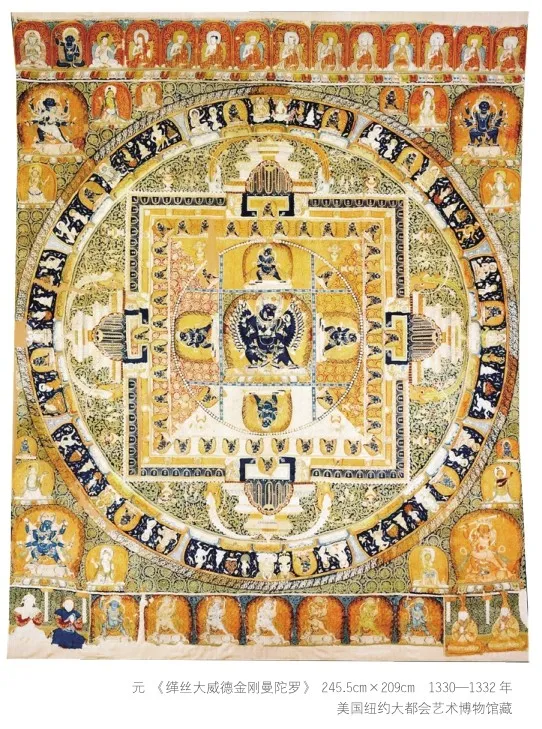

元代藏传佛教图像影响宫廷图像现象的产生要归因至元代皇室对藏传佛教的青睐。自萨迦·班智达·贡嘎坚赞于凉州拜见元太宗窝阔台次子阔端后,藏传佛教萨迦派就与元朝皇室结缘。至元世祖忽必烈时,八思巴赓续前缘,竭力经营与元代的关系,先后被封为国师、帝师。这确立了萨迦派在元朝的宗教和政治地位。[11]从现存图像来看,藏传佛教中的童子骑羊图式在元代之前便已基本成熟。西藏艺术中现存最早的狮、羊形象出现在11世纪后半叶的卫藏寺院,如大昭寺和艾旺寺等。11世纪,阿里地区拉达克阿基寺壁画《度母》中出现童子踩狮、羊图像。骑羊童子的形象在13世纪的《阿弥陀佛与八菩萨》唐卡中已经出现。艾旺寺现为格鲁派寺院。因此,明清时期在格鲁派佛造像及唐卡中极为流行的“拏具”图像在此时的寺院中已有相关实例。由于元廷对藏传佛教极为笃信,皇族很可能将“拏具”中较为亲切的童子骑羊图式摘出进行艺术再创作。因此,夏鲁寺《四臂观音》壁画、居庸关永明寺过街塔和明前期白居寺吉祥多门塔彩绘中的童子骑狮、羊图像会与绵羊太子图式有很大的相似性。此外,佛教图像进入纺织品之例可见于元大威德金刚缂丝曼荼罗忠,这是元朝宫廷图像借用佛教图式的一个例证。

元朝皇室除了具有宗教信仰之外,很可能出于民族统治的目的而借用佛教中与胡人、外族人相关的图像,意在宣扬蒙古族为继承佛教正统之民族。狮、羊“拏具”图像虽然在隋唐时期已经进入中国的佛教美术之中,但很少出现在世俗美术作品之中。元朝时期,中国文化呈现出多元化的特征,这一点或可用来解释绵羊太子图式在彼时产生的原因。[12]首先,元代统治者为蒙古族,信奉藏传佛教,很可能在吸收藏传佛教教义的过程中吸收了童子骑狮羊的图像传统。其次,元代统治者积极学习汉族文化,南宋画院常常创作的童子题材吉祥画和汉人民俗中的吉语文化被元朝皇室积极吸收。最后,元朝皇室本身为北方游牧民族出身,对胡人骑羊图式更为亲切。多重因素影响下形成的绵羊太子图式与中国传统的“放牧图”和“婴戏图”结合,再融入多样吉语意象,由此构成了“开泰图”图式。佛教美术的发展在中国大多经历了世俗化进程,童子骑羊图式便是其中的典型一例。[13]

二、再论绵羊太子图式的使用时间及脉络

绵羊太子图式在元朝趋于成熟,在明代被大量使用。关于绵羊太子图式的使用时间,学界多将其认定为冬至当天。冬至在明清时期被视为重要节日。明朝时“百官贺冬毕,吉服三日,具红笺互拜,朱衣交于衢,一如元旦”[14],清代宫廷则将元旦、冬至及代表皇帝诞辰的“万寿节”合称为“三大节”。目前可见晚明的文献中记录了与冬至相关的宫廷织物,如晚明宦官李若愚在《酌中志》中记录了冬至庆典所使用的图像“阳生补子”,即绵羊太子织物:“十一月,是月也,百官传带煖耳。冬至节,宫眷内臣皆穿阳生补子蟒衣,室中多画绵羊引子画帖。”[15]明代内官“铎针”的花纹中也有“阳生绵羊引子、梅花”[16]等节令图案。吕毖《明宫史》载曰:“冬至则阳生绵羊太子、梅花。”[17]台北故宫博物院现藏众多明代遗留绵羊太子图式相关作品,其画面构成直接承继自元代《开泰图》,故其非常有可能是刘若愚所言“绵羊引子画帖”。

上述织物与“绵羊引子画帖”有着极高的相似度。比如,日本京都国立博物馆藏品与(传)《元人戏婴图》轴之间的视觉母题基本相同,据此可推断织物图案应来源于画帖。过往研究者多将绵羊太子图式的相关作品视为独立对象进行探讨,而毕嘉珍的相关研究提示了将绵羊太子图式置于冬季“消寒图”范畴内进行讨论的可能性。[18]笔者认为,绵羊太子图式并非只限于冬至当天使用,而是一直持续到春日的到来。并且,绵羊太子图式的使用可能并不如过往学者所称是服务于“三阳开泰”这一吉语传统,而是属于“九阳消寒”或“九阳启泰”这些吉语脉络中的一环。

“三阳开泰”原出《周易》,乃是正月之卦。《周易疏义》言:“泰,通也。为卦天地交而二气通,故为正月之卦也。”[19]“三阳开泰,日新惟良”[20],此时卦象为“三阳一阴”,因此名为“三阳开泰”,乃是正月之象征。此时,阳气较阴气占据上风。孔颖达《礼记注疏》中记述了十一月至正月乾坤交替、阴阳消长的过程。[21]宋代陈元靓的《岁时广记》中记录有《阴阳变合消长图》,清晰地呈现出月份与卦象的对应关系[22]:十一月对应复卦,即“一阳”生,为冬至卦象;十二月对应临卦、“二阳”,节气为小寒、大寒;正月对应泰卦,此时“三阳”生,为立春卦象。“一阳”生即走入十月的坤卦终于得以复阳,与“九九消寒”相关的图式正是自冬至开始使用。《周易》记载:“复,亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复。利有攸往。”[23]《本义》曰:“剥尽则为纯坤十月之卦,而阳气已生于下,故十有一月,其卦为复。”[24]《易传》又云:“一阳复于下,乃天地生物之心也。先儒皆以静为见天地之心,盖不知动之端乃天地之心也。”[25]复卦为“复阳”的象征。“复阳”在《周易》中有着“天地生物之心”的重要意义。因此,冬至在古代节令中备受重视。

熊梦祥在《析津志辑佚》中记载了元代冬至的各类节庆活动。[26]元代“数九”活动曾发展出两种形式,一种是绘制祈愿图样的“数九图”,另一种是整合吉祥母题形象,绘制类似风景画的“开泰图”,而绵羊太子母题便是其中最为重要的组成部分。随着民俗的发展,各个朝代与吉庆传统相关的图式也在发生着变化。晚明,“数九图”“消寒诗图”及绵羊太子图式都取自“九九消寒”,“九九消寒”也成为以上三种图式的共同点。[27]《九九消寒诗图》为典型的消寒图式,不过其中也有绵羊太子图式出现。这充分说明最迟至弘治元年(1488),绵羊太子图式已被认为是“九九消寒”传统的一部分。

明代杨允孚在《滦京杂咏》中记载道:“试数窗间九九图,余寒消尽暖回初。梅花点遍无余白,看到今朝是杏株。冬至后贴梅花一枝于窗间,佳人晓妆,日以胭脂图一圈,八十一圈既足变作杏花,即暖回矣。”[28]“滦京”即元时大都(今北京)的别称。杨允孚此诗中吟咏的“九九图”很可能类似上文提到的《九九消寒诗图》。[29]此图使用方式或许也是每日用墨点上一朵,待全部完成之后,冬天正好结束。此图很可能就是刘若愚《酌中志》所言的《九九消寒诗图》:“司礼监刷印《九九消寒诗图》,每九诗四句,自‘一九初寒才是冬’起,至‘日月星辰不住忙’止。皆瞽词俚语之类,非词臣应制所作,又非御制,不知如何相传耳。久遵而不改,近年多易以新式,诗句之图二、三种,传尚未广。”[30]此图中非常值得注意的是梅花正下方的图案——三名童子围绕着一只向左行进的羊,羊驮着宝瓶。此图与“太平有象”的图式接近。这一图式可称为绵羊太子图式的变体,其中童子所戴的帽子虽已汉化,但仍旧保持着蒙古族的特征。除此之外,图中童子肩扛一旗,这出自“喜上眉梢”母题。

明代绵羊太子图式与“九九消寒”之意的相关之处不只这一例。明代宫廷以元代《开泰图》与现藏美国纽约大都会艺术博物馆的《迎春图》为底本,重新创作了大量含义相近的卷轴画。在这些卷轴画中,绵羊太子图式与“九阳开泰”“九九消寒”等传统吉语密切相关。这些图像大致可分为“九羊”模式(A型)和“九九八十一羊”模式(B型),大多在乾隆时期收入《石渠宝笈》并被定名。《石渠宝笈》将这些画定为宋元画,实际上其皆为明画,[31]部分可能为清代临摹之作。这些画的风格样式及设色手法与明宣德时期传为商喜所作的《关羽擒将图》十分接近,应是15世纪前期的作品。这些画作至清代才被定名,或许可以说明在清代继承这些作品时,画作之上并未带有题签。因此,这些画应该是明廷命宫廷画家批量制作的冬至节令悬挂画,其艺术价值并未受到重视。

“九羊”模式(A型)直接继承自传统的元代《开泰图》。元代《开泰图》与《迎春图》为同时制作的连屏,单独使用时代表“九阳开泰”之意,结合使用便是吉语的叠加,代表“九九消寒”。这也可以通过乾隆帝在苏州织造制《仿宋缂丝九阳消寒图》上的御题得知:“九羊意寓九阳呼,因有消寒数九图。子半回春心可见,男三开泰义犹符。宋时创作真称巧,苏匠仿为了弗殊。谩说今人不如古,以云返璞却惭吾。”“九羊”寓意“九阳”,这一图像正是为消寒所用。

“九九八十一羊”模式(B型)的含义更加外露。其虽然借用了“九九相乘”的表现方式,实则与“消寒图”的使用情况极为相似。无论是八十一瓣梅花,还是道光帝所题“庭前垂柳,珍重待春风”的《消寒图》,都是以“八十一”这一数值来具象化“九九消寒”这一传统的。绵羊太子图式亦是对“九九消寒”这一意象的活用。此外,乾隆帝在(传)《宋人九阳消寒图》轴上题诗曰:“展轴先闻芸气香,是谁绘事出寻常。容斋五笔九作久,宋代此图羊寓阳。一始数完八十一,长徴寒尽晓春长。羲经明训居观象,惟是体干励自强。”这清晰地说明了羊在此卷上的出现正是为了服务于“数九”这一活动。

绵羊太子图式在明代被应用于棉袜、护膝、补子、经书裱封中,范围虽广,却多属宫廷之作,或可被称为吉祥图之“贵族”。与民间相关“消寒图”进行比较,可还原绵羊太子图式的整体面貌。“消寒图”的表达方式众多且使用时间长,大致可分为山水型、文字型、梅花型、阴阳鱼型、几何纹型等,可出现在纸绢画、刺绣、缂丝、年画等形制中,多用图像呈现出“数九”的过程而非时间点。[32]据杨允孚《滦京杂咏》记载,《九九消寒图》在明代也一直被使用。明代刘侗、于弈正撰《帝京景物略》对“消寒图”也有所记载。[33]“数九消寒图”在清代又有多种变体,如《清稗类钞》所记“管城春色图”与富察敦崇《燕京岁时记》所记“九格八十一圈之消寒图”。[34]另外,在清末各地年画中,有两种“消寒图”较为常见:一种是以两组儿童为主的图像,[35]另一种是河北武强以灯方形式出现的节令图像——其通常以“杨昇爱犬”的谐音与“三羊”母题表现冬至。民间年画以明快、鲜艳、粗犷的方式展现出民众对冬至的印象,这与宫廷图像大为不同。年画中的九九消寒图像与绵羊太子图式这类“贵族风味”明显的宫廷图像既明显不同,又有一些相似之处,说明民俗传统也呈现出对立统一的辩证关系。

此外,冬日节庆仪轨会随着统治者的意愿而逐渐变化,其中最典型的特征便是庆祝时间的拉长。由于封建制度中的节令与授时紧密相关,冬至仪轨的拉长成为统治者凭借掌握时间秩序而扩大权力的一种手段。除了庆祝节气、表达吉祥寓意外,中国古代帝王一直将颁授律历视为重要的政治举措,因而此类图像也延伸作为君王治世有道的象征之用。“九九消寒图”在明代颇为兴盛。彼时,“九阳启泰”这一无典籍根据的民俗吉语逐渐将“三阳开泰”的含义纳入其中,使之同样成为冬至节庆活动的一个吉语。从这一点可以看出,民俗力量之大,足以将作为“原儒”代表的《周易》内涵加以调整。

三、绵羊太子图式的对日传播和“名物裂”的成立

日本目前也可见绵羊太子图式。这些图式在明朝自中国传入日本。在传播过程中,织锦是非常重要的媒介。日本室町时代以幕府的“勘合贸易”为中心,规模较大的寺社和诸大名(按:日本旧时封建领主)积极进行对华贸易,自中国进口了众多丝织品。

关于织锦中的绵羊太子图式,即绵羊太子纹锦的产生年代,笔者通过将明代《大藏经》的刊刻时间、版本和封皮大小进行对比,发现其大量用于经书装帧的时间是在明永乐至万历时期。因此,一众学者多将绵羊太子纹锦的产生时间定为明永乐至万历年间,只是具体时间未能确定。比如,王淑珍认为此纹饰产生于明正统至万历年间,[36]刘远洋和万明则认为其产生于明永乐至万历年间。[37]明代点校、刊刻了很多《大藏经》,如《洪武南藏》《永乐南藏》《永乐北藏》及《续入藏经》。[38]永乐年间用于裱封大藏经的织物是单色的高档织物而非颜色多样的彩色织锦。其与正统至万历年间所用织锦差别较大。[39]另外,我国陕西洋县智果寺藏《永乐北藏》和日本成田山佛教图书馆多用红色金襕装裱经书,[40]而红色金襕恰恰是绵羊太子纹锦的重要特征。

由以上资料来看,绵羊太子纹锦很可能产生于15世纪前期,即永宣时期。沈从文认为,故宫博物院所藏经皮子所用丝绸织物大多为明代皇室15世纪前半期库存,有的就是出于宋、元帐幕锦旧式,还有的具有西域和波斯风格。[41]因此,织物中的绵羊太子纹也很可能蕴含着西域风格,且脱胎于《开泰图》。此外,明代织金锦的风格在明初和明中后期显著不同,这与不同时期皇帝倡导的理念相关。明初皇帝俭素,因而宫廷织物的织金面积小且花纹简单。明代中后期织金工艺发达且皇帝好奢靡,因而织金的使用愈发广泛,纹样愈发华丽。宣德五年(1430)写本《大般涅槃经》函套为明初织物,[42]与绵羊太子纹锦颇为相仿。[43]根据以上分析,笔者认为绵羊太子纹锦约产生于15世纪前期,与上文所述明廷“绵羊太子”相关卷轴画的创作时间相近,故此时应是绵羊太子图式被广泛运用的时期。

纹金锦于明初传入日本,绵羊太子纹锦很可能也在这一时期传入。目前,日本东京、京都两地的博物馆都有这些纹饰的实物遗存。永乐二年(1404)至嘉靖二十六年(1547)为中日“勘合贸易”的重要时期,大量名贵织物在此时进入日本,其中片金织、金锦所占比例最大。[44]吉祥杂宝纹锦于宣德八年(1433)大量出口日本。[45]由此来看,绵羊太子纹锦也应为15世纪上半叶通过“勘合贸易”进入日本,日本京都国立博物馆官网也将其标定为15世纪的作品。[46]

织金锦传入日本和“名物裂”的形成过程也有日本文化的主动参与。[47]元、明时期,产自中国的高级丝绸在通过舶载贸易传入日本之后,被冠以新的名称——“名物裂”。“名物裂”这一名称的产生也经历了漫长的过程。其首先被寺院用作帐物及坛挂装饰,[48]之后在《君台观左右帐记》被视为舶来染织品。[49]在其后的茶会记中,织物开始受到重视,关于织物纹样大小的记录也开始出现。[50]元禄七年(1693)刊行的《万宝全书》中出现了“名物”之名,刊于享保年间的《槐记》将织物视为与茶具并列的对象。[51]18世纪前期,小堀远州搜集舶来染织品样本《文龙》等,“切手鉴”诞生。[52]对织物品类的关心及对“切手鉴”的制作热情最终推动了“名物裂”的诞生。以“名物裂”之名被辑录的染织品最早可见于松平不昧的《古今名物类聚》(1791),绵羊太子纹锦即被收入其中。此后,绵羊太子纹锦作为“名物裂”,在异国与茶文化产生联系。茶室空间的诞生推动了点茶文化的发展,这使得用于制作“仕覆”的织金锦进入茶人视线,[53]绵羊太子纹锦也因此正式成为日本茶道的组成部分。

绵羊太子题材的缂丝作品及画作在元、明、清三代多用于宫廷冬至节庆典仪。其传入日本之后,由于画面中有“骑羊戴帽胡人、梅枝与莺”[54],因而被命名为“骑羊人物椿梅折枝纹样金襕”,成为“名物裂”的一部分。据现存明代纹样及日本后世相关题材织物来看,绵羊太子纹样进入日本之后除媒介用途产生变化之外,寓意也发生了很大变化。日本多将这类纹样用于正月的春节,[55]而非冬至。这是因为两国的政治背景及文化语境存在着巨大差异。在中国因谐音而被大量使用的“九阳启泰”“喜上眉梢”等吉祥寓意在日语语境下失效。在接受绵羊太子纹的过程中,日本人认为其中的“太子”只是单纯的人物,这也导致其中童子所代表的吉祥寓意未能被接受。此外,日本在历史上长期代表着森林文化,[56]缺失游牧文化传统,因此必然对“放牧图”题材的寓意缺乏理解。当然,中国文化在传入日本后也有一些内容被日本人所接受,如日本江户时期使用且仿制中国的“百子嬉游图”,用于在祭礼中祈祷子孙绵延和疫病退散。这说明了日本对中国婴戏题材吉祥含义的认同。

日本冬至节令的缺失也是造成绵羊太子题材含义产生变化的重要原因。冬至在中国被视为极为重要的节日,由于关乎授时之权,重要性仅次于春节。祈天、祭天是中国古代祭祀活动中级别最高之典礼,因为古人认为皇帝的权力来源于天。日本在隋唐之际曾在中国的影响下确立时间体系,并形成冬至节令。只是在其孕育出“和”文化这一日本特色文化的过程中,冬至逐渐被“大尝祭”所取代。[57]日本在8世纪之前尚有关于冬至的记载,而9世纪之后成书的“年中行事”专书中,相关记载已经不见。因为冬至文化在日本平安时代已经式微,所以日本对中国冬至图式的接受出现了较大程度的偏差。绵羊太子纹锦在进入日本之后或只作为珍贵的异国名物而存在。

四、余论

以绵羊太子图式为线索,串联出的是各个时代不同的文化偏向。作为传统吉祥母题之一,其与佛教图像密切相关。在元朝,多民族文化的碰撞确实为民俗文化带来了新的养分。两宋时期,吉语逐渐与书画产生联系,绵羊太子题材象征着雅文化对俗文化的吸收。元代进一步将这种吉语传统与图式相结合,从而产生了极为成熟的吉祥图式。总而言之,绵羊太子图式通过对佛教图像的借鉴和与吉语相结合,具有了更为复杂的内涵。童子骑羊图式从南亚地区传播到中国,使元代《开泰图》中的色彩表现和构图受到了波斯细密画的影响,而这一文化形态之后又通过中国逐渐传播到日本。

中日两国政治制度和文化背景的不同决定了绵羊太子图式使用环境的差别。在中国古代,“天子授时”极为重要,历法在集权制社会是国之根本。[58]绵羊太子纹表面上是为了庆祝冬至时节,实则是统治者想借此表达国家政治清明、安定繁荣的愿景。此纹样服务于冬至时节的叙事逻辑在古代日本失效。由此可见,纹样在不同的文化背景中会呈现不同的含义。当然,绵羊太子纹锦在日本用途的改变和“名物裂”的产生过程也可视为中外文明互鉴和交流的一部分。

注释

[1]谢继胜,等.藏传佛教艺术发展史[M].上海书画出版社,2010:667.

[2]胡櫨文.吉祥图的画意——“开泰图”的成立与流变[D].台湾大学,2015:89-131.

[3]灌顶,道暹.大般涅槃经玄义文句会本[M].北京:中华书局,2020:280.

[4]朱浒.曹魏美术的新视野——西朱村大墓出土琥珀童子骑羊像的意义探讨[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(1):49-55.

[5]尚永琪.北朝胡人与佛教的传播[J].吉林大学社会科学学报,2006(2):135-136.

[6]况周颐.新辑蕙风词话续编[M].南京:凤凰出版社,2019:280.

[7]同注[4]。

[8]庄吉发.三羊开泰迎乙未——羊图腾崇拜的文化意义[J].故宫文物月刊,2015(2):7.

[9]工布查布,译解.佛说造像量度经解[M].周玉茹,整理.北京:中华书局,2018:605.

[10]李翎.杂木寺石刻——兼谈佛座拏具的演变[J].中国历史文物,,2006(5):57-58.

[11]李文泰.喇嘛“斗法”考——兼论忽必烈及元皇室独尊藏传佛教的由来[J].西藏研究,2016(5):45-54.

[12]石守谦,葛婉章,主编.大汗的世纪:蒙元时代的多元文化与艺术[M].台北故宫博物院,2002;陈韵如,主编.公主的雅集:蒙元皇室与书画鉴藏文化特展[M].台北故宫博物院,2016.

[13]李文娟,杨扬.佛坐背饰拏具法相组合的历史溯源及其演变[J].新美域,2023(1):70.

[14]刘侗,于奕正.帝京景物略[M].上海古籍出版社,2001:105.

[15]刘若愚.酌中志[M]//杨羡生,点校.上海古籍出版社,编.明代笔记小说大观·第20卷.上海古籍出版社,2005:3066.

[16]刘若愚.酌中志[M].北京古籍出版社,1994:170.

[17]吕毖.明宫史[M]//四库全书珍本·第111册.台北:台湾商务印书馆,1974:7-8.

[18]Knapp,Ronald G.,Lo,Kai-Yin.House,Home,Family:Living and Being Chinese[M]. Honolulu:University of Hawaii,2005:49-371;Maggie Bickford.Three Rams and Three Friends:The Working Life of Chinese Auspicious Motifs[J].Asia Major,1999(1):127-158.

[19]陈汝继.周易疏义[M]//北京故宫博物院,编.故宫珍本丛刊·第3册.海口:海南出版社,2000:47.

[20]脱脱,等.宋史·第10册[M].北京:中华书局,1977:3096.

[21]郑玄,注.礼记注疏[M]//孔颖达,疏.人民出版社,编.闽刻珍本丛刊·第7册.北京:人民出版社,厦门:鹭江出版社,2009:265.

[22]陈元靓,编.岁时广记·第1册[M].上海:商务印书馆,1939.

[23]参见佚名编著、钟彩均点校《周易》。

[24]同注[23]。

[25]同注[23],184页。

[26]熊梦详.析津志辑佚[M].北京古籍出版社,1983:224.

[27]同注[2],32页。

[28]杨允孚.滦京杂咏[M]//鲍廷博,校刊.知不足斋丛书.台北:艺文印书馆,1966:3.

[29]北京图书馆善本部金石组,编.北京图书馆藏画像拓本汇编·第10册[M].北京:书目文献出版社,1993:12.

[30]同注[15]。

[31]陈琳.台北故宫藏《元人戏婴图》及相关题材绘画断代研究[D].中央美术学院,2010:3-18.

[32]付阳华.冬至节令图像中的物候、风俗和礼仪[J].美术观察,2023(4):32.

[33]刘侗,于弈正.帝京景物略[M]//张智,编.中国风土志丛刊.扬州:广陵书社,2003:169-170.

[34]徐珂.清稗类钞·第1册[M].北京:中华书局,2010:36;富察敦崇.燕京岁时记[M].台北:广文书局,1969:59.

[35]王树村.中国古代民俗版画[M].北京:新世界出版社,1992:150-151.

[36]王淑珍.明代织锦概览——以北京艺术博物馆藏经皮子为例[J].收藏家,2019(12):59-68.

[37]刘远洋.明代丝绸纹样中的文字装饰研究——以北京艺术博物馆藏明代大藏经丝绸裱封为中心[J].博物院,2022(5):79;杨玲,等,编.明代大藏经丝绸裱封研究[M].北京:学苑出版社,2013:1.

[38]杨玲,等,编.明代大藏经丝绸裱封研究[M].北京:学苑出版社,2013:16-17.

[39]肖东发.汉文大藏经的刻印及雕版印刷术的发展——中国古代出版印刷史专论之二(上)[J].编辑之友,1990(2):59.

[40]参见《Transactions of the International Conference of Eastern Studies59》2015年第1卷第52页。

[41]同注[38],21页。

[42]同注[12]。

[43]熊瑛.明代丝绸饰金演变及其原因探析[J].丝绸,2016(8):68-69.

[44]周佳,赵丰.明朝与日本勘合贸易中的织金锦研究[J].丝绸,2021(6):99.

[45]周佳.中日勘合贸易中的明代丝绸研究[D].东华大学,2021:72.

[46]参见日本京都国立博物馆官方网站。

[47]参见《帝塚山短期大学纪要·人文·社会科学编》1997年总第34期第28页至37页。[48]参见《共立女子大学·共立女子短期大学综合文化研究所纪要》。

[49]千宗室.茶道古典全集2[M].京都:淡交社,1977:399.

[50]千宗室.茶道古典全集9[M].京都:淡交社,1977:4.

[51]千宗室.茶道古典全集5[M].京都:淡交社,1977:177.

[52]小堀远州.文竜·名物裂鉴·金银襴[M].东京:妇女界出版社,1986.

[53]同注[48],48—49页。

[54]同注[44],102页。

[55]参见日本京都艺术大学官方网站专栏文章。

[56]梅原猛.日本的森林哲学:宗教与文化[M].台北:立绪文化,2016.

[57]刘晓峰.日本冬至考——兼论中国古代天命思想对日本的影响[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2007(3)108-109.

[58]巫鸿.时空中的美术[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2016:109-137.