“中原画风”30年(1994—2023)发展研究

[摘要] “中原画风”的形成与河南这片具有深厚历史文化底蕴的地域密切相关。自1994年“中原画风”这一说法被提出提来,已经发展了30年,[1]逐步形成一支具有中原特色与美学追求的绘画队伍,并在全国美术界形成了一定的影响力。本文从“中原画风”内涵界定和发展时期出发,基于展览与理论的视角,对其展开研究,以期厘清其发展脉络与绘画成果。

[关键词] “中原画风” 河南美术 美术家 地域美术

一、“中原画风”内涵的界定

关于“中原画风”的理论界定,最早于1998年的“中原画风初探——中原画风研讨会”得到集中讨论。从此以后,这一概念逐渐在研讨会和论文中不断地被丰富和完善,许多专家和学者从地域、缘起、传承、群体、文化战略、审美风格等多个角度对之进行了详细阐释。

从地域方面出发,李明提出“中原狭义上指河南,广义上指豫、晋、陕、鲁等区域为主的黄河中下游地区”[2]。从缘起方面出发,张晓凌提出“中原画风概念的形成与提出,主要源自画家、史论家李明长期以来对河南地域画风的观察、思考和研究。广而言之,这一概念也是河南众多画家、学者精心培育、着力打造与集思广益的结果”[3]。从传承方面出发,方照华提出“中原画风正是中原山水画家在师法古代大师荆、关、李、郭等人的基础上初步形成的具有河南地方特色的山水画创作群体”[4]。黄思源、陈天然提出“中原画风”继承的是唐宋传统,有北方乡土特色。从群体方面看,张同标、李明认为绘制“中原画风”的画家应是生活在中原的一批致力于共同繁荣中原地区山水画创作而走到一起的中青年画家。[5]从文化战略层面出发,张晓凌提出“中原画风”的形成是河南省委、省政府实施“文化跨越、文化强省”策略,打造河南地域文化品牌与河南美术精品工程的结果。从审美风格方面出发,李明提出“中原画风既可接纳北派博大深厚的整体气势,亦可汲取南派清秀细腻的笔墨技巧”[6]。河南省文学艺术界联合会(以下简称“河南省文联”)名誉主席马国强对“中原画风”进行了“传统、生活、创新、中正”八字厘定。张晓凌提出“中原画风当以全景式大山大水的境界、形质并重的造型与援书入画的笔墨为美学追求之极诣”[7]。李自强认为,中原艺术要阳刚大气、粗中有细、大中有秀。李春朴认为,“中原画风”要朴实无华、刚健雄浑、恢宏博大。邵大箴、殷双喜、郑工等人认为,“中原画风”代表的是一种精神品质。

“中原画风”最初的作品只包括中国山水画,后来在近30年的发展中逐渐融入了其他艺术门类。故此,笔者认为“中原画风”可以理解为中原地区画家群体自觉立足于本土而形成的具有中正、博大精神气象的一种艺术风格。

二、发展时期

(一)萌芽期(1994—1998)

1.展览方面

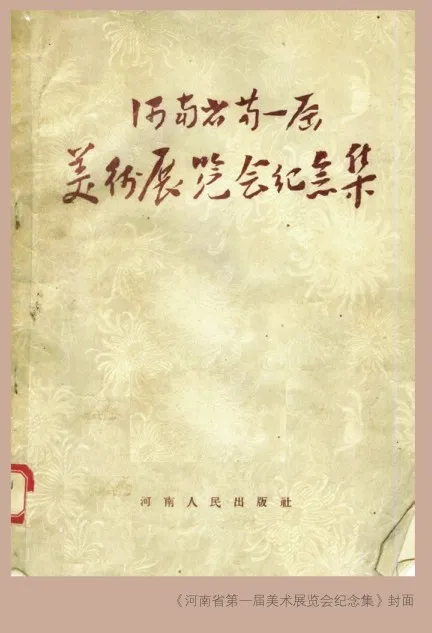

1994年,“中原”二字第一次出现在展览名称中。然而,早在此之前,“中原画风”已进入孕育期。1954年10月,河南省文联主办了“河南省第一届美术展览会”,展出了叶桐轩、谢瑞阶、贺志伊、马基光等老一辈中原画家的140多幅作品。[8]这些画家尊重生活、热爱人民,坚持现实主义创作方向,成为河南美术的先锋。因此,“中原画风”于20世纪五六十年代便初见端倪。1984年,“河南省首届中国画展”在河南省博物馆(今河南博物院)举办。随后,河南省花鸟画研究会、河南省山水画研究会、河南省人物画研究会相继成立。这些研究会开展了一系列学术活动,推动了“中原画风”的形成。同年,在第六届全国美术作品展览中,河南省入选美术作品达80件,其中11件获优秀奖,实现了历史性突破,河南美术由此跻身全国中游行列。

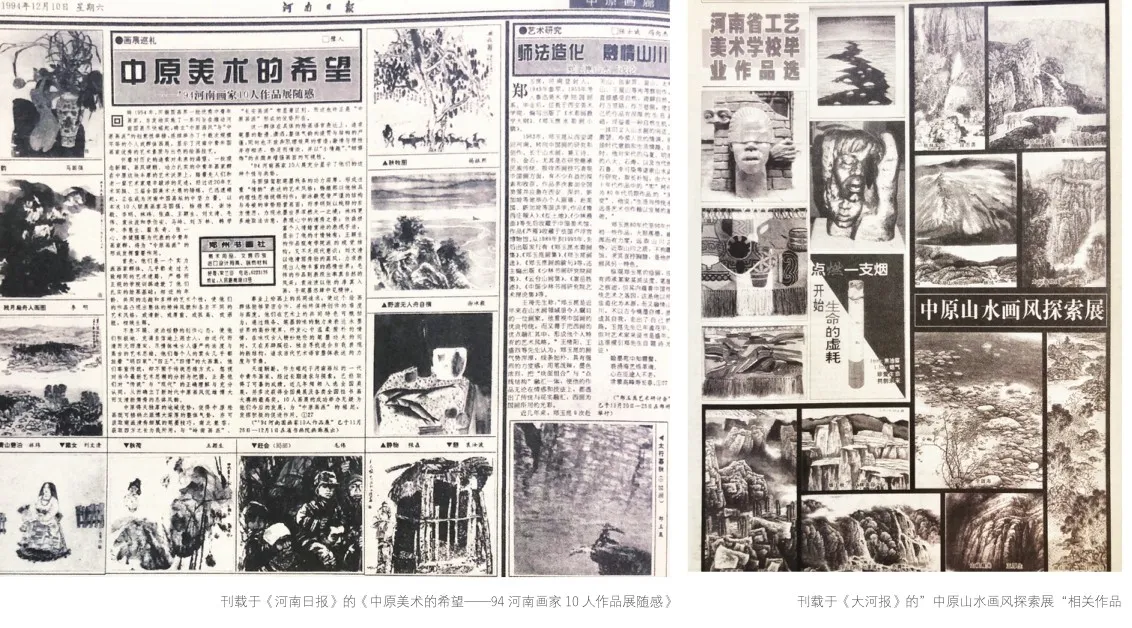

1994年,河南省除了举办与“中原画风”“中原画派”相关的创意活动外,还连续举办了多次规模不等的个人或群体画展,其中“中原美术的希望——94河南画家10人作品展”正式拉开了“中原画风”的序幕。[9]此后,具有影响力的展览是1995年举办的“95河南山水画家11人提名展”和1996年由谢冰毅、林玮、杨振熙、李明四人以“中原四家”的名义举办的联展与学术研讨会。至此,“中原画风”基本形成。

2.理论构建

“中原画风”形成的萌芽时期,其理论构建的重点在于对画风源流、含义的阐释。1992年10月,“全国荆浩学术研讨会”在河南济源举行,来自全国19个省、市、自治区的70多位专家应邀出席。此次研讨会标志着河南省对中原古代美术探索的开始。

1998年10月27日,“中原画风初探——中原画风研讨会”在河南郑州举办。此次研讨会被认为是真正意义上聚集画家和理论家,从理论角度对“中原画风”进行正式探讨的重要会议。[10]河南省中青年画家群体中近20人参与了此次研讨会。[11]会议回顾了唐宋时期的辉煌并对“中原画风”进行了定位,与会者一致认为河南的中国画创作正在逐步走向成熟,目前正处于承前启后、继往开来的关键阶段。河南中青年画家群体应肩负起历史赋予的光荣使命,为“中原画风”乃至“中原画派”的形成积极努力。会后,《河南日报》对研讨会进行了整版报道,研讨会的召开也正式在美术界竖起了“中原画风”的大旗。

此次研讨会上,与会者以追溯传统与回应当下为主题展开讨论。对“中原画风”的承古问题,众方家达成一致,认为中原画家应立足于唐宋传统。李明谈到要研讨古今,深挖唐宋绘画传统。马国强提出要“深得明清画家严谨大度之风范,亦得荆、关北派画祖之精神”。封曙光提出“新北方画风”概念,倡导要继承如五代宋初荆浩、关仝、李成、范宽、郭熙、王诜等一大批画家的宝贵遗产。黄思源提出河南画风应注重事实情景,立足北宗,注重对唐宋传统技法的把握。林英印认为“中原画风”要守住唐宋古风及融合江南画风的优点,做到借古开今。薛尔纳认为唐宋时期宫廷院体画的发展,创造了中国花鸟画的光辉典范。除此之外,与会者也对“中原画风”进行了反思。李明界定了“中原”的概念,并认为河南美术界存在断层现象,画家基本上以个体形式在全国出现,缺乏凝聚力与抱团意识,强调“中原画风”的形成具有急迫性。方照华认为要尽快挖掘“中原画风”的特点。马国强认为“中原画风”应注重对意境、生活、线条与形象的塑造,画面应浩大且气势十足。李自强认为河南人朴实厚重的精神气质和实在的品格,加上中原文化的深厚积淀,形成了河南艺术阳刚大气、粗中有细、大中有秀的特色,并建议中原绘画要先形成“风”,再形成“派”,后推向全国。杨振熙认为“中原画风”要形成稳健的风尚。封曙光认为中原山水画要使北方画家的内在气质与自然山水特质相契合。林英印认为中原山水画在视觉上要讲气势、构图、造型、设色,要强化中原气息,要明确目标。陈天然认为必须要加强对乡土气息的挖掘,中原画派要出现代表性人物。韩学中谈了画派产生的条件。李春朴认为中原花鸟画应倾向于阳刚大气、朴实无华。

“中原画风”形成的萌芽期大致可以分为两个阶段:第一个阶段是“中原画风”这一名词尚未确定之前,这是“中原画风”形成过程中的积累期;第二个阶段是“中原画风”在展览和研讨会中被正式确定,这是倡导者和艺术家群体共同选择的结果。[12]

此时的中国画家注重外师造化、笔墨意境和造型技巧,以中原文化为根基,在绘画创作中注重对时代感、民族性、艺术性和个性的探索。一批知名画家由此诞生,如山水画画家杨振熙、谢冰毅、李明、封曙光、林玮、桂行创等人,人物画画家李伯安、马国强、丁中一、王颖生、韩学中、袁汝波等人,花鸟画画家李自强、李春朴、薛尔纳、祁惠民、王邦彦、丁云青、王绣等人。这批画家形成了继老一辈画家之后的“中原画风”青年梯队。

“中原画风”形成的萌芽时期确立了以唐宋绘画为宗的承古基调,并主张结合当下时代特色,创作具有地域特色的艺术作品。[13]关于“中原画风”的风格特色,这一时期还没有得到明确界定,不过总体上秉持以古鉴今的原则,画面追求大气,以朴实为尚。

(二)发展期(1999—2015)

1.展览方面

20世纪末,与“中原画风”相关的作品展与研讨会相继举办。林玮、毛伟、张森、李明、马国强、王薇等人相继推出了作品观摩展,“李自强、丁中一国画作品研讨会”“杨振熙、谢冰毅、林玮、李明国画作品研讨会”“王颖生,李伯安,马国强国画作品研讨会”相继举办。这些活动极大地提升了中原画坛的地位。

2000年6月,河南省美术家协会山水画艺委会率先推出“首届中原山水画风探索展”,展示了“中原画风”从理论构建到画风逐渐形成的具体过程。[14]同年10月,代表中原地区中国画最高水平的“河南中国画展览”在中国美术馆举办,马国强首次正式向首都美术界、新闻界提出了“中原画风”的概念,这标志着中原地区中国画画家群体开始走向全国。此后,2002年的“河南省首届中国画艺术展”是继1984年之后首次举办的全省中国画展。2003年,“河南省美术馆首届学术提名展”在河南博物院举办。同年9月,“河南省第二届中国画艺术展”于郑州升达艺术馆举办。2004年,“河南省第十届美术作品展”开展。2005年,河南省美术馆举办了“第三届全国画院优秀作品展览”。2006年,“河南省第五届中国画艺术展”开展。2007年1月,“中原画风——中国画邀请展人物、山水篇”在郑州美术馆开幕,随后在五六月份推出水彩、花鸟篇,年底推出油画篇,全面展示了“中原画风”于各画种的发展成果。2008年,“河南当代国画优秀作品晋京展”在全国政协礼堂多功能厅举办,“首届中国(郑州)水墨艺术展”于郑州商都艺术馆举办。此外,“全国首届中国画线描艺术展”同样于当年在郑州举办,成为河南向全国展示“中原画风”的一张名片。2009年,河南省美术馆于7月和11月相继举办“第十一届河南省美术作品展”和“和谐中原——全国著名书画家优秀作品邀请展”。同年12月,“河南省山水艺委会首届委员会展”在商都艺术馆开幕。

“根在中原——书画名家作品展”“中原文化活动周书画摄影展”“厚土中原——河南历代明贤暨中国书画家作品展”“在此出发——中原国际当代艺术交流展”相继于2010年、2011年在河南省美术馆举办。2012年,“中国当代著名画家中原行作品展”“风从中原来——河南青年当代艺术邀请展”“美丽中原·锦绣中华书画展”等展览进一步推动了“中原画风”的发展。2014年,河南省美术馆举办的“河南省十二届美术作品展”进一步巩固了这一艺术风格的影响力。

2.理论发展

2000年6月召开的“首届中原山水画风探索展”研讨会与同年11月召开的“郭熙山水画艺术研讨会”是彼时具有代表性的理论研讨活动。在“首届中原山水画风探索展”研讨会上,一些画家对中原山水画进行了更为深刻的反思。杨振熙就当前河南山水画提出了批评,指出其“缺乏一定的思想深度或者是说哲学的升华,缺乏创造性较强的表现语言与手段……缺乏对山的惊人的感受与理解,缺乏对山的共融与再造,缺乏独特的笔墨表现效果”[15]。常平安认为中原山水画风的整体风格是沉雄博大、清新隽秀,不过同时也缺少对艺术语言的深层理解,缺乏对所绘“物的山水”向“精神山水”的升华。[16]在郑州举办的“郭熙山水画艺术研讨会”标志着人们开始对古代中原美术继续深入探讨。该研讨会集中讨论了郭熙的山水画风格、笔墨风格及其著作的相关意义,以引导“中原画风”风格的建立。李运江在会议中提出:“要重视古人对山水画如透视、体察、章法、笔墨等方面深入研究的优秀传统,用来探索和指导中原山水画风的实践。”此外,林英印与方照华也强调中原美术家仍需继续研究和光大郭熙等北宋名家的山水画艺术。

随后,《河南日报》及《大河报》美术专版2002年开辟了“中原画风”专栏。此外,《大河报》从2003年起连续数年发表了一系列探讨“中原画风”的文章,如《“中原画风”的文化气质及绘画特征的断想》[17]《倡中原气象 树中原画风》[18]《中原画风蓄势待“刮”》等,丰富了“中原画风”的理论建设。2012年,原河南省委宣传部副部长李庚香发表文章《努力打造“中原画派”积极推进华夏历史文明专程创新区建设》,进一步明确了“中原画风”的独特意义,肯定了中原美术家取得的成绩。

彼时展览数量逐步增多,虽然许多并未冠以“中原画风”之名,但核心都是培养本土画家。从推出单个名家到举办群体展览,河南省逐步打造了一支中原画家团队。在此过程中,“中原画风”所包含的内容不断得到扩充,油画、水彩画等画种出现在了与“中原画风”相关的展览中。河南美术一方面为建立团队积蓄力量,努力“走出去”,另一方面通过举办展览,学习、吸收外来经验并充实本土。目前,河南省中青年画家阵容齐整,年龄梯次分配合理,创作激情高涨,逐步形成了学术创作中心。

这一阶段,河南省举办了各种类型的理论研讨会,依托报刊等媒介宣传,从不同角度研究和宣传河南美术,推动了“中原画风”的进一步发展。在理论研究方面,中原美术家一方面继续挖掘传统,如对荆浩等古代艺术大家进行深入研究,进一步夯实了中原地区传统理论研究的基础,另一方面关注当下,进入打造“中原画风”的理性阶段,开始通过推出名家、扩充品类、反思不足来进一步推广“中原画风”,从展览中总结经验,以理论带动中原美术进一步发展。

(三)繁荣期(2016—至今)

1.展览方面

以“中原画风”为名的全国巡展于2016年启动。河南省美术家协会积极带领河南美术家和河南优秀美术作品“走出去”,通过展览形式培养了新人,打造了队伍,凝聚了士气,同时为河南美术界与全国各地美术界的互动与交流打下了扎实的基础。2016年9月6日,由中共河南省委宣传部和河南省文联共同主办的“中原风·河南省书法美术摄影作品晋京展”在国家博物馆开幕。展览集中展现了河南书法、美术及摄影的整体艺术风格和最高创作水平。同年9月22日,“中原画风”展览也在太原美术馆登场。2017年7月,“中原画风——河南省第七届优秀青年美术作品展”在郑州美术馆开幕。[19]同年8月至10月,该展览陆续在中国徽文化艺术馆、石家庄美术馆、四川美术馆开展,最终在河南省美术馆圆满落幕。2018年7月至9月,“中原画风——河南省优秀美术作品展”先后在新疆、宁夏、北京、青海、甘肃与河南亮相。2019年,“中原画风”巡展历经北京、西安、郑州、南京四地,最终在河南省美术馆举办了收官展。同年,“第十三届河南省优秀美术作品展”[20]也顺利举办。

2020年9月,为响应习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,“中原风·黄河魂”展览在河南省美术馆开幕。展览共展出182幅以黄河中原地区段为主题的中国画和油画作品。该展览于同年12月走进中国美术馆进行展示。2021年7月至11月,“中原画风”系列展分别走入江苏省美术馆、山东美术馆、陕西省美术博物馆、福州画院、广州艺术博物院。2022年7月,“中原画风——河南省青年优秀美术作品展”在郑州升达艺术馆开幕,之后于8月和9月相继走进广西美术馆、云南美术馆、浙江展览馆。2023年4月,该展览走进辽宁美术馆,6月走进天津美术馆,7月走进内蒙古美术馆、哈尔滨禹舜美术馆,8月走进长春美术馆、海南省博物馆。时至今日,“中原画风”的巡展仍在不断进行中。

2.理论研究

近年来,在历届河南省美术家协会主席团的努力下,各类研讨会不断召开,当代“中原画风”的艺术面貌愈加清晰。前文提及马国强在2017年的“中原画风·河南省优秀美术作品河北展”中提出了“中原画风”的八字学术定义。[21]除此之外,他还认为在外地工作的河南籍画家依然属于中原画家,这一说法的提出直接拓宽了中原画家的地域范围。马国强与刘杰一致认为,“中原画风”既充分尊重个人自由,又具有海纳百川般的包容性,开展“中原画风”全国巡展的目的是向外界推介河南画家。同年11月18日,“2017年度河南省扶持艺术发展专项资金扶持项目——中原区域文化视野下的太行主题创研交流展暨学术研讨会”在河南新乡平原博物院举办。研讨会围绕“太行主题山水绘画的审美与风格”“太行主题山水绘画的历史与传承”和“太行主题山水绘画的创作与实践”三部分展开深入讨论,探讨了太行山水的地域特色以及太行山水画的审美风格。

自2014年起,郑州大学美术学院作为学术重地,联合河南省美术家协会等开展了一系列中原美术学科建设学术研讨会。2014年至2022年,“中原美术”学术论坛已成功举办十年,讨论的内容主要集中在“中原美术的内涵及学科架构”“中原美术资源转化”“中原文化与中原美术”“中原美术的课程建设”“中原美术的美学价值”“其他中原美术相关研究”等方面。展览公开向全国征稿,并邀请了周晓陆、顾平、石村、梁玖、吴卫民、李超德、王艺、董书兵等理论名家参与。他们分别从历史和学科教育角度对中原美术进行了广泛而深刻的研究与讨论。

2020年12月24日,“中原风·黄河魂——河南省美术作品展”在中国美术馆举办,学术研讨会同时举行。此次研讨后,学者们针对“中原画风”开展了一次较之前更具深度的探讨。范迪安、薛永年分别从题材、表现和内涵等方面肯定了“中原画风”的发展成果。邵大箴提出,中原代表了一种文化精神品质与美学追求,这种品质不仅源于本土,也吸收了四面八方的营养。殷双喜认为,“中原画风”具有重要的研究价值,可作为一项重大课题。“中原画风”的本质是质朴、厚重的,代表的是一种审美精神,而非一般的风格技巧。郑工认为,“中原画风”的核心是中原人,强调需探讨中原人的精神品格和这片土地上孕育出的人文景象。尚辉认为,“中原画风”凸显了对人文、自然景观的重视。吴洪亮指出,“中原画风”气象正,不仅有具象的画面,也有抽象的实践。[22]众理论家的肯定不但丰富了“中原画风”的概念,也促进了“中原画风”的深入研究。

从2016年至2023年,关于“中原画风”的展览与研讨会先后在北京、河南、山西、安徽、河北、四川、新疆、宁夏、青海、甘肃、江苏、山东、陕西、福建、广东、广西、云南、辽宁、内蒙古、黑龙江、吉林、海南等26个省、市、自治区举办,无论是从展览数量还是从理论成果上,都取得了可喜的成绩。中原画家开始走向全国,且赢得外界的广泛好评。

从展览作品题材来看,这些作品都立足于人民,内容丰富多样,既有围绕乡村振兴、楷模人物、百姓生活的创作,又有描绘田园风光、山村美景的作品,展现了中原地区博大精深的传统文化、浓郁的地域风情和优雅的自然景观。从展览梯队建设方面来看,“中原画风”系列展览推出了一批河南老、中、青三代画家,梯队建设完整,合力打造了“中原画风”这一名片。[23]从作品形式的发展来看,“中原画风”在繁荣期融合了更多艺术形式,目前已包括水彩画、油画、摄影、综合材料、版画、雕塑、书法、粉画等,形成了全方位发展的趋势。从理论发展方面来看,关于“中原画风”的研究更加广泛和深入。研究人员一方面继续在美术史领域深入拓展,另一方面明确了“中原画风”的风格特色。目前,河南省美术家协会明确提出了“中原画风”进一步发展的方向与精神追求——从创作定位上,“中原画风”要坚持传统、生活、创新、中正,从精神追求上,“中原画风”要更加蓬勃、正大、刚建、淳雅。由此可见,“中原画风”的概念一直在不断完善中。其已不仅是一种绘画风格,而且代表了一种精神品质。

三、结语

笔者根据“中原画风”的历史节点与发展状况,将其分为萌芽期、发展期与繁荣期,厘清了“中原画风”的发展脉络。一方面,这有助于从历史角度对其进行记录与归纳,启迪今人以史为鉴,更加珍惜当下的创作和研究成果,从发展中总结经验、反思不足。另一方面,“中原画风”隶属于中原美术范畴,对其相关现象进行解读有利于补充中原美术的理论知识。

常平安将河南美术的发展概括为四个阶段:20世纪70年代末的反思与展望,20世纪80年代的活跃与纷乱,20世纪90年代的反省与奋进,21世纪以来的求索与再创。[24]“中原画风”的构建在河南省委、河南省政府、河南省文联、河南省美术家协会以及全省美术工作者、媒体的共同努力下,历经30年,最终明确了“中原画风”形制兼备、阳刚大气、厚重华滋的审美特色,将中原美术打造成为具有中原本土特色的精品美术工程。在不断地奋进、求索中,“中原画风”成为河南美术的靓丽名片,在画展数量、影响力以及理论研究上都取得了可喜的成绩,逐步唤醒了中原美术家的自觉、自省意识,提升了中原美术家的自信。如今,“中原画风”已具有明确的发展目标。从理论方面讲,中原美术家要进一步深入挖掘和补充古今中原地区的绘画理论,开展针对性研究,以理论指导实践。从实践方面讲,中原美术家应多元融合发展“中原画风”,进一步实施“引进来”“走出去”的展览策略,以稳健的步伐丰富中原文化,彰显当代河南的艺术风范。

当然,“中原画风”在发展过程中也体现出一些不足,如对当代性语言的探索不够、缺少具有全国影响力的本土大家与青年画家、画种发展不均衡以及理论滞后于实践、人才外流等问题。在未来,中原美术家应更多进行横向对比与纵向传承,理性反思、迎接批评、取长补短、坚定前进。

[本文系“中国画报协会高等教育委员会教学改革研究与实践资助项目”成果,同时为2023年度河南省社会科学界联合会调研课题“‘中原画风’三十年(1994—2023)发展现状与对策研究”阶段性研究成果,项目编号:SKL-2023-1965。]

注释

[1]李明在《中原美术的希望——94河南画家10人作品展随感》中提道:“回眸1994年,河南国画家一批优秀中青年画家,自发组织一系列旨在推动河南国画尽快崛起,确立‘中原画风’与‘中原画派’的创意性活动,连续举办了十数次规模不等的个人或群体展览。”文章还对中原美术的风格特点进行了总结。此文被收入李明《中原画风源流考》一书,故笔者将“中原画风”的缘起确定于1994年。

[2]参见李明《中原画风初探——中原画风研讨会纪要》一文。

[3]李明,李东岳.中原画风源流考[M].郑州:河南美术出版社,2016:1.

[4]同注[3],19页。

[5]张同标,李明.中原山水画风宣言——首届中原山水画风探索展观后感[J].中州今古,2000(5):12-15.

[6]参见李明《中原美术的希望——94河南画家10人作品展随感》一文。

[7]同注[6]。

[8]河南人民出版社,编.河南省第一届美术展览会[M].郑州:河南人民出版社,1955:6-7.

[9]“中原美术的希望——94河南画家10人作品展”参展画家有马国强、杨振熙、谢冰毅、李明、林玮、张森、王颖生、刘文清、毛伟、袁汝波、李伯安、马岭、刘万林、韩学中、李慧生、翟东奇、张一心、李建强等人。这一中青年群体形成了当前中原画家的第一梯队。

[10]“中原画风初探——中原画风研讨会”奠定了“中原画风”的基调。此前对“中原画风”的构想与实施以个人想法或展览形式出现。

[11]“中原画风初探——中原画风研讨会”参会专家有李明、方照华、马国强、李自强、杨振熙、王乙丙、薛尔纳、封曙光、谢冰毅、黄思源、林玮、林英印、陈天然、刘文清、韩学中、李春朴等人。

[12]李明是“中原画风”的倡导者。此外,从群体而言,河南省美术家协会中国画方面的专家、学者发挥了建设性的指导意义。

[13]此时河南的艺术理论家有陈天然、丁中一、马国强、方兆华、李自强、李伯安、王乙丙、马岭、谢冰毅、杨振熙、袁汝波、杨建生、桂行创、李建强等人。他们通过挖掘五代、北宋时期的绘画传统,梳理了“中原画风”的历史脉络,为“中原画风”的发展提供了理论依据。

[14]“首届中原山水画风探索展”中的作品以河南山水风貌为创作题材,刻画严谨,笔墨厚重,呈现出写实主义的典型面貌。

[15]参见杨振熙《绿意幽思——首届中原山水画风探索展感怀》一文。

[16]参见常平安《首届中原山水画风探索展之我见》一文。

[17]《“中原画风”的文化气质及绘画特征的断想》一文探讨了从1998年到2003年,“‘中原画风’源流初探”“中原山水画巨匠——郭熙山水画艺术”“叶桐轩的中国画艺术”“中国画笔墨谈”等一系列理论与创作研讨会的内容,

[18]李明在文章中提出,改革开放以来,毕业于专业院校的中青年美术群体迅速在河南崛起,逐步形成了重笔墨、重整体气韵表达且具有浓厚地域特色的绘画风格。进入21世纪以来,其创作状态由单纯描摹人物、景色等表层元素,逐渐进入注重理性思考与深度表达的阶段。

[19]“中原画风——青年美术作品展”是河南省文学艺术界联合会、河南省美术家协会组织举办的两年一届的全省美术综合大展,至今已成功举办七届。

[20]“第十三届河南省优秀美术作品展”是国家艺术基金2019年度传播交流推广资助项目,阵容强大,展出十余个门类的艺术作品共1116件。

[21]“传统、生活”解决创作源头问题,“创新、中正”指向技法与风格,这八个字为“中原画风”确定了核心思想。2015年,《马国强与“中原画风”》一书首发,详细讲解了马国强的艺术风格及其对推动中原画风的贡献。

[22]席卫权.大时代主题展的“先手棋”——“中原风·黄河魂”河南省美术作品展研讨会侧记[J].美术,2021(3):32-35.

[23]河南省中国画画家的群体数量最大,主要有马国强、杨振熙、谢冰毅、李明、林玮、张森、王颖生、刘文清、毛伟、袁汝波、李伯安、马岭、刘万林、韩学中、李慧生、翟东奇、张一心、李建强、方照华、李自强、王乙丙、薛尔纳、封曙光、黄思源、林英印、陈天然、韩学中、李春朴、丁中一、杨振熙、杨建生、桂行创等人。油画家有方照华、曹新林、王宏剑、段正渠、段建伟、毛本华、左国顺、李运江、刘杰、丁昆、李建中、王刚、刘剑伟等人。版画家有陈天然、王威、李小然、刘建友、张松正、程兆星、梁越、肖宏德、马勇、张伟元、郝彦杰等人。雕塑家有卢波、李大鹏、崔国琦、吴树华、张松正、马亚飞、魏小杰等人。水彩、粉画有白荻、王敬贤、王彦发、张复乘等老一辈领军人物,还有李意淳、毛娜、马明松、王圣松等中坚力量。

[24]参见常平安《历史的跨越——当代河南美术发展简况》一文。