20世纪初蔡元培美术观的生成

[摘要] 20世纪初,蔡元培任职民国第一任教育总长和北京大学校长期间,开始实践其新教育理念。他始终站在思想界、教育界的前沿,通过对艺术领域的不断推动,对中国美术的发展起到了重要作用。因此,我们有必要对蔡元培在20世纪初的一些举措展开知识考古,由此探索其美术观的生成。

[关键词] 蔡元培 美术观 美育 科学与美术

晚清以来,中西文化的碰撞使传统与现代开始交锋,中国传统文化面临着被重塑的困境。在这种背景下,一代学人要以何种方式塑造能获得大众广泛认同的全新价值观和世界观成为彼时亟待解决的问题。蔡元培身处其中,同样面临着这些矛盾和难题,其美术观便是在这一背景下生成的。

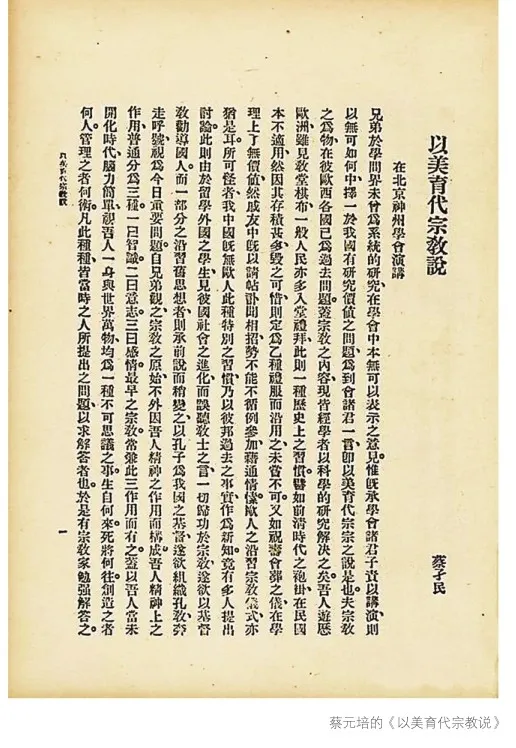

一、美术主张的亮相:从一则通告说起

1917年11月29日,《北京大学日刊》在头版刊布了这样一条通告:

教员诸君及学生诸君注意:我国旧教育礼乐并重,新教育科学、美术并重。[ 1 ]

我国纯粹之美术以书画为最发展,今请陈师曾先生衡恪于十二月一日午后三时在法科大讲堂讲演《清朝之山水画》,陈先生并携有名画多帧临时展览,以资印证。届期务望出席。[ 2 ]

此通告连续三日在《北京大学日刊》头版刊布,预告陈师曾的《清朝之山水画》讲座,希望北京大学(以下简称“北大”)教员和学生出席观摩。为了与旧教育对举,这条通告在开篇就特别指出“新教育科学、美术并重”,鲜明地亮出了蔡元培的观点。民国初期是新旧交替的时代。在西学东渐的背景下,在绘画还是文人墨客闲暇之余的消遣之物时,蔡元培能提出这样的观点,不禁让人感叹其高才卓识。蔡元培自1917年1月正式出任北大校长,便致力于革除此前京师大学堂中陈积的官僚习气,使北大成为一所不以大学为晋身发财之阶,成为以播布新知、研究学术为职责的新式大学。

北大作为中国最高学府之一,蔡元培在这里躬身实践,其新教育理念的影响力和传播的广泛度是不言而喻的。即便只是“北京大学画法研究会”这样一个美术团体,也对中国的现代美术教育事业起到了不可忽视的重要作用。那么,蔡元培本人的美术观是如何生成的?他又是如何理解科学与美术的关系的?这些疑问背后指向的都是“蔡元培何以成为蔡元培”。笔者在下文将针对这一问题展开讨论。

20世纪初,“美术”一词便已出现。根据陈振濂、邵宏、林早、林晓照等人的研究,中国的“美术”一词与“科学”一样,最初是受到日本美术观念的影响。虽然日文中的“美术”一词源自德语“schoanen Kunst”,但后来留日的中国学生也直接将英文“Art”“Fine Art”翻译为“美术”。据意大利马西尼[3]对19世纪汉语外来词的研究,“美术”在近代中国最早见于李筱圃的《日本游记》(1880)。此后,李筱圃和傅云龙在《游历日本》(1889)一书中也使用过该词。郑观应在《盛世危言》(1892)中介绍日本高等专门学校时,亦使用“美术”和“美术学校”两词,还就“美术”进行了说明:“东京美术(即绘画、雕刻、铸冶之技)。”[4]1897年,通过整理藏书,康有为出版了15卷本《日本书目志》,其中第13卷即“美术门”。这里的“美术”为广义上的美术,包括绘画图式、书法等内容。1901年,夏偕复[5]撰《学校刍言》。其在概述日本学校时,明确提出美术专门学校即“专门学校,所以教授法律……美术、音乐诸技艺之各专门。其程度视高等学校,中学校卒业生入之”[6]。该文发表在《教育世界》第3册。《教育世界》在彼时的影响力很大,因而“美术学校”的概念开始在国内传播。梁启超在1902年撰写《教育政策私议》时参考日本学制,使用了“美术学校”一词。[7]同年,“Fine Art”出现在了王国维译著《伦理学》一书末尾的术语表上。王国维将之定名为“美术”,从而赋予了“美术”确定的含义。1904年,在《〈红楼梦〉评论》中,王国维开始大量使用“美术”一词。吕澂在写给《新青年》读者的信中明确区分了“美术”与“艺术”的不同,即“凡物象为美之所寄者,皆为‘艺术’(Art),其中绘画、建筑、雕塑三者,必具一定形体于空间,可别称为‘美术’(Fine Art)”[8]。吕澂所讲的“美术”已经与西方“美术”的概念相一致,这与刘师培将音乐、歌舞归入美术范畴有了很大的不同。自此,“美术”译名通过王国维、梁启超等人的示范性使用和传播,在中国发生了某种创新性变异,内涵也逐渐巩固和确定。概而言之,民国时期学界对美术主要有两种理解:一是将美术与艺术区分开来,美术主要指造型艺术或视觉艺术;二是将美术与艺术都归入“大美术”范畴,这在五四运动之前成为主流用法。

新文化运动时出现了“德先生”与“赛先生”两个概念,然而在这之前,西方现代学科知识其实就已经被传教士带入中国,如邓玉函、汤若望、罗雅谷、薛凤祚、郎世宁、蒋友仁等人传播了数学、天文学、机械学、生理学、地矿学、地理学、地图测绘和美术等现代学科知识。[9]事实上,传教士译介这些知识主要是为了传教。比如,“以西国之学广中国之学,以西国之新学广中国之旧学”虽然是广学会的宗旨,且李提摩太任总干事后编译了大量西学书籍,但终归还是为了传教。这一点从1920年后广学会仅编印宗教书籍就可以看出。蔡元培自述其幼时便酷爱读书,且读杂书,“以一物不知为耻,种种都读,并且算学书也读,医学书也读”[10]。然而,爱读杂书的他却直至甲午战争后才“始涉猎译本书”[11]。1894年至1898年,任翰林院编修职务期间的蔡元培开始广泛涉猎各类书籍。从其1896年的日记中,我们可知其阅读量之大和对新知识的渴求之切。这一年,他阅读了译自英文的电学、化学、物理学、工程学、代数等书籍。[12]他还曾仔细研读过严复的《天演论》译本,并在1899年撰写了《严复译赫胥黎〈天演论〉读后》,以表达其对进化论观点的重视和赞赏。此外,他还阅读过日文的《新进化论》《植物学讲义》《新撰普通动物学》等书,并且试译过《和文生理学》。在担任绍兴中西学堂校长期间,即1898年至1899年,他组织开设了“数学”“物理”“化学”“博物学”等课程,聘请杜亚泉、寿孝天等人任教员,还购置了各类动植物、矿物标本以及各类科学仪器和数学教具,为学生提供科学实验条件,增强了学生的学习效果。在学堂新旧两派教员为是否应在课堂上讲授进化论而发生冲突时,他旗帜鲜明地支持新派教员。可以说,蔡元培该时期通过阅读各类书籍与开展教育实践,形成了认知的底色。

其实早在1886年至1888年,蔡元培于徐友兰家中伴读时期,对自然科学原理便抱有极大的热忱。他的阅读清单与致仕之路与传统科举士人完全不同。虽然从蔡元培的表述看,他是被动地进入了现代知识系统,但他很快便主动拥抱新知。细审其西学书单,会发现其中不仅有英国的译本,还有日本的原著,这意味着其知识视野非常宽广。

如果说“纸上得来终觉浅”,那么接下来的游欧经历则让蔡元培真正从书本走向了广阔天地,进一步了解了西方世界的科学到底是怎样的,美术又发展到了何种程度。当然,受19世纪末20世纪初功利主义、实用主义思潮对中国的影响以及晚清以来“经世致用”思想的影响,蔡元培的认知难免带有“实利主义”色彩。[13]如果说对新知的了解让蔡元培对旧的知识结构进行了解构,那么亲身的教育实践则让他实现了对民众的反哺。在20世纪初游欧之后,他彻底抛弃了专治小学、经学,崇尚骈体文、四体文、八股文的“旧学士人”身份,全面地更新了自己的知识系统。此后,其看待世界的角度更加开放,眼光更具“世界性”和“现代性”。这些观念上的转化皆使蔡元培的美术观在一定意义上产生了变化。

二、游欧经历与美术知识体系的更新与升级

20世纪初,蔡元培曾三次游欧。1908年,蔡元培第一次留德,就读于莱比锡大学。他在三年时间里修了约40门课,平均每学期6门,所学课程涵盖了哲学、心理学、教育学、西方文明史、文学史、现代自然科学、美学、艺术学等学科,授课者有大名鼎鼎的兰普来西教授。[14]协助蔡元培入学的孔好古教授虽然没有直接给蔡元培授课,但蔡元培在课余时常旁听其课程。孔好古擅长从比较民族学、比较语言学的角度开展研究,其最为人称道的《乌尔斯泰世界史》正是这方面的著作。该书第三卷介绍了中国历史。孔好古在莱比锡大学执教数十年,培养了很多人才。1911年,该校汉学系逐渐形成了“莱比锡学派”。这一学派不仅具备语言史、语言学、宗教学、民族学、民俗学的研究优势,同时将研究范围扩展到了中国文化领域。受孔好古影响的蔡元培曾帮助其翻译、整理过楼兰古文献。

蔡元培在日记中记录,其在莱比锡大学时开始大量阅读中国金石、鉴定类图书,并重新整理了有关中国传统美术的资源。笔者以下将列举部分蔡元培1911年日记中的内容:3月13日和3月14日,他“始偕Anzer(按:现译作‘安采儿’)整理中国物件之在Grassi Museum者”[15]“始偕Munsterberg(按:现译作‘穆斯的德伯格’)鉴别中国铜器”[16]。蔡元培关注中国传统美术,并请国内朋友大量代购中国书籍。4月4日,蔡元培“得孙星如(按:毓修)所寄《陶斋吉金正续录》《汗简笺正》《古玉图考》”[17]。4月5日,他函请孙毓修审定老子、弥勒等铸像的专名及来历,并感谢孙毓修购寄《汉简笺正》六册、《古玉图考》四册、《陶斋考金录》八册、《考金续录》二册等书,还请孙毓修帮忙购买商务印书馆出版的《西清续鉴》。6月3日,蔡元培给孙毓修信,称已收到《西清续鉴》42册及《殷商贞卜文字考》,请其再为代购《博古图》一书。7月21日和10月8日,蔡元培又分别收到了《列女传图》《芥子园画谱》和《三古图》等书。10月20日,蔡元培在给孙毓修的信中谈到与某一德国中学教员聊天,问及图画教员对日本画的评价,德国教员回答说:“日本画多托于现世之快乐,而中国画则较真挚,含哲学思想,故中国画之意味较日本画来说更为浓厚。”蔡元培听言将所带《历代名画集》数十纸赠予该教员所在学校书库,并请孙毓修帮忙判断是否应该购买《任阜长书(画)谱》,因为“阜长之画有无价值,弟竟不知”[18]。彼时,蔡元培进入世界文明研究所开展比较文明史研究,接触了《西清古鉴》《宣德鼎彝谱》《古玉图考》《宣和博古图》等书。这些书涉及青铜器、瓷器、玉制品形制、铭文、用途、纹饰等综合性内容,是历代金石学、玉器文化史学的最高研究成果。

这时的蔡元培不仅在学理层面完善了学科理论体系,还如《自写年谱》中所言及的,“我于讲堂上既常听美学、美术史、文学史的讲(演),于环境上又常受音乐、美术的熏习”[19]。在莱比锡大学求学时期,令蔡元培印象深刻的除了冯德的心理学或哲学史课程外,还有福恺尔的哲学课程、兰普来西的文明史课程和司马罗的美术史课程。[20]兰普来西作为“史学界的革新者”[21],“最注重美术,尤其造型美术,如雕刻、图画等。彼言史前人类的语言、音乐均失传,惟造型美术尚可于洞穴中得之,由一隅反三隅,可窥见文化大概”[22]。

蔡元培曾表示,“德国学者所著美学的书甚多,而我所最喜读的,为栗丕斯的《造型美术的根本义》,因为他所说明的感人主义,是我所认为美学上较合于我意之一说,而他的文笔简明流利,引起我屡读不厌的兴趣”[23]。正是在莱比锡大学,蔡元培开始关注美学,并逐渐形成其美育理念。除此之外,蔡元培所谓的“于环境上又常受音乐、美术的熏习”,不仅是受德国画家克林该(按:现译为“克林格”)的影响,[24]还受到德国、法国众多博物馆和美术馆的熏陶。克林格,德国画家、雕塑家、作家,出生于莱比锡,年轻时遍游欧洲各个艺术中心,直到1893年才返回莱比锡,并在莱比锡大学任教。1897年后,他致力于雕塑创作。蔡元培曾提到的贝多芬雕像很可能就是克林格在1902年维也纳分离派艺术家展览中提交的作品(按:该雕像也是此次展览的主要作品之一)。克林格对基里科等艺术家影响很大,是19世纪象征主义和20世纪超现实主义运动之间承前启后的重要代表人物。其创作的油画作品《帕里斯的裁判》《哀悼基督》《奥林匹克的耶稣》和《夏娃与未来》等一反常规,将人们熟悉的题材进行了变形和象征处理,既不追求古典美,又不表现情节的真实,而是强调寓意和冷峻的情调。他最著名的作品是“关于寻找一个手套的释义”系列蚀刻版画,创作灵感源自他在一个溜冰场寻找手套的梦境。他试图图解弗洛伊德所讲的“恋物癖”,画中的“手套”成为追求浪漫理想的象征。从蔡元培对其作品的描述来看,给他留下深刻印象的似乎是这位艺术家学院派的创作风格。这种雕塑手法从其1898年创作的雕塑《沐浴者》中也能看到。克林格早期的蚀刻版画和油画也多呈现出古典主义风格和学院风格。蔡元培每日穿行于莱比锡大学,这些艺术作品显然在无形中熏陶着他。

上文提及,除了克林格外,欧洲的博物馆、美术馆对蔡元培的影响也很大,其中就包括莱比锡大学美术馆。莱比锡大学美术馆“以图画为主”,虽然比不上柏林、明兴等处美术馆馆藏丰富,但还是收藏了很多文艺复兴之后美术大家的代表作,尤其是当时著名的印象派画家李卜曼的作品在此陈列较多。美术馆第三层依时代陈列了各国美术馆所藏名画的精美照片。这些照片虽然没有原作震撼,但也满足了观者的需求。由此,蔡元培设想道:“我们将来设美术馆,于本国古今大家作品而外,不能不兼收外国名家作品。但近代作品或可购得,而古代作品之已入美术馆的,无法得之,参用陈列照片的方法,未尝不可采用。”除了欣赏莱比锡大学美术馆的馆藏作品外,蔡元培还参与了民族学博物馆的建设工作。他曾讲道:“馆长符来氏,即在大学讲民族学者,我亦曾往听讲,其中所搜非洲人材料较多且精,因符来氏曾到该地。中、日亦列入,我亦曾助馆员说明中国物品。”[25]这些经历都对蔡元培归国后在文化设施上开展建设有所帮助。此后,他投身于故宫博物院的建设,并在任职大学院院长期间倡议成立国立美术馆,并将场馆建设与自己的美育思想相结合,强调这些文化设施的美育功能。在莱比锡大学的三年间,蔡元培常于暑假时去旅游,以参观各大博物馆。有一次,他为了观看勃克林的真迹而不惜改变行程,因为“勃氏之画,其用意常含有神秘性,而设色则以沉着与明快相对照,我笃好之”[26]。

蔡元培在其日记中提到,他游欧时常四处观摩各大博物馆:1911年3月12日,同高谨卿、张仲苏参观油画博物院,观看了国民战争纪念碑;1911年4月15日,在柏林同钮永健、贝季美等人参观腓德烈博物馆;[27] 1911年4月20日,在柏林博物馆观油画;[28]1913年4月13日,去柏林参观陈设品展览会;1913年4月15日,参观工艺博物馆;1913年5月13日,在法国同夫人参观工艺博物馆及展览会;[29]1913年10月23日,在夏雷、张星等朋友陪同下略观鲁爽堡博物馆(按:今译作“卢森堡博物馆”)[30];1913年10月25日,在谭希、洪华林等人的陪同下参观卢佛尔博物院(按:今译作“卢浮宫”)[31];1913年12月1日,到巴黎大皇宫观秋季美术展览会[32]等。

蔡元培去德国的初衷虽然是学习教育学,但事实上却获得了充分的艺术熏陶。彼时,其不仅得观印象派画家李卜曼的作品,还欣赏到了自文艺复兴以来的很多艺术大家的代表作(按:根据现有资料,我们无法确知蔡元培看到的具体是哪些作品)。我们从蔡元培在世界文明史研究所、民族学博物馆担任解说,可知其对人类文明史、西方美术史的发展脉络即便称不上精研,也绝不陌生。

从18世纪开始,欧洲美术史学以古物学、考古学为依托,向着科学美术史方向发展。19世纪至20世纪初叶,欧洲美术史的研究中心开始向德国转移,并逐渐发展为专门化的“艺术科学”。以蔡元培对学术的敏锐性,必定能感受到美术史从实证性、考据性研究以及风格学描述,开始转向对美术史多视角、多维度的解释。可以说,形式分析、精神分析、心理学等理论于蔡元培而言不会陌生。虽然现有资料还未能明确蔡元培在学习期间是否受到柏林美术史学派库格勒、瓦根、施纳泽等人的影响,但可以确言的是,蔡元培的确受惠于欧洲的公共博物馆体系。公共博物馆体系是19世纪随着西方政治民主化进程的推进和公民素质的不断提升而发展起来的。欧洲美术馆馆陈所贯彻的平等原则和公共教育的办馆宗旨给蔡元培带来了很大影响。他此后不仅将美术馆、博物馆建设纳入新教育及美育的实施纲要中,也在余生不遗余力地推动着包括考古、收藏、展览等在内的一系列美术学科制度化建设的进程,促进了中国美术史学科的建立和完善。蔡元培是这一进程的推动者,也是见证人。游欧的经历使他构建了艺术视觉图谱,从视觉系统上建构起西方美术从古希腊到现代艺术的历史发展图景,并初步具备了中西美术的比较性视野。为了更好地阐释蔡元培美术观的形成,我们要做的不仅是进行知识考古,还要将其放到更大的文化网络中,拼接出20世纪初东西方艺术的版图。

三、蔡元培美术观的形成与20世纪初东西方艺术的关系

在游欧前,蔡元培的美术理念曾受到过日本美术的影响,下面笔者将具体说明。现有资料表明,蔡元培1900年2月的日记中第一次出现了“美术史”一词:“晴,甚暖。日本博物馆学艺委员安村君(名喜当)及东亚同文会员井上君(雅三)、曾根君来……安村君言以修美术史,故来此访古迹。同游禹穴,登炉峰,归,迂道游东湖。安村君携照相器。于东湖照三片。”[33]蔡元培与来访的安村喜同游时聊了什么内容,如今已不得而知,不过安村喜应当同他分享了不少关于日本美术的理论与感想。1900年12月30日,蔡元培在日记中抄录了日本某学校的课程表,其中“文科四”一栏中有“美学”“博物学”,又记录了日本不同教学阶段、不同专业均开设有“图画”“绘画”“制图”等课程。[34]1901年1月29日,蔡元培援引日本井上甫水界对“今之学术”的学科分类,列出学科分类表,将文学列于无形理学之下,统摄音乐、诗歌、骈文、图画、书法、小说。[35]京师大学堂(今北京大学)还有一位教授“图画”课的日本教师高桥勇,从其执教时间来看,与蔡元培应该也有交集。以上几例,足以见得蔡元培早在留学之前就开始接触日本美术。

蔡元培主动赴德国学习,意味着其接受了不同于留日派的思想观念。与此同时,其就读的莱比锡大学正成为以东方学、汉学、语言学为特色的学术新地。贾柏连1876年向当地政府申请在莱比锡大学设立汉语、日语及满语教授讲席。1878年6月,此申请获批。同年7月,贾柏连被授予东亚语言学编外教授学衔,成为德国高校首个相关专业的教授。1893年12月,贾柏连早逝,接替他衣钵、坚持以严谨的科研方法和开放自由的学术态度进行研究的是孔好古。孔好古1903年受聘到北大教授德国语言文学。他认为在中国教德文影响了自己的汉学研究,故虽然签了两年的合同,但只待了八个月就回国了。这是他第一次也是最后一次到中国。其《北京八个月》一书中记有此事。虽然他在中国的时间不长,但他关于古汉语的研究论文不少,并且其不限于研究纯语言,还涉猎文化、历史、民俗、民族等研究领域。孔好古坚持将学术研究根植于中国本土,热衷于探究中华文化的起源与文化的独立性,《易经研究》便是他研究中国上古文明的代表作。埃尔克斯作为莱比锡学派的代表人物,不仅是孔好古的学生,也是他的女婿。1911年至1915年,他在孔好古和兰普来西的指导下学习汉学、语言学、文化史和民族学,1912年自费前往中国和日本游学,1913年继续攻读博士学位,研究内容是宋玉的《招魂》。此时的德国学界对汉学的研究不仅限于语言学,还将文化、考古、民俗、艺术融入其中。随着研究的深入,德国学界也对中国历史和文化有了全新的认知。

接下来,我们将目光转向日本。1903年,冈仓天心的《东洋的理想》出版。此书用英文撰写,直接面向西方读者。其实早在30多年前,我们从1870年亨利·方丹·拉图尔绘制的作品《巴蒂尼奥勒画室》中便能看到马奈的画室除了放有代表智慧的密涅尔女神雕像、古典画派作品外,还有日本的艺术作品。日本画在装饰方面的潜力曾引起马奈的注意。其没有宏大的背景,也没有繁复的色调,仅用单色调就能衬托出人物的气质。在19世纪中期之前,日本奉行闭关政策,直到1854年之后才向欧美国家开放。从此以后,这种古老、遥远但又带着历史趣味性的艺术品在西欧国家风靡,被冠以“Japonaiserie”(“日本风”)之名。1851年的伦敦世界博览会展出了许多日本工艺品。1867年的巴黎世界博览会对“日本风”的盛行再度起到了推波助澜的作用。可以说,从19世纪末起,日本艺术便开始在西方世界传播,版画、漆器等艺术品开始冲击西方艺术家的视觉系统。与此同时,劳伦·宾雍开始意识到,“随着对日本艺术研究的深入,也就越能感受到其与中国艺术的密切联系。同时,如果不了解从印度传入的宗教带来的热情与观念,对其产生了怎样持续性的影响,也无法清晰地把握日本艺术”[36]。冈仓天心《东洋的理想》一书也体现了亚洲艺术的联结性。书中除了用十二个章节以编年史的方式对日本艺术进行划分外,还分别用两章和一章论述了中国艺术和印度艺术。此书在彼时成为欧洲人观察亚洲文明的一个坐标,影响了欧洲人对东方艺术,尤其是中国艺术的评价。受其影响的有前文提及的英国艺术史学者、1913年任大英博物馆东方书画部策展人的宾雍。与冈仓天心的著作形成呼应的是,1905年翟理斯的《中国绘画史介绍》和1905年夏德的《一个收藏家的笔记残篇》二书。这两本书为阅读宾雍1908年出版的《远东绘画》一书的读者提供了接触中国艺术史及美术批评的存世材料。通过再建东方艺术视觉系统,宾雍在《东方艺术与西方艺术》第一章提出,“亚洲绘画传统的中心必须追溯至中国”“如果我们要对东西方艺术各自独特的个性及两者的不同做一番比较,就必须纳入对中国绘画的思考”[37]。至此,西方世界18世纪以来对东方产生的猎奇心理和一系列匪夷所思的想象被扭转,中国文明和传统艺术在西方得到了重新审视。虽然西方中心主义的傲慢仍然存在,但对东方文明的学理性分析和考察已经初见端倪。

西方世界对东方文明认知的改变,也让蔡元培能更谨慎地判断中国传统艺术的价值。与新文化运动中高喊“打倒重建”的人们不同,蔡元培虽然也是新文化运动的推手,思想也带有“实利主义”,但其在北大还是推行了兼容并包的教学理念。在设立“北京大学画法研究会”时,他一方面请陈师曾审定简章草案,并担任山水、花鸟科的导师,同时还聘请了汤定之、贺履之、冯汉叔作为中国画方向的导师。另一方面,他强调“美术亦从描写实物入手”“今世为东西文化融合时代,西洋之所长,吾国自当采用”[38],主张以科学方法学习美术,并聘请了李毅士、贝季美等有留欧背景的人士作为研究会导师,徐悲鸿也是导师之一。

四、美术观对中国美术场域的影响:科学与美术并举

蔡元培在法国和德国这两个发展现代美术的中心和美术史研究中心,感受到了科学对艺术发展的促进作用。“美术则自音乐以外,如图画、书法、诗文等,亦较为发达,然不得科学之助,故不能有精密之技术,与夫有系统之理论。”[39]他在推动华人赴法一事上特别积极,“法国美术之发达,即在巴黎一市,观其博物馆之宏富,剧院与音乐会之昌盛,美术家之繁多,已足证明之而有余。至中国古代之教育,礼、乐并重,亦有兼用科学与美术之意义”[40]。应该说,自阿尔贝蒂提出“必须建立一种新的绘画艺术”[41]这一主张开始,西方美术史与现代科学的关系就变得愈加紧密。西方艺术中的透视学、解剖学和明暗法涉及医学、数学、物理光学、化学研究、材料学、色彩学、心理学等领域。蔡元培受此观念影响,得出了“艺术的创作,无不随科学的进步而进步”[42]的结论,并认为“世之中道德者,无不有赖于美术与科学,如车之有两轮,鸟之有两翼也”[43]。由此可见,他将科学与艺术与他提倡的德育、美育思想联系在了一起。

正是由于蔡元培认识到了科学与美术之间的紧密联系,基于“实利主义”的驱动,其最终才选择了写实这种带有科学性质的学习方法。不过,蔡元培从不激进。他虽然是自由主义者的代表,也经历了西方对东方艺术研究态度的转变过程,但他始终秉持着兼容并包的态度。他在推行中国人学西画之所长的同时,也主张融旧学于新知,让学生充分领略中西文化,在比较中了解优秀的知识,从而达到塑造新民的目的。

蔡元培将科学与美术并举的主张也在中国第一个美育团体——中华美育会中得到了回响。中华美育会的成员普遍赞同蔡元培提倡的实物写生的观点,会刊还在第2期刊发了丰子恺的《忠实之写生》、第4期刊发了余琦的《写生第一简易法》等文章。丰子恺在《忠实之写生》中直陈:“学西洋画而不习写生,皆非真正研究美术,是习画匠者也。”[44]除此之外,江苏省教育会也积极响应蔡元培的主张,要求省内各级学校在图画科教学中强调实物写生,反对临摹。通过江苏省对蔡元培美术教学理念不遗余力地推行和中华美育会成员对蔡元培理论的进一步阐释和指导,实物写生的美术主张在全国得到了有力推行,时人对艺术的认知进一步提升。

五、结语

蔡元培提出“新教育科学与美术并重”的主张,与其个人经历、成长环境和社会大背景有着密切关联。尤其是三次游欧经历,使他感受到东西方艺术的不同,认识到科学与美术的互相促进,了解到科学与美术同样具备世界性。基于对这些知识的了解,蔡元培在国内积极推行其教育观念与美术观念。也基于其作为教育家这一特殊身份,其美术观能够更好地在中国发扬,从而推动中国美术走向现代化。

注释

[1]中国蔡元培研究会,编.蔡元培全集[M].杭州:浙江教育出版社,1997;教育部全国美术展览会,编.教育部全国美术展览会特刊[M].上海:正艺社,1929.

[2]参见《北京大学日刊》1917年11月29日1版。原通告无标点,标点为笔者所加。

[3]马西尼.现代汉语词汇的形成:十九世纪汉语外来词研究[M].黄河清,译.上海:汉语大辞典出版社,1997:229.

[4]郑观应.盛世危言·学校[M].北京:华夏出版社,2002:89-97.

[5]1901年,夏偕时任出洋学生总监督。

[6]璩鑫圭,唐良炎,编.中国近代教育史资料汇编:学制演变[M].上海教育出版社,2007:182.

[7]梁启超.饮冰室合集·文集第4册[M].北京:中华书局,1989.

[8]吕澂.美术革命[J].新青年,1918,6(1):84.

[9]李长林.欧洲文艺复兴文化在中国的传播[M]//郑大华,邹小站,编.西方思想在近代中国.北京:社会科学文献出版社,2005.

[10]蔡元培.我的读书经验[M]//蔡元培全集·第8卷.杭州:浙江教育出版社,1997.

[11]蔡元培.蔡孑民先生言行录(上)[M].长沙:岳麓书社,2010.

[12]参见蔡元培1896年的日记。其在日记中记录了自己所观览的书目,具体有《电学源流》《电学纲目》《电学入门》《电学问答》《化学启蒙初阶》《量光力器图说》《声学》《井矿工程》《开煤要法》《代数难题解法》等。

[13]教育部总长蔡元培对于新教育之意见[J].东方杂志,1912,8(10):11.

[14]兰普来西是德国著名的历史学家,具有宏观的世界历史观,以《德意志历史》十四卷本(按:正编十二卷,补编二卷)而享誉国际学术界。他曾任德国莱比锡大学校长,创立莱比锡大学世界文化与历史研究院并任院长。该院设有东方部。蔡元培1908年至1911年在莱比锡大学留学时曾于该院学习。

[15]王世儒,编.蔡元培日记(上)[M].北京大学出版社,2010:213.

[16]同注[15]。

[17]同注[15],214页。

[18]王世儒.蔡元培年谱新编[M].北京大学出版社,2019:164-168.

[19]蔡元培.自写年谱[M]//蔡元培全集·第17卷.杭州:浙江教育出版社,1997.

[20]同注[19]。

[21]此为蔡元培在《自写年谱》中给予兰普来西的评价。

[22]同注[19]。

[23]同注[19]。

[24]同注[19]。

[25]同注[19]。

[26]同注[19]。

[27]腓德烈博物馆位于德国柏林,1956年前被称为凯撒—弗里德里希博物馆。直至1956年之后,博物馆根据他的创始人威廉·冯·博德将其重新命名。这座历史悠久且保存完好的奇妙建筑建于1904年,里面收藏有古代艺术品、拜占庭和哥特时代的物品以及世界上数量最多的钱币。

[28]同注[18]。

[29]同注[18],212—215页。

[30]同注[15],236页。

[31]同注[30]。

[32]同注[15],237页。

[33]同注[15],124页。

[34]同注[15],144—156页。

[35]同注[15],161—162页。

[36]劳伦斯·宾雍.远东绘画[M].朱亮亮,译.上海书画出版社,2020:1.

[37]同注[18],3页。

[38]参见蔡元培在北大画法研究会的第二次始业式演说,刊载于《北京大学日刊》1918年10月25日《画法研究会纪事第二十五(续)》中。

[39]蔡元培.华法教育会之意趣[M]//蔡元培全集·第2卷.杭州:浙江教育出版社,1997.[40]同注[18]。

[41]夏乾丰.美术译丛[M].杭州:浙江美术学院出版社,1985:24.

[42]高平叔,编.蔡元培论科学与技术[M].石家庄:河北科学技术出版社,1985:281.

[43]蔡元培.在保定育德学校的演说词[M]//蔡元培全集·第3卷.杭州:浙江教育出版社,1997.

[44]丰子恺.忠实之写生[J].美育,1920(2):36.